Читать книгу Lady Felicity y el canalla - Sarah MacLean - Страница 7

Capítulo 3

ОглавлениеLa última vez que Diablo había estado en el interior de Marwick House fue la noche en que conoció a su padre.

Tenía diez años, y era demasiado mayor para quedarse en el orfanato donde había pasado toda su vida. Diablo había oído rumores de lo que les ocurría a los chicos que crecían fuera del orfanato. Se había preparado para huir, pues no estaba preparado para enfrentarse a la fábrica en la que, de ser ciertos los rumores, era probable que muriese y nadie encontrara su cuerpo.

Se había creído las historias.

Cada noche, sabiendo que era cuestión de tiempo que vinieran a por él, había ido empaquetando con cuidado sus pertenencias: un par de medias demasiado grandes que había robado de la lavandería, una corteza de pan o una galleta dura rescatada de las sobras de un almuerzo, un par de guantes usados por tantos chicos que no se podían ni contar y con tantos agujeros que apenas calentaban las manos y el pequeño alfiler dorado que había clavado en su pañal cuando lo encontraron de bebé y del que colgaba un bordado en el que había una magnífica «M» roja. El alfiler había perdido hace tiempo su barniz y tan solo quedaba el latón y la tela, que una vez había sido blanca, se había vuelto gris por la suciedad de sus dedos. Pero era lo único que Diablo poseía de su pasado, y la única fuente de esperanza que le quedaba para el futuro.

Cada noche se tumbaba en la oscuridad, escuchaba el sonido del llanto de los otros niños, y contaba los pasos para llegar desde su jergón al pasillo y desde el pasillo hasta la puerta. Salía y se adentraba en la noche. Era un excelente escalador y había decidido tomar los tejados en lugar de las calles; allí era menos probable que lo encontraran si lo perseguían.

Aunque parecía improbable que alguien lo persiguiera.

Parecía improbable que alguien lo quisiera.

Escuchó los pasos que sonaban por el pasillo. Venían a buscarlo para llevarlo a la fábrica. Giró hasta bajar por el lateral del jergón, se agachó, recogió sus cosas y se desplazó hasta colocarse de pie, pegado a la pared que había junto a la puerta.

La cerradura dio un chasquido y la puerta se abrió, dejando entrever el haz de luz de una vela, algo que nunca se veía en el orfanato después de oscurecer. Trató de escapar escurriéndose entre dos personas y llegó hasta la mitad del vestíbulo antes de que una mano fuerte se posara sobre su hombro y lo levantara del suelo.

Pataleó, gritó y se retorció tratando de morder aquella mano hiriente.

—Dios mío, este sí que es salvaje —dijo una profunda voz de barítono, y Diablo se quedó completamente quieto al escucharla.

Nunca había oído a nadie hablar un inglés tan perfecto y comedido. Dejó de tratar de morderle para girarse a mirar al hombre que lo sostenía: era alto como un árbol, estaba más limpio que nadie que él hubiese visto jamás, y sus ojos eran del color de las tablas del suelo de la sala donde se suponía que debían rezar.

Aunque él no era muy bueno rezando.

Alguien levantó la vela a la altura de la cara de Diablo, y la brillante llama le hizo encogerse.

—Es él —dijo el rector.

Diablo se giró de nuevo para enfrentarse a su captor.

—No voy a ir a la fábrica.

—Por supuesto que no —le respondió el extraño.

Le quitó el paquete a Diablo y lo abrió.

—¡Oye! ¡Son mis cosas!

El hombre lo ignoró, arrojó las medias y la galleta a un lado y levantó el alfiler para colocarlo junto a la luz. Diablo se enfureció ante la idea de que ese hombre, ese extraño, tocara lo único que tenía de su madre. Lo único que tenía de su pasado. Sus pequeñas manos se cerraron en puños y lanzó un golpe que fue a dar contra la cadera del hombre elegante.

—¡Eso es mío! ¡No te lo puedes quedar!

El hombre siseó de dolor.

—Jesús. Este demonio sí que sabe dar puñetazos.

El rector se acercó, nervioso.

—Eso no lo ha aprendido de nosotros.

Diablo frunció el ceño. ¿En qué otro lugar lo iba a aprender?

—Devuélvemelo.

El hombre bien vestido se acercó más a él y agitó el tesoro de Diablo en el aire.

—Tu madre te dio esto.

Diablo extendió la mano y le arrebató el paquete al hombre, pero odió la vergüenza que le provocaron aquellas palabras. Vergüenza y anhelo.

—Sí.

El hombre asintió.

—Te he estado buscando.

La esperanza estalló, cálida y casi dolorosa, en el pecho de Diablo.

El hombre continuó.

—¿Sabes lo que es un duque?

—No, señor.

—Lo sabrás —prometió.

Los recuerdos eran una mierda.

Diablo se deslizó por el largo pasillo de la planta superior de Marwick House mientras los acordes de la orquesta se colaban desde el piso inferior e inundaban la oscuridad. No había vuelto a pensar en la noche en que su padre lo encontró desde hacía más de una década. Tal vez más tiempo.

Pero en ese instante, en esa casa que, de alguna manera, conservaba su olor, recordó cada momento de aquella primera noche. El baño, la comida caliente, la cama blanda. Como si se hubiera dormido y despertado de un sueño.

Y es que aquella noche había sido un sueño.

La pesadilla había comenzado poco después.

Consiguió sacar aquel recuerdo de su mente al llegar al dormitorio principal. Puso la mano en el picaporte, lo giró rápida y silenciosamente, y entró.

Su hermano estaba de pie junto a la ventana con un vaso en la mano y el pelo rubio brillando bajo la luz de las velas. Ewan no se giró para enfrentarse a Diablo. En vez de eso, dijo:

—Me preguntaba si vendrías esta noche.

La voz era la misma. Cultivada, calculada y profunda, como la de su padre.

—Suenas igual que el duque.

—Soy el duque.

Diablo dejó que la puerta se cerrara tras él.

—Eso no es lo que quería decir.

—Sé lo que querías decir.

Diablo golpeó el suelo dos veces con el bastón.

—¿No hicimos un pacto hace años?

Marwick se giró para dejar ver un lado de su cara.

—Os he estado buscando durante doce años.

Diablo se dejó caer en el sillón bajo junto al fuego y extendió las piernas hacia el lugar donde estaba el duque.

—Ojalá lo hubiera sabido.

—Creo que sí lo sabíais.

Por supuesto que lo sabían. En el momento en que alcanzaron la mayoría de edad, un reguero de hombres había venido a husmear al barrio preguntando por un trío de huérfanos que podrían haber llegado a Londres años antes. Dos varones y una mujer, cuyos nombres nadie conocía en Covent Garden… Nadie aparte de los mismos bastardos.

Nadie aparte de los mismos bastardos y Ewan, el joven duque de Marwick, rico como un rey y con la edad suficiente para saber cómo utilizar bien el dinero.

Pero ocho años en aquel suburbio habían convertido a Diablo y a Whit en hombres tan poderosos como astutos, tan fuertes como intimidantes, y nadie hablaba de los Bastardos Bareknuckle por miedo a las represalias. Y mucho menos los forasteros.

Así que al enfriarse el rastro, los hombres que llegaban husmeando siempre abandonaban la búsqueda y se marchaban.

Esa vez, sin embargo, no era un empleado quien había ido a por ellos. Era el propio Marwick. Y con el mejor plan de todos.

—Supongo que pensaste que al anunciar que buscabas esposa, captarías nuestra atención —dijo Diablo.

Marwick se dio la vuelta.

—Ha funcionado.

—No puede haber herederos, Ewan —declaró Diablo, incapaz de usar el nombre del ducado en su cara—. Ese fue el trato. ¿Recuerdas la última vez que incumpliste un trato conmigo?

Los ojos del duque se oscurecieron.

—Sí.

Esa noche, Diablo había tomado todo lo que el duque amaba y había huido.

—¿Y qué te hace pensar que no lo haré de nuevo?

—Porque esta vez soy el duque —respondió Ewan—. Y mi poder se extiende mucho más allá de Covent Garden. No importa lo duros que sean tus puños en estos tiempos, Devon. Haré que el infierno caiga sobre ti. Y no solo sobre ti, sino también sobre nuestro hermano. Sobre vuestros hombres. Sobre vuestro negocio. Lo perderás todo.

«Valdría la pena».

Diablo entrecerró los ojos para mirar a su hermano.

—¿Qué es lo que quieres?

—Te dije que vendría a por ella.

«Grace». La cuarta de su banda, la mujer a la que Whit y Diablo llamaban hermana, aunque no compartían la misma sangre. La chica a la que Ewan había amado incluso entonces, cuando eran niños.

Grace, a quien los tres hermanos habían prometido proteger tantos años atrás, cuando eran jóvenes e inocentes, antes de que la traición rompiera su vínculo.

Grace, quien, ante la traición de Ewan, se había convertido en el secreto más peligroso del ducado. Porque era Grace quien representaba la verdad del ducado. Grace, nacida del matrimonio del anterior duque y su esposa, la duquesa. Grace, bautizada como su hija a pesar de ser, en cierta forma, ilegítima.

Pero era Ewan quien, ahora, años después, detentaba su nombre por bautismo. Quien ostentaba el título que no pertenecía a ninguno de ellos por derecho.

Y Grace era la prueba viviente de que Ewan le había usurpado el título, la fortuna y el futuro; un robo que la Corona no se tomaría a la ligera.

Un robo que, de ser descubierto, llevaría a Ewan a retorcerse al final de una cuerda en el exterior de Newgate.

Diablo miró a su hermano con los ojos entrecerrados.

—Nunca la encontrarás.

Los ojos de Ewan se oscurecieron.

—No le haré daño.

—Estás tan loco como va contando por ahí tu apreciada aristocracia si crees que nos vamos a creer eso. ¿No recuerdas la noche en que nos fuimos? Yo sí lo hago, cada vez que me miro en el espejo.

La mirada de Marwick se desvió hacia la retorcida cicatriz de la mejilla de Diablo, un poderoso recordatorio de lo poco que había significado la hermandad cuando llegó el momento de reclamar el poder.

—No tuve elección.

—Todos tuvimos elección esa noche. Tú escogiste tu título, tu dinero y tu poder. Y los tres te lo permitimos, aunque Whit quisiera borrarte del mapa antes de que la podredumbre de nuestro progenitor te consumiera. Te dejamos vivir a pesar de que tú preferías a las claras vernos muertos. Con una condición: nuestro padre estaba loco por un heredero y, aunque pudiera conseguir uno falso contigo, no tendría la satisfacción de que su linaje se perpetuara, ni siquiera estando él muerto. Siempre estaremos en lados opuestos de esta lucha, duque. La regla era que no hubiera herederos. La única regla. Te hemos dejado en paz todos estos años con tu título ilícito debido a ello. Pero quiero que sepas una cosa: si decides incumplirlo, te destrozaré y nunca encontrarás ni un ápice de felicidad en esta vida.

—¿Y crees que ahora estoy pletórico?

Maldición, Diablo esperaba que no. Esperaba que no hubiera nada que hiciera feliz al duque. Se había alegrado del legendario retiro de su hermano, pues sabía que Ewan vivía en la casa en donde los habían obligado a competir; los hijos bastardos sumidos en una batalla por la legitimidad, por el nombre, el título y la fortuna. Se les enseñó cómo bailar, cómo comportarse en la mesa y cómo hablar con elocuencia para ocultar la vergonzosa forma en que los tres habían nacido.

Esperaba que cada recuerdo de su juventud consumiera a su hermano, y él mismo se consumía de arrepentimiento por haberse permitido desempeñar el papel de complaciente hijo de un maldito monstruo.

No obstante, Diablo mintió.

—No me importa.

—Os he buscado durante más de una década, y ahora os he encontrado. Los Bastardos Bareknuckle, ricos y despiadados, que dirigen Dios sabe qué clase de red criminal en el corazón de Covent Garden, el lugar que me vio nacer, debo añadir.

—Te escupió en el momento en que lo traicionaste. Y a nosotros —le respondió Diablo.

—He hecho la misma pregunta de mil maneras diferentes. —Ewan se giró y se pasó la mano, nervioso, por su rubio cabello—. Nadie suelta prenda, ¿dónde está ella?

Había pánico en sus palabras, como si pudiera volverse loco si no recibía una respuesta. Diablo había vivido en la oscuridad lo suficiente como para entender a los locos y sus obsesiones. Agitó la cabeza y agradeció en silencio a los dioses que la gente del Garden les fuese fiel.

—Siempre fuera de tu alcance.

—¡Me la quitaste! —El pánico se convirtió en rabia.

—La alejamos del título —le contestó Diablo—. El que hizo enfermar a tu padre.

—También era tu padre.

Diablo ignoró la corrección.

—El título que te enfermó. El que te hizo estar dispuesto a matarla.

El duque se quedó mirando al techo durante un rato antes de proseguir.

—Debería haberte matado.

—Ella habría escapado.

—Debería matarte ahora.

—Entonces nunca la encontrarás.

Su mandíbula, tan parecida a la de su padre, se tensó. Su mirada adquirió una sombra de locura y después volvió a tornarse inexpresiva.

—Entonces entiende, Diablo, que no tengo interés en cumplir mi parte del trato. Tendré herederos. Soy un duque. Tendré esposa y un hijo dentro de un año. Renegaré de nuestro trato, a menos que me digas dónde está.

La rabia de Diablo se encendió y agarró con más fuerza la cabeza plateada de su bastón. Debería matar a su hermano ahora. Dejar que se desangrara en el maldito suelo y darle al fin su merecido a la línea sucesoria Marwick.

Comenzó a golpearse la punta de su bota negra con el bastón.

—Harías bien en recordar la información que tengo sobre ti, duque. Una palabra mía haría que te colgaran.

—¿Y por qué no la usas?

La pregunta no era desafiante, como Diablo habría esperado. Era más bien triste, como si Ewan fuera a aceptar la muerte. Como si la deseara.

Diablo ignoró aquel pensamiento.

—Porque jugar contigo es más entretenido.

Era mentira. Diablo habría destruido felizmente a este hombre, a quien una vez consideró su hermano. Pero todos esos años atrás, cuando él y Whit escaparon de la residencia de Marwick y se dirigieron a Londres y a su terrible futuro, prometiendo mantener a Grace sana y salva, habían hecho otra promesa, y esta era a la propia Grace.

No matarían a Ewan.

—Sí, creo que jugaré a tu estúpido juego —prosiguió Diablo, tras levantarse y dar dos golpes con su bastón en el suelo—. Subestimas el poder del hijo bastardo, hermano. Las damas adoran a los hombres dispuestos a llevarlas a pasear por la oscuridad. Estaré encantado de arruinar a tus futuras esposas. Una tras otra, hasta el fin de los tiempos. Sin pensármelo dos veces. Nunca engendrarás un heredero. —Se acercó a su hermano hasta quedar frente a frente con él—. Te quité a Grace delante de tus narices —susurró—. ¿Crees que no podré hacerlo con otras?

La mandíbula de Ewan se apretó en un arrebato de furia.

—Te arrepentirás de haberla alejado de mí.

—Nadie aleja a Grace de nadie. Ella fue quien decidió abandonarte. Eligió huir. No confiaba en que la mantuvieras a salvo. No cuando ella era la prueba de tu más oscuro secreto. —Hizo una pausa—. Robert Matthew Carrick.

La mirada del duque se nubló al escuchar ese nombre, y Diablo se preguntó si era posible que los rumores fueran ciertos. Si Ewan estaría loco de verdad.

No sería una sorpresa, dado el pasado que lo atormentaba. Que los atormentaba a todos.

Pero a Diablo no le importó, y continuó con su discurso.

—Ella nos eligió, Ewan. Y me aseguraré de que todas las mujeres a las que cortejes hagan lo mismo. Disfrutaré arruinando a cada una de ellas. Y al hacerlo, las estaré salvando de tu obsesión por el poder.

—¿Crees que tú no tienes la misma obsesión? ¿Crees que tú no la heredaste de nuestro padre? Os llaman «los reyes de Covent Garden», y todo lo que os rodea es poder, dinero y pecado.

Diablo sonrió con suficiencia.

—Ganado a pulso, Ewan.

—Robado, querrás decir.

—Tú sí que debes de saber mucho sobre futuros robados. Sobre nombres robados. Robert Matthew Carrick, duque de Marwick. Un bonito nombre para un niño nacido en un burdel de Covent Garden.

El duque frunció el ceño y sus ojos se oscurecieron.

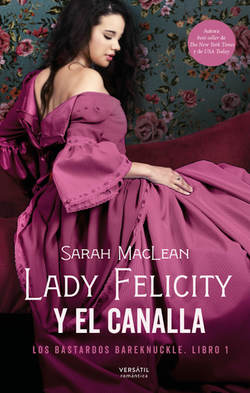

—Entonces, que empiece el juego, hermano, ya que parece que me han regalado una prometida. lady Felicia Fairhaven o Fiona Farthing o algún otro nombre estúpido.

«Felicity Faircloth».

Así es como la habían llamado aquellos asnos en el balcón antes de destrozarla en pedazos y hacer que se sintiera obligada a prometerse al duque en un arrebato de insolencia. Diablo había sido testigo de cómo sucedía el desastre, pero había sido incapaz de evitar que se viera envuelta en los asuntos de su hermano. En sus propios asuntos.

—Si piensas convencerme de que no estás en el mercado para herir a las mujeres, involucrar a una joven inocente en esto no es la forma de hacerlo.

La mirada de Ewan encontró la suya al instante, y Diablo lamentó haber dicho aquello. Lo que Ewan parecía pensar que había insinuado.

—No le haré daño —anunció Ewan—. Me voy a casar con ella.

Aquella afirmación le molestó, pero Diablo hizo lo posible por ignorar aquel sentimiento. Felicity Faircloth, la del nombre estúpido, ya estaba involucrada hasta las cejas. Lo cual significaba que no tenía otro remedio que comprometerla.

Ewan siguió presionando.

—Su familia parece desesperada por cazar a un duque, tan desesperada que la misma dama nos ha declarado comprometidos esta noche. Y que yo sepa, ni siquiera nos hemos conocido. Evidentemente, es una bobalicona, pero no me importa. Los herederos son herederos.

No era una bobalicona. Era fascinante. Ingeniosa, curiosa y se sentía más cómoda en la oscuridad de lo que él habría imaginado. Y con una sonrisa que hacía que los hombres se fijasen en ella.

Era una lástima que tuviera que arruinarla.

—Encontraré a la familia de la joven y les ofreceré fortuna, título, todo. Lo que sea necesario. Las amonestaciones se publicarán el domingo —continuó Marwick con toda tranquilidad, como si estuviera hablando sobre el tiempo— y estaremos casados dentro un mes. Los herederos pronto vendrán en camino.

«Nadie vuelve a entrar a menos que atrape al mejor partido de todos».

Diablo escuchó cómo resonaban en su cabeza las palabras de Felicity. La mujer iba a estar encantada con ese giro de los acontecimientos. El matrimonio con Marwick le traería lo que ella deseaba, el regreso a la aristocracia como una heroína.

Solo que no regresaría.

Porque Diablo nunca lo permitiría, tuviera una sonrisa preciosa o no. Aunque la sonrisa facilitaría mucho la tarea de arruinarla.

Diablo frunció el ceño.

—Solo conseguirás herederos de Felicity Faircloth sobre mi propio cadáver.

—¿Crees que se quedará con Covent Garden en lugar de con Mayfair?

«Quiero volver a entrar».

Mayfair era todo lo que Felicity Faircloth deseaba. Lo único que debía hacer él era mostrarle que había más donde elegir. Pero antes de ello, lanzó su dardo más envenenado.

—Creo que no es la primera mujer que prefiere arriesgarse conmigo en vez de pasar toda una vida contigo, Ewan.

Y era cierto.

El duque miró hacia otro lado, a través de la ventana.

—Vete.