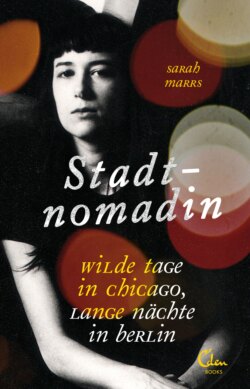

Читать книгу Stadtnomadin - Sarah Marrs - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

The All-American Hungarian

Оглавление/Ich habe einmal ein fünfjähriges Mädchen getroffen, das von mir wissen wollte, was denn eigentlich der Tod sei. Ich wusste nicht genau, was ich ihr sagen sollte, und antwortete, dass es verschiedene Auffassungen darüber gebe, was nach dem Tod geschehe. In manchen Religionen glaube man daran, dass man in den Himmel komme, wenn man stirbt, und in anderen, dass man wiedergeboren werde. Doch sie gab sich damit nicht zufrieden. Ich versuchte, weitere Erklärungen zu finden, bis ich schließlich zu ihr sagte: »Weißt du, eigentlich weiß keiner so genau, was passiert, wenn man stirbt. Deswegen haben viele Leute Angst vor dem Tod.«

Darauf antwortete sie: »Aber Sarah, ich kenne Menschen, die Angst vor dem Leben haben.«

Tabor, der vierte Ehemann meiner Mutter, war ein Mensch, der das Leben liebte, und er hatte keine Angst davor. Er hatte die ganze Welt bereist und konnte sieben Sprachen sprechen. Auch im fortgeschrittenen Alter war er offen für Neues, mit neunzig Jahren lernte er, wie man einen Computer bedient, und plante eine weitere Abenteuerreise.

Tabor war Ungar und im Jahr 1901 geboren. Wir nannten ihn liebevoll den »sozialistischen Monarchisten« und tanzten hochachtungsvoll nach seiner Pfeife. Tabor, der Mutige, hatte am Esstisch seinen eigenen Platz, auf dem niemand anderes sitzen durfte, weil ihn sonst womöglich fremde Bakterien befallen könnten. Mit Ende achtzig hätte ihn bereits eine Durchschnittserkältung umbringen können. Als die damals sechsjährige Alice ihn einmal etwas fragen wollte, aber einen Schnupfen hatte, tat sie das mit einem Taschentuch über dem Mund aus weiter Entfernung – er wünschte sich jedoch offensichtlich insgeheim, sie würde eine Gasmaske tragen.

Das damalige Apartment meiner Mutter bestand aus zwei zusammengelegten Wohnungen, die durch einen ungefähr 25 Meter langen Flur verbunden waren. Im größeren Teil der Wohnung, den wir »Upper Egypt« (Oberägypten) nannten, wohnten Tabor, meine Mutter und ich. Im kleineren Teil, »Lower Egypt« (Unterägypten), lebten ihre Enkelkinder.

Ich begann meinen Tag meistens damit, meinen Nichten Frühstück zu machen und sie danach zur Schule zu bringen. Wieder zu Hause angekommen, bereitete ich das Frühstück für Tabor vor. Die Platzdeckchen aus Leinen mussten frisch aus der Reinigung sein, jeder Teller, jede Schüssel bekam einen Unterteller, jede Tasse eine Untertasse. Wenn ich ihm das Geschirr an den Tisch brachte, fasste ich das Besteck ausschließlich mit einer Papierserviette an, damit sich unterwegs keine Bakterien daran festsetzen konnten. Sein Menü bestand aus frischem Obst und Müsli, das mit Sojamilch (Vanillegeschmack) zubereitet werden musste. Dazu bekam er eine halbe Tasse schwarzen Kaffee. Nach dem Frühstück fuhr ich ihn immer pünktlich um Viertel nach neun, kurz nach dem Berufsverkehr, nach Downtown. Sympathischerweise hasste er es genauso sehr wie ich, im Stau zu stehen. Ich brachte ihn direkt zum Eingang des Hochhauses in Windy City, wo sein Büro war, und wartete dort, bis seine zerbrechliche Gestalt hinter der Tür verschwunden war. Auch wenn es nur eine Strecke von zwanzig Metern war, musste er viel Kraft dafür aufwenden.

Anschließend besuchte ich Gruen, für den ich während meines Studiums gearbeitet hatte, in seiner Galerie. Gruen kam ursprünglich aus Berlin-Pankow. Wenn er wusste, dass ich in der Stadt war, hielt er immer ein Stück Brie zum Frühstück für mich bereit und freute sich, ein bisschen in seiner Muttersprache mit mir reden zu können.

Auf dem Heimweg holte ich unsere Sachen von der Reinigung und bereitete dann das Frühstück für meine Mutter vor, obwohl ihr eigentlich auch eine Kippe und literweise Kaffee mit Zucker (vier Würfel pro Tasse) und Sahne gereicht hätten. Sie ist kein Morgenmuffel, aber sie braucht immer etwas länger, um wach zu werden. Danach räumte ich die Spülmaschine für ihre erste Ladung am Tag ein – um diese Uhrzeit gab es immer bereits mehr als genug benutztes Geschirr. Bevor ich losfuhr, um die Kinder wieder von der Schule abzuholen, erledigte ich den Haushalt. Zwischendurch zeigte mir meine Mutter gern den neuesten Katalog von Neiman Marcus.

Tabor war geradezu besessen von meiner Mutter. In seinen Augen konnte sie niemals etwas Falsches tun oder sagen. Er hätte sie am liebsten an einer Leine gehalten: Nach elf Uhr morgens rief er von der Arbeit aus fast stündlich zu Hause an, um zu erfahren, was meine Mutter gerade machte oder, falls ich mal am Telefon war, wo sie sich aufhielt. Sie hatten geheiratet, als sie 65 und er 85 Jahre alt war. Als sie sich kennenlernten, traute sich keiner der beiden, den anderen nach seinem Alter zu fragen, um die Antwort auf die Frage »Wie viel Zeit bleibt uns denn noch?« zu vermeiden.

Damals war Tabor noch so agil, dass ich ihm bei unserem ersten Treffen niemals sein wahres Alter abgenommen hätte. Wenn er von der Arbeit nach Hause kam, musste noch vor dem Abendessen seine ungarische Suppe auf dem Tisch stehen, die er dann – ausschließlich mit meiner Mutter an seiner Seite – zu sich nahm. Sie präsentierte ihm dabei, welche außerordentlichen Rabatte sie bei ihrem aktuellen Einkauf aus der Neiman-Marcus-Kollektion bekommen hatte, und er brüskierte sich darüber, dass sie schon wieder zu viel Geld ausgegeben hätte.

Sie: »Aber ich habe ganze achthundert Dollar gespart!«

Er: »Oh Herr, verschone mich mit diesen Sonderangeboten ...«

Nach der Suppe ging er in sein Arbeitszimmer, um sich zu entspannen und an seinen Memoiren zu schreiben. Zur selben Zeit machte ich zusammen mit den Kindern die Hausaufgaben, bis es pünktlich um sieben Abendbrot gab, das jeden Tag von dem gleichen höflichen Ritual – »Wie war dein Tag denn so ...?« – begleitet wurde.

Nachdem die Hausarbeit erledigt war, sahen wir Erwachsenen uns oft zusammen einen Videofilm an. Ich erinnere mich besonders an einen bestimmten Abend, an dem wir Surviving Picasso guckten. Meine Mutter lag händchenhaltend mit Tabor auf ihrem Ehebett, ich saß auf einem Sessel daneben. Nach dem Film verabschiedete ich mich, um die Spülmaschine einzuräumen. Als er eingeschlafen war, schlich meine Mutter auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, wir brachten die Kinder ins Bett, dann holten wir eine Flasche Wein und Zigaretten und machten eine Frauenrunde. Meine Mutter fühlte sich endlich von ihrer Tagesordnung befreit und begann, durch den Wein ermutigt, Dampf abzulassen: »Dieser Mann! Jedes zweite Wort aus seinem Mund ist: Barbara, Barbara! Ich kann mich nicht einmal vor ihm ausziehen, ohne dass er sofort Sex haben will! Wenn ich keine Lust habe, muss ich extra in mein eigenes Bad gehen, um mein Nachthemd anzuziehen. Dieser bescheuerte Film heute Abend hat ihn so bewegt, dass wieder Lust und Leidenschaft in ihm aufgeflammt sind.« Nun war sie in Höchstform, empört richtete sie sich auf und sagte zu mir: »Sarah, ich habe mir überlegt, ich sollte ihn eigentlich vergiften.«

Ich bekam einen Lachkrampf, sprang auf und versuchte, leise mit den Füßen auf den Boden zu stampfen. Nachdem ich mich wieder davon erholt hatte, atmete ich tief durch, goss uns beiden jeweils noch ein Glas Wein ein und setzte mich wieder. Ich fragte sie, ob ihr auf der Rechnung unserer gemeinsamen Kreditkarte aufgefallen sei, dass eins der Musikgeschäfte, in dem ich eingekauft hatte, »Mr. Dead & Mrs. Free« heiße. Ohne mit der Wimper zu zucken, antwortete sie: »Ja.«

Nach einigen Sekunden Stille fingen wir beide an, kreischend zu lachen, und als wir gleichzeitig kurz Luft holen mussten, sahen wir Tabor, ordentlich in seinen Hausmantel gekleidet, in der Küchentür stehen. Sein Nachtgewand erinnerte uns daran, selbst ins Bett zu gehen: Am nächsten Morgen wollten wir eine Reise nach Ungarn planen.

Mindestens einmal im Jahr reiste Tabor für einen Monat in sein Heimatland, wo er sich auf traditionelle Weise erholte, indem er alte Freunde traf, gut essen ging und zur Kur fuhr. Auf einer dieser Reisen begleiteten ihn meine Mutter und ich. Einmal führte er uns in ein Gasthaus auf dem Land. Wir durchquerten einen prunkvollen Saal, in dem eine Zigeunerband gerade ihre Instrumente für ein Fest aufbaute, das am Abend stattfinden sollte. Hinter dem Haus lag ein großer Garten, der bis zur Donau reichte, und gemeinsam aßen wir unter alten Kastanien die feinsten Gerichte seiner Heimat zu Mittag. Während des Essens entschuldigte Tabor sich und verschwand kurz im Inneren des Restaurants. Nach seiner Rückkehr aß er eilig weiter, zahlte wenig später und meinte, wir sollten jetzt gehen. Auf dem Weg zum Auto gingen wir wieder durch den großen Festsaal, wo Tabor kurzerhand einen Stuhl nahm und meine Mutter bat, sich zu setzen. Ahnungslos nahm sie Platz. Mit einem Mal begannen die Musiker, auf ihren Instrumenten zu spielen, und Tabor tanzte dazu; er tanzte nur für meine Mutter, weil er sie so sehr liebte. Meine Mutter sonnte sich in seiner Aufmerksamkeit. Ein echter Romantiker, dachte ich und war den Tränen nahe.

Am Ende dieser schönen Reise trennten sich unsere Wege, Tabor und meine Mutter flogen zurück nach Chicago und ich nach Berlin. Als ich nach meiner Ankunft mit meiner Mutter telefonierte, ließ sie es sich nicht nehmen, mir mitzuteilen, dass Tabor nach der langen Sitzerei im Flieger Probleme mit seiner Verdauung bekommen habe und sie nun das Privileg hatte, ihm einen Einlauf machen zu dürfen.

Was Tabor nicht davon abhielt, weitere Pläne zu schmieden. Er wollte es schön haben. Auch mochte er nicht mehr täglich nach Downtown zur Arbeit fahren. Daher entschied er sich, sein Büro aufzugeben, und erledigte seine Geschäfte nun per E-Mail und Telefon aus seinem Arbeitszimmer zu Hause. Zur Unterstützung kam regelmäßig eine junge Sekretärin zu ihm. Tabor hatte auch einige seiner Lieblingsstücke aus dem Büro mit nach Hause gebracht: Da war der Briefbeschwerer, eine Nachbildung der ägyptischen Pyramiden aus massivem Metall. Dann die handgestrickte USA-Fahne; Tabor hatte sie nach 9/11 geschenkt gekriegt, als die Flagge allgegenwärtig war. Und natürlich seinen lederbezogenen, ergodynamischen Stuhl, den er per Knopfdruck rauf- und runterfahren lassen konnte, was er auch den ganzen Tag machte: shshsht, rauf, um gerade am Schreibtisch zu sitzen, shshsht, runter, für ein kurzes Nickerchen, shshsht, rauf, um weiterzuarbeiten, und shshsht, nach vorn, damit er besser vom Stuhl aufstehen konnte ... Den Sessel platzierte er ganz am Ende des endlos langen Flures, um jederzeit alles sehen zu können und auch um jederzeit von allen gesehen zu werden.

In unserer Familie war er der Hahn im Korb. Er wurde rund um die Uhr mit allem versorgt, was er brauchte – von seiner Frau, von mir, von meinen beiden Nichten, seiner Sekretärin, seiner Putzhilfe und von seinen beiden leiblichen Töchtern und seinen beiden Enkelinnen, wenn sie zu Besuch kamen. Zweimal die Woche kam sogar eine Ungarin, die ihm Gerichte aus seiner Heimat zubereitete.

Einige Wochen nach unserer Reise hatte Tabor einen Arbeitstermin in London und meine Mutter sollte ihn wie immer begleiten. Spontan luden die beiden mich ein, sie dort zu treffen. Der Aufenthalt bot meiner Mutter auch die Gelegenheit, ihren spirituellen Meister Dr.Nurbakhsh3 zu treffen, der in der Nähe von London lebt. Nachdem Tabor seine Termine erledigt hatte, mieteten wir uns ein Taxi und machten uns auf den Weg zu Dr. Nurbakhsh. Die Anreise gestaltete sich äußerst schwierig, da meine Mutter die genaue Adresse seines Landhauses nicht kannte – abgesehen von dem Straßennamen »Iffley Road« und einer alten Windmühle, die in der Nähe stehe. Sie meinte, es läge nicht weit von Oxford entfernt und sie würde den Weg schon finden, wenn wir in der Nähe seien. Ich saß mit der Landkarte in der Hand vorn neben dem Fahrer. Tabor und meine Mutter schauten von der Rückbank aus auf die vorbeiziehende Landschaft und sie erzählte von ihren Jahren in England. Sie erinnerte sich, dass auf dem Weg zu Dr. Nurbakhsh ein Restaurant liege, das sie damals gern besucht habe. Dort gäbe es sogar Pfauen, die frei um einen Teich herumlaufen würden.

»Vielleicht servieren sie auch immer noch diesen ganz ausgezeichneten British Beef Pie.«

»Auf gar keinen Fall, Mutter, wir haben schon genug Probleme in der Familie, wir müssen nicht auch noch Rinderwahnsinn dazu ordern!«

Tatsächlich fanden wir das Restaurant und luden den Taxifahrer ein, mit uns zu essen, was ihn sehr überraschte. Während des Essens beteiligte er sich nur zurückhaltend an der Unterhaltung, aber meine Mutter ist ein kommunikativer Mensch und bezog ihn mit Fragen zu seiner Person in das Gespräch mit ein. So erfuhren wir, dass er ursprünglich aus Pakistan kam und dass seine Frau in den nächsten Tagen ein Kind zur Welt bringen würde. Nach dem Essen machten wir einen kleinen Spaziergang um den Teich herum und freuten uns darüber, auf dem richtigen Weg zu sein.

Die weitere Reise wurde jedoch zu einem regelrechten Chaos. Alle paar Straßen stieg ich aus dem Auto, um jemanden nach der alten Windmühle zu fragen, doch davon gab es etliche in der Gegend. Der Taxifahrer und ich gaben uns zusammen alle Mühe, aber Tabor wurde zunehmend ungeduldiger. Ich bat meine Mutter, den Straßennamen genau zu buchstabieren, weil keiner in dieser Gegend etwas mit dem Namen »Iffley Road« anfangen konnte. Darauf erwiderte sie ganz erstaunt: »Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es am Telefon nur phonetisch verstanden.«

Tabor, dessen Geduld mittlerweile deutlich strapaziert war, war zwar von der Aussage meiner Mutter ganz entzückt, beschloss aber dennoch, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er wollte an der nächsten Tankstelle anhalten, um herauszubekommen, wo denn die Windmühle und die »Iffley Road« seien. Wir fuhren ihn bis vor die Tür der Tankstelle, damit er bequem an die Kasse gehen und sich erkundigen konnte. Nachdem wir ihn rausgelassen hatten, musste unser Fahrer ein kleines Stück rückwärts fahren, um andere Autos vorbeizulassen. Als Tabor wieder herauskam, starrte er verdutzt auf die Stelle, an der zuvor unser Taxi gestanden hatte, und suchte uns. Wir standen etwa anderthalb Meter von ihm entfernt. Wir waren alle sichtbar angespannt, nicht nur meine Mutter und ich, sondern auch unser höflicher Taxifahrer. Als meine Mutter plötzlich kicherte: »Ich habe Mr. Magoo4 geheiratet!«, bekamen wir alle dankbar einen Lachkrampf. Als Tabor uns schließlich doch fand, musste er völlig entnervt zugeben, dass auch er immer noch nicht wusste, wie wir zu unserem Zielort gelangen konnten. Er bat mich, noch einmal hineinzugehen und den Meister meiner Mutter anzurufen, damit er mir den richtigen Straßennamen sagen oder vielleicht besser noch buchstabieren konnte.

Das tat ich auch. Mit neuen Informationen versorgt, näherten wir uns unserem Ziel etwas entspannter. Als wir endlich die Ashley Road erreichten, erkannte meine Mutter das alte Landhaus sofort wieder und wir fuhren den schmalen Weg darauf zu.

Tabor blieb erst einmal eine Zeit lang draußen, um sich von der anstrengenden langen Fahrt zu erholen und seine Glieder zu strecken. Meine Mutter und ich gingen in das Haus, wo der Meister allein in seinem Arbeitszimmer saß und meditierte. Wir setzten uns mit verschränkten Beinen vor ihn hin. Er rauchte eine Zigarette nach der anderen und hatte eine ordentliche Qualmwolke um sich herum gebildet. Nach der langen Fahrt wollten meine Mutter und ich auch gern eine rauchen. Flüsternd fragte sie mich nach einem Feuerzeug, doch ich hatte keins. Also ging ich auf den Meister zu und fragte ihn nach Feuer. Er reichte mir seine Streichhölzer und meinte: »Ich sehe, du gehst direkt zum Licht.« Damals wusste ich noch nicht, dass man einen Sufi-Meister weder ansehen noch ansprechen darf, bevor er sich einem direkt zugewandt hat.

Ich setzte mich wieder neben meine Mutter, sie zündete sich eine Zigarette an und begann dann, von der Atmosphäre angesteckt, ebenfalls zu meditieren. Kurz darauf kam eine Frau mit einer Spritze herein. Sie krempelte dem Meister seinen Ärmel hoch und setzte die Spritze an, um ihm eine Flüssigkeit in den Oberarm zu injizieren. Dabei kam er kurz zu sich und sagte zu uns: »Diabetes.« Dann meditierte er weiter.

Irgendwann setzte er sich auf, schaute uns an und sagte: »I like Americans. Peace of mind ... Hamburger heart!« Er lachte lauthals, klopfte sich mit der flachen Hand auf seinen Oberschenkel und meditierte weiter. Nach etwa zwanzig Minuten war die Meditation beendet und wir unternahmen zu dritt einen Spaziergang über das Grundstück. Unterwegs schaute der Meister nach dem Gemüsegarten. Als wir uns dem Hühnerstall näherten, bemerkte er, dass der Hahn frei herumlief, und bat mich, ihn zurück in seinen Korb zu bringen. Ich joggte in langsamem Tempo mit ausgebreiteten Armen in der Abenddämmerung hinter dem Hahn her und trieb ihn lässig zurück in sein Heim.

Nach unserem Rundgang setzten der Meister und ich uns zu Tabor auf die Terrasse, während meine Mutter ins Haus ging, um ein paar Freunde zu besuchen. Der Meister bat einen der Sufis, uns Tee zu bringen, und begann mit Tabor zu plaudern. Die Unterhaltung zwischen den Männern erinnerte mich an den Film My Dinner with André; ich lauschte ihnen mit großem Respekt. Irgendwann fragte uns der Meister, wie wir hergekommen seien, und Tabor erzählte ihm von unserer Taxifahrt aus London. Der Meister wollte wissen, wo der Fahrer abgeblieben sei. Als Tabor erklärte, dass er am Ende der Straße in seinem Wagen auf uns warte, schlug der Meister vor, ihn in unsere Runde einzuladen. Tabor sagte nichts dazu. Ich war etwas verunsichert, nach wem ich mich richten sollte, aber stand schließlich auf, um den Fahrer hereinzubitten. Als wir gemeinsam zurückkehrten, saß auch meine Mutter am Tisch und die Unterhaltung war deutlich lebhafter geworden. Meine Mutter hat mich immer gedrängt, ebenfalls Sufi zu werden, und natürlich äußerte sie bei diesem besonderen Empfang diesen Wunsch erneut. Der Meister lachte daraufhin nur und meinte: »Aber sie ist schon Sufi.«

Tabor fragte aufgeregt: »Aber warum bin ich kein Sufi? Meine Frau ist ein Sufi, warum ich nicht?«

Der Meister beruhigte ihn herzlich: »Macht doch nichts, du bist eben ein Sechzig-Prozent-Sufi.«

Meine Mutter wusste, dass der Meister üblicherweise den ganzen Tag in tiefer Meditation verbrachte, und war erstaunt, dass er sich so viel Zeit nahm, um sich mit uns zu unterhalten. Tabor wendete sich erneut an ihn: »Sie haben in Ihrer Position viel Arbeit zu leisten.« Dabei sprach er eigentlich von sich selbst. Der Meister fragte ihn nach seinem Beruf; Tabor erklärte ihm, dass er eine Firma habe, die Blechbüchsen produziere. Nach ungefähr vierzig Minuten kam ein Sufi, um uns Bescheid zu sagen, dass das Abendessen fertig war. Natürlich kam auch unser Taxifahrer mit und wir aßen zusammen in meditationsähnlichem Zustand; in aller Ruhe und ohne Blickkontakt. Auf dem Rückweg nach London sagte der Taxifahrer plötzlich: »Was für ein außergewöhnlicher Tag! Ihr seid so nett ... Meine Frau, sie ist Buddhistin, aber ich nicht, ich bin immer noch auf der Suche!«

Während meine Familie von London aus wieder direkt nach Chicago zurückflog, brauchte ich nach Berlin etwas länger. Ich wartete während des Berufsverkehrs an der Underground Station, aber die Bahn kam aus technischen Gründen einfach nicht. Die Wartezeit zerstörte mein Timing völlig. In Heathrow angekommen, rannte ich so schnell wie möglich zum Schalter, doch das Gate war bereits geschlossen. Es war der letzte Flug nach Berlin und mit etwas Schadenfreude in der Stimme fragte mich der Angestellte der Fluggesellschaft, ob ich ein neues Ticket kaufen wolle. Ich erzählte gerade ausführlich von meinem Pech, als der Geschäftsführer aus dem Hinterzimmer kam und meinte, ich dürfe den allerersten Flug am nächsten Morgen um sechs Uhr nehmen, ihn aber diesmal auf keinen Fall verpassen. Es war schon halb elf und der Flughafen lag weit von der Innenstadt entfernt. Ich antwortete: »Kein Problem, ich verlasse den Flughafen nicht.«

Während meines Londonaufenthalts hatte ich keine Zeit für einen Abend im Pub gehabt, also ging ich schnurstracks in die einzige Bar am Flughafen. Ich blieb dort bis zum Feierabend und fragte dann das Personal am Tresen, ob sie mir eine Ecke im Flughafen empfehlen könnten, in der ich bequemer schlafen konnte als auf dem harten Marmorboden hier. Sie schickten mich zu einem Restaurant, das Stoff-bänke vor seinen herabgelassenen Rollläden stehen hatte. Die Ecke war schön versteckt, weit weg von anderen Fluggästen, Putzkräften und Sicherheitskontrolleuren.

Am Morgen nahm ich pünktlich im Flugzeug meinen Sitz sowie ein Frühstücksbier ein. Als wir kurz vor der Landung in Berlin waren, kam eine Ankündigung: »We should be arriving at London Heathrow in just about twelve minutes. The weather is sixteen degrees Celsius with partly cloudy skies. Thank you for flying with British Airways.« Ich musste lauthals lachen, animiert von der kafkaesken Vorstellung, dass wir in einer endlosen Horrorschleife um Heathrow flogen. Als ich mich grinsend umschaute, musste ich feststellen, dass kein anderer Passagier diese irreführende Auskunft mitbekommen hatte.

Zu Hause angekommen, saß ich vielleicht zehn Minuten lang entspannt am Fenster, da klingelte das Telefon. Meine Mutter: »Sarah, du kannst es dir nicht vorstellen ... Ich stehe mit den Kindern im Flur von ›Lower Egypt‹ und sehe Tabor. Er liegt ganz flach ausgestreckt auf seinem ergodynamischen Sessel und hat sich bis zum Hals mit seiner handgestrickten amerikanischen Fahne zugedeckt!«

Die Fahne, die Amerikaner stolz auf alle möglichen Arten zur Schau trugen; als Aufkleber am Auto, als Anstecker auf der Antenne oder als Siebdruck auf dem T-Shirt. Man konnte sie fast an jedem Fenster hängen sehen und vor fast jedem Haus flatterte sie im Wind. Viele ausländische Taxifahrer brachten die Flagge aus reinem Selbstschutz an ihren Armaturenbrettern an. Der Präsenz und Kommerzialisierung der Stars and Stripes waren keine Grenzen gesetzt.

Ein praktisch veranlagter Mann wie Tabor allerdings machte sich keine Gedanken über so nebensächliche Details wie das Muster einer Decke; er sah hauptsächlich ihren praktischen Nutzen und freute sich über die Wärme, die sie spendete.