Читать книгу Stadtnomadin - Sarah Marrs - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

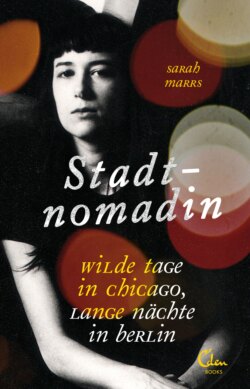

Parker Arms

Оглавление/Egal, ob Deutsche oder Amerikaner – über die Jahre hinweg haben mich die Leute oft gefragt, was ich als Amerikanerin in Deutschland vermisse.

Das sind oft die spontanen Momente. Neulich zum Beispiel stand ich mit einem Kumpel in Chicago am U-Bahn-Gleis. Er ist zwei Meter groß und ich trug Minirock und Absatzschuhe. Eine kleine Frau begnügte sich nicht damit, uns nur anzustarren, sondern fragte neugierig, ob es heute eine Messe für Riesen gäbe. Er gab zurück: »Ja. Und wir sind noch die kleinen.«

Oder es kann passieren, dass ich mit einem wildfremden Menschen dem Bus hinterherrenne und wir laut im Chor wie beim Fußballmatch rufen: »Das schaffen wir, das schaffen wir!« Außerdem soll es tatsächlich ganz normal sein, dass man in Pyjamas an der Tankstelle einkaufen geht, ohne von Deutschen wie ein Indianer beglotzt zu werden. Aber abgesehen davon war meine Antwort auf die Frage immer, dass es die älteren Menschen sind, die mir im Alltag fehlen.

Während meiner 16 Jahre in Berlin habe ich kaum Gelegenheit gehabt, ältere Leute kennenzulernen, abgesehen von den Eltern ehemaliger Mitbewohner oder Lover. In Deutschland bleiben die Generationen unter sich, was wohl eine Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs ist. Mit der Floskel »Alles Nazis außer Mutti« hat mich mein Kollege Chicken einmal aufgeklärt. In den USA dagegen war ich immer von Angehörigen aller Generationen umgeben, und nicht nur von solchen, mit denen ich verwandt war. Unsere (nicht blutsverwandte) Großfamilie hat sich jeden Freitag im Open House meiner Eltern zusammengefunden, als ich noch klein war. Es kamen Journalisten und Künstler – unter ihnen Studs Terkel5 –, debattierten, aßen und tranken, während ich zwischen den Leuten umherging, um ihnen meine gebrauchte Trompete und meinen Stoffhund zu zeigen.

Donna und James gehören unbedingt dazu. Beide sind um die siebzig und beweisen immer wieder, wie unerfahren wir Jüngeren sind. Sie sind gute Freunde von mir, bei denen ich immer wieder mal Hausgast sein darf. James ist ein Jazz-Freak und hat eine umfangreiche Platten- und CD-Sammlung. In den späten Vierzigerjahren besuchte er als einer der wenigen Weißen regelmäßig die Jazzclubs Chicagos und freundete sich in dieser Zeit auch mit dem Saxofonisten Charlie Parker und dessen Frau Chan an. Ihre Tochter Kim war damals noch ein Baby gewesen. Jahre später traf James die inzwischen verwitwete Chan mit der nun erwachsenen Tochter in Paris wieder. Kim war inzwischen Sängerin geworden. James freute sich unglaublich, die beiden wiederzusehen, und als er erfuhr, dass Kim musikalisch die Tradition ihres Vaters fortführte, vermittelte er ihr sofort eine zweiwöchige Auftrittsreihe in Chicago. Für Kims Aufenthalt in Chicago bauten sie James’ Kellerbüro zu einer Wohnung um und tauften sie »Parker Arms«.

Als James kurz nach der Wende Berlin besuchte, begleitete ich ihn. Er ist Journalist und schreibt politische Kommentare für die lokale Zeitung The Chicago Tribune und ist gelegentlich bei Debatten und Interviews auf TV-Sendern zu sehen. Er hat aber auch einen guten Ruf als Restaurantkritiker und bereits bei dem Gedanken an die Aufgabe, ihm Berlins exquisite Küche vorzuführen, bekam ich eine Krise. Mir fiel nur ein einziges Restaurant ein, das eine authentische Thai-Küche anbot. Er allerdings lehnte meinen Vorschlag mit den Worten ab, er sei bereits in Thailand gewesen. Ich bemühte mich, Lokale zu finden, in denen es deutsche Spezialitäten jenseits von Eisbein, Toast Hawaii und Schlachtplatte gab, um ihn beeindrucken zu können. Am Ende gelang mir das auch und ich fühlte mich, als ob ich selbst gerade einen Michelin-Stern verliehen bekommen hätte. Nach dem Abendessen im alten Westen zogen wir durch die Nacht in meinem damaligen Kiez, Berlin-Mitte. Wir gingen ins Triangel in der Lottumstraße, wo man bei den Hausbesetzern immer noch ein Glas »Feuertanz« bestellen konnte. Dort schauten wir zu, wie sich die Gäste im Rausch amüsierten. Einer von ihnen, ein Russe, musste gebremst werden, als er versuchte, die Musikanlage mit einem Tuch und einer Flasche Coca Cola zu putzen.

Nach drei Monaten in Chicago bei Mutter auf dem Sofa halte ich es nicht mehr aus. Ich rufe Donna und James an und fliehe ins »Parker Arms«. Sie nehmen mich mit offenen Armen und den Worten auf: »Es ist längst Zeit, wir haben schon auf dich gewartet!« Wir verbringen gern Zeit zusammen. Wir essen und trinken geminsam und ich helfe bei Gelegenheitsarbeiten wie Einkaufen oder Blumengießen. Donna und James wohnen in Wrigleyville, der Gegend, in der ich selbst als Studentin lebte. Der Bezirk ist glücklicherweise nicht weit von Uptown entfernt, wo wir uns gern im Green Mill6 bei einer Runde Jazzmusik entspannen. Donna und James haben dort einen reservierten Stammtisch für jeden Sonntag. Einmal in der Woche geht James in einen anderen Laden, das Billy Goat,7 wo er mit seinen Journalistenkollegen Poker spielt. Dann haben Donna und ich sturmfrei. Sie freut sich jedes Mal und ruft: »Sarah, schnell, komm hoch mit den Kippen!« Und dann laden wir uns noch ein paar Frauen ein.

Da ich dort eigentlich nicht rauchen darf, sitze ich oft mit Handy und Notizbuch draußen auf der Treppe, um mein soziales Netzwerk weiter auszubauen. Langsam lerne ich die Nachbarn kennen, ihre Hunde und weiß, wer um welche Zeit kommt und geht. Es ist Herbst und die Luft ist noch warm.

Zum Dank für ihre Unterstützung lade ich Donna und James eine Woche nach meiner Ankunft zum Abendessen ein. Ich wähle das Klubrestaurant Rodan in Wicker Park aus, dessen Besitzer und Kellner ich gut kenne, und reserviere für zwanzig Uhr eine Nische für drei Personen. Es ist Dienstag, der Abend, an dem das Rodan seine wöchentliche Jazz-Nacht veranstaltet. Donna und James sage ich davon erst einmal nichts. Als wir mit dem Taxi ankommen, ist der Laden noch wenig besucht. Wir bekommen viel persönliche Aufmerksamkeit, der Besitzer bringt uns die Speisekarte und sagt mit Neugier in seiner Stimme zu James: »Sie kommen mir bekannt vor«.

Die Fusion-Küche kommt sehr gut an und James überlegt sich schon beim zweiten Gang, ob das Rodan nicht einen Artikel wert sei. In dem Moment tauchen die ersten Musiker im Laden auf, um ihr Equipment aufzubauen. »Was? Ist das nicht Jeff Parker? Ich habe ihn in diesem Sommer im Millennium-Park8 live gesehen«, sagt James erstaunt.

Ich erkläre ihm, dass er hier jeden Dienstag mit John Herndon am Schlagzeug und wechselnden Gastmusikern live zu sehen ist, und das auch noch umsonst. Wir fangen an, uns darüber aufzuregen, dass es im engeren Raum von Chicago üblich ist, Weltklassemusiker spielen zu lassen, ohne einen Cent Eintritt zu verlangen – wovon sollen diese Musiker denn leben?

»So war es schon damals in Chicago, als ich noch jung war«, sagt James etwas ungehalten. Ich entschuldige mich daraufhin kurz auf eine Kippe, um die Lage etwas zu entspannen. Draußen treffe ich John und helfe ihm dabei, sein Schlagzeug reinzutragen. Vor dem Free-Jazz-Auftritt stellen wir uns alle einander vor. Donna meint begeistert: »Hier bleiben wir!«

Der Abend läuft nun besser. Donna und James fühlen sich von der Atmosphäre inspiriert und erzählen Musikgeschichten aus der Vergangenheit: »Wusstest du, dass Lil Armstrong zu ihrem frisch angetrauten Mann Louis sagte, dass sie nicht mit einem zweiten Trompetenspieler verheiratet sein möchte, es müsse schon der erste im Orchester sein?«, fragt mich James. Durch die Musik und die kleinen Anekdoten der beiden entwickelt sich eine harmonische Wohlfühlatmosphäre. Diese wird jedoch etwas gestört, als James anfängt, mir von seiner Heroinsucht aus Jugendtagen zu erzählen. Er merkt, dass er von einem Thema ins nächste abdriftet, sagt »Na ja, vielleicht ein anderes Mal« und stampft mit dem Fuß im Takt auf den Boden.

Am nächsten Abend findet man mich wieder mit einer Kippe zusammen mit Donna auf der Treppe vor ihrem Haus. Zum Feierabend gönne ich mir dazu eine Weißweinschorle. James bezeichnet mich als Auslöser, weil Donna durch mich angeblich wieder zum Rauchen verführt wird, obwohl sie es eigentlich aufgegeben hat. Donna erzählt mir belustigt, James sei aufgefallen, dass sie immer häufiger nicht gleich nach der Arbeit nach Hause komme, und ihn verwundere das etwas. Denn wenn Donna nach einem langen Arbeitstag aus dem Taxi steigt, hat sie die Schnauze voll und kommt erst einmal »auf eine Zigarette« bei mir vorbei. James ist ein bisschen eifersüchtig – weil er mich länger kennt, glaubt er, ich sei mehr mit ihm als mit Donna befreundet. Ich finde diesen Hauch von Konkurrenz zwischen den beiden charmant.

Während wir uns unterhalten, schaut Donna sinnierend auf die Bäume. Ich erzähle ihr, dass vorhin ein Fernsehteam von Channel 3 da gewesen sei, um sich mit James über ein neues Restaurant zu unterhalten. Der weiße Besitzer des Ladens nenne seine Pommes Frites »Ghetto-Fries«. James habe sich tierisch aufgeregt und ihm vorgehalten, er sei rassistisch: »Ich bin Jude ... Soll als nächstes ein Schwarzer einen Laden eröffnen und ›Jew-Fries‹ verkaufen? Und was macht die Fries überhaupt zu ›Ghetto-Fries‹?«

Später werden wir bei Sonnenuntergang von James auf der Treppe beim Rauchen erwischt. In einem Versuch, ebenfalls involviert zu werden, fragt er, was wir da draußen eigentlich so treiben. Donna antwortet nur: »Ach, hol mir ein Glas Rotwein!« Nach einer Weile kommt er mit einem Tablett mit Gläsern und Wein zurück, setzt sich, zündet sich einen Joint an und fragt mich, ob ich auch mal ziehen möchte. Ich lehne dankend ab. Der Wind weht sanft und die Bäume rascheln leicht. Nach einer Weile steht James kurz auf, um die Charlie-Parker-Platte, die von drinnen zu hören ist, etwas lauter zu stellen.