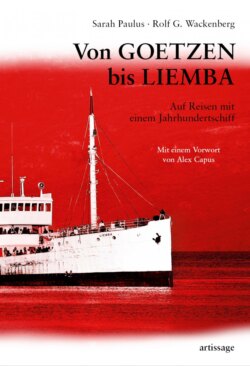

Читать книгу Von GOETZEN bis LIEMBA - Sarah Paulus - Страница 10

ОглавлениеKapitel 3 | KASANGA

Flaschenpfand und Militär

Beinahe unbemerkt ist es Mittag geworden, der Sonnenball steht hoch im Kurs. Das Schiffshorn ertönt, der Kapitän mahnt zum Aufbruch. Die Liemba ist bereit zum Auslaufen. Sie teilt es lautstark mit und macht in kürzester Zeit eine ungeahnte Verwandlung durch.

Das Horn ist kaum verstummt, da stolpern Susan, George und alle anderen Ortsansässigen, die das Schiff lediglich zum Handeln, Wandeln und Trinken aufgesucht haben, fluchtartig von Bord. Einige der Damen und Herren benötigen dafür zwar tatkräftige Stützung, aber auch sie sind nach wenigen Minuten wieder an Land. Familien finden sich auf dem Kai zusammen, starke Jungs grölen beseelt herum, ein Mädel weint bitterlich. Wie überall auf der Welt winken die Zurückbleibenden den Abreisenden ihr Lebewohl.

Taue werden gelöst, Nabelschnüre gekappt, die Hafen und Schiff, Mutter und Kind, eben noch fest miteinander verbunden haben. Die Motoren arbeiten. Fast unmerklich beginnt sich das Schiff zu bewegen. Nach und nach wird der Abstand zum Kai größer. Wir nehmen Fahrt auf.

»War doch ganz nett hier, oder?«

»Ja.«

»Warum dann so einsilbig?«

»Abschied ist ein bisschen wie Sterben.«

»Katja Eb …«

»Sag jetzt besser nichts.«

Rolf will allein sein. In sich gekehrt schaut er zurück nach Mpulungu und lässt noch einmal unsere Wege der letzten Tage Revue passieren. Vom Hafengelände rüber zum kleinen Markt mit der Anlegestelle für die lokalen Fischer und weiter zur Bar des investitionsfreudigen Engländers direkt am Strand vor der Nkupi Lodge.

Derweil hat die Besatzung an Bord alle Hände voll zu tun. Die Relikte des Jahrmarkts müssen weggefegt, die Planken geschrubbt werden. Das Frachtdeck wird mit Reisigbesen bearbeitet. Die Matrosen kehren Millionen von Maiskörnern zu kleinen Häuflein und schippen sie in den See. Dann wird in der Nähe des Vordecks ein dicker Schlauch an einem Rohrende befestigt. Der kräftige Wasserstrahl entfernt auch den letzten Dreck. Nasses Metall strahlt im grellen Sonnenlicht.

Erst jetzt ist zu erkennen, dass außer uns nur wenige Passagiere die erste Etappe nach Kasanga angehen wollen. Vereinzelt flanieren sie über die Decks oder stehen entspannt an der Reling. Die Liemba zeigt ihre andere Seite, wirkt unnatürlich leer. Die Schiffsbar, noch vor wenigen Minuten Zentrum von Jubel und Heiterkeit, ist umweht von Einsamkeit. Der leere Frachtraum reißt, einem zahnlosen Greis gleich, seinen tiefen Schlund auf, gierig nach neuer Befüllung.

Zwei Stunden dauert die Fahrt bis zum nächsten Halt. Auf See werden wir Sambia verlassen und in Tansania einreisen. Zwischendurch müssen die Uhren vorgestellt und Passformalitäten erledigt werden. Ein bürokratischer Akt, der Aufmerksamkeit verlangt. Für uns verwöhnte Schengen-Bürger mittlerweile ein lästiges Übel. Erstaunlich, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, unbehelligt durch Europa zu düsen. Eine Selbstverständlichkeit, die einen sich angesichts der offensichtlichen Vorteile heute wundern lässt, warum die alten Nationen so viele Jahrzehnte dafür streiten mussten.

»Keine Einreise ohne Ausreise.«

»Wie bitte?« Ich drehe mich um.

»Sind Sie offiziell ausgereist?«

»Was, wenn nicht?«, entgegne ich in einem Anflug von Übermut.

Vor mir steht ein untersetzter Beamter mit freundlichen Gesichtszügen. Er hat seine Zelte in einer Kabine der 1. Klasse aufgeschlagen. Ein Vertreter der tansanischen Administration, der mit der Aufgabe betraut ist, an Bord hoheitliche Rechte zu vollstrecken. »Wenn Sie nicht ordnungsgemäß ausgereist sind, müssten Sie in Kasanga von Bord gehen und zurück auf die sambische Seite«, erläutert er in ernstem Ton. Kein Stempel im Pass wäre eine fatale Unterlassung der Vorschriften. Ich seufze tief und kratze mich am Kopf. Seine Mundwinkel versuchen ein Lächeln zu verbergen. Soweit ich es einschätzen kann, haben wir alles getan, um vorschriftsgemäß reisen zu dürfen, ob ein oder aus. »Dann folgen Sie mir doch bitte.« Täusche ich mich oder hat er mir gerade fröhlich zugezwinkert?

Rolf steht bereits vor dem Immigration Office und fächelt sich mit dem Pass Luft zu. Mein Beamter drängelt in die enge Kabine, vorbei an einem weiteren Offiziellen. Er schiebt sich auf einen kleinen Stuhl, rückt an den Tisch heran und beginnt, umgeben von Formularstapeln, mit dem Vollzug. Zwischendurch wirft er einen Blick durch die Kabinentür, überlegt und zeigt auf das ferne Ufer. »Kalambo River.« Die Flussmündung, vom Schiff aus kaum zu erkennen, bildet die natürliche Grenze zwischen Sambia und Tansania.

»Haben Sie den Wasserfall gesehen?« Wir nicken. Ja, haben wir. Wenige Kilometer von der Flussmündung landeinwärts stürzen die Kalambo Falls 235 m in die Tiefe. Genau genommen keine Fälle, sondern ein einziger, der zweithöchste Afrikas. Ohne Übertreibung kann die Anreise als beschwerlich bezeichnet werden. Da sich der Wasserfall auf sambischem Staatsgebiet befindet, sollte die Tour der Einfachheit halber dort begonnen werden. Zwei Routen bieten sich an. Von Mpulungu aus gilt es mit einem Bötchen die Flussmündung zu erreichen, um danach einen zweistündigen, schweißtreibenden Fußmarsch anzutreten.

Ebenfalls von Mpulungu aus, mit entsprechender Ausrüstung jedoch unbestreitbar bequemer, startet die Alternativroute. Ein Landweg, den wir vor ein paar Tagen gewählt haben. Nach etwa der Hälfte der insgesamt rund 80 km langen Strecke, gleich hinter dem kleinen Nest Mbala, mündet die elegante Teerstraße in eine üble Sandpiste. Schon auf den ersten Metern fühlten wir uns wie auf einem Truppenübungsplatz, der üblicherweise nur von Panzern befahren wird. Eine Herausforderung für Mensch und Material, beide sollten unbedingt geländetauglich sein. Ein Hinweis, den wir offen gestanden ignoriert hatten, und Edwin, einen charmanten lokalen Taxifahrer mit betagter Limousine, aus dem Stand engagierten, um den schönen Ausflug mit uns zu unternehmen.

Auf und nieder, nimmer wieder. Ein Höllenritt. Kurz vor dem Wasserfall wären wir um ein Haar in einer steilen Neigung stecken geblieben. Unser Gefährt ächzte unter der tödlichen Belastung und konnte trotz beherzter Anstrengungen des Fahrers nur schwer befreit werden. Edwin blieb äußerlich gelassen, seine für einen kurzen Moment freie Hand prüfte dennoch unauffällig die Wasservorräte. Und während wir mitten im Überlebenskampf steckten, surrte ein schnittiger Geländewagen mir nichts, dir nichts an uns vorbei. Allrad, ein Segen für den Nutzer. Der Leopard überrundete unseren Go-Kart aufreizend leichtfüßig, um gleich darauf wieder im Busch zu verschwinden. Natürlich nicht, ohne eine Wolke aus Staub und roter Erde zu hinterlassen.

Kurz darauf war klar, dass wir uns verfahren hatten. Verschämt prüfte auch ich nun die Wasservorräte, um nebenbei festzustellen, dass es keinen Handy-Empfang gab. »Wenn man den Weg verliert, lernt man ihn kennen«, heißt es in Afrika. Edwin muss das genauso gesehen haben, er blieb weiter völlig entspannt, pufferte eine Zigarette und lenkte das Gefährt betont lässig mit einer Hand. Mit mehr Glück als Verstand erreichten wir unser Ausflugsziel und besichtigten den Wasserfall auf einer hastigen Wanderung zu den verschiedenen Aussichtspunkten. Wer mag, kann sich am Ziel der Tour in einem Becken erfrischen, das sich unmittelbar am Wassersturz aufstaut. Kein Geländer trennt den Badenden vom Abgrund. Dennoch ein beliebter Treffpunkt für Einheimische diesseits und jenseits der Grenze. Die einen planschen, andere waschen ihre Wäsche.

Der Beamte wirft einen letzten Blick in unsere Pässe. Die Ausreise ist ordentlich dokumentiert. Der Stempel schnappt. Wir dürfen einreisen. Zeitgleich erscheint an der Kabinentür ein unscheinbarer, älterer Mann. »I am Mr. Masimba«, sagt der verschollen geglaubte Schlüsselmann, Kabinenchef, Vertrauensoffizier. Im Ort sei er gewesen, um Einkäufe zu erledigen, lässt er den Stempelbeamten übersetzen. Wir erhalten unseren Kabinenschlüssel. Das Schloss gibt nach, Sesam öffne dich.

Doppelstockbett. Waschbecken, Schrank und Tisch. Davor ein Stuhl. Dazu ein Ventilator und vier Fenster. Die etwa fünf Quadratmeter sind schnell überblickt. Schlichte Funktionalität mit dem Charme einer Jugendherberge vor dreißig Jahren. Wir klappen die Fenster auf, sorgen für Durchzug und testen kurz die Betten, um anschließend richtig einzuziehen. Die Habseligkeiten werden überall in der Kabine verteilt. Nach wenigen Minuten gleicht die winzige Herberge einem Wühltisch beim Sommerschlussverkauf.

Kaffee wäre jetzt schön. Die Steckdose funktioniert, der Tauchsieder heizt. Das braune Pulver schäumt im brodelnden Wasser. Ein behaglicher Duft von Luxus, den ich Rolf verdanke. »Ich hab dir da was mitgebracht«, so der Allerbeste bei unserer Ankunft in Dar es Salaam. Den kleinen Miniheizer und ein Päckchen Kaffee. Genüsslich ziehe ich an einer Zigarette. Wie lange fahren wir? Nur zwei Tage? Schade, ich könnte ewig bleiben. Heimat Liemba.

Wir machen Halt im Hafen von Kasanga, am Fuße eines kleinen Hügels, dem Adadoberg, an einer Landzunge unweit des Dorfes, das sich weitläufig entlang einer malerischen Küste erstreckt. Blickfang ist eine breite Piste, die zu vereinzelten Steinhäusern und Holzhütten hinaufführt und dem kompletten An- und Abreiseverkehr dient. Warentransporte erfolgen ausschließlich über diesen Weg. Unseren Liegeplatz einen Hafen zu nennen, fällt schwer. Ja, es gibt eine Art Kai, und ja, etwa hundert Meter vom Schiff entfernt befinden sich sogar echte Lagerhallen. Und es trifft ebenfalls zu, dass tonnenweise Säcke auf ihren Weitertransport warten. Dennoch ist der vermeintliche Hafen nicht mehr als ein sperriger Betonklotz, der aussieht, als sei er versehentlich am Ufer des Tanganjikasees abgekippt und danach vergessen worden. Lastkräne und Container, die untrüglichen Insignien industrialisierter Nationen, sucht man vergebens.

Eine Schar junger Männer, zum Großteil mit gelben Arbeitsanzügen bekleidet, trifft ein und beginnt mit der Tagesaufgabe. Geschäftig schleppen sie die Fracht Sack für Sack in Reichweite des Schiffskrans. Einen Meter von der Liemba entfernt sind auf dem Boden grobmaschige Netze ausgebreitet. Die gelben Arbeiter werfen im Sekundentakt ihre Last darauf. Immer zwanzig Säcke, dann werden die Netzenden an einen eisernen Haken gehängt. Der Schiffskran surrt. Die Seile spannen sich, das schwere Bündel schwebt in Richtung Frachtdeck, um dort von anderen Männern entladen zu werden. Während unten im Halbdunkel des Frachtraums, tief im Rachen des Schiffs, die Säcke ordnungsgemäß verstaut werden, ist an Land schon das nächste Netz bereit zur Verladung.

Drum herum lungert jede Menge Volk, dicke Frauen und drahtige Männer. Einige beaufsichtigen ihre Waren oder beschriften Säcke mit Namen und Bestimmungsorten. Andere versuchen ein Nickerchen auf dem Frachtgut oder stehen in Gruppen zwischen den übermannshohen Sackreihen zusammen. Wieder andere reden auf Mande Mangabi Mwambila ein. Der Erste Offizier der Liemba beaufsichtigt den Verladeprozess. »Überwiegend Trockenfisch. Dazu Mais und Zement. Vier bis fünf Stunden wird die Verladung ganz sicher dauern«, schätzt er, wirft einen prüfenden Blick auf seine gelben Jungs und nickt zufrieden. Ununterbrochen versinkt Fracht im Bauch des Schiffs.

Am Rande des Geschehens tummeln sich übermütige Kinder. Den kleinen Quälgeistern wird der Spielplatz mit Zuschauertribüne nicht oft geboten. Laut johlend jagen sie über die Hafenanlage und hangeln an Tauen, die die Liemba mit dem Land verbinden. Anfangs folgen sie noch schüchtern den Warnungen der Erwachsenen. Nicht unter den Lastkran! Wehe, ihr stört das Verladen! Nicht auf das Schiff! Doch nach und nach gibt es kein Halten mehr. Die Mutigen entern allen Ermahnungen zum Trotz das Schiff, rennen kreischend über die Decks und stürzen sich kopfüber in den See. Unablässig wird um Aufmerksamkeit gerangelt. Hilfsweise auch ohne Badehose.

Ich entdecke Rolf, der auf dem Hafenvorplatz steht und mich zu sich winkt. Gemeinsam stiefeln wir den Hang hinauf, um ein Erbstück deutscher Kolonialträume zu besichtigen. Am Ende der Landzunge kämpfen die Ruinen der ehemaligen Militärstation und des Bezirksamtes Bismarckburg auf erhabener Position gegen Verfall, Bäume und Gestrüpp. Die 1888 von Ludwig Wolf gegründete Forschungsstation wurde später zum Sitz der Verwaltung des gleichnamigen Militärbezirks ausgebaut, dem zweitgrößten in Deutsch-Ostafrika. Hier residierten Beamte und Mitglieder der deutschen Schutztruppe. Im Ersten Weltkrieg galt sie aufgrund ihrer strategischen Lage als einer der wichtigen Stützpunkte der Westtruppen unter Generalmajor Kurt Wahle. Dieser hatte 1910 den Armeedienst quittiert. Als er im Rahmen einer privaten Reise zu Kriegsbeginn in Deutsch-Ostafrika eintraf, unterstellte er sich freiwillig einem Rangniederen, dem Kommandeur der Schutztruppe Oberstleutnant Paul von Lettow-Vorbeck, von dem ich noch berichten werde.

Die Befestigung soll aus damaliger Sicht riesig gewesen sein. Der vorgelagerte Wissmannhafen konnte von kleinen Dampfern wie auch der Liemba angefahren werden. Im Juni 1915 war Bismarckburg das Ziel ihrer ersten großen Fahrt. Damals hieß sie noch Goetzen, doch auch dazu später mehr.

Heute ist von der einstigen Boma nicht mehr viel zu erkennen. Auf dem Hang angekommen, stiefeln wir in flirrender Hitze über einen trostlosen Platz direkt auf die Burgruinen zu. Rechts von uns leblose Häuser, die perfekte Kulisse für Billy the Kid. Davor ein Lkw-Gerippe, das Rolfs Aufmerksamkeit magisch anzieht. MAN. Dahinter verrotten zwei Container in hohem Gras.

»Restricted Area«, murmelt einer, der in Schlabberhose und Flip-Flops herbeischlurft und sich als »Private« vorstellt. Was? »Army«, erklärt ein Zweiter, dessen unrasierter Habitus ebenso wenig auf Militär schließen lässt. Hinter ihnen, im Schatten großer Bäume an die Mauerreste gelehnt, sind Zelte zu erkennen. Wohl die Unterkünfte dieser verlotterten Jungs. Der Haupteingang des Stützpunkts liegt zehn Meter vor uns. Dahinter erahnen wir weitere Behausungen aus Zelttuch. Eine dürre Antenne stakt über allem in den Himmel. Was, wenn wir einfach weiterlaufen? Gibt es ein Minenfeld? Haben uns bereits Scharfschützen ins Visier genommen? Wir geben eine Weile unser Bestes. Reden, scherzen, gurren. Kein Durchkommen.

Dann eben kein Sightseeing. Stattdessen ein kühles Bad auf der anderen Seite der Landzunge. Hier öffnet sich ein echtes Idyll. So als wolle er ein Weltmeer sein, schwappt der Tanganjikasee ansehnliche Wellen ans Ufer, dunkelblau, mit weißen Schaumkronen bis zum Horizont. Wir sind allein. Raus aus den Klamotten und rein in den See. Die Wellen rauschen, waschen den Staub der vergangenen Tage von der Seele. Beim Abtrocknen ist der Strand noch immer menschenleer. Seltsam, normalerweise bleibt ein Reisender in dieser Region keine Sekunde allein. Oft ist es schwer, sich unbeobachtet im öffentlichen Raum zu bewegen. Die Nachricht von der Ankunft eines Fremden verbreitet sich meist in Windeseile, Neugier treibt unweigerlich Jung und Alt herbei. Erst ein verwittertes Schild, das wir auf dem Rückweg entdecken, gibt eine schlüssige Antwort. »Restricted Area!« Wir haben im militärischen Sperrbezirk gebadet.

Das schlechte Gewissen hält sich in Grenzen, wir haben Durst. Rolf will eh nicht sofort zurück zum Schiff, wir schauen uns um. Oberhalb des Hafengeländes entdecken wir windschiefe Hütten, bei denen sich einiges Volk zusammengefunden hat, um die Ankunft der Liemba gebührend zu betrinken.

»No cold«, informiert die geschäftige Frau hinter einem Holzverschlag und präsentiert ihr Angebot. Kein Kühlschrank und warme Getränke, die auf wackligen Holzbrettern an den Wänden aufgereiht sind. Rolf interessiert sich für die Softgetränke. »No Cola.« Dann halt Bier, warmes Bier. Bekanntlich ist Durst schlimmer als Heimweh. Wir ordern zwei Wärmflaschen Kilimandscharo Premium Lager und warten vor der Bretterbude. Die Ladenbesitzerin zählt das Geld und verlangt »Deposit«. Pfand? Schon in Mpulungu hatten wir leere Flaschen zurückgeben müssen, die Verkäufer waren ganz wild darauf. Ökologischer Fortschritt in Afrika? Ökologie statt Ökonomie? Keine Wechselstuben, dafür ein funktionierender Sekundärrohstoffkreislauf im Buschland. Kein Strom, aber Mehrweg. Ade du schöner Schlendrian, ade geliebte afrikanische Freiheit.

Wir hinterlegen den geforderten Betrag und öffnen die Flaschen. Sofort schießt warmer Schaum heraus. Als sich die Situation beruhigt hat, ist Rolfs Flasche nur noch halb voll. Wir hocken uns in den Schatten und nuckeln verdrossen am Hopfen, die Hände vom Bier verklebt. Missmutig machen wir es den Einheimischen nach. Trinken und gucken. Kein Lüftchen weht. Der See breitet sich vor uns aus, auf dieser Seite der Landzunge ohne jede Welle, platt wie eine Flunder. Auf die erste folgt eine zweite Flasche. Der Bauch gluckert. Die trockene Kehle verlangt Nachschub. Trinken und gucken. Auf das Treiben um die Liemba unten im Hafen. Auf Arbeiter und Säcke. Mit jedem Schluck mehr Säcke, wie es scheint. Noch drei Stunden bis zur Abfahrt. Wohin mit all der Zeit? Gegenüber der Bucht ragt ein Kirchturm über das tropische Grün. Dort liegt die Antwort. Im Dorf Kasanga, etwa einen Kilometer vom Hafen entfernt, zwischen Palmenhainen, Feldern und einem munter plätschernden Flüsschen.

Wir folgen dem Schotterweg, später einer Abkürzung querfeldein. Rolf ist die Vorhut, leicht betrunken stolpere ich hinterdrein. Das ist doch nicht Afrika, denke ich irritiert. In der Ferne schimmern sumpfige Wiesen, über die eine Herde Rinder watet.

»Büffel«, kichere ich aufgekratzt. »Und Reisfelder.«

»Wohl eher Schilf«, befindet Rolf besorgt.

»Vietnam.«

»Was?«

»Vietnam«, wiederhole ich und gehe in Deckung.

Neben mir hockt Captain Willard und bringt sein Gewehr in Stellung. Das Patrouillenboot Erebus haben wir im nahen Delta versteckt. Black Hawks dröhnen am Himmel. Jeden Moment können wir auf Marlon Brando stoßen. Die vorbeilaufenden Menschen scheint das nicht zu stören. Dass sie schwarze Gesichter haben, ist zwar irgendwie komisch, kann im Moment aber nicht hinterfragt werden.

»Komm jetzt.« Colonel Rolf E. Kurtz versucht mich in die Wirklichkeit zurückzuholen.

»Aber da vorn, die Do-Lung-Brücke …«

»Hör auf zu spinnen. Wir sind gleich im Dorf.«

Das Zentrum der Ortschaft, eine Ansammlung strohgedeckter Steinhütten, befindet sich unter eindrucksvollen Mangobäumen entlang der sandigen Hauptstraße. Wir überqueren ein zugewachsenes Flussbett. Die Brücke wirkt wie der Haupteingang des Dorfes. Kinder bleiben stehen, bestaunen den ungewohnten Besuch und winken. Ein alter Mann humpelt tief nach vorn gebeugt an uns vorbei. Die Sonne hat ihr Nachmittagsaquarell begonnen, tüncht rote Erde röter und Bäume noch grüner. Nach und nach schärft sie die Kontraste der vielen Farbtupfer. Gelb, orange, blau, grün. Ein breites Sortiment bunt ineinandergestapelter Plastikeimer türmt sich vor einem der ordentlich durchnummerierten Häuser. Tücher, Kleider und Hemden schaukeln selbstvergessen an Wäscheleinen.

Wir kaufen etwas gegen den Durst, diesmal warme Pepsi, und setzen uns auf einen umgekippten Baumstamm. In Sichtweite hängt ein Schild. »Sumbawanga«, lässt die Aufschrift wissen. Nicht das Ende der Welt, nur eine Bushaltestelle.

»Irgendwo muss doch die Kirche sein.«

»Wie spät ist es eigentlich?«

»Keine Ahnung.«

»Was machen wir, wenn wir zurückkommen und die Liemba abgelegt hat?«

»Früher als geplant?«

»Ja, mit unseren Pässen.«

»Dem ganzen Geld.«

»Den Handys.«

Unruhig rutsche ich hin und her. Rolf hingegen blättert sich seelenruhig durch den finanziellen Handbestand. 10 000 tansanische Schilling. Das reicht, wenn überhaupt, gerade mal für den Bus nach Sumbawanga. Danach müssten wir einen Job finden oder uns offenbaren. Zwei bankrotte Marsmenschen auf einem fremden Stern. Schweigend sitzen wir die Unsicherheit aus.

Niemand im Dorf interessiert sich für uns. Keiner spricht mit uns oder will etwas verkaufen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht ein stattlicher Billardtisch. Mitten im Dorf aufgebaut, drum herum spielen die erwachsenen Männer des Ortes. Ein selbst geschnitzter Stock wandert von Hand zu Hand. Kugeln jagen über den Tisch. Teenager balgen um die beste Aussicht. Manche wollen mitspielen, andere stibitzen Kugeln. Ein plumper Dieb wird gefasst, alles lacht. Er muss das Gut herausgeben und darf weiter zugucken.

»Haben die nichts Sinnvolles zu tun?«

»Was machst du denn so an einem Sonnabendnachmittag?«

»Fernsehen.«

Unter dem Billardtisch sitzen derweil die ganz Kleinen und buddeln friedlich im Sand. Alte hocken vor den Häusern und palavern. Die Früchte eines Wurstbaumes baumeln lässig im Geäst. Das Busschild quietscht im Wind. Ein dickes Schwein wackelt grunzend vorbei.