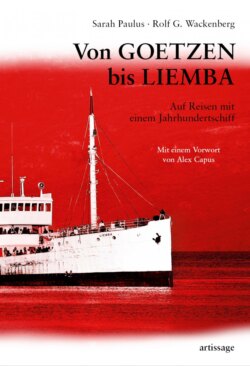

Читать книгу Von GOETZEN bis LIEMBA - Sarah Paulus - Страница 6

ОглавлениеVorwort

Ich hatte eine Zweierkabine erster Klasse auf dem Schiff gebucht. Als ich sie aufsuchte, war die Tür von innen verriegelt. Und als ich klopfte, öffnete ein Soldat in der Uniform der tansanischen Armee. Er trug eine Kalaschnikow an der rechten Schulter. Er lächelte nicht.

Weil man mit bewaffneten Soldaten nicht streiten soll, bat ich den Kapitän um Hilfe, der gleich nebenan eine freie Kabine für mich fand. Darin befand sich ein doppelstöckiges Kajütenbett, ein Waschbecken ohne Wasserhahn. Es war heiß. Nackte Wände aus lindgrün bemalten Stahlplatten, an denen die Luftfeuchtigkeit in feinen Rinnsalen zu Boden floss. Eine nackte Glühbirne an der Decke. Solange sie brannte, versteckten sich die Kakerlaken. War das Licht aus, wuselten sie einem über den Leib. Und übers Gesicht.

Ich beschloss, die Nacht auf dem Achterdeck zu verbringen. Es war windstill, der Mond noch nicht aufgegangen. Spiegelglatt zog sich der See bis zum kongolesischen Ufer hin, die Hügel standen schwarz vor dem Abendhimmel. Da und dort das Licht von Fischerbooten, in denen einsame Männer mit Stablampen Fische in die Netze lockten.

Auf dem Achterdeck hatte sich eine deutsche Reisegruppe niedergelassen. Freundliche und höfliche Menschen. Ich holte eine Runde Kilimandscharo-Bier. Einige Reisende äußerten verschämten Stolz auf das ehemals deutsche Schiff, auch unausgesprochene Nostalgie war spürbar. Einer sagte, es könne doch nicht alles nur schlecht gewesen sein damals. Doch, entgegnete ich. Franzosen, Deutsche, Briten, Belgier, Niederländer, Portugiesen, Spanier, Italiener – alle Kolonialisten waren die gleichen Schlächter.

Das verdarb ein wenig die Stimmung. Der Mond ging auf, ich holte noch eine Runde Kilimandscharo. Und dann noch eine. Die Nacht verging. Im Morgengrauen drosselte der Steuermann die Motoren, vom Ufer her näherte sich eine Dhau. Ein paar Männer kletterten zur Ladeluke hoch und stemmten mannshohe Jutesäcke an Bord, die gefüllt waren mit kleinen getrockneten Fischen. Im Gegenzug nahmen sie kistenweise Cola, Fanta und Sprite entgegen. Als sie fertig waren, sprang ich kurz entschlossen zu ihnen hinunter und fuhr mit der Dhau ans Ufer.

Die Liemba ist heute ein ganz und gar afrikanisches Schiff. Der Kapitän und die Besatzung wissen wohl, dass sie vor hundert Jahren in Deutschland erbaut wurde, aber es interessiert sie nicht. Die Menschen haben hier andere Probleme. Krieg. Hunger. Epidemien. Völkermord. Aids. Piraten. Und das Wetter kann jederzeit umschlagen. Auf dem Tanganjikasee kann es sehr rasch sehr ungemütlich werden.

Die Gegenwart ist hier anstrengend genug, niemand hat Zeit für Historie.

Ich war im Oktober 2006 nach Tansania gereist, um einen Roman über dieses Schiff zu schreiben. Wer aber etwas über dessen Vergangenheit erfahren will, wird am Tanganjikasee nicht fündig. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Erinnerung an den Kolonialismus fast ausschließlich von den ehemaligen Kolonisatoren verwaltet wird. Wer sich für die Goetzen interessiert, besucht am besten das Militärarchiv in Freiburg im Breisgau, das Kolonialarchiv in Berlin, das belgische Staatsarchiv in Brüssel oder die British Library in London. Oder er besucht online das Koloniale Bildarchiv der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main.

Und es gibt, immerhin, im tansanischen Nationalarchiv in Dar es Salaam ein paar deutsche Aktenstöße, die eine abenteuerliche Vergangenheit hinter sich haben.

Zu der Zeit, da die Goetzen in Kigoma zusammengebaut wurde, wütete in Europa der Erste Weltkrieg. Am Tanganjikasee war davon vorerst nicht viel zu spüren, aber der deutsche Gouverneur und die koloniale Schutztruppe schauten vier Jahre lang sorgenvoll hinüber ans westliche Ufer, wo Belgier und Briten ihre dampfbetriebenen Boote in Stellung brachten. Recht schnell ging alles zu Ende. Der Feind näherte sich nicht übers Wasser, sondern in einem langen Fußmarsch um den See herum und befand sich schon bald im Anmarsch auf Kigoma, die deutsche Hauptstadt am Tanganjikasee.

In höchster Not packten die deutschen Kolonisten ihr mobiles Hab und Gut zusammen und flohen mit der Eisenbahn ostwärts an den Indischen Ozean. Als Letzte blieben die Militärs zurück, um alles Kriegswichtige in letzter Sekunde zu zerstören. Sie versenkten die Goetzen und sprengten den Stromgenerator sowie die Poststation. Dann waren da noch die Verwaltungsakten – Unterlagen von Polizei, Zoll, Militär. Die durften nicht dem Feind in die Hände fallen, denn der Amtsschimmel ist schon immer eine mächtige Waffe gewesen, in Zeiten des Kriegs wie in Zeiten des Friedens. Der Oberkommandierende ließ alle Akten zu einem Haufen zusammentragen und wollte sie schon in Brand stecken, als ihn doch Skrupel befielen. Was wäre, wenn das Kriegsglück sich wenden würde und man nach Kigoma zurückkehrte? Wie sollte die Verwaltung arbeiten, nachdem sie ihre eigenen Akten vernichtet hatte? Da hatte der Kommandant die rettende Idee. Er ließ sämtliche Akten in leer geschossene Kanonenhülsen stopfen und diese an markanten Punkten in der Landschaft vergraben – bei diesem oder jenem Affenbrotbaum, unter dieser oder jener Felsnase. Dann stieg er mit den letzten Soldaten in den letzten Zug und machte, dass er ostwärts davonkam, bevor der allerletzte Mann die Bahntrasse in die Luft jagte.

Als nun die britischen Kolonialbeamten in Kigoma die Verwaltung übernahmen, fehlte es ihnen an allem. Sie wussten nicht, wie viele Untertanen sie überhaupt hatten, und schon gar nicht, wer wann rentenberechtigt war, und sie hatten keine Ahnung, wo die Wasserleitungen im Boden verliefen und wie viel Zoll man üblicherweise auf ein Bushel Baumwolle erhebt. Und weil Verwaltungsleute ohne Akten nicht arbeiten können, fragte nach dem Friedensschluss von Versailles der britische Sieger beim deutschen Verlierer demütig an, ob sich nicht ein ehemaliger deutscher Kolonialbeamter herbeilassen würde, unter britischer Übernahme sämtlicher Reisekosten nach Kigoma zu fahren und anzugeben, unter welchem Affenbrotbaum die Messinghülsen mit den Akten vergraben waren.

Das geschah dann wohl, woraufhin die britischen Beamten mit den deutschen Akten eine Weile ihrer Ämter walteten. Und als auch die britische Herrschaft am Tanganjikasee zu Ende ging, wurden die Akten, mittlerweile veraltet und nutzlos, ins Staatsarchiv nach Dar es Salaam gebracht.

Dort liegen sie nun, übrigens sehr hübsch geordnet und klassifiziert. Eine Abschlussklasse der deutschen Archivschule Marburg hat es sich vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, Ordnung in die Papierstöße zu bringen. Wer sich für die Goetzen interessiert und diese Bestände durchgeht, wird reich belohnt. Man findet Angaben zum Wiederaufbau des Schiffes und sogar einen handschriftlichen Brief des Chefmonteurs Anton Rüter aus Papenburg. Er hatte eine schöne, fein ziselierte Handschrift, und er schrieb, weil Krieg herrschte und wohl die Tinte ausgegangen war, mit lila Farbstift. Dann liegt da auch ein militärischer Einsatzbefehl, der mit dem Namen »Göring« unterzeichnet ist, und man denkt sich: Was jetzt – Hermann? War der auch da? Weitere Abklärungen ergeben dann, dass das Papier nicht vom nachmaligen Fliegergeneral stammt, sondern nur von dessen Bruder. Aber immerhin.

Das anrührendste von allen Zeitzeugnissen aber habe ich im belgischen Staatsarchiv in Brüssel gefunden. Es datiert vom 9. Juni 1915 und ist der Rapport des belgischen Sergeanten Stéphane Dequanter, der am kongolesischen Ufer des Tanganjikasees Wache schob und ostwärts in Richtung Deutsch-Ostafrika übers Wasser schaute. Da tauchte aus dem Nebel auf dem Binnensee leise und ungeheuer groß ein gewaltiges deutsches Schiff auf, das unglaublicherweise ganz die Form eines Hochseedampfers hatte. Zum Greifen nah zog es am Ufer vorbei. Der Soldat zückte sein Notizheft und erstellte in aller Eile eine Bleistiftskizze – es war, auch hundert Jahre später noch zweifelsfrei erkennbar, die Goetzen, die in jener Nacht zum ersten Mal auf großer Fahrt am belgischen Ufer war.

Alex Capus

Mai 2013