Читать книгу Von GOETZEN bis LIEMBA - Sarah Paulus - Страница 9

ОглавлениеKapitel 2 | MPULUNGU

Wo ist Mr. Masimba?

»Gepäckkontrolle, Passkontrolle, Hafengebühr.«

»Good morning, Sir«, grüße ich dickköpfig, in der Hoffnung auf eine freundliche Erwiderung.

»Gepäckkontrolle, Passkontrolle, Hafengebühr.« Keinerlei Regung beim Diktator.

»Ich würde Sie gern …«

»Schreib ihm doch später mal eine Postkarte«, mischt sich Rolf ein.

»Gut, wohin zuerst?«

Zur Gepäckkontrolle. Der kleine Raum ist in der Baracke gleich rechts neben dem Hafeneingangstor zu finden. Die üblich kahlen Wände. Ein Tisch in der Mitte. Zwei Uniformierte dahinter. Er begrüßt uns. Sie steht breitbeinig da, die Arme auf dem Rücken verschränkt. Wir wuchten schwungvoll Hab und Gut auf die Tischplatte und beginnen mit der Präsentation unserer Rucksäcke. Ich ziehe den ersten Reißverschluss auf und hole zerknitterten Inhalt heraus. Hosen, Hemden, Pässe. Keine Reaktion. Schuhe, Zahnpasta, Landkarte. Nichts. Also weiter mit Klappmesser, Kompass und Reisemedizin. »Stopp!«

Die Kontrolleurin beugt sich vor und bedeutet mir, das vollgestopfte Täschchen zu öffnen. Pillen, Tropfen und Salben. Unser Medikamentensortiment sorgt für lebhaftes Interesse, alles wird ausführlich begutachtet. Warum nur? Die Inspektorin beginnt den Text auf einer Verpackung zu studieren. Sucht sie etwas Bestimmtes? Ein blödes Gefühl. Um sie zu ermüden, erkläre ich wortreich die Anwendung von Aspirin, Lariam, Loperamid & Co., bis die erhofften Nebenwirkungen einsetzen. Die junge Frau gähnt herzhaft. Einpacken.

Weiter zur Passkontrolle, die in zwei Etappen aufgeteilt ist. Der Diktator schickt uns in ein niedriges Haus, wenige Schritte von seinem Sonnenschirm entfernt. Hier warten vier Bedienstete und ein dickes Buch mit vielen Spalten, das aufgeschlagen auf einem hölzernen Tresen liegt. Eintragen bitte. Namen, Adressen, Passnummern. Woher wir kommen, wohin wir gehen. Es ist immer das Gleiche, überall in dieser Region. Ob in Behörden, Museen oder Hotels, ausnahmslos wird Schreibarbeit eingefordert. Eine unvermeidbare Prozedur, deren Ergebnis wahrscheinlich keinen wirklich interessiert und wohl von niemandem ernsthaft kontrolliert wird. Vielleicht ja erst im nächsten Jahrtausend, wenn Archäologen die Relikte afrikanischer Hochkultur ausgraben? Bücher und Listen mit tausenden handgeschriebenen Datensätzen. Guck mal, Sarah und Rolf waren hier. Die aus Detmold? Nein, aus Berlin. Ein Traum für jeden Wissenschaftler.

Nach der umfänglichen Auflistung unserer Daten geht es weiter zur zweiten Etappe. Wir werden gebeten, links neben dem Tresen eine unscheinbare Tür zu passieren und uns sofort ein weiteres Mal links zu halten. Leichter gesagt als getan. Die Tür lässt sich schwer öffnen, da direkt dahinter eine Gruppe Menschen steht. Ausreisewillige? In einem engen Flur ohne Tageslicht? Wir drehen uns fragend um. Alles in Ordnung. Anstellen, warten, die Augen auf Halbdunkel einstellen. Gerade als wir am Ende des kurzen Flurs eine weitere Tür erspähen, wird diese aufgerissen. Zwei junge Männer schieben sich an uns vorbei. Eine Frau betritt den Raum. Die Tür schließt sich kraftlos hinter ihr. Wir Schlange machen einen Schritt vorwärts. Warten. Das Prozedere wiederholt sich. Nach 15 Minuten sind wir an der Reihe und dürfen einen kleinen Raum betreten, in dem uns zwei Beamte empfangen und nach den Pässen fragen. Stempel hier, Stempel dort. Bitte zurück zum Tresen. Dort liegt ein weiteres Buch. Erneut werden Name, Adresse, Passnummer abgefragt. Der Sinn der wiederholten Schreiberei ist nicht erkennbar. Aber egal. Nun steht der Ausreise wohl nichts mehr im Wege.

»14 000 Kwacha«, verlangt der Beamte.

»Was?«

»Die Hafengebühr.«

Charity hatte uns vor einer Departure Fee gewarnt. Höchstens 8000 Kwacha für uns zwei. Beunruhigt durchwühlen wir den Geldbeutel und finden einen letzten Schein. 10 000 Kwacha.

»Ist es möglich …«

»M’am?«

»Ist es, ähm, dürfen wir ausnahmsweise in Dollar zahlen?«

Der junge Mann wirkt unglücklich, schaut fragend einen Kollegen an und holt Verstärkung. Fred Kapongo erscheint. »Bitte folgen Sie mir«, fordert er uns staatstragend auf. Rolf wirft sich stirnrunzelnd den großen Rucksack auf den Rücken. Im Gänsemarsch stiefeln wir quer über das Hafengelände. Die Ankunft der Liemba hat bereits viele Akteure angezogen. Hafenarbeiter transportieren Kisten, Händler bauen ihre Waren auf, Schaulustige spazieren ziellos herum. Die Sonne steht schon recht hoch am Himmel und lässt die Temperatur spürbar steigen. Wir kämpfen uns hinter Fred durch das Menschengetümmel. Niemand nimmt Notiz von uns.

Keine hundert Meter vom Liegeplatz der Liemba entfernt bittet uns Fred, eine Art Lagergebäude zu betreten. Es geht einige Treppen hinauf, einen schmalen Gang entlang, dann nach rechts. Et voilà, ein Büro. Platz nehmen, bitte. Fred schließt die Tür und lässt die Jalousien herunter. »It’s so hot«, begründet er und nimmt erwartungsvoll hinter seinem Schreibtisch Platz. Auf einem Stapel ungeordneter Dokumente kopulieren zwei Fliegen, ihre Artgenossen schwirren träge durch die klebrige Luft. Es war einmal in Sambia. Würden wir hier erschossen werden, es fiele niemandem auf. Wir schwitzen, atmen tief ein und schildern das Problem. Verständiges Nicken fredseitig. Und jetzt? »14 000 Kwacha durch 5000 gleich 2,8. Sagen wir drei Dollar?« Ich tippe aufgeregt auf den Taschenrechner ein und gucke Mr. Hafengebühr fragend an. Der guckt gutmütig zurück. »That’s okay. No problem. You’re welcome.« Drei Dollarnoten verschwinden in seinem Schreibtisch. Geschafft. Wir dürfen an Bord.

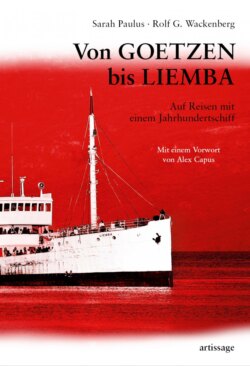

Nicht oft im Leben hat man die Chance, einer Legende zu begegnen und für kurze Zeit sogar Teil von ihr zu werden. Ich spreche von echten Legenden, nicht von solchen, die mit inflationären Botschaften geschmückt und von übereifrigen Marketingmanagern erfundene Klischees erfüllen. Legenden, die das Herz berühren. Die von Höhen und Tiefen, Freude und Schmerz berichten können. Die Geschichte geschrieben, Geschichten zu erzählen haben. Von Versenkung, Auferstehung und beinahe ewigem Leben. Legenden wie die Liemba, die mit dem Tanganjikasee, auf dem sie seit Jahrzehnten ihre Runden fährt, untrennbar verbunden ist. Für die wir aus dem fernen Deutschland hierher gereist sind.

Unerwartet groß ist das Schiff, mit weißem Anstrich und dicken Schornsteinen, die hoch über das Geschehen hinausragen. Gleich werden unsere Füße das Deck betreten. Wir haben seit Langem davon geträumt, Bücher verschlungen, im Internet recherchiert. Noch einmal müssen wir uns durch Menschengewühl kämpfen. Entlang an Maissäcken und Trockenfisch. Vorbei am markanten Hafenkran, der das Geschehen überblickt und sich in diesen Stunden mächtig ins Zeug legt, um die Liemba zu entladen, sie von den Waren zu befreien, die für Sambia bestimmt sind. Hin zu der schmalen Metallsteige, die für nur wenige Stunden das alte Schiff mit dem morschen Hafengelände verbindet. Nach dem Geländer greifen und Stufe für Stufe hinunter auf das Frachtdeck klettern. Für einen ersten Schritt auf den Planken, die uns in diesem Moment die Welt bedeuten.

Kurz halten wir inne, drehen uns im Kreis. Blicken zurück auf das gute alte Hafentor mit den angrenzenden Dienstgebäuden und ihren Beamten. Erspähen ein letztes Mal den Diktator, der uns, so will es jetzt scheinen, zuwinkt und eine gute Reise wünscht. Euphorie, Erleichterung und Neugier – wir haben es geschafft, gegen alle Widrigkeiten dieses Kontinents. Trotz Feuer und Cholera. Noch einmal wandert der Blick über das Gelände. Wir saugen bewusst alles um uns herum auf, süchtig nach Farben, Gerüchen und Geräuschen. Gierig nach jedem noch so kleinen Detail, um diesen Moment für immer in Erinnerung zu behalten. Rolf herzt mich mit einer spontanen Umarmung und lässt mir, ganz Gentleman der alten Schule, den Vortritt.

Auf dem Frachtdeck türmen sich Kokosnüsse, Mangos und Ananas. Drum herum eine Schar geschwätziger Händler, lautstark um Kundschaft buhlend, während über ihren Köpfen eine grüngelbe Bananenstaude zu schweben scheint. Darunter eine Frau, die den hippen Kopfschmuck elegant durch das Getümmel balanciert, die schmale Eisentreppe hinaufsteigt und auf dem Hafenvorplatz aus dem Blick verschwindet. Unsicher stakse ich die Stufen hinab. Die kleine Treppe, die auf das Schiff führt, ist der neuralgische Punkt des Geschehens, ein Flaschenhals in beide Richtungen. Steil und viel zu eng für den regen Durchgangsverkehr. Es herrscht ein permanentes Kommen und Gehen, neue Passagiere checken ein, ankommende aus. Emsig wird Krims und Krams hoch und runter bugsiert, Koffer, Pakete, Babys, Säcke, Früchte. Das Geschrei ist groß. Jeder Zweite stößt sich heftig am Geländer oder wird vom Hintermann unnachgiebig vorwärtsgeschoben. Eine Meute Halbwüchsiger spielt im Gedränge Verstecken.

Nicht im Himmel ist Jahrmarkt, sondern am Südufer des Tanganjikasees. Der ganze Ort ist aus dem Häuschen, wie immer, wenn die Liemba vorbeischaut. Ein betagtes, ehemals deutsches Schiff, auf dem es ziemlich irdisch zugeht. Über allem rackert angestrengt ächzend der Einarmige. Mit seiner sperrigen Fracht, die der Kran auf umliegende Boote und den Hafenvorplatz verteilt, hat er es gegenwärtig wohl am schwersten. Nichts darf herunterfallen, kein Seil reißen. Das würde die Liegezeit des Schiffs um Stunden verlängern.

»Karibu. Willkommen auf der Liemba.« Ein Spaßvogel wirft mir eine Ananas zu und offeriert routiniert sein Angebot. Drei zum Preis für zwei. Fünf für drei. Acht für vier. Netter Versuch. Jetzt allerdings steht mir der Sinn weder nach Einzel- noch Großhandel. Energisch steigen wir durch das Obstgelage, ein Ziel vor Augen. Wir müssen Kabine Nummer 10 finden. Dort logieren zwei Stewards, die Herren über Tickets und Reservierungslisten. Viel Papierkram und loses Blätterwerk, das von einem Stapel auf den anderen wandert. Unsere Personalien werden erfragt und zerknitterte Listen durchsucht.

Zeilen mit Namen, sehr vielen Namen, leider nicht unseren. Die Spannung steigt. Wie bei der Gepäckrückgabe am Flughafen, wenn die Koffer aller Mitreisenden ausgespuckt werden, nur nicht der eigene. Und der benötigte Rucksack erst dann das Laufband hinaufgetrödelt kommt, wenn der wirklich letzte Passagier die Halle verlassen hat. Ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen. Einer der Stewards schaut prüfend über den Brillenrand und startet einen neuen Suchlauf. Was, wenn die Buchung nicht geklappt hat? Seite um Seite wird umgeblättert. Das Rascheln des Papiers geht mir durch Mark und Bein. Ich ertappe mich dabei, mit zusammengekniffenen Augen die viel zu klein gekritzelten Zeichen entziffern zu wollen. Keine Chance, ich gebe mich geschlagen und hoffe weiter. Der Finger bleibt stehen. Hüsteln. Wie war noch gleich der Name? Ist das der hier? Mir wird ein niedliches Zettelchen entgegengestreckt, höchstens 2 × 3 cm groß. SAURAH. Das kann man wohl gelten lassen. Kabine Nummer 1, wie gewünscht. Durchatmen und Blutdrucksenken.

Auf der Rückseite des Zettels entdecke ich einen Hinweis: Mr. Masimba. Der Cabin Attendant muss eine wichtige Person sein, weil er, wie uns umständlich mitgeteilt wird, nicht nur für die Reinigung der Kabinen verantwortlich ist, sondern auch die Schlüssel verwaltet. »In einer Stunde etwa«, schätzen die Stewards. Und ja, das Gepäck könnten wir hierlassen, bis Mr. Masimba seine Arbeit getan hat.

»Sarah!« Überrascht schaue ich mich um. Jemand scheint mich zu kennen. Jemand, der jedoch im Gewimmel kaum auszumachen ist. »Hier«, tönt eine andere Stimme. Ich sehe Arme wild durch die Luft winken, bis sich langsam die dazugehörigen Körper aus der Menge lösen. Es sind Scott und Jane. Unsere erste Begegnung in der Nkupi Lodge vor vier Tagen verlief ähnlich schemenhaft. Bei Stromausfall stolperten zwei Kopflampen auf uns zu. Scott und Jane, zwei Amerikaner, auf der späten Suche nach einer Bleibe. Beide arbeiten in Sambia für Peace Corps. Ein paar Wochen haben sie sich freigenommen und touren mit Freunden aus der Heimat durch Afrika, erfuhren wir im flackernden Schein einiger Kerzen. Während wir eine Portion Nkupi Fisch, das Tagesgericht der Lodge, genossen, köchelten die Amerikaner Stunden in der dunklen Küche herum. Vollkornnudeln und eine Sauce aus frischen Tomaten, als gelte es, Amerikas fettiges Fastfood-Image selbst im letzten Winkel der Welt vergessen zu machen.

»Let’s have a Coke!« Dieses Mal ist Scott voll auf US-Linie. Denn natürlich fährt der rote Riese aus Atlanta auf der Liemba mit. Ob Fanta, Sprite oder Cola, der große Kühlschrank hinter der Bar ist prall gefüllt. Der zweite daneben wird gerade von Barmann Alex bestückt. Er räumt Getränkekästen mit tansanischen und kenianischen Bieren hin und her. Die wuchtigen Halbliterflaschen klirren. Biere, die Serengeti, Safari, Kilimandscharo oder Tusker heißen. »Its so nice to see you again«, findet Jane, während wir anstoßen. Das klingt nach Texas und Wildem Westen, wie lang gezogener Kaugummi. Awesome.

Reisebekanntschaften sind eine Sache für sich, besonders auf langen Reisen. Je weiter die Reiseorte von der Heimat entfernt sind, desto einfacher die Kontaktaufnahme, desto schneller das erste Gespräch. Als sei man inmitten der entlegenen Fremde süchtig nach Gleichgesinnten. Und erst die seltsame Freude, jemanden wiederzusehen, dem man vor wenigen Tagen oder Wochen auf solch oberflächliche Weise begegnet ist. Häufig werden spätestens zu diesem Zeitpunkt Adressen ausgetauscht, die daheim wiederum recht schnell in Vergessenheit geraten. Die meisten Reisebekanntschaften haben bei mir, da muss ich ehrlich sein, nur eine kurze Halbwertzeit. Was sollte man sich auch im heimischen Alltag erzählen? Im Mikrokosmos gemeinsamer Vergangenheit schwelgen? Häufig gibt es kaum Berührungspunkte darüber hinaus, vor allem dann nicht, wenn die Reisebekanntschaften in anderen Ecken der Welt leben, weit voneinander entfernt.

Mit Jane und Scott wird das ebenso sein. Sie sind nicht unseretwegen zum Hafen gekommen, sie wollen das verbeulte Schiff in echt sehen. Mehr nicht. Wir trinken entspannt Cola, sitzen gedankenversunken ein paar Minuten zusammen, alsbald verabschieden sie sich. Jane will nicht einmal Adressen tauschen, nur noch schnell ein Foto von uns schießen. »Warum?«, erkundigt sich Rolf und der Wunsch ist vergessen. Anstandslos. Beeindruckend.

Um uns herum wird noch immer klar Schiff gemacht. Der Kran surrt wie ein Bienchen und schwenkt seine Lasten umher. Seit drei Stunden liegt die Liemba im Hafen. Das scheint sie noch eine Weile tun zu wollen. 67 m lang und 10 m breit ist das Schiff. Ganz schön hoch noch dazu. Vier Etagen zählen wir und begeben uns auf einen Erkundungsrundgang.

Ganz oben auf dem Brückendeck thront das Steuerhaus nebst einigen angrenzenden Kabinen. Wohn- und Wirkungsbereich von Kapitän und Offizieren, die von hier aus den Frachtbereich überblicken und das Schiff auf Kurs halten. Wir spähen durch die Scheiben hinein. Niemand zu Hause, die Herrschaft ist ausgeflogen. Auf den Planken vor der Brücke sind weiße Plastikbänke festgeschraubt, zwei Rettungsboote direkt davor. Wer da wohl sitzen mag? Flankiert von Lüftungsschächten und dicken Rohren, die heiße Luft der tief im Schiffsinneren arbeitenden Maschinen ausatmen. Heckseitig Holztüren mit der Aufschrift VIP. Luxuskabinen für betuchte Passagiere. Momentan jedoch scheint das Angebot niemand nutzen zu wollen. Auch sonst treffen wir hier vorerst keine Menschenseele. Lediglich ein paar Wäschestücke hängen auf einer quer über das Deck gezogenen Leine und schaukeln träge im Wind.

Wir steigen eine Treppe tiefer zum Promenadendeck. Hier geht es weitaus betriebsamer zu. Alles ist in Bewegung. Kräftige Männer eilen von einem Ende zum anderen. Es wird geschleppt und gestapelt. Seife und Waschmittel. Palettenweise Eier. Säcke mit Kartoffeln und Reis. In der Kombüse werden Herde gewienert und Töpfe geschrubbt. Hinz und Kunz lungern lärmend im Bordrestaurant oder auf den Bänken am Heck. Es wird palavert und gelacht. Wir schlendern weiter zu den Kabinen der 1. Klasse, die sich in der Mitte des Decks befinden und nach wie vor nicht bezogen sind. Wir finden unsere Kabine. Nummer 1 ist noch immer verschlossen. Weit und breit keine Spur von Mr. Masimba.

Eine Treppe führt hinunter aufs Hauptdeck. Entlang schummriger Gänge befinden sich die Kabinen der 2. Klasse sowie die weit geöffnete Tür zum Maschinenraum. Gedämpft strömen Motorengeräusche und warme Luft auf uns ein. Wir folgen dem Gang bis zum Ende und finden eine weitere Kantine sowie einen großen offenen Raum mit Bullaugen und langen Bänken. Das Domizil für Passagiere der 3. Klasse. Auch hier hat noch niemand sein Lager aufgeschlagen. Bugseitig, am anderen Ende des Decks, liegt der offene, bis ins Unterdeck reichende Frachtbereich. Wir passieren die große Ladeluke und betreten einen weiteren Raum mit Holzbänken zwischen Rohren, die unter dicken Schichten Ölfarbe fast jede Kontur verloren haben. Von hier führt eine Treppe noch tiefer in den Rumpf, wir befinden uns im Unterdeck, einem freudlosen Verließ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Maschinenraum. Bald werden hier viele Menschen die Reisezeit verbringen.

Die Räume sind wie leergefegt. Unglaublich sauber, denke ich im fahlen Licht, wenn da nicht dieser Hauch von Trostlosigkeit zu spüren wäre, der das kahle und in die Jahre gekommene Interieur umweht. Ganz schön ramponiert ist es obendrein. Farbe könnte helfen, ein wenig Tischlerhandwerk vielleicht. Hier und da sind Planken durchgetreten oder gänzlich abhandengekommen. Auch die Außenwand des Schiffs hat schon einiges erlebt, ist an vielen Stellen mächtig verbeult und zerschrammt. Bedrückend, das Schiff so verlassen und lädiert kennenzulernen. Als hätte es sich auf seinem Altenteil eingerichtet und würde nie wieder in See stechen. »Kaum an Bord und schon meckern«, findet Rolf, der die geschundene Seele bereits mit Fingerspitzengefühl digitalisiert. Besser jetzt als nie. Später wird es überall rappelvoll sein.

»Kennst du mich noch?«, schreit jemand aus der Bar.

Nein, überlege ich, nicke aber trotzdem. Wir sind zurück auf dem Promenadendeck. Die Sonne blendet.

»Du hast bei mir Brot gekauft«, erklärt die junge Frau stolz.

Der Tresen ist von einer kaum überschaubaren Menschentraube umlagert. In der besten Kneipe der Welt läuft der Frühschoppen auf Hochtouren. Feuerwehrmann Alex muss jede Menge Durst löschen. Schneller, immer schneller entleeren sich Flaschen in trockene Kehlen. Fast Drink statt Last Call. Beim Näherkommen erkenne ich endlich die Frau. Es ist Susan, bei der wir in den letzten Tagen öfter eingekauft haben. Luftiges, geschmackloses Brot. Sie schwankt schon bedenklich und zieht mich zu ihren Freundinnen. Gemeinsam glücklich beschwipst, wollen sie mich umarmen. Erst gleichzeitig, dann nacheinander. Na, das kann ja heiter werden. Allein vom Dabeisein wird man betrunken.

Ein junger Mann kommt zu uns herüber. Eben noch turnte er an den Nachbartischen herum, nun torkelt George auf Rolfs Kamera zu. In diesem Zustand sollte er kein Boot dieser Welt betreten dürfen, Schiffsverbot wäre eine vernünftige Maßnahme. Doch das kümmert ihn wenig. Ob er etwas verkauft, wie Susan ihr Brot, oder sonst etwas Nützliches mit seinem Leben anfängt, kann ich ihm nicht entlocken. Der Trunkenbold hat nur eins im Sinn, er will unbedingt fotografiert werden. Rolf fügt sich dem Unvermeidbaren. George mit Grimasse. Klack. George von der Seite. Klack. Mit Muskeln. Klack. An der Reling. Klickediklack.

»Schick mir unbedingt die Bilder.«

»Wie denn?«, murrt Rolf, dem die Begegnung nicht geheuer ist.

»Kein Problem, ich wohne hier.«

»Auf dem Schiff?«

»In Mpulungu, stupid.«

»Dann schreib mir mal deine Adresse auf.«

George kramt ein Stück Papier hervor und kritzelt ungelenk drauflos. Das soll reichen? Klar doch.

Auf der Suche nach Ernüchterung treffen wir den Kapitän. Titus Benjamin Mnyanyi lehnt am Kantineneingang. Neben ihm steht Ronaldo, ein Mann mit Überbiss, der bis aufs Zahnfleisch lachen kann. »Lachen reinigt die Zähne«, lautet eine afrikanische Weisheit. Ich glaube, dass hier oft gelacht wird. Dieser Tage sei viel Fisch im See, erfahren wir von Titus. Tonnenweise Trockenfisch, der transportiert werden muss. »Lange Verladezeiten. Viel Verspätung«, seufzt er. Besser spät als nie.

Auf unserem Erkundungsgang haben wir die Liemba ein wenig kennengelernt. Wir sind für die Reise gewappnet, werden Menschen und Orte auf dem Schiff wiederfinden. Nur einen wohl nicht, der wie vom Erdboden verschluckt bleibt, den geheimnisvollen Mr. Masimba.