Читать книгу Игра как жизнь. Часть 3. Ярославль, 1948-1958 - Сергей Белкин - Страница 18

Ярославль

Жизнь в институте

ОглавлениеТо, что мы жили в главном здании Ярославского сельхозинститута, – действительно необычный факт для любой, даже экзотической, биографии. Дирекция, аудитории, лаборатории, кафедры и все прочее в этом здании продолжали свою работу, студенты приходили на занятия, работники – на работу, а мы – несколько семей – жили в отгороженном закутке. Здесь я снова прибегну к «Воспоминаниям» старшего брата, в которых это описано достаточно подробно и весьма точно. У меня тоже есть личные воспоминания об этом периоде, видимо, это мои самые первые впечатления из всего, что помню. Поделюсь ими, но сперва – цитаты из текста Павла. В нем много важных деталей и подробностей, о которых мог рассказать только он.

Ярославский сельскохозяйственный институт находился на улице Володарского, в доме №6 и занимал четырехэтажное здание из серого кирпича (сейчас там один из корпусов Политехнического института). Здание проектировалось с изрядным запасом прочности, как и все учебные заведения, которые в случае войны были или будут госпиталями. Точно такое же здание стоит на параллельной улице Мологской (теперь это улица Победы), в нем располагается средняя школа №44, в которой учились мы с братьями. Часть четвертого этажа в институте отгородили, там были устроены временные «квартиры» для преподавателей. Нас там проживало 3 или 4 семьи. Ближние к нам – Каретины, с их сыном Алешей, моложе меня на один год, я часто играл. Он довольно неплохо пел песню «Летят перелетные птицы», когда вечерами мы сидели во дворе, иногда с родителями. В другой семье тоже был мальчишка, но постарше, с ним играли реже, по моим понятиям он слишком зазнавался, а бывало, и доводил меня до слез (без рукоприкладства). Наша семья занимала две комнаты. Одна из них представляла собой маленькую аудиторию, которую полностью занимали четыре кровати по углам, стол в центре и этажерка у окна. Расстановка привычная для многих общежитий. Другая комната (кухня) являла собой часть коридора между двумя перегородками – глухой и с дверью. Окно спальни выходило в институтский двор, из коридора и кухни виднелись крыши города и моя школа. Туалет был общий в конце коридора. Унитаз с бачком надолго поразил мое воображение своим техническим совершенством. В Новоселках такого не было, а в Днепропетровске я его не запомнил.

Жизнь в институте имела множество удобств. Во дворе можно было наблюдать занятия, проводимые военной кафедрой. При особом везении студентам давали винтовки и пулемет (думаю, неисправные). В углу двора стояла давно разбитая легковая машина, однако на ней сохранились привлекательные для нас хромированные детали. Родители долго не могли выбросить их из дома. Двор окружали удобные для лазанья заборы, в некоторых местах были сарайчики с чердаками, куда мы легко пробирались. Особенно понравился чердачок над помещением с титаном, туда мы часто лазили с Вовкой Полетаевым, жившим в соседнем доме. В фасадной части двора были деревья, кусты и лужайки, на которых студенты иногда играли в волейбол. Однажды кто-то из них буквально оглушил меня мячом, которого я совершенно не заметил. Очнулся уже на руках одного из них. Убедившись, что я видимым образом не пострадал, студенты отпустили меня бегать дальше.

Самое интересное было в здании, по которому нам никто не мешал ходить. Большие стенды с муляжами домашних животных, снопы растений и прочие учебные пособия, размещенные в коридорах. Наконец, всегда можно было зайти к отцу в его кабинет заместителя директора института. В большинстве случаев он был занят, но ближе к вечеру иногда и мне уделял внимание. Почему-то не помню рядом Александра. Произвел впечатление «фокус», показанный мне папой в какой-то химической лаборатории. Назывался он «превращением воды в молоко». Действительно, папа слил две бесцветные жидкости из двух пробирок в одну, и получилась молочно-белая. Глядя на мое недоумение, сотрудники лаборатории весело смеялись, а я запомнил новое для себя слово «химия».

Иногда по вечерам папа брал меня с собой в аптеку. Там он регулярно покупал минеральную воду «Боржоми», прописанную ему врачами от язвенной болезни. Для меня такие прогулки были серьезным поощрением, особенно в хорошую погоду тихим зимним вечером по довольно ярко освещенному проспекту Шмидта. На тротуарах было много ледяных дорожек, по которым я с удовольствием катался. Убегал я от отца ненадолго, с ним было очень интересно, потому что он знал ответы почти на все интересующие меня вопросы.

Самым же интересным было посещения фотолаборатории. Отец увлекался фотографией еще с аспирантских времен. Своего фотоаппарата у него тогда еще не было, но он мог пользоваться институтским. Я его помню – большой тяжелый, кажется, немецкий «Exact», с хорошей светосилой 1:2. Папа печатал фотографии и объяснял мне то немногое, что стоило объяснять семилетнему ребенку. Иногда даже разрешал класть фотобумагу в проявитель или закрепитель, не забывая сообщать и другие названия – вираж и фиксаж. Кажется, первое из них в наше время забыто.

К этому времени я уже научился читать и писать. Считается, что я освоил чтение самостоятельно, постоянно спрашивая у родителей, где какая буква. Не уверен, что это было так, но занятий со мной явно не было. Во всяком случае, летом 1952 года я читал легко и даже выпросил у родителей деньги на покупку книжки в институтском ларьке. Называлась она «В старом городе Лахоре», читать ее было неинтересно, но уж очень хотелось что-то купить самому. До этого, годом раньше, я прочитал «Каштанку» А. П. Чехова и всю жизнь считал ее своей первой книжкой. Сохранилось и мое письмо отцу (неотправленное), который был тем летом в короткой командировке. Несмотря на ошибки можно понять, что Сережа тяжело заболел (название болезни искажено до неузнаваемости), и папа должен срочно приехать. (Фото сохранившегося письма приведено в главе «Детские болезни»: «Сереженька заболел апенгитам» – прим. С.Б.).

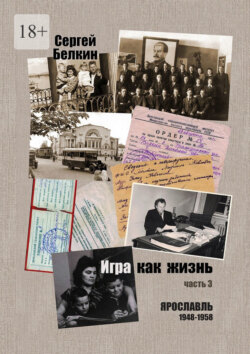

Прерву цитирование и приведу фотографии этого (1952) года. На одной из них (рис. 96) – Саша (слева), Павлик (справа) и Люда Христофорова, двоюродная сестра – посередине. На второй (рис. 97) – упоминаемая в воспоминаниях Павла няня – Галя Московцева. Продолжу цитирование.

Первые годы жизни Сергея у него была няня, она же домработница. В те годы довольно часто ими становились девушки из деревни, желающие переехать в город. Для крестьян это было не так просто, поскольку они не имели паспортов (окончательно их выдали всем только в 1979 году). Исключение составляли парни, отслужившие армию, или лица, отпущенные правлением колхоза. Для несовершеннолетних строгих правил не было, поэтому девицы, чаще 15-летние, отправлялись в город и жили в какой-либо семье на правах домработниц. После этого они получали паспорт по месту жительства в городе, устраивались на работу, иногда шли учиться и т. д. По такому же пути пошла и наша Галя Московцева, которая не только нянчила Сергея вплоть до поездки летом в Харьков, но и играла с нами. Запомнилась одна из ее частушек: «Девочка-бутончик пьет одеколончик». Вечерами мы бегали по институтским коридорам, когда они пустели. Приятным исключением были торжественные собрания, после которых выступала студенческая самодеятельность. Нелегко было выслушать отчетный или еще какой доклад директора, но приходилось терпеть, зато потом начинался концерт. Любимцем публики, в том числе и нас, был студент, хорошо читавший басни Сергея Михалкова.

Я, между прочим, этого студента, его выступления помню. Думаю, видел его в более поздние времена, когда мы уже жили на Гражданской, но продолжали бывать в институте на каких-то торжественных мероприятиях с концертом самодеятельности. Басню, которую читал студент, тоже помню: «Заяц во хмелю». В басне заяц, приглашенный в гости к Ежу, напился допьяна:

«Да что мне Лев! – кричит. – Да мне ль его бояться!

Я как бы сам его не съел!

Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться!

Да я семь шкур с него спущу

И голым в Африку пущу!..»

Студент в этом месте начинал шататься, изображая пьяного зайца, и срывал аплодисменты. Концовка басни тоже была по-эстрадному ударной. Заяц повстречал Льва, перепугался и тут же стал изворачиваться:

«Да я… Да вы… Да мы… Позвольте объясниться!

Помилуйте меня! Я был в гостях сейчас.

Там лишнего хватил. Но все за Вас!

За Ваших львят! За Вашу Львицу!

Ну, как тут было не напиться?!»

И, когти подобрав, Лев отпустил Косого.

Спасен был хвастунишка наш!

Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного,

Но обожал… подхалимаж.

За этим следовали оглушительные аплодисменты и выход студента-артиста на поклоны: в желто-коричневой клетчатой рубашке с коротким галстуком, длинным волосами, зачесанными назад: они ниспадали при поклонах, обнажая начинающее лысеть темя.

Повторю вслед за Павлом: вечерами, когда институтская жизнь затихала, нам становились доступны другие пространства здания. Ясно, что я бродил не один, а с кем-то из взрослых. Как и Павел, я помню пустынные институтские коридоры, стеклянные шкафы и стенды с муляжами, помню то ли чучела, то ли выполненные из папье-маше фигуры животных, помню стоящие на полу сельскохозяйственные орудия: борону, прицепную косилку с острыми зубцами и необычным железным седлом, какие-то детали других сельхозорудий…

Яркое воспоминание – спортивная штанга. В коридоре бБыл выделен уголок для занятий штангой. Она лежала, как мне помнится, не на полу, а на какой-то то ли подстилке, то ли дощатом невысоком помосте, рядом с ней – блины. Поднимал штангу, то есть регулярно этим занимался, парень по имени Лётик – кажется, сын одного из преподавателей, живших, как и мы, в институте. Видимо, это уменьшительное от какого-то «нормального» имени, возможно – Алексей: Лёша, Лётик. Запомнилась фраза, сказанная кем-то из взрослых: «Лётик – атлет!» В те времена слово «атлет» нередко произносили по-простонародному – атлёт. Так что запомнилось нечто «благозвучное»: Лётик – атлёт. Мне дозволялось катать штангу, не возбранялись и попытки ее поднять (помню это!).

В этой самой моей ранней памяти хранятся и другие отдельные эпизоды, причем без начала и без конца, то есть просто какие-то фрагменты виденного, ничем особо не примечательные. Воспроизводятся в памяти как обрывок киноленты. Иногда изображение немного мутное, не во всех частях «кадра» цветное, а иногда удивительно четкое, с мельчайшими деталями. Я буду вставлять в повествование и такие фрагменты воспоминаний. И не буду при этом заботиться о смысле и практической пользе. То есть на вопрос: «Ну кому это может быть интересно?» – я отвечаю: «Всем, а почему и зачем – не знаю и знать не хочу». Вот одно из самых ранних «видений» (ударение ставьте где хотите: любой вариант – верный).

Действие происходит в институте, в той комнате, которая была нам предоставлена под жильё. Я вижу прямоугольный стол – обеденный, наверное. Рядом со столом мама и бабушка. Они разговаривают друг с другом и со мной. Мама улыбается. В руках у бабушки огромный зеленый эмалированный чайник… Кажется, она его только что сняла то ли с примуса, то ли с керосинки… Видимо, я в этот момент у кого-то на руках по другую сторону стола – наверное, у своей няни Гали. Мама черноволосая, молодая.

И ещё эпизод: на этом столе стоит стул. На стул забирается папа и вкручивает лампочку в патрон, свисающий с потолка на витом проводе.

Всё. Конец фильма. Думаю, это было не позднее начала осени 1952 года. То есть мне чуть более двух лет. Основание для датировки одно: время переезда в новую квартиру.

Как память это хранит – я не спрашиваю, потому что память, вероятно, хранит абсолютно всё, что видели глаза. Но не всё существует в режиме надежного доступа и воспроизведения. Зачем этот эпизод находится в моей оперативной памяти, причем вот уже восьмое десятилетие кряду, – этого я не знаю. Хотя иногда и размышляю об этом…