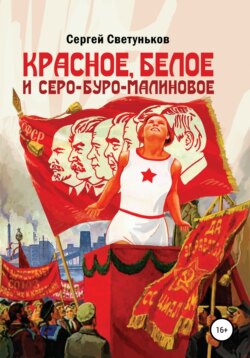

Читать книгу Красное, белое и серо-буро-малиновое - Сергей Геннадьевич Светуньков - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая. Красное

Новая экономическая политика: начало

ОглавлениеОтгромыхали битвы Гражданской войны. В Глупов вернулись основные участники глуповской революции и Гражданской войны. Оставшиеся в живых мужчины потянулись в родные края. Белоглуповцы сидели в концентрационных лагерях или трудились на лесоповале. В Глупове и Глуповской области началось восстановление хозяйства на новых экономических основах. Крестьяне, свободные от помещичьего давления, растили хлеб и другую продукцию, часть из которой отдавали государству в виде налога, а другую продавали кооперативам или частникам. Оживилась торговля, в основном частная. Заработали мелкие частные производства. Рост уровня жизни стал повышаться, и это чувствовали все глуповцы. Конечно, до уровня 1913 года было ещё далеко, но стало уже легче, чем в годы Гражданской войны.

Умудрённый аппаратными играми в штабах, реввоенсоветах и комиссиях, вернулся Алик Железин и сразу же стал на должность первого секретаря Глуповского обкома ВКП(б). Должность секретарская, работа с бумагами, с протоколами, настоящие революционеры её чурались – им подавай бурю! Но эта работа была по нраву Железину, и он с удовольствием окунулся в море протоколов и заседаний, потихонечку плетя паутину выписок и постановлений.

Не вызвав никаких возражений, Железин провёл на очередном заседании Головотяпского областного бюро ВКП(б) решение, в соответствии с которым все выбираемые районные и городские секретари ВКП(б), а также секретари ВЛКСМ утверждаются секретариатом Головотяпского областного бюро, то есть им лично. На фундаментальный характер этого Постановления никто и внимания не обратил. А напрасно.

Живоглоцкий, демобилизованный из армии, хотел было стать председателем облисполкома, да на этом месте уже сидела З.А. Розенбам (Зойка Три Стакана), которая была избрана на эту должность сразу же после Всеглуповского съезда Советов, который ввёл НЭП. Живоглоцкий хотел было в Глуповский областной совет председателем пойти, но и тут Рябинин плотно сидел на должности председателя. Анфима Ждановича Болтушкина ещё полгода назад с благодарностью освободили от обязанностей председателя Совета и отправили руководить редакцией газеты «Известия Всеглуповского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». А председателем Совета вновь стал Рябинин.

Матрёшкин возглавлял ЧК, а его зам Чекистов возглавил милицию, которая отделилась от ЧК.

Метался Живоглоцкий из стороны в сторону, произносил пламенные речи, пока глуповские большевики не приняли соломоново решение. Ему, как старому революционеру, энергичному и непоседливому, поручили выполнение сразу несколько важных, но мелких дел: возглавил он одновременно семь комиссий облисполкома – комиссию по транспорту, комиссию по беспризорным, комиссию по расселению, комиссию по ветеринарным вопросам (по его личной просьбе) и т. п.

Тут он проявил себя во всей своей славе неукротимого борца со всем, что на глаза попадётся, особенно с ветеринарами. Расстреливать их он уже не расстреливал, но лишал всех возможных льгот и надбавок, пайков и помещений. Прижал так, что в скором времени ветеринары в Глупове перевелись. Скотину в Глупове начали лечить подпольно бывшие ветеринары, которые стали называть себя по-разному – например, «ремонтный мастер моторов тяглового транспорта» или «отделочник пернатого хозяйства». Ну и за риск с потребителей, конечно, брали по повышенному тарифу. Глуповцы чертыхались, но терпели.

Поскольку сидеть в кабинете Живоглоцкий не любил, протоколы править также не хотел, а всё время участвовал то в заседании одной комиссии, то в заседании другой комиссии, а потому часто в перерывах между ними выскакивал из здания, садился в лично ему выделенный автомобиль и разъезжал по всему Глупову, выглядывая в окошко. Едет он, к примеру, по базарной площади, увидит мужиков, о чём-то толкующих, – велит сразу автомобиль остановить. Подскочит к мужикам и тут же спросит: о чём, мол, речь? Скажут ему мужики, не узнавая пока ещё его в лицо: «Да вот, цены на хлебушко обсуждаем». Вихрем тогда взовьётся Живоглоцкий на какой-нибудь ящик, стоящий без дела в стороне, и начнёт громкую речь на всю базарную площадь:

– Товарищи! Коммунистическая партия твёрдой рукой проводит курс на непрерывное повышение благосостояния трудового народа – советского народа в целом и глуповцев в частности. Новая экономическая политика уже показала правильность выбранного партией курса…

И так до тех пор, пока все кругом не разойдутся. Не прошло и полгода, как весь Глупов знал Живоглоцкого в лицо. Только его завидят – как сразу же разбегаются по сторонам. Видел Живоглоцкий, что его боятся, и очень этим страхом гордился. «Боятся – значит, уважают!» – любил повторять он эту фразу.

Впрочем, глуповцы при этом считали, что Живоглоцкий всегда с народом, а вот другие коммунистические руководители проезжают мимо и даже не здороваются с народом.

Военный коммунизм кончился, началась новая экономическая политика, контуры которой было определены, а детали неясны. Надо было, опираясь на революционное чутьё, эти детали и создавать. А поскольку задачи-то были сложные, никто и никогда такое общество, как глуповское социалистическое, не строил, решили глуповские руководители с подачи Железина, что надо каждую деталь тщательно обсуждать на совещаниях. И оказалось, что единодушия-то между бывшими соратниками и нет! Каждый чувствовал, что может стать лидером, – время было такое: вылезай на трибуну и верещи! На собраниях и совещаниях в этом смысле всегда старался отличиться Живоглоцкий, демонстрируя всем, что он – один из лидеров партии и глуповцев. Всегда начинал свою речь Живоглоцкий так:

– Я и весь глуповский трудовой народ считаем, что…

Особо жаркие споры разгорелись в Глупове по поводу винной политики. Ещё царское правительство в начале Первой мировой войны ввело «сухой» закон по всей России и запретило изготовление и продажу водки. Понятно, что это привело в Глупове и в России к развитию самогоноварения и снижению поступлений в государственный бюджет от акциза на алкоголь. Отсутствие денег в бюджете стимулировало царя санкционировать выпуск дополнительных денежных знаков – эмиссии. Отсюда начались инфляция и экономические проблемы со всеми вытекающими в революцию последствиями.

Большевистское правительство, как в России, так и в Глупове, во времена военного коммунизма также продолжало эту политику, втайне от народа потребляя самогон, но за его изготовление строго карая. Но вот наступил НЭП с расширением потребностей глуповских граждан, а вместе с ним изменилось и отношение к водке как со стороны простых глуповцев, так и со стороны партийных и советских руководителей. Глуповские руководители крепко призадумались – ребром встал вопрос о производстве национализированной водки в Глупове.

Живоглоцкий был категорически против производства водки и отстаивал свою точку зрения в Глупове как мог. Железин как-то незаметно для всех ввёл в Глупове такую процедуру принятия решений: сначала на заседании бюро обкома партии обсуждается некоторый хозяйственный вопрос, после чего решение по этому вопросу выносится на утверждение Президиума Всеглуповского Совета или даже на Съезд Всеглуповских Советов. После того, как решение принимается и на этой инстанции, оно реализуется облисполкомом и другими исполнительными комитетами. Некоторые революционеры помельче масштабом, прошедшие Гражданскую и занявшие руководящие должности в профсоюзах или кооперации, пытались было возражать по этому порядку, но их сопротивление Железин преодолел легко – за антипартийную позицию исключил их из партии, и тут же против них завели уголовные дела по растратам, взяткам и проч. Как уже говорилось ранее, глуповские большевики обладали определённым иммунитетом, уголовное дело возбуждалось только по согласованию с партийными органами, а Железин, как и Зойка Три Стакана, верных ему людей не сдавал. А вот тех, кто пошёл против линии партии, то есть железинских порядков, сдавал легко и с удовольствием.

В самом начале такой политики чистки коммунистических рядов пришлось провести в Глупове парочку показательных громких процессов по разоблачению «волков в овечьей шкуре», когда партийцы среднего уровня ловились при получении взяток и вымогательства. Всем стали ясны правила игры, после чего ответработники Глупова согласились с процедурой обсуждения и принятия решений через партийные органы.

Так вот, на очередном Пленуме обкома партии в качестве основного вопроса рассматривалась целесообразность строительства в Глупове винноводочного завода (на базе филиала бывшего Смирновского завода в пригороде Глупова). На этом Пленуме кардинально разошлись дороги бывших соратников – Зойки Три Стакана и Живоглоцкого.

Главный доклад, как партийный руководитель, делал Железин. Его мало кто слушал, поскольку он говорил скучно, без эмоций – просто постановка вопроса без решений и предложений. Ждали, когда на трибуну выйдут политические «тяжеловесы» – ораторы и буревестники революции. Железин в своём выступлении даже использовал гамлетовскую метафору: «пить или не пить собственную глуповскую водку – вот в чём вопрос».

Большая часть ответственных работников метафору не поняли, поскольку Шекспира не читали.

Зойка Три Стакана выступила за ним и говорила, что, во-первых, водочная торговля будет приносить существенные доходы в областной и государственный бюджеты и тем самым поможет строить светлое коммунистическое будущее во всём мире и в Глупове как его важной части.

Во-вторых, говорила Зойка Три Стакана, запрет на производство и продажу водки, введённый царским правительством кровопийц и душегубов, привёл к тому, что в деревне процветает самогоноварение. А кулаки, помимо того, что мироедствуют в деревне, продают самогон подпольно в городе, спаивая для собственного блага ещё и рабочих. Так лучше пусть всё это делает пролетарская власть для собственного блага.

Живоглоцкий, согласившись с тем, что царское правительство было «кровопийским и душегубским», всё же возражал, что, во-первых, в деревне и так самогона предостаточно («мы же, товарищи, не понаслышке знаем, где взять качественный самогон!»), и крестьяне пьют его ровно столько, сколько им нужно. Поэтому производство водки государством будет нацелено не на крестьянство, малограмотное и малореволюционное, к тому же пьющее свой самогон, а на сознательный рабочий класс – ведущую силу пролетарской революции. А поскольку совершённая «вот этими руками» революция являлась по своей сути пролетарской, то спаивание пролетариата есть вещь контрреволюционная.

Во-вторых же, пополняя за счёт акциза на водку бюджет, мы тем самым достигаем сиюминутного интереса, поскольку пьяный рабочий работает хуже, вырабатывает меньше продукции и тем самым уменьшает в дальнейшем налоговую базу. Так что выгода от дополнительного налога скоро сойдёт «на нет».

А в-третьих, пропивая часть своего дохода, рабочий лишает свою семью радости покупок и удовлетворения других нужд, как то: конфектов детям (он только что прочитал И. Тургенева «Записки охотника», где встретил именно «конфекты», и полюбил это слово), бантов жёнам и революционной литературы для самого себя.

Споры на Пленуме разгорелись жарчайшие! Все участники Пленума разделились на два лагеря: большинство стояли за точку зрения Зойки Три Стакана, меньшинство – за точку зрения Живоглоцкого. Никто не вспоминал о том, что практически каждый старый революционер имел дома самогон, купленный по случаю или реквизированный в деревне. Когда речь идёт о народе в целом, пусть даже и о головотяпах, каждый речь ведущий становится геополитиком, отрывается от грязи собственной повседневности и устремляется в облака обобщённости.

Сторонники Живоглоцкого не были убеждёнными трезвенниками, более того, некоторые из них были хорошо известны как большие любители весёлой жизни с выпивкой и закуской. Но речь шла не о них, а о массе в целом, о революции, в конце концов! Пролетариат с их позиций должен быть носителем революционной идеи и трезв как стёклышко, неся её.

Дискуссия длилась четыре часа. Живоглоцкий и его сторонники оказались в меньшинстве, и на Пленуме было решено рассмотреть в положительном аспекте на Президиуме Всеглуповского Совета вопрос о реорганизации бывшего Смирновского филиала водочного завода в Глуповский винно-водочный комбинат. Решили в честь славного революционера Кузькина и имя дать заводу – «Глуповский винно-водочный комбинат имени Кузькина».

Железин в прениях не выступал, но при голосовании поддержал Зойку Три Стакана и реплики с места подавал. Затем он тщательно правил стенограмму, выступления других и собственные реплики, после чего эти реплики превращались уже в яркие мини-выступления в поддержку генеральной линии партии.

Живоглоцкий не успокоился и опубликовал в «Глуповской правде» большую статью о вреде алкоголя. Дискуссия вышла за пределы стен обкома. Так возникла в Глупове первая организованная внутрипартийная оппозиция. Поскольку надо было как-то её идентифицировать, назвать то ли «левой», то ли «правой», то ли ещё какой, начались в обществе поиски соответствующего наречия или прилагательного, поскольку направление оппозиции было не ясно. Против названия «водочная оппозиция» возражали сами её участники – мы, мол, противоводочные, а не водочные. Но говорить «противоводочная партийная оппозиция» как-то не по-русски – уж очень громоздко, многие ораторы уже на первом слове спотыкались, где уж тут говорить о названии в целом! Тут с лёгкой руки Зойки Три Стакана появилось обозначение «Живоглоцкистская оппозиция», а её участников стали называть «живоглоцкистами», а некоторые наиболее отчаянные противники – «живоглотами»…

А никто из оппозиционеров и не возражал – быть оппозицией в начале 20-х годов было вполне нормально и даже модно.

Жизнь шла своим чередом, оппозиция бросалась и на другие темы, шла открытая борьба разных мнений на пленумах, на заседаниях Советов разных уровней, всё бурлило и кипело, но не выплёскивалось за некоторые границы старой революционной дружбы, которые лично определяла Зойка Три Стакана. Для поддержания дружеских отношений каждую пятницу после планёрки, проводимой в облисполкоме, старые и новые глуповские руководители отправлялись в автомобилях в заранее оговорённое место, где устраивали дружескую пирушку.

Костяк собирался в кабинете у Зойки Три Стакана, где выпивали стакан-другой, закусывали и вспоминали недалёкое героическое прошлое, которое обрастало всё новыми и новыми подробностями и событиями, никогда в жизни не происходившими. После чего садились в автомобили и выезжали на то предприятие или организацию, которое по очереди должно было проводить мероприятие. Туда «с полей» подтягивались некоторые другие руководители.

Возглавлял такое предприятие «свой» человек, проверенный партиец, который (за счёт фондов предприятия, естественно), в потаённом уголке рабочей столовой накрывал стол с соответствующими закусками и выпивкой и ждал гостей с нетерпением, переминаясь с ноги на ногу у проходной. Гости приезжали, выходили из авто и ходили по предприятию тем путём, которым их вёл «хозяин» предприятия. По дороге могли встретить и какого-нибудь задержавшегося работягу. Тогда все, начиная с Зойки Три Стакана, здоровались с ним за руку и узнавали, как идут дела. Чаще всего получив в ответ испуганное:

– А чё? Хорошо…

Шли дальше.

Если же работяга начинал на что-то жаловаться, Зойка Три Стакана жала ему руку и прочувственно говорила:

– Спасибо, товарищ, обязательно всё учтём и исправим. – И, обращаясь к «хозяину», строго спрашивала: – Правда?

– Конечно, учтём и конечно, исправим, – соглашался директор, записывал фамилию жалобщика, с тем чтобы при первом же удобном случае от него избавиться, и продолжал экскурсию по заводу, демонстрируя достижения или проблемы, если хотел залезть в госфонды.

О жалобе и проблемах предприятия тут же забывали, когда приходили в столовую. Тогда директор предлагал:

– Товарищи! Есть предложение перекусить с дороги… Заодно попробуете, чем мы кормим наших рабочих! Инспекция, так сказать…

Зойка Три Стакана, строго оглядывая делегацию, спрашивала:

– Согласимся на инспекцию или есть возражения?

Возражений не было – все соглашались на инспекцию и рассаживались за стол. Во главе садилась Зойка Три Стакана. Напротив неё, ближе к выходу, чтобы контролировать ситуацию, – директор инспектируемого предприятия.

Нельзя сказать, чтобы стол ломился от разнообразных яств, как, например, на приёмах у князя Ани-Анимикусова, отнюдь! Седла серны или бланманже никто не подавал. Грубость нравов и, как писали дальнейшие советские глуповские историки, человечность и простота, присущие первым советским руководителям Глупова, определяли структуру стола. К тому же и разруха прошедшей Гражданской войны своей рукой старушки-побирушки смела из закромов советской России и советского Глупова всё самое вкусное. На столе, как правило, были: отварной картофель, пареная репа, сало солёное и копчёное, запечённый окорок свиньи или отварная кура, а возможно, и «говядо»; всегда караси, жаренные в сметане, – их особенно любила Зойка Три Стакана. А вот что было в изобилии – так это разносолы, как то: солёные огурцы, квашеная капуста, рыжики и маслята солёные, грузди белые и чёрные, яблоки мочёные, а иногда и солёные арбузы, обязательно был залом – как-то удалось обеспечить прямые его поставки из Каспия в Глупов, правда, в небольшом объёме. Само собой, стояли бутыли с самогоном из деревень и с первыми бутылками водки, которые изготавливались на Глуповском государственном ликёро-водочном заводе.

Начинала, как обычно, Зойка Три Стакана:

– Вот, товарищи, раньше – при царизме – страной правили те, кто называл себя «белой костью». А революция дала нам – простым трудовым людям, людям «от сохи» – взять на себя ответственность и руководить страной. Теперь правим мы – не «белая кость», а, так сказать, «красная кость». Поэтому, товарищи, предлагаю выпить за мировую революцию!

Тут же из её уст звучали два следующих тоста:

– За здоровье всех присутствующих!

– За светлое будущее!

Первые три тоста не обсуждались – пили молча и стоя. Правда, обязательно чокались. Выходило очень торжественно, даже зловеще. Затем, когда кровеносные сосуды после трёх стаканов водки расширялись и появлялась раскованность в мыслях и движениях, начиналась оживлённая беседа, тосты сменяли один другой, и инспекция переходила в дружескую плоскость.

Пили «до победного конца», то есть практически до потери сознания. Такого водители аккуратно выносили из столовой и укладывали в автомобиль. Каждому, кого укладывали в автомобиль, а тем более – кто самостоятельно передвигался до него, директор предприятия заботливо совал «на память о нашем предприятии» пакет, содержимое которого варьировалось в зависимости от статуса гостя. Зойке Три Стакана доставался самый пухлый пакет, в котором были разнообразная провизия и некоторые сувениры. Сувенирами были разные «безделушки» из золота или серебра, до которых Зойка была очень падка.

В принципе, Зойка Три Стакана взяток не брала, но подарки за взятки не считала и очень любила подарки получать. «Любят! – проносилось в её голове, когда она вешала на шею очередную брошь и любовалась на себя в зеркало. – Любят меня глуповцы! А как не любить? Я так много для них сделала – и революцию, и вот, НЭП этот…»

Железин старался не пить. Его горские корни воспитали в нём уважительное отношение к вину и презрительное – к водке. Вина в Глупове в первые годы советской власти не было, поэтому на таких сборищах Железин вынужден был пить водку. Поскольку Зойка Три Стакана внимательно следила за тем, чтобы все выпивали по полному стакану за первые три тоста, опьянение неминуемо охватывало всех. Но Железин приспособился. Он стал главным «виночерпием» таких мероприятий. Пока все опрокидывали в глотки содержимое первого стакана, задирая головы вверх в позе горниста, Железин голову задирал ещё больше и быстрее, чем остальные, но губы при этом были плотно сжаты и вместо стакана он выпивал только один глоток водки – для запаха. Мгновенно и быстрее всех ставил свой стакан на стол и сразу же доливал его до краёв, после чего с бутылкой ходил вокруг стола и наливал всем по полной. И так три раза. После третьего тоста – «За светлое будущее» – он продолжал разливать, но при этом начинал промахиваться мимо стаканов. У него отбирали бутылку и сажали на его место со словами:

– Железину не наливать! Он уже дошёл до ручки.

Зойка Три Стакана благосклонно и нежно смотрела на него:

– Эх, Алик-Алик! Некрепкий ты мужик! А что вы хотите? Армянин! Это русский может литр выпить – и ничего. Но, товарищи, не забывайте: он наш главный партийный деятель! А партия должна быть первой везде – вот он у нас первый и напился!

Все дружно смеялись, говорили всякую всячину, а Железин, сомкнув веки и делая вид, что отключился и ушёл в нирвану, всё слушал и запоминал. Самые обидные слова в его адрес всегда находил Живоглоцкий. Он, например, любил говорить так:

– Зубья и пружины Железина заклинило! Может, его подмазать чем-нибудь? Где тут сало?

Или:

– В железном механизме заклинило. На слом его!

Или ещё более обидное:

– Произошло старение железа. Как бы внизу под стулом ржавчина не появилась!

Все смеялись и комментировали, а Железин всё запоминал и на следующий день заносил всё в отдельную тетрадь, в которой стояли даты «заседаний», их участники и слова, которые каждый участник произносил. Тетрадь Железин хранил в потайном ящике стола. В нём было столько компромата, что по своей убойной силе эта тетрадь превосходила железнодорожный состав с динамитом, а может быть, и не один…

И Живоглоцкий, и Железин, и Рябинин – все бывали на таких мероприятиях, и все получали пакетики. Железин получал, как правило, самый тощий пакет – секретарь парторганизации области, что с него возьмёшь? Ресурсами он не распоряжался, на работу не принимал, комиссии не насылал, в суд не подавал… Ему это было обидно, но ничего он поделать не мог – свою ничтожность он отлично понимал. А вот Рябинин – он ведь председатель областного совета, всеглуповский староста, как любили его называть в газетах, – тот получал кусок пожирнее. Самый большой пакет после Зойки Три Стакана был именно у него. Почти такой же большой пакет был и у Живоглоцкого – он возглавлял множество различных комиссий, а кроме того, все помнили и о его роли в Глуповской революции и в Гражданской войне, помнили, как он лихо размахивал маузером и легко расстреливал тех, кого хотел.

В понедельник все начальники появлялись на рабочих местах и руководили до самозабвения до пятницы включительно, а в пятницу вечером – опять на совещание к Зойке Три Стакана…

Верхушка руководителей советской власти Глупова не испытывала особых жизненных проблем – и квартиры были хорошие, и зарплаты немаленькие, и спецпайки специальные. Остальные чиновники советской власти, те, кто был в замах замов, а уж тем более – простые ответственные работники потребности свои не удовлетворяли даже наполовину и жили тяжело. Кто снимал угол в частном доме, кто с семьёй снимал квартиру, перебиваясь с хлеба на воду. При этом по указанию из Кремля всем советским чиновникам стали снижать зарплаты, поскольку в стране была высокая безработица и рабочая сила была дешёвой.

Но советские работники, которые распоряжались хоть какими-то ресурсами, не особенно страдали – они научились ещё в годы Гражданской войны заниматься «самоснабжением».

Кое-кто из них и вовсе ушёл в бизнес.

Первый почин в этом направлении оказался за Кечистовым. Ещё во времена военного коммунизма он был деятельным организатором мешочничества в Глупове и сколотил немалый капиталец на этом деле со своими подчинёнными из ЧК – в их руках был контроль над железнодорожным транспортом, а потому грех было им не воспользоваться. От своих доходов он щедро делился с Матрёшкиным. Сразу же после начала НЭПа Кечистов подал в отставку из органов и занялся бизнесом напрямую и открыто. Накопленные мешочным бизнесом и другими махинациями во время Гражданской войны деньги надо было пристроить, и пристроить с умом, а тут как раз и появились для этого возможности. Множество мелких заводиков, национализированных или же покинутых их хозяевами, передавались Глуповским исполкомом в аренду нэпманам на условиях открытого конкурса. Тут и пригодились Кечистову его связи – он легко выигрывал открытые конкурсы на аренду самых прибыльных заводиков и пекарен. К конкурентам, которые время от времени появлялись во время этих конкурсов, подходили глуповские чекисты или милиционеры, клали на плечо тяжёлую руку и спрашивали:

– Арестовать тебя как контрреволюционера или нет?

Получив отрицательный ответ, продолжали:

– Тогда покинь конкурс.

И с милицией, и с чекистами Кечистов делился своими доходами.

Однажды, зайдя к одному из приятелей в исполкоме и поговорив с ним о предстоящем конкурсе, Кечистов услышал от него горестное:

– Эх! Молодец ты, Кечистов! Деньги зарабатываешь и лопатой их гребёшь… А тут – сидишь себе, штаны протираешь, а на зарплату, которую получаешь, и заплатку на них не поставишь! А тут ещё жена, дети… Все жрать хотят… Может, уйти мне в нэпманы вместе с тобой? Возьмёшь?

Сообразил Кечистов быстренько, что всех в нэпманы не взять, – это во-первых, а во-вторых, что открытые аукционы на лакомые кусочки недвижимости при этом он будет проигрывать, и понял, что надо делать.

– Не горюй, – говорит. – Помогу я тебе со штанами. Мы же свои – должны поддерживать друг друга!

И на следующий день заявляется к товарищу с пакетом денег. Товарищ начал было обижаться и отказываться – мол, взятки не беру, – но Кечистов сказал:

– Ты пойми! Это не взятка. Какие при советской власти могут быть взятки? Это раньше, при царизме, были взятки, а при диктатуре пролетариата их нет и быть не может! То, что я тебе даю, – это материальная братская помощь! Сегодня я могу тебе оказать помощь, а завтра ты мне её окажешь! Али не так? Так! А товарищи должны друг другу помогать, это – по-товарищески! Помнишь, как мы в восемнадцатом квашеную капусту, у попа отнятую, делили на всех? Помнишь? Вот и я помню! Надо всегда друг другу помогать! Так что не отказывайся! Считай, что это – часть капусты, которую я с тобой по-товарищески делю.

Как тут отказать в товарищеской помощи? Взял пачку «капусты» и «спасибо» сказал.

Потом на пути к аренде появился в коридорах советской власти ещё один товарищ без штанов, и ещё один, и ещё… Всем сердобольный Кечистов оказывал товарищескую помощь деньгами. Советские работники его очень полюбили, а совзнаки с его лёгкой руки стали называть «капустой».

Причину любви чиновников к Кечистову и его успехов в выигрывании аукционов раскусили и другие нэпманы, которые также включились в систему товарищеской помощи «капустой» санитарным врачам, финансовым инспекторам, начальникам отделов и их заместителям…

За месяц-другой создалась сложная иерархическая система взяток, вершиной которой была не берущая взяток Зойка Три Стакана, но принимающая от своих непосредственных подчинённых подарки по поводу и без повода и прикрывающая их от наездов силовых структур, время от времени приезжающих из Москвы по указанию Кремля.

В Глупове даже сложилась негласная такса за услуги по поводу сдачи заводика в аренду: за получение государственного заказа, за освобождение от возбуждения уголовного дела… Поскольку чужой человек в этой системе был бы очень опасен, в советские органы брали только своих – родственников, знакомых или знакомых своих знакомых. Последних брали не только по протекции, но и за определённую мзду.

Единственным человеком во всём Глупове, не бравшим взятки, был Железин. Взяток он не брал потому, что не давали, ведь он не распоряжался деньгами и собственностью, а занимался политикой. Не скажу, что он сильно страдал от этого, нет. Партийным органам было выделено отличнейшее здание для работы; партийным работникам – отдельные многокомнатные квартиры в лучших домах, до революции бывших доходными; у них было хорошее снабжение и питание; бывшая дворянская усадьба в Зайчатове, в 60 км от Глупова, стала называться «обкомовская дача», где Железин любил отдыхать на выходных и по праздникам… Словом, жил Железин неплохо, но его очень заедала мысль о том, что выдают ему после пьянок на предприятиях самый маленький пакетик в качестве подарка. Да и в глуповском обществе в связи с революцией упоминают Зойку Три Стакана, Живоглоцкого, Камня да Кузькина с Рябининым. Про него тоже говорят, но чаще всего в словосочетании «и другие товарищи». Обидно!

Тут ему, кстати, «подфартило» на личном фронте. Был он внешне некрасив, скуп и неразговорчив – женский пол таких не любит. Женщины ведь хотят, чтобы ими непрерывно восхищались и слова всякие при этом говорили. А Железин уткнётся в какую женщину своим немигающим взглядом и молчит.

– Фи, какой! – говорили, пожимая плечами, женщины и переключали свой интерес на другие, более болтливые объекты мужского пола.