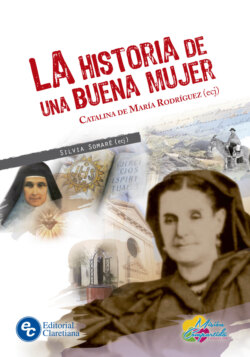

Читать книгу La historia de una buena mujer - Silvia Somaré - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеLA DOCTA

“De La Docta soy señor

cuna de ciencia y de fe,

lo digo sin darme corte

soy Cordobés... “

(Polo Giménez).

Los argentinos tenemos la riqueza de una pluricultura que también acarrea localismos y, en cierto modo, excesiva valoración del lugar de donde somos o vivimos. De esta situación estamos lejos de escapar los cordobeses, a quienes se nos tilda de “agrandados”, y yo respondo con picardía que tenemos con qué agrandarnos.

Las historias que relatamos ocurrieron en la ciudad o en la provincia de Córdoba que, para describirla lo más objetivamente posible, acudiré a su bandera. Ella es una síntesis de la historia y del presente de esta porción mediterránea de Argentina.

La bandera de Córdoba tiene tres colores y un sol. El rojo representa el federalismo y la sangre derramada durante la Organización Nacional; el azul-celeste, los aportes a la independencia nacional y los ríos que recorren la provincia y, en ellos, las riquezas y bellezas naturales. El blanco se refiere a la identidad de un pueblo formado por numerosos inmigrantes, pueblos originarios y descendientes de africanos. El “sol jesuita” refleja la impronta política, social, cultural, educativa y religiosa de la Compañía de Jesús en la historia de la Provincia, quienes dos veces fueron expulsados de estas tierras “por pensar y hacer pensar diferente”. Ese federalismo republicano, ese encuentro de historias de diversos lugares abrevado en la fe y por la formación jesuita, nos da pinceladas de la Aldea en donde se desarrolla nuestra historia: Córdoba, con corazón de docta, de rebelde, de reaccionaria, de religiosa.

Personalmente, considero que el símbolo de la bandera que influyó notablemente en esta identidad es el sol jesuita. Los miembros de la Compañía de Jesús fundaron la universidad, la Imprenta, crearon y sostuvieron una gran biblioteca, desarrollaron un sistema de estancias para educar, evangelizar y financiar sus obras, pero lo más importante fueron los Ejercicios Espirituales. A través de este método ignaciano de encuentro con Dios, formaron conciencias, trataron personalmente con los cordobeses a quienes animaron, acompañaron y formaron sin discriminar orígenes ni situaciones particulares. En referencia a esto diré que la formación del cerebro estaba privada a las mujeres, la educación era cosa de hombres ya que a la universidad y demás claustros solo tenían acceso los varones, mientras que las mujeres estaban recluidas en las cocinas y los comedores de las casas o en los conventos. No se la consideraba sujeto de derecho. Su rol estaba acotado a ser esposa y madre de familia, por lo que la formación escolar, y mucho más la académica, estaba de más.

Volviendo al epígrafe, es totalmente verdadero que Córdoba es “cuna de ciencia y de fe”, la Universidad y los jesuitas, entre otras manifestaciones religiosas, así lo recrearon. También es verdad que con, humor, con ironía o con sorna, los cordobeses “nos damos corte” de nuestro origen. Lo que no es totalmente identificatorio es el nombre de “Docta”. Con este apelativo se la llama a la ciudad por ser cuna de doctores, por el prestigio y el privilegio universitario que posee desde el siglo XVII. Entonces ¿Por qué digo que no concuerdan ciudad y apelativo? Sencillamente porque se refiere a la mitad de los cordobeses ya que solo los varones tenían acceso al doctorado que devino en nombre. Las mujeres tuvieron acceso a la educación formal dos siglos después y, un poco más tarde, en absoluta minoría a inicios del siglo XX, a la universidad.

Aunque la mujer no tuvo protagonismo en la construcción de la identidad docta, sí tuvo protagonismo silencioso en otros ambientes. Analfabetas y replegadas al silencio doméstico, fueron esposas y madres de varones que le dieron los colores a la bandera, fueron mujeres que humanizaron las opciones y sostuvieron los ideales, consolaron y alentaron y, movidas por sus sueños, transgredieron paradigmas buscando la dignidad de los demás. Una de ellas fue Catalina de María Rodríguez, nacida, criada y fallecida en Córdoba.

Se impone entonces una afirmación: lo que desequilibró la ciencia, lo igualó la fe. Los jesuitas con los Ejercicios, el consejo y las misiones llegaban a varones y mujeres. Estos hombres de Evangelio, que pensaban y hacían pensar diferente y que transmitían a un Dios misericordioso, formaron corazones que le dieron homogeneidad al sentir cordobés y le imprimieron la fuerza de la fe a la libertad de ideales. Por eso sostengo que el sol jesuita de la bandera es el sello de identidad y de su fe.

Describiré brevemente la Córdoba del siglo XIX. Era una aldea nacida en 1573 y que en esa época no tenía más de quince mil habitantes, con algunas calles empedradas, el río que la atravesaba y desbordaba sus líneas inundando lo que había a su paso. Con la típica construcción fundacional española, contaba con la Plaza Central, el Cabildo, la Catedral, y un abanico de Iglesias que con sus campanas evidenciaban la fe del pueblo. Campanas de los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas, órdenes religiosas masculinas de vida apostólica. Pero también tañen las de las carmelitas y dominicas, monjas de clausura que nacieron con la ciudad. Mediterránea, lejos del mar, buscando otros horizontes para su desarrollo. Aldea tironeada por la lucha política y amenazada por los malones y los salteadores.

Como adelanté en el capítulo llamado La Historia, la distinción de las clases sociales estaba dada por el apellido, la instrucción, el rango militar, los cargos gubernamentales de los varones. En una época en donde recién se sancionaba la constitución y no había código civil, penal ni comercial, las leyes eran proporcionadas por la moral, la religión, las costumbres y los paradigmas sociales. La Iglesia tenía gran autoridad y sus registros de bautismos, defunciones y casamientos hacían las veces de registro civil. La población femenina se constituía en dos grandes grupos: las llamadas mujeres formadas por las mulatas, las esclavas, las prostitutas y las Señoras quienes, casadas o solteras, constituían un sector considerado superior asociado al apellido, el rol del marido, el abolengo, la fortuna.

A nivel político, Córdoba fue bastión de las ideas federales antirrosistas poniendo reparo, ya desde la revolución de mayo, a las ideas de Buenos Aires. En el contexto religioso se aprendía el catecismo del padre Astete que en sus páginas presentaba a un Dios castigador y a un hombre malo por naturaleza. También fueron métodos de formación la Historia Sagrada y la labor relevante de los jesuitas con la educación, los Ejercicios Espirituales, las misiones y la dirección espiritual. Por la influencia que ejercían, fueron expulsados por Rosas entre 1848 y 1860. Su obra en este lapso se sostuvo por la tarea de los franciscanos, sacerdotes del clero y laicos. La situación política como en el resto del país, fue endeble y pendular hasta bien entrado el siglo. Las luchas entre caudillos y las ideas unitarias y federales dominaban la escena con una economía casera y dependiente del Puerto de Buenos Aires, que generaba diferencias sociales con pocos ricos y muchos pobres.

Probablemente como respuesta de Dios a estos signos de los tiempos surgieron varios consagrados que hoy son venerados como ejemplo de entrega a Dios y al prójimo: José Gabriel Brochero, León Torres. Mamerto Esquiú, José María Bustamante, Reginaldo Toro, Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez entre tantos.

Esta es la mal llamada Docta del siglo XIX, en donde convergieron políticos y religiosos que la historia y la fe destacan con una naturaleza pródiga en belleza y fecundidad. Este es el escenario donde se desarrolla mayormente nuestra historia. Y algún cordobés seguramente dirá: “Humildemente, esto es Córdoba”.