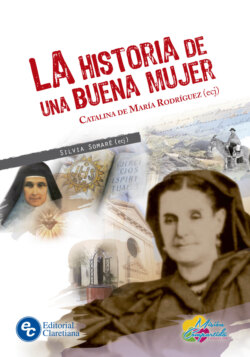

Читать книгу La historia de una buena mujer - Silvia Somaré - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеLA HEREDERA

“Yo soy lo que soy no soy lo que ves,

soy mi pasado y soy mi después

soy libre y dichoso por elección,

soy un loco inquieto pidiendo paz.

Soy la mano que te quiere ayudar,

no hablo solo de mí cuando digo que soy,

te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas.”

(Axel)

El título de este capítulo nada tiene que ver con teleseries de acento caribeño. Tampoco con leyes de patrimonio. Pondré el foco en aquello que heredó Catalina por ser de la familia que fue, nacer en el lugar en donde nació y en el tiempo en que vivió. Catalina “no es solo lo que vemos” en las fotos en donde posa seriamente, es también “su pasado y no habla solo de ella cuando dice quién es.”

Catalina nació en una familia cordobesa en donde el ideal de un mundo mejor estaba presente y también la decisión de dar la vida por él. Se crió en un ambiente de gestores del país, en donde era natural escuchar grandes diagnósticos y tomar grandes decisiones. Ese ideal en la naciente patria se canalizaba en el sueño de un país federal con la presencia evangelizadora de los jesuitas y la fe católica como rectora de la moral, alimentada por los Ejercicios Espirituales. Córdoba era una aldea con no más de quince mil habitantes, con una sociedad marcada por enfrentamientos políticos y sociales y con una espiritualidad basada en un Dios castigador. Allí se destacan un grupo de mujeres y varones, algunos de ellos familiares de Catalina, que se desacomodaron y desacomodaron la historia.

Su bisabuelo, José Rodríguez fue un inmigrante español que llegó a Córdoba a mediados del siglo XVIII. Instaló un próspero comercio en su casa, en donde es el actual Museo Marqués de Sobremonte, situado a dos cuadras hacia el Oeste de la plaza principal de la ciudad. La construcción habla por sí misma de la buena posición económica que con mucho trabajo logró la familia. José se casó con Felipa Ladrón de Guevara, perteneciente esta a los descendientes del fundador Jerónimo Luis de Cabrera. Tuvieron siete hijos, entre ellos Marcelina, monja carmelita que murió en olor de santidad, Victorino, fusilado junto a Liniers en la contrarrevolución de mayo, que fue rector de la Universidad de Córdoba, autor del primer código de minas, gobernador intendente de Córdoba entre 1805 y 1807 y asesor de las intendencias reales desde 1809 hasta su muerte; Juan Justo, presbítero y doctor en teología por la Universidad de Córdoba y bachiller en jurisprudencia por la de Charcas, cumplió funciones en el Curato de Punilla, fue procurador fiscal, canónigo magistral, vicario general y gobernador del obispado, también fundó un par de periódicos. Finalmente, Manuel, abuelo de Catalina.

Manuel se casó con María Orduña, proveniente de una reconocida familia por su piedad y el sostenimiento de la obra de los jesuitas al ser expulsados de América por el rey Carlos III. Tuvieron siete hijos, se destacan Ramona (única mujer) quien se casó con Manuel Derqui, José Elías, capitán de Granaderos del Ejército de los Andes, Pedro Nolasco, ministro de hacienda del gobernador Reynafé y luego su sucesor hasta que fue fusilado por orden de Juan Manuel de Rosas y Pablo Hilario quien se casó con Catalina Montenegro, afamada por su moral, piedad y relación con la Compañía de Jesús. De este matrimonio nacieron cinco hijas, la tercera de ellas fue Catalina. De acuerdo a los paradigmas de la época, los varones eran los que se destacaban puertas afuera. Este estilo está ilustrado en la familia de Catalina quienes, además, ante la expulsión de los jesuitas se hacen cargo de la estancia de Alta Gracia. Primero fue su bisabuelo José y más tarde su abuelo y su tío Victorino hasta que fue comprada por Santiago de Liniers.

Si seguimos con la herencia familiar, su padre, reconocido jurista, se desempeñó como en lo que hoy sería secretario de gobierno de los gobernadores de Córdoba Juan Bautista Bustos y José María Paz, además fue notario mayor del obispado. Entre los contemporáneos de Catalina encontramos a sus primos Santiago Derqui, catedrático y vicerrector de la universidad, ministro de culto de Justo José de Urquiza y más tarde presidente de la nación y gobernador de Córdoba, y Tristán Achával Rodríguez, abogado y afamado periodista. Destaco aquí que recién a finales del siglo XIX los cargos públicos comenzaron a ser rentados, hasta ese momento se los desempeñaba por el honor de servir a la Patria. Todos los Rodríguez fueron hombres de grandes ideales que querían un país pensado desde las provincias, en donde esas ideas fueran sostenidas por una ética y una moral basadas en la espiritualidad ignaciana. Tenían sobrada experiencia del aporte no solo religioso sino también cultural y social de los hijos de san Ignacio que pensaban y hacían pensar distinto. Podría decirse que desde allí comenzó a dibujarse el sol jesuita que lleva como sello la bandera de Córdoba.

Las mujeres sin nombres ni cargos canalizaron esos ideales en el sostenimiento de los Ejercicios Espirituales y las obras de caridad sustentando los ideales de los varones y abrevando la fe de la familia.

El dolor por las muertes no estuvo ausente en la familia Rodríguez. Los fusilamientos de Victorino y de Pedro Nolasco, la muerte temprana del esposo de Ramona, la orfandad de su madre, Catalina Montenegro, el fallecimiento de su hermana menor, Elizarda, con poco más de un año y el de su propia madre unos meses después junto al de otros tíos y parientes, y su propio padre, algunos años después, podrían haber generado un clima de tristeza y de quietismo. No ocurrió así porque la muerte no tiene la última palabra frente a los ideales de un mundo mejor. Con la fe y la esperanza como consuelos y el amor y la solidaridad entre ellos como curadores de heridas, esta familia como tantas otras siguió caminando a pesar de los tropiezos.

¿Qué heredó Catalina de sus parientes? La importancia del trabajo, el llamado a construir un país aunque se haya nacido en otro, el compromiso por la fe y por la patria, el salir de las comodidades y dar la vida si es necesario, la fortaleza ante las adversidades y a la solidaridad en el dolor. Aprendió a salirse de los límites buscando “ese lugar donde nace el amor que sueñas”. En ese ambiente de gente idealista que intentaba, tras de sus sueños, sacar al prójimo de sus pesadillas, se crió Catalina. Escuchó y vio desde pequeña ejemplos en los que se proyectaban deseos y también se celebraban logros, se lloraban derrotas y se intentaba de nuevo, se rezaba a la Virgen y se hacían Ejercicios Espirituales, se ayuda a los pobres y se compartía con todos.

De los varones de la familia paterna heredó, como he descrito, el protagonismo dado por la política en la época de la organización nacional, también el aporte realizado a la cultura a través del desempeño en la universidad y en los cargos públicos, también bebió el desempeño por mantener el legado de los jesuitas en sus prolongadas ausencias. Fue gente que aportó sus ideas, sus bienes y hasta su vida. Sin duda la tenacidad e ímpetu de los hombres de su familia fueron modelos a la hora de seguir el plan que Dios le pedía.

Con la familia materna, Catalina no tuvo mayor contacto, pues al ser oriunda del Norte de la provincia de Córdoba y fallecer su madre (huérfana desde pequeña) cuando tenía dos años, las hermanas Rodríguez pasaron al cuidado de sus tías abuelas paternas. No obstante ello, Ana de la Cruz destaca la distinción de la honradez y piedad de la familia Montenegro (1).

Aunque silenciadas, las mujeres de la familia dejaron importantes herencias. La formación que le dieron a Catalina y sus hermanas las tías Orduña, complementó desde la fe lo que bebieron de los varones. Estas mujeres cooperaban en la Casa de Huérfanas y eran miembros de la Sociedad de Beneficencia. (2) También “Allí vio la mano que quiere ayudar” cuando las tías servían a los Ejercicios Espirituales, que se desarrollaban en la antigua Residencia de la Compañía de Jesús o en casas de familia. Allí conoció la obra de san Ignacio y a la Compañía de Jesús, cuyos miembros fueron sus primeros directores espirituales, y vivió la experiencia de los Ejercicios que la marcaría para el resto de su vida (3). Eustaquia, la hija adoptiva de una de sus tías hizo las veces de madre y le hizo conocer a Dios con todas ellas bebió la devoción a la Virgen, a san José, la importancia de la confesión frecuente y la dirección espiritual, (4) como ella misma afirma en sus memorias: “La devoción al Dulce Nombre de María la conocí en casa desde que tuve uso de razón. Teníamos una hermosa imagen con ese título, hacíamos su novena todos los años, a la que se reunía toda la familia”. (5)

Parafraseando a Axel, podría decirse que “eran locos inquietos pidiendo paz”. Catalina al querer expresar sus proyectos habla de Sueños, a tal punto que el deseo de fundar una congregación femenina como los Jesuitas, le da el nombre de “Sueño Dorado”. Deseo profundo e importante como el oro.

Lo que se hereda no se hurta, salvo en el caso de los bienes materiales. Aquí Catalina heredó el ser de su familia, heredó el fervor por los sueños que tienen como norte la dignidad de los demás. Fue esclava y a la vez “libre y dichosa por elección”. Frase solo comprensible desde su pasión por el corazón de Jesús y su pasión por la humanidad que no la improvisó; sin saberlo, sus parientes, su ciudad, su época se la fueron regalando.

1- Apuntes, 32.

2- Cf. DE DENARO, Liliana: Saturnina Rodríguez, 20 y ss.

3- Cf. Op. cit., 33.

4- Cf. MOYANO, Hna. Ana: Apuntes biográficos, 1ª parte, 5.

5- Memorias, 20.