Читать книгу Henkersfest - Stefanie Wider-Groth - Страница 6

1

ОглавлениеDer Schnellzug glitt gemächlich durch das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs, trotz beträchtlicher Verspätung schien er es keineswegs eilig zu haben, sein Ziel zu erreichen. Von Emmy Steisshofer allerdings konnte dasselbe behauptet werden, sie saß im Zug und blickte mit Unbehagen aus dem Fenster. Einerseits, weil sie sich bereits mit durchaus gemischten Gefühlen auf die Reise begeben hatte, andererseits, weil ihr nicht gefiel, was sie draußen sah. Wo einmal das wogende Grün uralter Bäume die Reisenden empfangen hatte, klaffte eine hässliche Brache, auf deren Anblick Emmy sich zwar eingestellt hatte, allerdings ohne damit zu rechnen, wie sehr die Realität doch in der Lage war, auch die schlimmsten Vorstellungen zu übertreffen. Den Streit um den Bahnhof selbst hatte sie lediglich im Fernsehen, gelegentlich auch in einer Illustrierten, jedoch immer aus der Distanz verfolgt. Staunend und oft ungläubig zwar, aber ohne nennenswerte emotionale Anteilnahme. Dafür war die alte Heimat einfach zu weit weg und ihre eigenen Probleme zu überwältigend gewesen. Inzwischen hatte man dem Bahnhof beide Seitenflügel amputiert, und es erschien ihr doch einigermaßen wahnwitzig, das Herz der Stadt in dieser Weise zu zerstören. Wobei sie keineswegs plante, lange genug in Stuttgart zu verweilen, um sich vom Zustand des Bahnhofs in weitere Betrübnis stürzen zu lassen, schließlich plagten sie genügend andere Sorgen. Sorgen, die geeignet waren, schiere Existenzangst auszulösen. Sie hatte warten müssen, diese Angst, während sie Hubert ihre ganze Kraft und Aufmerksamkeit widmete. Mit seinem Tod aber war eine Lähmung über Emmy gekommen, gerade so, als habe Hubert die letzten Reste der ihr verbliebenen Lebensenergie mit hinübergenommen. Als Reiseproviant, in das Schattenreich seiner zukünftigen Existenz. Denn davon war Emmy überzeugt, dass Hubert irgendwo weiterexistierte. Die Lähmung war zunächst stärker gewesen als die Angst. Anstatt etwas zu unternehmen, das ihr eigenes Überleben sicherstellen konnte, hatte Emmy sich wochenlang im Schlafzimmer verkrochen, nur das Allernötigste eingekauft und auch das seltene Klingeln des Telefons ignoriert. Bis die Mitteilung der Bank gekommen war: keine weiteren Kontoüberziehungen mehr, den Dauerauftrag für die Miete könne man bedauerlicherweise nicht mehr ausführen, man erwarte sie zu einem persönlichen Gespräch. Da hatte die Angst wieder überhand genommen, ein Verlust der Wohnung schien undenkbar. Emmy hatte sich aufgerappelt, ihren einzigen Sparvertrag aufgelöst und die Lebensversicherung eingefordert, von der Hubert behauptet hatte, sie sei damit im Falle eines Falles gut versorgt. Davon allerdings konnte nun wirklich keine Rede sein, die Summe von etwas über vierzigtausend Euro stellte lediglich ein finanzielles Polster dar, das, bei sparsamer Lebensführung, geeignet war, die nächsten zwei, vielleicht auch drei Jahre zu überbrücken. Das eigentliche Erbe des bekannten Tierfilmers Hubert Hofer, der den Zusatz „Steiss“ im Nachnamen der Öffentlichkeit gerne vorenthalten hatte, würden andere antreten. Die Rechte an den Filmen und sein altes Bauernhaus im Allgäu gehörten jetzt den Töchtern aus Huberts erster Ehe. Emmy blieben die Erinnerungen, eine teure Mietwohnung im Speckgürtel von München und ein paar wunderschöne Bildbände, die das Ergebnis ihrer Arbeit als Fotografin während der gemeinsam unternommenen Reisen waren. Von Bildbänden aber, obendrein von solchen, die bereits teilweise vergriffen waren, konnte niemand leben, auch Emmy nicht. Also hatte sie versucht, in München und Umgebung Aufträge an Land zu ziehen, was aber, ohne Beziehungen, ein schwieriges Unterfangen war. Zum Schuljahresende das eine oder andere Klassenfoto, im Frühjahr ein paar Hochzeiter am Ammersee, Tanzstundenabschlussbälle oder auch mal eine Weihnachtsfeier im Seniorenheim. Wer brauchte, im Zeitalter der knipsenden Telefone, noch eine Fotografin? Die niemals eine entsprechende Ausbildung gemacht hatte noch irgendwelche Zeugnisse vorweisen konnte? Kein Mensch, denn jede Privatperson konnte selbst knipsen, so viel sie wollte, bis etwas Passendes dabei war. Professionelle Auftraggeber dagegen bestanden auf Zeugnissen und Referenzen. Emmys finanzielles Polster schmolz dahin, die Angst wurde ihr zum ständigen Begleiter. In ihren schlimmsten Augenblicken wähnte sie sich bereits in einer Umschulung zur Altenpflegerin, denn nur dies schien heutzutage noch ein Beruf mit Perspektive zu sein. Nicht aber für Emmy, die nach Huberts Krankheit jedem Aufenthalt in Räumen, die einem Krankenhaus auch nur entfernt ähnelten, einen unüberwindbaren Widerwillen entgegenbrachte. Ihre Situation war also keineswegs als rosig zu bezeichnen, woran vermutlich auch der Brief, der sie zurück nach Stuttgart geführt hatte, nichts ändern würde. „Liebe Schwester“, hieß es darin, „ich bin kein großer Briefeschreiber, habe aber leider keine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer von Dir. Ich kenne Dich ja auch kaum, aber ich habe sonst keine Verwandten. Ich brauche dringend Hilfe von jemand, auf dem ich mich verlassen kann. Ich bin nämlich krank und in Schwierigkeiten, und meiner Mutter geht es schlecht. Ich wäre froh, wenn Du bald kommen könntest. Falls Du kein Geld hast, zahle ich die Reise, wenn Du hier bist, auch die Unterkunft. Bitte melde Dich bei mir, Telefon und E-Mail siehe Briefkopf. Viele Grüße von Deinem Bruder Bernd“

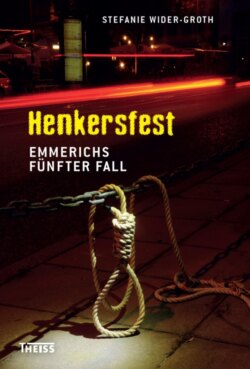

Es hatte Emmy nach all den Jahren, in denen sie keinerlei Kontakt zu Bernd gehabt hatte, einige Überwindung gekostet, auf den Brief zu reagieren. Ausschlaggebend war schließlich die Bemerkung hinsichtlich des Zustands der Mutter, die ja nun zufällig auch die ihrige war, gewesen. Die fehlerhafte Anwendung des Dativs ebenso ignorierend wie den Umstand, dass – typisch Bernd – fast jeder Satz in diesem Brief mit „Ich“ begann, hatte sie eine Verabredung mit ihm getroffen. Nicht in dem Haus, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte und in dem die Mutter immer noch wohnte, sondern auf neutralem Boden. Bernd würde sie auf dem Henkersfest erwarten.

***

Eben dort, auf dem Wilhelmsplatz, der einstigen Richtstätte der Stadt Stuttgart, fanden sich zur selben Zeit Reiner und Gabi Emmerich ein. Es war dies so ziemlich das einzige der zahllosen Feste, die jeden Sommer in der Stuttgarter Innenstadt gefeiert wurden, zu dessen Besuch man Emmerich noch überreden konnte. Was in erster Linie daran lag, dass der Festplatz ebenso wie der Andrang des Publikums überschaubar waren. Die Beschaffung von Getränken ließ sich in einem zumutbaren Zeitraum ohne übermäßiges Schlangestehen bewältigen, schwäbisch ausgedrückt, hielt sich die „Drucketse“ in Grenzen. Hinzu kam, dass die Veranstalter einen besonderen Wert auf die Qualität der Beschallung zu legen schienen, hier gab es häufig Bands zu hören, die sich abseits der musikalisch ausgelatschten, oft allzu gefälligen Pfade bewegten. Wenn das Wetter also mitmachte, was es nicht in jedem Jahr, wohl aber in diesem, tat, ließ Emmerich sich gerne überreden, Gabi zu begleiten. Wie immer war sie mit Freundinnen verabredet, eine davon, Angelika, saß bereits unter einem der großen Partyschirme am Straßenrand und winkte.

„Hier! Wir sitzen hier. Lutz ist auch da. Macht schon, ich kann den Tisch nicht mehr lange freihalten.“

Emmerichs setzten sich folgsam auf die freie Bierbank gegenüber, darauf bedacht, möglichst viel Platz einzunehmen, der dann den später Eintreffenden zur Verfügung gestellt werden konnte. Eine bewährte Taktik, die allerdings dem eigentlichen Charakter der ortsüblichen „Hocketse“ widersprach und Emmerich jedes Mal daran erinnerte, wie manche Leute in südlichen Gefilden mit Handtüchern die Liegestühle reservierten. Weil aber auch ein Kriminalhauptkommissar nicht dazu verpflichtet sein konnte, seine Handlungen stets strengsten moralischen Vorstellungen zu unterwerfen, schon gar nicht, wenn diese Handlungen in der Freizeit erfolgten, breitete Emmerich, in der Absicht, den Platz neben sich für seinen besten Freund freizuhalten, sorgfältig die leichte Regenjacke, die er sicherheitshalber mitgenommen hatte, über den leeren Rest der Bank, wandte sich an Angelika und fragte: „Wo ist Lutz?“

„Wo wird er sein? Du kennst ihn doch.“ Angelika zog eine Schnute. „Er wollte was zu trinken holen. Wahrscheinlich steht er vor der Bühne.“

„Dann geh ich auch mal …“

„Nein. Du bleibst. Bis ein paar Leute mehr hier sind. Ich warte nicht noch mal alleine.“

„Gabi ist doch bei dir.“

„Wir beide sind nicht dick genug für eine komplette Biergarnitur“, mischte Emmerichs Gemahlin sich praktisch ein.

„Ach wirklich? Aber ich?“

„Du bist dicker“, stellten beide Damen unisono fest, Angelika fügte hinzu: „Es dauert bestimmt nicht lange.“

Zwanzig Minuten später trafen zwei weitere Frauen ein, die Emmerich vom Sehen kannte, er nickte Gabi zu, schnappte seine Jacke, machte sich auf in Richtung Bierstand und von dort zur Bühne. Unterwegs geriet er unversehens zwischen eine Gruppe junger Männer in quittengelben T-Shirts.

„Oi, Alder“, johlte einer frohgemut, entwand ihm flugs seinen vollen Becher und reichte ihn dem Träger eines rosaroten Hasenkostüms. „Das hassu sicher für den Bräudigamm gekauft.“

„Sicher nicht“, widersprach Emmerich verblüfft, während er einigermaßen erstaunt zur Kenntnis nahm, dass die T-Shirts mit den Worten „Hasiputzis letzte Nacht in Freiheit“ sowie dem Bildnis eines traurigen Karnickels hinter Gittern bedruckt waren. „Geben Sie das sofort wieder her. Das ist ja wohl …“

„Lass mal“, unterbrach ihn von hinten, begleitet von einem freundschaftlichen Schulterklopfen, eine vertraute Stimme. Emmerich fuhr herum und blickte verdutzt in das Gesicht seines Kollegen Mirko Frenzel.

„Ach, du bist das“, raunzte er unerfreut. „Würdest du mir bitte erklären, was das soll?“

„Junggesellenabschied“, griente Frenzel freundlich. „In dem Kostüm steckt der Kollege …“

„Bräutigam“, fiel ihm Emmerich ins Wort. „Das hab ich schon verstanden. Und wer genau von unserer Truppe sich entblödet, in einem dermaßen dämlichen Aufzug in der Öffentlichkeit herumzulaufen, das will ich gar nicht wissen.“

„Macht man eben so. Heutzutage.“ Frenzel sah geduldig drein. „Ich ersetze dir das Bier.“

„Darum geht es nicht. Es geht um …“

Und wieder erhielt Emmerich aus heiterem Himmel einen Schlag auf die Schulter versetzt, diesmal allerdings keineswegs in freundschaftlicher Manier. Ein Mann mit kariertem Hemd und grüner Basecap schubste ihn ungebührlich grob zur Seite, rannte zur nahen Straßenkreuzung und von dort in Richtung Altstadt. Ihm folgte ein zweiter Mann in einem schwarzen Kapuzenpulli, der so etwas wie einen Strick über dem Kopf schwang. Emmerich brauchte zwei Sekunden, um wieder festen Stand zu finden.

„Sakrament“, wandte er sich an Frenzel. „Ich muss schon sagen, komische Sitten habt ihr hier. Heutzutage. Mit einer Henkersschlinge in der Stadt herumzurennen …“

„Passt doch zum Fest, was willst du?“ Auch Mirko sah den Männern hinterher, die aber bereits so gut wie außer Sicht waren. „Die gehören nicht zu uns. Was ist jetzt mit dem Bier?“

„Betrachte es als Spende“, winkte Emmerich großzügig ab. „Ich hol mir ein frisches und geh meinen Kumpel suchen.“

***

Emmy streifte auf der Suche nach Bernd ziellos über das Henkersfest. Sie erinnerte sich der Anfänge dieses Festes, einschließlich der Diskussionen, die der damals von vielen als anstößig empfundene Name ausgelöst hatte. Das mochte nun annähernd zwanzig Jahre her sein, fast so viele trennten sie von ihrer in Stuttgart verbrachten Jugend. Nahezu ebenso lange hatte sie Bernd nicht mehr gesehen, es war nicht anzunehmen, dass sie ihn unter dem feiernden Partyvolk ohne Weiteres erkennen würde. Er werde deshalb, hatte er angekündigt, eine grüne Mütze mit den Worten „Hells Kepfle“ in Lautschrift tragen. Was Emmy für einen Mann in dem Alter, das Bernd inzwischen erreicht haben musste, nicht nur etwas albern fand. Offenbar war es auch nicht gerade die zündende Idee eines wirklich hellen Kopfes gewesen, denn bislang war es ihr nicht gelungen, ihren Bruder anhand dieses besonders originellen Merkmals zu identifizieren. Genau genommen handelte es sich bei Bernd auch lediglich um ihren Halbbruder, er war das Kind aus Mutters Ehe, während sie sich eine ganze Kindheit lang als unerwünschter Bastard gefühlt hatte. Nicht, was die Mutter selbst anlangte, wohl aber den Rest der Familie Schlaicher, deren Name zwar auch einmal der ihre gewesen war, die sie aber stets hatte spüren lassen, dass sie nicht dazugehörte. Emmy war das Ergebnis einer sogenannten Mesalliance, einer äußerst kurzfristigen Verbindung, die ihre damals schon in den Vierzigern stehende Mutter in einem Anfall von Jugendwahn nach dem Ableben von Schlaicher senior mit einem Türken, Griechen oder Marokkaner eingegangen war – so jedenfalls hatte es in der Verwandtschaft, die ja eigentlich auch nicht die von Emmy war, geheißen. Sie dagegen wusste, dass er ein Jugoslawe gewesen war, Jossip mit Namen, mehr aber auch nicht. Kurz nach ihrer Geburt war dieser Jossip aus Mutters Leben wieder verschwunden, ob nach Serbien, Kroatien, Slowenien oder Montenegro wusste niemand. Über Emmys Herkunft wurde kein Wort mehr verloren, schon gar nicht von der Mutter, der die Affäre peinlich war. Es war daher kaum verwunderlich, dass Emmy, die mit Eintritt der Pubertät begonnen hatte, lästige Fragen zu stellen, sich zu einem recht aufsässigen Teenager entwickelte und ihr Verhältnis zur Familie, in dem der unbekannte Vater trotz Abwesenheit, oder vielleicht gerade deshalb, eine nicht unbedeutende Rolle spielte, ein gespanntes war. Dies galt nicht zuletzt auch für den siebzehn Jahre älteren Bruder, der alleine das Haus erben würde, in dem Emmy aufgewachsen war. Sie hatte es nie als Heim empfunden, eher wie ein Hotel, das zu verlassen man sie irgendwann zwingen würde. Bevor es so weit kommen konnte, war sie daher selbst gegangen und hatte einen großen Teil ihrer Jugend in Wohngemeinschaften und den damals angesagten Clubs der Stadt verbracht. Bis sie in einer warmen Sommernacht vor dem „Palast der Republik“ Hubert Steisshofer über den Weg gelaufen war und es sie, an seiner Seite, erst nach München und dann in die halbe Welt verschlagen hatte. Dass Hubert, nebenbei bemerkt, ebenfalls siebzehn Jahre älter gewesen war als sie, war ihr erst später bewusst geworden, spielte aber nun, da er tot war, keine Rolle mehr. Stattdessen also wieder Bernd. Mehrfach schon hatte sie nun seine Handynummer gewählt, außer einem Freizeichen aber nichts zu hören bekommen. Am verabredeten Treffpunkt rechts neben der Bühne war kein Mann mit grüner Schirmmütze aufgetaucht, auch keiner, der einem Bernd, wie sie ihn in Erinnerung hatte, irgendwie ähnlich sah. Unkonzentriert und einigermaßen ratlos lauschte Emmy der Band, bis Polizeisirenen für einige Minuten die Musik übertönten. Herumzustehen und zu warten, hatte so keinen Sinn, zudem war sie durstig. Emmy beschloss, ihren Posten zu verlassen und etwas zu trinken.