Читать книгу Frieden - eine verlorene Kunst? - Stephan Elbern - Страница 6

EINLEITUNG

ОглавлениеEs war im Schloss zu Versailles, im Februar 1871. Für das soeben gegründete Deutsche Reich verhandelte Otto von Bismarck mit dem Ministerpräsidenten Adolphe Thiers über ein Friedensabkommen zur Beendigung des Deutsch – Französischen Krieges. Auf Wunsch des preußischen Militärs forderte der „Eiserne Kanzler“ die Abtretung der wichtigen Grenzfestung Belfort; der gegnerische Unterhändler wies dieses Verlangen jedoch zurück. Große Teile Frankreichs waren von deutschen Truppen besetzt, eine Weiterführung des Krieges unmöglich. Dennoch – aus heutiger Sicht erstaunlich – setzte Bismarck seine Forderung nicht durch Drohungen – etwa mit einem weiteren Vormarsch – durch. Vielmehr ließ er dem Ministerpräsidenten die Wahl: Falls dieser einer deutschen Siegesparade auf den Champs-Élysées zustimmte, dürfte Frankreich Belfort behalten; andernfalls sollte es an das Reich fallen. Der französische Unterhändler entschied sich für den Besitz der Festung.

Erneut in Versailles, nahezu 50 Jahre später; der 1. Weltkrieg war beendet. Im Spiegelsaal des Schlosses hatten die Vertreter der Alliierten Platz genommen; dann wurden die deutschen Delegierten eingelassen. An den Verhandlungen der Siegermächte über die Bestimmungen des Abkommens hatten sie nicht teilgenommen; ihre Aufgabe war lediglich, das einseitig verhängte Diktat zu unterzeichnen; es war ein Tribunal, kein Vertragsabschluss (1919).

Ein Vergleich beider Szenen lässt deutlich erkennen, wie im verhängnisreichen 20. Jh. eine uralte diplomatische Kunst verloren ging: die Fähigkeit, einen militärischen Konflikt durch ein Abkommen zu beenden, das zwar möglichst den eigenen Interessen diente (etwa durch territorialen oder wirtschaftlichen Gewinn), zugleich aber den ursprünglichen Friedenszustand wiederherstellte und damit die Rückkehr zu normalen völkerrechtlichen Beziehungen erlaubte (wobei der augenblickliche Gegner durchaus ein künftiger Verbündeter sein konnte!).1

Solange überwiegend monarchische Staaten gegeneinander Krieg führten – ob die Herrscher des Alten Orients und des hellenistischen Staatensystems oder die europäischen Fürsten seit Beginn des Mittelalters – blieb ohnehin der gegenseitige Respekt erhalten, der sich bereits bei den Pharaonen und Hethitern in der Anrede „Mein Herr Bruder“2 äußerte (auch wenn man eine militärisch günstige Lage bedenkenlos zur Durchsetzung der eigenen Interessen nutzte).3 Die Verschwägerung nahezu aller Dynastien – im Hellenismus ebenso wie im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa – ließ ohnehin nur in den seltensten Fällen Erbitterung oder persönliche Abneigung aufkommen; man führte gleichsam Krieg innerhalb der eigenen Familie. Auch die Kombattanten hegten keine feindseligen Gefühle gegeneinander, zumal wenn sie derselben adligen Schicht entstammten; so sind Treffen zwischen preußischen und österreichischen Offizieren in Kampfpausen des Siebenjährigen Krieges (1756 – 63) überliefert, bei denen man mit Wein und Champagner die beiderseitige Tapferkeit und Courtoisie hochleben ließ. Religiöse Konflikte – mit den „Ungläubigen“ im Morgenland oder gar „Ketzern“ – folgten dagegen anderen Gesetzen, wie etwa die Gräuel des Katharerkreuzzuges in Südwestfrankreich belegen.

Erst mit der Französischen Revolution kam zunehmend Hass zwischen den Völkern auf, vor allem aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht – jetzt kämpften Landeskinder statt angeworbener Söldner – sowie der veränderten Kriegführung (und der damit verbundenen Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung). Dennoch erreichten die Schrecken der damaligen militärischen Konflikte niemals das Ausmaß des 20. Jhs.; erfolgreich hatte man nach dem Westfälischen Frieden den Krieg „domestiziert“.

Dagegen steigerte sich im Zeitalter des Nationalismus der Völkerhass in erschreckendem Maße; hinzu kamen – spätestens seit der bolschewistischen Oktoberrevolution (1917) – ideologische (und damit religionsähnliche) Gegensätze, die – zumindest zeitweilig – ein friedliches Nebeneinander unmöglich machten. Mit dem „Klassenfeind“ konnte man eben keine normalen Beziehungen pflegen (so wenig wie mit dem „Rassenfeind“ oder dem „Feind der Demokratie“). Die Vernichtung oder zumindest die „Bestrafung“ des Gegners wurde zum Hauptziel der „modernen Glaubenskriege“, nicht die Wiederherstellung des Friedenszustandes. Dadurch ging diese politische und diplomatische Kunst – unwiederbringlich? – verloren. Denn ein einvernehmliches Miteinander ist nur dann möglich, wenn man den Vertragspartner als gleichberechtigt ansieht und auch ihm legitime Interessen zubilligt.

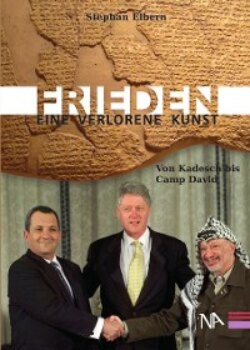

Seit dem 1. Weltkrieg sind daher Friedensabkommen selten geworden; zahlreiche Konflikte wurden lediglich einstweilen durch einen Waffenstillstand beendet – etwa in Korea und Indochina, auf Zypern und im Nahen Osten; eine dauerhafte politische Lösung ist dort auf Jahrzehnte hinaus nicht zu erwarten. Im Irak – Krieg verkündete man nur das „Ende der Hauptkampfhandlungen“; er dauert noch immer an, eine Beilegung ist nicht abzusehen. Auch der 2. Weltkrieg wurde – zumindest in Europa – nie durch einen abschließenden Friedensvertrag beendet; das beweist u. a. das Fortwirken der „Feindstaaten-Klausel“ gegen Deutschland und seine einstigen Verbündeten (vor dem 20. Jh. war eine derartige Brandmarkung des besiegten Gegners undenkbar).4 Zu den wenigen Ausnahmen zählt das Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel in Camp David (1978), das bisher von beiden Seiten eingehalten wird (aber keine Gesamtlösung des Nahostproblems herbeiführte).

In dieser Zeit ging aber nicht nur die politische Kunst verloren, Frieden zu schließen, sondern zugleich die „Domestizierung des Krieges“, die Europa nach dem Westfälischen Frieden erreicht hatte. Seither folgten die Kampfhandlungen festen Regeln, die im allgemeinen eingehalten wurden; die Nicht – Kombattanten waren weitgehend vor Übergriffen geschützt. Zu einem systematischen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung kam es erstmals nach 1648 im – ideologisch geprägten! – amerikanischen Bürgerkrieg (1861 – 65), etwa bei dem berüchtigten „Sherman-Raid“, dem die blühende Kultur und Zivilisation der Südstaaten zum Opfer fiel.5 Der Sezessionskrieg war nicht nur hinsichtlich von Strategie und Bewaffnung der erste militärische Konflikt der Moderne, sondern auch im rücksichtslosen Verhalten gegenüber der schutzlosen Zivilbevölkerung (das freilich in Dresden und Hiroshima aufgrund des technischen „Fortschritts“ zu weit höheren Opferzahlen führen sollte). Vorbildhaft war der amerikanische Bürgerkrieg auch in der Forderung der Nordstaaten nach „bedingungsloser Kapitulation“ (unconditional surrender) anstelle einer diplomatischen Lösung6, ebenso in der – später nicht ausgeführten – Absicht, „Kriegsverbrecher“ wie den Präsidenten der „abtrünnigen“ Bundesstaaten hinzurichten, die bereits auf die Prozesse von Nürnberg und Tokio oder das Todesurteil gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein weist. Entgegen einem häufig geäußerten Vorurteil hat nämlich die Verbreitung der Demokratie keineswegs zum Weltfrieden oder zu einer humanen Kriegführung beigetragen (dafür mögen die Orte My Lai und Guantanamo stehen, ebenso die „Kollateralschäden“ im Irak und in Afghanistan). Vielmehr haben – wie bereits erwähnt – die Herrscher früherer Jahrhunderte ihre Gegner mit mehr Respekt behandelt als demokratisch gewählte Politiker der Gegenwart. Etwas überspitzt formuliert – unsere Epoche könnte von Ramses II. und dem Hethiterkönig Hattušili lernen!

Diese Behauptung mag heute vermessen, zumindest aber „politisch unkorrekt“ erscheinen, da die moderne Parteiendemokratie allgemein als einzig legitime Staatsform angesehen und als „Höhepunkt der Geschichte“ gefeiert wird. Tatsächlich werden jedoch in unserem demokratischen Zeitalter Konflikte nur noch höchst selten friedlich beigelegt, und gerade die Führungsmacht der westlichen Welt zieht es vor, ihre politischen und militärischen Gegner gnadenlos niederzuwerfen. Denn diese Epoche hat verlernt, den Gegner als gleichrangig sowie seine Ziele und Interessen als gleichberechtigt anzuerkennen. Dem nüchternen Historiker sei darum gestattet, diese – auf geschichtlichen Fakten basierende – scharfe Zeitkritik dem weithin emphatisch verkündeten „Mythos Demokratie“ entgegenzusetzen, der die Welt eben nicht in jeder Hinsicht zum Besseren verändert hat.

Das vorliegende Buch will aber nicht nur an die verlorene Kunst erinnern, Frieden zu schließen. Zudem soll es einen grundlegenden Fehler des heutigen politischen Denkens – nicht nur in Deutschland – aufzeigen: Es gibt kein „Ende der Geschichte“ (wie 1990 voreilig verkündet); das Werden der Völker und Staaten unterliegt vielmehr weiterhin einem steten Wandel. Weder territorial noch ideologisch ist ein Endpunkt erreicht oder erreichbar (so betrachtete man den weltweiten Sieg der Demokratie als unabwendbar und begrüßte euphorisch den „Arabischen Frühling“; tatsächlich scheint er jedoch in die Gründung von islamischen Gottesstaaten zu münden!). Auch die heutigen Staatsgrenzen sind zweifellos – entgegen allen Zusicherungen – nicht endgültig: Dass Russland in seinem ewigen Streben nach „warmen Meeren“ dereinst erneut das Baltikum erobert, ist ebenso möglich wie ein Austritt von Katalonien oder Schottland7 aus dem spanischen bzw. britischen Staatsverband. Vielleicht liest ja ein Politiker dieses Buch und zieht sogar Lehren daraus – man sollte die Hoffnung nicht aufgeben!

Zu einem Zeitpunkt entstanden, da die Ausspähung der europäischen „Verbündeten“ durch die US-Geheimdienste deren Vasallenstatus gnadenlos offenbarte, soll es zudem an frühere Jahrhunderte gemahnen, als selbstbewusste Staaten und Völker gleichberechtigt miteinander verkehren sowie frei über ihre Bündnisse und Interessen entscheiden konnten, statt sich willig unter das Joch des „Großen Bruders“ zu beugen.