Читать книгу Frauen im Kriegsdienst - Thomas Hanifle - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Interviews und Dokumente

ОглавлениеIn diesem Buch werden 14 Südtirolerinnen ausführlich vorgestellt. Neun davon waren 23 Jahre alt und jünger, als sie in den Kriegsdienst eintraten, sechs von diesen sogar erst 18 Jahre alt und jünger. Die restlichen fünf Frauen waren Anfang 30. Wie viele Südtirolerinnen insgesamt Kriegsdienst für NS-Deutschland leisteten, kann, wenn überhaupt, nur grob geschätzt werden. Fest steht, dass einige Tausend Frauen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren effektiv bis Ende 1941 nach Deutschland abwanderten – also Jahrgänge, die bevorzugt für den Kriegsdienst infrage kamen.26 Außerdem wurden mit dem Einzug der deutschen Truppen in Italien im Herbst 1943 dort auch Südtirolerinnen für den Kriegsdienst herangezogen. Es ist also davon auszugehen, dass mindestens einige Hundert Frauen mit Südtiroler Herkunft als Kriegshelferinnen eingesetzt wurden, vielleicht sogar mehr: als Maiden für den Reichsarbeitsdienst, als Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie oder Landwirtschaft, als Flak- oder Nachrichtenhelferinnen bei der Wehrmacht, als Reichsluftschutzhelferinnen, als Zivilangestellte in Soldatenheimen, in unterschiedlichen Funktionen bei der SS oder Gestapo oder als Mitarbeiterinnen im Südtiroler Ordnungsdienst SOD ab Herbst 1943. Wie viele von diesen Frauen nach dem Krieg nach Südtirol zurückkehrten, ist nicht bekannt, auch nicht, wie viele im Krieg ums Leben kamen.

Die meisten der Südtiroler Frauen, die in der SS oder Wehrmacht aktiv waren, sind längst verstorben. Dieses Buchprojekt ist deshalb vor allem eine Spurensuche, die auf Interviews mit Zeitzeuginnen und auf Dokumente aus unterschiedlichen Archiven zurückgreift. Einige der Interviews wurden nicht vom Autor, sondern von der Journalistin Astrid Kofler für ein Filmprojekt, vom Künstler Stefan Fabi sowie den Historikerinnen Martha Verdorfer und Adelina Wallnöfer vor allem für das Buch „Wie die Schwalben fliegen sie aus“ (Edition Raetia 2011) geführt, wobei der Fokus der Gespräche nicht ausschließlich auf dem Kriegsdienst lag. Die Interviews der beiden Historikerinnen sowie weitere Gespräche mit Südtiroler Frauen aus dem 20. Jahrhundert befinden sich im Frauenarchiv Bozen. Der italienische Historiker Costantino di Sante legte mit seiner Arbeit über die Verbrechen im Polizei-Durchgangslager in Bozen27 auch die unrühmliche Rolle von Paula Plattner offen, die ausführliche Strafprozessakte der Klausnerin befindet sich im Staatsarchiv in Bozen. Der Autor führte außerdem Interviews mit einigen Nachkommen der Porträtierten, so mit Verena Neubauer, der Tochter von Therese Marchetti, und Günther Matscher, dem Sohn von Anna Ruepp. Allen Genannten gilt ein großes Dankeschön für ihre wertvolle Arbeit und Mithilfe. Umfassende Informationen über den Werdegang von Südtirolerinnen in der SS und Wehrmacht lieferten außerdem Dokumente aus dem Bundesarchiv in Berlin, den National Archives in Washington, den Akten der Dienststelle Umsiedlung Südtirol DUS im Tiroler Landesarchiv, dem Staatsarchiv in Bozen sowie des Südtiroler Kriegsopfer- und Frontkämpferverbands im Südtiroler Landesarchiv. Vor allem im Rahmen einer noch eingehenderen Auswertung der DUS-Akten in Innsbruck könnten weitere Frauen ausfindig gemacht werden, die im Kriegsdienst standen, und nähere Einzelheiten dazu offengelegt werden.

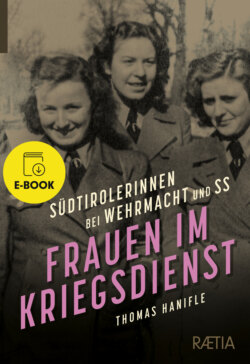

Anhand von überlieferten Dokumenten lassen sich viele Kriegstätigkeiten nachvollziehen. Im Bild das Arbeitsbuch von Therese Marchetti

Bei der Beschäftigung mit manchen der hier vorgestellten Biografien taucht die Frage nach der Verantwortung, Mitbeteiligung, Mitwisserinnen-, Komplizinnen- und Täterinnenschaft im Rahmen des verbrecherischen NS-Systems auf. Kann über diese Frauen, wenn sie nicht aktiv an NS-Verbrechen beteiligt waren, überhaupt geurteilt werden oder hatten sie ohnehin keinen Handlungsspielraum? In den Texten kommen dazu vor allem Historikerinnen zu Wort, außerdem zeigen Beispiele aus der jungen Vergangenheit, dass die Justiz auch nach Jahrzehnten Unterstützerinnen und Unterstützer von NS-Verbrechen noch im hohen Alter zur Rechenschaft ziehen kann.

Der Historiker Leopold Steurer machte mich außerdem auf das Wirken der Österreicherin Hedwig Stocker als Oberwachtmeisterin in der Haftanstalt Krems aufmerksam. Briefe und Dokumente belegten, dass Stocker eine Frau mit Zivilcourage war, die unter den Gefangenen, zumeist politische Häftlinge und NS-Widerstandskämpfer, sehr beliebt war. Ihr Beispiel zeigt, dass Frauen immer noch die Wahl hatten, wie sie den Handlungsspielraum im Rahmen ihres Aufgabengebietes auslegten. Hedwig Stocker entschied sich, mutig zu sein: „Sie hat unter Hintansetzung ihrer Person und dem Risiko, ihre Stellung zu verlieren, alles für uns getan, wie z. B. uns mit Essen versorgt, uns immer Möglichkeiten gegeben, ein menschliches Dasein zu führen“, schrieben zwölf Häftlinge nach dem Krieg in einem Brief. Stocker ging noch einen Schritt weiter: Gegen Kriegsende versteckte sie eine politisch Verfolgte und rettete sie so vor den Fängen der SS.28