Читать книгу Frauen im Kriegsdienst - Thomas Hanifle - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Männer geben, Frauen brauchen Schutz

ОглавлениеKriegsheldinnen wie Jeanne d’Arc oder Victoria Savs wurden von der Propaganda häufig überhöht dargestellt und sind die Ausnahme in der Geschichte, kämpfende oder kampfunterstützende Frauen wie Anna Ruepp dagegen nicht. Beispiele dafür reichen bis in die Antike zurück: So nahmen Frauen bereits an den Feldzügen Alexanders des Großen teil. Im Dreißigjährigen Krieg versorgten sie im Tross nicht nur die Männer, sondern sie kämpften auch an ihrer Seite. Die Palastwachen im Mongolischen Reich im 14. Jahrhundert und die Kriegerinnen im afrikanischen Dahomey im 18. und 19. Jahrhundert waren als rein weibliche Kampftruppen gefürchtet. Der weibliche Kriegseinsatz war dabei breit gefächert und reichte von der Krankenpflege bis hin zu Frauen, die auch als Scharfschützinnen eingesetzt wurden.4

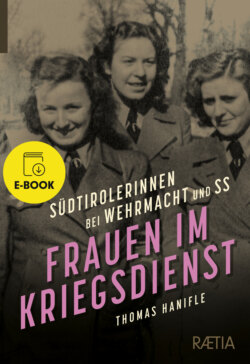

Anna Ruepp (li.) am Horchgerät in Baden bei Wien

Der Kriegsraum ist seit jeher jedoch männlich bestimmt. Männer tragen Waffen, kämpfen an der Front, verteidigen die Heimat und erzählen Heldengeschichten. Frauen sind vor allem Opfer und stehen für Heimat und Frieden, vom Krieg erzählen sie kaum. Männer geben, Frauen brauchen Schutz, so der Dualismus, der bis in die Antike zurückreicht und in vielen Kulturkreisen verankert ist.5 Im 19. Jahrhundert wurde dieser Dualismus durch die Nationalisierung der Massen nochmals verstärkt, wobei sich die kulturellen Vorstellungen entlang der Koordinaten Volk und Nation orientierten. Im Entwurf von Nation bildete sich eine spezifische Form „des antagonistischen Militarismus mit seinem kriegerischen, heroischen Männlichkeitsentwurf“ heraus, der die Frau nicht nur vom militärischen, sondern auch vom politischen Bereich ausschloss, weiß die Historikerin Siglinde Clementi.6 Militarisierung und Politik ergänzten sich: Die Forderung nach politischen Rechten für alle männlichen Bürger war an die allgemeine Wehrpflicht gebunden, die im Europa des 19. Jahrhunderts in allen Staaten eingeführt wurde. So wurden Militär und Politik zur alleinigen Domäne des Mannes, der Vaterland, Familie und Heimat verteidigen sollte.7 Die Praxis sah aber anders aus, denn bei kriegerischen Auseinandersetzungen waren Frauen weiterhin unersetzlich. Außerdem stützten sich die Vorstellungen von Nation und Volk auf die Volksfamilie und hier nahm die Frau unweigerlich eine wichtige Rolle ein. So bekamen Männer und Frauen „auf der Basis des bürgerlichen, polarisierten Geschlechtermodells dichotome Rollen und unterschiedliche Sphären, Identitäten und Aufgabengebiete zugewiesen, die sich zwar hierarchisch gestalteten, sich aber auch komplementär aufeinander bezogen und funktional ergänzten“, so Siglinde Clementi.8

Frauen sind unverzichtbare Akteurinnen in der Kriegsmaschinerie. In Lazaretten und Spitälern sind sie mit der Pflege von Verwundeten betraut. Im Bild eine Szene in einem Verwundetenspital in Galizien, 1914/15

Spätestens mit dem Ersten Weltkrieg wurde die weibliche Beteiligung zu einem Massenphänomen. Hunderttausende Frauen waren nicht nur an der Heimatfront und in der Rüstungsindustrie tätig, sie dienten auch in der englischen Royal Air Force oder wurden in Frankreich, Russland, Deutschland oder Österreich in Feldlazaretten oder Militärhospitälern eingesetzt. Im Zweiten Weltkrieg weiteten sich die Aufgabengebiete der Frauen im Kriegsdienst aus – ihre Anzahl ging in die Millionen. In der amerikanischen Armee dienten rund eine halbe Million, in der Sowjetarmee über eine Million und auch die englische Armee beschäftigte mehr als 200.000 Frauen.9 Bis auf die Sowjetunion war es allen Nationen wichtig, dass diese als Helferinnen und Unterstützerinnen der kämpfenden Männer wahrgenommen würden. „Nicht der Militärdienst per se war nun das zentrale Kennzeichen der Geschlechtsunterschiede, sondern der Kampfeinsatz selbst. Waffentragende weibliche Soldaten blieben undenkbar“, schreibt die Historikerin Karen Hagemann.10 Und Hitler-Deutschland? Dort schuf das Nazi-Regime bereits 1935 die rechtliche Grundlage für eine weibliche Wehrpflicht. So sah die allgemeine Wehrpflicht für den Mann eine Klausel vor, dass im Kriegsfall „über die Wehrpflicht hinaus jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau zur Dienstleistung für das Vaterland verpflichtet“ sei.11 Darauf brauchten sich die Kriegsplaner vor allem zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nicht zu berufen, denn viele Frauen meldeten sich aus Kriegsbegeisterung freiwillig. Bis zum Kriegsende waren einige Millionen Frauen nicht nur als Krankenschwestern beim Deutschen Roten Kreuz, als Reichsluftschutzhelferinnen an der Heimatfront, im Reichsarbeitsdienst oder in der Kriegs- und Landwirtschaft tätig, sondern auch in der Gestapo, Wehrmacht und SS. Die Frauen ersetzten die frontkommandierten Männer, sie „agierten mitten im Krieg, fanden sich an nahezu allen Kriegsschauplätzen“, weiß die Historikerin Franka Maubach, die den Erfahrungen der Wehrmachtshelferinnen nachgespürt hat.12 Die Wehrmacht bildete eine halbe Million Frauen zu Nachrichten- und Flakhelferinnen, Funkerinnen oder Bürokräften aus – viele davon begleiteten die deutschen Truppen in die von den Nazis eroberten Gebiete. Vor allem in Osteuropa, in Polen oder in Russland, unterstützten viele Frauen in unterschiedlichen Funktionen auch Verbrechen. „Sie waren ganz in der Nähe der Tatorte; die Entfernungen zwischen den Kleinstädten, wo die Frauen ihrer täglichen Routine nachgingen, und den Schrecken der Ghettos, Lager und Massenhinrichtungen waren nicht groß“, urteilt die Historikerin Wendy Lower, die zur Komplizen- und Täterschaft von deutschen Frauen im europäischen Osten geforscht hat.13 In der SS peinigten und mordeten KZ-Aufseherinnen unschuldige Gefangene, die NS-Eliteorganisation gründete sogar einen Helferinnenkorps, der sich in die Sippengemeinschaft einfügte. Aber nur wenige Frauen wurden für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Die Nachkriegsjustiz traute ihnen weitgehend weder aktives Handeln noch Verantwortung zu, deshalb galten sie „als Statistinnen des Verbrechens“, urteilt die Historikerin Marita Krauss.14

Vier Pilotinnen der U.S. Air Force vor ihrem Flugzeug, ca. 1944. Derartige Bilder waren häufig propagandistisch ausgeschlachtet.

Die Sowjetarmee beschäftigte über eine Million Frauen, im Bild Angehörige der sogenannten Nachthexen, eines Nachtbombenfliegerregiments.