Читать книгу Frauen im Kriegsdienst - Thomas Hanifle - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Umgang mit den Erinnerungen

ОглавлениеWie gingen die Frauen mit ihren Erfahrungen um? Die russische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat die Stimmen von Frauen eingefangen, die in der Roten Armee gekämpft haben. Auch solche, die an der Front waren, hätten viele Jahre kaum oder überhaupt nicht über diese Zeit erzählt. Und wenn schon berichteten die Frauen „nicht ihren ‚weiblichen‘ Krieg, sondern den ‚männlichen‘“, schreibt Alexijewitsch. Sie passten sich dem festgeschriebenen männlichen Kanon an, der von Heldengeschichten, Technik oder Generälen bestimmt war. Die Journalistin sprach mit Dutzenden Zeitzeuginnen und fand heraus: „Der ‚weibliche‘ Krieg hat seine eigenen Farben und Gerüche, seine eigenen Empfindungen und seinen Raum für Gefühle. Seine eigenen Worte. Darin kommen keine Helden und keine ihrer unglaublichen Taten vor, sondern einfach Menschen, die eine unmenschliche menschliche Arbeit tun.“15

Diese Stimmen hatten in der Nachkriegszeit bis herauf in die 1990er-Jahre keinen Platz, natürlich auch in Deutschland nicht, weder in der Öffentlichkeit noch in der Forschung. Die allermeisten Frauen, die für Hitler-Deutschland Kriegsdienst geleistet hatten, fügten sich dort mehr oder weniger unbehelligt in die Nachkriegsgesellschaft ein. Wenn ihre Rolle während des Krieges überhaupt thematisiert wurde, wurden sie als unschuldige Kriegsopfer dargestellt, wie häufig in der Geschichte. In der deutschen Nachkriegsgeschichte wurden aus ihnen sogar Heldinnen, „die den Trümmerhaufen beseitigen mussten, welchen Deutschlands beschämende Vergangenheit hinterlassen hatte“, urteilt die Historikerin Lower.16 Und auch für Karen Hagemann versuchte Westdeutschland seine „Verantwortung und Schuld mit einer Opfer-Erzählung bewältigen zu können, die sich auf die alliierten Flächenbombardements, Nachkriegsvertreibungen und Massenvergewaltigungen durch die Sowjets konzentrierte“17.

Die Kriegskameradinnen blieben auch nach dem Krieg in Kontakt, sie trafen sich regelmäßig in kleinen Gruppen und erinnerten sich an die gemeinsame Zeit. Es mag befremdlich klingen, aber für viele dieser Frauen waren es die schönsten Jahre ihres Lebens: Sie waren jung, ungebunden, sie konnten reisen und neue Länder kennenlernen, viele von ihnen verliebten sich im Krieg das erste Mal.18

Auch Südtirolerinnen, die für NS-Deutschland Kriegsdienst leisteten, berichteten von schönen Momenten im Krieg. Aloisia Pechlaner arbeitete in einem Soldatenheim in Neapel und verbrachte ihre Freizeit gerne am Strand, deutsche Soldaten führten sie in der Stadt aus. Olga Mellauner war als Flakhelferin im Burgenland stationiert, Anfang 1945 flüchtete sie vor den heranrückenden Russen. Die Zeit blieb der Brixnerin trotzdem gut in Erinnerung, vor allem die weibliche Kameradschaft. Zita Ladurner feierte ihren 18. Geburtstag während der Ausbildung zur Flakhelferin in Baden bei Wien. Es war Winter, täglich gab es Fliegeralarm, aber „Sorgen hattest du keine“, kommentierte die Algunderin noch Jahrzehnte später, im Gegenteil: Es gab sehr schöne Momente und sie gingen sogar ins Kino.19 Hilde Kerer war zuerst in Minsk und später in Poitiers in Frankreich als Nachrichtenhelferin für die Wehrmacht tätig. Dort kaufte sie sich im Mai 1944 einen Tennisschläger und spielte in jeder freien Minute mit ihren Kolleginnen. Mit diesen machte sie außerdem Ausflüge in der Gegend oder ging paddeln, am Pfingstmontag 1944 plante sie einen Reitausflug. Die Notizen in ihrem Tagebuch lesen sich wie ein Urlaubsaufenthalt. Erst als die Alliierten in der rund 300 Kilometer entfernten Normandie landeten, hält auch der Krieg darin Einzug. „Die Arbeit ist ins Vielfache gestiegen. Die Terroristen machen unser Gebiet unsicher“, schrieb Hilde Kerer.20 Anfang August verließ die Brixnerin fluchtartig mit ihrer Abteilung das von den Nazis besetzte Land.

Die meisten der Südtirolerinnen im Dienst der SS und Wehrmacht kehrten nach Kriegsende in ihre Heimat zurück. Von ihren Erfahrungen als Nachrichten- und Flakhelferinnen, Sekretärinnen und Funkerinnen, Mitarbeiterinnen von Soldatenheimen oder Verpflegungsverantwortliche eines Lazaretts berichteten sie kaum etwas, es wollte auch niemand etwas davon wissen. Warum auch? Der Krieg war endlich vorbei, in Südtirol stand das zähe Ringen um eine echte Autonomie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eine selbstkritische Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit stand über Jahrzehnte nicht zur Debatte. Die Nachkriegsgeneration wuchs damit auf, sich als Opfer der Diktaturen von Mussolini und Hitler zu verstehen.

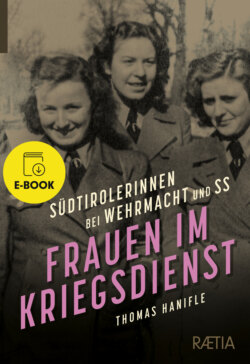

Kameradschaft spielte auch unter Frauen im Krieg eine große Rolle. Im Bild die Brixnerin Hilde Kerer (re.) mit ihrer Kollegin Elfriede Zeidler.

Dass die Väter und Großväter als Soldaten der Wehrmacht und SS auch an Kriegsverbrechen beteiligt waren, wurde lange Zeit überhaupt nicht oder nur in Ansätzen thematisiert21 – bis heute fehlt eine breite öffentliche Diskussion darüber. Im Gegenteil: Die Südtiroler Soldaten wurden in Todesanzeigen, Nachrufen und vor allem bei Gedenkfeiern vor Kriegerdenkmälern und auf Soldatenfriedhöfen heroisiert, die Gefallenen als Kriegsopfer mythisiert, die lediglich ihre Pflicht erfüllt hatten.22 Ehemalige SS- und Wehrmachtssoldaten trugen bei solchen und ähnlichen Anlässen sogar ihre Tapferkeitsmedaillen zur Schau.23 Bis heute geben die Sinnsprüche auf den Kriegerdenkmälern in den Ortschaften ein verzerrtes und einseitiges Geschichtsbild wieder. Südtiroler Deserteure aus der Wehrmacht, Widerständler, Verfolgte und Ermordete des NS-Regimes finden darin keinen Platz. Und die Frauen, die Kriegsdienst geleistet hatten? Auch sie kommen bei der Heldenschau und bei Gedenkveranstaltungen nicht vor. Wenn schon finden sie sich als steinerne Witwen bei den Kriegerdenkmälern dargestellt, die um ihre gefallenen Männer trauern – und entsprechen so eben jenem Bild der Frau in einem männlich dominierten Kriegsraum, das über Jahrhunderte hinweg transportiert wurde.

Während Männer auf Kriegerdenkmälern heldenhaft mythisiert werden, werden Frauen, wenn überhaupt, als trauernde Witwen und Mütter dargestellt. Im Bild das Kriegerdenkmal in Naturns