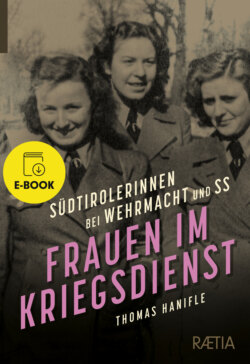

Читать книгу Frauen im Kriegsdienst - Thomas Hanifle - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Optantinnen als Kriegshelferinnen

ОглавлениеAber was hatten die Südtirolerinnen überhaupt zu erzählen? Wie kam es dazu, dass sie Kriegsdienst für das Nazi-Regime leisteten? Meldeten sie sich freiwillig oder wurden sie zwangsverpflichtet? Welche Aufgabengebiete und welche Handlungsspielräume hatten sie in diesem männlich dominierten Kriegsraum? Waren einige nahe an den NS-Verbrechen dran oder vielleicht sogar daran beteiligt? Was bekamen sie mit? Welche Verantwortung tragen sie? Diesen Fragen geht dieses Buch nach. Es beschäftigt sich mit den Biografien von Südtirolerinnen, die im Unterschied zu ihren deutschen Kameradinnen nicht in Hitler-Deutschland, sondern hauptsächlich in Südtirol sozialisiert wurden, das seit 1919 zu Italien gehörte. Der italienische Faschismus, der die deutsch- und ladinischsprachige Minderheit seit 1922 unterdrückte, war dabei prägend. Die meisten der porträtierten Frauen besuchten ausschließlich italienischen Unterricht, da die deutsche Sprache verboten war. Wenn überhaupt erlernten sie das Lesen und Schreiben in der deutschen Sprache in einer der Geheimschulen, die es in fast allen Ortschaften Südtirols gab. Als Hitler in Deutschland die Macht ergriff, wuchs bei vielen Südtirolerinnen und Südtirolern nicht nur das Selbstvertrauen, sondern bald auch die Hoffnung, dass Hitler Südtirol wie das Saarland zurück ins Reich holen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich längst der Völkische Kampfring Südtirol VKS als nationalsozialistische Volksgruppenorganisation formiert, die bald in fast allen Dörfern einen Ableger hatte. Mindestens drei Frauen, die später in den Kriegsdienst für NS-Deutschland eintraten, bewegten sich als Jugendliche und junge Frauen in den VKS-Kreisen, waren regelmäßig bei Treffen dabei oder führten sogar eine Jugendgruppe. Der VKS war nicht nur wie die NSDAP organisiert und strukturiert, er übernahm auch die nationalsozialistische Weltanschauung und vermittelte diese bei Schulungen und Treffen weiter.24 Maria von Sölder, die später für die SS und die Wehrmacht tätig war, sagte lange nach dem Krieg selbstbewusst: „Wir waren die bewussteren Deutschen. Einer, der da lebt, ist es automatisch, wir mussten darum kämpfen.“25 Im Zuge der Südtiroler Option im Jahr 1939 machte sich der VKS für die Auswanderung der Südtiroler Bevölkerung nach Deutschland und gegen einen Verbleib im italienischen Südtirol stark. Der Pakt zwischen Hitler und Mussolini sollte das Südtirolproblem aus der Welt schaffen. 86 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler optierten nach einer wahren Propagandaschlacht für das Gehen. Diejenigen, die sich für das Bleiben entschieden, wurden ausgegrenzt und schikaniert. Die Option spaltete die Bevölkerung und hinterließ tiefe Gräben auch innerhalb von Familien. Insgesamt rund 70.000 Südtirolerinnen und Südtiroler verließen bis 1941 das Land, dann kam die Abwanderung kriegsbedingt zum Stillstand.

In Südtirol aufwachsen bedeutete in den 1930er-Jahren aufwachsen mit dem Faschismus: Das Foto zeigt ein Treffen der faschistischen Jugend Balilla in Marling Mitte der 1930-Jahre.

Bis auf die Dableiberin Martha Flies Ebner, die als Sekretärin bei der Organisation Todt in Norditalien arbeitete, waren alle in diesem Buch porträtierten Südtirolerinnen Optantinnen oder Minderjährige, deren gesetzlicher Verantwortliche sich für die Abwanderung entschieden hatte. Der Großteil dieser Frauen wanderte effektiv ins Deutsche Reich ab. Dort erhielten sie in der Regel die deutsche Staatsbürgerschaft und konnten deshalb zum Beispiel für den Reichsarbeitsdienst verpflichtet werden oder sie fügten sich in NS-Frauengruppen wie dem Bund Deutscher Mädel ein – viele seiner Mitglieder meldeten sich dann auch freiwillig für den Kriegsdienst. Die Branzollerin Hedwig Zonta und die Welsbergerin Cilli Ladstätter schafften es sogar auf die SS-Helferinnenschule.

Es gab aber auch Frauen wie Paula Plattner, die nicht ins Deutsche Reich auswanderte und nach dem Kriegsaustritt Italiens im September 1943 und der Besetzung Südtirols durch die deutschen Truppen vorerst für den Südtiroler Ordnungsdienst und schließlich als Zivilangestellte der SS im Bozner Durchgangslager zum Schrecken der Gefangenen wurde.

Paula Plattner (re.) war im Bozner Durchgangslager für ihre harte Gangart bekannt. Im Bild mit ihrem Vorgesetzten und Liebhaber Hans Haage und ihrer Kollegin Renata Longo

Einige Südtirolerinnen arbeiteten dagegen als Dienstmädchen in italienischen Städten und wurden dort vor Ort von der Wehrmacht, die zunächst als Kriegspartner und nach dem Herbst 1943 als Besatzungsmacht in Italien operierte, für den Dienst in Soldatenheimen oder Offizierskasinos angeworben. Die Praderin Rebekka Rungg wurde aufgrund ihrer Sprachkenntnisse auch als Dolmetscherin eingesetzt. Und schließlich gab es Fälle wie jenen von Klara Wieser, der Tochter eines Bozners und einer Deutschen, die ihre Kindheit zum Teil in Südtirol verbrachte und als deutsche Staatsbürgerin dann für den Reichsarbeitsdienst und den Kriegsdienst in einem Lazarett verpflichtet wurde.