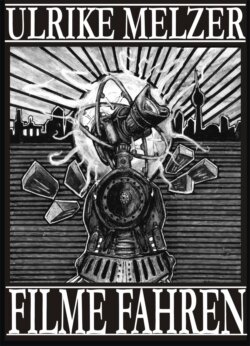

Читать книгу Filme fahren - Ulrike Melzer - Страница 4

Feiern - Kapitel 1

ОглавлениеIch saß im Zug und sah Eva nach. Sie wurde immer kleiner, verblasste. Ich hatte keine Angst, obwohl ich nicht wusste, was ich da tat. Eva und ich wollten den Sommer in Berlin verbringen, doch ich wusste, dass mir ein Sommer nicht reichen würde. Eva wollte Spaß, Party, Drogen. Ich wollte weg. Ich war bereit, ein Rucksack mit Geld von Oma Alicia unter dem Bett, denn wenn ich beim Feiern mit Eva die Leute treffen würde, die mich endlich wegbringen könnten aus dieser Stadt, die für mich nur ein großes Dorf war, wäre ich bereit.

Kein Getratsche mehr, kein Rumhängen in Bars, keine halbe Rebellion durch Nirvana-Hören, Lucky-Strikes-Rauchen und Pseudo-Raves im Wald mit Steve und Alex.

Keine halbe Liebe mit lieb haben, toll finden, sich gegenseitig zu Tode analysieren. Kein Kinderzimmer und Erinnerungen an Pioniertücher. Ich liebte meine Eltern.

Trotzdem musste ich woanders sein. Ich sah aus dem Fenster, Eva war nicht mehr zu sehen.

Zum ersten Mal saß ich allein in einem Zug.

17 Jahre hatte ich nur mit anderen verbracht: Mit meinen Eltern, Eva, Steve und Alex.

Dabei immer das Gefühl, das Leben, mein Leben, hätte noch gar nicht begonnen.

Filme, in denen ich Nebenrollen spielte: Als Kind immer daran gewöhnt, nicht zu sagen, was ich dachte. Unser Klassenlehrer erzählte uns vom baldigen Krieg mit dem Klassenfeind, Frau Meier machte sich lustig, weil meine Eltern in die Kirche gingen und ich das blaue Tuch nicht wollte. An „besonderen“ Tagen Fahnenappell, der Pioniergruß: All das hatte nichts mit mir zu tun.

Eine graue Decke hing über uns.

Lager wurden gebaut, Umerziehungsheime für Christen und andere Staatsfeinde.

Meine Eltern waren Christen, sie mochten den Staat nicht.

Zuhause konnte ich reden, in der Schule war Schweigen das Beste.

Einfach Augen zu und aushalten, später drüber lachen, draußen wartete die graue Decke auf mich.

Doch ich merkte, wie sich die Decke immer mehr lockerte. Und als die Mauer fiel, konnte ich wieder atmen.

Wir wollten leben, über alles sprechen, über das Banale und das Wichtige, die Jungs und Musik, Drogen, Nietzsche und Techno.

Zigaretten mit Eva, in Bars abhängen mit Eva. Acid-House hören, allein.

Freitags die HR3 Clubnight. Die Loveparade in Berlin. Berlin überhaupt: Da passierte etwas, das mit mir zu tun hatte, nur mit mir. Ich konnte das nicht erklären.

Da war die Freiheit, das Leben, das ich suchte, was Eva nicht verstehen würde, niemand.

Sie redeten alle immer davon, endlich rauszukommen aus Erfurt, manche trampten für ein Wochenende nach Berlin und kamen zurück, als wäre nichts passiert, als hätten sie dort nichts gesehen, das sie veränderte. Ich konnte mir das nicht vorstellen – wie konnte man zurückwollen in unsere enge Welt?

Gut, wir hatten jetzt Graninisaft und Fernseher mit allen Programmen. Doch in meiner Klasse waren immer noch die gleichen autoritätsgläubigen Idioten.

Eva hatte jetzt ihre wilde Phase.

Wir hatten gleichzeitig den ersten Freund, wir machten all den Standardjugendscheiß, den auch schon unsere Eltern gemacht hatten: Nächte durchmachen, tanzen, trinken.

Nur, um später auch ein Haus und Kinder zu haben.

Steve sprach von Heirat und Kindern. Ich war gerade 17 geworden, Steve 18. In zwei Jahren würden wir studieren, sollte ich dann noch immer so sein – mit einer Sehnsucht nach Rebellion, mit der Vorstellung davon, wie ich sein wollte, meine Seele war irgendwo, doch sie schlief und schien auf etwas zu warten.

Ich wollte nach Berlin in den Sommerferien mit Eva.

Mit Steve war seit drei Monaten Schluss.

Zwei Wochen Berlin, zwei Wochen in eine andere Welt, doch ich wollte mehr.

Frei sein, von all dem Bekannten, Vertrauten.

Es überraschte mich nicht, dass Eva absagte. Sie wollte Alex noch mal eine Chance geben. Und überhaupt, am Wochenende is ne Drum ’n’ Bass-Party im „Keller“ … ob ich nicht auch bleiben wolle. Doch ich wollte nicht. Ich war nicht enttäuscht, fast erleichtert.

„Vielleicht komm ich noch nach“, sagte Eva, doch wir beide wussten, sie würde nicht kommen. Mit 14 Jahren hatten wir Nirvana gehört und sind mit Karohemd und zerrissenen Jeans durch Erfurt gelaufen,

mit 15 die Doors entdeckt,

mit 16 Techno.

Doch mir fehlten die Erlebnisse, das Gefühl, lebendig zu sein. Jetzt, im Zug, hatte ich keine Angst, ich fühlte mich lebendig, befreit von den Erwartungen, dem Leben, das mir aufgedrückt wurde, befreit von jedem Satz aus jedem Buch, das ich gelesen und doch nicht verstanden hatte.

Ich sah aus dem Zugfenster, war nicht müde, saß nur da, voller Erwartungen.

Wir kamen an am Bahnhof Zoo, ich stieg aus, ging einfach weiter. Ich wusste nicht wohin, eigentlich sollte ich mit Eva bei Christoph Merker übernachten. Bei dem perfekten Christoph und seiner perfekten Frau Ute. Und seinem perfekten, braven Sohn Vincent. Die Merkers waren Studienkollegen meiner Eltern. Christoph und Ute, die mit meinen Eltern geträumt hatten von einem anderen Kommunismus. Dann wurde sein Ausreiseantrag bewilligt, er wurde Dozent für Theologie. Nun ist Christoph Professor und lebt in Charlottenburg. Mit Vincent und seinem Adoptivsohn, den ich noch nie gesehen hatte. Er war immer unterwegs und wurde in den Rundbriefen nie erwähnt. Nur Vincent, dessen Karriere genauso geradlinig verlief, wie die seines Vaters. Ute tat nichts, sah nur schön aus, auf ihrem weißen Sofa, ein Glas Sekt in der Hand. Ich wollte nicht in ihr Berlin. Ich wollte das Berlin der Hinterhöfe und illegalen Clubs. Ich wollte endlich mal keinen Plan haben. Ich ließ mich einfach treiben. Ostbahnhof, und dann weiter zum Alex, niemand beachtete mich. Ich wusste nicht mal die Uhrzeit. Ich weiß nicht, wie lange ich lief, merkte nur, dass es dunkel wurde.

Ich lief einfach weiter, folgte Menschen in den Keller eines alten Hauses, es wirkte wie ein ehemaliges Bürogebäude. Ich fühlte mich weniger fremd, ging zur Bar, bestellte mir ein Wodka-Redbull. Das Mädchen an der Bar fiel mir auf, sie schien hier ebenfalls nicht hinzugehören: schwarze Locken, ein schwarzes Top, Jeans, kein Makeup. „Ich weiß nicht, warum die alle damit angeben müssen, aus Berlin zu kommen, was ist schon Besonderes daran? Manche kommen aus Hannover, andere aus Berlin. Und? Du kommst nicht aus Berlin, oder?“ … „Merkt man das?“ „Keine Ahnung, aber du bist die Einzige, die mir zuhört.“ Sie lachte: „Ich bin Karen.“ „Und woher kommst du?“ „Aus Berlin.“ Sie lachte erneut. „Aber Charlottenburg. Berlin ist ja jetzt nur noch der Osten. Sorry, kommst du ausm Osten?“ „Ist das wichtig?“ „Nee.“ Die Musik, die anfangs zu laut war, mich schockte, war jetzt wie ein Ausdruck meiner Gefühle und für jeden hier schien sie die Sprache zu sein. Sie tanzten, das war ihre Sprache. Sie gaben sich Zeichen. „Du kannst dir deinen eigenen Film drauf fahren“, sagte Karen. „Was?“ „Naja, deinen Film halt. Egal, an was du gerade denkst, du kannst es mitnehmen.“ Ich verstand nichts von dem, was sie sagte, doch es faszinierte mich. „Filme fahren was soll das sein?“ „Jeder hat doch seinen eigenen Film am Laufen, oder? Übrigens,…du fällst hier jemandem auf. Der Typ da starrt dich die ganze Zeit an.“ „Wer?“ „Da drüben.“ Sie deutete auf einen Typen, den ich schon an der Garderobe gesehen hatte. Jetzt hatte er wohl Pause.

Er stand einfach da und sah mich an. Ich blickte mich um, meinte er wirklich mich?

Er stand da und sah nur mich an, alles andere, die Menschen, die ausflippten, interessierten ihn nicht. Kurze dunkle Haare. Grünblaue Augen. Schwarzes T-Shirt und Jeans, Sandalen.

„Der hat sie wohl nicht mehr alle“, sagte ich zu Karen. „Der guckt immer noch“, sagte Karen. „Mann, ich krieg ja langsam Angst.“ Sie lachte. Für Karen war das alltäglich. Für mich nicht. Nichts war alltäglich, alles neu und Teil von etwas Neuem, von dem, was jetzt zu mir gehörte. Ich wusste nicht, was ich von dem Starrer halten sollte. Er nervte mich, ja ich beschloss, er nervte mich. Ich sah hin und er sah mich noch immer an, ohne Veränderung.

„Oh nein, er kommt her“, sagte Karen, „einfach nicht beachten.“ Und sie redete, von dem Typen, der sie gestern anmachen wollte. Sie habe sich das natürlich nicht gefallen lassen. „Klar“, sagte ich. Lachte über ihre Witze, hörte ihr zu, verstand nichts, denn heimlich beobachtete ich ihn. Er bestellte ein Becks, sah mich dabei die ganze Zeit an. Stellte sich an die Bar, sah mich an. „Sieh ihm doch mal in die Augen, dann sieht er weg, dann biste ihn los“, flüsterte Karen. Ich sah ihm in die Augen, er war jetzt direkt vor mir. Er sah nicht weg. Ich auch nicht. Ich spürte einen Schmerz, so als würde gewaltsam in meiner Seele eine Tür aufgebrochen. Seele, wo ist die eigentlich dachte ich, im Bauch. So fühlte es sich an und er sah alles. Alles, was da war in meiner Seele, all der Kram, der sich da angesammelt hatte, all der peinliche Kram, er sah sich alles an, jedes Stück und sagte: „Es ist gut, es ist schön, du bist schön, du kannst den Kram behalten, der ist auch schön, ich habe auch sowas", und ich sagte: „Echt?“, und er sagte: „Echt.“ „Schön, dass du endlich da bist, Bruder“, sagte ich und er sagte: „Jetzt sind wir vollständig", und ich fühlte, wie der Verlust, den ich immer empfunden hatte, verschwand, wie der amputierte Arm wieder angeschraubt wurde.

Eine Viertelstunde hatten wir uns in die Augen gesehen, er sah noch immer nicht weg. Ich ging auf die Tanzfläche und wir waren alle eins, eine Familie. Ich fühlte mich befreit und mir fiel ein Junge auf, der wilder tanzte als die anderen, er sah auch anders aus. Lederjacke, Jeans, schwarze Haare, braune Augen. Er sah mich, lachte und ich lachte und wir tanzten und ich merkte, dass wir beide den gleichen irren Tanzstil hatten. „Komm, ich geb dir einen aus“, sagte er und legte den Arm um mich, als wären wir schon immer Geschwister, Seelengeschwister. „Und wir machen jetzt Party, oder?“ „Klar, ich hab jetzt frei“, sagte Karen. Und wir drei gingen zusammen los, so, als wäre das selbstverständlich. Als wäre das schon immer so gewesen. Die Sonne ging gerade auf. Wir liefen durch Berlin und erzählten uns unsere Lebensgeschichten, unzusammenhängend und verwirrt, so als hätten wir nicht viel Zeit. Milosch hieß mein neuer Seelenbruder. Er lebte bei Adoptiveltern, die er nicht mochte, hatte vorher im Kinderheim gelebt und dort Schlimmes erlebt. Was, wollte er nicht sagen. Und davor hatte er eine schöne Kindheit gehabt. Seine Eltern gehörten zu den sogenannten „Verschwundenen". Sie hatten einen Ausreiseantrag gestellt, waren engagiert in einer Kirchengemeinde, die bekannt war für ihre Friedensgebete. Milosch wurde ihnen weggenommen, wegen angeblich „asozialer" Verhältnisse. Nach vergeblichen Versuchen, ihn aus dem Heim zu holen, wurden beide verhaftet, kamen nach Hohenschönhausen. Danach hörte man nie wieder was von ihnen. Fragenstellen war nicht gut, das lernte ich. „Wir leben jetzt“, sagte er. „Jetzt, begreifst du das?“

Wir gingen in eine Kneipe, er bestellte drei Wodka und sang laute Lieder in einer Fantasiesprache. Karen erzählte mir, dass sie aus einer Charlottenburger Arztfamilie kam. Dass sie auch Ärztin werden sollte. Dass sie nie zur Schule ging, sitzen blieb, stattdessen im Palace abhing. Sie war 18 und hatte schon eine kleine Wohnung in der Kastanienallee am Prenzlauer Berg. Und dann gingen wir zu McDonalds. „Das ist unser Ritual“, sagte Milosch. „Französisches Frühstück bei Mäcces.“

Wir tanzten auf den Tischen. Wir redeten über Gott. Milosch glaubte an Gott. Karen an Buddha. Oder Energie. Die beiden stritten, ob Gott eine Person oder eine Energie war. „Schwachsinn, Energie“, sagte Milosch. „Wozu ist denn dann Jesus gekommen? Der war Gott in Menschengestalt.“ Ein Typ neben uns starrte uns an. Weißer Fishbone-Pullover, blondgefärbte Haare, NewBalance-Turnschuhe. Milosch setzte sich neben ihn. „Was glotzte so blöd, wir sind Theologiestudenten. Glaubste nicht, was?“ „Zitier was aus der Bibel, dann glaub ich dir." „Und wir werden sein wie Kinder, spielend verloren in Illusionen der Unschuld.“ „Und wo steht das?“ meldete sich der Loser misstrauisch. „Na in der Offenbarung des Petrus. Das Buch wird von der Kirche unter Verschluss gehalten, denn wenn wir wüssten, was da drin steht, hätten wir alles, das Heilmittel gegen jede Krankheit."

Er starrte uns an. „Ist das wahr?“, wandte er sich jetzt an Milosch. „Echt wahr, Alter.“

„Was macht ihr denn dann um diese Zeit bei Mäcces?“ „Na, unsere Vorlesung fängt in zwei Stunden an und wir bereiten uns hier schon mal vor“, meldete sich jetzt Karen. Er starrte weiter. „Respekt, echt Respekt.“ Dann kam er zu uns und schüttelte jedem die Hand. „Sorry noch mal.“ Milosch klopfte ihm auf die Schulter: „Schon gut Mann. Du bist in Ordnung.“ „Ich hab mir nämlich überlegt, Gott gibt’s vielleicht doch." „Weißt du was, mein Sohn?“ Milosch legte beide Arme auf seine Schultern. Der Loser sah ihn erwartungsvoll an. „Du bist total besoffen!“ Der Loser lief rot an: „Ihr habt mich verarscht, oder?“ Ich konnte nicht mehr und fing an zu lachen, Karen lachte auch und der Loser schmiss seine kalten Pommes nach uns. Wir rannten nach draußen.

Karen sagte: „Ich hau mich mal hin.“

„Ok“, meinte Milosch, „dann laufen wir noch ein bisschen rum, oder?“

Ich hatte nichts dagegen, ich war müde, aber es fühlte sich so angenehm an, leicht berauscht.

Ich folgte Milosch, der mir die schönste Stelle Berlins zeigen wollte. Er schien völlig selbstsicher, nicht wie ein Siebzehnjähriger. Ich fühlte mich sicher bei ihm. „Was war das für ne Sprache?“ „Romanes. Ich weiß aber nicht mehr viel. Meine Eltern waren doch Sinti.“ „Siehst du deine Verwandten manchmal?“ „Ja, schon, ich bin bei jedem Fest dabei. Aber ich gehör nicht richtig dazu. Ich war doch die ganze Zeit im Heim. Egal.“

Egal, das sollte ich noch lernen, bedeutete bei Milosch immer, er wollte nicht mehr über das Thema reden. „Der Spruch vorhin, war das von dir?“ „Klar, ich schreib immer. Gedichte oder keine Ahnung, halt Texte. Kann dir mal was zeigen.“ Die Oberbaumbrücke war für ihn die schönste Stelle Berlins. „Hier geht’s vom Osten in den Westen. Guck mal runter.“

Es sah gewaltig aus und gleichzeitig wie Heimat.

Ich bin zuhause, dachte ich.