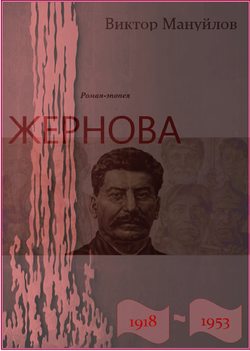

Читать книгу Жернова. 1918-1953. Книга девятая. В шаге от пропасти - Виктор Мануйлов - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 32

Глава 14

ОглавлениеМиновало два дня.

Зазуммерил телефон. Сталин снял трубку и услыхал – наконец-то! – знакомый скрипучий голос генерала армии Жукова:

– Здравствуйте, товарищ Сталин, – прозвучало в трубке.

– Здравствуйте, товарищ Жюков. Откуда вы звоните?

– Я звоню от Конева. Отсюда собираюсь ехать в район Калуги.

– Как ведет себя противник? – спросил Сталин, по привычке отсекая ненужные объяснения и подробности.

– Противник упорно рвется к Москве, товарищ Сталин. Но в связи с распутицей его ударные части растянулись по дорогам на большие расстояния, что затрудняет снабжение их горючим и боеприпасами, делает их уязвимыми для нашей обороны. Думаю, что немцы вот-вот остановятся в ожидании заморозков. Пленные говорят именно о такой необходимости и возможности. Еще об усталости войск, которые более трех месяцев не выходят из боя. Думаю, что у нас появится некоторое время для подготовки обороны на Можайской линии, на которой практически нет никаких войск. Я побывал на этой линии и лично удостоверился в этом. Полагаю, что на основных направлениях движения танковых группировок противника надо сосредоточить всю имеющуюся у нас противотанковую артиллерию, изъять часть зенитной артиллерии из противовоздушной обороны Москвы и поставить ее на прямую наводку. Далее. Ускорить производство противотанковых ружей и патронов для них на московских заводах. Фронт испытывает острую нужду в боеприпасах, особенно в артиллерийских, а реактивная артиллерия практически лишена возможности участвовать в боевых операциях…

Сталин почувствовал в этом перечне недостатков укор самому себе и, перебив генерала, велел:

– Пусть в штабе фронта составят список необходимых боеприпасов, мы посмотрим, что сможем дать в ближайшее время. Однако на многое не рассчитывайте: эвакуированные заводы еще только осваиваются на новом месте, продукцию начнут выпускать не ранее середины ноября. К тому же есть данные, что фронтовое командование при отступлении бросает боеприпасы, имущество и продовольствие, не уничтожает его при невозможности вывезти. Пора прекратить это безобразие. – Затем, после короткой паузы, спросил: – А каково на данный момент положение наших войск западнее Вязьмы? Успеют ли они занять Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж? Есть ли у них шанс избежать окружения?

– Я говорил с Коневым. Он утверждает, что командующим армиями, которым грозит окружение, отдан приказ как можно быстрее идти к Вязьме. Противник задействовал против них большие силы. Но шансы упредить немцев в занятии подготовленных рубежей, по уверениям Конева, у них имеются.

– Вы закончили ознакомление с фронтом, товарищ Жюков?

– Нет, товарищ Сталин. Собираюсь выехать в район Калуги, выяснить обстановку западнее Малоярославца. Я еще не был на северном участке фронта, товарищ Сталин. Постараюсь сделать это в ближайшие дни. Но должен сказать, что Западный фронт слишком растянут, правый фланг удален и до некоторой степени изолирован от остальных участков фронта. Есть смысл подумать о выделении его в отдельный, скажем, Калининский фронт.

– Хорошо, мы подумаем. Если встретите Буденного, передайте, чтобы немедленно прибыл в штаб Резервного фронта. Звоните мне о ваших впечатлениях и соображениях. До свидания.

– До свидания, товарищ Сталин.

Жуков положил трубку, потер обеими руками лицо.

– Чаю, Георгий Константинович?

Жуков глянул на своего адъютанта, будто не узнавая его, переспросил:

– Чаю? Можно чаю. Только покрепче. – И обратился к генералу Коневу, стоявшему возле стола во все время разговора со Сталиным: – Вот что, Иван Степанович. Ты слыхал, что я сказал Верховному? Думаю, надо выделить для Калининской группы войск отдельное оперативное управление и подчинить ему правый фланг Западного фронта в составе… – Жуков склонился над картой, провел пальцем от Калинина к северу, – …в составе двадцать второй, двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой армий. Пусть на месте посмотрят, что можно сделать для отражения наступления немцев в направлении Калинина, в обход Москвы с севера. Я еще раз переговорю со Сталиным, чтобы эту часть Западного фронта выделить в отдельный фронт. Как только вернусь с левого фланга, вопрос этот, думаю, надо решить окончательно. И наладить наконец разведку. Без разведки мы слепы.

Конев, не произнеся ни слова, лишь кивнул головой: мало того, что Сталин прислал комиссию Государственного комитета обороны выяснять причины поражения Западного фронта, теперь еще и Жуков приехал в качестве проверяющего и поучающего. Поучающих много, а толку от этого мало. Лучше бы поменьше вмешивались в распоряжения фронтового командования, побольше давали артиллерии и боеприпасов.

Жуков вприщур глянул на Конева, понял, что тот обиделся, подумал: «Злее будет» и вышел из здания можайского райисполкома. Сев в машину, скомандовал:

– В Малоярославец.

Он сидел, смотрел прямо перед собой, но не видел ни дороги, ни проплывающих мимо осенних пейзажей, которые, несмотря на непогоду, притягивали глаз переливами красок от зеленых до коричневых через все мыслимые и немыслимые тона и полутона. Вот пошли березы в ярко-оранжевых накидках поверх зеленых сарафанов, вот осинник расцвечен багровой листвой, а среди берез и елей желтеют и рдеют широкие листья кленов. Листва дубов подернута тонкой позолотой, и лишь липы ржавеют под дождем легко облетающей листвой, и первый же порыв ветра срывает ее охапками и несет по воздуху, разбрасывая по охристым лугам.

Ничего этого не видит генерал армии Жуков. А видит он ползущие по дорогам немецкие танки, истекающие кровью советские армии, редкие заслоны у мостов, которые могут задержать противника разве что на несколько часов. Фронтовая разведка поставлена из рук вон плохо, сведений о противнике практически никаких, о его планах можно лишь догадываться, связь с дивизиями и даже армиями отсутствует, снабжение передовых подразделений отвратительное, тыловики бегут впереди всех, бросая склады, а вслед за ними бегут представители власти, оставляя население сел и городов на произвол судьбы, раненые часами не выносятся с поля боя, эвакуировать в тыл их не на чем, убитые не хоронятся, а сваливаются в окопы и кое-как засыпаются землей. Командование не думает о том, что живые смотрят на это безобразие и представляют себя на месте погибших товарищей. А в некоторых населенных пунктах местные власти дошли до того, что требуют от воинских частей плату за выделение земли под захоронения погибших. Стыд и позор! Надо прежде всего поднять дисциплину в армейских частях, сплотить всех единой целью, паникеров и шкурников – к стенке, нарушителей приказов – к стенке. Надо, как и в Ленинграде, заставить каждого командира подписывать обязательство не оставлять позиций без письменных приказов, надо остановить бегство гражданских властей, которое дезориентирует население, усиливает панику и нездоровые настроения в армии. Надо, наконец, поставить позади войск заградотряды, чтобы собирали всех бегущих, проверяли, сколачивали из них боеспособные подразделения. Много чего надо сделать, а времени в обрез, и не все подвластно армейскому командованию. Да и само командование никогда не сталкивалось с такими проблемами, не умеет их решать. Все это требует вмешательства свыше.

Да что там говорить о тыловиках! Вот генерал Конев, командующий фронтом, а тоже растерялся, идет на поводу у событий, не обеспечивает свои решения всесторонней подготовкой…

И тут Жукову вспомнился сороковой год, игра на картах «красных» против «синих», где «синие» накостыляли «красным», а затем разбор игры и возможность каждому участнику участвовать в этом разборе. Жукову особенно понравилось выступление генерал-лейтенанта Конева, командующего Северо-Кавказским военным округом, как он очень грамотно все расписал, и получалось, что Жуков, командовавший «синими», просто обязан был выиграть «сражение» у «красных» под командованием генерала Павлова, а Павлов не мог не проиграть. Если бы Конев вот так же проанализировал нынешнюю ситуацию, точнее определил направления главных ударов танковых клиньев противника, то не допустил бы окружения своих армий, стоящих западнее Вязьмы, А он решил, что немцы ударят по прямой, не предусмотрев другого развития событий. В результате противник обошел его войска с флангов, отрезал их и, если еще не закупорил в очередном котле, то вот-вот закупорит. Казалось бы, пора научиться избегать окружений, ан нет, все еще наступаем на одни и те же грабли.

И при этом Конев пытался оправдаться тем, что был де приказ из Ставки, была некая разработка Генштаба, наконец, звонил сам Верховный, а ему, командующему фронтом, отвели роль исполнителя, когда ничего уже поправить нельзя.

Жуков не знал, что именно Конев предложил, а Сталин и Шапошников поддержали сосредоточение войск западнее Вязьмы, надеясь, что немцы увязнут в плотной обороне, появится возможность ударить им во фланг и, если не окружить, то хотя бы парировать их наступательный порыв в длительном сражении на истощение: удержали ведь под Смоленском, почему бы не удержать и под Вязьмой? Когда же наступательные операции фронтов не дали ожидаемых результатов, а немцы, перегруппировавшись, пошли по другому пути, армии практически оказались в мешке.

Но не подробности были важны для самого Жукова, а как бы он сам поступил на месте Конева. Теперь, после того как сбылись его самые худшие предсказания о судьбе Юго-Западного фронта, что, скрипя сердце, вынужден признать и сам Сталин, после Ельни и Ленинграда он может отстаивать свою точку зрения перед кем угодно. Тем более что яснее ясного: он Сталину нужен и, скорее всего, на него и ляжет вся ответственность за оборону Москвы. А тут уж никак нельзя ошибиться.

Впрочем, ошибаться могут все – в этом нет особой беды. Главное – уметь признавать и быстро исправлять свои ошибки, а эта наука посложнее. Судя по всему, именно этого генерал Конев делать не умеет. Вот и получается: в теории он силен как никто, а дошло дело до практики, так ошибка за ошибкой. Ко всему прочему, упрям и честолюбив.