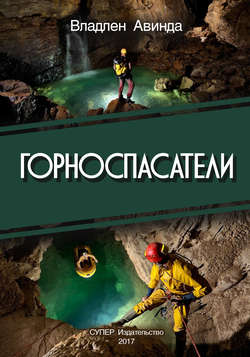

Читать книгу Горноспасатели - Владлен Авинда - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

У хижины с оленьими рогами

На скалистом плато

1

ОглавлениеСкальные обрывы закрывали часть синего неба. Могучая картина диких грозных скал. Внизу, у подножья утесов, застыла каменная фигура горноспасателя. Он, подавшись вперед, внимательно рассматривал в бинокль суровые морщины скал. Там по отвесным стенам по сложным маршрутам совершали восхождения альпинисты.

Снизу, из долины, к скалам рвется Смерть с косой в руках, но второй рукой горноспасатель сдерживает старуху, не пуская ее в горы. Через плечо горноспасателя перекинута веревка, шляпа с цветком эдельвейса защищает лицо от жаркого солнца. Клетчатая рубашка, брюкв гольф, шерстяные гетры, ботинки «вибрам». На груди – страховочный пояс с карабинами и крючьями.

Перед памятником горноспасателя, на юго-западе удивительной, даже сказочной земли, омываемой теплым мором, возвышается Скалистое плато. Если взглянуть на плато с высоты птичьего полета, то оно похоже на исполинского дракона, окаменевшего среди синих и зеленых красок моря и леса. Иссеченная трещинами и скалистыми грядами спила дракона круто выгибалась, и в этом месте плато достигало самой высокой точки. Эго не отдельный пик или красавица вершина, а просто выпуклый горб. Гигантская голова дракона повисла над морем, и пенные волны хлещут в обрывистый страшный зев. Узкий хвост дракона, покрытый каменными шишками, служил перевалом к другому скальному плато, смахивающему на большую черепаху, греющуюся на песчаном берегу у озера.

На шею дракона, как на шею злого и сильного пса был надет ошейник, его приковало к земле каменное ярмо с венцом из скалистых зубцов, сложенных из известняков красного цвета. Они горела под солнцем и на восходе и на закате алым, пурпурным и багровыми цветами.

Скалистое плато с рифами зубцов родилось в древнем верхнеюрском море, а точнее в великом океане. Прошли миллионы лет; из морских пучин поднялись известняка, создавшие плато. Вода выточила в них причудливые утесы, карстовые воронки, глубокие колодцы с подземными залами и галереями.

Скалистое плато стало классическим районом для любителей пещер и скалолазов. Но не только этим знаменито плато. Ветки каменных дубов и дохолистых груш, вечнозеленых тисов, рябины греческой и других редких, эндемичных, мало сохранившихся в мире, красивых деревьев, кустов, цветов и трав украшают утесы и обрывы. А у самого края плато, будто раскинутые крылья орлов, распластались зеленые сосны. На северной стороне плато росли буковые в грабовые леса, закованные зимой в серебристые снега. Следы диких кабанов, оленей, муфлонов, лис, зайцев и другой лесной живности в эту пору извилистыми строчками расчерчивали снежную белизну.

Почти вокруг всего плато стояли грозные обрывы с неприступными скальными стенами. Но через плато лежали и удобные проходы с высокими перевалами, которые люди использовали для троп и дорог. На севере к плато подходили другие горные массивы.

Если подниматься на плато от уютного курортного городка, то по тропам, минуя скалы, по крутым травянистым склонам можно добраться на вершину Скалистого плато. Это – Южный подъем или спуск, смотря куда идет человек – вверх или вниз. Здесь серпантинами вьется старая дорога, сооруженная русскими солдатами еще в прошлом веке. Строили дорогу долго, больше тридцати лет и сделали работу очень толково. Каменные стены и крепиды подпирали дорогу со стороны обрывов. Стояла она уже сто лет без большого ремонта. Дорога поднималась на Скалистое плато, переваливала через перевал и опять серпантинами вилась над обрывами узкого каньона, медленно спускаясь в Голубую долину, к заканчивалась в древнем городе, воспетом многими поэтами.

Дорога действовала только в теплое время, а зимой ее заваливали снега. Южный подъем чистили, но дальше за перевалом она оставалась проходимой лишь для вездеходов и снегоходов. Зимой на Скалистое плато приезжало и приходило множество любителей горнолыжного спорта, ставшего популярным во всем мире.

Погода здесь стояла подолгу солнечная и ясная, на порой налетали сильные ветры. Обитель ветров – так еще называли Скалистое плато. Все на нем во власти ветра, а сосны вытянули кроны, как зеленые флаги, пульсирующие в сильных струях воздуха. На ветвях зимой нарастали тяжелые, как прозрачный и искрящийся хрусталь, кристаллы льда, часто ломающие деревья. Люди не жили на плато, лишь метеорологов оставляли они здесь наблюдать за движениями ветров и погодой.

Спелеологи, альпинисты, туристы, охотники – многие любители гор поднимались на Скалистое плато. Случались с ними и ЧП. И, когда. они блуждали в густых туманах, срывались со скал, пропадали в глубоких пещерах, замерзали в метелях, на помощь им спешила горноспасательная служба. Ее центр находился в курортном городе, где проживали спасатели, помогавшие службе на общественных началах. Она имели разные профессии и не были знаменитыми спортсменами, но ребята эти были крепкими и работящими, умевшими все делать отменно – лазать по скалам, спускаться в пещеры, управлять горными лыжами, страховать веревками и тросами, вести поиск пострадавших в тумане и ночью, спать на снегу, выходить сухими из-под проливного ливня. Владели они топором и рубанком, киркой и лопатой, карандашом и кистью, могли отремонтировать фотоаппарат, радио, снегоход и другую технику. Это был небольшой, по спаянный и проверенный по многим, аварийным работам отряд горноспасателей.

По штатному расписанию всего лишь двое получали зарплату – начальник Южного отряда и инструктор. Начальник – Виктор Петрович Громов, опытный альпинист, мастер спорта, участник восхождений и Альпах, Татрах, Родопах, Кавказе и Памире, Среднего роста, коренастый и приветливый мужчина. Ему было за сорок, он выглядел спортивно и молодо, по спасатели звали его Дед за бороду и усы. Отрастил он спои пышные волосы не в дань моде – просто прикрывал шрамы па лице. Громов не раз попадал в лавины и под камнепады, однако, отделывался сравнительно легко.

Инструктор – Володя Щенилов, столяр по специальности, завзятый спелеолог, бродяга и гуляка, носил кличку Пиф из-за тяги к математике. Еще в школе его называли Пифагор, а потом для краткости перешли на Пиф. Был он высокого роста, привлекателен, но его внешность чуточку портили оттопыренные уши. Горноспасатели всегда подтрунивали над его ушами и сравнивали их с крыльями летучей мыши.

Старше Деда в отряде были только двое: архитектор Валентин Пекарев и учитель физкультуры Сергей Ассель. И, хотя оба воевали в Великую Отечественную, ребята назвали этих людей но именам, очевидно за их подвижность, работоспособность и молодецкую удаль. Их уважали и старались беречь. Это очень обижало бывшего минометчика и бывшего партизана. Остальные спасатели относились но возрасту к молодым мужчинам. По списку в отряде числилось тридцать спасателей, но не все активно участвовали в работе. Дед делал общий сбор только тогда, когда случалось нечто сложное, а обычно же для дела было достаточно от пяти до десяти человек.

Скалистое плато приносило отряду много хлопот, отсюда постоянно шли сигналы тревоги. И Дед задумал организовать на плато приют для пострадавших и горноспасателей. Решили обосноваться в старой избушке близ крал Скалистого плато на его южной стороне. Избушку охотники и грибники называли «балаганом», скалолазы и спелеологи – «заслоном», это слово кто-то привез из Болгарии, где маленькие хижины в горах называют заслоном от ветра, дождя, снега, мороза. Стены и фундамент избушки были выложены из дикарного камня. (Такой кладкой строили в прошлом веке). Здесь когда-то находился приют горного клуба, одной из первых туристских организаций в России. В стороне от приюта, у скалы Шишко, примостилась метеостанция.

Потрудились спасатели месяца два, и получился отличный домик с одной большой комнатой на восемнадцать человек, второй маленькой – для пострадавших и кладовками. Дом обшили деревом, занесли во внутрь шерстяные одеяла, кухонную утварь, аварийный горноспасательный фонд и стали думать, какое название дать приюту? «Толстый» – окликали Сашку Ткачева, одного из опытных экскурсоводов городского бюро путешествий. Его так прозвали за упитанные формы, он всегда что-то жевал. Летом он собирал множество целебных ароматных травок, ягод, лесных фруктов и орехов. Запасы (его жена тоже работала экскурсоводом) были заложены на несколько лет вперед. Зимой, когда в бюро работы становилось очень мало, Толстый сутками пропадал на плато, увлекаясь горными лыжами. Побывал он во многих горнолыжных центрах страны.

– Давайте назовет «Приют 18», подобно эльбрусскому? – предложил он.

– Чепуха, зачем же копировать, – возразил фотограф Владимир Иванчик. – Лучше всего назовем – «У обрыва». – Иванчик был добрейший души человек, все его любили, и все ласково называли по фамилии. Лишь Дед обращался к нему по имени и отчеству.

– Владимир Константинович, это звучит в духе художников-передвижников, надо что-то свое.

– Гнездо орлов! – предложил «Боцман», такую кличку имел Олег Самулев. По комплекции он подходил к «Толстому» и они вместе в углу хижины оборудовали мощные нары, приговаривая, что здесь возможны землетрясения. По специальности Боцман был фасадчиком, он ловко работал в люльке, окрашивая и отбеливая фасады зданий.

– Высокопарный стиль, – возразил Мишка-трубач. В городе он играл на трубе в оркестре, а в горах баловался гитарным перебором.

– Лучше всего назвать – Рассвет.

Восход солнца на Скалистом плато считался классическим. Летом сюда поднимались многочисленные группы туристов, чтобы увидеть, как солнце медленно и торжественно встает над синими просторами. Человек, стоящий перед великими картинами природы – морем, горами, бездонным небом и алым солнцем – чувствует себя в такие минуты сопричастным к рождению нового дня.

– Тоже штамп, – вставил свое слово Саша Челаев, художник-оформитель, альпинист и собиратель красивых камней, замысловатых веток и причудливых корней, из которых он мастерски вырезал сказочные чудища.

– А может, решим поточнее, Горный эскулап? – высказался врач Евгений Шубов, длинный очкастый невропатолог. Когда он ходил в горы, то чувствовал и отыскивал пещерные дыры на расстояние нескольких десятков метров, и особенно любил находить обводненные полости. Как врач, он считался одним из лучших специалистов в городе, к все его постоянные пациенты прекрасно разбирались в вопросах спелеологии. В его врачебном кабинете висела подробная карта Скалистого плато с указанием открытых доктором Шубовым пещер.

– Единственная просьба – назовите дом хижиной, а не приютом, какая-то в этом слове слышится сиротливая обездоленность, – попросил Алик Федоркин, один из лучших скалолазов отряда, сварщик по профессии.

– Давайте не будем специально придумывать имя хижине, потом оно само найдется, – предложил Валентин Пекарев.

Так и решили. Стали заниматься дальнейшим оборудованием дома. На крыше установили радиомачту, у входа повесили морской колокол. В плотном тумане, в котором порой утопало Скалистое плато, можно было подавать звуковой сигнал. И потерявшие тропу или дорогу приходили на густой бронзовый звон. Соорудили из камней навес для «Буранов» – снегоходы хорошо зарекомендовали себя в зимних условиях заснеженного плато.

Коля Теплов, кузнец по профессии, сложил к комнате камин, он получился красивым и удобным.

– Есть где жарить свининку! – обрадовался Толстый.

– Саша, камин нужен для обогрева и созерцания огня, а не для насыщения жареным мясом плоти, – заметил худющий Олег Семенцов, всю свою жировую энергию тративший на обслуживание технических средств спасотряда. В ремонте «Буранов» ему помогал Ваня Жигров.

– И жареная свинина не помешает, – возражал Ткачев.

Толя Богослов, инженер-самоучка, изобретший множество механизмов, (о нем даже рассказывала программа «Время» на телевидении и журнал «Техника-молодежи») имел свою эмблему и ставил на своих изобретениях: древний динозавр (Толя называл его кракозавр), изгибая пилообразную спину, открыв пасть, изрыгал огненный столб. Толя притащил в хижину старинный медный чайник. Наверное, из таких чайников матросы парусного флота пили чай. Крышка была утеряна, и Толя приладил свою с эмблемой кракозавра.

Тарас Васильевич Ладунов, школьный учитель, чуть прихрамывающий на левую ногу, в ;детстве болел полимеолитом, но долго и упорно ходил в горы, в результате одолел свой недуг. Теперь он отлично знал все тропы и закоулки Скалистого плато. Он повесил в комнате портрет доктора Дмитриева, своего кумира, который был основателем городского горного клуба. Доктор приехал в город в середине девятнадцатого века смертельно больной туберкулезом, но начал ходить в горы, купаться в море, пить кислое молоко, есть виноград и прожил еще долгих сорок два года.

Как-то из путешествия по плато вернулись два закадычных друга Саша Ткачев и Миша Воробьев, они подобрали красивые оленьи рога и приколотили их над входом в хижину.

И как-то незаметно горноспасательный заслон, где базировался Южный отряд, все стали называть «Хижина с оленьими рогами».