Читать книгу LA ROUTE DES HIPPIES - TOME 1 - Wolfgang Bendick - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1.6. OUZO DETAXE

ОглавлениеL’accès dans le ventre du navire est libéré pour les passagers en attente comme moi et qui se déversent à présent par une rampe sécurisée au moyen de chaînes latérales, alors que les voitures, trois-roues et poids lourds bénéficient d’un autre accès. L’air ici à l’intérieur est obscurci par tous les gaz d’échappement et donne aux lumières une couleur orange. Je suis les gens qui d’après moi sont tous des usagers habituels des bacs, puis par des escaliers étroits nous accédons depuis la cale à côté des voitures à quelques ponts situés plus haut. Par de longs couloirs tout aussi étroits, nous parvenons aux cabines numérotées des différentes classes, et comme je n’ai pas fait de réservation, je suis les voyageurs de la classe bon marché à la découverte des grandes salles au centre du navire. Celles-ci ressemblent à des cinémas géants, avec des rangées de sièges où les gens s’installent ou du moins déposent leurs bagages. Tout en faisant de même, je chasse de mes pensées l’idée que quelqu’un pourrait me faucher le sac à dos et je me rends sur un pont supérieur extérieur.

Là, sur le pont des canots de sauvetage, je me retrouve à l’air libre, avec de nombreux passagers venus voir le navire appareiller au soleil couchant dans une atmosphère mélancolique créée par la luminosité ambiante. En me penchant par-dessus le bastingage, j’aperçois tous les ponts accessibles côté terre bondés, tandis que le navire gîte passablement, ce qui n’est pas sans me rappeler la tour de Pise. Au-dessus de moi sont suspendus de grands canots de sauvetage blancs et difformes, rivetés en alu, avec une capacité de 150 personnes chacun. Il n’y a plus qu’à rajouter un couvercle et la boîte de sardines est prête ! Sur les ponts et répartis sur tout le navire, il y a pour me rassurer un peu plus un certain nombre « d’ilots de sauvetage » auto-gonflables, arrimés au bastingage par une corde de déclenchement. Sur les ponts supérieurs inaccessibles aux passagers, je vois en outre des empilements de radeaux de sauvetage, des espèces de quadrilatères flottants en tube avec un maillage de sangles comme fond, ce qui est plutôt de nature à me rassurer. Bien que ne disposant pas du luxe du Titanic, nous avons au moins autant de passagers à bord et suffisamment de canots de sauvetage ! Qui plus est, les Grecs ont la réputation depuis l’Antiquité d’être de bons marins, qualité dont notre capitaine vient de faire preuve auparavant par ses manœuvres d’accostage parfaites ! D’ailleurs le plus grand armateur du monde, Aristote Onassis, l’époux récent de Jacqueline Kennedy, n’est-il pas grec ?

Tout le monde semble être à présent à bord. Les rampes d’accès sont relevées, sauf une passerelle qui pend librement le long de la coque du navire. Quelques attardés grimpent à bord, les amarres tombent, le navire se réveille, se met à vibrer. Le propulseur dans la proue fait rejaillir un torrent d’eau contre le quai, la poupe se libère en reculant, moteurs à demi-régime, gouvernail à fond. Les serpentins lancés par les passagers sur le pont à destination de ceux restés sur le quai se tendent, se déchirent et tombent en voletant dans l’eau. Des haut-parleurs grésillant à terre diffusent à ma grande surprise un air de Nana Mouskouri : « Je suis une fille du Pirée, j’aime les navires, le port et la mer, le rire des marins, les baisers qui ont un goût d’océan, de sel et de goudron ». Et tout cela en allemand ! Le quai s’éloigne, les gens se font encore des signes, leurs cris deviennent incompréhensibles. Les grues rapetissent à vue d’œil, un autre bac entre dans le port dans un son de corne de brume pour prendre notre place le long du débarcadère. Tandis qu’un cargo passe devant nous avec un panache de fumée noire, nous avançons maintenant à plein régime. Le soleil couchant a drapé le ciel et la mer de rouge, et l’Acropole plane au loin au-dessus de la ville plongée dans une brume persistante teintée de rose. Je suis à nouveau en mer !

Tant qu’il fait jour, je fais des investigations sur le navire et me retrouve bientôt sur la passerelle où la précipitation a cédé la place à la routine. Il y a en permanence quelqu’un à la barre, les lumières autour de nous font un ballet dansant sur l’onde, il faut changer de cap en permanence. Dans la nuit nous abordons les iles Kéa et Andros, avant de nous diriger vers Chios en traversant la mer Egée. Je me rends dans la salle des voyageurs où m’attendent mes bagages. A la vue des sièges libres, je me dis que les gens doivent être encore au restaurant ou dans les boutiques détaxées. Après une collation et un peu de lecture, je flâne sur le pont faiblement éclairé, regarde dans le sens du vent l’écume de la proue qui croise la houle. L’air a un léger arrière-goût de sel, et vers deux heures nous quittons le dernier port. A différents endroits des groupes se sont formés et se jettent littéralement sur les alcools détaxés. Dans les salles aussi il y a du mouvement, à commencer par les enfants qui jouent en courant de toute part, puis les adultes qui font tourner les bouteilles en chantant ou en levant le ton pour mieux se faire entendre, car personne dans ces pays ne va se coucher tôt et il n’est pas question pour le moment d’aller au lit.

Est-ce à cause de l’agitation de la mer ou de l’« ouzo », cet alcool anisé, toujours est-il que les gens commencent à se précipiter vers les toilettes où se forment bientôt des files d’attente, car si l’on peut différer un besoin naturel, il n’en est pas de même pour un estomac qui se rebelle ! Des passagers se précipitent vers le bastingage et récupèrent selon la direction du vent leur vomi, celui du voisin, ou du pont de dessus. Aucun recoin à l’intérieur ou à l’extérieur n’est épargné, avec pour seul espoir un endroit où l’on puisse s’accrocher. Bientôt la salle de détente n’est plus qu’une patinoire aux odeurs nauséabondes de vomi où les enfants pataugent, tombent et se précipitent en larmes vers leur maman qui a déjà de quoi faire avec le papa qui est ivre-mort et a en plus le mal de mer ! Impossible dans ces conditions ici à l’intérieur de fermer l’œil ! Je m’empare alors de mon sac à dos et me fraye un chemin à travers les couloirs étroits et les escaliers vers le pont des canots qui entretemps s’est pas mal vidé de ses passagers, mis à part quelques petits couples résistants au mal de mer et pour qui leurs tendres effusions embellissent la traversée. Disposant à présent d’un peu d’air frais, je déroule mon sac de couchage derrière les installations et trouve enfin quelques heures de répit agrémentées par le sommeil.

Le lendemain matin en me rendant aux toilettes, quelle surprise ! Tout l’escalier est recouvert d’une couche glissante de restes de repas et de boissons. Heureusement que l’équipage armé de balais-brosses a repris le combat, simple routine pour lui ! En abordant Chios, la mer se calme et l’équipage parvient à amener le navire à quai avec précision. Les gens se précipitent à terre, et après avoir déposé mes bagages dans un bureau du port, je pars en reconnaissance.

Chios est une ile assez sèche, dominée par une montagne élevée et rocheuse d’où est originaire Homère, l’auteur de l’Iliade et l’Odyssée. L’ile a dû connaître des époques plus prospères, car beaucoup de maisons donnent une impression d’abandon ou de délabrement et les champs sont en jachère. Est-ce à cause de la saison ou de l’exode rural ? Toujours est-il que les agaves et les figuiers-cactus forment des haies ou se sont répandus sur les terrains en jachère, alors que les citronniers portent des fruits que personne ne cueille. J’en prends alors un, le porte à mon nez, ne sais quoi faire avec. Je rencontre peu de gens, hormis une femme, sans doute une paysanne qui en passant se moque de moi, cueille un citron qu’elle avale comme une pomme. A mon tour je mords dans le mien, et elle se met à rire en voyant ma mine peu réjouie.

Quelques chèvres grimpent sans être empêchées par qui que ce soit sur les murs de séparation des champs. Il fait chaud et le vent du large apporte un peu de fraîcheur. Je retourne en direction du grand large et de la plage de galets qui font un bruit de cliquetis sous l’effet du léger roulis des vagues, dépose mon sac à dos à l’ombre des rochers en bordure de baie, et cours tout nu en direction de cette mer d’huile. Comme j’ai toute la plage pour moi, je décide d’y passer la nuit, en attendant le navire du lendemain pour Cesme et la terre ferme turque.

Dans le port je pars en quête du guichet pour me procurer un billet. Croyant avoir mal compris, je fais répéter le prix au guichetier qui me l’écrit sur un bout de papier : L’équivalent de 60 DM pour les 10 kilomètres qui me séparent de la terre ferme, alors que pour les 250 kilomètres depuis le Pirée jusqu’ici je n’ai payé que l’équivalent de 6 DM ! Il me répond que c’est à cause de la frontière et de la guerre. L’embarcation ne tarde pas à arriver : il s’agit d’un vieux rafiot de bois répondant au fier nom d’Aphrodite, avec une envergure de dix mètres de long pour trois mètres de large, juste assez pour embarquer une voiture. Mais quel habitant de Chios pourrait bien partir pour la Turquie en voiture en temps de guerre ? Je suis donc le seul passager. Heureusement qu’une épaisse couche de peinture maintient les planches assemblées ! Tout le cordage est en fibre naturelle, même une voile opérationnelle est disponible au cas où le moteur tomberait en panne, ce qui est plutôt rassurant. Mais ce n’est pas le cas dans cette traversée ! Un léger toussotement fait avancer le bateau dans une vague d’étrave bouillonnante en direction du continent. En ma qualité d’unique passager, j’ai le droit de faire connaissance avec le bateau et même de tenir la barre qui est plutôt difficile à manœuvrer à cause de sa transmission par chaîne et de son jeu important, mais l’essentiel est d’arriver à bon port !

L’Asie se fait proche : Je reconnais les murs d’une ancienne forteresse érigée sur une rive en pente avec ses six tours, dont deux sont encore intactes du côté du rivage. A ses pieds se profile le quai où notre petit navire accoste bientôt et où deux voiliers marchands en bois sont ancrés, l’un d’eux rempli de planches. Etant donné que je suis le seul touriste, tous les commerçants se précipitent vers moi dès que j’ai mis le pied à terre. Ils devraient pourtant se rendre compte que mon sac à dos est déjà bien rempli ! Pour leur échapper ainsi qu’aux curieux, je me rends à la gare routière où j’achète un billet pour Istanbul…

Tôt dans la matinée le bus arriva à Üsküdar, une ville située en face d’Istanbul. Le bus avait roulé toute la nuit avec seulement trois arrêts en route. J’avais les yeux en feu, j’étais complétement vanné ! A l’occasion d’une pause thé je découvris que le thé ou Cay comme on l’appelle dans tout l’Orient, est au centre des préoccupations quotidiennes. A chaque occasion qui se présente, on en consomme dans un verre à la forme singulière à la fois de sablier et de coquetier, servi brûlant avec très souvent deux morceaux de sucre sur une soucoupe et une minuscule cuillère. On saisit le verre par son bord, le manche de la cuillère adroitement coincé entre deux doigts, tout en aspirant prudemment la potion brûlante. Il n’y a pas qu’en Bavière qu’il y a une culture élaborée de la boisson ! En dehors de la consommation de thé, l’occupation principale du moins chez les hommes semble être la cigarette, à tel point que les bus ne sont plus qu’un épais nuage de fumée au pare-brise bleuâtre, ce qui en plus de la crasse extérieure ne facilite pas la navigation ! Dans le cas présent le lave-vitre en plus ne semblait pas fonctionner, car à chaque coup de balai d’essuie-glace la couche de saleté s’épaississait un peu plus au passage ou au croisement d’un véhicule qui nous faisait don d’une fontaine de boue ! Mais en fait peu de véhicules nous dépassaient, notre chauffeur étant trop fier pour l’accepter. Un peu plus tard je vis que les vitres des autres bus étaient tout aussi crasseuses, ce qui me fit prendre conscience que plus elles l’étaient, meilleur était le chauffeur ! En outre les nombreux fanions multicolores avec les slogans du Coran ou à l’effigie du Borussia Dortmund qui flottaient dans le champ de vision du conducteur, procuraient à tous les passagers une confiance réconfortante. In’ch Allah !

Déjà à la gare routière j’étais apparemment l’attraction générale, chacun insistant pour me prendre dans son bus, sans même me demander ma destination. Tous les chauffeurs et tous les passagers qui avaient remarqué que j’étais Allemand m’encerclaient. « Alman ? » répétaient-ils sans arrêt, « Alman-Turc Arkadesch ! », tout en se frottant l’un contre l’autre les index tendus des deux mains, ce qui me faisait me demander si ce n’était pas là un geste obscène ? Ici presque un habitant sur deux de Kuschadasi parlait allemand, ayant été antérieurement travailleur immigré en Allemagne, ce qui leur donnait ainsi la prérogative de m’adresser la parole. Un de ces travailleurs qui venait de Stuttgart me déclara qu’Arkadesch signifie quelque chose comme ami, et que le fait de se frotter ainsi les doigts est un signe de fraternisation. J’étais rassuré !

Peut-être était-ce à cause de la fumée de cigarette que j’étais éreinté, en tout cas tant que je tirais sur ma pipe j’étais à peu près tranquille, mais dès qu’elle semblait éteinte, on m’offrait des cigarettes. Un homme qui ne fumait pas n’était pas un vrai homme ! De toute part, de côté, par derrière, par devant, par-dessus le dossier du siège, on me présentait des paquets de cigarettes sous le nez, avec le même mot unique dans toutes les langues du monde : cigarette ! Pour finir cela ressemblait plus pour moi à un ordre qu’à une question ! Encore un trajet en bus comme ça et j’allais regretter ma moto ! La moitié des passagers étaient d’anciens travailleurs immigrés, l’autre de futurs. Des noms comme Borussia Dortmund, VFB Stuttgart, Bayern de Munich, HSV, etc.., étaient sur toutes les bouches, et lors de ce trajet nocturne j’appris davantage sur la scène footballistique allemande que dans toute ma vie auparavant ! Aucun d’entre eux ne dit du mal de son passage en Allemagne, qui pour tous représente la Terre Promise où ils ont gagné de l’argent et d’où ils ont rapporté leurs brouettes et leurs pelles pour surélever ou construire ici leurs maisons, y héberger toute leur famille ou les louer si possible à des touristes allemands, prêts comme moi apparemment à partir à la découverte de la Turquie. En plus des cigarettes, les passagers m’avaient gratifié de conseils pour mon séjour à Istanbul sur les hébergements, les endroits à éviter…

Me voici donc à présent à nouveau sur la terre ferme, après avoir décliné toutes les invitations et m’être débarrassé du dernier « pot de colle » turc ! L’amitié et l’hospitalité sont de belles valeurs dont je serai longtemps redevable, mais c’est là plus que de l’intrusion ! En toussotant la dernière bouffée de cigarette hors de mes poumons malmenés, je me frotte les yeux à cause de la fatigue. Comme dans un rêve, et incrédule, je découvre à mes pieds le Bosphore teinté de bleu qui s’étire paresseusement, dominé par la silhouette d’Istanbul parée de ses douzaines de minarets, coupoles, palais, forteresses, l’ancienne Constantinople, Byzance, la Sublime Porte ! Tout cela à la lueur du soleil qui perce l’horizon derrière moi comme une silhouette aux reflets d’or découpée à coup de ciseaux !

« Taxi Mister ? » s’exclame soudain une voix qui m’arrache à ma contemplation. Je fais signe que non d’un signe de la main, comme je l’avais vu faire par les Turcs dans le bus et en relevant légèrement la tête, ce qui m’évite d’être importuné. Suis-je le seul à avoir conscience de ce spectacle, les autres sont-ils tous aveugles, ou bien cela ferait-il partie simplement de leur quotidien ? Des bacs se frayent un chemin d’écume vers l’autre rive, l’Europe, d’autres en reviennent, laissant traîner derrière eux un panache de fumée noire. Des mouettes crient au-dessus de ma tête, des relents de mer et de poissons envahissent l’air.

Je me laisse emporter vers le bac en train d’accoster par le flot des gens pressés qui montent, avant même que les derniers passagers ne l’aient quitté. C’est un très vieux rafiot entièrement riveté et recouvert d’une couche de rouille et de peinture de plusieurs centimètres, et dont le pont incliné touche presque l’eau. De plus en plus de gens qui font la navette, des vendeurs avec leur boutique en bandoulière et des écoliers avec leurs uniformes de toutes les couleurs, se pressent à l’intérieur. Une fois les amarres larguées, le bateau met le cap sur l’Europe dans un léger tremblement et parfois dans un flot d’écume, lorsque la vague d’étrave d’un navire qui croise nous atteint et envahit les hublots ouverts. J’arrive à reconnaitre les gens sur la passerelle d’accostage, les bacs, les chalands, les barques de pêcheurs qui débarquent leur prise. La ville affamée se dresse à mon approche, telle une fourmilière géante dont les ouvrières grouillent et dont je suis apparemment la seule fourmi-hôte. Reste à savoir comment elle sera accueillie !...

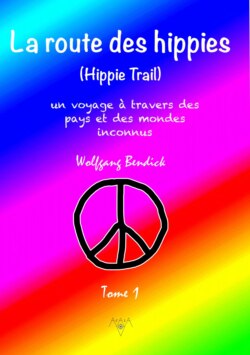

« Sultan Ahmed chub ! » s’étaient exclamés les supporters de foot dans le bus, ce qui équivaut à « bien ! ». « Güle güle ! » veut dire « bonjour ! ». « Tschai » signifie « thé » et « Ekmek » « pain ». Mais ici presque tout le monde parle allemand. Sultan Ahmed est le nom d’un quartier et d’une mosquée appelée aussi Mosquée Bleue. « Pudding-Shop pas bon, Hippies ! », tel était l’autre conseil qu’ils m’avaient donné. Pourquoi donc ? Pour moi Hippie était synonyme d’amour et de paix, une contre-culture favorable à la fraternité, opposée à la division est-ouest, à la Guerre du Vietnam, à la Guerre Froide, au surarmement et avant tout aux armes nucléaires. « A bas la bombe ! », tel était un des slogans de ce mouvement dont le signe de la paix était le symbole. J’avais un jour demandé à un de ces « teckels aux cheveux longs », comme les appelaient alors les villageois en parlant des « enfants-fleurs » ce que cela signifiait. Tel une plante exotique, il semblait sortir avec ses vêtements bariolés de la monoculture munichoise du loden gris (célèbre tissu bavarois). Il me répondit : « C’est l’empreinte de la colombe de la paix ! » Alors que jusqu’à présent l’apparence consciemment négligée de ces gens m’avait dérangé, ces enfants crasseux m’étaient soudain devenus sympathiques. Les autres, comme mon frère, tirés à quatre épingles et cheveux courts, couraient alentour en chantant : « Qui ne veut pas être confondu avec les Beatniks ? C’est nous ! Qui se bat pour la paix sur terre ? C’est nous ! »

La paix ! Dès qu’une étoile filante tombe du ciel, je prononce ce mot, car étant né après la guerre j’ai reçu en héritage la peur des sirènes et la terreur au moindre passage d’un avion à réaction à basse altitude. Construire la paix avec des armes ? Quelle idiotie ! La paix vient d’elle-même quand il n’y a plus d’armes, quand c’est le respect d’autrui et non le mépris qui domine, et puis c’est la justice qui changera le monde, pas la domination, le partage, pas l’égoïsme. En tant qu’objecteur de conscience, contrairement à mon frère qui avait fait son service militaire et bien que citoyen de la même terre que lui, j’étais le représentant d’un monde opposé au sien !

Deux grands événements ont marqué la fin des années 60 : Woodstock, le festival de musique hippie, et la comédie musicale hippie « Hair », le premier en Amérique, la seconde entre-autre à Munich au « Deutsches Theater » où je la vis deux fois. Je trouvais la musique et les paroles super, une grande partie des airs étant d’ailleurs devenus des tubes, comme « Let the sunshine in » ou « Aquarius ». Je voulais connaître la philosophie de ce mouvement, ce qui fit dire à ma mère un jour en plaisantant à moitié : « Depuis que tu as vu « Hair », tu n’es plus le même, tu es un Hippie ! » Les cheveux et la barbe poussaient après que j’ai arrêté de les couper, ce qui suscitait nombre de désagréments et une discrimination difficile à vivre pour ceux qui étaient comme moi différents à cette époque. On refusait de nous servir à boire dans les auberges, on nous crachait dessus, ce qui me fit prendre conscience de l’hypocrisie des gens et de tout le système. Nous expérimentions les germes de la révolte, lisions la Bible de Mao, des tirades sans la moindre âme, nous voulions la Révolution mondiale, ou plutôt comme la couleur de la Révolution est celle du sang, « l’évolution ». Oui, mais comment y parvenir ? La chanson « Where do we go » ? (Où allons-nous ?) de Hair était devenue notre Credo, l’hymne de notre quête. Bouddha n’avait-il pas renoncé à la gloire et ne s’était-il pas départi de tous les enseignements traditionnels ? N’avait-il pas atteint le « savoir » par lui-même ? Peut-être même était-ce à cause de cela ? Des noms comme Katmandou et Bénarès avaient pour nous une résonnance toute particulière et magique, peut-être insufflée par nos âmes oppressées. « Quelle est ma destinée ? Est-ce que je suis la trace des nuages ? Où est le chemin invisible ?

Qui peut m’apporter la réponse à ma question sur le sens de la vie et de mon passage sur terre ? »