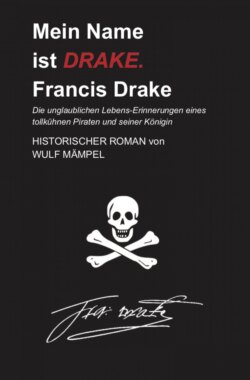

Читать книгу Mein Name ist DRAKE. Francis Drake - Wulf Mämpel - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ZWEI ZWEI.

ОглавлениеGold durch das Leid der Sklaven

Das Ereignis, das mein Leben radikal veränderte, geschah vor einem Vierteljahrhundert im April des Jahres 1565: Ich bin gerade im Dezember 25 Jahre alt geworden, ich besitze ein Schiff, bin Händler und Seefahrer und mein Kopf steckt voller Pläne. Daher habe ich beschlossen, meine Arbeit als erfolgreicher Sklavenhändler zu beenden. Wie anmaßend das klingt! Ich hasse mich dafür, diese unwürdige Arbeit nun fünf Jahre lang geleistet zu haben. Damals war ich 20 Jahre alt und hungrig nach Erfolg. Gold und Gier und Hass auf die Spanier haben mich geleitet, haben mich meine strenge christliche Erziehung über Bord werfen lassen. Ich kenne mich nicht mehr, fühle nichts, schweige darüber lieber: Ich tue meine Arbeit und erledige mein brutales Handwerk. Meinen Eltern habe ich erzählt, ich handele mit Gewürzen und Getreide, ich sei ein ehrlicher Kaufmann!

Gewürze – seit der venezianische Kaufmann Marco Polo in seinem „Buch der Wunder“ die östlichen Länder beschrien und von den Gewürzen berichtete, entwickelte sich eine enorme Nachfrage unter in den gehobenen Schichten. Schon im Mittelalter stieg die Nachfrage so gewaltig an, dass es regelrechte Wirtschaftskriege um Pfeffer, Muskat, Nelken und Zimt gegeben hat. Die Preise entwickelten sich ebenfalls: 1393, so wird in den Annalen berichtet, kostete ein Pfund Muskat so viel wie sieben fette Ochsen. Kein Wunder, dass die Kaufleute reich wurden und den gehässigen, neidvollen Beinamen „Pfeffersäcke“ erhielten. Als die Märkte erobert waren, begann der Sklavenhandel mit Menschen aus Afrika . . . er lösten den magischen Ruf nach Gewürzen ab.

Daher muss ich meine Erinnerungen – ich habe lange überlegt, ob ich diesen Teil meines Lebens überhaupt niederschreiben soll - damit schon früh beginnen, weil es meinen bisherigen Alltag entscheidend korrigiert: Ich gebe den Handel mit Menschen auf. Nur noch diese eine Fahrt, dann ist endlich Schluss damit, Menschen zu Kulis zu machen! Ich möchte teilhaben an diesem neuen Chaos in Europa und die Schwäche in diesem Chaos für mich und meine Zukunft nutzen.

Ich befinde mich mit meinen Segler, der stolzen „Swan“, an den Stränden des wunderschönen Nigerdeltas in Westafrika, auch Sklaven- und Elfenbeinküste genannt. Mein stets gutgelaunter Obermaat John McFinn, mein treuer, bulliger, bärenstarker Schotte aus einem kleinen Nest in den Highlands, den die große Weite des Meeres aus den Bergen von den Schafherden seiner Familie lockte, drei Jahre älter als ich selbst, erklärte mir gestern seine Sicht unmissverständlich: „Kapitän Drake, ich frage mich, was wir hier tun? Ist das die Seefahrt, von der wir träumen? Von weiten Reisen in noch unbekannte Länder, weit, weit weg von England? Diesen Handel mit den Schwarzen können wir doch nicht bis an unser Lebensende durchführen. Das würde uns eines Tages krank machen! Wir sollten aussteigen, so schnell wie nur möglich.“ Als ich ihm erkläre, dass dies wahrscheinlich unsere letzte Fahrt als Sklavenhändler sei, strahlte der Bursche mich glücklich an.

„Bei Sankt Andrew, das höre ich gerne.“

An diesem Teil der afrikanischen Westküste befindet sich seit ein paar Jahren einer der übelsten Treffpunkte der internationalen Sklavenhändler und Sklavenjäger, die ihre fetten Geschäfte mit der schwarzen Haut, mit Elfenbein, Gewürzen und Gold machen. Doch das ertragreichste Geschäft ist der Menschenhandel. Es ist ein Fanggebiet, ein Ort auf einer Insel im Golf von Biafra – die Engländer und Holländer nennen ihn Bonny-Island - für finstere Gesellen, brutale Schurken und menschenverachtende Abenteurer - für Männer wie mich. Heute weiß ich, was das alte englische Sprichwort bedeutet: Die Welt ist gut und vollkommen überall dort, bevor der Mensch sie betritt.

Ja! Ja! Und noch einmal: Ja!

Einer der etwa 85 gefangenen Sklaven des Stammes der stolzen Igbo, die wir in einem roh gezimmerten Gatter aus Holzstämmen und kleineren Ästen zusammengetrieben haben, ein muskulöser, großgewachsener Kerl von etwa zwanzig, zweiundzwanzig Jahren, dessen schmale Nase und die schmalen Lippen zu seinen eher feinen Gesichtszügen beitragen, ballt beide Fäuste. Mächtige Fäuste. Die Wut ist ihm anzumerken. Wut und Hilflosigkeit. Er spuckt verächtlich auf den Boden. Vor dem Gatter liegen viele farbenfrohe Masken aus schwerem Holz, die wir den Sklaven abgenommen haben. Drei besonders schöne Masken habe ich ausgesucht, ich will sie mit in meine Heimat nehmen – als Andenken, denn ich habe mich seit etwa zwei Jahren zu einem Sammler entwickelt, der Erinnerungen anhäuft, um sich später einmal daran erfreuen zu können. Wann soll dieses „später“ sein? Ich selbst muss über diese Albernheit lachen.

Ich denke: Was für ein fürchterlicher Ort - verdreckt, nach Urin, Kot, Schweiß und Abfällen stinkend. Überall Schwärme von dicken Fliegen und Stechmücken, Ratten, Schlangen und anderem Kriechtier. Ursprünglich ein Paradies, dieses Stück unserer Erde, doch der Mensch, der fremde Mensch - der aus nackter Angst von den Einheimischen „Master“ genannte, brutale weiße Menschendieb - machte die Erde zum Pfuhl. . .

Mit zunehmendem Alter packt mich eine bisher unbekannte Scham, wenn ich an meine Kaperfahrten denke, an die Kämpfe, an die Toten und Verwundeten. Auch ich bin ein gewalttätiger Mensch, der seine Feinde tötete, der das spanische Gold raubte und dabei eine besondere Fähigkeit bewies. Auf diese Art wurde ich reich und frei. Natürlich gehören Mut und Neugierde, Verstand, Fleiß, Beharrlichkeit und Können dazu. Vielleicht hatte ich auch nur Glück, das Glück des Tüchtigen. John McFinn hat da einen Spruch aus seiner schottischen Bergwelt, den er gerne zitiert: „Das Glück ist nie ganz ohne Leid, denn zum Begleiter hat es den Neid!“

Die Gefangenen, halbnackte Frauen und Männer, nur mit einem kleinen Lendenschurz bekleidet, stehen regungslos in dem Verschlag, bis zu den Knöcheln im Schlamm versunken, denn seit zwei Tagen haben gewaltige Regenmassen den Boden in ein Schlammbeet verwandelt. Sie kommen mir vor wie Tiere, die zum Schlachter geführt werden, wohl schon ahnend, dass ihr Leben ihnen keine Glücksmomente mehr verspricht. Panische Angst ist in den unglücklichen Gesichtern zu erkennen. Sie blicken stumm auf mich, ihren neuen Besitzer. In der untergehenden Abendsonne rascheln die Blätter der Mangrovenbäume im leichten Westwind. Die nun scheinende Sonne hüllt die vielarmige Mündung des Niger in ein gleißendes, goldfarbenes Licht. Die Schwüle des Tages weicht endlich einer angenehmen schwachen Brise.

Der heruntergekommene kleine Ort mit dem geschützten Hafen ist mir nicht fremd. An dieser Stelle findet der Kauf der Sklaven statt, nachdem holländische Sklavenjäger für Nachschub gesorgt haben. Ich bin immer sehr froh, wenn ich mit meinem Schiff dieses Drecksnest verlassen kann. Der kleine Umweg an einer vorgelagerten Untiefe vorbei – die Felsen sind gut auszumachen – belohnt den Steuermann, der ohne Probleme den Hafen erreicht und wieder verschwindet. Die ungepflegten zwölf Holzhäuser, in denen Unterkünfte, ein kleiner, schmuddeliger Lebensmittelladen, ein Weinverkäufer und ein paar schwarze Huren untergebracht sind, tragen nicht zum Ansehen des Hafens bei. So hat das Kaff den zweifelhaften Ruf als Sklavenmarkt erhalten. Es stört mich auch der Gestank dieses kleinen Hafens. Dreck zieht immer Dreck an, denke ich angewidert. Abschaum umgibt sich mit Abschaum. Vor ein paar Jahren, so wird erzählt, sei es zu einem blutigen Aufstand der Sklaven gekommen: Es soll 52 Tote gegeben haben. Die Sklaven hätten plötzlich ihre Stricke durchschnitten und seien auf die Mannschaft des Sklavenjägers losgestürmt. Nur mit ihren Fäusten. Die Jäger hätten daraufhin das Feuer eröffnet und wahllos auf die laut schreienden Schwarzen geschossen. Wer hierdurch nicht aufgehalten wurde, sei mit Dolchen und Schwertern niedergemacht worden. Am Ende waren 46 Sklaven und sechs Seeleute tot gewesen. Es habe sechs Wochen gedauert, bis neue Kulis verschifft werden konnten. Nach diesem Vorfall seien die Fesselung verstärkt und die Bewachung der Gefangenen erhöht worden. Als der „Schlachter vom Nigerdelta“ sei Jan Hendrik van Breukelen von da an bezeichnet worden.

Der junge Sklave, sein Name ist Mbopo - wie mir der schmierige Holländer erzählte, er sei er eine „Art Prinz“ - zeigt plötzlich auf mich und ruft mir zu: „Weißer Master, unsere Götter des Waldes werden mir beistehen. Sie sind starke Götter, stärker als eure Götter. Sie sind Götter der großen Mutter Natur, der Ala, die alles Leben erschuf. Die Vormenschen ebenso, wie mich und Dich auch, Master. Ala repräsentiert den zweifachen Aspekt unserer Welt: Fruchtbarkeit und Tod. Sie wird oft als „Große Mutterschlange“ dargestellt und wird vom Volk der Igbo als Mutter aller Dinge verehrt.“

Ich staune über die gepflegte Wortwahl des Wilden, der sehr selbstbewusst auftritt. Der Gefangene schließt seine großen, dunklen Augen, so, als wolle er beten. Neben dem jungen Mann steht ein kleines Mädchen, nur mit einem dünnen Hemdchen bekleidet. Tränen rollen über das hübsche Gesicht der Kleinen. Vorsichtig ergreift sie die Hand des Jünglings und zeigt in meine Richtung. Sie lächelt dabei zaghaft. Die Mitgefangenen summen leise ein Lied. Der gut aussehende Sklave ist offenbar ihr Bruder oder ihr Vater. Das Mädchen sagt etwas, was ich nicht verstehen kann. Behutsam streichelt Mbopo mit seiner linken Hand über das wie Seide glänzende Haar des Kindes. Die rechte Faust hält er geballt.

Der Gefangene ruft mir kurz danach zu: „Master Drake, ich war Sklave bei den Holländern und spreche daher Eure Sprache ein wenig. Ich konnte von einem Sklavenschiff entfliehen, erreichte schwimmend, aber total erschöpft das Ufer und kehrte als einer der vielen Söhne unseres Königs Ngwalla wieder zu meinem Stamm ins Königreich Nri zurück. Nun bin ich erneut gefangen worden, weil wir von den Anführern unseres eigenen Volkes, meinen neidischen Brüdern, verkauft worden sind. Von gemeinen, goldgierigen Verrätern! Das ist eine große Enttäuschung für mich, von den eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft zu werden, nur weil ich stark bin, nur weil ich König werden soll, eines Tages, wenn der große Ngwalla gestorben ist und bei den Göttern lebt. Aber die große Gottesmutter wird sie bestrafen! Ala wird mich rächen! Aber ich frage mich: Was maßt Ihr Euch an, Master aus England, uns zu jagen wie ein Stück Wild? Wir sind ein freier, ein stolzer Stamm aus königlichem Geschlecht.“

Jan Hendrik van Breukelen, der in meiner Nähe steht, auf seinen arabischen Krummsäbel gestützt, grinst über sein breites, vom Rum gerötetes Gesicht. Was für ein Abschaum, denke ich angewidert. Der dicke Holländer schwitzt. „Dieses Negerpack wird immer frecher“, ruft er empört. „Die Burschen werden gleich meinen Ochsenziemer zu spüren bekommen. Niemand wird hier entweichen. Niemand. Die Sklaven gehören jetzt Euch, Kapitän Drake. Ihr müsst sie nur noch nach Amerika bringen für die Zuckerrohr-, Tabak- und Baumwollplantagen. Dann blüht Euer Geschäft . . .“

Der kleine, asketisch wirkende Jesuitenpater, dessen Spitzbart das flache Kinn verdeckt und nervös neben mir steht, mischt sich ein und meint angewidert: „Da seht Ihr es, Kapitän Drake, was die wilden Heiden ausmacht: Arroganz und Falschheit. Vor uns, den Missionaren, liegt noch ein großes Stück Arbeit, bis wir diese Kinder Gottes dem wahren christlichen Glauben, dem römisch-katholischen natürlich, zugeführt haben. Mit Fleiß und Strenge werden wir das erhabene Ziel Roms erreichen. Afrika und Amerika werden sicher katholisch . . . ist das nicht wunderbar? Außerdem hat unser noch junger Orden, dessen Name Societas Jesu lautet, im Grunde nichts gegen den Einsatz von schwarzen Sklaven, eben auch in unseren inzwischen überall in der Welt gegründeten Ordenshäusern. Im Gegenteil.“

Ich sehe in den kalten Augen des etwa vierzigjährigen Jesuiten, der dem neuen, militant geführten Orden angehört - Chef ist ein Generaloberer - der im Jahre 1534 von Ignatius von Loyola gegründet worden war, eine Spur von Übereifer. Fra Julius Borromäus, so nennt er sich, ist ein widerlicher Fanatiker, dem ich – ich bereue es schon jetzt – gestattet habe, die Reise mit den neuen Sklaven auf meinem Schiff nach Amerika zu begleiten. Er stamme als einer von mehreren Brüdern aus einem irischen Adelsgeschlecht in der Nähe von Rockfleet, so antwortete er auf meine Frage nach seiner Herkunft. Was treibt diesen Mann in die neue Welt? Er wolle, so erklärte er mir vor ein paar Tagen in einem ersten Gespräch, in der Neuen Welt das Wort des Salvators Jesu in einer Art Gegenreformation – also gegen Martinus Luther - den Ungläubigen predigen: „Und die christlichen Gebote und Sitten mit den Regeln eines absoluten Gehorsams abverlangen.“ Und im Übrigen sei der atlantische Sklavenhandel inzwischen seit 1500 üblich: Afrikaner würden in Afrika gekauft, mit Schiffen von Afrika nach Amerika – hier besonders zunächst zu den Inseln in der Karibik - transportiert und dort weiterverkauft. Die meisten dieser Schiffe befänden sich im Besitz von christlichen Europäern. Und überhaupt: In der Antike seien Sklaven gar nicht wegzudenken gewesen: „Von der Antike bis zur Gegenwart haben Menschen in unfreien Lebens- und Arbeitsverhältnissen gelebt. Sämtliche Hochkulturen kannten die Sklaverei. Und auch heute ist die Sklaverei wieder in allen Teilen der Erde verbreitet. Sie breitet sich aus wie eine Epidemie – zu unserem Wohl!“

Mit lauter Stimme meint dieser „Christ“ weiter: „Kapitän Drake, da die einheimische Bevölkerung auf den Inseln der Karibik und in Mittel- und Südamerika bereits kurz nach Beginn der Kolonisierung durch die Spanier so gut wie ausgerottet war, benötigen die neuen Kolonialherren andere Arbeitskräfte für ihre Plantagen. Sie fanden und finden sie in den Bewohnern Westafrikas. Tausende Afrikanische und asiatische Kulis wurden lebend nach Amerika verschleppt. Tausende werden noch folgen. Ich gebe zu, die Brutalität dieses Handels stand der Grausamkeit des Plantagenalltags in nichts nach. In den Augen der Europäer hatten Afrikaner gegenüber den verbliebenen Indianern einen erheblichen Vorzug, der ihre Versklavung rechtfertigte. Letztere waren zum Christentum bekehrt worden, die Afrikaner aber waren und sind, wie wir ja hier und heute erleben, Heiden. Dumme, freche, aber starke Heiden. Gut für die Arbeit. Beten und arbeiten – das ist ihr Schicksal in der Neuen Welt! Als Heiden haben sie keine Religion, jedenfalls die falsche, sie besitzen deshalb auch keine Moral, keine Kultur, keine Menschlichkeit. Weil sie daher ihrer Natur nach wie Tiere sind, kann man sie auch auf den Zuckerrohr-, Tabak- und Baumwollplantagen wie Tiere ausbeuten. Um ihre Herrschaft über die Feld- und Haussklaven zu installieren und aufrechtzuerhalten, versuchen die Gutsherren, neu auf die Inseln gebrachte Afrikaner systematisch ihrer persönlichen, sozialen und kulturellen Identität zu berauben. Sklaven erhalten von ihren Herren neue, oft demütigende Namen wie „Nigger“, „Miss Piggy“, „Kaffer“, „Snowman“ oder „Bimbo“. Sie dürfen keine Ehen schließen, keine Familien gründen. Es ist ihnen nicht erlaubt, sich zu versammeln, ihre Religion auszuüben, zu trommeln und zu tanzen. Sklaven, die miteinander verwandt sind, der gleichen ethnischen Gruppe angehören oder dieselbe Muttersprache haben, werden voneinander getrennt. Sie sind, wie es so schön heißt, kaum menschliche, sondern auch sozial tote, nur für die Arbeit in Diensten der weißen Herrenrasse geborene Wesen.“

Die letzten Worte spricht der Jesuit mit lauter Stimme, seine Augen glühen vor fanatischem Eifer, Speichel läuft ihm das Kinn herunter. Ich denke: ein Verrückter! John McFinn meint leise zu mir: „Ich erwürge diesen Kerl heute Nacht. Der wird unser Schiff niemals betreten.“

Natürlich kenne ich Schilderungen über die brutale Ausbeutung der Sklaven durch den weißen Mann, die sexuellen Übergriffe auf die schwarzen Mädchen und Frauen, das Foltern und sadistische Gehabe der Farmer. Ich heiße das nicht gut, im Gegensatz zu diesem Pater. John hat recht: Er darf die neue Welt nicht betreten, beschließe ich insgeheim.

Ich sage verärgert: „Ihr müsst geisteskrank sein. Ist das noch ein christliches Gedankengut? Ihr seid brutaler als jeder spanische Eroberer. Männer wie Ihr machen Amerika zu einem Kontinent der Gesetzlosen – unter dem Mantel einer christlichen Mission. Das ist absurd und verwerflich. Ich verachte Euch und Eure Ideen.“

„Und Ihr seid ein kleiner Sklavenhändler, Kapitän Drake, nicht besser als ein Sklavenbesitzer. Was wollt Ihr denn schon an diesem System ändern? Dafür seid Ihr zu klein und unbedeutend.“

Recht hat er, denke ich. Doch ich habe keine Lust, mich mit dem Jesuiten und seinem missionarischen Eifer auseinanderzusetzen – dies ist nämlich meine letzte Reise als Sklavenhändler, der seine Ware bisher erfolgreich am Nigerdelta in Empfang nahm. Der Grund: Die Spanier wollen uns Engländern nicht mehr erlauben, Handel in den von ihnen beherrschten Häfen zu treiben. Damit wäre mein Geschäft beendet, mein Handel pleite. Ich habe neue Pläne: Nach meiner Rückkehr trete ich in die Dienste meines älteren Vetters, des königlichen Kapitäns und Freibeuters John Hawkins.

Auf meine Frage, woher der Jesuit stamme, weiß van Breukelen keine präzise Antwort. Er zuckt seine breiten Schultern: „Vom Himmel gefallen oder aus der Hölle emporgestiegen. Er war eines Tages einfach da. Ein spanisches Schiff spuckte ihn an Land. Das war vor gut drei Wochen. Als ich ihm von Eurem Kommen berichtete, beschloss er, Euch nach Amerika zu begleiten.“

Ich antworte nicht. Ich denke an meine Zukunft – vom Sklavenhändler zum Kapitän der Königin. Ob sie mir den Menschenhandel übel nimmt? Nach den Worten meines Vetters John sei Elisabeth sehr modern, sie blicke immer nach vorn, sie verachte Schmeichler und Speichellecker. Obwohl ich sie noch nicht kenne, entwickele ich eine große Sympathie für die Königin. Wie wird sie mich behandeln? John Hawkins spricht nur in bewundernden Worten von ihr. Sie möge ihn, erzählte er mir, er sei einer ihrer erfolgreichsten Freibeuter, einer der berühmt-berüchtigten Korsaren. Ich möchte einer von ihnen werden! Nur noch diese Fahrt, dann habe ich wieder Geld genug, um mich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Ich brauche nur statt meines Warenschiffes ein richtiges Kriegsschiff, eine mutige Mannschaft und Fortune. Mich locken die Ferne, fremde Welten und Amerika.

Ich bin neugierig, wie die Königin wohl aussehen mag. Man sagt, sie sei keine große Schönheit im üblichen Sinn. Blass, sommersprossig, mit roten Haaren und von eher dürrer Gestalt. Sie habe kaum Busen und sei kein Cello aus Fleisch und Blut. Ihr Verstand sei jedoch zu bewundern, ihre Bildung und ihr Charme würden die kleinen Schönheitsfehler aufwiegen. Elisabeth regiere unbeirrt wie ein Mann mit starker Hand. Bald werde ich es wissen. Nur noch diese eine verdammte Reise . . . dann beginnt mein neues Leben.

Der junge Schwarze, der den Disput zwischen dem Jesuiten und mir verfolgt hat, nimmt das kleine Mädchen behutsam auf den Arm. Sein Gesicht ist voll von Hass. Das Bild rührt mich, ich weiß nicht einmal warum, aber ich beschließe, dem Sklaven und seiner Schwester die Freiheit zu schenken – vielleicht eine Reaktion auf mein schlechtes Gewissen, mehrere Jahre erfolgreich als Sklavenhändler unterwegs gewesen zu sein. Dabei habe ich die menschliche Fracht stets sehr menschlich behandelt: Es gab bei mir nie die Peitsche, die Sklaven erhielten Nahrung und Wasser. Denn je besser ihr Zustand nach der gut vier - bis fünfwöchigen Schiffspassage ist, desto höher ist ihr Preis bei den spanischen Farmern und königlichen Beamten.

Später, nachdem die Sonne im Meer versunken ist, befreie ich unbemerkt die beiden. Der Schwarze blickt mich ungläubig an, als ich ihm erkläre, dass ich ihn und seine Schwester nicht mit nach Amerika nehmen würde. Zum Abschied gibt Mbopo mir die Hand: „Unsere große Gottesmutter, die Mama Afrika, die alle Menschen erschuf, hat Dein Herz berührt. Sie wird eines Tages auch die anderen Sklavenhändler, den weißen Mann insgesamt, bekehren. Ich sage Euch voraus: Niemand sollte der Sklave eines anderen Menschen sein.“

Am nächsten Morgen erklärt mir der Holländer aufgeregt, dass seine Sklavenjäger einen entflohenen Gefangenen und dessen kleine Schwester unweit unseres Lagers gefasst und auf der Stelle getötet hätten . . . Der verrückte Sklave habe tatsächlich alle seine Mitgefangenen befreien wollen. Bei diesem Versuch sei er entdeckt worden. Ich bin schockiert, was ich da höre.

Als dann der Jesuit auch noch einen meiner Lieblingssprüche zitiert: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem, kann ich meinen Wutausbruch nicht mehr unterdrücken: Ich schlage dem Holländer mit meiner Peitsche ins Gesicht, dass die Haut platzt und Blut in Strömen fließt. Den Jesuiten verprügele ich daraufhin, dass er - stark aus der Nase blutend - auf dem Boden liegt. Dann macht Jan Hendrik van Breukelen einen Fehler, indem er mit gezogenem Schwert auf mich losstürmt. Mit aller Kraft und meinem Geschick als Absolvent einer der besten Fechtschulen des Königsreiches pariere ich die wilde, unüberlegte Attacke und ramme dem Sklavenjäger nach einem kurzen Kreuzen unserer Klingen mein Schwert in die rechte Schulter. Laut fluchend bricht der bullige Holländer schwer verletzt zusammen.

Einen Tag später verlassen wir den unwirtlichen Ort und stechen mit den Gefangenen in See - Richtung Karibik. Den Jesuiten lasse ich – mich laut beschimpfend - am Nigerdelta zurück. Sein gehässiger Fluch macht mich lachen. Der Holländer, so erfahre ich noch kurz vor meiner Abreise, sei schwer verletzt, werde aber überleben, wenn ihn nicht das Wundfieber dahinraffe. Weder den Jesuiten, noch den Holländer traf ich jemals wieder. Wahrscheinlich hat sie der Teufel geholt.

Mit dieser Erinnerung beende ich meine erfolgreiche Zeit als Sklavenhändler. An der „Verschleppung Afrikas nach Amerika“, wie der Menschenhandel auch bezeichnet wird, nehme ich nicht mehr teil! Ich beruhige mein Gewissen, indem ich immer wieder folgende Legende erzähle, wenn mich Zweifel und Schuldgefühle plagen: Der Besitz von Sklaven dokumentierte die Macht seit Menschengedenken. Mansa Musa, der Sultan von Mali, verkaufte während seiner Pilgerfahrt nach Mekka im Jahre 1324 in Kairo 14 000 Frauen, um die Reisekosten für sich und sein Riesengefolge aufzubringen. Die Araber waren noch vor den Europäern im Geschäft mit der Ware Mensch aktiv: Für sie ist die Sklaverei selbstverständliches Recht von Herrenmenschen. Muslimische Händler aus Nordafrika rauben seit Jahrhunderten südlich der Sahara „Heiden" oder erwarben Schwarze im Tausch gegen Pferde. . . Der erfolgreichste Sklavenhändler Mitte des Jahrhunderts war Khair ad-Din gewesen, den die Europäer wegen seines roten Bartes „Barbarossa“ nannten. Die spanische Seemacht erhielt eine ernst zu nehmende Konkurrenz in Gestalt dieses Seeräubers und späteren Admirals des Osmanischen Reiches, der das Mittelmeer zu seinem Jagdrevier erklärte. Das Mittelmeer wurde, wie er es nannte, seine private „Badewanne“. Mit äußerster Brutalität ging dieser gefürchtete Pirat zu Werke, er war der Schrecken an den Küsten Nordafrikas.

Als ich auf der Brücke meines Zweimasters „Swan“ am Ruder stehe, blicke ich noch einmal zurück: Der Mord an den beiden Geschwistern macht mir den endgültigen Abschied leicht - Sklaverei ist ein elendes Handwerk. Ich denke über eine alte Weisheit nach, die mir ein erfahrener Seemann vor einiger Zeit in der Karibik erzählte: „Wir reisen an weit entfernte Orte, um fasziniert die fremden Menschen zu beobachten, die wir daheim ignorieren und mit Hass und Missachtung verfolgen.“

John McFinn winkt mir fröhlich zu: „Alles okay an Bord, Kapitän!“ Ich will, ich muss mein Leben ändern und beschließe, nach der Rückkehr aus Amerika mein kleines Handelsschiff zu verkaufen und das Angebot meines Vetters John Hawkins anzunehmen, als ein Kapitän eines seiner Kriegsschiffe in seinen Dienst zu treten. Der Gedanke macht mich glücklich. Johns Abschiedsworte klingen mir noch im Ohr, als er mir lachend erklärte: „Francis, ich glaube es wird nun Zeit, Dich der Königin vorzustellen.“