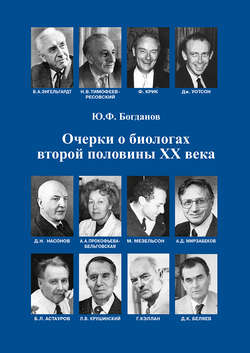

Читать книгу Очерки о биологах второй половины ХХ века - Ю. Ф. Богданов - Страница 4

Часть I. Московский университет и институты Академии наук

Биофак МГУ в 1951–57 годах глазами его студента

Биофак 50-х годов и эволюция взглядов студента-биолога тех лет

ОглавлениеКонец 40-х и начало 50-х годов, как известно, было тяжёлым временем для отечественной биологии. В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ произошёл разгром генетики и связанных с ней дисциплин. Затем, на сессии АМН СССР 1950 г., отечественная физиология получила директиву «не отступать от учения И. П. Павлова». Одновременно появилось «учение» О. Б. Лепешинской о самозарождении жизни. Началась «чистка» преподавательских кадров на биофаке. На факультете появилась группа истовых приверженцев Т. Д. Лысенко. К счастью, его ярый приверженец И. И. Презент недолго был деканом факультета. К 1951 г. его сменил умеренный (общественно неактивный) садовод-мичуринец проф. С. И. Исаев. Лояльность по отношению к мичуринской биологии и запрет на проявление «вейсманизма-менделизма-морганизма» в преподавании и научной работе на факультете контролировались. Смысл событий, происходивших в биологии, в идеологической сфере и в обществе был тогда ясен не всем студентам (скорее – немногим). Полной ясности на младших курсах не было и у меня, ведь «все мы вышли из Сталинской шинели» как сказал в 1993 г. на Съезде Народных депутатов РСФСР, перефразируя В. Г. Белинского, выпускник биофака 1955 г. и народный депутат Николай Николаевич Воронцов.

Хорошо помню библиотечный учебник гистологии Заварзина и Румянцева, в котором некоторые разделы, в том числе о митозе, мейозе, хромосомах, были зачёркнуты. Читать их «не полагалось». Через близких мне товарищей, чьи родители были биологами, я постепенно начал кое в чём ориентироваться. Главное, что усваивалось быстро в те годы (еще в школе) состояло в том, что не с каждым человеком и не обо всём можно было говорить.

Одно из зданий Московского государственного университета на Моховой улице. В этом здании помещалась часть кафедр биофака, а в бывшем Актовом зале (под куполом) – читальный зал естественных факультетов. Снимок 1953 года. Фото 2.1–2.3 – фото автора.

Это правило наглядно подтверждалось в студенческой среде биофака. Осенью 1951 г., когда мы только начали учиться на первом курсе, были восстановлены студентами второго курса Ася Парийская, Валя Силина (теперь Холодова), Наталия Кампман и Нинель Тириакова. Все они в 1949 г. были сначала исключены из комсомола, затем отчислены из университета за то, что образовали молодёжный кружок или общество (вне университета), где вели дискуссии о том, как «улучшить жизнь» и быть «лучше, чем комсомольцы» (!). Они не скрывали этих увлечений, за что и поплатились: кто-то донёс о существовании «неформального», политического общества. После исключения из университета они были на «перевоспитание» направлены работать на московских заводах и стройках, а юношей, участников этого «общества», арестовали и освободили только в средине 50-х годов после смерти И. В. Сталина. Тогда же вернулись на биофак из сталинских лагерей студенты Борис Вепринцев и Андрей Трубецкой, арестованные, соответственно, в 1951 и 1949 гг. С каждым из них по очереди мне в 1954–57 гг. довелось поучиться на одном курсе. Тогда они не рассказывали о себе, а расспрашивать их я считал нетактичным. Позже оба они стали докторами наук. А в конце 90-х гг. были опубликованы чрезвычайно интересные мемуары А. В. Трубецкого («Пути неисповедимы». М. «Контур». 1997. 397 с.) – фронтовика, военнопленного, жителя окупированной территории, партизана, снова фронтовика, затем – сначала студента биофака, потом узника Джезказганского лагеря ГУЛАГ и снова студента. Судьба Б. Н. Вепринцева, причины его ареста, его подвижническая научная и природоохранная деятельность описаны в статье С. Э. Шноля в журнале «Природа» 1993, № 3, и в книге того же автора «Герои и злодеи российской науки» (М. 1997).

Привычка к запретам, опасениям, слухам, в 50-е годы удивительно совмещалась с атмосферой жизнерадостности в студенческой среде, с романтической атмосферой летних практик на биостанциях, с удовольствием от занятий художественной самодеятельностью и агитпоходами. В моём сознании студенты условно делились на три категории по интересам: (1) внешне ничем не увлечённых (хотя именно среди них было много интересных людей), (2) увлечённых художественной самодеятельностью и агитпоходами и (3) увлечённых только (или в основном) наукой. Я примыкал к последней категории, хотя с интересом прислушивался ко вторым.

Контроль над умами продолжался на биофаке, как и по всей стране, и после поворотного для советской общественной жизни доклада Н. С. Хрущёва в феврале 1956 г. на XX съезде КПСС о культе личности Сталина. Как ни парадоксально, именно в дни XX съезда КПСС на факультете разыгралось «Дело сестёр Ляпуновых». «Вина» сестёр состояла в том, что у них дома собирался научный студенческий кружок, на котором читались лекции по «классической» генетике, которая была объявлена «мичуринцами» «буржуазной лженаукой». Я присутствовал в Большой биологической аудитории на первой части «знаменитого» комсомольского собрания курса, на котором учились сёстры Ляпуновы (февраль 1956 г.). Комсомольское собрание решало вопрос об исключении сестёр из комсомола. Затем «посторонних», т. е. старшекурсников, попросили покинуть аудиторию. Проект постановления об исключении из комсомола не набрал нужного числа голосов, и сёстрам вынесли строгие комсомольские выговоры, а секретаря бюро ВЛКСМ этого курса и участника осуждённого кружка Льва Киселёва «вывели из состава бюро ВЛКСМ» (слова из решения собрания). Эта история описана в интервью «Дело сестер Ляпуновых», которое дали участники кружка журналу «Знание-сила» (1998 г., № 8, с.34–47). Документы и эмоциональные оценки этого «дела» можно прочесть в книге С. Э. Шноля «Герои, злодеи и конформисты российской науки» (М. Крон-Пресс. 2002). Существуют и архивные документы[2], а в XХI веке исследованию общественно-политической жизни студенчества 50-х годов уже посвящаются диссертации историков МГУ[3].

Осень 1951 г. Первый курс Биолого-почвенного факультета МГУ на лекции в Большой химической аудитории старого здания МГУ. (Фото автора).

Утренняя «линейка» на агробиостанции Чашниково в июле 1952 г. во время летней практики первого курса. В центре – дежурный по лагерю Юрий Богданов, слева – комсорг курса Галина Бугаревич и студент 3-го курса Вадим Тихомиров.

В результате этих событий профессор Л. А. Зенкевич не смог взять в аспирантуру свою выпускницу Наталию Ляпунову после оконча ния ею факультета в 1959 г. Партийное бюро факультета не позволило этого сделать. В Московском городском архиве хранится протокол партбюро КПСС биофака с этим решением[4]. По этой же причине профессор С. Е. Северин отказался брать в аспирантуру Льва Киселёва. С. Е. Северин прямо сказал, что партбюро – против, и он не может ослушаться. Однако Л. А. Зенкевич рекомендовал Н. Ляпунову на Физический факультет МГУ, где в 1959 г. открылась кафедра биофизики, и она в течение восьми лет с успехом преподавала там общую биологию. Ныне она – профессор, доктор биологических наук, руководит лабораторией в Медико-генетическом научном центре РАМН. Льва Киселёва с удовольствием взял на работу академик В. А. Энгельгардт. В постсоветское время Лев Львович Киселёв был избран академиком РАН, был главным редактором академического журнала «Молекулярная биология», руководителем Госпрограммы «Геном человека», заведующим лабораторией и ветераном Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН. Увы, Лев Львович преждевременно скончался в 2007 г. на 71-м году жизни.

2

См. в разделе «Приложение» этой книги.

3

О. Г. Герасимова. Общественно-политическая жизнь студенчества МГУ в 1950-е середине 1960-х гг.

Автореферат на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Москва. 2008.

4

См. раздел «Приложение».