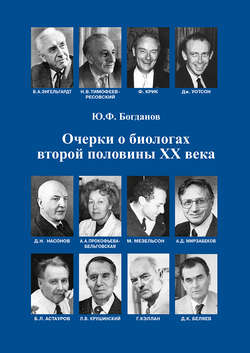

Читать книгу Очерки о биологах второй половины ХХ века - Ю. Ф. Богданов - Страница 9

Часть I. Московский университет и институты Академии наук

Биофак МГУ в 1951–57 годах глазами его студента

Ответы на некоторые вопросы анкеты для авторов сборника «Мозаика судеб биофаковцев МГУ 1950–60 гг.»

ОглавлениеВ анкете, розданной будущим авторам сборника «Мозаика судеб биофаковцев МГУ 1950–1960 годов поступления»[5] были некоторые вопросы, на которые имеет смысл ответить в этом очерке. Привожу ниже вопросы и мои ответы.

Как складывались мои связи с факультетом после окончания МГУ. После того, как кафедрой генетики и селекции биофака стал заведовать проф. В. Н. Столетов, защищённый от Лысенко тем, что он был министром образования РСФСР, ситуация с преподаванием генетики на факультете изменилась. С 1962 по 1972 г. я (будучи научным сотрудником академического института) ежегодно ассистировал известному генетику классической школы, А. А. Прокофьевой-Бельговской в её спецкурсе «Цитогенетика» на кафедре генетики и селекции биофака МГУ. По её поручению я принимал все экзамены по этому предмету у студентов-генетиков, цитологов-гистологов и эмбриологов в течение всех этих 11 лет. Затем, в 80-е и 90-е годы, став доктором наук, сам читал избранные лекции по курсу «Специальные главы генетики» в осеннем семестре пятого курса кафедры генетики.

Каков, с моей точки зрения, мой основной вклад в науку, педагогику, жизнь общества, в семью? Это разумный вопрос, и ответ на него в дополненном и изменённом виде я тоже переношу сюда из текста сборника «Мозаика судеб биофака МГУ 1950–1960 гг.». Ответ важен для сравнения того, чему меня учили на биофаке, с тем, что из этого получилось.

Моя кандидатская диссертация (1967) оказалась пионерским для СССР исследованием зависимости типа перестроек хромосом, ин дуцированных ионизирующей радиацией, от времени синтеза ДНК (репликации хромосом), и полученные ей результаты были актуальны даже на фоне мировой литературы. На основании моих публикаций на эту тему в 1964–65 гг. профессор Д’Амато, главный редактор международного журнала “Caryologia”, который издаётся в Италии, пригласил меня войти в состав редакционного совета этого журнала. Я с благодарностью согласился, был включён в список членов редсовета, начиная с 1967 г. (за месяц до защиты кандидатской диссертации), и работал в составе этого совета до конца XX века. А затем в течение 45 лет я занимался и продолжаю заниматься исследованием молекулярных механизмов явления, которое лежит в основе полового процесса всех эукариот[6], – деления половых клеток путем мейоза.

Мне удалось создать направление комплексного исследования мейоза у растений и животных методами клеточной биологии, цитогенетики и генетики и, вместе с сотрудниками и коллегами, получить важные результаты в области структуры мейотических хромосом и генетического контроля мейоза у растений и животных. Ранние итоги этих исследований были обобщены мною в двух главах коллективной монографии «Цитология и генетика мейоза» (Наука. М. 1975 редакторы В. В. Хвостова и Ю. Ф. Богданов). Результаты последующих 30 лет работы суммированы в монографии Ю. Ф. Богданов, О. Л. Коломиец «Синаптонемный комплекс – индикатор динамики мейоза и изменчивости хромосом» (КМК. М. 2007). Эти результаты были получены путём исследования мейоза у растений, у дрозофилы и у млекопитающих (1986–2010). Наконец, в 2002–03 гг. я сформулировал положение о том, что сходство цитологических признаков мейоза у эволюционно далёких организмов (например, у почкующихся дрожжей, растения Arabidopsis, дрозофилы и человека) обусловлено сходством вторичной и третичной структуры функционально важных доменов специфических для процесса мейоза структурных белков в мейотических клетках этих очень далёких в эволюционном плане организмов. Это сходство белков наблюдается, несмотря на отсутствие гомологии первичной структуры этих белков и их генов. Это положение было доказано совместно с Т. М. Гришаевой и С. Я. Дадашевым путем компьютерного предсказания существования ключевого белка (и его структуры), формирующего синаптонемные комплексы в мейозе у Drosophila melanogaster (2001). Предсказание было проверено экспериментально и существование этого белка было доказано в том же году в США профессором Скоттом Ховлей (Scott Hawley). Наконец, в 2008 г. мною были сделаны принципиальные обобщения в области эволюции молекуляр ных механизмов мейоза. Это уже – очень специальные вопросы и о них нужно читать в специальных публикациях[7].

О моем «вкладе в жизнь общества, в семью» лучше прочесть в очерке под моей фамилией в упомянутой книге «Мозаика судеб биофаковцев…», ибо очерк, который Вы читаете сейчас, всё же не обо мне, а о Биофаке МГУ в 1951–57 годах и начале перемен в 60-х годах.

5

Библиографическая ссылка содержится в подстрочном примечании в «Предисловии».

6

Для не-биологов: эукариоты – это организмы, имеющие настоящее клеточное ядро, т. е. не бактерии, а высшие организмы (от водорослей, протистов и грибов до цветковых растений и млекопитающих)

7

Богданов Ю. Ф. Эволюция мейоза одноклеточных и многоклеточных эукариот. Ароморфоз на клеточном уровне. Ж. общ. биол. 2008. Т. 69, № 2, С. 102–117.