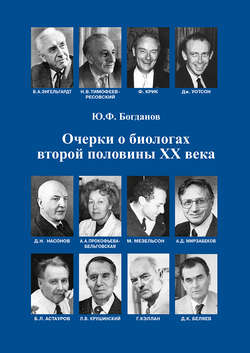

Читать книгу Очерки о биологах второй половины ХХ века - Ю. Ф. Богданов - Страница 6

Часть I. Московский университет и институты Академии наук

Биофак МГУ в 1951–57 годах глазами его студента

Взгляд студента-старшекурсника на Биофак в годы лысенкоизма

ОглавлениеДаже на курсе лекций такого авторитетного ученого, каким был С. Е. Северин, сказывалась обстановка 50-х годов в биологической науке. При всём том, что С. Е. Северин сообщал нам самые новые данные биохимии, он умалчивал о генетической роли ДНК, открытой в 1944 г. американцами Эвери и Маклеодом, о постоянстве количества ДНК на гаплоидный набор хромосом, которое было доказано в 1948 г. (А. Мирский и Г. Рис, и супруги Р. и К. Вандрели), и о том, что в 1953 г. Ф. Крик и Дж. Уотсон открыли двойную спираль ДНК, а Г. А. Гамов сформулировал проблему нуклеотидного кода синтеза белка. Здесь надо пояснить: студентов кафедры А. Н. Белозёрского учились на практикуме выделять ДНК, они знали о тетрануклеотидном строении ДНК, о «правиле Чаргафа», но преподаватели не связывали эти обязательные для студентов знания с генетикой. Этакое «современное образование», без объяснения его связи с основами наследственности. О хромосомах и хромосомной теории наследственности нам вообще избегали говорить в положительном смысле, разве что для того, чтобы обругать менделистов-морганистов, как это делали доцент Н. И. Фейгенсон (курс генетики) и проф. А. Н. Студитский (курс гистологии). Последний стал заведовать кафедрой гистологии в 1953 г. и читал нам курс гистологии осенью 1953 г. Слушать его было трудно по причине особенностей его речи и потому, что слушатели часто улавливали извращение фактов и понятий. В качестве основного учебника он рекомендовал нам учебник цитологии П. В. Макарова – образец фарисейства и мракобесия в этой науке. Даже в 1965 г. на Всесоюзной конференции по структуре и функции клеточного ядра А. Н. Студитский говорил, что основная функция хромосом в клеточном ядре – опорно-механическая, что хромосомы, якобы, нужны для того, чтобы подпирать ядерную мембрану и поддерживать объём ядра (что-то в роде спиц в колесе), иначе ядро будет смято. И это говорилось через семь лет после того, как в 1958 г. Международная конференция ООН по действию ионизирующей радиации на человека и живые организмы положительно оценила доклад советской делегации о вредных последствиях действия ионизирующей радиации на хромосомы, построенный на материалах исследований лаборатории члена-корреспондента АН СССР Н. П. Дубинина (коллеги А. Н. Студитского по Академии наук, по академическому институту – ИМЖ АН СССР) и приняла предложение советской делегации об уровне предельно допустимых для человека доз ионизирующей радиации. Это значит, что приверженцы Лысенко катастрофически отставали в своих понятиях не только от развития мировой науки, но и от достижений, которые имели советские учёные, работавшие в сфере, на которую не распространялось влияние Лысенко, в сфере, связанной с советскими атомными и космическими проектами. Есть и альтернативное объяснение: многие из них всё понимали, но были бесстыдными карьеристами, предпочитавшими лучше врать студентам, чем потерять тёплое профессорское место. Но в области хромосомной теории наследственности главным критерием была не идеология, а практический результат: действие радиации и факторов космического полёта на человека. Именно практика, о которой разглагольствовал Лысенко, оказалась критерием правильности хромосомной теории наследственности и чудовищной фальши «мичуринской биологии», пропагандируемой Лысенко.

Заведующий кафедрой биохимии животных МГУ профессор С. Е. Северин принимает гостя из Индии; 1955 г. (фото автора).

Думаю, что С. Е. Северин в 1953–55 гг. просто опасался говорить о наследственности. Профессор Андрей Николаевич Белозёрский, читавший курс биохимии растений для «ботанического» потока, по свидетельству моих однокурсников, тоже помалкивал о генетической роли ДНК. Это несмотря на то, что он сам был участником знаменитого во всем мире Симпозиума по количественной биологии, который проходил летом 1948 г. (накануне лысенковской сессии ВАСХНИЛ) в Колд Спринг Харборе в США и на котором всему миру было объявлено о роли ДНК в качестве переносчика наследственной информации. А. Н. Белозёрский и его ученики впоследствии сделали важные открытия. Сам Андрей Николаевич и его ученик А. С. Спирин стали академиками АН СССР, но даже в 1962–64 гг. Андрей Николаевич, как говорил мне тогда один из его учеников, серьёзно опасался идеологических доносов и нового усиления влияния Лысенко, ибо того поддерживал Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв, и просил своих учеников не произносить слово «ген» (у меня есть свидетели).

Было кому на факультете доносить «по инстанциям» об идеологической неблагонадёжности преподавателей, и судьба даже заведующих кафедрами зависела от их умения как минимум не противоречить официальной идеологии, ибо понятие о «наследственном веществе» противоречило положениям «передовой мичуринской биологии». Наследственность, по Т. Д. Лысенко, была «свойством всего живого тела», а идеология Лысенко приравнивалась к идеологии партии, и если выступать против идеологии партии при Сталине было опасно для жизни, то при Хрущёве вплоть до конца 1964 г. опасно для карьеры.

Вся биология конца XX и начала XXI в. пропитана генетической концепцией. Представление о генном контроле метаболизма – основа современных молекулярной биологии, биохимии, иммунологии, теории онтогенеза, медицины. Зоологи и ботаники исследуют генетическую структуру популяций, генетические причины устойчивости или чувствительности организмов к факторам среды, генетические основы видообразования, генетику поведения и т. п. и т. д. Основам этого нового мировоззрения нашему поколению биологов пришлось учиться уже после окончания университета, без всяких учебников и не всегда и для всех легко. При всём при этом на вечере встречи с однокурсниками в 2002 г. я убедился, что некоторые из них (особенно вышедшие на пенсию) так и остались в неведении о том, какую роль играет современная теория наследственности в системе биологических наук.