Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 21

1. Ungewisse Stabilisierung

ОглавлениеDie am 6. Juni 1920 abgehaltenen Reichstagswahlen markieren eine Zäsur in der Geschichte der jungen Republik und der revolutionären Entwicklung seit dem November 1918. Insbesondere die MSPD und die DDP, weniger dagegen das Zentrum, erlitten eine Wahlniederlage. Das war ein Einschnitt, da diese Parteien seit der Friedensresolution 1917 als Inbegriff der Koalition von Arbeiterbewegung, politischem Katholizismus und demokratisch gesonnenem Bürgertum galten und die Weimarer Koalition trugen. Hatten sie im Januar 1919 bei der Wahl zur Nationalversammlung noch 76,4 Prozent der Stimmen erhalten, so schrumpfte ihr Anteil nun auf 43,6 Prozent. Die Gewinner der Wahlen waren einerseits die konservativen bürgerlichen Parteien DVP und DNVP, andererseits der linke Flügel der Arbeiterbewegung mit der USPD, während die KPD mit gerade 2,1 Prozent unbedeutend blieb. Der seit dem späten Kaiserreich zu beobachtende Zulauf zu den liberal-demokratischen Parteien war, wie die späteren Wahlen bestätigen sollten, gebrochen.3 Im Aufwind befanden sich die Konservativen (was die Wahlen 1924 zeigten) ebenso wie die lautstark und öffentlichkeitswirksam agierenden, antisemitischen und antirepublikanischen, völkischen Gruppierungen.

Das Wahlergebnis im Juni 1920 brachte die politischen Polarisierungen und den Stimmungsumschwung seit dem Sommer 1919 zum Ausdruck. Zu den unglücklichen Konstellationen der frühen Weimarer Republik zählte die zeitliche Nähe der Unterzeichnung des Friedensvertrags zur Verabschiedung und dann zum Inkrafttreten der Verfassung. Selbst die Mehrheitsparteien der Weimarer Koalition unterzeichneten am 28. Juni 1919 nur höchst widerwillig und unter massivem außenpolitischem Druck den Vertrag, nachdem zuvor das Kabinett Philipp Scheidemann (SPD) aus Protest zurückgetreten war. Das neue Kabinett Gustav Bauer (SPD) war eine Notlösung. Wenige Wochen später stimmte der Reichstag am 31. Juli zwar mit überwältigender Mehrheit, aber gegen die Stimmen der USPD sowie der DVP und der DNVP, für die Weimarer Reichsverfassung. Das war kein gutes Omen, denn aus dieser Verweigerung resultieren die nun einsetzenden Probleme bei der Bildung politischer Koalitionen mit der DVP, mehr noch mit der radikal-oppositionellen DNVP.4 Das betraf zunächst weniger die Länder, sondern vor allem die Reichspolitik, wo die Reparationsfrage eine prominente Rolle spielte. Die aus früheren Konservativen, Christlich-Sozialen, Völkischen und Nationalliberalen gebildete DNVP hegte Vorbehalte nicht so sehr gegen den eingeübten Parlamentarismus, sondern gegen die Formen demokratischer, parlamentarischer Politik, die nach anderen Regeln und Machtverhältnissen als denen des Kaiserreichs funktionierten.5

Die Verfassung gilt aus gutem Grund als Triumph liberal-demokratischer Kräfte, eröffnete sie doch viele neue Zukunftsperspektiven. Dazu zählten das Versprechen des Sozialstaates und die Möglichkeit einer Überführung geeigneter privater, wirtschaftlicher Unternehmungen in Gemeineigentum. Die Koalitionsfreiheit und damit verknüpft die Freiheit, sich zu politischen und wirtschaftlichen Verbänden zusammenzuschließen und „gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken“ (Art. 165), unterfütterte die politische Demokratie mit wirtschaftlichen Rechten.6 Während die revolutionäre Grundstimmung der ersten Jahreshälfte 1919 am Abflauen war und die Zahl der politischen Streiks seit 1920 schnell zurückging, rückte der Kampf um die Verbesserung der Einkommen noch stärker in den Vordergrund. Sozialpolitische Reformen ließen sich als Alternative zum Sozialisierungsprogramm formulieren. Dazu zählte das seit dem August 1919 als Entwurf vorliegende Betriebsrätegesetz, das den – bestehenden – Betriebsräten und damit den Gewerkschaften sehr viel größeren Einfluss als bisher in den Betrieben einräumte. Darüber wäre angesichts der Blockade der in dieser Frage unternehmerfreundlichen DDP im Winter beinahe die Regierung Bauer zerbrochen. Und nicht nur das: Gegen eine Verwässerung des geplanten Gesetzes riefen die USPD und linke Gewerkschaftsgruppen für den 13. Januar 1920 zu einem Kundgebungsmarsch vor dem Reichstag auf. Nicht geplant war, dass diese Demonstration in einen Sturm auf den Reichstag münden würde. Es kam zum Schusswechsel zwischen Demonstranten und den aufgebotenen Sicherheitstruppen aus Reichswehr und Freikorpskämpfern. Am Ende waren 42 Tote und über 100 Verletzte zu beklagen. Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) verhängte über weite Teile Deutschlands den Ausnahmezustand auf der Grundlage des Artikels 48 der Weimarer Verfassung.7

Diese Ereignisse befeuerten tief sitzende Ressentiments der Linken gegen die MSPD und die verhasste bewaffnete Macht. Ähnliches gilt für die radikale politische Rechte, die ihren Hass auf die Weimarer Republik unverhohlen zum Ausdruck brachte und es dann im Frühjahr 1920 zur Machtprobe kommen ließ. Zunächst war es ein Krieg der Worte. Der Vorwurf des Dolchstoßes im Zusammenhang mit Niederlage und Revolution verband sich im Winter mit einer Korruptionskampagne gegen Finanzminister Matthias Erzberger (Zentrum) und andere Politiker, darunter Friedrich Ebert.8 Erzberger war aus vielen Gründen eine Zielscheibe: wegen seiner Rolle als Mitinitiator der Friedensresolution 1917, als Unterzeichner des Waffenstillstandes im November 1918 und als profilierter demokratischer Politiker, dann aber auch wegen seiner Pläne für eine massive Besteuerung der höheren Einkommen und Vermögen, darunter eine im Dezember 1919 erhobene einmalige, tatsächlich recht erhebliche Abgabe in Form eines „Reichsnotopfers“ zur Konsolidierung der Reichsfinanzen.9 Die medial und gerichtlich ausgefochtenen Kampagnen beschädigten den profilierten Zentrums-Politiker (wie im Übrigen auch Philipp Scheidemann), der schließlich sein Amt niederlegte. Es blieb nicht nur bei Worten. Nachdem der erste Anschlagsversuch auf Erzberger im Januar 1920 noch gescheitert war, kostete ihn das nächste gegen ihn verübte politische Attentat am 26. August 1921 das Leben.

Zur entscheidenden Machtprobe kam es Mitte März 1920 anlässlich des sogenannten Kapp-Lüttwitz-Putsches. Der Anlass waren gleichermaßen prinzipielle wie eigennützige Interessen. Das im verhassten Versailler Vertrag vorgeschriebene 100 000 Mann starke Heer machte die Entlassung Hunderttausender Soldaten und Freikorpsmitglieder erforderlich. In bemerkenswerter Selbstüberschätzung forderte General Walther von Lüttwitz von Reichspräsident Ebert ultimativ nicht nur den Stopp des Truppenabbaus, sondern auch den Rücktritt Eberts und der Reichsregierung in Verbindung mit sofortigen Neuwahlen. Seine direkt folgende eigene Entlassung beantworteten der General und seine Anhänger am 13. März mit dem Putsch und der Ernennung seines Mitstreiters Kapp zum Reichskanzler. Alle Putschisten entstammten dem Umfeld der annexionistischen Vaterlandspartei des Weltkrieges, mit Galionsfiguren wie dem Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff und Wolfgang Kapp, einem hohen ostpreußischen Beamten. Sie setzten ihre Hoffnungen auch in von Lüttwitz, dem die mitteldeutschen und die ostelbischen Reichswehrverbände sowie große Teile der Freikorps, darunter das mit seinen mit Hakenkreuzen bemalten Helmen hervorstechende Freikorps Ehrhardt, unterstanden. In der Nacht auf den 13. März besetzten die aufständischen Truppen Berlin. Zahlreiche Mitglieder der Reichsregierung und der Reichspräsident sahen sich gezwungen, nach Stuttgart zu fliehen. Schlecht geplant und durchgeführt, scheiterte der Putsch schon nach wenigen Tagen.10

Die Ereignisse waren für alle Beteiligten ein Desaster. Das gilt an erster Stelle für die Putschisten, welche die Unterstützung aus den Reihen des Militärs wie der Beamtenschaft über- und den Widerstand der Arbeiterbewegung unterschätzt hatten. Düpiert war die Reichsregierung unter Gustav Bauer mit dem ohnehin umstrittenen Reichswehrminister Gustav Noske (SPD), ja selbst der Reichspräsident Friedrich Ebert. Schon im Vorfeld der Ereignisse konnte ihnen ein fahrlässiger Umgang mit den Rädelsführern, die ganz offenkundig Hochverrat begingen, vorgeworfen werden. Dies führte dann auch zum Sturz der Regierung Bauer. Selbst für die Arbeiterbewegung war der gleich zu Beginn des Putsches ausgerufene und erfolgreich durchgeführte reichsweite Generalstreik ein zwiespältiger Erfolg. Zwar zeigte sich noch einmal, über welche Macht die Arbeiterbewegung nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen verfügte. Jeder Widerstand war schnell erstickt. Zugleich öffnete der Generalstreik aber auch die Büchse der Pandora. Vielerorts schufen die Gewerkschaften Arbeiterselbstschutzverbände. Einen Namen machte sich dabei die Rote Ruhrarmee, die im März 1920 mit wohl 50 000 Arbeitern etliche Regionen des Ruhrreviers unter ihre Kontrolle brachte. Als sich große Teile dieser Verbände nicht auflösten, setzte die neue Regierung Hermann Müller (SPD) auf Reichswehrtruppen und Freikorpsverbände, darunter solche, die kurz zuvor noch gegen die Reichsregierung revoltiert hatten. Unter den Bedingungen des erklärten Ausnahmezustands führte der ungezügelte Hass der Regierungs- und Freikorpstruppen auf die, wie sie sagten, Bolschewisten zu zahlreichen grausamen Übergriffen. Es gab standrechtliche Erschießungen und blanke Mordaktionen, die in nichts den Ereignissen des Frühjahrs 1919 nachstanden. In dieses Bild passt, dass die ursprünglich zu den Putschisten gehörende Brigade Ehrhardt am 18. März bei dem ihr gewährten – geordneten – militärischen Rückzug aus Berlin und durch das Brandenburger Tor wahllos auf protestierende Arbeiterinnen und Arbeiter schoss, dabei zwölf Menschen tötete und mehrere Dutzend verletzte.11

Diese Ereignisse verfestigten ältere Ressentiments in den Reihen der Linken gegen das aus ihrer Sicht reaktionäre und konterrevolutionäre Bürgertum und die Kapitalistenklasse. Für die Anhänger der USPD wie der KPD war die MSPD die Partei des Klassenverrats und der Repression. Zielscheibe dieser Kritik war nicht zuletzt die im Zuge des Kapp-Putsches etablierte preußische Regierung unter Carl Severing (SPD), die energisch nicht nur gegen die Putschisten, sondern im Kontext der Ruhrereignisse – wie auch später immer wieder – scharf gegen die linke Opposition vorging.12

Die Stimmung unter den Konservativen war zunächst düster: Die Republik hatte sich behauptet, mit Putschplänen war offenbar kein Staat zu machen, außenpolitische Revision rückte in weite Ferne; es fehlte an geeignetem Personal; der Kaiser war diskreditiert, auch wenn preußische Monarchisten nicht müde wurden, alte Kaiser-Herrlichkeiten zu beschwören.13 Nur in Bayern war der Kapp-Putsch erfolgreich gewesen. Hier begann die Zeit der bayerischen „Ordnungszelle“ unter dem Ministerpräsidenten Gustav Ritter von Kahr (BVP), der in den kommenden Jahren immer wieder die deutsche Politik in Atem halten sollte und zum Hoffnungsträger national-reaktionärer Kreise, einschließlich des Militärs, avancierte.14 Bei aller Unzufriedenheit und Sympathien für die Kapp-Putschisten in den Reihen des militärischen Personals, letztlich waren sie an der Reichswehrführung gescheitert, die zwar nicht auf eigene Truppen schießen lassen wollte, aber die Putschisten auch nicht unterstützte. Die während der Revolution gebildete Übereinkunft des Reichspräsidenten mit dem Militär hielt. Nur mit und nicht gegen den neuen Staat ließ sich eine Revision des Versailler Vertrags erreichen, so die Einsicht des Chefs der Heeresleitung, General Hans von Seeckt.15

Auch nach der überraschend schnellen Demobilmachung des Millionenheeres und der anlaufenden Umstellung der Wirtschaft auf Friedensproduktion blieb die wirtschaftliche Situation bis in den Sommer 1920 angespannt und führte zu viel Unzufriedenheit. Die Aufhebung der Wirtschaftsblockade im Juli 1919 nach Unterzeichnung des Friedensvertrags im Monat zuvor brachte nur langsam eine Besserung der wirtschaftlichen Lage. Es gab einen riesigen Nachfrageüberhang nach Konsumgütern, aber es fehlte an Rohstoffen aller Art, nicht zuletzt an Kohle. Die Infrastruktur war in einem desolaten Zustand. Es mangelte an Devisen, was auch den Einkauf von amerikanischen Nahrungsmitteln behinderte. Die Freigabe der Devisenkurse schon im September 1919 führte bis ins folgende Frühjahr hinein zu einem massiven Schub der Geldentwertung in Verbindung mit empfindlichen Preissteigerungen.

Versorgungsengpässe und Teuerung beherrschten nach wie vor das alltägliche Leben. Wie schon zu Kriegszeiten waren staatliche und kommunale Stellen für die Zuweisung rationierter Nahrungsmittel zu fixierten Höchstpreisen auf der Basis von Lebensmittelkarten zuständig. Daneben gab es umfangreiche Preiskontrollen für viele Güter des täglichen Bedarfs. Dieses ohnehin löchrige System geriet im Zuge der Revolution noch weiter aus den Fugen. Lebensmittelkarten garantierten kaum mehr das Überleben und befeuerten wiederum den Schwarzmarkt. Einen Ausweg aus dieser Lage versprach die Abkehr von der Kriegszwangswirtschaft, was aber zunächst weitere Preissteigerungen bedeutete, die mit einer Erregung über die ohnehin hohen Preise einhergingen. So kam es vereinzelt zu Feld- und Geschäftsplünderungen. In diesen Konsumentenprotest mischten sich antisemitische Stimmen. Sie brachten die allgemeine Teuerung und Knappheit mit der Rolle der Juden in der Wirtschaft und in staatlichen Stellen in Verbindung.16

Der Kurswechsel in der Ernährungszwangswirtschaft zielte auch darauf ab, die öffentliche Verschuldung zu begrenzen. Der Krieg war nur zu einem geringen Teil aus Steuermitteln und überwiegend mithilfe der Notenpresse finanziert worden, was sich in der Nachkriegszeit auch nicht grundlegend änderte. Denn die inneren Kriegsfolgelasten summierten sich. Dazu zählen die Aufwendungen für Kriegsinvalide und die Hinterbliebenen ebenso wie für Flüchtlinge und Ausgewiesene, die aus den infolge des Versailler Vertrags abgetrennten Gebieten in das Reichsgebiet drängten. Sie mussten versorgt und für Vermögensverluste entschädigt werden. Die sich hinziehende Demobilmachung des Millionenheeres erforderte weitere hohe Summen. Streiks und Unruhen lähmten vielerorts das Wirtschaftsleben, und damit fielen auch die Steuereinnahmen weg. Die öffentlichen Schulden sprechen ihre eigene Sprache: Beliefen sie sich am Schluss des Fiskaljahres 1918/19 im März 1919 auf rund 156 Milliarden Mark, waren es am Ende des folgenden Haushaltsjahres schon 184 Milliarden Mark.17 Das war eine beträchtliche Summe, selbst wenn man die in der Zwischenzeit eingetretene Geldentwertung in Betracht zieht.

Im Kampf um die Konsolidierung der Staatsfinanzen verfolgte der Reichsfinanzminister Matthias Erzberger einschneidende Maßnahmen.18 Dazu gehörten an erster Stelle das Anziehen der Steuerschraube sowie eine grundlegende Reform des Steuersystems und der Finanzverwaltung, die in die Hände des Reichs überging. Das Problem bestand darin, dass unter den Bedingungen selbst der gemäßigten Geldentwertung Steuern (zumal die der Wohlhabenden) vielfach erst nachträglich erhoben wurden, in anderen Worten: sie wurden mit entwertetem Geld bezahlt.

Die andere Seite dieser Konsolidierungsstrategie bestand darin, die Ausgaben der öffentlichen Hand einzuschränken. Wegen der anhaltenden Teuerung, der akuten sozialen Notlage der ärmeren Bevölkerung, aber auch aus der Angst vor sozialen Protesten war dieser Weg fast noch schwieriger als Steuererhöhungen und scheiterte ebenfalls. Sparmaßnahmen hätten nicht zuletzt Beamte, Angestellte und Arbeiter im Bereich des aufgeblähten öffentlichen Dienstes getroffen. Ähnlich wie die Beschäftigten in der Privatwirtschaft waren diese Gruppen gewerkschaftlich gut organisiert, pochten auf die Erhöhung ihrer Bezüge und zögerten nicht, zur Durchsetzung ihrer Forderungen in den Streik zu treten.19 Außerdem waren öffentliche Investitionen im Bereich der infolge des Krieges zerrütteten Infrastruktur, etwa bei der Eisenbahn und im Straßenbau, aber auch im Sektor der Energieerzeugung durch Wasserkraft gefragt. Unter den Bedingungen der Wohnungszwangswirtschaft kam der private Wohnungsbau zum Erliegen. Staat und Kommunen mussten hier einspringen. Nicht zu vergessen sind schließlich die Reparationen. Der Versailler Vertrag verschob 1919 ihre endgültige Regelung auf einen späteren Zeitpunkt, aber umfangreiche Sachlieferungen, darunter Kohle und Lokomotiven, dann auch erste Geldzahlungen, waren schon bis zum 1. Mai 1921 fällig, wobei die Siegermächte die Summe nicht in (Papier-)Mark, sondern auf 20 Millionen Goldmark festsetzten, Kosten, die den Reichshaushalt belasteten.

Die Konsolidierung der Staatsfinanzen und eine Währungsstabilisierung, verbunden mit der Rückkehr zum Goldstandard, standen nach dem Krieg auch auf der Agenda anderer Länder. Überall erforderte das drastische Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung in Verbindung mit Krediteinschränkung der Zentralbanken, was einen Anstieg von Firmenzusammenbrüchen und Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Auf der britischen Insel beantworteten die Gewerkschaften diese Politik mit großen Generalstreiks, in deren Verlauf die Regierungen das Land zeitweise unter Ausnahmezustand stellten. Ein starker Staat, zumindest aber ein aktionsfähiges Regierungssystem war notwendig, um eine solche Konsolidierungspolitik gegen Widerstände auch der eigenen politischen Klientel durchzusetzen. Mit der Rückkehr zum Goldstandard ging in der Regel auch das Bekenntnis einher, zur politischen, sozialen und wirtschaftlichen Normalität der Vorkriegszeit zurückkehren zu wollen.20

Diesen Weg der Austeritätspolitik beschritt Deutschland zunächst nicht, sondern erst am Ende der Hyperinflation. Die Historiker Gerald D. Feldman und Carl-Ludwig Holtfrerich haben das auf wirtschafts- und reparationspolitische Gründe zurückgeführt: Ansätze einer solchen Politik der Haushaltskonsolidierung seit dem Winter 1919/20 führten zwar zu einer Verbesserung des Außenwertes der Mark, sie brachten aber auch in Deutschland die Wirtschaft zum Stocken und ließen die Arbeitslosigkeit hochschnellen. Eine gemäßigte Inflation dagegen entpuppte sich als ein „Schmiermittel“, das die Wirtschaft in Schwung hielt und schnell Vollbeschäftigung garantierte. Deutschland produzierte billiger als das Ausland und wurde außerdem für die internationale Finanzwelt attraktiv. Vor allem amerikanische Banken begannen sich im großen Stil in Deutschland zu engagieren. Sie warben bei ihren heimischen Kleininvestoren damit, dass das Land wieder den Anschluss an die Industriemächte finden und sich die Mark erholen würde, was satte Gewinne versprach.21

Half in dieser Phase die Inflation, „die deutsche Demokratie zu retten“, wie Gerald D. Feldman argumentiert hat?22 Tatsächlich versackten die revolutionären Energien. Ein guter Indikator dafür ist im Oktober 1920 die erste Spaltung und der damit beginnende Zerfall der USPD, also der Partei, die mehr als jede andere den politischen Widerstand gegen das Kaiserreich und die revolutionäre Bewegung auch in den Betrieben verkörperte. Die Mehrheit der Partei wechselte bis 1922 zur SPD, die Rest-USPD war danach nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das ist insofern bemerkenswert, als sich die Mitglieder der USPD mehrheitlich nach wie vor als Anhänger einer marxistischen Partei verstanden, die die Kooperation mit bürgerlichen Parteien ablehnte. Die SPD rückte dagegen in ihrem Görlitzer Programm vom September 1921 nach rechts, sprach nicht länger vom Klassencharakter des Staates und stellte ihrer alten Staatsfeindlichkeit das neue Bekenntnis zum „demokratischen Volksstaat“ gegenüber.23 Damit waren in der Folgezeit viele parteiinterne Auseinandersetzungen innerhalb der – insgesamt gestärkten – SPD programmiert. Immer ging es dabei um die heftig umstrittene Bildung von Koalitionen mit bürgerlichen Parteien, zumal der DVP, dann aber auch um den Abbau sozialpolitischer Errungenschaften der Revolution.

Zugleich ließ die Abwanderung von USPD-Mitgliedern zur KPD diese Partei erstmals zu einer Mitgliederpartei anwachsen. In einem Akt der Fehleinschätzung der eigenen Schlagkraft zettelte die so erstarkte KPD im mitteldeutschen Industrierevier, wo die Linke seit dem Krieg und der Revolution stark war, unter Anleitung Karl Radeks und der Komintern 1921 die sogenannte Märzaktion an. Ziel war die Auslösung eines breiten, reichsweiten Aufstands, was kläglich scheiterte, nicht zuletzt weil die preußische Regierung mit der Entsendung von Schutzpolizeieinheiten hart antwortete. Bezeichnenderweise war es nicht die KPD, sondern der charismatische Max Hölz, der die Schlagzeilen füllte. Hölz gehörte der anarchisch-syndikalistischen KAPD an und wurde mit seinen in Robin-Hood-Manier durchgeführten, gewalttätigen Aktionen wie Brandstiftungen, Plünderungen, Bankraub sowie Sprengstoffattentaten und Anschlägen auf Eisenbahnen bekannt.24 Die revolutionäre Mobilisierung der Massen war 1921, wie dann nochmals 1923, eine „revolutionäre Illusion“, so rückblickend Curt Geyer, der nach Ausflügen in die USPD und KPD 1922 wieder zur SPD zurückkehrte.25

Beunruhigend waren die sich häufenden Mordanschläge, die seit der Ermordung Kurt Eisners, Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts eine blutige Spur durch die Nachkriegszeit zogen. Der an der Universität Heidelberg tätige Mathematiker und Publizist Emil Julius Gumbel bilanzierte in seiner Schrift „Vier Jahre politischer Mord“ (1922) für die Jahre zwischen 1919 bis 1922 die Anzahl von 376 politisch motivierten Morden, von denen 354 dem rechten und 22 dem linken Spektrum zuzuordnen waren.26 Im August 1921 traf es Matthias Erzberger, im Juni 1922 den Reichsaußenminister Walther Rathenau (DDP). Hier waren nicht nur Einzeltäter, sondern rechtsradikale Mörderbanden tätig. Die Spuren der Attentäter führten nach Bayern, zur bayerischen „Ordnungszelle“, die eine schützende Hand über diese rechtsradikale und nationalistische Bewegungskultur legte. Adolf Hitler mit seiner NSDAP war nur eine von vielen Führer- und Hoffnungsfiguren. Sie alle hatten die Vorstellung, dass der Feind links stand, womit nicht nur die marxistische SPD, sondern auch Demokraten und andere bürgerliche Politiker gemeint waren.27 Sie sahen sich in einem Krieg nach dem Krieg, egal ob es sich um Entwaffnungsfragen, die Grenzkämpfe wie 1921 in Oberschlesien oder 1923 in Memel oder ganz allgemein den Kampf gegen die „Novemberverbrecher“ und den Versailler Vertrag handelte. Eine ausdifferenzierte Medienlandschaft lieferte eine Vielzahl von Sprachrohren für diese Gruppen.

Wider Erwarten ging der Rathenaumord mit einer starken pro-republikanischen Mobilisierung einher. Die Empörung über die Morde war groß und ließ für kurze Zeit politische Differenzen in den Hintergrund treten. Der Außenminister erhielt das erste Staatsbegräbnis seit Bismarck. Ähnlich wie nach dem Kapp-Putsch war die radikale Rechte zeitweise gelähmt. Mit dem am 21. Juli 1922 verabschiedeten Republikschutzgesetz zeigte die Republik Zähne. Es ermöglichte Parteienverbote, Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit und die Durchführung von Hochverratsverfahren. Am 11. August 1922 fand im Reichstag die erste Verfassungsfeier statt und begründete eine Tradition; es war eine, wie Reichsinnenminister Adolf Köster (SPD) meinte, „kraftvoll[e] Demonstration des republikanischen Deutschland“.28

Nimmt man den Wert der Mark als Indikator für Stabilität, dann wird deutlich, dass seit dem Sommer 1922 das wirtschaftliche Vertrauen in die Republik schwand. Deutschland befand sich im Übergang zur Hyperinflation: Hatte ein Dollar Anfang des Jahres noch 45 Mark gekostet, waren es im Juni schon 75 Mark, im August 270 Mark und im Dezember 1922 1807 Mark – danach gab es kein Halten mehr.29 Diese Entwicklung der deutschen Währung war eng an außen- und reparationspolitische Entscheidungen gekoppelt.30 Die 1919 aufgeschobene Frage der Reparation war 1920 auf der Konferenz im belgischen Kurort Spa in den Vordergrund gerückt. Es ging dabei um die Höhe der Zahlungen wie auch um die deutsche Leistungsfähigkeit. Die Reparationsforderungen, die seit dem Januar 1921 auf dem Tisch lagen, waren aus deutscher Sicht selbst dann noch exorbitant, als die Alliierten sie nach Protesten um die Hälfte verminderten. Nach einem nervenaufreibendem Hin und Her lagen sie in Form des Londoner Ultimatums (5. Mai 1921) auf dem Tisch: 132 Milliarden Goldmark mit Jahreszahlungen für Zinsen und Tilgung in Höhe von zwei Milliarden, außerdem Abgaben von 26 Prozent des jährlichen Exportwerts, alles zu leisten in Form von Geld- und Sachlieferungen. Die erste Milliarde war Ende August 1921 fällig und mit einem Ultimatum verbunden: Im Falle der Nichterfüllung wurde die Besetzung des Ruhrgebiets angedroht; um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, besetzten alliierte Truppen Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort als „Sanktionsstädte“. Die Zahlung erfolgte prompt.

Nicht dass die Forderungen, insbesondere die jährlichen Zahlungen, unerfüllbar gewesen wären. Aber die politischen und diplomatischen Konflikte erzeugten ein hohes Maß an Unsicherheit, was Rückwirkungen auf das Vertrauen in die deutsche Währung haben musste. Im Mai 1921 zerbrach über den reparationspolitischen Kurs die Regierung Fehrenbach (Zentrum), der die DVP die Unterstützung verweigerte; die neue Regierung unter Joseph Wirth, ebenfalls eine Minderheitsregierung aus Zentrum, SPD und DDP, stand auf schwachen Füßen.31 Überforderten die Reparationsforderungen die Leistungsfähigkeit Deutschlands? Würde die „Erfüllungspolitik“ das Reich finanziell in den Ruin treiben und die Geldentwertung anheizen? Der englische Ökonom John Maynard Keynes galt als Gewährsmann für solche Argumente der Nichterfüllbarkeit.32 „Erfüllungspolitik“ lautete der in dieselbe Kerbe schlagende, trotzige Begriff der Regierung Wirth (den die politische Opposition dann polemisch gegen die „Erfüllungspolitiker“ wendete). Die Geldentwertung wurde damit in gewisser Weise eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Die Verantwortung ließ sich hierdurch auf die Schultern der früheren Kriegsgegner Deutschlands abwälzen.33 Die Strategie der deutschen Hinhaltetaktik war nicht ohne Erfolg. 1922 wurden die Reparationsleistungen in Form von Geldzahlungen ausgesetzt und ganz durch Sachleistungen in Form von Kohle, Stahl und Holz ersetzt. Deutsche Pläne für eine zeitliche Aussetzung der Reparationen hatten wenig Erfolgsaussichten, eher schon eine Reduktion der Reparationszahlungen, Erwartungen, die sich dann aber im Verlauf des Jahres 1922 zerschlugen. Die Bildung des Kabinetts Raymond Poincarés im Februar erschwerte jede Vereinbarung mit Frankreich, während sich die deutsche Position versteifte: „Erst Brot, dann Reparationen!“, war seit dem Sommer 1922 der Slogan der Regierung Wirth.34

Viel Beachtung fand nicht zuletzt mit Blick auf Reparationen die Verständigung Deutschlands mit der international isolierten jungen Sowjetunion im Rapallo-Vertrag im April 1922. Beide Staaten normalisierten ihre diplomatischen Beziehungen, verzichteten auf Reparationen und vereinbarten eine wirtschaftliche, auch militärische Zusammenarbeit.35 Der Abschluss des Vertrags traf wie ein Donnerschlag mitten in die Konferenz in Genua, in der die früheren Teilnehmer des Ersten Weltkrieges Fragen der Nachkriegsfinanz- und Wirtschaftsordnung und damit auch die Zukunft der Reparationen verhandelten.

Nicht minder undurchschaubar blieb für Außenstehende das politische Ränkespiel der Parteien, an dem sich nicht unwesentlich auch der Reichspräsident beteiligte. Reparationsfragen spielten dabei eine prominente Rolle. Pläne, die Regierung Wirth zu einer großen Koalition unter Einbeziehung der DVP zu erweitern, scheiterten. Stattdessen wurde im November 1922 eine Mitte-Rechts-Regierung ohne die SPD unter dem parteilosen, aber als dezidiert konservativ geltenden Wilhelm Cuno gebildet.36 Der frühere Manager der Hapag-Reederei machte sich den Slogan „Erst Brot, dann Reparationen!“ zu eigen und legte in den anhaltenden Auseinandersetzungen über die Hinhaltetaktik bei Reparationszahlungen eine Schippe nach, als er sich entschied, auch den Sachlieferungen – Kohle und Holz – nicht nachzukommen. Das war, wie die Reparationskommission beschied, ein Verstoß gegen die Vertragsbestimmungen. Frankreich und Belgien machten ihre früheren Drohungen wahr und antworteten ab dem 11. Januar 1923 mit der militärischen Besetzung des Ruhrgebietes einschließlich einiger angrenzender Gebiete als produktives Pfand. Eine Armee von insgesamt 100 000 Soldaten sollte den Abtransport der ausstehenden Reparationsgüter sicherstellen. Im Gegenzug stoppte die Reichsregierung alle Reparationszahlungen und rief, unterstützt von der überwältigenden Mehrheit des Reichstags, am 13. Februar die Bevölkerung zum passiven Widerstand auf. Was zunächst als kurze Machtdemonstration gedacht war, sollte sich über Monate hinziehen und ganz Deutschland in das Chaos der Hyperinflation treiben.

Mit dem sogenannten Ruhrkampf befand sich Deutschland in einem „Krieg nach dem Krieg“.37 Große und kleine Unternehmen, Regierungsstellen, Beamte, Bergarbeiter und nicht zuletzt die Eisenbahnarbeiter legten ihre Arbeit nieder, was die Besatzungsmächte mit Verhaftungen, harten Strafen durch Militärgerichte und der Ausweisung von 180 000 Personen quittierten. Aus dem passiven entwickelten sich Formen von gewalttätigem Widerstand: Sabotageakte, wie die Sprengung von Brücken, Gleis- und Kanalanlagen, aber auch direkte Angriffe auf Repräsentanten der Besatzungsmacht. Bald gab es mit dem 29-jährigen Albert Leo Schlageter, einem ehemaligen Freikorpssoldaten und Mitglied der NSDAP, der Ende Mai 1923 hingerichtet wurde, einen Märtyrer, den auch die Kommunisten auf ihr Schild hoben.38

Das Pfand erwies sich für Frankreich und Belgien als nur bedingt „produktiv“ und mit der Entsendung von großen Truppenkontingenten als kostspielig. Weit höher jedoch waren die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten für Deutschland. Löhne und Gehälter in den besetzten Gebieten wurden weiterbezahlt, Unternehmen erhielten Entschädigungen, Unsummen versickerten in dunklen Kanälen der subventionierten Industrie, der Gewerkschaften und der Bürokratie. Schließlich musste das Reich sogar knappe Kohle mit Devisen im Ausland einkaufen. Das Geld beschaffte sich die Regierung über die Ausweitung der Haushaltsverschuldung: Die Gelddruckereien arbeiteten auf Hochtouren. Im In- wie im Ausland schwand nun endgültig das Vertrauen in die deutsche Währung. Die Bevölkerung rechnete bald nicht mehr nur in Tausenden, sondern seit dem Sommer in Millionen und seit Oktober in Milliarden Mark. Trotz einer guten Ernte drohte in Deutschland eine Hungersnot, da der wirtschaftliche Austausch infolge der Geldentwertung ins Stocken geriet und Waren aller Art gehortet wurden.

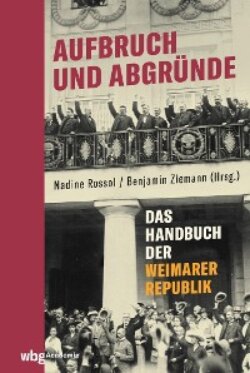

Abb. 2.1: Mit der Inflation rückte die Sozialfigur des Spekulanten und Inflationsgewinnlers in das Zentrum des öffentlichen Diskurses. Diese Karikatur aus dem „Simplicissismus“ vom Januar 1923 ist nur eine von vielen.

Im Sommer 1923 stand die Regierung Cuno vor einem Scherbenhaufen. Frankreich lehnte Konzessionen ab, die Reparationsfrage war ungelöst geblieben und die wirtschaftlichen Probleme waren gravierend. Der passive Widerstand fand keine breite Unterstützung mehr. Die Frage lautete nur noch, wann, wie, unter welcher Führung und von wem das Chaos gestoppt werden könnte. Der Abbruch des passiven Widerstandes war gleichbedeutend mit dem bitteren Eingeständnis einer Niederlage, was absehbare innenpolitische Implikationen haben musste, umso mehr als die verfahrene Reparationsfrage nicht gelöst war. Das erste Opfer war das Kabinett Cuno. Die am 13. August 1923 gebildete Regierung der Großen Koalition von DVP, SPD, DDP und dem Zentrum unter Gustav Stresemann (DVP) brach am 26. September den passiven Widerstand ab. Nun begann ein langes Ringen um die Währungsreform.39 Im Oktober 1923 wurde die Deutsche Rentenbank gegründet: Die Immobilien von Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, also Sachwerte, die nicht unter der Hyperinflation gelitten hatten, wurden mit Hypotheken und Grundschulden belegt. Auf dieser Basis begann am 15. November die Ausgabe der sogenannten Rentenmark, deren Kurs am 20. November auf 1 Billionen (Papier-)Mark und entsprechend dem Kurs von 1 Dollar gleich 4,2 Mark festgelegt wurde. Was oft übersehen wird: Der Erfolg der damit begonnenen Währungsreform war alles andere als sicher und wurde erst Ende August 1924 mit der Ablösung der Rentenmark durch die Reichsmark endgültig bestätigt.