Читать книгу Friedrich Engels - Jürgen Herres - Страница 9

EINLEITUNG

ОглавлениеSeit der Industriellen Revolution vor 200 Jahren gelten Technik, Arbeit und Kapital als entscheidende Bestimmungsgrößen des ökonomischen und sozialen Fortschritts von Gesellschaften. Zwar hat es schon immer in der Weltgeschichte der Zivilisation Technik gegeben, spätestens seitdem der Mensch Werkzeuge entwickelt hat und Feuer entzünden konnte. Auch ist Arbeit immer schon das konstitutive Element des Menschen gewesen, um in der Auseinandersetzung mit der Natur überleben zu können. Und verschiedenste Formen von Kapital kamen in unterschiedlichsten Hortungs- und Austauschzusammenhängen zu allen Zeiten vor, in denen Menschen miteinander in Beziehungen traten. Am Ende dieser Entwicklungen, die sich mit Attributen wie evolvierend, dynamisch und irreversibel beschreiben lassen, steht unter anderem das, was wir heute im allgemeinen Sinne als „Kapitalismus“ bezeichnen, verstanden als ein ökonomisches und soziales Universalsystem des Ausnutzens von Gewinnchancen durch produktiven und spekulativen Kapitaleinsatz zu Zwecken der Reinvestition und Konsumption. In dieser Interpretation hat der „Kapitalismus“ so gut wie alle Gesellschaften der Welt in den vergangenen 200 Jahren stärker geprägt als sämtliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen zuvor. Von der Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus hängt es ab, ob und inwieweit er gegenwärtige und künftige Herausforderungen wird bewältigen können. Karl Marx und Friedrich Engels gaben dieser Produktionsform bereits 1848 noch während seiner Entwicklungsphase keine Zukunft und suchten dies theoretisch zu begründen. Offen ist, ob sie an der Vorstellung eines notwendigen Zusammenbruchs des Kapitalismus wirklich bis zum Schluss festhielten.

Mittels historisch-kritischer Aufbereitung bisheriger Verlaufswege und theoretischer Erklärungsmuster der im kapitalistischen System aufgetretenen Entwicklungen sowie Aufnahme der nicht geringen Erkenntnisse von Zeitgenossen – durchaus mit Engels und Marx kontrastierend –, soll mit dem vorliegenden Band zu einem besseren Verständnis auch gegenwärtiger Problemlagen beigetragen werden. Aufgerufen werden Fragen, wie sich Technik, Arbeit und Kapital in der Geschichte des ökonomischen Denkens und insbesondere an der Schwelle zum „Kapitalismus“ europäischer Prägung, also im „langen 19. Jahrhundert“ zwischen etwa 1780 und 1914, als zentrale Kategorien entwickelt haben, wie sich deren Verhältnis zu- und untereinander real dargestellt hat und wie es von aufmerksamen Beobachtern in jener Zeit aufgefasst und verstanden worden ist. Die damals neu auftauchenden Probleme zeitversetzter Entwicklungen und massiver konjunktureller Schwankungen während der Aufbruchsphase in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert stellten die Zeitgenossen vor immense Herausforderungen. Im Versuch, Antworten zu finden, griffen viele – wie es den Usancen der Zeit entsprach – auf Theorien zurück, die der Kameralistik, den Staatswissenschaften oder der Philosophie David Humes wie auch Georg Wilhelm Friedrich Hegels entlehnt waren.

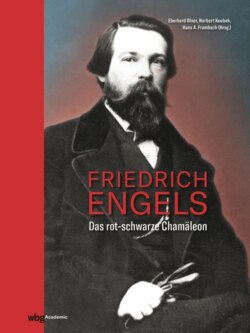

Der Journalist und spätere Textilkaufmann Friedrich Engels (1820-1895) setzte sich bereits in jungen Jahren prägnant und meinungsstark mit jenen Kernfragen globaler Entwicklung auseinander. Der Mann aus der Praxis hatte sein Wissen autodidaktisch erarbeitet. Er war zwar kein guter Redner, aber dank seiner gewandten Feder und seiner Fremdsprachenkompetenz wurde er zu einem international beachteten Journalisten. Seine eigenständigen und facettenreichen Beiträge, die bis heute vom langen Schatten von Karl Marx verdeckt werden, reichen in geradezu enzyklopädischer Breite von literarischen zu historischen, von militärwissenschaftlichen zu technischen, von anthropologischen zu naturwissenschaftlichen und nicht zuletzt von politischen hin zu ökonomischen Schriften.

Im Mittelpunkt des Überblickbeitrags von Jürgen Herres steht ein unscheinbares Blatt Papier, dem der 70-jährige Friedrich Engels den ironischen Titel Meine unsterblichen Werke gab und auf dem er seine zahlreichen Publikationen über vielfältige Themen auflistete. Schon als Kaufmannslehrling hatte er begonnen, Gedichte und Berichte zu veröffentlichen. Sein Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England 1845 befeuerte die Diskussion um die soziale Frage und ihre ökonomischen Ursachen. Er war ein halbes Jahrhundert ungemein produktiv und rangiert in dem von der UNESCO herausgegebenen „Index Translationum“ (Liste übersetzter Literatur) unter den ersten fünfzig Bestseller-Autoren der Welt. Seine Schriften sowie jene zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Manuskripte, wie z. B. die später zur Dialektik der Natur zusammengefassten Entwürfe, sollten nicht zu kohärenten „Werken“ vereindeutigt werden.

Seit vielen Jahrzehnten bewegt die Forschung das sogenannte „Marx/Engels Problem“ und damit die Frage, in welchem Maße Friedrich Engels als Sachwalter und Vertrauter von Karl Marx durch seine popularisierenden Schriften wie etwa Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft und insbesondere nach dessen Tod am 14. März 1883 mit der Herausgabe der Bände 2 und 3 des Kapitals dafür gesorgt hat, dass sich eine zugespitzt modifizierte und damit nicht mehr autorisierte Fassung der von Marx unbestimmt hinterlassenen Theorieelemente in der Rezeption der Werke von Marx hat verbreiten können. Engels war – vor dem Hintergrund, dass einige uns heute bekannte Schriften zu Ende des 19. Jahrhunderts noch gar nicht veröffentlicht oder dem Publikum als solche bekannt waren – der Dreh- und Angelpunkt für die Marx-Rezeption durch die erste Generation marxistischer Theoretiker und Politiker. Wilfried Nippel wird zu dieser zentralen Frage heutigen Verständnisses der Werke von Marx und Engels aus quellenkritischer Sicht Einsichten eröffnen, die für nicht wenige „Marxologen“ unserer Tage überraschende Tatsachen bieten.

Der ab Ende 1849 in England lebende Friedrich Engels hat immer wieder aus dem Exil heraus versucht, auf die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien auf dem Kontinent Einfluss zu nehmen, mit mehr oder minder großem Erfolg. In den 1880/1890er Jahren begleitete Engels den in Österreich von Victor Adler beschrittenen Weg der sozialdemokratischen Bewegung. Günther Chaloupek verdeutlicht die Argumente und Positionen von Engels, um der 1889 gegründeten sozialdemokratischen Arbeiterpartei einen pragmatischen und programmatischen Weg zu einem sozialistischen Österreich zu eröffnen.

Carl Eduard Biermann, Borsig’s Maschinenbau-Anstalt zu Berlin, 1847.

Nach herrschendem Denkmuster stellte sich die Industrialisierung als eine durch technische Erfindungen ausgelöste „Revolution“ dar, obwohl es sich hier genauer betrachtet um die Realisierung bereits vorhandener Inventionen in Form von Innovationen handelte. Dieser mannigfache Wandel in Bereichen wie der Energieversorgung, der Rogstoffgewinnung, der Materialbearbeitung und Herstellungstechnik, der Mobilität und des Transportwesens, der Kommunikation, der Chemie oder Pharmazie wurde als „Siegeszug der Technik“ überwiegend positiv aufgenommen und führte zu einer Neujustierung des Verhältnisses von Mensch und Maschine. Es konstituierte sich Ingenieurtechnik als Grundlagenwissenschaft mit der Folge, dass in England bereits früh Konzepte einer Theorie der Technik entwickelt wurden. Mit Anleihen bei den damals aktuellen Wissenschaftstheorien, dem Empirismus und dem Positivismus, skizzierte Engels Ansätze einer Technikanthropologie, die sich durchaus vom Maschinenverständnis des Hegelianers Karl Marx unterschied, der nach eigenem Bekunden nur geringe technische Sachkunde aufzuweisen hatte, nichts desto trotz im Kapital zur Explikation der Entwicklung der Produktivkräfte ein neues theoretisches Mensch-Maschine Verhältnis zu definieren hatte, das die technische Modernisierung reflektierte. Eberhard Illner vergleicht die Technikvorstellungen bei Friedrich Engels, Karl Marx und Ernst Kapp, dem weder Marx noch Engels bekannten Zeitgenossen und Begründer der Technikphilosophie in Deutschland.

Ein heute fast vergessenes, aber dennoch – und gerade in Engels’ Selbstsicht – wichtiges Feld publizistischer Betätigung waren die militärtechnischen und militärwissenschaftlichen Artikel von Engels. Er betrachtete Krieg in seinen verschiedensten Formen und Werkzeugen nie als isoliertes Phänomen in der Geschichte, sondern stets im politischen, ökonomischen und technischen Kontext. Die Formen der Kriegführung eröffneten Engels nicht nur Einsichten in die Gesellschaftsstruktur der Parteien, sondern auch in die enge Verzahnung von Rüstungstechnik und Wehrverfassung, so dass nicht wenige detaillierte und scharfsinnige Analysen entstanden, die den Autodidakten zu einem anerkannten Fachmann machten. Kurt Möser ordnet vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Wandels der Flottenkonzeptionen der großen Seemächte zwischen 1860 und 1890 an einem prägnanten Beispiel, der Bewaffnung amerikanischer Kriegsschiffe während des Sezessionskrieges, die Befähigung des „Generals“ zur Seekriegsführung ein.

Jean Béraud, Le jour d’emprunt, ca. 1890.

Nicht nur durch die Rüstungsindustrie, sondern vor allem mit der massenweisen Herstel-lung von Investitionsgütern und in der Erschließung des weiten Landes mit Hilfe rationeller Formen der landwirtschaftliche Produktion in großem Maßstab stiegen die Vereinigten Staaten seit den 1870er Jahren zu einem der führenden Industrieländer auf. Engels wie auch Marx hatten das Potential dieses „erwachenden Riesens“ bereits früh erkannt und dessen ökonomischen Pulsschlag sowie seine Auswirkungen auf Europa akribisch verfolgt. Engels ließ es sich nicht nehmen, einen unmittelbaren Eindruck vom Land selbst zu erhalten. Seine Analysen der Ökonomie und auch der gegenüber Deutschland und Frankreich so differierenden Orientierung der amerikanischen Arbeiter thematisiert James Brophy.

Im Gegensatz zu zeitgenössischen Beobachtern, die vor allem von der Warenfülle und den sich verändernden bürgerlichen Konsumgewohnheiten der Zeit fasziniert waren, sah Engels einen eigentümlichen Gegensatz zwischen den zunehmenden Konsumchancen und dem „Elend“ der arbeitenden Klasse, deren Arbeit diese Überfülle materieller Güter erst ermöglichte. Werner Plumpe geht der Analyse der Antworten von Engels auf diese soziale Frage nach. Sein zusammen mit Marx ausgearbeitetes historisches Erklärungsmodel konstruierte eine Entwicklungsdynamik, die im Antagonismus von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen im Kapitalismus lag und notwendig zu dessen Zusammenbruch führen werde. Was Engels dabei weitgehend verkannte, waren die Möglichkeiten, die noch unter den gegebenen Verhältnissen existierten. Zwar kam es wiederholt zu zyklischen Krisen, doch waren sie kein Untergangszeichen des Kapitalismus, sondern Schwankungen um einen ansteigenden Trend, der vor allem von relativ kontinuierlich wachsenden Produktivitätsfortschritten getragen wurde. Weder waren die Konzentrationserscheinungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wie Engels vermutete, Zeichen einer zwangsläufigen Monopolisierung und Vertrustung; die Masse der Großkonzerne jener Zeit sind im Laufe der Zeit im Zuge tiefgreifender technologischer Brüche untergegangen. Noch führten temporäre technologische Engpässe zum finalen Schicksal des Kapitalismus. Engels’ Konzeption der Produktivkräfte blieb daher so naiv wie rigide: naiv, weil er eine Art gesetzmäßigen Automatismus ihrer Entfaltung unterstellte, rigide, weil er die Fesseln der Produktionsverhältnisse, wie sie sich für ihn seit den 1840er Jahren gezeigt hatten, für unveränderlich hielt.

Zur Einordnung der in Die Lage der arbeitenden Klasse in England von Engels monierten „Ausbeutungsverhältnisse“ gibt Margrit Schulte Beerbühl eine quellennahe Übersicht der Arbeitsverhältnisse in Großbritannien mit Schwerpunkt Manchester und London. Die Mechanisierung vieler Produktionsprozesse sowie der Übergang zur Fabrikarbeit und zu modernen Betriebsformen lösten traditionelle Arbeitsverhältnisse auf, doch dies vollzog sich ungleichmäßig und ungleichzeitig. Auf der Verliererseite standen die heim- und handarbeitenden Weber, Spinner, und Frauen. Viele wurden in den Niedriglohnsektor der ungelernten Tagelöhner gedrängt und konkurrierten mit irischen Einwanderern. Die Nachfragestruktur der Hauptstadt unterschied sich signifikant von den übrigen Städten im Vereinigten Königreich: zum einen wuchs der Bedarf an hochwertigen Luxusartikeln, die noch nicht industriell herstellt werden konnten, zum anderen stieg auch der Bedarf an preisgünstigen Massenwaren für die rasant wachsende Bevölkerung Londons. Obwohl sich die Hauptstadt nicht zum Vorreiter der Fabrikindustrie entwickelte, weil hier die Grundstückskosten, Löhne und Energiekosten zu hoch waren, waren die Entwicklungen nicht weniger dramatisch. Es entwickelten sich „economies of scale“, die nicht auf Maschinen, sondern auf manueller Fließbandarbeit wie etwa der Schneider, Näherinnen oder Schuhmacher beruhten. Ein großer Teil der bevölkerungsreichsten Stadt der Welt lebte in solchen Kümmerexistenzen.

Engels’ bekannte frühe ökonomische Werke der Jahre 1844/45, die Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie und Die Lage der arbeitenden Klasse in England, haben Marx zur Politischen Ökonomie geführt und markierten bereits zentrale Elemente des späteren sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus. Engels ging mit der ökonomischen Theorie seiner Zeit hart ins Gericht und trug selbstbewusst eigene Positionen vor. Aus der Sicht der Geschichte des ökonomischen Denkens hinterfragt Hans Frambach, inwieweit Engels’ ökonomischer Beitrag zum damaligen Stand wissenschaftlich fundiert war, vorhandene Ansätze und Denkweisen überhaupt aufnahm, das zur Kenntnis Genommene selektiv erfasste und interessengesteuert verwendete, bei der Auswahl des konkreten Untersuchungsgegenstandes mit Vorurteilen vorging, sich auf Quellen stützend, die seiner Meinung, aber nicht immer dem Erkenntnisstand der Wissenschaft entsprachen. Fragen wie die nach der generellen Bedeutung der von Engels so verachteten Politischen Ökonomik für das Leben in den aufstrebenden Industrienationen werden berührt, aber auch auf die Vielzahl zeitgenössischer kritischer Positionen gegenüber der Politischen Ökonomik eingegangen, die teilweise von den „Klassikern“ selbst und Vertretern anderer Theorielager geübt wurden. Es werden u. a. Hintergründe aufgezeigt, wie Engels zu manchen seiner Überzeugungen gelangte – z. B. die vehemente Ablehnung der Malthus’schen Bevölkerungstheorie – und eine Begründung gegeben, warum die Schriften Lorenz Steins, die zur Bekanntmachung des Sozialismus in Deutschland nicht unwesentlich beigetragen haben, von Engels kaum wahrgenommen wurden. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die in der ökonomischen Theorie vor allem durch Joseph Schumpeter im 20. Jahrhundert verbreitete, aber im 19. Jahrhundert bereits durchaus bekannte Metapher der schöpferischen Zerstörung im Denken und Handeln von Friedrich Engels vorhanden war.

Adolph Menzel, Eisenwalzwerk 1872/1875.

Heinz D. Kurz unterzieht anhand der Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie Engels’ Wahrnehmung der Politischen Ökonomie einer systematischen Analyse. Mit kühnem Strich geißelte der junge Kaufmann 1845 die herrschenden Verhältnisse, attackierte die Nationalökonomie, die diese angeblich rechtfertigt, und entwarf die Umrisse einer zukünftigen Gesellschaft, in der alles besser werden soll. Wie kaum ein anderer Zeitgenosse verfolgte er mit seinen Betrachtungen über Wissenschaft, Technik und Arbeit den Puls der Zeit. Sein Essay hallt wider vom Dröhnen des ersten Maschinenzeitalters, vom Stampfen der mechanischen Hämmer, vom Lärm in den Fabriken. Das Neue versklave die Menschen in der privateigentümlichen Sozialordnung mittels des Fa briksystems auf noch nie dagewesene Weise, doch die gewaltige Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft biete bei entsprechender Verteilung eine bessere Zukunft in sittlichen Verhältnissen. Engels’ Angriff auf „die“ Ökonomen landete den einen oder anderen Treffer, aber nicht alles, worauf er zielte, existierte. Die klassische Politische Ökonomie von Adam Smith bis David Ricardo missverstand er wiederholt oder schrieb ihr Auffassungen zu, die sie nie vertreten hat. Seine Ausführungen über die zukünftige Gesellschaft blieben blass. Das Informationsproblem sprach er zwar an, aber er unterschätzte dessen Tragweite für die Organisation einer Gesellschaft ohne Markt. Die Vorstellung, die sittliche Gesellschaft könne ohne gewisse von Menschen gemachte Institutionen auskommen, wirkt wunderlich. Die Nationalökonomie war für ihn lediglich eine mit allen Mitteln zu bekämpfende Irrlehre.

Während die Umrisse als frühe Schrift am Anfang von Engels’ Beschäftigung mit der Politischen Ökonomie stand, wurde er nach dem Tod von Marx durch die Herausgabe von Band 2 und 3 des Kapitals zu dessen ersten Interpreten. Durch eine detaillierte Analyse der Entstehungsstufen der Manuskripte und der dabei zutage tretenden, sehr weitgehenden redaktionellen Arbeit von Engels belegt Regina Roth seinen Anspruch auf Deutungshoheit über die ökonomische Theorie von Marx, die grundsätzliche Ausrichtung der sozialistischen Bewegung sowie über tagespolitische Fragen. Andererseits hinterließ Engels eine deutungsoffene Formel: „Our theory is not a dogma but the exposition of a process of evolution“. Chamäleonhaft schlüpfte Engels auf diese Weise in die Rolle der Pythia von Delphi und eröffnet damit eine bis heute andauernde, weltweite Diskussion um den richtigen Weg aus dem Kapitalismus.

Doch wie entwickelte sich dieser Kapitalismus „nach Engels“? In einem kurzen Überblick über wesentliche Veränderungen seit Engels konstatiert Norbert Koubek, dass sich mit der technischen Entwicklung, den gewandelten Bedürfnisprofilen der Beschäftigten und den Änderungen der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen die Rahmenbedingungen für das Handeln stark verändert haben. In den prägnanten Stichworten von Taylorismus, Fordismus, Lean Management, Mitbestimmung, Globalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit kommen diese strukturellen Veränderungen zum Ausdruck, die stark auf die Thematik von Arbeit und Unternehmen bezogen sind.

Dabei weisen in der gegenwärtigen vernetzten und globalisierten Welt die verschiedenen Regionen abweichende Niveaus der Entwicklung auf, für die unterschiedliche Modelle zur Anwendung kommen. In den auch weiterhin am höchsten entwickelten westlichen Ländern mit parlamentarisch-demokratischen Strukturen, in denen die Industrialisierung begann und sich weltweit ausbreitete, sind Änderungsprozesse nachweisbar und wirksam, während in den wirtschaftlich in der Erstentwicklung stehenden Ländern teilweise die von Engels beschriebenen Verhältnisse vorliegen. Zwischen beiden Modellregionen liegen die sogenannten Schwellenländer mit Beeinflussungen von und Optionen nach beiden Richtungen. Nach wie vor bestehen bleiben – wie zu Zeiten von Engels – die Fragen der Bevölkerungsentwicklung, der Vermögensverteilung sowie der technologisch und gesellschaftlich herbeigeführten Änderungen von Arbeitsprozessen.

In seinem Fazit konstatiert Jürgen Kocka, dass in den letzten Jahren eine deutliche Aufwertung von Engels relativ zu Marx stattgefunden hat. Dies sei auch Ergebnis einer Historisierung seiner Person. Zum einen wird immer wieder deutlich, wie entscheidend Engels’ Vorstellungen vom Kapitalismus und seinen Krisen von eigenen Erfahrungen in der westdeutschen und der englischen Textil-, speziell der Baumwollindustrie geprägt waren. Zum anderen könne Engels als besonderes Exemplar europäischer Bürgerlichkeit gedeutet werden. Trotz vieler bohèmehafter und anderer unbürgerlicher Elemente in seiner Lebensführung und trotz der schneidenden Bürgertumskritik im Zentrum seiner Auffassungen und Schriften sollte man Friedrich Engels als Produkt westeuropäischer Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts sehen. Engels werde im vorliegenden Band ganz entschieden als eine Figur des 19. Jahrhunderts betrachtet. Aber für die Engels-Rezeption in der Gegenwart sei diese historische Distanz durchaus angebracht.