Читать книгу Тайны жизни Ники Турбиной («Я не хочу расти…) - Александр Ратнер - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

«Но трудно мне дышать без слов…»

Глава 8

«Ты придешь ко мне чужой…»

ОглавлениеКогда говорят и пишут о семье Ники Турбиной, обычно вспоминают ее маму и бабушку, реже дедушку, всех, кроме отца, будто его вообще не было, а Майя была непорочной Девой Марией. Лишь в выходных данных книги стихов «Черновик» значилось, что автор Турбина Ника Георгиевна. Тема отцовства при жизни Майи была запретной. Единственный раз она рассказала, что к ним в дверь ломились журналисты, которых не впустили. «Это правда, что отцом Ники был Андрей Вознесенский?» – кричали пришельцы через дверь, но ответа не получили. В 2003 году Майя доверительно сообщила мне: «Роман с Андреем у меня действительно был, до рождения Нюрки»[80]. А он, чтобы опровергнуть слухи, в печати сказал: «У нас отношения были после ее рождения». Спустя три года Майя сказала: «Кто как хочет, тот так думает. У Никуши не было отца. Она в яслях родилась».

Вот что пишет по этому поводу Влад Васюхин: «Когда я заговорил о Нике с Андреем Вознесенским, тот ответил: “После ее смерти “Новая газета” написала, будто я ее отец. Это глупость, неправда. У меня был роман с ее матерью, но позже, позже…” Я не поленился, разыскал тот номер. Читаю: “И уж совсем не знаю, – пишет журналист Сергей Миров, – был ли ее настоящим отцом знаменитый советский поэт…” Почему Андрей Андреевич решил, что речь идет о нем? Никаких имен Миров не называет, однако нетрудно догадаться, что подразумевается Евтушенко, ведь именно он “открыл” восьмилетнего поэта».

По словам Загудаевой, Вознесенский впервые увидел Майю, когда ей было лет 13–14. Она была привлекательной девочкой, но поэт тогда приходил не к ней, а к ее родителям. Познакомилась же с ним Майя, уже живя в Москве у Луговской. «Потом Андрей, – рассказала Карпова, – приезжал в Ялту несколько лет подряд. Вместе с Майей они ездили по Крыму. Майя понимала, что больна, но когда забеременела, ее нельзя было узнать: появился огонь в глазах, столько надежды на что-то, даже кураж. Она сказала, что беременна от Вознесенского: “Но не дай Бог ему сказать, я его не люблю”. Один раз Майя была у Вознесенского в гостинице “Украина”, и там это случилось. Я позвонила туда в два часа ночи и спросила у Андрея: “Майя придет домой?” Он очень смутился, что-то сказал Майе, а она ответила: “Я от мамы ничего не скрываю”. Вознесенский же бывал у нас дома множество раз. Как-то на Рождество к его приходу Майя зажарила гуся». Тогда гость так впечатлил Нику, что она посвятила ему стихотворение: «Однажды в снег…» (см. гл. 2). Спустя год Ника посвящает стихотворение уже поэме Вознесенского «Лед-69»:

Подарите мне «Лед-69»,

Чтоб оттаял он в 74-м.

Подарите пригоршню снега,

Превратив его в луч солнца.

Подарите бывшее утро,

От которого Вы устали.

Подарите льдинку будущего,

Что в глазу дрожит, как хрусталик.

Время шаром звенящим вырвется,

96-й не скоро.

Ускользающий в вечность поезд

Задержу я своей рукою.

Ника, конечно, не могла даже предположить, что Вознесенский ее отец, но родственную душу в нем ощутить могла. Впрочем, родственными душами можно быть, не имея кровной связи. Кроме того, во второй строке стихотворения Ника, я почти уверен, неспроста поставила 74-й год – год своего рождения, а в третьей снизу строке указала 96-й год, поменяв местами цифры в названии поэмы. Это моя догадка очень удивила Карпову.

«Знал ли Вознесенский, что Ника его дочь?» – спросил я у Карповой. Она уклонилась от прямого ответа: «Представь себе Ялту, февраль, снег на земле, но розы цветут. Майя выходит во двор вытряхнуть паласы. Волосы ее распущены. А я в окно вижу, как приходит Вознесенский, стоит возле дома и любуется ею. Эта картина его дивит – он же поэт. Майя в общении с ним загоралась на секунду, а он был необыкновенным. Она играла с ним. Я спрашивала: “Что ты, Майя, делаешь, ведь он женат?”, и удивлялась, потому что они друг друга не любили. Помню, после их поездки в Никитский ботанический сад, Майка неожиданно заявила: “Мама, я еду с Андреем в Москву”. Я сама бы с ним куда угодно поехала. Он порой говорил слова, которые тебя очаровывали, а мы ведь не были избалованы комплиментами. Он мог этим пользоваться.

Когда Майя с Андреем приехали в Москву, на перроне его встретила жена[81], которая привезла ему пальто, так как было холодно. Увидев пальто, Вознесенский снял с себя синий мохеровый свитер и одел его на Майю. Она его потом еще долго носила. С вокзала Майя поехала к Луговской, а Андрей к ней туда приезжал». – «А что Богуславская подумала о Майе?», – поинтересовался я. «Она привыкла видеть его с разными барышнями», – сказала Карпова.

Это была сказка, Майя играла в нее. Ее слова: “Я не жалела и никогда не буду жалеть”. Наверное, могут быть такие высокие отношения. Об этом романе знала вся московская элита. “Мама, мы почти четыре года встречались, – призналась как-то Майя. – У меня были мужчины, но лучше Андрея не было”. Не в том смысле, что ей с ним было лучше, чем с другими, в постели, – пояснила Карпова, – а потому, что он был наилучшим по отношению к ней. Я сама с удовольствием переспала бы с ним. В него нельзя было не влюбиться. От него исходили такие флюиды».

Я спросил у Карповой: «До Ники доходили слухи, что она дочь Вознесенского?» – «Конечно. Ника же, как улитка, прилипала ко всем нашим разговорам». По этому поводу вспоминается еще одно посвященное Вознесенскому стихотворение Ники «Я позвонила Вам в ночь…», которое при ее жизни не было опубликовано:

Я позвонила Вам в ночь.

Зачем мой палец

Крутит диск телефонный?

Зачем я боюсь тишины?

Как это просто —

Сказать Вам слово.

Молчите Вы…

Интересно, что в этом стихотворении Ника вначале обращается к нему на «Вы», потом неожиданно переходит на «ты» и в конце – снова на «Вы». Это стихотворение в семье Ники никогда не обсуждалось. Об этом и другом – в части III книги.

Карпова рассказывала, что, когда Ника с Майей жила на даче Пастернака, Вознесенский ходил за забором и все время смотрел на Нику. Потом неожиданно прислал Майе телеграмму такого содержания: «Безголовую белую Нику для меня сохрани». Карпова прокомментировала это так: «Она действительно была безголовая», а на мой вопрос: «Почему белую?» – ответить не смогла. В другой раз, когда я спросил, что означают эти слова поэта, Карпова ответила: «Не знаю. Эту тайну Майя унесла с собой». К счастью, она унесла не все тайны. Открою читателям одну из них. Карпова обманула меня, изменив слова Вознесенского из его стихотворения «Посвящение»[82], написанного в 1979 году (на даче Пастернака Майя и Ника жили в 1984 году) и адресованного Музе поэта, которой Майя никогда не была:

В мою Белую книгу внесены вымирающие породы,

безрассудства черты,

что уходят навек, но сначала на годы,

что таить, это – Ты.

Как Тебя сохранить от моей же надруги?

Ты не белка, не стриж – но сливаются с ночью

Твои загорелые шея и руки,

когда Ты в безрукавке своей белой стоишь.

Не стреляйте взмахнувшую Белую книгу!

Мои темные книги сама Ты сожжешь.

Безрассудную мою безголовую белую Нику

не давайте под нож!

Здесь под безголовой белой Никой подразумевается крылатая богиня победы Ника Самофракийская, безголовая мраморная (потому и белая) скульптура которой находится в Лувре. Что и говорить, знала Майя творчество Вознесенского!

Оставим в покое Андрея Андреевича, тем более что, как я понимаю, многие сыновья и дочери могли претендовать на родственную связь с ним, известным человеком, которого можно было шантажировать разглашением тайны несуществующего отцовства. Поэтому перейдем к вещам более реальным, а именно к рассказу Карповой о другом человеке, который мог быть настоящим отцом Ники.

«Торбин. Георгий Торбин. Он был намного старше Майи. О нем мне не просто рассказать. Я работала в библиотеке дома Спендиарова[83], в котором размещался Дом культуры медработников, где Торбин был режиссером оперной студии, ставил “Евгения Онегина” и “Пиковую даму”. Он закончил музыкальное училище и собирался поступать в Ленинградскую консерваторию. Торбин прекрасно пел, голос у него был, как у Юрия Гуляева[84]. Высокий красивый мальчик, он и внешне чем-то был похож на известного певца. Фигура и походка у него были, как у балеруна. За внешностью не следил и был беден.

Несмотря на то, что я была намного старше Торбина, он влюбился в меня. Но между нами ничего не было. Я Майке рассказала о Торбине, и она сама с ним познакомилась. Как? Не знаю. Возможно, ей помогло ее нахальство. Могла, к примеру, сказать ему, что здесь работает ее мама. В первые дни знакомства она могла околдовать любого мужчину, до тех пор пока он не увидит ее больной в постели. Буквально через два дня Майка приходит и говорит мне: “Я выхожу замуж за Торбина, у меня беременность полтора месяца. Ребенок должен иметь отца, ради этого я пойду за него”. А у Торбина были гражданская жена и сын, которые до встречи его с Майей переехали из Ялты в Самару. Причем жена была старше Торбина.

Майка с Торбиным едут в Ленинград и там регистрируют брак. Уже через месяц Майка заявляет: “Как мужчина он меня не устраивает. Я на него смотреть не могу, я его ненавижу”. Они во многом разнились: он был музыкантом, а Майка от звуков скрипки заболевала и закрывала уши, она любила поэзию. В Ленинграде Торбин поступает в консерваторию. Они остаются там жить, но были вместе максимум полгода. В Ялте он с Майкой вместе не жил – она назавтра же после приезда легла в алупкинскую больницу на сохранение, чтобы его не видеть. “Пусть он лучше приезжает ко мне на полчаса в день”, – сказала она.

Когда Майя родила, он об этом узнал и сразу приехал, качал Никушу на руках, пел ей песни. Она молчала, слушала, а я смотрела на них и думала: “Боже, как же они похожи друг на друга!” Потом Торбин приезжал периодически. Майе по-прежнему все в нем было неприятно, даже то, чтó он говорил. В браке они прожили не более года и развелись в Ленинграде без присутствия Майи – тогда так можно было».

На время прерву рассказ Карповой и приведу свой диалог с ней.

Автор: Что стояло в свидетельстве о рождении Ники в графе «отец»?

Карпова: Торбин Георгий, отчество, кажется, Алексеевич. Ника была Торбина, Майя поменяла одну букву, так как ненавидела Торбина, который был прекрасным мальчиком, но не для нее созданным.

Автор: Как сложилась его дальнейшая судьба?

Карпова: После окончания консерватории он вернулся в Самару к семье. Знаю только, что он начал пить, потерял ногу и умер.

Автор: А Торбин знал, что Ника стала известной, читал ее стихи?

Карпова: Конечно, он читал Никушу и о Никуше. Его сын прислал нам письмо о том, что я, может быть, брат Ники Турбиной, так как отец говорил о ней: «Она – моя дочь». Наверное, мальчик хотел, чтобы мы его пригласили к себе в Ялту, но мы на письмо не ответили.

Автор: Ваше резюме о Торбине?

Карпова: Торбин был добрым, чутким, ироничным, нетщеславным, талантливым. Волосы у него были, как у Ники. Я считаю, что лучше бы Ника была от Торбина, чем от Андрея. Торбин даже Никаноркину понравился. Но он был неудачником по жизни. И Никуша была в этом на него похожа.

Естественно, все, что Майя говорила о Торбине и своим поведением давала понять об отношении к нему, не могло не сказаться на восприятии образа отца, которого Ника никогда не видела. Подтверждением этому служит ее стихотворение «Отцу», написанное, когда ей было ровно семь лет:

Ты придешь ко мне чужой,

Нет ключа от нашей двери.

В голос твой я не поверю.

Ты не мой!

Непохожи мы с тобой,

Зеркало не врет.

И не надо слов ненужных,

Сердце обожжет…

Вместе с тем, по словам Карповой, Ника очень интересовалась отцом. Года в четыре она пришла из магазина и, очевидно, после расспросов соседей, предложила бабушке и маме: «Давайте скажем, что моего папу посадили в тюрьму, и тогда меня о нем не будут спрашивать».

Прошли годы, полные неудач и страданий, напрасных поисков мужчины, оперевшись на плечо которого можно было бы дальше идти по жизни. Наверное, потому, став намного старше, Ника посвящает отцу стихотворение-исповедь:

Отец, я устала.

Годы – не мосты,

Не сбросить.

Если упадешь рядом,

Обниму твою поседь.

Эту мысль полностью подтвердила Карпова в январе 2014 года: «Нике всю жизнь нужна была защита, а она ее не имела. Мы не знали, что Ника страдает. Она болела этой темой, особенно став старше. Помню, в 17 лет она спрашивала об отце, говорила о нем и в конце жизни».

Из рассказа Татьяны Барской: «Я первая услышала от Никаноркина, что у Майи будет ребенок. Он переживал, зная, что Торбин женат. В оперной студии, где Майя без конца торчала у матери, еще жив кое-кто из тех, кто работал с Торбиным». Я побеседовал с Натальей Николаевной Синченко – певицей, обладавшей прекрасным сопрано и исполнявшей в свое время первые партии во многих операх, поставленных в том числе и в ялтинском Доме культуры медработников. Надо сказать, что работавшая при нем оперная студия была вполне профессиональным коллективом, выступавшим в театре Чехова с симфоническим оркестром Крымской филармонии.

Привожу отрывок из разговора с Синченко.

Автор: Вы знали Торбина? Мне рассказывали, что он был высокий, красивый, темноволосый, очень похож на певца Юрия Гуляева.

Синченко: Да, действительно похож. Волосы у Жоры были светло-каштановые. Он за собой следил, всегда был подтянутый. Очень эффектный мужчина. Торбин прекрасно пел, особенно Онегина, замечательно играл, он был прирожденный артист.

Автор: Мне говорили, что вроде бы Ника Турбина его дочь.

Синченко: Семья это скрывает, родственники вычеркнули его из жизни. Возможно, это правда. Мы в студии не знали, как они познакомились с Майей, но знали, что они встречались. Не знали также, были ли зарегистрированы.

Конец июня 2010 года. Карпова ошеломила меня: «Недавно умер отец Ники – Андрей Вознесенский». – «Вы это серьезно?» – «Да, теперь уже можно об этом говорить». Я сразу же позвонил в Ялту Татьяне Барской. Вот что она рассказала: «Отец Ники был высоким и темноволосым. Ника очень похожа на него, как две капли воды. Его фамилия была Торбин. Он был приезжим, не постоянным жителем Ялты. У него что-то было с ногой, чуть ли не отрезали ее, и он стал инвалидом. От него, очевидно, какие-то творческие гены передались Нике».

Февраль 2014 года. Из разговора с Карповой:

Автор: Не понимаю, как могло быть, что Торбин так быстро согласился жениться на Майе, тем более имея семью?

Карпова: Майка умела нравиться и могла околдовать любого.

Автор: Вы много раз говорили мне, что Майя хвастунишка и врунишка. Она могла соврать вам и о Вознесенском, и о Торбине, а на самом деле был кто-то третий.

Карпова: Третьего не могло быть!!! (очень уверенно).

Я уже начал подумывать над тем, было ли вообще это замужество Майи? Лера Загудаева, встретившая ее с Торбиным в Ленинграде, сомневалась в этом. Хотя Карпова сказала мне, что у нее в архиве имеются свидетельство о браке Майи и Торбина, а также метрика Ники, в которой в графе «отец» указан именно он. (Уже после смерти Карповой Маша, к которой перешли документы Ники, на вопрос, кто записан в метрике ее сестры, без раздумий ответила: «Торбин». А спустя год, по высоким каналам, информация которых сомнению не подлежит, мне подтвердили, что в соответствии со свидетельством о рождении Ники ее отцом является Торбин Георгий Алексеевич, 1935 года рождения.)

Апрель 2014 года. В телефонной трубке – монолог раздраженной Карповой: «Кто был отцом Ники, это интересует тебя и быдло московское (подразумеваются журналисты, недруги, знакомые. – А.Р.). Мы с Майкой раза два за все время поднимали этот вопрос. Я с Торбиным познакомилась за неделю до того, как Майя сказала, что выходит за него замуж. Она никогда с ним не была. Торбин на 1000 процентов исключается».

Апрель 2014 года. Как всегда, последнее слово за Татьяной Барской: «Торбина я видела в Доме Спендиарова. Помню оперу, которую он поставил и в ней же пел. Никаноркин с ним дружил. Они были почти одного роста, оба высокие, только Никаноркин сутулился, а Торбин чуть прихрамывал, Никаноркин носил через плечо сумку, а Торбин – торбу. Можно было сразу представить, в кого пошла Ника. Она – копия Торбина, очень похожа на него, высокого, темно-русого. У них были одинаковые глаза. Никаноркин знал всю правду, он бы сказал ее. Да и все, кто был близок к ним, знали, что Ника от Торбина. А Вознесенский Торбину был по пояс».

Версия о Вознесенском как возможном отце Ники, безусловно, имела под собой почву. Отношения Майи с ним длились много лет, что подтверждает Константин Постников[85]. Обучаясь в МВТУ им. Н.Э. Баумана, он в 1977–1978 годах вместе с другими студентами охранял московские театры от ломившихся в них желающих приобрести билеты – тогда был театральный бум. Студенты дежурили возле театров по ночам, привязывали себя к входным дверям, зато утром первыми покупали билеты. Таким образом Постников попал на премьеру одного из спектаклей в «Ленком», где видел Вознесенского, который шел за руку с девицей в шортах. Как оказалось, этой девицей была Майя. Постников узнал ее спустя десятилетие, когда у него возник роман с Никой. Майя сама подтвердила ему, что это была она. В то время Никуше было три-четыре года. Видимо Майя, которую постоянно тянуло в Москву, вырывалась туда, оставляя дочь на Светлану Карпову или Никаноркина. Они воспитывали Никушу, бабушка работала, а мама жила в свое удовольствие. Она всю жизнь делала то, что хотела.

Когда я при встрече летом 2015 года спросил у Лушниковой, кто отец Ники, она не задумываясь, ответила: «Вознесенский! Майя сама мне рассказывала, что, когда она родила Нику, Вознесенский в роддом принес ей цветы». Как будто цветы роженицам приносят только отцы их детей! После недолгого раздумья Лушникова добавила: «Возможно, это была Майкина фантазия». Полутора годами раньше Лера Загудаева сказала мне то же самое, но в отношении Карповой: «Вознесенский – это плод фантазии Людмилы».

Казалось бы, все. Но Татьяна Барская вспомнила о своей подруге Любови Красовской. Привожу отрывок из интервью, которое я взял в июле 2015 года у Любови Сильвестровны. Она в 1975 году приняла у Карповой дела, сменив ее на должности заведующей библиотекой ДК медработников.

Автор: В разговорах об отце Ники многие говорили, что им был Андрей Вознесенский.

Красовская: Да нет, это Торбин, он отец ее родной, здесь же все знали. Потому что у нас был Народный оперный театр, в котором Майя пела в хоре, а Торбин был солистом. Они ходили вместе, и через какое-то время мы заметили, что у Майи появился животик, она начала полнеть. В хоре говорили: надо же! – хотя все знали об их отношениях, которые они не скрывали. Она к нему тянулась, а у него выбор очень большой был, потому что, имея завидную внешность, он еще умел себя преподнести. Где-то на пятом-шестом месяце, когда уж очень было видно, Майя из хора ушла. Она сама говорила, что это Торбин постарался. А когда родилась Ника, они почему-то разбежались. И после этого у нас как-то охладели к нему. А я еще была секретарем партийной организации ДК медработников и должна была бы отреагировать на случившееся, но Торбин был беспартийным.

Моя библиотека находилась в комнате, где когда-то была молельня сербской королевы. Выходишь – слева помещение для хора. И когда хор пел, я часто заходила его послушать и видела Торбина. Интересный был мужчина, ничего не могу сказать, но знал себе цену. Женщины охотно шли на связь с ним. К Майе он как-то не очень тянулся, больше она к нему, а он принимал это как должное. Держался на расстоянии и никому не давал приблизиться к себе – всему, мол, свое время и всем свое место. Следил за собой, был всегда подтянутый, видный. Помню его постановку «Травиаты» Верди, в которой он пел партию Альфреда. У него был хороший голос. Когда его одевали к спектаклю, он выглядел, как граф, аристократ. Чувствовался в нем творец. В Торбина можно было влюбиться, а он, я бы сказала, разрешал себя любить. Мне кажется, что у него были меркантильные взгляды, он не мог встречаться с простой женщиной – поэтому и обратил внимание на Майю, чей отец был известным поэтом, писателем, журналистом.

Автор: Татьяна Барская говорила мне, что Ника похожа на Торбина, как две капли воды.

Красовская: Копия он. Волосы такие же густые и темные. Высокий, статный.

Автор: А Карпова утверждала, что Ника от Вознесенского, а не от Торбина.

Красовская: О чем Вы говорите – она копия Торбин! Я знаю Вознесенского, видела его в Ялте не раз, а впервые на набережной в начале 60-х годов. Что вы? Это два совершенно разных лица. Она копия Торбин. У них были одинаковые не только волосы, но и яркие, выразительные черты лица. Нет. Вознесенский совсем другой.

Автор: У Вас с Барской мнения совпали. Она тоже видела Торбина и сказала, что Ника копия он…

Красовская: Не Вознесенский, это сто процентов, абсолютно. Разве можно сравнить его и Торбина?! Я видела обоих, это совершенно разные люди. От Вознесенского у Ники и близко ничего не было. Она была крупная девочка, высокая. Торбин тоже был высоким, видным мужчиной, он немного сутулился, но за счет своего роста был статным. Я думаю, у него был рост 185, даже 187 сантиметров. А Вознесенский – щупленький, невысокий, невзрачный (по словам З. Богуславской, у Вознесенского был рост 176 см. – А.Р.).

Вот как мне видится разгадка тайны рождения Ники Турбиной (Торбиной). Ее мать, Майя Никаноркина, молодая, привлекательная и любвеобильная женщина, не единожды избавлялась от беременности, понимала, что никто из ее кавалеров не годился в отцы будущему ребенку. Судьба дарит Майе встречу с Андреем Вознесенским. Эта встреча со временем перерастет в роман, от которого они никогда не отказывались, хотя серьезных намерений с обеих сторон не было, и вот почему. Вознесенский был женат, известен, без сомнения, менять свою личную жизнь не собирался, тем более связать ее с Майей, с которой флиртовал, как и со многими другими женщинами. Не сомневаюсь, что Майя ему нравилась, она была его благодарным слушателем, с ней ему как поэту было интересно. Вместе с тем, Вознесенский встречался с Майей периодически – то в Крыму, то в Мелитополе (ездили туда на машине), то в Москве – тогда, когда ему было удобно и хотелось этого, постоянного общения у них не было.

Что касается Майи, то о таком муже, как Вознесенский, она даже не могла мечтать и, как умная женщина, понимала огромную разницу между ними. К тому же она не любила Вознесенского, но была околдована его интеллектом, талантом, умением дарить женщине радость. Но хотя в качестве мужа она его не видела, в качестве отца своего ребенка видела наверняка. Однако, если и делала шаг в этом направлении, то следующим шагом прерывала беременность (см. гл. 6), хотя вряд ли была в том надобность, так как партнеры умело избегали неприятных последствий.

Итак, 1971 год. Майя, будучи разоблачена Луговской, вынужденно возвращается в Ялту. Она не работает, читает, встречается с кавалерами, вспоминая раздольную столичную жизнь. Не зная, куда деться от безделья, много времени проводит на работе у матери, которая, чтобы дочь чем-то занять, пристраивает ее в Народный оперный театр, где та пришлась ко двору в хоре, благо имела слух.

В то время Торбин был уже студентом-первокурсником Ленгосконсерватории и, поскольку учился на очном отделении, где получал мизерную стипендию, он, начиная с того же 1971 года, периодически, для подработки, наезжал в Ялту, куда его приглашали в качестве солиста и режиссера оперного театра. Мужчину с такой внешностью не заприметить было трудно. Он, безусловно, был знаком с Карповой, работавшей в Доме Спендиарова с 1971-го по 1975 год включительно. Она, как и он, еще молода, красива и ведет свободный образ жизни, о чем рассказано в главе 10. Торбин, по словам Карповой, влюбляется в нее. Вполне вероятно, что у них была связь. Даже если это не так, то она наверняка подумывала, что он мог составить хорошую партию для ее дочери, и обратила внимание Майи на него. Уверен, что Майя и без того заприметила Торбина, ибо такой мужчина не мог ускользнуть от женских глаз. А тут еще и Карпова подоспела со своим советом. В один из приездов Торбина Майя, женщина не робкого десятка, ближе знакомится с ним, очаровывает его, а это она умела, и они начинают встречаться не только на репетициях, а и у него дома, на улице Кривошты, где он снимал комнату.

К тому времени Майя не так хотела стать женой, как матерью. А Торбину, который приближался к сорока и знал, что Майин отец известный и авторитетный в Крыму человек, хотелось наладить семейную жизнь. Правда, говорили, что у него есть гражданская жена и сын, но, видимо, они не служили препятствием для осуществления его планов.

Майя и Георгий не скрывали своих отношений. Спустя какое-то время Майя забеременела. Ни у кого не вызывало сомнений от кого, тем более что с Торбиным они продолжали встречаться открыто.

Дальнейшие события развивались в духе Майи. Очередную, одну из главных в жизни, интригу она продумала до мелочей. Выглядело это, на мой взгляд, так. Когда Майя забеременела, Карпова об этом ничего не знала. Удостоверившись, что беременна, Майя сначала ставит в известность Торбина, который, как порядочный человек, имеющий виды на Майю, нормально воспринимает такую новость и не возражает против брака. Заручившись его согласием, Майя спешит к Карповой и сообщает ей, что у нее беременность полтора месяца и что отец будущего ребенка – Вознесенский, которому ни в коем случае говорить об этом нельзя, а говорить нельзя, потому что он к этому не имеет отношения. Мать в ужасе, ругает на чем свет стоит Вознесенского и Майю, которой грозит стать матерью-одиночкой, а Майя в очередной раз заявляет, что не любит Вознесенского, отрезая все пути к нему. Впрочем, путей этих не было, что прекрасно понимала не только Майя, но и Карпова. Не проходит и нескольких дней или недели, как Майя снова прибегает к матери и заявляет, что срочно выходит замуж за Торбина, чтобы «спасти живот», потому, что ребенок должен иметь отца. Иными словами, Майе удалось найти оправдание своему поступку, а главное – получилось так, что она собиралась выйти замуж за того, от кого фактически забеременела.

Возникает вопрос: почему брак Майи с Торбиным был зарегистрирован в Ленинграде? Да потому, что он был прописан в общежитии, и как житель Ленинграда расписался там с Майей. Хотя мог сделать это в Ялте, по месту жительства жены. Но думаю, что Майя с Карповой боялись, что придется его у себя прописать. Жили молодые в общежитии консерватории. Торбин посещал занятия, а Майя – музеи и художественные галереи. Продолжалось это месяца три-четыре, пока Майе надоел не Ленинград, а непростая жизнь там и обязанности жены. Ленивая по натуре, она хотела вернуться домой, где под крылом мамы можно было бездельничать и наслаждаться жизнью. В конце лета – начале осени 1974 года Майя возвращается в Ялту и ложится на сохранение в ливадийскую больницу, где ее и нашла Лера Загудаева. Из того, что было потом, читателям кое-что известно, остальное – далее в данной главе.

В июне 2014 года я позвонил Карповой: «Людмила Владимировна, я окончательно убедился, что Вознесенский не отец Ники». Карпова словесно не отреагировала, и тогда я начал ей читать отрывок из книги, но дочитать не успел. «Ты пишешь так, будто Майка была последняя б…, – возмутилась Карпова. – Очень плохо ее показываешь. А ведь она была самоотверженная по отношению к Никуше, которая благодаря Майе стала великой». – «Никто не умаляет ее достоинств. Прочитаю лишь свое представление о произошедшем». Когда я читал, Карпова молчала как рыба, оправдывая свою фамилию. И после прочтения молчала тоже. Ей нечем было возразить, она была ошарашена. Значит, я был недалек от истины. «Не знаю, я сама не решаюсь сказать, как было», – неуверенно произнесла она. «Я высказал свое мнение, потому что как автор имею на это право. Меня удивляет, как это вы не знали, от кого Майя беременна? Любая мать, узнав, что ее дочь в положении, первым делом интересуется, кто был с ней, хочет увидеть его, чтобы понять, достойный ли он человек, каким будет мужем и отцом, что унаследует от него ребенок».

Очевидно, поняв, что жизнь Ники я не рассматривал отдельно от жизни ее семьи, Карпова впервые не сказала мне: «Сашуля, мой драгоценный мальчик, какое счастье, что ты у нас есть и т. д.». Впервые же на прощание Карпова не попросила меня прочитать что-нибудь из стихов.

Видит Бог, мне было искренне жаль Людмилу Владимировну, которая в конце жизни должна была распрощаться с придуманным ею (а может, совместно с Майей) мифом, согласно которому отчество ее внучки не Андреевна, а Георгиевна! Какие только высокие слова она не говорила о Торбине, но кому он известен, этот Торбин? А вот Вознесенского знают все. Велик соблазн к одному известному имени добавить второе, представляете – Вознесенский и Турбина, отец и дочь! Уверен, что если бы отцом Ники действительно был Вознесенский, то это не тбыло бы тайной за семью печатями, ибо ни один шаг столь известного человека невозможно скрыть ни ему, ни тем, с кем он, пусть даже сорок лет назад, встречался на жизненном пути. Им просто можно позавидовать.

Еще один довод в пользу того, что Вознесенский не был отцом Ники, заключается в отсутствии у Майи материальных претензий к нему, хотя вытягивать из людей деньги она, как станет известно далее, умела мастерски.

А теперь о том, кем в действительности был Георгий Торбин. Обратите, пожалуйста, внимание на архивную справку и выписку из его трудовой книжки. После знакомства с этими документами многое становится на свои места. Прежде всего отмечу, что Торбин, человек творческий, изначально певец, не брезговал никакой работой (грузчик, дорожный рабочий), а в Крыму, где с 1963-го по 1971 год, с небольшими перерывами, жил и работал в разных амплуа (артист хора, солист эстрадного оркестра и т. д., кончая режиссером оперного Народного театра), начинал свой путь с работы истопником. Жизнь у него была трудной, неустроенной, но он сквозь все тернии прошел, чтобы реализовать свой талант. Обычно выпускники музучилища сразу поступали в консерваторию. Торбину же для этого понадобилось 14 лет, восемь из которых он в основном работал в Крыму.

Обращает внимание следующий интересный и доселе не известный факт (см. архивную справку): Майя, утверждавшая, что никогда в жизни не меняла фамилию, после замужества стала Торбиной.

О личной стороне жизни Торбина мы еще поговорим. Гораздо интереснее его творческая судьба, которая, к сожалению, известна не до конца. Некоторое представление о студенческой жизни Георгия Алексеевича дает характеристика, выданная ему, студенту пятого курса отделения музыкальной режиссуры Ленгосконсерватории.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студ. 5 курса отделения музыкальной режиссуры Ленгосконсерватории Торбина Георгия Алексеевича (кл.и.о. проф. Тихомиров Р.И.)

Г. А. Торбин, 1935 года рождения, русский, беспартийный. Окончил вокальный факультет Хабаровского музыкального училища. Проработав ряд лет в качестве певца, Г.А. Торбин в 1972 году был принят на факультет музыкальной режиссуры.

Г. А. Торбин обладает своеобразной творческой одаренностью, сочетающейся с незаурядным актерским дарованием. За время учебы в консерватории Г.А. Торбин обнаружил интересные режиссерские возможности. На курсовых экзаменах им были представлены ряд экспозиций “Золото Рейна” Вагнера, “Травиата” Верди, “Молодая гвардия” Мейтуса, “Летучая мышь” Штрауса и др.

Г.А. Торбин отлично показал свое актерское дарование в ролях: Барон в пьесе Горького “На дне”, Калхас в “Прекрасной Елене” Оффенбаха, Илларион в пьесе Думбадзе “Я, бабушка, Илико и Илларион”, Инквизитора в “Жаворонке” Ануя и др.

Г.А. Торбин прошел производственную практику в Оперной студии консерватории, а также в Народном оперном театре Д/К им. Цюрупы, где им осуществлена постановка ряда опер Леонкавалло, Пуччини, Чайковского.

Г.А. Торбин все годы учебы является старостой курса. За организацию мероприятий по подготовке юбилея сорокалетия отделения музыкальной режиссуры консерватории, Г.А. Торбину была объявлена благодарность ректората.

Г.А. Торбин может работать в качестве режиссера-постановщика в музыкальных театрах страны.

Проректор по учебной работе

_____________ (Иванов В. И.)

Зав. кафедрой отд. музыкальной режиссуры.

н. а. РСФСР, профессор _____________ (Пасынков Э. Е.)

Нике было 11 месяцев, когда Торбин уехал в Куйбышев (ныне Самара) для подготовки дипломной работы – постановки спектакля Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» на сцене Куйбышевского (с 1981 Самарского) академического театра оперы и балета. Премьера спектакля состоялась в декабре 1976 года. За дирижерским пультом стоял тоже дебютант и, как Торбин, выпускник Ленинградской консерватории Василий Беляков[86], который впоследствии отдал 26 лет жизни этому театру.

Премьера прошла с большим успехом. О высоком уровне постановки свидетельствует отзыв народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР, профессора Р.И. Тихомирова, в классе которого обучался Торбин. Отзыв не только восторженный, но и объемный, поэтому привожу несколько выдержек из него.

Спектакль «Севильский цирюльник» Дж. Россини, отлично принятый зрителями Куйбышева, Волгограда и Сочи, покоряет своей новизной, свежестью, четким режиссерским замыслом и смелостью, талантливым прочтением гениальной партитуры великого итальянского композитора, ее яркой сценической интерпретацией…

Задор молодости режиссера в сочетании с подлинным профессионализмом, поиск нового творческого решения, базирующегося на основе анализа музыкальной драматургии известной и обросшей каноническими постановочными и исполнительскими штампами оперы, желание по-новому раскрыть замысел композитора и своеобразно прочитать гениальное творение 24-летнего Дж. Россини, позволили Г. Торбину в поставленном им спектакле показать незаурядное режиссерско-постановочное дарование, творческо-организационные способности, умение работать с дирижером и художником…

Несомненной победой Г. Торбина явилась его страстная убежденность в правильности выбранного им пути в построении спектакля и соединении образного решения персонажей и индивидуальной характеристики каждого героя. Все свои задачи он убедительно сумел донести до сознания исполнителей, вселить в них свою режиссерскую веру, творчески «заразить» их своим видением каждого образа.

Интересно, что в редакции Торбина «Севильский цирюльник» восемь лет оставался в афише театра. Сам же режиссер-постановщик на три года связал с ним свою судьбу, успешно поставив на его сцене еще четыре спектакля – мюзикл «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова (1976), оперу «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина (1977), оперу «Белоснежка и семь гномов» Эдуарда Колмановского (1978) и оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова (1979). Подтверждают это хранящиеся в архиве автора документы и программки спектаклей. Кроме того, в «Бременских музыкантах» Торбин также пел партию Короля, а в спектакле «Порги и Бесс» был ассистентом режиссера О. Ивановой.

В 1981 году в Москве с успехом прошли гастроли Куйбышевского театра оперы и балета, что подтверждают многочисленные отзывы в центральной прессе[87], в которых упоминают Георгия Торбина. А теперь обратимся к воспоминаниям его коллег.

Валерия Павловна Навротская, хормейстер: «Я появилась в театре в 1972 году, когда он был на реконструкции и, не имея здания, кочевал по городу. В 1974 году приехал главный дирижер Лев Оссовский, в 1975-м – Георгий Торбин. Запомнилось, как он ставил “Севильского цирюльника”. У режиссера был незамыленный, свежий и интересный подход. По тем временам он был очень необычным. Как правило, оперные постановки прорабатываются достаточно мало, только “крупными мазками”. Торбин же пошел не через режиссерские решения (кто выходит, куда движется и т. п.), а работал практически как балетмейстер. Сама опера – комическая и лирическая одновременно, он сделал упор на музыкальную часть. Зритель тогда даже не был готов к этому.

Торбин был очень дотошным, тщательно продумывал каждую деталь, не пропуская никаких акцентов; добивался проработки партий от актеров, заставляя перепробовать тысячи вариантов».

Юрий Владимирович Проскуряков, инспектор режиссерского управления: «С Георгием мы общались со дня его приезда в Куйбышев, то есть с 1975 года, и вместе жили в общежитии. В прошлом он начинал как вокалист, обладал неплохим голосом (бас), но попал к педагогу, который работал неправильно. Это привело к проблемам с голосом, из-за которых ему пришлось перейти к музыкальной режиссуре и уехать из Ялты.

Торбин был очень талантливым режиссером: способным, думающим, применял нестандартные подходы. Например, из сложной “Белоснежки и семь гномов” Колмановского он сделал одноактную оперу. Кроме того, поскольку он сам был актером, то замечательно показывал и рассказывал актерам, какой игры ждал от них.

У нас в театре была традиция капустников, которые проходили на старый Новый год. Поскольку мы жили вместе, то писали ночами сценарии этих капустников. Например, была прекрасно переделенная сцена из фильма “Чапаев”, в которой Петька спрашивает: “Василий Иванович, а ты армией командовать можешь?” – “Могу”. – “А фронтом?” – “Могу, Петька, могу”. – и т. д. У нас это выглядело так: вместо Чапаева был сам Георгий, которого спрашивали: “А Большим театром можешь руководить?” Он отвечал: “Могу”. – “А Мариинкой?” – “Могу”. – “А Куйбышевским театром оперы и балета?” – “Спи ты, наконец, чертова болячка!”»

Анатолий Яковлевич Пономаренко, народный артист РСФСР, солист театра с 1971 года: «Мы познакомились с Георгием, когда он пришел в театр (1976), и общались все время, пока он работал. В театре к нему относились замечательно: давали постановки опер, детские спектакли, то есть работы для начинающего режиссера хватало, к тому же в то время был голод на режиссеров. Жора был человеком очень тонким и обладал неуемной фантазией, а для режиссера это качество очень важно. У него был покладистый, мягкий характер. Очень любил Ленинград. Как и любого, кто окончил Ленинградскую консерваторию, на первом месте у него была музыка. Какое-то время он меня даже побаивался, видимо, из-за авторитета в его глазах, и во время подготовки одной из опер, признался: “Боюсь даже что-то сказать”. Я ответил: “Жора, мы работаем в одной команде, должны вместе делать общее дело…”»

Галина Александровна Арковенко, артистка оперной труппы: «Дипломный проект Г. Торбина – “Севильский цирюльник” – сначала был поставлен в театре, а затем на гастролях в Сочи. Тогда собрался хороший коллектив: молодым был как сам режиссер, так и все исполнители и дирижер. Георгий фонтанировал идеями и мизансценами. Затем очень изобретательно были поставлены “Бременские музыканты”, в которых, кроме режиссуры, Георгий Торбин сам несколько раз сыграл сыщика (для исполнения партий у него был дублер). У Торбина были прекрасные замыслы, бурная фантазия, он был талантливым режиссером. В театре его приняли хорошо».

Валерий Григорьевич Бондарев, ведущий солист: «Георгий был человеком адекватным, общался со всеми наравне и никогда не ставил себя выше солистов. В работе с ним не было никакого диктата, с артистами сразу договорились, что общаемся на “ты”. Характер у него был компанейский, с хорошим юмором: если сегодня работаем – то работаем вместе, если гуляем – то гуляем вместе. В 1977 году я был принят в труппу театра. Увидев меня на спектакле, Торбин начал извинятся за то, что сегодня заменяет заболевшего актера – он режиссер, играл “стражника”. Я удивился: режиссер, который поставил этот спектакль, объясняется перед актером, который пару дней работает в театре! А как режиссер он был совестливым и ответственным. Его нестандартность состояла в простоте подхода к постановке».

Владимир Павлович Киселев, солист театра с 1970 года: «Я участвовал в постановках Георгия Торбина “Белоснежка и семь гномов”, в премьере “Севильского цирюльника”, которая состоялась в Волгограде, в “Бременских музыкантах” и в “Царской невесте”. Его дипломный проект – “Севильский цирюльник” – ставился сообща, он сам предлагал свои замыслы на обсуждение, принимал или не принимал идеи артистов. На постановку приезжал его педагог, и спектакль получил очень высокую оценку. Как человек он запомнился простотой: у Георгия никогда не было режиссерской звездной болезни».

Не ошибусь, если скажу, что Торбин был талантливым режиссером, дарование которого не полностью раскрылось к началу 80-х годов. Но почему в 1982 году он расстался с Куйбышевским оперным театром или театр расстался с ним? Вот что удалось выяснить у его коллег.

Юрий Проскуряков: «В начале 1980-х годов к нам приехал Юрий Александрович Александров, его однокурсник, на постановку. Он узнал, что Жора работает у нас, и мы вместе с ним искали его по всей Самаре: дело в том, что он тогда не ушел из театра, а как-то странно исчез. По-моему, они так и не встретились».

Владимир Киселев: «После Куйбышевского театра оперы и балета Георгия пригласили в музыкальный театр в другом городе, и он советовался со мной, стоит ли принимать приглашение. Он сомневался, поскольку Лев Моисеевич Оссовский (директор и главный дирижер в 1974–1984 гг.) обещал ему какое-то место. Я говорил: “Не думай ни о чем, езжай и работай самостоятельно, чего ты ждешь?”– потому что он мог развернуться как совершенно отдельная величина. Когда мы приехали в Москву на юбилей театра с “Царской невестой”, то ему приписывали недочеты постановки, а преимущества почему-то не засчитывались за ним, на что он обижался. Георгию требовалось выйти на простор и работать самостоятельно».

Галина Арковенко: «Когда была восстановлена “Царская невеста”, участие Георгия в ней было минимальным: часть идей не прошла, поскольку там уже определяющим был взгляд Оссовского. Но самих замыслов недостаточно, театр – жестокое место: нужно еще и отстоять, защитить свои идеи в большом творческом коллективе, где каждый участник имеет огромное значение. И, если отстоять не удается, то человек начинает чувствовать себя неуютно. Необходимо профессионально работать с этим коллективом, а для этого требуются и другие навыки, и железная выдержка. Георгий же очень трепетно относился к делу, воспринимал все очень эмоционально. С этим связано и то, что его работа в театре не стала многолетней. Однако он в полнее мог продолжить карьеру где-либо еще и обладал для этого всеми способностями».

Валерий Бондарев: «Работу в театре Торбин закончил отчасти из-за внутренней конкуренции, отчасти из-за того, что этот ответственный подход не мог реализоваться целиком, как прежде».

Анатолий Пономаренко: «Тогда театр был добрым, интриг не было, никто не рассказывал что-то за глаза, поэтому условия для творчества существовали. Только Георгию нужно было помогать или хотя бы не мешать, тогда он мог развернуться в полную силу».

По сведениям Департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары, Торбин работал в Куйбышевском театре оперы и балета с 1976-го по 1979 год, а по информации Самарского отделения ВТО (Всероссийское театральное общество) – около пяти лет.

К сожалению, Торбин, как и многие талантливые люди, генерировал идеи, но не умел их отстаивать. Он был творцом, а не бойцом, в отличие от главного дирижера Оссовского, который перехватил инициативу и рубил идеи Торбина. Поэтому на него как режиссера повесили недочеты постановки «Царской невесты», что и послужило причиной ухода Георгия Алексеевича из театра. Он не выдержал обычной для творческого коллектива внутренней конкуренции, к которой не был готов после уютной ялтинской атмосферы.

Поныне остается загадкой дальнейшая жизнь и творческая судьба Георгия Торбина. Да поверят мне читатели, что для выяснения этих вопросов были задействованы многие государственные и общественные организации, а также архивы разных городов России. Ясно лишь одно: Торбин в 1982 году уехал из Самары в другой регион, где, возможно, ему предложили работу в музыкальном театре. Дальше в его биографии – пробел, после которого, опять же неизвестно, когда и почему, он вернулся в Самару, где заболел и ему ампутировали ногу. Думаю, что причиной этого был сахарный диабет, который по наследству передался Нике. Вспомним также, что еще в Ялте Торбин прихрамывал: по словам Л. Красовской, он в детстве упал, повредил сухожилие голеностопа и немного подтягивал ногу. Но связать это с его инвалидностью весьма сложно. Оставшись без работы и без ноги, Торбин запил, и 23 июля 1994 года умер в возрасте 58 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что похоронен он был лишь через четыре дня после смерти.

«То, что Торбин стал пить, – вспоминает Красовская, – я слышала, и то, что он сильно запил. Еще мне говорили, что он умер в одиночестве. Господь наказал его за Нику. Как можно было так поступить: девочка постоянно болела, задыхалась, страдала, хотела папу, а папа устранился?! Как можно было не принять участие в судьбе своей дочери?! Он не разрешил бы дать свою фамилию Нике, если б не был уверен, что является ее отцом».

Что касается его личной жизни, то удалось выяснить, что, когда Торбин женился на Майе, у него никакой семьи не было. На самом деле события развивались следующим образом. 26 ноября 1975 года Торбин уезжает в Куйбышев для постановки дипломного спектакля «Севильский цирюльник» и прохождения дипломной практики. Там он знакомится с Антониной Глебовной Огриной, 1955 года рождения, уроженкой Пензенской области, работавшей в реквизиторском цехе оперного театра и писавшей пьесы и стихи. У них возникает роман, от которого в июне 1976 году рождается сын Алексей, названный так, очевидно, в честь отца Георгия Алексеевича. Рождение сына почти совпадает с успешной премьерой «Севильского цирюльника» и получением диплома в консерватории, после чего Торбина принимают в труппу театра режиссером-постановщиком. Он счастлив: наконец-то у него появилась долгожданная работа, в которую он уходит с головой, и любимая женщина, родившая ему наследника. Чуть позже Торбин получает квартиру в обычном доме на улице Аэродромной, а затем обменивает ее на частный дом. Он видит перспективы личной и творческой жизни, и в 1976 году по собственной инициативе разводится с Майей, в браке с которой, по сути, не жил. Для него этот брак был благородным поступком порядочного человека, не пожелавшего, чтобы в свидетельстве о рождении его ребенка пустовала графа «отец». Не сомневаюсь, что он платил алименты. С Огриной Торбин расписался лишь в 1979 году. Анна Глебовна приняла фамилию мужа.

Что до разговоров, распространяемых в Ялте в середине 70-х относительно его гражданской жены и сына, то те, кто о них говорили, на самом деле пересказывали услышанное, просто со временем привязка к датам потерялась и то, что произошло, потом принимали за случившееся ранее. Ну, и, понятно, слухи эти распространяла Майя, которой не хотелось выглядеть брошенной, поэтому она всем говорила, что Торбин вернулся в Самару в прежнюю семью.

К сожалению, семья Торбиных покатилась по наклонной плоскости. Сын Алексей сидел в тюрьме. Иных сведений нет. Что касается Антонины Торбиной, то, по имеющимся данным, она проживает, точней прописана, в Самаре, есть достоверный ее адрес, но нет самой хозяйки квартиры. Соседи ее давно не видели. Службе ЖКХ, отвечающей за дом Торбиной, участковому милиционеру и собесу прояснить ничего не удалось. Почти как у Самуила Маршака в стихотворении «Рассказ о неизвестном герое»: «Ищут пожарные, / Ищет милиция…». Более того, представители одной из политических сил в Самаре обошли весь дом, соседей и ближайшие дома. Никто Торбину не знает либо давно не видел. Установлено также, что среди умерших в Самаре она не значится. Вместе с тем известно, что она совершила серьезное правонарушение – в предназначенном под снос доме в центре Самары прописывала за определенную мзду жильцов и тем жила. Жаль, что не удалось ее найти, – Антонина Глебовна существенно дополнила бы рассказ о муже.

Надеюсь, что среди прочитавших эти страницы есть жители Самары. Если будут они на местном муниципальном кладбище «Южное», пусть не сочтут за труд найти заброшенную могилу № 3957 (6-я линия, правая сторона), поклонятся отцу Ники Турбиной – Георгию Алексеевичу Торбину, и не поленятся убрать ее, утопающую в бурьяне.

Уверен, что Торбин слышал об успехах Ники, читал ее стихи, быть может, гордился дочерью и сожалел, что расстался с ней. Как бы то ни было, ему, как и Майе, мы будем всегда благодарны за то, что он подарил миру Нику Турбину.

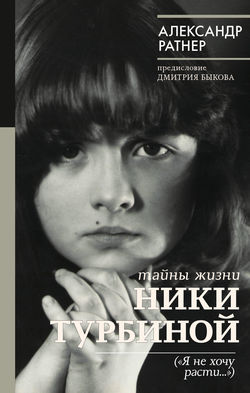

Глава была написана, не вызывало сомнений, что Торбин – отец Ники. Не хватало только его фотографии, без которой мой рассказ не был бы до конца убедительным. К счастью, удалось ее отыскать. Взгляните, пожалуйста, на нее, а также на расположенный рядом снимок Ники. Вопросы будут?

В заключение хочу вернуть читателей к Нике-ребенку. Ей девять лет. Два года назад она написала стихотворение «Отцу», поразившее композитора Петра Старчика, который приехал в Ялту и познакомился с Никушей. «Она не играла во взрослость, – вспоминает Петр Петрович, – это развороченная душа. Там сложности появились сразу в детстве. Безотцовщина – это травма, особенно для девочки, травма, нанесенная ребенку жизнью взрослых. Стихов написанных об этом так, как сумела Ника, ни одних по силе не могу поставить рядом».

Родные отпускали Нику со Старчиком, они целыми днями бродили по Ялте, посещали аттракционы. Старчику казалось, что он играл роль отца, которого Никуша искала. Он чувствовал, что ей хотелось идти за руку с мужчиной. В связи с этим он рассказал трогательную до слез историю о спектакле по написанным им песням на слова Ники: «Его разыграли дети. Их никто не обучал актерской игре. Какие они есть, такие и были. У Ники есть стихотворение “Я как сломанная кукла…”. Замечательный образ разрушенности детской. И все они были такими куклами. Стихотворение “Отцу” разыгрывалось так: дети повторяли то, о чем написала Ника, а я, сидя за роялем в углу сцены, пел песню на эти слова. На сцене рождался портрет отца, его собирали так, как Ника бы собирала. В центре сцены стояла вертикальная вешалка, на которую дети надевали брюки, пиджак. Потом появилась нарисованная голова дурашливого папочки, удивительно похожего на меня. Дети взяли мой шарф, обмотали им голову и гладили бумажную папье-машовую руку – это были жесты совершенно полной безотцовщины. Потом я узнал, что многие из этих детей брошенные. Жаль, Ника тот спектакль не видела».

80

Так называл Нику Олег Егоров, а Майя ее называла Никушей. Потом, очевидно, имя Нюра пристало к Нике.

81

Богуславская З.Б. (род. 1929), советская и российская писательница, прозаик, драматург, критик.

82

Вознесенский А.А. Нас трое – Бог, Ты и я. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. – М.: Вагриус, 2001. – 416 с.

83

Спендиаров А.А. (1871–1928), армянский композитор и режиссер.

84

Гуляев Ю.А. (1930–1986), советский оперный и эстрадный певец.

85

Постников К.В. (род. 1960), любимый мужчина Ники, в те годы бармен гостиницы «Ореанда»; ныне – заместитель директора Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника в Крыму.

86

Беляков В.П. (1949−2002), российский советский дирижер.

87

Игнатьева М. Правит бал музыка // Советская культура. – 1981. – 11 авг. – С. 5.; Левтонова О. Творческий отчет за половину столетия // Музыкальная жизнь. – 1981. – № 19. – С. 4–6; Куйбышевский оперный: Страницы Куйбышевского театра оперы и балета / сост. В.К. Жданова, Л.Е. Гельдштейн. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1981.