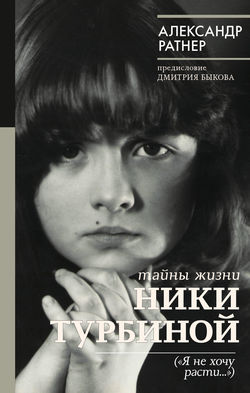

Читать книгу Тайны жизни Ники Турбиной («Я не хочу расти…) - Александр Ратнер - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

«Но трудно мне дышать без слов…»

Глава 7

«Я к этому дому иду»

ОглавлениеНевероятно, но факт: бабушка Ники, умолявшая врачей сделать что-нибудь, чтобы ребенок не писал стихов, в то же время делала прямо противоположное – печатала их дома и на работе в гостинице «Ялта», где заведовала бюро обслуживания, складывала в отдельную папку и думала, кому бы их показать. Случайно она узнала, что в гостинице живет известный писатель Юлиан Семенов[71], который строит дачу в Оливе – второе название деревеньки Мухалатка. До этого она не читала ни одного его произведения и относилась к нему иронично.

Жизнь и творчество Юлиана Семенова были тесно связаны с Крымом, где он создал значительную часть своих произведений. В своей книге «Мгновения с Юлианом Семеновым» Борис Эскин[72] писал: «Конечно, светозарная Таврида была для Семенова тем же, чем для многих писателей подмосковное Переделкино или ленинградское Комарово. Именно здесь, в Крыму, греясь на теплой, зеленой галечке божественного коктебельского пляжа, “король детектива” Юлиан Семенов придумал своего Исаева-Штирлица – образ разведчика, который пройдет через многие и многие произведения писателя и покорит миллионы сердец».

А Татьяна Барская вспоминает, как в августе 1982 года в Доме творчества Союза писателей неожиданно появился Юлиан Семенов. Он вообще оказался непредсказуемым. Экспромт, импровизация были свойственны его натуре. Этим он был интересен и привлекателен. «На следующий день, – пишет Татьяна Николаевна, – во дворе редакции газеты “Советский Крым” (ныне “Крымская газета”) появился плотной комплекции бородатый человек в рубашке защитного цвета с большими карманами на груди, из которых выглядывали авторучка и пачка сигарет. Представился: “Юлиан Семенов. Прошу любить и жаловать”. Все последующие годы нашего с ним общения и сотрудничества были верны этому призыву: любили и всегда жаловали. На протяжении многих лет на страницах нашей газеты печатались главы из его будущих книг, все гонорары за которые он просил перечислять в Фонд мира. Вскоре Семенов стал своим человеком в городе. Он вникал во все проблемы, связанные с развитием туризма, культуры, музеев. Удивляло и то, как он, при всей своей занятости, находил время и интерес открывать и поддерживать местные таланты. Так случилось с ялтинской восьмилетней поэтессой Никой Турбиной. На читательскую встречу с Юлианом в кинотеатре “Сатурн” в декабре 1982 года собралось более тысячи зрителей. Он появился на сцене легко и стремительно. Контакт с залом возник мгновенно. Его слушали, затаив дыхание. Ни один вопрос не остался без ответа. Любимой формой общения оставался диалог. Зрители даже не подозревали, что перед ними стоит человек с температурой 39°, простуженный, буквально за несколько минут до встречи поднявшийся с постели. Помимо писательского таланта он еще обладал огромным даром любви и уважения к людям, какого бы звания и положения они ни были… Поражали его общительность, открытость, неуемная работоспособность и вместе с тем какая-то моцартовская легкость. Юлиан будто жил вне времени».

Именно в этот приезд Семенов, который остановился в гостинице «Ялта», познакомился со стихами Ники. Но об этом – через пару страниц.

В статье «И вечный бой…», написанной для газеты «Слава Севастополя» в 1985 году, Александр Круглов[73] отмечает способность Юлиана Семеновича «охватывать человека всего целиком, хотя эта способность и прикрыта добродушной свободной приветливостью, она особенно заострена. Природа природой, дар даром, но и годы работы ученым-востоковедом, спецкором столичных газет, на дипломатическом поприще (где и кем только он не работал!) – словом, бесчисленное множество встреч на всевозможных уровнях, на всех широтах и долготах земли изощрили его проницательный ум. Отсюда и способность писателя так полно и точно влезать в шкуры и души тех – и своих, и врагов, – кого заставляет он действовать, думать, страдать на страницах своих многочисленных книг».

У известного критика и писателя Льва Аннинского[74] несколько иной взгляд на творчество Семенова. «Возможно, что высокий класс профессиональности Юлиану немножко мешал – он делал все чуть быстрее, чем надо было бы, чтобы ощутить неразрешимость некоторых проблем. Есть проблемы, которые по природе своей неразрешимы. И русская мысль эти проблемы любит. Русский человек любит погрузиться в неразрешимость и объяснять этим все свои беды. А Юлиан все проблемы разрешал. Он был рационально мыслящим писателем и поэтому так быстро работал».

Не могу не привести отрывок из рассказа Дмитрия Лиханова[75] «Юлиановские календари», который считает, что у Семенова был талант, возможно, даже более развитый, чем писательский, – талант друга. «Все без исключения, – пишет Лиханов, – помнят и по сей день хранят в своих сердцах те, поистине яркие, словно вспышки, дни, месяцы, годы дружбы с Юлианом Семеновичем.

У Семенова было много друзей. Гораздо больше, чем врагов. В Мюнхене. В Нью-Йорке. В Гаване. В Праге. В Ленинграде. В Крыму. И, конечно, в Москве. Он мог позвонить любому. В любое время суток. Или отозваться сам из какой-нибудь затерянной гостиницы в самом чреве Берлина в половине третьего ночи. Готовый помочь, мчаться на другой край света, если того просит друг. Он не искал в дружбе выгоду. А должности, звания, общественное положение человека были для него не слишком важны. Не по такому прагматичному принципу выбирал Семенов друзей. Они либо нравились ему, либо нет. Только-то и всего.

Помню, как-то раз он собрал друзей в Ялте. Человек сорок. Оплатил дорогу. Номера в “Ореанде”. Спускался к ним каждый день за сорок верст со своей дачи в Мухалатке, пил с друзьями холодное “Инкерманское”, строил планы по приобретению Ялтинской киностудии и строительству автобана из Крыма до самого Парижа, потом пил таблетки из набитой медикаментами сумки и вновь возвращался в Мухалатку на заднем сиденье автомобиля, которым управляла его младшая дочь Ольга. А назавтра все повторялось вновь. Семенов не уставал дружить. Не уставал встречаться, разговаривать, радоваться общению. Дружил взахлеб. Точно так же, как и писал. Он вообще жил страстно».

А еще, и об этом знают немногие, Юлиан Семенов писал стихи. Приведу первую и последнюю строфы его стихотворения, написанного в 1983 году:

Поправши ужас бытия

Игрой, застольем иль любовью,

Не холодейте только кровью,

Мои умершие друзья…

<…>

Не забывайте утром сны.

Приходим к вам мы поздней ночью,

Храните нас в себе воочью,

Как слезы раненой сосны.

Всего этого Карпова, конечно, не знала, но то, что Семенов большой писатель, ей, без сомнения, было известно. Поэтому она решила выяснить, в каком номере он живет, и зайти к нему. Но не успела это сделать: однажды, когда она сидела в своем кабинете, внезапно открылась дверь и вошел он сам в белоснежной рубашке, подтянутый, похожий на иностранца: лицо круглое, выбритое, чистое, в движениях и взглядах чувствовался шарм.

«Здравствуйте, – обратился он к бабушке Ники, – Владимир Владимирович Михно[76] сказал, чтобы вы на час-полтора дали мне машину съездить на дачу, а через три часа я улетаю в Москву». – «Здравствуйте, Юлиан Семенович, очень приятно», – сказала Карпова и, сама не зная почему, добавила, что машину она ему не даст до тех пор, пока он не прочитает стихи ее внучки. «Ну, знаете, – у Семенова округлились глаза, – ко мне обращаются столько бабушек и дедушек с просьбой ознакомиться с гениальными творениями их внуков». – «Не надо много, – предложила Карпова, – прочитайте два-три стихотворения». – «Нет», – возразил Семенов. «Тогда прочитайте всего одно. Мы говорим уже пять минут, а тут нужна минута», – взмолилась бабушка и подсунула ему впоследствии ставшее известным стихотворение «Тяжелы мои стихи – камни в гору…». Потом дала Семенову папку, он сел в кресло и не встал, пока не прочитал кое-что из ее содержимого, составлявшего порядка двухсот стихотворений. «Это гениально! – воскликнул Семенов. – Передайте эту папку в мой номер, и через месяц к вам приедет корреспондент “Комсомольской правды”».

Карпова от радости хотела броситься ему на шею. Она дала ему машину, попросила сотрудницу отнести папку в его номер и больше с ним в тот раз не виделась. Ровно через месяц в Ялту по просьбе Семенова приехала корреспондент «Комсомолки» Валентина Николаева, молодая женщина, милая, добрая. Цель ее приезда состояла в том, чтобы удостовериться, что стихи пишет именно Ника, а не кто-то другой, к примеру, ее дедушка Анатолий Никаноркин, чьи книги стихов издавались не только в Крыму, но и в Москве.

В Ялте Николаева, по словам Карповой, прожила месяц, из которого несколько дней – у Ники дома, общалась с ней с утра до ночи. Они с Никой быстро нашли общий язык, Ника часто ходила к ней в гостиницу и даже посвятила ей стихотворение «Я поверила взгляду…».

А теперь предоставим слово самой Валентине Иосифовне Николаевой, которая рассказала, как все было в действительности: «Предыстория моего появления в Ялте у Ники такова. Зимой 1983 года в ялтинской гостинице, где работала в администрации бабушка Ники, поселился Юлиан Семенов. До этого местная газета уже опубликовала небольшую подборку стихов девочки; стихи ее, все до единого, тщательно перепечатывали в семье на пишущей машинке и складывали в папку. Однажды Людмила Владимировна и подошла к писателю, попросив его посмотреть и оценить стихи, и отдала ему картонную папку с бельевыми тесемками… Вернувшись в Москву, Юлиан позвонил одному из своих знакомых руководителей в “Комсомолке”, сказав, видимо, что стихи невероятно необычны для ребенка, что они у него вызывают даже сомнения в авторстве.

Я в то время работала собственным корреспондентом “Комсомолки” по Ставропольскому краю и республикам Северного Кавказа. У меня своя епархия, за которую отвечаю, жила я тогда, то есть корпункт у меня был в Ставрополе. Но мы много мотались по всему Союзу. Вот однажды звонок раздался: заместитель главного редактора попросил слетать в Ялту и, в силу моих деликатных женских свойств, разобраться в ребенке, главное, установить или не установить авторство стихов.

Я прилетела в Ялту, не имея ни малейшего понятия о стихах Ники: кто бы мне их прочитал? В первый день Ника знакомила меня со своей живностью, хозяйки чай собрали. Дали тоже папку со стихами, чтобы в гостинице почитала. Заглянула все же мельком в их доме в стихи – мороз по коже… Мое отношение к Нике мгновенно изменилось и к своей миссии тоже…

В общем, когда я на ночь в гостинице прочитала стихи, даже слегка заболела. Как совместить подспудно разлитый в стихах громадной силы драматизм, трагизм, глубинную философию с ребенком? Кстати, восьмилетняя, Ника была девочка точно из западного журнала: прелестная стрижка, юбчонки удлиненные, водолазки в обтяжку. В ней было того же неуловимого свойства редкое очарование, как, например, в Белле Ахмадулиной…[77] Даже стихи свои, как услышала потом, она слегка пела, горлышком произносила – на манер Беллы. Стильная, в манерах большое самоуважение. Как перед необычным явлением природы, я перед ней в глубине души даже оробела.

В Ялте я была четыре “чистых” дня (не считая дней отъезда – приезда). Месячную командировку, как говорила вам бабушка Ники, в “Комсомолке” могут выписать разве только на необитаемый остров, чтобы вероятнее прошел эксперимент. И у них ни разу не ночевала – ну, незачем ночевать в чужом доме, была у них немного, по нескольку часов. Удивляюсь, зачем это бабушка придумала? В гостинице, где она работала, у меня был удобный номер. Кстати, в памяти у меня осталось, что жили мои герои не очень кучеряво, как и большинство советских интеллигентных семей. Тесная кухонька, советского производства мебель, в общем, серая панельная хрущоба… Женского уюта особо я не увидела, хоть и написала с натяжкой в заметке, что все дышит красотой и поэзией в квартире (несколько рисунков, в самом деле подлинных висели).

С первых же мгновений я твердо поверила: стихи пишет Ника. И не сомневалась. И вовсе даже не потому, что мама образно живописала мне процесс ночного рождения стихов: “Душат слова!” Просто в стихах я почувствовала буйную детскую корявость, которую не дано придумать ни одному взрослому, опасную корявость, которая у Ники вдруг превращалась в точный и мощный образ. В прекрасную стилистику. В соль стиха, в мысль».

Командировка Николаевой в Ялту сняла все сомнения, и 6 марта 1983 года на четвертой странице «Комсомольской правды» под заголовком «Ищу друзей» были опубликованы 10 стихотворений Ники Турбиной и ее фотография. Публикацию предваряла следующая «врезка» Юлиана Семенова:

Человеку, который пишет стихи, предлагаемые вниманию читателя, – восемь лет; человек учится в первом классе Ялтинской школы, зовут человека Ника Турбина. Я не стану разбирать ее работу: во-первых, я не поэт, а во-вторых, то, что пишет Ника, так своеобычно, что как-то не очень умеется говорить о ее творчестве: есть явления, которые нуждаются в объяснении или комментарии, а есть на земле такое, что соприкасается с понятием чуда.

Так уж заведено в советской литературе, что старшие желают доброго пути младшим. Но Ника не младшая; она – маленькая еще: поэтому я желаю нам, старшим, пристальности и доброты, ибо досадно проходить мимо чуда, им должно восхищаться и желать только одного – чтобы оно, это чудо, было всегда, пока существует земля и слово, ее объединяющее.

Под стихами – большая статья Николаевой «Встреча с Никой», хотя в редакции ее попросили написать не более 150 строк.

Как сейчас помню: когда я получил этот номер «Комсомолки» и прочитал стихи Ники, первое, о чем подумал: «Что станет с этой девочкой в будущем?» – хотя, прежде всего, должны были поразить ее стихи. Они действительно поразили в контрасте с возрастом их автора, за судьбу которого мне сразу же стало не по себе.

Первая публикация Никиных стихов была равносильна взрыву бомбы. Чего только не говорили и не писали о ней – от восторгов в связи с появлением нового вундеркинда до сомнения в счастливой его судьбе. Нику заваливали сотнями писем. Письма были отовсюду: из Еревана и Витебска, из Иркутской области и Москвы, из Кременчуга и Киева, из Гори (Грузия) и Харькова, из Душанбе и воинских частей. На конвертах чего только не писали: «Ялта, Нике Турбиной и ее родителям» и т. п., а на обратной стороне одного из конвертов была надпись: «Лети, как Гагарин, вернись, как Титов». Все авторы писем хотели с Никой дружить, просили выслать ее стихи и фото, предлагали прислать свои, присылали и интересовались ее мнением, умоляли написать им ответ.

Вот пример стандартного письма Нике, которое, как и все последующие, привожу, не изменив их редакцию:

Милая Ника! Сегодня 24/VIII утром смотрела и слушала тебя по телевизору. Слезы сами лились из глаз. И я поняла, какая огромная радость мамина и бабушкина за то, что живешь, что ты есть. Радость и тревога рядом. Желаю тебе, милая девочка, здоровьица, счастливого жизненного пути. Живи и радуй всех, кто тебя окружает. Счастья тебе, прекрасный ребенок! Ужгород. Мария Петровна.

Писали даже Никаноркину, в основном собратья по перу, которые находили его адрес в справочнике Союза писателей. Вот послание из Брянска:

Эта маленькая богиня Ника… Я вторую неделю под неотступным впечатлением от ее удивительной, чистейшей, хрустальной поэзии. Удивительно! Какая непосредственность, чистота. Да, да, именно чистота! Никакой примеси, никакого зла. Прозрачный родник поэзии, самородной, не привнесенной извне, не заимствованной. Чудо! Истинное чудо! У Ники все стихи грустные, очень взрослые, пронзительные. Трудно сказать, как сложится ее поэтическая судьба в будущем, но этот прозрачный светильничек надо поддержать в ней, не гасить.

В статье В. Николаевой было указано, что Ника учится в 1-А классе средней школы № 5 г. Ялты, и ее учительницу зовут Алла Евдокимовна. На последнюю обрушился шквал писем с предложениями одно лучше другого. В частности, в письме учителя из Чувашии Нике передают привет ее новые друзья – чувашские, марийские и татарские школьники, которые хотят провести заочную (?) встречу с Никой, ее классом и школой и предлагают, что для этого нужно сделать обеим сторонам.

А вот другое, серьезное письмо тому же адресату:

Уважаемая Алла Евдокимовна, я более 30 лет проработала детским врачом, не считая других профилей медицинской науки. Прочитанная мною статья о Нике Турбиной настолько у меня вызвала восхищение, а скорее бросила в дрожь.

Да, Ника – самородок, чудо-дитя. Однако драматизм ее переживаний говорит о сложнейшем душевном состоянии, откуда эта печаль, это беспокойство, эти ее умозаключения, высказывания.

Мне, как медику, интересно было бы знать, как она родилась, не было ли в роду, где-то в далеком, душевнобольных, очень большие и тонкие подробности, чтобы анализировать, а затем судить. Если бы я на своем педиатрическом поприще не сталкивалась бы с психологией, я, пожалуй, спокойно бы прочла эту статью и выбросила газету. Однако я прочла, и не раз, а газету сохраню. С болью я думаю о ее маме, Майе Анатольевне.

Пожалуйста, порекомендуйте маме Ники Турбиной обратиться в Московскую клинику детской психиатрии НИИ, или I мединститута. Девочка обязательно должна наблюдаться и заблаговременно лечить нервную систему.

Подписи, к сожалению, нет.

Были просто смешные письма. Так, одна бабуленька советует Нике больше играть «со зверятами», пойти с бабушкой на рынок и купить птичку, котеночка или щеночка, ежика или кролика, курочку рябу или попугая. А можно хомячка или белочку:

Увидишь, как будет с ними весело! Они будут твои самые лучшие друзья. Когда купишь, напиши, и мы с внучатами подарим тебе их, пришлем их стоимость. У нас была знакомая девочка твоего возраста, она дома держала курочку рябу в тумбочке. Ходила с ней гулять, за ножку привязывала ленточкой и очень ее любила. Она несла ей яички. Вот и твоя курочка ряба принесет тебе золотое яичко. С этой курочкой будет весело.

Все мои внуки и я, их бабуленька миленькая (так они меня зовут).

Не менее оригинальное письмо было адресовано Майе:

Прочитала Никушины стихи, узнала о ее судьбе-жизни, когда врачи запрещают ей писать стихи. Это, конечно, невозможно, но отвлекать ребенка надо. У меня есть идея помочь отвлечь хоть капельку Никушу от ее таланта. Она ребенок и ей будет интересно. У меня 13 внуков, пришлю ей фотографии всех. Не сразу, по очереди. Будет знакомиться с ними, отвлекаться от любимого дела. Они ей будут писать. Таким образом, понемногу отвлечем ее от основного, чтобы она имела отдых мыслям своим.

Наконец письмо, которое, на мой взгляд, является шедевром эпистолярного жанра. Итак:

Уважаемая мама Ники! Если у Вас есть одинокий человек, который хочет поменяться на Ленинград, дайте мой телефон: 2569235, Людмила Сергеевна (пенсионерка). Летом я собираюсь быть в Ялте со своими детьми (племянниками).

У меня квартира 15 м в кирпичном 12-этажном доме, на 3 этаже, 2 лифта, юго-зап. сторона, тихая, окна в садик, лоджия 6 м, ванна, телефон, паркет, кухня 6 м. Люди на этаже и в доме хорошие. Улица – Новоизмайловский проспект (параллельно Московскому пр.), 2 остановки от метро “Парк Победы”, кругом зелень. Во дворе хороший универсам, рядом 2 столовые, 2 кулинарии, молочный магазин, булочная, 2 почты, телеграф, хоз. магазин, канц. магазин, обувной маг., парикмахерская. Все рядом. Универсам у нас исполкомовский, снабжение хорошее. Это очень удобно для старых: не надо далеко ходить.

Я из-за Вашей Ники поругалась с одной женщиной, у которой дочка – 14 лет, учится в литературной школе и пишет бездарные стихи. Я ей прямо и сказала: “таланта нет, видно, что ее стихами пишет преподаватель, а вот Ника дар Божий, талант”. Теперь эта мать озлилась и не разговаривает со мной. До свидания. Л. С.

Думаю, что такое послание в комментариях не нуждается. Было еще очень теплое письмо от Николая Алипова, совмещавшего основную работу с работой экскурсовода в музее А. П. Чехова:

Здравствуйте, Майя! Сколько-то лет назад Вы принесли мне записку от Вашего отца, разрешившего зайти к Вам в дом на старой ялтинской улице. Встреча с ним в те годы произвела на меня, начавшего заниматься литературой, серьезное впечатление. Иногда ко мне возвращались муки совести, что я не смог достать, работая одно время на рыбзаводе, необходимого Вам оливкового масла. Я знал, что у Вас есть ребенок и что именно ему необходимо это масло.

Как-то зимним сумеречным мартовским вечером шел я по улице Горького в Москве и вдруг наткнулся на газетную страницу с заголовком “Ищу друга”. Прочел и узнал, что не смог достать оливкового масла для такой удивительной дочери, как Ваша.

Летом этого года я увидел на экране Нику. Впечатление от встречи было грустное. Я шел по ялтинской набережной, глубоко убежденный в том, что в этом городе – странно родном и близком для меня – живет удивительное существо, достойное почти невозможного разговора с ним…

Пришла глубокая осень. Посветлели до невероятности дали. Я иду на работу – вожу экскурсии по чеховскому дому и саду, смотрю, как опадают деревья, посаженные Чеховым, и часто вздрагиваю, вспоминая тот голос, что звучал с экрана… Я подумал о том, что, если Вы сочтете возможным прийти в чеховский дом и сад вместе с Никой 9-го ноября, то я буду Вам благодарен. Мы бы прошлись по этой земле, посидели в саду. Для Вас была бы прогулка, а для меня – одна из живых человеческих встреч. Одним словом, возьмите меня на какой-то час, чтобы послушать живую душу Вашей дочери.

Я живу на Садовой, 14, в том самом доме, куда Вы приходили когда-то с запиской от своего отца.

Н. Алипов 3.XI.84.

Письма письмами, но не менее отвлекали семью от нормальной жизни непрошеные гости. Двери ялтинской квартиры не закрывались. Предоставляю читателям возможность проявить свою фантазию по данному поводу, но вместе с тем привожу слова Карповой, которая рассказала мне следующее: «После появления публикации в “Комсомолке” к нам потянулись люди типа юродивых. Вначале из Армении вместе с мамой приехал мужчина лет тридцати, его звали Эдик. Он провел в Ялте две недели и так объяснил цель своего приезда: “Мне сказано Богом, что Никуша моя судьба. Я буду ждать, пока она вырастет”. У него мать армянка, а отец русский. Жил он с матерью у нас – в разгар сезона мы отдали им одну комнату.

Потом появился другой молодой человек и сказал, что будет нам помогать. Он мне не нравился, был религиозным, улыбался, заглядывал в рот. Еще один парень с гитарой рвался к нам в квартиру. Он был из Киева, хотел увидеть Нику и говорить с ней. Каждый день с утра он сидел на лестничной клетке возле нашей квартиры. Приехали также мужчина с женщиной, которые напротив нашего дома разбили палатку и лoмились к нам домой. Майка их один раз впустила. Они тоже хотели видеть Нику и говорили, что она Богом данная. Короче, была масса таких паломничеств, которые мешали нам жить». Не давали Никуше покоя и в школе. По словам Альберта Бурыкина, как-то на перемене к ней подбежал мужчина безумного вида, отрезал ножницами клок волос и скрылся.

Но было и то, что жить помогало. Цитирую Влада Васюхина: «Внимание, обожание, удивление, умиление – все ей (Нике – А.Р.). С избытком, с перебором. На провинциальную девочку обрушивается слава, с которой можно стричь купоны. ”Ее возили по домам отдыха за 150 рублей”, – вздыхает Андрей Вознесенский».

Юлиан Семенов и позже не забывал о Нике. Так, спустя два с половиной года после первой ее публикации, он в той же «Комсомольской правде» 2 сентября 1984 года пишет еще одну «врезку» к статье «Не забывайте добрые слова…». Привожу ее полностью:

Два года прошло с тех пор, как я впервые прочитал стихи шестилетнего человека из Ялты, Ники Турбиной. “Комсомолка” не сразу поверила (как, впрочем, и я сам) в то, что ребенок обладает таким поразительным даром слова. А поверив, дала Нике Турбиной, первоклашке, путевку в жизнь. Про Нику снят интересный фильм – это не реклама, нет, это собеседование, некое “введение в турнир поэтов”. Издательство “Молодая гвардия” готовит к печати сборник ее первых стихов. Нике Турбиной пошел девятый год.

Под «врезкой» – стихотворение Евгения Евтушенко «Восьмилетний поэт» и пять стихотворений Ники, которая с нежностью относилась к Семенову и посвятила ему стихотворение «Дом под каштаном». На мой вопрос, идет ли в нем речь о даче Семенова в Оливе, Карпова сказала: «Ника там не была. А стихотворение было написано раньше. И когда она узнала, что у него дача, написала посвящение. Ты об этом не пиши». Как я мог не писать, если в начале книги поклялся себе говорить только правду?! К тому же ничего предосудительного в этом нет: нередко автор ставит посвящение, когда стихотворение написано, порою даже давно.

О том, что Ника сохранила на всю жизнь добрую память о Семенове, свидетельствует ее дневниковая записка, датированная 2000 годом:

Я в Ялте. Бабушка просит меня написать воспоминания о Юлиане Семенове. Думая о Юлиане Семенове, я представляю себе ситуацию моего творческого начала и вдруг без него… Меня бы тогда не было как поэта.

Это он первый обратил внимание на мои стихи, не усомнился в том, что автор – я, несмотря на непривычный для людского сознания мой возраст. Это он бескорыстно, щедро, благородно, весело, сопереживая о моей судьбе, помогал мне утвердиться первое время (пока был жив) на тропинке поэтического начала. Потом – уже не было.

Последнее мое выступление перед аудиторией было в Ялте, в театре им. Чехова. Я только что прилетела из Америки. Юлиан представлял меня зрителю. Он был тогда печальный, и мне страшно было смотреть в его глаза. Я чувствовала, что у него что-то неладное в душе. Тогда он был особенно нежен, по-отечески гладил меня по голове, а я вдруг задала ему вопрос, в чем же смысл жизни. Он не сразу ответил. Возможно, на людях он не решался сказать то, что знал всегда. Стал говорить что-то умное, философское, я почти не слышала. Я знала, что смысл жизни только в доброте к людям, и это я читала в его глазах.

Это была наша последняя встреча. Впоследствии я поняла, что как поэт никому не нужна. В результате стала стесняться своих стихов и пыталась мучительно и трагично найти себя. Уверена, если бы он был жив, моя судьба как поэта сложилась бы иначе. Я несу в себе память о Юлиане Семенове как о человеке совершенно неординарном для нашего сурового времени, когда личность не является жизненно необходимой для общества.

«Потом, – рассказала Карпова, – я встречалась с Семеновым пару раз мельком. Ника к нему нежно относилась. Любить она могла только маму, бабушку и мужчину, делившего с ней постель. И, конечно, свой дом. Даже если б это был не дом, а сарай, она б любила его не меньше».

К сожалению, в самые трудные для Ники годы – с 1987 по 1990 – Семенов много колесил по миру, писал, открыл новые газету и журнал, а потом слег с инсультом и ушел, не дожив до 62 лет. Советую всем прочитать книгу его дочери Ольги, вышедшую несколькими изданиями в серии «ЖЗЛ»[78].

В 1987 году по инициативе Юлиана Семенова проходила сессия исполкома Международной Ассоциации детективного и политического романа, в которой принимали участие писатели многих стран мира. По заданию газеты «Советский Крым» известный фотохудожник Николай Орлов и не менее известная журналистка Татьяна Барская были командированы на этот фестиваль. Там Татьяна Николаевна познакомила Николая Дмитриевича с Юлианом Семеновым. Вот что вспоминает о нем Орлов: «Это был простой в обращении, во всяком случае со мной, располагающий к себе человек. Я фотографировал и его одного, и с дочкой Олей. Бывал я у него и на даче в Мухалатке, фотографировал его друзей и гостей, как правило, выдающихся людей. С Юлианом Семеновым мы продолжали встречаться и после фестиваля. Как-то я ему пожаловался на свою “болячку”. Он печально улыбнулся и сказал, что это не так страшно, а вот у него кое-что посерьезнее… Прощаясь со мной, дал мне свой московский телефон, как говорят, на всякий случай. Но воспользоваться им не пришлось. Вскоре он перенес два инсульта. И как написал один мой знакомый поэт: “Уходят люди, чтобы не вернуться, / Горят закаты – вечные огни, / Но лучшие с живыми остаются, / И потому бессмертные они”. Как память о нем у меня, кроме фотографий, осталась его дарственная надпись: “Николаю Орлову – прекрасному мастеру, моему старому сотоварищу по журналистике – твой Юлиан Семенов. 28.08.89».

А мне в память врезались слова Светланы Барской: «Мне все время казалось, что Нике не хватает любви. Во всех отношениях – не хватало маминой любви, не хватало бабушкиной любви. На ее плечики легло очень большое испытание, которое не выдержит даже взрослый сильный человек. Это испытание называется “Слава”. Она потом узнала о возможности быть известной, выступая и давая интервью. Мне кажется, что к ней очень правильно относился Юлиан Семенов, потому что он не только оказывал ей материальную помощь – он ее любил, и она его любила».

«Вы выходили на людей, которые знали, чтó сделал для Ники Юлиан Семенов? – спросил меня при встрече близкий друг Ники Сергей Миров. – В свое время о Семенове сняли фильм. Я разговаривал со всеми его участниками, но ни одна живая душа не сказала о Нике». Вначале я удивился, а потом вспомнил, как искал в книге Ольги Семеновой место, посвященное Нике, а нашел всего две строки, в которых вскользь упоминалось, что ее отец дал дорогу в поэзию Нике Турбиной. Правда, в книге была еще фотография Никуши с Юлианом Семеновым, но это не спасало положения.

Мне остается процитировать Валентину Николаеву: «…Вскоре после публикации мне в Ставрополь домой вдруг позвонил вечером Юлиан Семенов. Он отдыхал в районе Домбая – Теберды на писательской даче. Разговор был веселый, он спрашивал, не зря ли отправил меня к девчушке, про Нику почти ничего не спрашивал, публикацию не оценивал, а про мою жизнь собкором интересовался живо. Спросил даже, замужем ли я, и сказал, что у меня очень волнующий голос (сами знаете, забыть можно что угодно со временем, а такие вещи женщина не забудет!)».

Кстати, не помню, чтобы родные Ники, по крайней мере при мне, говорили о Семенове. Майя – точно никогда, а Карпова упоминала его лишь в рассказе о первой встрече, когда она передала ему стихи Ники, и о вечере в театре Чехова. Подтверждает сказанное Алена Галич: «Людмила никогда не вспоминала Семенова. Не знаю, почему он был не в почете». А я знаю: материальная помощь, которую он оказывал семье Ники, отличалась, как всегда, от желаемой. Хотя с подачи того же Семенова Ника с восьми лет (!) начала зарабатывать публикациями и книгами стихов, за каждую строчку которых ей платили по максимальной ставке, как взрослому автору.

Дорогие читатели, если будете в Крыму, то на пути из Севастополя в Ялту сверните, пожалуйста, влево по указателю «Дом-музей Ю. Семенова», поднимитесь по гористой дороге и загляните в Верхнюю Мухалатку на уютную дачу писателя. Он очень любил Крым, часто бывал здесь. А после завершения строительства дачи в 1984 году оседал на Южном берегу на шесть-семь месяцев в году и работал над своими произведениями по 14−16 часов в сутки. Перерыв делал лишь для небольшой прогулки с овчаркой по кличке Рыжий. На полуострове он написал не менее половины своих произведений, в том числе знаменитый роман о разведчике Исаеве – «Семнадцать мгновений весны». А еще он открыл миру Нику Турбину, с которой дружил до самой смерти в 1993 году. Если б он так рано, в 62 года, не ушел, возможно, судьба Ники сложилась бы иначе. Вот одно из последних стихотворений Юлиана Семенова:

Не говори: «Последний раз

Я прокачусь сейчас по склону».

Не утверждай: «В рассветный час

Звезда бесстыдна в небосклоне».

Не повторяй ничьих причуд,

Чужих словес и предреканий,

Весна – пора лесных запруд

И обреченных расставаний.

Не плотью измеряют радость,

Не жизнью отмечают смерть.

Ты вправе жить. Не вправе падать.

В неискренности круговерть.

Упав – восстань! Опрись о лыжу,

Взгляни на склона крутизну.

Я весел. Вовсе не обижен

И в черном вижу белизну.

Бывают ведь в жизни счастливые совпадения! В том же доме, на Садовой, 28, в котором жила семья Ники Турбиной, через подъезд от нее (у него была квартира 17, а у них – 12) жил замечательный фотохудожник Николай Орлов. Он начал фотографировать Нику, когда ей исполнился год, и потом каждый год до 22 лет. Видимо, Орлов интуитивно почувствовал, что этого ребенка ждет необычная судьба. Практически все известные фотографии Ники принадлежат, если можно так выразиться, объективу Орлова. Они публиковались в крымской и в центральной прессе, без них не вышла ни одна статья о Нике, ни одно ее интервью. Его фотоработы использованы в двух поэтических сборниках, вышедших при жизни Ники, а также при составлении мною первого посмертного издания ее стихов и записок «Чтобы не забыть».

Подарив ему одну из своих книжек, восьмилетняя Ника написала:

Дорогому Колечке – моему первому фотографу-художнику, с любовью”.

Приведу еще несколько слов Ники, адресованных Орлову:

Фотограф есть профессия. Ты же есть художник. Спасибо за мою судьбу в лицах. С любовью и великой благодарностью Ника Турбина. 1994 г.

Его известное фото Никуши, высотой несколько метров, на котором она перед собой левой рукой поддерживает правую так, что выступают все пальчики левой руки, долго висело в Ялте на Главпочтамте.

Интересно, что после ухода Орлова все негативы Ники, к великому сожалению, исчезли. Остались лишь ее фотографии, на обратной стороне которых стоит фиолетовый штампик «Фото Орлова Николая Дмитриевича», а также указан домашний адрес и номер телефона. К сожалению, дату, когда был сделан снимок, он ставил далеко не всегда.

Майя подарила мне книгу Николая Дмитриевича «Тайная любовь»[79], на правом форзаце которой рукой автора сделана дарственная надпись:

Людмиле, Майе и Машеньке! На добрую память с пожеланиям здоровья, в память о нашей дружбе по Садовой 28. С уважением от автора Орлова Николая Дмитриевича. 29.06.2004. (Подпись).

Царствие ему небесное! Он обладал чутьем психолога, которое свойственно творческому человеку. Но Николай Орлов не только подарил нам замечательную галерею фотопортретов Ники Турбиной – с его легкой руки появилась первая публикация ее стихов в газете «Советский Крым», редакцию которой он просил напечатать их и сказал: «За этими робкими строчками прячется великий поэт». Это было за полгода до появления в Никиной судьбе Юлиана Семенова и считающейся первой публикации подборки ее стихов в «Комсомольской правде». Поэтому пальма первенства в открытии Ники как поэта принадлежит, отдадим ему должное, Николаю Дмитриевичу Орлову.

71

Семенов Ю. С. (1931–1993), русский советский писатель, сценарист, журналист, поэт.

72

Эскин Б. М. (род.1937), поэт, прозаик, драматург, с 1994 г. живет в Израиле.

73

Круглов А. Г. (1924–2010), в прошлом журналист.

74

Аннинский Л. А. (род. 1934), русский литературный критик, литературовед.

75

Лиханов Д. А. (род 1959), российский журналист и прозаик.

76

Директор гостиницы «Ялта».

77

Ахмадулина Б.А. (1937–2010), русский поэт, писатель, переводчик.

78

Семенова О.Ю. Юлиан Семенов. – 2-е изд. Испр. и доп. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 581 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей): сер. биогр.

79

Орлов Н.Д. Тайная любовь. Встречи и фотомгновения: Роман. – Симферополь: Таврия, 2001. – 392 с.