Читать книгу Техническое обслуживание позвоночника по методу доктора А.Н. Ушакова. Полюбите свой позвоночник - Андрей Ушаков - Страница 3

История формирования и анатомия позвоночника

ОглавлениеЭволюция позвоночника. Вклад различных живых организмов

Что такое позвоночник?

Позвоночник – одно из самых удивительных и удачных в техническом отношении изобретений природы. Формирование позвоночника происходило постепенно. У так называемых беспозвоночных организмов (морские звезды и др.) его не было. Затем началось образование внешнего скелета (раковины моллюсков), потом появилась хорда – «мягкий» позвоночник древних организмов. Хорда имеется у некоторых современных видов, например у осетровых рыб. И наконец, позвоночник эволюционировал до современного варианта, который можно наблюдать у млекопитающих. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Беспозвоночные организмы – морская звезда и осьминог

На заре появления жизни водным организмам позвоночник был не особенно нужен. Они могли сохранять свою форму благодаря связкам и уплотнению мягких тканей. Например, медуза может обходиться без жестких соединений. В процессе эволюции увеличивались размеры животных, скорость их движения в воде, и это предполагало создание какого-то прочного основания. На высокой скорости движения медузу просто разорвет на части. Именно поэтому и стали возникать структуры различной степени жесткости. Одним из первых вариантов повышения жесткости организма было создание связок, то есть более плотных малоэластичных участков ткани.

Они позволяли компенсировать механические нагрузки и сохранять целостность организма. Раковина моллюсков – простой пример одного из следующих вариантов природного устройства «наружного каркаса». Раковину можно рассматривать как некий пробный внешний скелет. Что касается более современных живых существ, то как оставшиеся в море (дельфины, киты, акулы и пр.), так и обитающие на суше (млекопитающие, земноводные, птицы) именно благодаря позвоночнику победили в эволюционной гонке. Позвоночник позволяет прочно прикрепить к туловищу голову, руки и ноги (плавники, ласты, крылья), оставив при этом конечностям большую степень свободы. Скелет служит опорным каркасом для важных внутренних органов, успешно сопротивляясь внешним воздействиям – как действию среды, при высокой скорости движения пытающейся «разорвать» тело, так и нападениям хищников (Рисунок 2).

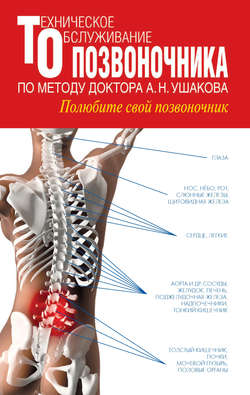

Рисунок 2. Позвоночник человека

Строение позвоночника с механической точки зрения

Чем интересен человеческий позвоночник?

Во-первых, он является отличной опорой для тела, во-вторых, служит основой прочной костной «коробки» – грудной клетки, предназначенной для защиты таких важных для жизни органов, как сердце и легкие. Позвоночник состоит из мощных костных образований – позвонков. Внутри позвонков проходит канал, в котором находится спинной мозг. Можно представить себе позвонки в виде коротких толстых трубок, соединенных мягкими резиновыми шайбами-дисками.

Поперечные отростки позвонков в грудном отделе имеют специальную суставную площадку для соединения с ребрами. Ребра соединяются на передней поверхности грудной клетки не друг с другом, а со специальной костью – грудиной. Эта кость играет роль своеобразного твердого щита, защищающего наше сердце и легкие (Рисунок 3).

Рисунок 3. Грудина

Со стороны спины позвонки имеют специальный вырост – остистый отросток. Это остатки шипастого гребня (как у ящеров), предназначенного для защиты спины. Ведь со стороны земли нападения ждать не приходилось – большинство хищников были крупнее, чем млекопитающие. Поэтому, прижавшись к земле, можно было защитить мягкий живот и выставить жесткую спину. На боковых поверхностях позвонков также имеются суставные и поперечные отростки. Они нужны для формирования межпозвонковых суставов и прикрепления мышц и связок (Рисунок 4). Два соседних позвонка с межпозвонковым диском и связочным аппаратом называют Позвоночным Двигательным Сегментом (ПДС).

Рисунок 4. Строение позвонков и ПДС (позвоночного двигательного сегмента)

Условно позвоночник делится на несколько отделов: шейный с 7 шейными позвонками; грудной с 12 грудными позвонками; поясничный с 5 поясничными позвонками; крестцовый с 5 сросшимися крестцовыми позвонками; копчиковый с 1–3 сросшимися копчиковыми позвонками, являющимися остатками хвоста (Рисунок 5).

Рисунок 5. Отделы позвоночника

Позвонки каждого отдела имеют отличия. Шейные позвонки самые маленькие и наиболее подвижные – это позволяет голове двигаться с максимальной свободой. Чем легче поворачивается голова, тем больше человек видит вокруг – как опасных хищников, так и добычи для пропитания. Масса позвонков по направлению к поясничному отделу постепенно возрастает: в сравнении с шейным позвонком поясничный крупнее в пять раз (Рисунок 6).

Рисунок 6. Шейный и поясничный позвонки

Грудные позвонки имеют специальную площадку для прикрепления ребер, защищающих грудную клетку с легкими и сердцем. Из-за этого они менее подвижны. Поясничные позвонки самые мощные, так как вес всего тела приходится на них (Рисунок 6). Сросшиеся крестцовые позвонки представляют собой толстую крепкую кость, являющуюся надежным основанием для позвоночника и жесткой опорой для тазобедренных суставов. Маленькие копчиковые позвонки считаются рудиментом, то есть исчезающим признаком – остатком хвоста. Они подвижны, например, во время родов они могут сдвигаться, расширяя выход из таза. Но никакого практического значения в нашей жизни копчиковые позвонки уже не имеют (Рисунок 5).

К позвоночнику при помощи мышц и связок в верхней области (нижней шейной и верхней грудной) крепятся верхние конечности, а в нижней (поясничной и крестцовой) – нижние конечности (Рисунок 7).

Следует отметить, что кости черепа и тазовые кости – это своего рода измененные уплощенные позвонки. Первые образуют черепную коробку, являющуюся вместилищем головного мозга, а вторые служат опорой позвоночнику и образуют тазобедренные суставы для прочного прикрепления бедренных костей (Рисунок 7).

Рисунок 7. Крепление конечностей

Для того чтобы «совместить несовместимое» (гибкость при движении и прочность, необходимую для поддержки тела), костная основа позвоночника – позвонки – разделена гибкими эластичными «пружинками» – дисками (Рисунок 8).

Рисунок 8. Диск – пружина

Упрощенно строение межпозвонкового диска можно представить себе так: толстая резиновая шайба, во внутреннее отверстие которой залита густая вязкая жидкость. Внешнее резиновое кольцо сохраняет целостность диска и не дает «выдавиться» жидкому содержимому (Рисунок 9).

Рисунок 9. Строение межпозвонкового диска

Зачем нужна жидкость внутри диска? Дело в том, что жидкость практически не сжимаема, и поэтому диск выдерживает огромные нагрузки. Например, при вертикальной нагрузке позвоночник выдерживает в четыре раза больший вес, чем бетонный столб такого же сечения! По некоторым научным данным, межпозвонковый диск выдерживает вертикальную нагрузку до 400 кг на квадратный сантиметр.

С механической точки зрения диск похож на амортизатор автомобиля. Когда в амортизаторе есть масло и это масло «правильное», машину не трясет. Так, позвоночник со здоровыми дисками не травмируется при нагрузках, а амортизирует и смягчает удары. Если же «масло из амортизатора вытекло», то кузов автомобиля начинает деформироваться. Сходный процесс происходит и с межпозвонковым диском. При повышенной нагрузке диск уплощается и быстрее изнашивается. При этом происходит не только изменение диска – растрескивание, выдавливание (протрузия), грыжа, отрыв кусочков (секвестрация грыжи диска), но и деформация позвонков – образуются костные выросты (остеофиты). Такие выросты часто неправильно называют «костными зубами» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Костные выросты – остеофиты

В 1967 году советским врачом Цывьяном А. Я. была обнаружена очень интересная особенность дисков: при сдавливании диска с силой 100 кг он уплощается на 1–2 мм, а при растяжении с силой 50 кг растягивается на 5–6 мм. То есть диск – пружина, раздвигающая позвонки. Это специальное приспособления для эффективной компенсации силы тяжести при вертикальном положении тела (стоя или сидя) (Рисунок 11).

Рисунок 11. Эластичность межпозвонкового диска

Витамины, соли и питательные вещества поступают в диск из тел позвонков. Поэтому при сильном сдавливании диска телами позвонков питание нарушается, и диск «ссыхается», теряет эластичность и может начать разрушаться. Если сжать и отпустить кусочек мягкого хлеба, то он восстановит свою форму, а сухарь после сжатия раскрошится. Так и межпозвонковый диск, испытывающий избыточные нагрузки, со временем становится хрупким, как сухарь. Связано это с тем, что в отличие от других систем организма питание хряща межпозвонкового диска происходит не через сосуды. Давление на диск в повседневной жизни может достигать таких величин, что никакие сосуды не смогут этому сопротивляться и в конечном счете будут раздавлены. Для питания диска природа использует другой способ – диффузию (лат. diffusio – распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) всех нужных веществ из тел позвонков. Представьте себе, что вы сжали в руке губку для мытья посуды. Опустите сжатую губку в воду – она не сможет ничего впитать в себя. То же самое происходит и с сжатым диском – он не может впитывать питательные вещества и «ссыхается». Но если отпустить губку в воде, то она впитает воду в себя, так и диск «втянет» питательные вещества при снижении вертикальной нагрузки.

Для амортизации нагрузок, помимо дисков, природа придумала еще одну особенность – изгибы позвоночника. Например, если давить на торец прямой палки, она в какой-то момент сломается. А если палка изогнута, то при давлении она просто согнется, как лук. Именно изгибы в различных отделах позволяют позвоночнику эффективно амортизировать вертикальные и горизонтальные нагрузки (Рисунок 13). Изгиб вперед – лордоз, изгиб назад – кифоз. При нормальном развитии позвоночника лордоз определяется в шейном и поясничном отделах, кифоз – в грудном, крестцовом и копчиковом отделах. При нарушении осанки возможно и боковое патологическое искривление позвоночника – сколиоз (Рисунок 12).

Рисунок 12. Деформации изгибов позвоночника

Формирование изгибов позвоночника происходит постепенно. Позвоночник новорожденного практически прямой. По мере овладения сложными движениями (удержание головы, умение сидеть и ходить) происходит формирование изгибов. Изгибы облегчают и амортизируют двигательные нагрузки. Примерно к 7 годам можно выявить основные изгибы позвоночника, а его полное формирование происходит к 19–20 годам. Недаром медики говорят: «Какой позвоночник сформируется у человека к 20 годам, с таким он и пойдет по жизни…» Разумеется, есть индивидуальные особенности, которые могут так или иначе отличаться от основного правила. Но для того и существуют исключения, чтобы подтверждать правила.

Рисунок 13. Естественные изгибы позвоночника