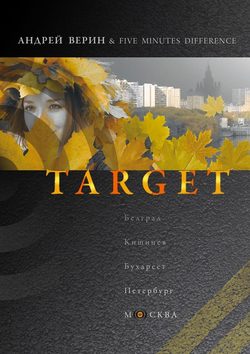

Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 2

КОЛЬЦО ПЕРВОЕ – БУЛЬВАРНОЕ

1. У ОМУТА

ОглавлениеС ведьмой я впервые встретился на Ленинградском – после того, как познакомился с Москвой и гулял по ладоням больших голубых площадей, воспетых Магомаевым.

Светло-русая, из тех, у кого к ночи вместе с косметикой с лица исчезают ресницы и брови, в просторном то ли пончо, то ли епанче, она подсела ко мне в привокзальной забегаловке меж книжными и сувенирными лотками, где и над чашками вьется не пар, а дымок паровоза; топили жарко, пассажиры утирали рукавами лбы, и шарики мороженого в стальных вазочках à la soviétique café плавали до половины в собственном соку. Выбрала место аккурат подле меня, хотя свободных столиков кругом было довольно. И первое, что поразило, едва поднял я на подошедшую глаза, – огромный ворох листьев в волосах ее, венок кленовых палых пятерней. «Искусственный?..» – мелькнула мысль. Но листья, во все стороны разлапившиеся и нимбом очертившие лицо ей, были влажные и пахли кленом – только с дерева. Меж тем на улице стояла ранняя весна, и в пригородах снег еще не весь сошел. Успел подумать: «Чертовщина…» и сомнамбулически кивнул, а сердце прянуло от холодка недоброго предчувствия.

– Зеленый? – между тем спросила неизвестная, указывая на мой чай, екнувший в чашке от ее движения. Почудилось: сейчас, того и гляди, отхлебнет бесцеремонно или хуже – палец окунет проверить, не остыл ли. Голос ее был негромок, но глубок – где-то между меццо и контральто, от какого не взрываются бокалы, но, должно быть, разрываются сердца иных, кто падок до страстей по-мексикански.

– Черный. – Я скрипнул чашкой по столешнице, двинув к себе, и размешал давно уж растворенный сахар. Отпил глоток, устроив кораблекрушение лимонной дольке. Пошарил в рюкзаке (чем бы занять себя?), но отыскал только путеводитель по первопрестольной, лоснящийся густыми красками столицы, – впрочем, вести ему уж было некого и некуда: Москву я нынче покидал.

– А жаль… – проговорила златоглавая в своем венке, как и столица, визави, и показалось: сожалеет о моем намерении бежать. – Зеленый, тот как лес… И пусть, что из Китая, где бамбук один, все к сердцу ближе.

Веяло от нее, незваной, не одним только безумием – прелой листвой и сыростью грибных дождей, словно в осеннем лесу ночевала. Хотелось отстраниться. Я откинулся на спинку стула и обвел глазами забегаловку: не смотрит ли еще кто на мою дичайшую, как из чащобы только, визави. Однако все поглощены были собой: кто шелестел передовицами, кто примерял карман к вокзальному меню, и ни один из посетителей не проявлял к моей соседке интереса. Я думал было вовсе пересесть, но понял: глазом не моргнет, последует за мной и за другим столом, кто знает, сядет ближе.

Покуда озирался, она высвободила из-под плаща копну волос, достала деревянный гребень, крупнозубый, грубый, принялась расчесывать – чесать, пятерней пособляя, ибо не пряди даже, но тяжелые льняные космы падали снопами с плеч ее – по пояс, разнотравьем в поле. Таким не гребень нужен, ткацкий станок. Казалось, волосы жили отдельной жизнью: нарочно прятали лицо ее, путались между пальцев. Я не заметил сам, как заблудился взглядом в их сплетения и мыслью заплутал. А в голове стучало отбывавшим петербургским скорым: «Вот оно… Вот она… Я все же выманил ее…» Причесывалась долго, все поглядывала на меня исподтишка, дырявила глазищами – зелеными, как топь, с гиблыми огоньками в глубине. Молчала, но едва я отвернулся, чтобы не смотреть на нее дольше, как воскликнула:

– Верин? Андрей?

И я опешил от такой догадливости, но визави кивнула на билет, торчавший из-под книги.

– Вот это встреча… Я, напротив – Вера, – усмехнулась, будто камушек чуть слышным всплеском потревожил ряску. И я прочел в глазах: Андрей-то Верин, стало быть, мой с потрохами будет.

Что ж, поглядим еще. Не отвечал и ждал.

Она все запускала руки в волосы чуть не по локоть – я не удивился бы, когда бы вычесала из них шишку или же птичье гнездо достала бережно: на, подержи, мол. Подумалось: такая ежа из-за пазухи вынет, жабу станет целовать, змею на груди греть. Не Вера – ведьма.

Опять всмотрелась в мой билет:

– Надолго уезжаешь?

– Насовсем.

Качнула головой неодобрительно:

– Вот я всю жизнь: «В Москву, в Москву!», а ты, значит, наоборот: «Карету мне, карету!»?

– Угу, что-то не по душе ваша «столица нашей родины».

– Думаешь, много видел в ней? – Склонила набок голову, и листья зашуршали, точно ветер по верхам в лесу прошел. – Так, взглядом по касательной, небось, скользнул, по хорде.

– Да уж, чай, насмотрелся.

Лукавил. Стоило признать: и в жизни повидал не многое. Молодо-зелено, едва за двадцать, я не бывал ни в ссылке, ни в боях и собрания сочинений не создал. Что до Москвы – кто же обнимет необъятное?

– Чай – оно конечно… Где нам с вами чай пить, если не умеем, как вы, морщиться, – передразнила. – Чай у нас все больше на Мясницкой. А на Комсомольской что? Здесь, рядом, за дверьми, что?

Глупый вопрос.

– Площадь, три вокзала.

– А кроме?

– «Ленинградская», «Московский»…

– В центре – что?

Задумала сыграть в «холодно-горячо»? «Нет, – сам себе ответил, – здесь никакого тебе „горячо“». Веяло от незваной только холодом, как если бы на полную врубили кондиционеры. Набросил куртку, начиная злиться. Вспомнил всю мерзость и миазмы Комсомольской: кислый дух расплесканного пива и железистый – мочи в подземном переходе, и селевой поток бомжей – живые нечистоты земель привокзальных. Скривился, чуть не сплюнул на пол.

– А в центре – ничего. Асфальт и пробки.

То ли отвечая своим мыслям, то ли отрицая мой ответ, она качнула головой. И тут глаза ее подернулись дымком, как лягушачьи зенки – пленчатыми веками. Заговорила сумасбродно:

– Москва не Петербург – не строится по плану, не встает шеренгой по команде. Но лепится, как улей, как песчаный замок – на слюне, на крови.

Вдруг хищно выхватила чашку у меня из рук, плеснула через левое плечо остатки чая – чисто Василиса, озеро творившая. Всмотрелась, близко поднеся к лицу, в чаинки. И забубнила в рупор чашки, строчками плетя вокруг меня невидимый силок:

– Дай исцелую… лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот… …дай обовью… …длинными дланями… Ты! Нас двое, ораненных, загнанных… Квакая, скачет по полю канава, зеленая сыщица, нас заневолить веревками грязных дорог…

– Это из М-маяковского? – Я, ошалев, сидел, не смея шелохнуться. Казалось – еще чуть, и примется кликушествовать, изойдясь в припадке, вскинувшись, изогнувшись, иссечась.

Не отвечала. Перебирала фразы, шевеля губами, как перебирают в радиоприемнике, крутя колесико, помехи, – нужная волна все не отыскивалась. Я вдруг понял: так читают наговор на воду или же выносят приговор – смотря, порчу ли насылают или приворот творят. И утвердился: «Да, это она, она… Я все-таки расшевелил их, выкурил…»

– Ты думаешь, – продолжила, и меццо взвилось чуть ли не в колоратуру, – иду красивый, двадцатидвухлетний… …обрызганный громом городского прибоя… …дайте любую красивую, юную, – души не растрачу, изнасилую и в сердце насмешку плюну ей… …барышни некоторые дрожат, пугливо поворачивая глаза, громадные, как прожекторы… …зеленые весны идешь насиловать… …а грудь испешеходили чахотки площе… …и теперь такая тоска, что только б добежать до канала и голову сунуть воде в оскал…

«И возраст знает, черт…» Или же угадала – пальцем в небо? На глазок? А глаз недобрый, это уж как пить дать. Ведьма, ведьма, к гадалке не ходи.

Воззрилась на меня зелеными глазами, и в левом я увидел над зрачком темное пятнышко – как спутник над бессолнечной планетой. Все закружилось, я и сам вертелся по ее орбите, не вырваться, и вправду – «веревками грязных дорог» окрутила, опьянила омутом, охомутала, без удил за собой потянула. И я лишь отстраненно понимал происходящее, как спящий слышит явь во сне, а двинуться не в состоянии. Все звуки в зале раздавались, как сквозь вату: глухо цокали чайные ложечки о блюдца, позывные автоинформатора стали неслышны, уши заложило, как бывает перед обмороком, кровь отхлынула от головы, и чернотою стало скрадываться поле зрения, сужаясь от периферии к центру, как если б выгорали одна за другом в потолке ртутные лампы. А ведьма зашептала – уже по-иному, горячо, запальчиво:

– Останься, выброси билет! Я дам тебе взамен бумаги лучше.

Я понял: что-то было в чае. Мне подмешали что-то… Отравили? Стало страшно. Метнулась мысль о скорой. Хотел сбежать, но двинуться не мог. Чем дольше так сидел, пронизанный то ли молящим ее взглядом, то ли губящим, тем явственнее понимал: с места не сдвинуться и не уйти – сама столица пригвоздила меня к стулу остриями всех семи своих высоток.

– Что?.. – деревянно выговорил я.

– Пари. Хочешь пари? На что угодно спорю: не сумеешь… ну, к примеру, не сумеешь посетить все станции московского метро. Не сможешь, сколько ни старайся, вот те крест! – Уж было подняла щепоть ко лбу для крестного знамения, да передумала – вновь запустила руку в волосы, и листья дрогнули.

Я рассмеялся не своим лицом. Но обморочный кокон стал спадать, тьма схлынула, кровь снова потекла по венам, и я вздохнул свободнее, а показалось, что глотнул эфира – такая беспричинная и пьяная нашла веселость: жив! Жив и могу владеть собой!

Ведьма молчала, выжидающе смотрела на меня.

– А что, если смогу? – с мальчишеской бравадой бросил я.

– Как знать, глядишь, и чудо будет.

Еще сказала бы: «Позолоти, касатик, ручку, будет тебе счастье». Цыганский гипноз? Но нет, не шуршали под столом цветные юбки, не звенели монисты на шее.

Визави нахмурилась:

– Или ты хочешь выиграть денег? Это пошло.

– Нет, – отмахнулся я. – Согласен спорить на щелбан. Пари… Ну, что ж, отлично. Отец мой тоже – тот еще игрок. Давеча господин сей даже на меня поставил, как на лошадь – сброшусь с обрыва или нет. Как знать, может, мне следует продолжить его дело – кровь от крови, как-никак.

– Да неужели? – Изогнула бровь, но в голосе не слышно было интереса. – Родной отец?

– Биологический. Но не родной. Я интернатский сам. Почти что инкубаторский.

Она зевнула, пряча в волосах лицо. Нашел перед кем душу изливать, осел.

Сидела бы сейчас передо мной любая из столичных – пусть не коренных, но кроенных по одному лекалу барышень первопрестольной, что стекаются сюда из пыльных уголков страны, – вышел бы разговор короткий: заболтать и рассмешить, напоить и на такси свезти куда-нибудь («Лучше к тебе, у меня, знаешь, холостяцкий беспорядок…») на Планерную или на Речной вокзал, в столичное провинциалье, а там уже спустить с небес, сняв с каблуков, намотать волосы на кулак, показать ей кремлевские звезды в форточке Алтуфьево. А к эдакому то ли чуду, то ли чудищу как подступиться, чтобы спесь сбить? Бог весть. Не то брезгливо, не то боязно. На это диво даже в белокаменной Москве-Гоморре, полной сапрофилов, надо поискать еще охотников. Как ни бравировал, мертвел подле нее. Как осадить такую? Выиграть пари? Дело, на первый взгляд, нехитрое.

Не думал оставаться, нет. И много требовалось бы труда, чтоб нынче удержать меня в Москве. Я снова колебался: встать, уйти? Но если точно так же глянет в спину, кажется – прострелит меж лопаток. И я сидел, подыгрывал. Как тот воробушек, что угодил в лапы к лисе, но стал ей зубы заговаривать да выпорхнул, – так должен был сегодня ночью упорхнуть и я.

– Что там с твоим метро? – спросил. – Заколдовали, что ли?

– Верь, не верь, но хоть всю жизнь потрать – не объедешь. Башмаки железные сносить, каменные хлеба сглодать – и то быстрее будет.

Железных башмаков мне снашивать не доводилось, а вот резины не один комплект я стер до ободов. Гранит науки грыз шесть лет – чем хуже каменных хлебов? Я вытащил путеводитель, в котором форзацы обсы’пала ветрянка схемы метрополитена. Сколько навскидку станций, сотни две? Если по десять в день, и месяца не выйдет. Где ж тут – «всю жизнь»? Захлопнул пухлый покетбук.

– А, ерунда. Дел на неделю.

– Так по рукам? – И протянула мне ладонь.

Помедлил было, но подумал: не на Библии клянусь, в любой момент могу послать пари к чертям. И сжал ей руку. Она, крепко вцепившись в пальцы мне, добавила:

– Не просто посетить – запомнить каждую. Ведь я спрошу.

– Ну ладно, ладно, – закивал я в нетерпении, пытаясь высвободиться. А сам подумал: «Как же, ты сперва поди найди меня».

И тут она сказала:

– Окажи услугу.

«Вот оно что, сейчас примется клянчить денег», – понял я. И разочаровался было, только визави заговорила о другом:

– Есть три письма. Нужно доставить лично в руки. Будет по пути.

Я запротестовал: такого уговора не было.

– Что, заплатить тебе? – Фыркнув, она зарылась в складки балахона, под которым уместился бы и кринолин с десятком костяных колец. Нашла карман и выгребла десяток желудей, из них пару проросших, лаковый каштан, какие носят на экзамены студенты, на удачу. После – неожиданно – увесистую гайку, свинченную с железнодорожной шпалы, не иначе. Затем – посадочный талон аэропорта Шереметьево и под конец – горстью цветных пилюль – россыпь предохранителей, автомобильных, на шестнадцать и восемь ампер. Нахмурившись, принялась шарить снова. Представилось: того и гляди, выпрыгнет из бездны этого кармана, влажно шлепнувшись, лягушка, или под подолом явится карданный вал. Голову заломило, я поморщился:

– Не надо, брось. Доставлю твои письма, невелик труд. Говори – кому, куда?

Подумал: выброшу в первый почтовый ящик, станет жестяной братской могилой им.

Как если бы прочла мое намерение, визави сказала:

– Не сдержишь слово – щелбана не будет.

Я хмыкнул:

– А что будет?

– Вот что.

И перегнулась через стол, чтобы поцеловать меня, точно покойника, скорбно сведенными губами в лоб. Даже не в лоб, но ближе к переносице, под левой бровью. Холодными, как нож для колки льда, губами, словно по жилам у нее текла в два круга кровообращения вода – живая-мертвая. И неожиданно это лоботомичное лобзание повергло меня в преисподнюю такой чудовищной мигрени, какой я никогда еще не знал. Как если б дернули стоп-кран в моем скором на Петербург, и, остановленный в своем карьере, в мощном беге чугуна и пара, состав еще немного проюзил, искря, и стал, стреноженный. И, забывая о приличиях, я в голос застонал, схватился за голову – будто ведьма в самом деле мне всадила под надбровную дугу, через глазницу, лезвие ножа в лобные доли. Боль затопила адская, перед глазами взвилась зебра бликов, резала глаза, свет ртутных ламп душил, как ядовитые пары. Закрыл ладонями лицо и понял: или вырвет, или в обморок свалюсь. Как вдруг увидел, хотя рук от глаз не отнимал… увидел сон сквозь явь, увидел как…

…ладонь моя тонет в необъятной отцовской руке, и я держусь за палец. Лицо его с каменной строгостью олимпийцев, подошедших к краю эрмитажного карниза, теряется в мареве облачных высей. Всхолмленные дали; за деревней, на краю земли, в зное колеблется остов церквушки, уцелевший после давнего буйства приспешников Вия: теперь сквозит в прорехах свода нефресковой голубизны небо, а полчища лебеды и крапивы штурмуют стены.

За нашим деревянным домом, где всегда прохлада полумрака (поселковые судачат: бывшая усадьба; но отец, я слышал, обронил, что дача дипломатская, с наркомовского барского плеча), так вот, за домом – сад: сирень терзает ароматом, яблони к ногам кренятся. За садом начинаются мальчишеские земли: картофельные леса встают в человеческий рост, шипами ощетинивается крыжовник, путаница гусиной травы хватает за ноги и цепкий ежевичник майку рвет.

К вечеру надвигается темень с полей, солнце краснеет, гаснет. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. В сумерках, под прикрытием речных туманов ползут ближе к людскому жилью гнилостные овраги со змеящимися черными ручьями, чадят багульник и болиголов, кикимора кажет утиный нос по-над трясиной. А на задах деревни загораются лже-путеводные огни, вот-вот потянет серой. И банька черная за огородом уж не прячет курьих ножек.

Ночью из-за реки идет буревой фронт, от грома стекла дребезжат, но ливень гасит гиблые болотные огни, смывает из-под стен подкравшуюся нечисть, сбивает с курса ступу с помелом.

И вот наутро первобытно-мистический мой взгляд на мироздание сменяется естествоиспытательским. Садовый мир изучен от калитки до беседки. Все в оборот, все в дело: арбузные семечки – на папуасовы бусы, сосновая кора – на богатырские доспехи. Что не идет в игру, тянется в рот: молочная кукуруза, незрелые семечки с понурой головы подсолнуха, стручки гороха и стручки акаций, яблоневая смола. Ведутся вскрытия, четвертования и обезглавливания несметных насекомых. Лягушки ловятся десятками на скачки: чья быстрей? Личинки с палец толщиной, добытые в компостной яме, томятся в банке, роются в земле – до той поры, когда появятся из них на свет, как скрипки лакировано-блестящие, жуки-носороги. Но смогут вылупиться те, как оказалось, лишь спустя четыре года, когда той банки след давно простынет, когда впервые распахнется перед первоклашковой отарой в золоте и бархате зал Мариинского, и в полудремной духоте увижу вместо инструментов в яме исполинских жужелиц, жуков с усами струн.

Другой ребяческий досуг – ловля слепней и выгул их по воздуху на нитке-поводке: слепень летит и нарезает в воздухе круги живым лассо. В точности так спустя пятнадцать лет будет на моих глазах выгуливать орла крымский татарин по аллеям парка Воронцовского дворца на черноморском побережье, куда в монархические времена возили на ослах с горы Ай-Петри лед для графского шампанского.

Орел летит низко, полощет крыльями, Змееносец бежит за своим живым бумажным змеем на веревке, их нагоняет Волопас с Гончими псами, а за ним Возничий, – и вот в теплой черносмородиновой ночи за окнами деревенского дома разворачивается галактика: лишь оттолкнешься от крыльца и поплывешь в невесомости – голову запрокинув, босиком, по колено в черной сырой траве. Все возвышается надо мной в ту пору, но только небо – полнозвездное, посеребренное, с проседью млечного пути – впервые мысль родит, что существует в мире нечто большее, чем я, предвосхищая то родство, что вскоре, удивляясь, возвестит мне Кант с плаката в школьном классе. Такое небо повторится лишь пятнадцать лет спустя, в калмыцкой степи, ровной, как травяная скатерть, расстеленная от края земли до края, где меня застанет ночь на пути из Пятигорска в Волгоград.

Следом за небесными светилами, на дальнем берегу реки вспыхивают, движутся и падают во тьму огни. Днем там один непроходимый лес, и я боюсь смотреть на них. А все-таки смотрю, не отрывая глаз, и в памяти предчувствием проносятся воспоминания о том, как много лет спустя на меня будут ночами лететь сквозь ветровое стекло на пустых трассах огни безвестных городов и проноситься мимо – вереницами захолустных безрадостных жизней. Когда стану трудно и муторно кочевать по своим летам из года в год, как из города в город: то за рулем, то в смрадном тамбуре плацкартного вагона, где летом окна застит пыль, мазутная и жирная, а зимой – иней. От мотеля до мотеля с перевалочными пунктами на полустанках, которые теснит осиротевший без нечисти лес и толкает платформы гудящему поезду под колеса.

Лишь изредка, брошенным камнем, чавкнувшим илом, всколыхнет дивные колыбельные страхи в музейной толчее – у левитановского омута. Заглянет в душу, в самое младенчество, лохматый врубелевский пан. И захолодит до мурашек в пасмурном шишкинском лесу, где за позолоченной рамой – топи да чащи, и леший на пеньке сидит, и кикимора в болоте хоронится, где, чавкая, поднимается черная илистая трясина, тишиной затопляет подмосковные леса…

…по грудь уже втянула топь, и стало не вдохнуть, болиголов ядом благоухал, разросшийся, откуда ни возьмись, в привокзальном кафе. «Отец… отец… отец… – тахикардично билась мысль. – Она показывает мне его…» Говорит и показывает Москва. Ведьма показывала мне отца, пусть издали, и я не мог понять, откуда у нее мои воспоминания. Я всматривался в сон сквозь боль во лбу, но образ ускользал, а все казалось мне – вот-вот, еще чуть-чуть, и высмотрю, каков он был. Но тут болотная вода мне брызнула в лицо и потекла. Открыл глаза, увидел чертову девицу: опрыскивала меня чаем, бог весть когда наполнившим по новой чашку. Чай щедро омывал лицо – сладкий, как слезы радости.

– Ну как, легчает? – спросила безучастно.

Хотел кивнуть, но голова мотнулась вхолостую. Перед глазами все плыло, земля кренилась, угрожая опрокинуться. Меня мутило, но мигрень ослабла.

– Будет напоминать тебе о данном обещании, – сказала визави.

Я плохо различал слова и видел ее, как далекий горизонт меж гребней волн. Но, наконец, кивнул.

– Я не успела их сложить, – добавила она. И веером легли на стол листы ее корреспонденции, конверты следом. Стала указывать на них поочередно, перекладывая, как мошенник мечет по столу наперстки. – Первому адресату скажешь так: «Ово je писмо вам» – «письмо вам», значит. Третьему: «O scrisoare pentru tine». Второму – то же, что и третьему, но на кириллице, пусть вспомнит нашу общую с ним родину – страну Советов.

Даже не посмотрела, осознал ли я, запомнил ли. Встала и пошла вон из закусочной. Качнулась дверь, скрыв балахонную фигуру, и будто схлынула удушливая крымская волна, что, вспенившись, когда-то волокла меня, мальца, по крупной гальке вверх тормашками. Тотчас же прояснилось в голове, словно протерли изнутри до скрипа. Встряхнулся, приходя в себя, разве что не запрыгал на одной ноге – вытрясти воду из ушей. Сразу обрушилось вокзальное многоголосие: шумы и гомоны, гудки и шшши-и-ип локомотивных тормозов. Кажется, даже шинное шуршанье и клаксоны площадных авто.

Вгляделся в подписи с конвертов – не человеческие имена, а буквенный набор, бессмыслица. Один «Трнавац» чего стоил: пока выговоришь, зубы выбьешь. Дальше не лучше – «Лознеану», пахнет виноградным суслом. А третий – «Дочиу». Вдруг спохватился:

– Стой! Где адреса-то?!

Поздно – сумасшедшая давно уж выскользнула вон. Хотел было догнать, закинул на плечо рюкзак и стал сгребать в охапку чертову корреспонденцию, но выронил, и белые листы развеерились по полу. Бросить бы их, бежать за ней, но я замешкался и время упустил. Сплюнул в сердцах, стал подбирать, насилу разобрал, куда какое, и наконец пристроил письма по конвертам.

Тех оказалось четыре.

Четвертый, новоявленный конверт, в отличие от прочих, был заклеен. И значилось на нем в графе «Кому»: «Москве». И как прикажите такое доставлять? Рвать в клочья и развеивать по ветру с Воробьевых гор? Или на площадях читать – авось, Москва услышит?

«Ну нет, так мы не договаривались!» – взъярился было я, но злость, чуть всколыхнувшись, улеглась – как унесла ее болотная вода, тихо текущая над травами. Какая разница, четыре или три, если не думал доставлять? Уже и сам не сознавал, как дал втянуть себя в нелепый спор, не знал еще: тот станет роковым, как поворотное кольцо для скорого на Петербург.

Я должен был понять еще тогда, в кафе на Ленинградском, что ведьма пробует меня, как зубом золото, прощупывает, не касаясь. То так, то эдак провоцирует, перебирает во мне чувства, как перебирают бусины на четках: оцепенение, отвага, удаль, страх, досада, злость. Я должен был понять еще тогда, но все, как водится, задним умом сильны.

Что-то еще тревожило меня, что-то, увиденное в уходящей из кафе фигуре, краем сознания подмеченное, не осознанное толком. Да-да, в тот миг, когда она ушла, мне показалось, будто маскарад ее – не просто бурый балахон, а снайперский болотный камуфляж. Что ж, нынче подстрелила стреляного воробья.

Похоже, гостья привокзального кафе, тряхнувши головой, мне в душу заронила семечко – сосновое, летучее. И темный лес стал прорастать внутри, уже кололся иглами, ершился ветками, топорщился, нашептывал мне шорохами, торопил, в спину толкал: иди, исполни обещание. Как в третьяковском зале у картины Левитана, я вновь стоял у омута – у края бездны собственного безрассудства.

Бог видел: если бы подсела ведьма со своим пари к кому иному – тот покрутил бы пальцем у виска. Любой, только не я, всегда готовый прокрутить в своем виске дыру, играючи в «рулетку». Да, я, бежавший из столицы, сжегший за собой мосты – Большой Каменный, Крымский, Пушкинский и даже Лужниковский метромост недавней реконструкции. Отрезавший пути назад: асфальтовые простыни Третьего транспортного и Тверской, Лубянского проезда и Бульварного кольца. Бежал, а в глубине души искал предлог, чтобы остаться, чтобы не возвращаться никогда в зевотный Петербург. Не потому, что в позолоченной столице было лучше, но потому, что мне нигде не лучше. И даже там, где нет меня. Любой предлог сгодился бы, любая мелочь – со дна фонтана на Манежной медная монетка – последней каплей в чашу неблагоразумия. Так уж не свыше ли была мне послана эта незваная девица? Эта девушка от слова «дэв», иначе – «дьявол»? Нелегкая влекла меня и надвое рвала. Но я не мог остаться – проще было солнце откатить назад к зениту.

Я, уравняв с другими, вскрыл подложное письмо. Хотел прочесть, но оказалось, почерк – бурелом, за частоколом завитков и черточек не видно сути. И разобрал только слова: «В те дни Белград стоял легок и свеж…» «Дела… – подумал я. – Белград с Москвой в эпистолярной связи. Небось, старик строчит ей о турецких войнах и любви к проливам».

Тут автоинформатор объявил: мой поезд прибыл, двери распахнул, стоит и ждет.

Поднял рюкзак, конверты по карманам распихал, взял книгу со стола…

Билета не было.

Я рассмеялся в голос, так что едоки кафе вскинули лица вспугнутыми ланями. Вот ведьма! Утащила все-таки, подстраховалась.

Восстановить украденный билет не успевал, купил другой, чтобы убраться из столицы. «Выбраться…» – поймал себя на нехорошей мысли. Утренний поезд, фирменный состав, холодный свет, кондиционер, и машинист по внутреннему радио приветствует – не хуже командира экипажа на борту авиалайнера. Однако до утра мне нужно было где-то ночевать и чем-то ужинать. Решил заехать на прощание к одной (жила неподалеку) – из тех анарексичных девушек, что жаждут худобой сойти на нет, шпилем Останкино исчезнуть в небе над Москвой, чье удовольствие – прийти в кондитерскую и среди пирожных выпить голый горький кофе, горячие глотки смакуя, как иное острое словцо.

Пошел на выход, дверь толкнул, тяжелую, как створ ворот, и окунулся в огненную тьму и площадную мешанину запахов и звуков. Уже хотел свернуть к метро, но замер: в центре площади, где прежде замечал только зловонные скопления авто, увидел, как оазис средь асфальтовой пустыни, сквер. Фонтан, скамейки, спящих голубей, узор ограды, памятник – кому бы? И, как прочерченные в воздухе рейсфедером, вслед за остроконечными вершинами Казанского и Ярославского вверх устремлялись фонари с крылатыми колесами Гермеса-машиниста. Так вот о чем она меня пытала: «…на Комсомольской что? Здесь, рядом, за дверьми…» Дала понять: я слеп.

Оставив за спиной галдеж: «Такси! Такси! …проживание в общежитии – восемьдесят рублей! …А-а-автобус Москва – Ростов! …Чебоксары, Чебоксары!», вошел в метро, и эскалатор утянул меня к самому дну станции Комсомольская, как нового Садко, богатого гостя столицы. Дворцов в подземном царстве было много, сотни две. «Станция первая, – мелькнула мысль, едва увидел золотые буквы „Комсомольская“ на желтом мраморе. Но отогнал соблазн: – Чушь, к черту, к черту все!» И двинулся через толпу к платформе. Как вдруг увесистая пятерня настигла сзади, рубанула по плечу. Я обернулся, вздрогнув.

– Молодой че… чело… век!

Громоздкий господин неряшливого вида привалился, тяжело дыша, к стене и жестами давал понять: вот-вот произнесет нечто значительное. Сипел одышкой, выставляя кверху указательный: одну секундочку, мол. Краснолицый, с лысиной, с пегой бородкой клинышком (хлебные крошки подле рта), глазки застыли в хитром прищуре. Он походил на Ильича, отъевшегося, но побитого контрреволюцией.

Я ждал, глядя, как он, сминая, прячет бутерброд в карман. И наконец, восстановив дыхание, толстяк проговорил:

– Волею судеб… оказался я свидетелем… разговора вашего… с дамой в закусочной. Хотел предостеречь да… чуть было не потерял из вида, думал уж, не догоню… Я за соседним столиком в кафе сидел. Все слышал. Гляжу: ой-ей-ей, впутался воробушек в крону московского дерева, в самую гущу, так сказать, – в силок столицы угодил, а тот прочней любых сетей держит – ни прыг, ни скок, ни взлететь, ни упасть.

Он врал: я бы заметил его тучную фигуру в кафетерии, но нет, его там не было, я мог поклясться.

Толстяк склонился доверительно, беря меня за локоть:

– Очень неосторожно было с вашей стороны… вступать в переговоры с этой… фам то ли бель, то ли фаталь. Теперь придется исполнять, что оговорено. А то… не приведи Бог, глазом не успеете моргнуть и – поминай, как звали.

– Не беспокойтесь, я не кровью расписался.

– Так вы, молодой человек, и не с дьяволом сговаривались. Но, я скажу вам – та еще особа. Такая и утонет ежели – против течения ищи. – Понизил голос: – Пойдемте в переход на радиальную, потише будет, да-с, а то народишко шумит, как воробьи на дождь.

«Еще и словоерсы, – с отвращением подумал я. – Зачем так быстро отдышался, лучше бы молчал и дальше…» Мне, впрочем, так и так идти было на радиальную, с ним или без него.

Скатились еще глубже вниз на эскалаторе, держась поодаль от фарватера бурливых пассажиропотоков, пошли впродоль чешуйчатой стены. Толстяк оглядывался поминутно и не выпускал моего локтя.

– Кого только не встретишь здесь, на Плешке, – говорил, – какие типажи, какие персонажи! Ассортимент пошире, чем в Канатчиковой даче у Прокофьева. Чудаками мир украшен, а уж Москва – подавно. Всех психопатов и эксцентриков устанешь гнать за сотый километр. Не только нечистот полно – и нечисти. Да-с, нечисть – все, что не живет человеком, что живет без души и без плоти, но с людской личиной.

Вспыхнула на мгновение краснознаменная мозаика и тут же канула за спинами. А спутник, оказавшись утомительнейшим типом из числа тех, у кого все реплики, даже и те, что шепотом, венчаны восклицательным знаком, подошел наконец к делу:

– Даму, с которой вы в кафе келейничали, я отлично знаю. Этакая ленинградская дама полусвета… – Он спохватился и поправился: – Нет, я совсем не в смысле общепринятом, а только – не поймешь: с того ли света, с этого ли… Та еще чертовка, помяните мое слово. Шутит с приезжими, а там, глядишь – все обезьянники забиты теми, кто документы потерял, а психлечебницы – теми, кто потерял рассудок. Впрочем, скажите ей спасибо: письма развезти – невелика задача. Считай, легко отделались.

– Легко? Нет, много нужно сил, чтоб нынче удержать меня в Москве.

– Что вы, немного вовсе! – спутник ухмыльнулся. – Двенадцать килограммов на квадратный метр – сила удара, что ломает человеку челюсть. А в вашем случае и меньшего достанет.

– Звучит угрозой.

– Это она и есть. Я ж говорю: придется исполнять, что оговорено, не то – не приведи Господь…

Взъехав на эскалаторе, сошли по лестнице (толстяк – с завидным для его телосложения проворством) и оказались в вестибюле Комсомольской-радиальной – сумеречной, тыловой, изнаночной. Ни дать, ни взять – станция-реверс тезки с Кольцевой, блестящей по-медальному.

– Вы сами-то кто будете? – спросил я с вызовом. – Тоже, небось, из этих самых… типажей?

– Какое там! – махнул толстяк. – Помните, в «Камергерском переулке» у Орлова был героишка третьестепенный – Гном Центрального телеграфа? Так вот и я, пожалуй – Банник Лужниковского бассейна. – И пояснил: – Фамилия такая. Банник, Александр Филиппович. К вашим услугам.

«То-то он пристал ко мне, как банный лист, – подумал я. – Как Лебедев к Рогожину, словно в моем лице провидел себе капиталец. Как шайку назовете, так и поплывет».

– А вы, юноша, стало быть, Верин? Андрей? Слыхал все там же, в кафетерии. Как говорят в народе? Андрей-воробей, не летай на реку, не клюй песку, не тупи носку: пригодится носок на овсяный колосок. А еще говорят… – И тут что-то недоброе мелькнуло в интонациях его: – Повадился воробушек в конопельку летать, тут-то ему и пропасть.

Высматривая свет в конце тоннеля, я сказал:

– Учту.

– Андрюша, я бы мог вам оказать содействие, – шепнул Ильич-Филлипович, и я решил было опять, что дело пахнет попрошайничеством. – Дайте взглянуть на письма.

Состава не было, толпа крепчала, на табло шла пятая минута. Я вытащил конверты. Бородач присвистнул:

– Ба! Этих господ я знаю. Правда, поразъехались. Надо бы справки навести. Вот этот, например, с недавних пор в Белграде.

– В Белград я точно не ездок.

– Напрасно. Чудное местечко! Речная гладь, скверы, кафешечки, ресторанчики, шелковые простыни… Я мог бы разыскать для вас этого господина.

К платформе наконец-то подошел, гремя, состав, обдал духом тоннеля – мглистым, земляным.

– Спасибо, нет. – Я взял конверты из руки бородача, шагнул вагон.

– Хотя бы посетите станцию «Смоленская»! – крикнул толстяк уже сквозь хлопнувшие двери. – Смо-лен-ска-я! Прекрасная архитектура, мрамор, люстры!

Что-то еще кричал и делал жесты, но шум состава перекрыл слова, а замелькавшие колонны стерли тучную фигуру с лика станции. Я с облегчением вздохнул: одним безумцем меньше. Поехал, стиснутый людьми. Зевнул, не открывая рта, прикрыл глаза. От духоты клонило в сон. Негромко баритонил автоинформатор с левитановской харизмой в голосе. Двое над ухом обсуждали, будто в Шереметьево завелся полтергейст, который всякий день звонит с и требует продать ему билет на небывалый рейс «Москва – Москва». Я засыпал, качаясь плавно вслед составу. Покуда поезд зарывался глубже в грунт, я уходил все дальше в земли сна, точно река в другие берега, в набоковские строки: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями». Я засыпал и видел сквозь опущенные веки, как поезд светоносной нитью рассекает черноту тоннеля. Вагонный потолок и стены разверзаются, распахивая у меня над головой еще один день детства, но уже иного. Того злопамятного детства, когда мне…

…бродяжничать было не привыкать: рос безотцовщиной. Без сказок на ночь, без прогулок за руку. И многих детских радостей, что извлекаются из ничего, из воздуха и вымысла, я был лишен.

В коррекционном (а на языке все вертится созвучное словечко «концентрационном») детском доме обитают те же чудища, что и у сказочного омута, но не в пример страшней. У этих чудищ заячьи губы и глаза навыкате, бесформенные и бессодержательные лица, дистрофичные конечности, остро торчащие ключицы. Они страдают недержанием, лишаем, диатезом и рахитом, чешутся от ветрянки, опухают свинкой. На лицах и в телах у них сквозят пороки психики, изъяны душ.

В спальнях всегда сырые простыни, в какие прежде, не иначе как, обертывали политзаключенных по советским психбольницам. В столовой вечно липкие столы. Мутный компот, дрожащий куб холодной манной каши. На переменках – дерево перил, отполированных штанами больше, чем ладонями. В часы отбоя – трещины и пятна на побелке потолка, что складывались в фантастические пейзажи.

Однажды я заметил: есть слова, что воскрешают детство. К примеру, вот, тягучее «по-вид-ло» – пока произнесешь, язык увязнет. И тотчас вижу: ломоть хлеба, смазанный повидлом, на столовской клетчатой клеенке с кругляшами от стаканьих донцев, вижу явственно до крошек. Детство близоруко, для него весь мир – в режиме «макро». Или другое: только выговоришь острое «осока», и вот уже на языке вкус крови из порезанного пальца.

Один раз, помню, были петергофские шутихи. Взрослые врут: «Наступишь на особый камушек – вода польется», и выверяешь, точно в классиках, прыжки, и чудится, что каждый шаг в твоем прыг-скоке может оказаться роковым, и оттого восторженно-волнительно, хотя уже весь мокрый с головы до ног. А это дядька в будке жмет на кнопку – второе в детской жизни разочарование, после казенного Деда Мороза, у которого под ватой пробивалась черная щетина.

Помню еще из интернатских развлечений: жевал блестящий лаково сургуч, воображая шоколад, а вместо гречки представлял кедровые орешки. Однажды кто-то слух пустил, будто жвачки делаются из стирательных резинок, надо их только тщательней варить. Варили и жевали до нытья в зубах. Жевали вар, смолу, тонко нарезанные и проваренные камеры с велосипедов. Тогда еще свежа была история, как двадцать человек погибли в давке из-за жвачки: в Сокольниках, на матче СССР – Канада, когда кто-то швырнул жвачку на советские трибуны. Потом на ленинградских улицах начали чаще появляться иностранные туристы, угощать детей, но требовалось мужество, чтоб брать у них, учителя стращали: жвачка у капиталистов может быть отравлена, в ней могут быть иголки. Ломали на предмет иголок, гордо ели.

Я иногда сентиментален, и до сих пор съедаю пятипалые цветы сирени, если нахожу, хотя не верю в исполнение желаний. Что они мне? Счастливые билетики до детства: пока горчит во рту, еще припоминаешь. С годами я стал близорук в своих воспоминаниях, и те утратили былую резкость – как ни щурься, не разглядеть давнего далека, не высмотреть плохого, только лучшее. Москва разбередила, растревожила воспоминания, давно не оживавшие.

Не знаю, почему меня без видимых причин распределили именно в коррекционный детский дом. Помню зато, как в первый вечер его маленькие старожилы учини надо мной, «нормальным» (это словцо звучало там едва ли не поскудней матерщины), темную: ватагой навалились и не с визгом-воплями, как водится, а молча, страшно (слышалось одно сопенье) принялись давить, душить, и понял, что не остановятся…

…и голову опять сдавила чертова мигрень. Состав затормозил, пахнуло ржавчиной, на грудь упала капля, глянул: на рубашке красное пятно, провел ладонью по лицу, размазал кровь из носа. И с опозданием рванулся выйти из вагона. Снаружи напирал офисный люд, пружинил и топорщился локтями, но я успел, несомый напирающими сзади, вывалиться на платформу. Людская прорва из вагона протащила меня еще несколько шагов до отмели. Хлопнули сзади двери парой Симплегадских скал, вырвали голубиный хвост – кому-то защемили длиннополое пальто, кому-то дипломат. И потекла стремнина пассажирского потока, разбиваясь о быки колонн, прочь к эскалаторам. А я остался, сел на корточки, спиной прижавшись к мрамору колонны и провожая взглядом уходящий поезд. Состав смахнул хвостом видения из прошлого и оголил стальные буквы на стене: «Смоленская». Из глубин тоннеля потянуло чем-то глинистым, кладбищенским.

Смоленская?! Я подскочил, бросился к центру зала, к стойке информации, уставился на схему линий. И ничего не мог понять: та обратилась в иероглиф, не поддавшийся еще криптографам. Как так – Смоленская?! Как я перескочил с ветки на ветку? Да не куда-нибудь – на эту чертову Смоленскую, куда так зазывал меня проклятый Банник.

Потер лицо ладонями. Итак, выходит, как безвольную былинку, меня забросило некой невероятной и, готов был биться об заклад, нечистой силой на Смоленскую. Не прошагал же сам я в забытьи все переходы пересадочной «Библиотеки»? Или прошагал? Черт его знает… В Москве бывает всякое, а небывальщина – тем паче. «Я, кажется, читал, да, я читал о чем-то в этом роде…» – принялся судорожно уговаривать себя. И в самом деле, вспомнилась статейка в желтой прессе, попавшаяся на глаза недавно. Один пенсионер (я даже помнил его манную фамилию – Мананников), однажды задремав в вагоне, вышел на Павелецкой-радиальной, пошел по переходу на Кольцо, только пришел на Белорусскую. Еще в заметке говорилось о разломах тектонической плиты, о геопатогенных зонах и захоронениях. «Черт…» – выругался я в сердцах, но тут же и спросил себя: а сам чего хотел? Впутался, говорят тебе, воробушек в крону подземного древа, в самую гущу: коготок увяз – всему пропасть.

К платформе подошел очередной состав, и повалили пассажиры. В кольце новой удушливой толпы меня опять стало мутить. Решил подняться на поверхность, раздышаться, двинул к эскалаторам. Подумал, озираясь отрешенно: «Станция, как станция. Чего ради толстяк так ажитировал?»

Вышел, вдохнул темного воздуха, и полегчало. Купил в ларьке стаканчик кофе, отхлебнул. Итак, Смоленская. И что здесь? Ничего особенного. Разве – единственный, ныне безлиственный бульвар, что от Бульварного кольца отбился и примкнул к Садовому? Зашагал наобум, на Арбат, а там и по Кольцу, к светящейся высотке. Над широтой бульвара задувало, поднял воротник ветровки, вышел к набережной. Долго стоял, облокотившись о гранит, смотрел на воду и на Бородинский мост. Одна Москва текла неслышно, стиснутая по бокам, текла как нефть в подземных полостях, глотала, черная, огни. Другая, каменная тезка, за двоих шумела, ширилась, не зная берегов.

Впервые я увидел Москву именно такой – промозглой, темной. В тот первый свой приезд, минувшей осенью, толкнул дверь Павелецкого и долго всматривался, как теперь в черную воду, в неизведанность Москвы, словно сошел под утро на забытом богом полустанке. Не замечал огней, не слышал ни моторов, ни гудков, но отчего-то ждал: вот-вот гугукнет филин в индевеющей тиши. Москва тогда привиделась мне мифом, вымыслом. Казалось, за ближайшими домами можно ожидать чего угодно – деревянных изб, дремучих муромских лесов, и не локомотив свистит вдали, а Соловей-разбойник.

Пошел назад и, проходя мимо многоэтажки, бросил взгляд, прочел словцо с таблички на дверях, да тут же и застыл, как вкопанный. Как коготком увязший воробей. Даже озноб пробрал. Нет, видно, то дрожали в стынувшем московском воздухе марионеточные нити, на которых я повис, запутавшийся в проводах столицы, канувший в ее тоннелях, заарканенный в петле колец ее. Москва набросила прерывистую сеть разметки с площадей, проспектов и проездов, в ней-то теперь и бился, хоть казалось, что стоял недвижно: выловленной рыбой задирал голову вверх, разинув рот, глядя в светящуюся россыпь окон многих этажей нависшей надо мной высотки. И потрясенно бормотал, не замечая сам, что вторю давешнему, а выходит – дьявольскому своему знакомцу:

– Кафешечки, ресторанчики, шелковые простыни…