Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 8

КОЛЬЦО ТРЕТЬЕ – САДОВОЕ

1. АННА, АННУШКА И АНЧУТКИ

ОглавлениеЖабы падали с небес с третьего века нашей эры, когда древнегреческий историк Атеней описал лягушачий дождь, шедший три дня к ряду. В одном лишь девятнадцатом веке зафиксировано более ста случаев жабьих дождей. Лягушки сыпались из черной тучи недалеко от Тулузы. Погребли как-то раз под своим барахтающимся слоем целую английскую деревню. Выпадали в ходе песчаных бурь и с проливными дождями, и с градом – вмерзшие в лед. В графстве Глостершир выпали однажды розовые лягушки и успешно прижились в окрестностях. Двое суток шел лягушачий дождь в Бургундии. А Бирмингем, было дело, оказался засыпан жабами-альбиносами. Та же участь постигала Арканзас и французскую деревушку Бриньоль. Но никогда лягушачьих дождей не бывало в Москве. И быть не должно было.

Впрочем, как не избегнуть стен в Москве, сплошь каменной, так не сбежать было от бесовского наваждения, и обморочные мои виденья множились. Как только жабы сгинули, на месте них каменным гостем водворился Маяковский-памятник, провозгласил с гранита постамента, перекрикивая треск и шорох граммофонной записи двадцатых – голосом, слишком по-юношески тенористым для его громады-ненависти: «…Лягу, светлый, в одеждах из лени на мягкое ложе из настоящего навоза, и тихим, целующим шпал колени обнимет мне шею колесо паровоза…»; вторя ему, Анна Каренина на миг возникла для того только, чтобы шагнуть в просвет между товарными вагонами; мгновение, и: «Каррр!» – взвилось воронье полчище над станцией, откуда Вронский отправлялся голову сложить на фронте; затем вошел старик – взлохмаченный, полунагой: «Какой я мельник, говорят тебе, я ворон, а не мельник. Чудный случай: когда (ты помнишь?) бросилась она в реку…», лишь взгляд переведешь: «…вот мельница вприсядку пляшет, и крыльями трещит и машет; лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конской топ! Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей…»; «…хотя и представлял его иначе, едва шагнул в тень тополей, рябую от солнечных бликов, я в тот же миг узнал его – узнал, благодаря нежданной вспышке интуиции…»; «И мне не жаль тебя: ты холоден, бесчувственен, жесток. Ты заслужил все то, что с тобой было. И все то, что будет», – сказала, помню, на прощанье мне возлюбленная Анна, пусть и не дочь византийского императора, но царственная в своем презрении ко мне; да на кого ж меня сменила? на того, кто оказался хладнокровней камня, кто был иль не был мне отцом – бог весть… Но тотчас Анна обернулась ведьмой с Ленинградского, склонилась к уху, щекоча листвой венка, шепнула: «Сердце ледяное у тебя, кровь рыбья – яблочко от яблони и плоть от плоти. А чего хотел? В мишень московской паутины угодил, в десятку, милый…»

– Ты к праотцам хотел?! – услышал над собой и следом еще три абзаца не прошедшего цензуру, когда трамвай, обдав горячим воздухом от фар, остановился, фыркнув, ткнулся в меня плоской мордой.

На морде этой между фар, повыше бампера, был нарисован профиль юной комсомолки, смотрел на меня одноглазо, с укоризной. А из окна кабины изрыгала брань другая женщина – короткотелая, в жилетке, до икоты абрикосовой. Видение короновали апокалипсические буквы «Аннушка. Трактир», тавром горевшие на узком лбу трамвая. Попавший из одной чудовищной фантасмагории в другую, я не успел еще опомниться, а уж напротив тормознул патруль УВО, квакнул сиреной, и, недолго думая, я прыгнул на трамваеву подножку, застучал ладонью в двери:

– Открывай!

Хоть и бранилась, а впустила вагоновожатая, и я чуть было не прикрикнул на нее: «Гони!», но и без окрика трамвай, коротко тренькнув, покатил, свернул, кренясь на повороте, унося меня из чертовой мясницкой мясорубки.

Я отвернулся от стекла, хотел пройти в вагон, но вместо поручней с сиденьями стояли там, позвякивая сервировкой, столы под скатертями, красные диваны, а в хвосте – барная стойка, и за ней – сутулый парень-бармен: на снулой мордочке улыбка оживает прежде глаз, натасканная на гостей, как гончая на зайца. Вагон, поди ж ты, ресторан. Трамвай-трактир, а значит, я, счастливо выбравшись из-под колес, попал в затвор колесной ресторации. Едва подумал так и чуть не полетел спиной вперед в проход – состав по новой тормознул, чмокнул гармошкой дверец, и трамвай-трактир стеснила пестрая толпа, взметнувшаяся с улицы в вагон, как бьет волна в расщелину между береговых камней. Воздух взорвали гогот, гомон, гвалт, а я увидел средь вошедших давешнего метрополитенового моего знакомого: упитанный, неповоротливый, тот втиснулся и начал продвигаться по проходу мелкими шажками, оглядываясь на незавершенный с кем-то спор и на ходу раскачиваясь утицей в такт рельсовым изгибам, сопровождаемый, точно купчина-мот – ватагою цыган, подвыпившей компанией бородачей а-ля Сезанн (один с гитарой) и дамочек не первой свежести в подтаявшей косметике, в потершихся манто, легко сползающими с плеч навстречу первому же кавалеру. Не кто иной, как Банник, Александр Филиппович, глава чумного пира, скользнул по мне глазами, но, должно быть, сразу не признал. Я сел, чтобы не заступать ему дорогу, но Банник вспомнил все-таки меня и обернулся, оживляясь пуще прежнего:

– Ба! Юноша, и вы здесь! Запили заплатки, загуляли лоскутки?

Трамвай качнуло, и, еще смеясь, он рухнул за мой стол. Махнул своим: давайте без меня, мол. Толпище попутчиков расселось-улеглось по бархатным диванам. Вот кто здесь истинно Онегин с бесами, подумал я. Состарился и разжирел, а все по-прежнему: «Он знак подаст – и все хлопочут; он пьет – все пьют и все кричат». «В уединении ты для меня – толпа», – так говорил когда-то на латыни мой неназванный отец. Этот же тип один был – вавилонское столпотворение.

– Любезный! – кликнул бородач, и бармен тотчас подскочил, услужливо навис над столиком. – Нам бы традиционно – водочки и закусить чего. А то и слово всухомятку рот дерет.

Снулый кивнул и шмыгнул в хвост вагона. Банник поворотился вновь ко мне, распределяясь тяжело по узкому сиденью:

– Правда моя! – Он поднял палец. – Я ж говорил, что не уедете.

Сзади уже бренчали что-то декадентское, вакханское, и дамы подхихикивали мимо нот. По колбе тесного трамвайного нутра пополз табачный сизый сумрак.

– Может, я сам решил остаться?

Банник прищурился, прицениваясь на глазок ко мне и взвешивая заявление – клюква? лапша? липа?

– Нет, юноша, не верю, – заключил и на мою разбитую губу кивнул: – Экая, гляжу я, вас поцеловала лихоманка. Или вы тоже скажете – само? Питер бока повытер, и Москва бьет с носка – искры из глаз вышибает. Но искрами-то избу не натопишь.

– Натопить не натопишь, а пожар, глядишь, подымется, – решил и я ввязаться в пикировку, в это пустопорожнее переливание пословиц. – Было дело, загорелась и Москва от копеечной свечки.

Толстяк закивал:

– И то верно, редкий год не горела, пока не отселили Гончарную слободу за Яузу. Вольные каменщики есть, а говорят, что были прежде на Москве и вольные гончарщики, лепили големов, мешая глину со звериной кровью, тщась повторить процесс творенья человека Богом. С тех пор и поговорка завелась: все мы одной глины горшки. Да только, может быть, и удалось кому? Может, с тех пор так и гуляют люди-звери по Москве: кто волк, кто ворон, рак и щука, кто царевна-жаба, кто царевна-лебедь?

«Сердце ледяное у тебя, кровь рыбья…» – отзвуком недавнего видения послышалось в ушах, и я потер лицо. По странности одна щека горела, а другая все не согревалась, сколько бы ни тер ее, как пробуют ладонью за ночь проступившую щетину, – чужая, словно под зубной анестезией. Или из рук вон плох был кондиционер в колесном ресторане, или я не заметил сам, как получил пощечину, но от кого б?

– Одна беда, – витийствовал мой тучный визави, – что искра малая жжет города, но сама прежде всех погибает. А вы, юноша, если уж с ведьмой спутались – пиши пропало. Бьюсь об заклад, это она вам физию расквасила. Чужим, разве что, кулачищем.

Не Онегин, нет. Кто-нибудь побанальней, из булгаковских, подстать трамваю. И зря вы, батенька, бахвальствуете, думал я, на Бегемота разве тянете, не более. Однако кем бы нынче бородач ни рисовался мне – мелким ли бесом, крупным ли, – а собственная участь Степы Лиходеева, очнувшегося с похмела после мясницкого чайка от нечисти среди приспешников нечистой силы, не становилась краше. И все казалось: вот-вот явится на столике нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке и, наконец, водка в объемистом графинчике. А потом – р-раз, и Ялта. От Ялты и до Севастополя рукой подать, а там – мыс Фиолент, на самой оконечности которого уединенный белый дом стоит, а в доме том… Я головой тряхнул, чтоб отогнать воспоминания.

И точно – скоро на столе явился потный водочный графинчик, мелкопупырчатые огурцы, грибы в сметане, сельдь и отварной дымящийся картофель, текущий по бокам сливочным маслом. Толстяк пристроил белоснежную салфетку за нечистый воротник, глянул хитро и опрокинул рюмочку – сразу и глаз замаслился, и голосок потек елеем. Что до меня: от гомона закладывало уши, от голода и никотиновых дымов мутило. Страшно хотелось есть, а Банник, восседавший барином напротив, жарко пивший огненную, сладко хрумкавший закуской, от души покрякивая в бороду, и угощал по-барски, придвигал ко мне тарелки, но из этих пальцев, пухлых и поросших редким золотистым волосом, я бы куска не принял, кажется, и помирая с голоду.

– Вижу в вас истинного петербуржца, – выдал бородач. – И даже ленинградца! Кто б еще так верно сел в отцепленный вагон? Вы помните? «Однажды на трамвае он ехал на вокзал и, двери открывая, вожатому сказал: „…Во что бы то ни стало мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?“» Теперь, сударь мой, сколько б вам ни покупать билетов – в кассе ли, в буфете ли – а из столицы не уедете, уж помяните мое слово.

– Посмотрим, – процедил я, чувствуя, что закипаю злостью жарче всех перловских самоваров, вместе взятых.

Он удивленно на меня взглянул.

– Хотите и второе сотрясение? А впрочем, дело ваше. Лося бьют в осень, а дураков круглый год.

Синдром вахтера, понял я: чем мельче власть, тем шибче в голову дает. Только откуда знает, гад, о сотрясении? Пока толстяк юпитерствовал, я гадал, стоит ли быковать, чтобы дознаться. Но под конец решил – черт с ним. Больно уж скользок тип, вьется ужом под вилами.

С быстротой необычайной, хрустнув напоследок, исчезали на моих глазах огурчики и пропадали скользкие грибки, картошка таяла. Банник глумился пуще:

– Да и вся ваша жизнь – чем не отцепленный вагон, если подумать, – выдаивал он дальше свою аналогию. – Ровесники давно устроились, пригрелись, стали обрастать желтым жирком, копить золотишко под плинтусом и песочек в почках, вас одного опять в чужие палестины занесло, как перекати-поле. Или, быть может – в чужие тавриды?

Вот тут запахло жареным: он и об этом знает, бес, откуда?!

Трамвай-трактир высек рогами ворох искр, и те, отрикошетив от покатой крыши, просыпались за окнами и не погасли сразу, еще мгновение скакали по асфальту за составом. Тут только вспомнил ведьмино пророчество: «Трамвай расплещет перекаты гроз…» Почудилось: запах озона просочился и в вагон, перекрывая винный дух, кухонный чад, табачный смог. Я стиснул зубы, обещав себе молчать, не выдавать волнения ни жестом, ни полсловом, чем бы ни обернулся разговор. Но бородач, явив край козыря из-под манжета, не стал идти ва-банк, переключил внимание с моей персоны на другую, не менее, однако ж, примечательную для меня:

– Вот и товарищ Дочиу, небезызвестный вам, ту же ошибку совершил. Как человек весьма, весьма рассеянный он сел в отцепленный вагон, там и остался. Как говорят в народе: редко в голове посеяно, и то – сплошь плевелы да сорная трава. И человек без родины – что тело без души, пусть даже тело богатырское. Вот Валик Дочиу теперь и мается здесь, на чужой сторонке, неприкаянный.

– Знаете, где он? – скорее подытожил, чем спросил я.

Бородач надулся, выпрямился и пропел из Чайковского, меняя бас на баритон:

– «Ты ей знаком? – Я им сосед…»

– И как его найти? – поинтересовался осторожно, крадучись, хотя и понимал: так просто ирод не ответит.

Он и не ответил, снова околесицу понес:

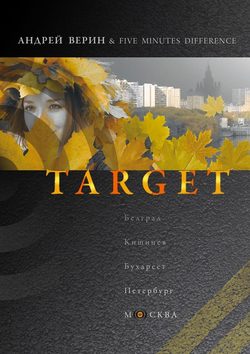

– Было дело в белокаменной: жили да не дружили три молодца-удальца: Трнавац, Дочиу и Лознеану. Ах да, занесло в их ряды еще Вязилова, китайского болвана. А крайним-то вышел Верин Андрей. Друг дружку не знали, не ведали, не видали, что ели они с одного стола, в окошко глядели с одного угла, гулять уходили с одного крыльца. Что, не начать ли сказочку с конца?

Как знать, может, у толстяка была такая форма афазии, что говорить мог только прибаутками? Сперва подумаешь – манера, стиль, а приглядишься – нарушение кровоснабжения в мозгу, апоплексический удар не за горами. Я понял: вряд ли от него добьюсь чего-то путного, не говоря уж – путеводного. А собеседник опрокинул в бороду очередную рюмку, хрустнул последним огурцом, сощурился и, перегнувшись через стол, похлопал по груди меня, как тот, кто и карманы бы мои обшарил, глазом не моргнув, случись оказия.

– Давайте-ка посмотрим вашу карту метрополитена, – предложил.

Я, более не удивляясь его сведущности, вытащил путеводитель. Банник полистал страницы, как если б чаял отыскать меж них заначку, развернул схему метро.

– Так-с, что тут у нас… Ага… угу… Хороший темп, – одобрил он. – Что называется, нет такой веточки, чтобы воробушек не сиживал. Речной вокзал, Водный стадион, Трубная… Вода, медные трубы… «Олимпийскую деревню» ежели достроят, будет и огонь. А там, глядишь, со временем появится в столичном метрополитене и платформа «Лихоборы», где, как говорят, еще течет, течет славная речка Жабенка. Что ж, этаким манером можно было бы скоро с пари и развязаться. Да только ваша сказка не из тех, что скоро сказывается, скорее из докучных, как и та, что я вам сочинил про молодцев – из бесконечных сказок, закольцованных, как Кольцевая метрополитена. И ведьма вас так просто не отпустит.

– Откуда столько знаете о ней?

– Так я ведь Банник, банный домовой, сам черт велел в девицах разбираться. – Он вытер лысину, лоснящуюся потом. – К тому же у любого банника, как говорит предание, свои приспешники имеются – анчутки: маленькие и чернявые, мохнатые, ноги ежиные, а голова гола, как у татарина. (Встарь, видно, те же были на Москве мигранты, что и нынче, те же нравы.) Женятся анчутки на кикиморах, но дюже любят девок щекотать и над ними насмешничать. Пойдут, бывало, девки в баню, а анчутки тут как тут – подкинут в печку белены, раздуют уголья, девки и давай беситься, нагишом в сад выскакивать, плясать и друг дружку оседлывать, визжать по-поросячьи, так что потом насилу их отпаивают молоком, чтоб усмирить. Или отправится какая девка побесстрашнее за полночь в баню, чтобы до рассвета рукоделие закончить, а анчутки уж не дремлют – прокрадутся следом и приколотят ей подол к полу гвоздями, так что не высвободиться ей – разве что выпроставшись донага из платья.

«Анчутки, Аннушка… Черт знает что». Спросил, но без особенной надежды:

– Скажите хоть, где мне искать эту девицу, ведьму вашу.

Банник отмахнулся:

– Даже не мечтайте, юноша. Вы, ясно дело, маринованы фрустрацией и фаршированы страстями, эка невидаль, вам и по возрасту положено. Но здесь не то. Не вашим, что называется, носом клевать просо.

– В смысле?

– Или вы скажете, она вам не запала в душу? Не поверю.

Я посмотрел в окно, где не кончалась ночь, докучная, как закольцованная сказка. Просо не просо – носом я давно клевал. В вагоне смог висел и ел глаза. Клонило в сон нещадно, смертно. И за соседними столами присмирели – должно быть, вместе с опустевшими бутылками и головы, и глотки опустели.

Скоро трамвай-трактир остановился, анчутки сонно заелозили, начали подниматься, вяло потекли на выход, готовясь, видимо, с рассветом забиться в банный подпол, прочь от солнца. Кто пободрее был, прощались с толстяком: «Филиппыч, ты… ну, это… мировой мужик!», иные пьяненькие дамочки (страшные, как гоголевское чудовище – в своих перепутанных волосах, как в лесу) тянулись обниматься и ко мне, и я не удивился бы, если бы кто-нибудь из уходящих попросил: «Подымите мне веки: не вижу!»

Банник вернул путеводитель, выцедил последнее из штофа прямо на язык и хлопнул по столешнице ладонью, грузно поднимаясь вслед за сонмом сонной нечисти, откозырял, протиснулся к дверям и ухнул в темень с передней площадки, как в черную воду с причала нырнул. Трамвай отчалил, покатил. Я сунул покетбук путеводителя назад во внутренний карман, как вдруг заметил недостачу. Еще надеясь, что почудилось, принялся хлопать по груди, ощупывать карманы и содержимое швырять на стол – ключи, мобильник, мелочь, ведьмины конверты… Паспорта не было. Как не бывало. Толстяк, паскуда!

Вскочил и было бросился к дверям, хоть понимал – напрасно, за хвостом трамвая в серых улочках Москвы давно уж след простыл и Банника, и его пьяных проходимцев. Вернулся, рухнул на диван, и голова упала на руки, как отсеченная. Вот тебе и анчутки, черти – едва облапили, а уж как липку ободрали, облапошили.

Вгляделся в темень за окном, приставив шорами к глазам ладони. Трамвай вершил свой кольцевой маршрут. Подумав, я решил сойти, где сел, у Чистопрудного, чтобы зайти к одной – работала неподалеку, в Ленинградской Hilton (то ли администратор, то ли хостесс), должна была, если я верно рассчитал, сегодня выходить в ночную смену. Впрочем, о ней, высокой, длинноногой и двужильной, было бы вернее говорить – в ночное. Прикинул: до открытия метро смогу пересидеть в служебном номере. А там, глядишь – трава соломы зеленее, утро мудренее вечера: взять у нее взаймы, рвануть на Тушинскую, на автовокзал, где еще можно при удаче взять билет без паспорта, и уже восемь провонявших дизелем часов спустя быть в Петербурге. Да, да, все бросить и не продолжать, порвать с Москвой, уехать, не прощаясь.

Я в ожидании Чистых прудов сидел осоловело и смотрел в окно, не останавливая взгляда ни на чем, скользил глазами по Москве вслед за глиссированием трамвая «Аннушка». Одно название, что Чистые пруды, на деле же по-прежнему – Поганый пруд, сливная яма мясобоен, и под Пречистенкой по сию пору Черторый-ручей в трубе течет, вдоль Белого города чертом рытый. Переименовали, да не перелицевали. Так и осталось здесь, разве слегка прикрытое асфальтом, старомосковское «Чертолье – чертям раздолье». Даром что всходит солнце во Владивостоке, думал я, в России свет давно сошелся клином на Москве, и все-то в третий Рим идет – не только магистрального значения шоссе со всех медвежьих уголков, но и мечты, и помыслы из всех головушек, как буйных, так и горемычных. Немало на Москве путей-дорог – в гору и под гору, кому по головам лезть, а кому катиться по наклонной.

Ребенком, помню, я боялся повзрослеть, думал: как мне запомнить номера трамваев – какой куда идет? Вот повзрослел, в кои-то веки сел в трамвай, а тот кругами катится, яблочком по тарелочке. Раскачивается из стороны в сторону и, как цирковой шпагоглотатель, верстами поглощает гладкий рельсовый металл, искрами сплевывает. Пощелкивая стрелками, рельсы пересекаются, плетут на перекрестках старорусские узлы-наузы. Подле троллейбусы рогами перескакивают с провода на провод, как школьницы моего детства все переменки напролет через резиночку скакали. Трамвай карабкается в гору, и что не холм московский – лысая гора, асфальтовая плешь, надраенная поливальными машинами до блеска. Ведьминых лысых гор по славянской земле великое множество, особенно теперь, в пору обезлесения России, о котором еще чеховские персонажи волновались и герои Достоевского тревожились. Федор Михайлович, нависнув над рулеткою Садового кольца, отринув два троллейбусных маршрута – и «Б-красную» со внутреннего радиуса, и «Б-черную» с внешнего, – все ставит на зеленое «зеро» Парка культуры, чтобы проиграться в тополиный пух и прах; тянет из рукава, будто двух карточных королей по четыре очка, два трамвайных кольцевых маршрута от Сокольников и до Подбельского – «Четвертый-левый» и «Четвертый-правый»: составы тянутся, цепляясь за препоны запонок рогами и звеня, ныряют в парковый массив Сокольников, идут сквозь лес, и ветви, низко наклонясь, стучат по окнам, листья залетают в форточки…

…Взгляд мой соскальзывает за стекло, но там вместо столичного пейзажа – чернота, не прерываемая ни одним огнем, степь, гребень леса, звезды, горстью брошенные в опрокинутое небо – озеро. Тут что-то стукает в колесной паре, вагон подергивается, частит – вместо рассыпчатого перестука по московским рельсам выдавая мерное «ту-дух, ту-дух… ту-дух, ту-дух». Я отстраняюсь от окна, и на стекле смыкаются две бархатные занавески – красное на черном. Вагон трамвая стискивается в купе, и вот уже рука моя сжимает подстаканник, а в том дрожит стакан – исчерна-красный чай со всплывшим полумесяцем лимона. Тисненый мельхиор приятно холодит ладонь, я поднимаю чай к глазам: на подстаканнике суровый профиль крейсера «Аврора» и две даты – 1917, 1977. Но – то ли подстаканник так велик, то ли так странно у меня мала ладонь – с трудом удерживаю чай. Похоже, я ребенок. А на столе билет, еще не именной, на нем два слова-заклинания «Тирасполь – Кишинев» – названия чужих краев, что для меня звучат по-сказочнее тридевятых, тридесятых царств. Мой спутник с верхней полки говорит о собственном детстве в приморском городе: «Когда я был мальчишкой, летом мы с друзьями переходили на подножный корм. Ели все, что удавалось есть, а иногда и то, что есть не следовало. Зеленые грецкие орехи терли о камни, чтобы содрать кожуру, отчего руки становились черными и долго не отмывались. Или бросали их в затухающий костер, тогда кожура легко чистилась, а ядра становились очень вкусными. Зеленые абрикосы и персики посыпали солью, чтобы те казались не такими кислыми. Ели мякоть молодой виноградной лозы. Высасывали нектар из цветков клевера. Ловили раков. Ломали молочную кукурузу и ели ее сырой. Зеленый горох ели, шелковицу, ежевику, шиповник, цветущие акации объедали дочиста. Перепробовали все виды травы, жевали кору и курили сушеные листы сирени. Даже пытались есть волчьи ягоды, но те были невкусные и, вроде как, ядовитые. Много чего ели, так сразу и не вспомнишь. С утра пораньше пробирались с пацанами на задворки кинотеатра, где стоял лоток мороженщика, ели труху и лом от вафельных стаканчиков. К полудню шли на пляж. В те годы только-только появились, став повально модными, купальники ацетатного шелка – чудо химпромышленности. Мы с пацанами шастали меж загоравшими девицами, набрав в спринцовки ацетона – прыснешь исподтишка на задремавшую купальщицу, и псевдо-шелк истаивает на глазах – и то-то визгу». Я знаю этот голос – резкий, будто, сломавшись в подростковом возрасте, сросся неправильно, в нем то и дело темный баритон меняется на светлый и замирает в двух шагах от тенора, так бриз меняет направление два раза в сутки: к берегу и от берега. «Отец», – осознаю, и сердце екает. Шуршат газетные листы. Я выворачиваю шею, чтобы рассмотреть его лицо, но то скрыто развернутым полотнищем передовицы. Протягиваю руку, чтобы отвести газетный лист…

…и тут, как если б кто сорвал стоп-кран, стреноженный состав рванулся по инерции вперед, я клюнул носом воздух, что-то, зазвенев, разбилось, и меня на полном ходу выбросило из восьмидесятых в настоящее, из сна, подкравшегося тихо со спины и туго спеленавшего, в прокуренную явь трактира на колесах.

Ведьма. Опять она показывала мне отца и вновь исподтишка.

Растер лицо руками. Одна щека все не отогревалась, словно сидел, прижавшись головой к холодному окну. И только встретив собственное отражение в стекле, я понял: новый ведьмин поцелуй, похоже, наградил меня инсультным онемением. Вгляделся пристальней, и точно – чуть заметный шрамчик на щеке, что оспина, и с виду давний, между тем как еще утром его не было. Так в сказках заколдованная суженая, сбросив шкурку, заклеймляет поцелуем спящего избранника, чтобы он, пробудившись, голову ломал – откуда? для чего? И я теперь гадал: где смысл? По чьим лекалам эта сумасшедшая кроит меня? По образцу какой физиономии? Но смысл был сокрыт верней, чем плевелы среди семян, надежнее, чем нобелевские медали в царской водке. И если золото испытывают кислотой, а человека золотом, в Москве иное правило: здесь что бело, а что черно, как вызолотят – все одно, здесь тот умен, чей портмоне ядрен.

Что до моих карманов, то теперь в одном смеркалось, в другом заря занималась, в третьем был сочельник, а в четвертом – чистый понедельник. Чистый четверг, верней, русалий день. Лежало там четвертое письмо. И я решил прочесть его внимательней. Взял первый лист, глазами пробежал: что-то про поезда-поездки, про локомотивы. Перевернул, а там: «Сердце мое стучало, как колеса поездов с невозвращенцами…» – едва увидел эту фразу мелким нитевидным почерком и сжег страницу. Да, дернул зажигалку из кармана и, опаляя пальцы, сжег листок над пепельницей, как, торопясь, открещиваются в испуге: «Чур меня!» Наполнил чадом ресторан, откуда меня тотчас вытолкали прямо на ходу с подножки.

Стоял в кильватере меж рельс, глядя в корму прочь уходившему трамваю, и жег листки четвертого письма. Долго не загорались, отсыревшие на воздухе, но все же задымили, занялись и, дотлевая, улетели из руки. За ними и конверт сгорел. Стоял, смотрел вслед невесомым пепельным лохмотьям, дымным завиткам, вдыхая гарь и отчего-то еще – запах спутанных волос ее, вокзальной ведьмы, вьющихся подле огня – костра то ли купальского, то ли казнившего, как если б не письмо, но лягушачью шкурку жег. Руки дрожали, выпачканные золой, а будто наново в чернилах протекавшей ручки, как будто только что писал: «Сердце мое стучало, как колеса поездов с невозвращенцами…» Да, это был мой почерк и мои слова. Давно должны были, как дым, развеяться над побережьем, когда я выбросил стопку исписанной бумаги в пропасть, стоя на плато Ай-Петри. Но не исчезли, не развеялись. Черт знает как попали в руки ведьмы с Ленинградского. Я должен был теперь остаться, чтоб узнать, откуда у нее эти листки. Но и уехать должен был.

Москва влекла меня к себе своими канувшими в Лету теремами, пряниками, скоморохами, блинами, золочеными крестами и рубиновыми звездами. Источенные древоточцем избы, чудилось, еще проглядывали за бетоном и стеклом русским узорочьем. Пряники, правда, на поверку оборачивались шаурмой, и стольный град давно стал городом стальным, а мать сыра земля, возлюбленная витязями, крылась под асфальтом (захочешь обернуться соколом, оземь ударишься – и расшибешься). Зато шутов было хоть отбавляй. Столица строила дома, как козни – там, где меньше всего ждешь подвоха, и где еще вчера была свобода, нынче – стенка, становись лицом. Но чуял я: по сказочным канонам, кладу полагалось содержаться в подземелье, куда насильно загоняла меня ведьма с Ленинградского. Связка ключей к заветному ларцу гремела метрополитеновым составом. Я должен был бежать, но и остаться должен был. Как тот, кто, стоя на платформе, думает: то ли шагнуть под показавшийся в тоннеле поезд, то ли еще попятиться от края, – стоял недвижим и не знал, что делать.

Пешком дошел до Чистопрудного. Минула опустевшая Мясницкая. Вспыхнуло и осталось за спиной Садовое с его троллейбусом, что цирковой лошадкой бегает по кругу на уздечке проводов. Орликов переулок выкинул коленце, и наконец я вышел к трем вокзалам. А скоро я уже стоял в служебном номере на двадцать пятом этаже гостиницы и слушал, как вода в ванной шумит, как плещется отельная девица. Свет не включал, смотрел на Плешку с высоты. Ночь наконец-то схлынула, и площадное темя высветляли утренние сумерки.

Там, у подножия высотки Ленинградской Hilton не было дневного оживления, и в то же время шла своя – пусть неестественная и, на первый взгляд, с жизнью несовместимая, большая бомжевая жизнь – кипела, как кипят при отрицательных температурах сжиженные газы. Площадь была не только трехвокзальной, но двудонною. Ночами здесь в права вступала многосортица отребья. Недочеловеческого или же нечеловеческого вовсе. История на всех одна: украли деньги-документы, стыдно показаться на глаза родным, проще пропасть безвестно, жить по угасающей, верша самоубийство медленное и не без приятности, а под конец по-пьяни угодить под тучный товарняк или замерзнуть, накормив крысиный выводок или собачью свадьбу. За то и не любил я площадь трех вокзалов, что и в себе знал эту потаенную страсть к саморазрушению, как человек, идущий краем пропасти, боится не упасть, но более – что сам шагнет в недолгое свободное падение. Теперь же, всматриваясь из окна высотки в железнодорожное виение путей, где в каждом из вагонов – вся Россия, и только шаг от перрона до тамбура столицу отделяет от страны, оседлость от кочевья – боялся, что не удержусь, шагну в бродяжничество, точно в брод переходивший реку и, внезапно оступившись, ухнувший под воду с головой. Боялся, что вот-вот столичное с меня спадет и обнажится проходимец, попрошайка, бич, завшивленный, зловонный, пьяный.

Стоя на двадцать пятом этаже высотки – олигофренического переростка-отпрыска, бастарда царственной кремлевской башни, я поневоле думал: вдруг однажды в самом деле у меня рука поднимется швырнуть в Москву-реку связку ключей, уйти в бездомность, сжегши за собой, в точности как проклятое четвертое письмо, все триста с лишним питерских мостов?

Внутри-то все давно было темно и пеплом припорошено. Казалось бы, откуда эта старческая некротичность, ранняя обугленность души? В сравнении с какой все клейма ведьмы – легкие любовные касания, да и костер – судный ли, погребальный ли – не сможет отогреть. Чем сжег себя так рано? Пламенем страстей? Едва ли. Огненной водой? Нет, не сказать чтоб злоупотреблял. Дышал ли полной грудью, кислородом окисляя клеммы, что ответственны за искру жизни? Нет. Только минувшим летом выгорел. В отличие от офисных мещан, студентов-дикарей, бледных девиц и многочадных пар – всех тех, кто едет на юга, чтобы, дорвавшись, в первое же утро обгореть и две недели шелушиться шкурой, – от солнца я сберегся, но не уцелел в другом огне. Все нутряное было сожжено неопалимым югом, где звезды – семечки инжирного нутра, где вечер – что густой гречишный мед с черничной синевой текучих теней на аллеях. Тем югом, где ходил возлюбленный отец мой, и под его стопой не приминались травы. Теперь одно могло воспламенить меня – мечта о мести. Следуя ей, и прибыл я в Москву. Следуя ей, пороги незнакомых женщин обивал, чтобы наутро уходить, прах отряхнувши с ног, вычерпав все до дна или несолоно хлебавши – как повезет. Не раз подумывал все бросить и уехать. Но, как просвет между товарными вагонами, то были всполохи чиркнувшей спички в темноте и краткие минуты пробуждения меня иного, прежнего, кто был теперь в наркозном сне, пьян, упоен своей местью. Священная, месть даровала мне возвышеннейшие минуты творческого озарения, в сравнении с какими современное искусство, окормлявшее былых моих товарищей по ремеслу, было навозной кучей – эпатажным ложем Маяковского, склонившего ради пощечины общественному вкусу голову свою под колесо паровоза. А без нее чего бы я достиг, помимо жиденьких школярских откровений, сродни настенным истинам в подъезде?

Вгляделся пристальнее в трехвокзальный пейзаж. Один состав на боковом пути за башней Ленинградского привлек мое внимание. На первый взгляд, ничем не отличавшийся от остальных, пустых, не дотянувших до депо и на отшибе брошенных, этот стоячий поезд окружала многолюдная возня, как если б муравьи прилаживались к тулову гигантской гусеницы. Сперва подумал, что идет погрузка, но чем дольше наблюдал, прильнув к стеклу, тем больше убеждался – не погрузка, а посадка: закончилась очередная трудовая ночь, и все, кто пережил ее, грузились, как в отцепленный вагон, в стоячий поезд. Отцепленный вагон, в котором, если верить проходимцу Баннику, мне стоило искать второго ведьминого адресата.

И, не дождавшись, пока в ванной комнате вода утихнет, я бросил номер, хлопнул дверью. Стальной лифт ухнул из-под ног, спикировал, и я, оставив за спиной высотку, двинулся вкруг площади, сбежал по переходу вниз и скоро, миновав два зала Ленинградского, полупустого в этот час, вышел к бессонным поездам. Прошел платформу до конца, туда, где открывалась шпаловая рябь, фарватеры путей. С края платформы спрыгнул в гравий, как на гальку с волнореза, и зашагал навстречу синим железнодорожным семафорам.