Читать книгу Geschwistergeschichten - Arlette Schnyder - Страница 17

RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DES VATERS

ОглавлениеVOM HEIMARBEITERSOHN ZUM PFARRER

Johannes Schnyder kam als Johannes Schneider 1845 etwa eine Wegstunde vom Dorf Schwellbrunn entfernt im Toggenburg im Kanton St. Gallen zur Welt. Er profitierte von den Bestrebungen der demokratischen Bewegung Mitte der 60er-Jahre und konnte dank der Unterstützung von Johann Ulrich Zellweger, einem philanthropischen einflussreichen Kaufmann und Banquier,6 den weiten Weg vom Heimarbeitersohn zum Pfarrer machen.7 Die in den 1870er-Jahren vorgenommene Umbenennung seines Familiennamens vom bäurischen Schneider zu dem als edler empfundenen Schnyder8 verweist darauf, dass Johannes selbst seine Geschichte als die eines Aufsteigers empfunden haben mag. Seine Eltern Hans Georg Schneider und Katharina Ramsauer bewohnten ein kleines Gut. Katharina war bereits die zweite Frau von Hans Georg, das erste Kind, ein kleines Mädchen, starb nur einjährig, 1845 brachte Katharina Johannes zur Welt und starb im Wochenbett. Der verwitwete Vater heiratete wieder, zu Johannes gesellten sich 1849 und 1852 noch zwei Halbgeschwister. Das kleine Bauerngut warf nicht genügend Geld ab, Vater und Sohn verdienten mit der bis ins 20. Jahrhundert im Tal weit verbreiteten Heimarbeit am Webstuhl zusätzlich Geld.9 Ernst, der älteste Sohn von Johannes, schilderte die Kindheit seines Vaters in einem Lebensbild, das er für seine Stiefmutter 1916 verfasste: «Daheim zählte der Vater auf des Jungen Hilfe, wenn er aus der Schule heim kam. Im Winter musste er im Webkeller helfen u. das Spulen besorgen, oft bis spät in die Nacht. Im Sommer gab’s Arbeit draussen im Feld und das Hüten der Kühe Frühling und Herbst fiel besonders unserem Johannes zu, das war für den Jungen eine herrliche Zeit. Johannes fiel in der Schule als besonders begabt auf. Der Pfarrer des Ortes wurde auf ihn aufmerksam und fragte ihn, was er einmal werden möchte: ‹Pfarrer›, lautete die rasche Entgegnung.»10

Die Kindheitsbeschreibungen Johannes Schnyders sind in der Familienerzählung bis heute von dieser Mischung aus Naturzustand, genialer Anlage und plötzlicher Eingebung durchmischt. Wie der kleine Johannes so schnell zu seiner Antwort gekommen sei, so schrieb Ernst weiter, habe er selbst nicht gewusst. Der Dorfpfarrer überzeugte den Vater, seinen Knaben in die Kantonsschule zu schicken. Bald darauf starb der Vater. Dennoch konnte der Junge sein Studium fortsetzen. Die Erzählung, wie dies möglich wurde, hielt sich in unterschiedlichen Varianten auch in der mündlichen Überlieferung aufrecht. An der Abdankung von Johannes Schnyder 1901 wurde die Wende, die den einfachen und mittellosen Buben zum Mittelstand aufsteigen liess, folgendermassen beschrieben: «Die Fortsetzung seines Studiums war in Frage gestellt. Da führte ihn der treue Gott einmal in das Haus des bekannten Wohlthäters Banquier Johann Ulrich Zellweger. Dieser erkundigte sich über seine Verhältnisse und übernahm dann die Sorge für den strebsamen Jüngling. Er wollte ihn auf dem Pädagogium in Basel ausbilden lassen und schickte ihn zunächst in ein zürcherisches Landpfarrhaus, damit er dort mit einigen anderen jungen Leuten sich rasch die nöthigen Vorkenntnisse, besonders der alten Sprachen, erwerbe.»11

Die Erzählung, wie der Bub den Weg vom Heimetli bis in die grosse Universität in der Stadt fand, stellt eine Art Schlüsselgeschichte des Aufstiegs dar. Die starke Hand Gottes, der Fleiss des Knaben und die Güte des Donators Zellweger ebneten dem jungen Mann aus dem Bauern- und Heimarbeiterleben den Weg in das Bildungsbürgertum.12 In der Erzählung des Aufstiegs von Johannes Schnyder wird gleichzeitig betont, dass gerade die einfachen Verhältnisse den Jungen sich auf das Wesentliche konzentrieren liessen: Der jugendliche Johannes las beim Viehhüten die Bibel, in Ermangelung anderer Bücher im väterlichen Haushalt. «Mit 15 Jahren hatte er die Bibel viermal ganz durchgelesen.»13 Die Idylle des bibellesenden Buben beim Hüten der Tiere mutet selbst schon biblisch an und erinnert an die neuen Erweckungsbewegungen, bei welchen vor allem das Lesen der Bibel und die Nähe zur Natur sowie eine persönliche Beziehung zu Gott wichtig sind. So wird in der Geschichte des jungen Johannes bereits der Grundstein für seine spätere Position als Pfarrer gesetzt.

Das im obigen Zitat genannte Landpfarrhaus im Kanton Zürich, in welches Zellweger seine Zöglinge schickte, bereitete die Jungen ohne Vorbildung nicht nur auf die Universität vor. Dort lernten sie auch den bürgerlichen Lebensalltag kennen. Über diese Gewöhnungszeit ist ausser einer längeren Krankheit aus Überanstrengung und dem Lehrer, der während des Unterrichts rauchte, was die Knaben störte, kaum etwas überliefert. So wissen wir nicht, ob es den jungen Mann befremdete, ein eigenes Bett in einem grossen Haus zu haben, ob er mit den anderen jungen Männern eine Kammer teilte und wie die bürgerliche Küche ihm schmeckte. Auch können wir nicht sagen, ob er Heimweh hatte und die Arbeit im Freien vermisste oder ob er es genoss, nun nicht mehr bis spät in der Nacht am Webstuhl helfen zu müssen, sondern nach seinem eigenen Geschmack lesen und studieren zu dürfen.

Während seines Studiums in Basel wohnte Johannes Schnyder im theologischen Alumneum an der Hebelstrasse 17, das für unbemittelte zukünftige Theologiestudenten eine familiäre und kontrollierte Studiensituation ermöglichte: «Ihr Zweck ist zunächst, unbemittelte Jünglinge aus dem reformierten Theile unseres Vaterlandes, [...], welche sich dem Studium der Theologie gewidmet haben in einem christlichen Familienleben zu vereinen und ihnen die materiellen und geistigen Mittel zu ihrer Bildung darzureichen. [...] Der Inspektor und dessen Gattin werden sich als die Eltern der Alumnen betrachten und wünschen daher, dass dieselben ihnen kindliche Liebe und Vertrauen schenken, damit sich so ein wahres freundliches Familienleben gestalte.»14

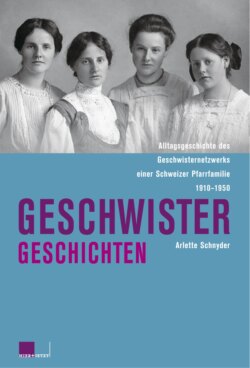

17 Johannes Schnyder, um 1870.

Auch der Aufenthalt im Alumneum, so wird klar, diente der Sozialisierung der «unbemittelten Jünglinge», die wohl oft aus ländlichen Gegenden in die Stadt kamen. In einem «christlichen Familienleben» lernten sie die Werte und das Verhalten kennen, die von ihnen als zukünftigen Pfarrern nicht nur als Seelsorger ihrer Gemeinde, sondern auch als Vorsteher ihrer eigenen Familie verlangt wurden.

DER AUFSTIEG INS BILDUNGSBÜRGERTUM UND DIE HEIRAT MIT HÖHEREN TÖCHTERN

Nach seinem erfolgreichen Studium lernte Johannes während seiner Vikariatszeit bei Pfarrer Peyer in Behringen seine zukünftige Frau Sophie kennen. Sophies Familie gehörte zu den alten Schaffhauser Geschlechtern. Zudem war Sophie gebildet, wurde sie doch in die Höhere Töchterschule in Schaffhausen geschickt. Johannes Schnyder machte also eine gute Partie.

In der Eidgenossenschaft kommen Mitte des 19. Jahrhunderts Bauern und Handwerker durch die Demokratisierungsbewegung und das für alle zugängliche Schulwesen vermehrt in den Genuss einer höheren Ausbildung. Als Ärzte, Anwälte oder Pfarrer stiegen ihre Chancen, wichtige Positionen im öffentlichen Leben bekleiden zu können. Hilfreich auf diesem Weg «nach oben» war die Heirat mit einer Tochter aus dem gehobenen Bürgertum.15 Dem Begriff des Bürgers kommt in der Schweiz des 19. Jahrhunderts nicht die normativ-emanzipatorische Bedeutung zu wie in Deutschland: «Dabei sind zwei Dinge grundlegend und markieren einen gewichtigen Unterschied zwischen der Geschichte des Bürgertums in Deutschland und in der Schweiz: Ein Adel, von dem man sich hätte abgrenzen und so bürgerliches Profil gewinnen können, existierte nicht, und die formale staatsbürgerliche Gleichheit war seit 1848 politisch durchgesetzt.»16 Jedoch verwendete die neue Elite, die aus Aufsteigern, Kleinbürgern und Zugezogenen bestand, die Rhetorik von Volk und Herren, um die Privilegien der alten Familien zu kritisieren. Tatsächlich begann sich eine klare Unterscheidung durchzusetzen: die zwischen Bürgern und Arbeitern. Die Bürger, hier als Besitzende, als Bourgeois verstanden, versuchten jedoch, diese Unterscheidung so wenig als möglich in Umlauf zu bringen.17 Das Bürgertum, zu dem nun Johannes Schnyder neu gehörte, ist ein schwer zu definierender, beweglicher Körper, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts neu formierte.

Um sich deutlich von seinem früheren Status als Heimarbeiter- und Bauernsohn abzugrenzen, veränderte Johannes Schnyder seinen Namen: Er führte während der 1870er-Jahre in den bäuerlichen Namen Schneider das als edel geltende ‹y› ein. Der Name begegnete ihm bei einer luzernischen Familie Schnyder von Wartensee, bei der er als junger Hauslehrer unterrichtete.18 «Erst Johannes Schnyder hat begonnen, seinen Namen mit y zu schreiben, was aber, um offizielle Richtigkeit zu beanspruchen, den zustimmenden Beschluss des Regierungsrats des Kantons St. Gallen vom 1. Dez. 1881 nötig machte.»19 Mit dieser aufwändigen Amtshandlung wertete Johannes seinen Familiennamen auf und passte ihn seiner neuen Position an, ja, der Name verwies gar über die jetzige Position hinaus auf eine herrschaftliche Vergangenheit.

Ebenfalls zum Aufstieg von Johannes Schnyder gehörte die örtliche Verschiebung, weg vom abgelegenen ärmlichen Tal in die vom freisinnigen Bürgertum dominierten Schweizer Städte. In der kleinen Gemeinde Fehraltorf im Zürcher Oberland gründete er seine Familie, mit fünf kleinen Kindern und seiner schwangeren Frau wurde er 1880 nach Zofingen berufen, einer prosperierenden, zentral gelegenen Kleinstadt. Im Jahr der Berufung nach Zofingen starb die erste Frau, Sophie, an der Geburt ihres sechsten Kindes. Mutter und Kind wurden gemeinsam in einem Sarg auf dem Zofinger Friedhof beigesetzt, wo der Vater jeden Sonntag mit seinen Kindern das Grab der Verstorbenen aufsuchte.

Der viel beschäftigte Pfarrer konnte sich unmöglich um seine Kinder kümmern; eine Schwester der Verstorbenen, Meta Peyer, übernahm den Haushalt. Wie dies sowohl Ernst als auch Lilly in ihren Erinnerungen an ihren Vater schreiben, hatte diese Tante wenig Geschick bei der Führung der Kinder, auch musste sie gleichzeitig ihren kranken Vater pflegen. Die übliche und nahe liegende Variante, eine Schwester der Verstorbenen zu heiraten, schien Johannes Schnyder nicht in Betracht gezogen zu haben, obwohl die beiden Schwestern Meta und Pauline Peyer noch ledig gewesen wären.20 Vielmehr begann der Verwitwete in Freundeskreisen nach einer geeigneten Frau und Mutter für die fünf Kinder zu suchen. Der aus der Ostschweiz stammende Melchior Schuppli, Rektor der Neuen Mädchenschule in Bern, konnte Johannes eine gute Partie anbieten:21 Caroline Wyttenbach, Lehrerin an seiner Schule, 27 Jahre alt. Sie stammte aus dem Berner Patriziat, allerdings einem verarmten Zweig mit wenig Einfluss, weshalb sie auch als Lehrerin ihren Unterhalt verdienen musste. Sie entschloss sich zur Ehe mit Johannes und übernahm den Pfarrhaushalt und die Erziehung der Kinder. In rascher Folge kamen in Zofingen weitere sieben Kinder zur Welt, von welchen eines im Alter von zweieinhalb Jahren starb. Die Pfarrersfrau wird als eine «verständnisvolle Lebensgefährtin»22 beschrieben. Verständnis war wohl notwendig, denn der Gatte hatte immer noch den Schmerz um seine verlorene Frau zu verwinden, eine grosse Gemeinde zu betreuen, war in kirchenpolitische Auseinandersetzungen verwickelt, ein begehrter Redner und daher viel abwesend.

DIE «POSITIVE» THEOLOGIE UND DER ZOFINGER ABENDMAHLSHANDEL

Johannes Schnyder fand während seines Studiums in Basel, Tübingen und Zürich in der Strömung der positiven Theologie sein Glaubensverständnis bestätigt.23 Die positive Richtung, auch als religiöser Konservativismus oder als die orthodoxe Vertretung der Kirche bezeichnet, erhielt in der Schweiz nach dem Sturz Napoleons vor allem durch das Bündnis der kirchlichen Erweckungsbewegung und der politischen Reaktion grosses Gewicht.24 Johannes war ein «Positiver». Konservative, dem freisinnigen Fortschrittsdenken kritisch gegenüberstehende reformierte Kreise zählten sich zu dieser Bewegung. Gegen diese konservative Haltung bildete sich der religiöse Liberalismus heraus, auch als Reformbewegung oder freisinnige Vertretung der Kirche bekannt. Religiöser und politischer Liberalismus waren in der Schweiz eng miteinander verbunden. Dies mag damit zusammenhängen, dass der Pfarrer in der Schweiz immer auch Staatsangestellter war und daher durchaus eine politische Rolle zu spielen hatte.25 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich die traditionelle Behördenautorität der Pfarrer – durch den Einfluss liberaler Strömungen – deutlich verkleinert: «Die revidierte Bundesverfassung 1874 garantierte Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Zivilehe wurde obligatorisch, die Ehescheidung war schon 1854 definitiv in die Hände der weltlichen Gerichte gelegt worden.»26 Der religiöse Liberalismus beurteilte die kirchlichen Dogmen kritisch, begann die Texte der Bibel als interpretierbare «Literatur» zu verstehen und verlangte die Bekenntnisfreiheit.27 Gerade die Bekenntnisfreiheit führte zu heftigen Debatten, die weit über kantonale Grenzen hinaus diskutiert wurde. Wie zum Beispiel der Zofinger Abendmahlshandel, in welchen Johannes Schnyder verwickelt war.

Als Johannes Schnyder 1879 nach Zofingen berufen wurde, war Zofingen eine reformierte Zunftstadt, deren Handel und Gewerbe blühte und die bald zur Hochburg der immer einflussreicheren freisinnigen Partei wurde. Johann Gottfried Matter, ein Liberaler und Fortschrittlicher, der von 1869 bis 1890 Stadtammann war, setzte sich vehement für Nationalbahn und Schulhausbau ein und förderte den Bau der Gas- und Wasserversorgung.28 Die reformierte Kirchgemeinde Zofingen setzte sich aus den zwei oben geschilderten religiösen Gruppierungen zusammen. Die Liberalen hatten ihre geistige Heimat im Verein für freies Christentum, während die Positiven sich im Evangelischen Verein versammelten.29 Die zwei Pfarrer der grossen Kirchgemeinde gehörten je einer Richtung an, die Kirchenpflege setzte sich aus Vertretern der Positiven und der Liberalen zusammen. Johannes Schnyder war ein klarer Vertreter der Positiven: «Es war eine gewaltig grosse Arbeit, die er in Zofingen that: (Bei 13 Konfirmationen hat er über 1600 Söhne und Töchter eingesegnet). Er that dies mit Freuden und viel Liebe und Anerkennung lohnte es ihm. Er wurde der geistige Führer der Positiven im Kanton, die mehr und mehr für wahren Fortschritt und wirkliche Freiheit einstanden und kämpften auf religiösem und kirchlichem Gebiet. Am schärfsten spitzten sich die Gegensätze in Zofingen selbst zu, und wenn auch Schnyder allezeit schlagfertig für Wahrheit und Wahrhaftigkeit in die Schranken trat, so litt er doch mehr unter diesen Verhältnissen, als Fernerstehende ahnten, und wurde recht kampfesmüde.»30

Die Zeit, in welcher Johannes Schnyder als Pfarrer in Zofingen amtete, war geprägt von heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Kirchgemeinde. Es entbrannte ein erbitterter Streit zwischen dem positiven Schnyder und dem freisinnigen Pfarrer Johann Rudolf Egg des Ortes, der eine nicht unbedeutende Zahl von Anhängern hinter sich scharte.31 Einer der strittigen Punkte zwischen Liberalen und Positiven war die Frage um das apostolische Glaubensbekenntnis. «Die Reformer kämpften gegen die Verpflichtung, in Gottesdiensten, bei den Taufen und beim Abendmahl das Apostolicum als christliches Bekenntnis zu verlesen. Es gab zahlreiche Pfarrer, die einzelne Sätze dieses Bekenntnisses nicht als ihren Glauben bezeugen konnten oder die wesentliche Aussagen der Evangelien im Bekenntnis vermissten. Sie empfanden den Bekenntniszwang mehr und mehr als eine Knechtung ihres Gewissens. [...] So kam es denn in den sechziger und siebziger Jahren zu erheblichen Auseinandersetzungen in den einzelnen Kantonalkirchen und ihren Synoden um die Frage des Bekenntnisses. Das Ergebnis war, dass fast überall der Zwang zum Apostolicum [...] aufgehoben wurde. Die evangelischen Kirchen der Schweiz waren die ersten Kirchen auf dem Kontinent, die den Bekenntniszwang abschafften und damit ihren Gliedern – und ihren Pfarrern – Bekenntnisfreiheit schenkten.»32 Diese Bekenntnisfreiheit nun war es, die in Zofingen zum Streit führte. Die Wahl des «als scharfer Liberaler»33 bekannten Pfarrers Johann Rudolf Egg 1887 veranlasste Johannes Schnyder dazu, die bisher gemeinsame Abendmahlsfeier in Frage zu stellen. Er ahnte wohl, dass die Verlesung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, an welchem ihm selbst viel lag, an der Seite des Reformers Egg kaum mehr geduldet würde. Möglicherweise beabsichtigte Pfarrer Schnyder eine Trennung der Kirchgemeinde, da er bei der Liturgie zum Abendmahl des Dank-, Buss- und Bettages 1888 die gegenseitige Toleranzgrenze überschritt, indem er das Apostolicum verlas, was für seinen liberalen Kollegen, der gemeinsam mit ihm das Abendmahl verteilte, als Provokation verstanden werden musste.34 Daraufhin kam es zu heftigen Auseinandersetzungen und gegenseitigen Anfeindungen, worauf die Feier des Abendmahls ab 1889 tatsächlich getrennt durchgeführt wurde.

18 Johannes Schnyder, um 1890.

Die beiden Pfarrherren wurden von der Kirchenpflege um die Darlegung der gegenseitigen Beschuldigungen gefragt: Schnyder reichte eine 54-seitige Beschwerde ein, Egg eine 30 Seiten starke. Zur Behandlung der Beschwerden kam es jedoch nie – Pfarrer Egg bot Schnyder an der zur Aussprache bestimmten Sitzung im Januar 1890 eine überraschende Versöhnung an, von der angenommen wird, sie sei im Vornherein von den Behörden und Egg abgefasst und vorbereitet worden.35 Die Feier des Abendmahls sollte wieder gemeinsam begangen, die Streitigkeiten begraben werden. Schnyder willigte, wenn auch zögernd, ein, folgte aber zwei Jahre darauf einer Berufung an die paritätische Gemeinde Bischofszell im Kanton Thurgau, wo er als guter Redner und treuer Seelsorger bis zu seinem frühen Tod 1901 geschätzt wurde. Doch auch noch von Bischofszell aus hielt er feurige Reden und verfasste Schriften, in denen er die Christen daran erinnerte, dass das Abbröckeln der Bekenntnisse und das Relativieren der Bibeltexte von der Kraft des Christentums wegführe. Eine von Pfarrer Schnyder am Buss- und Bettag gehaltene Rede, die 1895 in einem Bibelbericht abgedruckt wurde, verdeutlicht dies: «Es gibt in der ganzen Welt nichts, das so sehr die Kraft des Beharrens und die Kraft wahren Fortschrittes zugleich in sich trägt, das die Vergangenheit so gewaltig erfüllt und doch einer reichen Zukunft froh und voll ist, das so umgestaltend, so hinreissend ist, als wirkliches Christentum. Kaum aber haben wir also fröhlich unsern Glauben ausgesprochen, so hören wir Stimmen, die im Tone des Bedauerns oder gar der Verachtung uns entgegnen: ‹Ihr verkennt die Gegenwart. Jede auch weltgeschichtliche Erscheinung hat nur ihre bestimmte, gemessene Zeit. So auch euer Glaube. Alte Mauern und Thürme sind es noch, von Epheu umrankt, mehr nicht. Noch klammern sich daran die Schwachen, das lebendige Geschlecht der Wissenden und Starken wendet sich ab von ihm. Seht ihr denn nicht, wie Stein um Stein von eurer ehrwürdigen Ruine abbröckelt, geschüttelt vom Erdbeben einer neuen Zeit? Es wankt der Glaube, es sinken zusammen die Bekenntnisse, es weicht auch der letzte Pfeiler, die Schrift, und ihre erklärten Feinde wie ihre berufenen Hüter, sie schaufeln gemeinsam ihr Totengrab.› Christengemeinde! Es mögen nicht viele unter uns sein, die nicht schon so oder ähnlich haben reden hören und dadurch betrübt, beunruhigt, erschreckt worden sind. Haben wir da noch ein Recht, christliche Feste [...] zu feiern?»36

Die Frage des Pfarrers, ob christliche Feste noch gefeiert werden können, ist innerhalb der Debatte um Freizeit und Sonntagsgesetze zu verstehen, die in den 1890er-Jahren die Gemüter bewegte.37 Johannes Schnyder wehrte sich für die Einhaltung der Sonntagsruhe und setzte sich gegen die Historisierung der Bibel und des Christentums ein. Er wollte dieses als eine ewige Kraft verstanden wissen, die gleichzeitig den Fortschritt und das Beharren in sich vereint. Kritische Stimmen hörte Schnyder wohl auch in Bischofszell, die Positiven hatten jedoch im Thurgau relativ viel Einfluss.38

In den Biografien der Kinder Johannes Schnyders zeigte sich eine der liberalen Bewegung kritisch gegenüberstehende «positive» Haltung wirkungsmächtig: So zählte sich Ernst Schnyder als Pfarrer in Schaffhausen noch zu den Positiven, Hans sass im Vorstand des Sonntagsheiligungs-Vereins Thurgau, Paula folgte der Oxford-Gruppe, die als eine moderne Form der Positiven verstanden werden kann,39 Martha setzte sich dafür ein, dass das Töchterinstitut nicht zum reformierten Töchterinstitut umgewandelt wurde, sondern «seinen evangelischen Grundsätzen» treu blieb,40 und Sophie schrieb am 15. Mai 1930 an ihren Bruder Walter über die Richtungskämpfe innerhalb der Basler Mission: «Frau Degen lässt sich in die freisinnige Fortschrittspartei der Leonhardskirche wählen! Nächstens werde ich noch wegen meiner eher negativen Positivität im Haus hinausgeschmissen. Wir haben nämlich jetzt gerade einen ziemlichen Strauss in der Missionsgemeinde mit den Freisinnigen, weil hauptsächlich die Basler Mission nicht haben wollte, dass die Ost-Asien Mission in den Deutsch Evang. Missions-Ausschuss, der auf dem positiven §2 (Christus Gottes Sohn) fusst, aufgenommen würden, weil sie eben diesem § nicht zustimmen können.»41

Sophie war entsetzt, dass die Freisinnigen innerhalb der Missionsgemeinde immer grösseren Einfluss hatten, gleichzeitig stand sie der Religion im Allgemeinen kritisch gegenüber. Die Prägung durch das Elternhaus wirkte sich hier bis zu einem eigenartigen Widerspruch aus, den Sophie selbst als «negative Positivität» bezeichnete.

PFARRER UND VATER: SEELSORGE UND UNTERRICHT AUF SCHRITT UND TRITT

Mit der auf elf Kinder angewachsenen Grossfamilie, seiner Gattin und deren Schwester, der Köchin und einem Dienstmädchen zog Johannes Schnyder nach Bischofszell. Den Umzug überliess der Vater den Frauen und seinem damals 19-jährigen ältesten Sohn: «Er konfirmierte seine Konfirmanden in Zofingen an Weihnachten und hielt am Sylvester seine Abschiedspredigt. Dann fuhr er zu Vetter Mägis in Solothurn für einige Tage und überliess mir die Zügelei. Ich half beim Packen in Zofingen, fuhr mit dem letzten Zug bis Winterthur und andern morgens mit dem ersten nach Bischofszell [...]. Dann ging das Einräumen los. Ich hatte einen Plan und konnte die Träger nur dirigieren. Aber nachher kam das Plazieren der Möbel und hunderterlei Besorgungen. [...] Als wir fertig waren, kam der Einzug der Familie Schnyder abends 6 Uhr. Eltern, Tante, Meieli, und ein junges Dienstmädchen und 11 Kinder. Die Bischofszeller verglichen den Einzug mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Man zog mit Musik und Fackelbeleuchtung vor das Pfarrhaus, wo der neue Pfarrer in der bittern Kälte ein Begrüssungswort sprechen musste.»42

Die aus den Memoiren von Ernst zitierte Stelle macht deutlich, wie stolz der Älteste gewesen sein mochte, dass der Vater ihm «die Zügelei» überliess – wahrscheinlich eine leichte Übertreibung, da im Haushalt ja immerhin mehrere erwachsene Frauen mit anpackten, schliesslich waren seine beiden Schwestern Marie (Lilly) und Hedwig nur wenig jünger als er. Tatsächlich aber übernahm der Sohn wohl die Aufgaben, die dem Familienvater sonst zugestanden wären. Der etwas gewagte biblische Vergleich des Einzugs in Bischofszell mit dem «Auszug der Israeliten aus Ägypten», der von den Bischofszellern angestellt worden sei, blieb in den Familienerzählungen erhalten. Die Gleichsetzung des Einzugs der Pfarrfamilie mit dem Auszug eines Volkes scheint eigentümlich. Gemeint war möglicherweise der Auszug aus Zofingen ins gelobte Bischofszell? Die Beschreibung der Rede, die der Pfarrer für seine Gemeinde noch am Altjahrsabend halten musste, schliesst die insgesamt biblisch wirkende Szene ab: Der alttestamentarische Führer schart seine Leute um sich und begrüsst sie in der bitterkalten Nacht im Schein der Fackeln.

Der neu berufene Pfarrer betreute das grosse Gebiet zweier Gemeinden: die paritätische Kirchgemeinde Bischofszell und die reformierte Kirchgemeinde Hauptwil. Das grosse, ehrwürdige «Daller’sche» Kontorhaus wurde 1875 von der evangelischen Kirchgemeinde als Pfarrhaus hergerichtet.43 Die Kirchgemeinde Bischofszell zählte zwei Jahre vor dem Antritt des Pfarrers 2853 reformierte Seelen, davon waren 592 stimmberechtigt.44 Am Ende der Amtszeit Pfarrer Schnyders um 1900 war die Zahl der Kirchgemeindemitglieder auf 3115 angewachsen, darunter befanden sich 650 Stimmberechtigte und 640 Haushaltungen.45 Die Kirchgemeinde Hauptwil war kleiner, die Haushaltungen weiter verstreut.

Johannes Schnyder hatte in beiden Orten die Predigt zu halten, Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen vorzubereiten und durchzuführen, den Konfirmandenunterricht abzuhalten sowie Latein und Griechisch zu unterrichten. Die Jahresberichte der Kirchgemeinde zählen als Unterweisungslehrmittel die Lutherbibel und die Familienbibel auf, in der Kinderlehre wurde «Das Leben Jesu II» im Kinderlehrebuch durchgenommen sowie vor allem der Auftrag der inneren und äusseren Mission vermittelt. Der Bischofszeller Kirchenchor, in welchem der Pfarrer massgebend mitwirkte, zählte um 1900 60 Mitglieder, die Zahl sank jedoch nach dem Tod Johannes Schnyders bis 1910 auf 40.46 Als Schulvorsteher hatte Schnyder auch im Schulwesen ein bedeutendes Gewicht. Zudem hatte die Bürgergemeinde seit 1870 sämtliche Dokumente des Armenwesens der Kirchgemeinde zur Verwaltung übergeben.47

Das pädagogische Gewicht, das der Vater in der Gemeinde hatte, erstreckte sich in besonderem Mass auf seine Kinder. Eine vorbildliche Erziehungsarbeit des Vaters an seinen eigenen Kindern entsprach dem in der Praxis umgesetzten Wort Gottes. So hatte jedes Kind des Pfarrers als Glied seiner Gemeinde ein besonderes Gewicht und musste mit viel Liebe dem Christentum zugeführt werden. «In wenigen anderen Familien bekamen die kleinen Kinder zu allen Zeiten so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung gerade auch von den Vätern wie im Pfarrhaus.»48 So erzählte Johannes Schnyder an freien Nachmittagen Martha und Paula in Zofingen Geschichten von Johannes Huss, Zwingli und Luther, zu diesem Zeitpunkt waren die Mädchen etwa sechsjährig.49

Der Unterricht beim Vater fand nicht nur an freien Nachmittagen statt, sondern vor allem für die grösseren Kinder auch in der Schule: So war der Vater für sieben seiner eigenen Kinder Religionslehrer, gab seinen Söhnen Ernst und Karl Latein- und Griechischunterricht und seiner Tochter Sophie Privatstunden in Latein, immer von sieben bis acht Uhr morgens. Er taufte alle seine Kinder und gab sieben von ihnen den Segen zur Konfirmation. Er übernahm einen durchaus gewichtigen Teil hausväterlicher Aufgaben im Bereich der Erziehung der grösseren Kinder:50 «Und wenn ich hinter den Lateinbüchern sitzen werde, so werde ich auch immer an den Verstorbenen denken müssen. Wie oft erzählte er uns Studenten Geschichten wenn wir an eine gewisse Stelle kamen, um uns das Lernen leichter zu machen.»51

Der Unterricht der Söhne wurde vom Vater persönlich betreut und ergänzt, aber auch der Unterricht der Töchter war ihm wichtig. So erhielten Martha und Rosa Englischstunden beim Direktor der Sekundarschule: «Sehr viel Ehre machte ich ihm [dem Vater, Anm. A. S.] in diesem Fach nicht, aber obschon Herr Direktor einige Male bei ihm klagte, schalt er uns doch nicht; denn er wusste, dass unsere Zeit durch Schularbeiten sehr ausgefüllt war. Gleich nach der Stunde gingen wir in sein Studierzimmer, wo er über seiner Sonntagspredigt sass. Wir erzählten ihm, wie es uns ergangen, ob Herr Direktor zufrieden mit uns gewesen sei oder nicht.»52

19 Pelagius-Kirche Bischofszell, um 1900. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Kirche von der reformierten und der katholischen Kirchgemeinde paritätisch benutzt.

Der Vater bezahlte die Stunden nicht nur, sondern kontrollierte nach dem Unterricht die Leistungen, indem die Mädchen bei ihm Bericht erstatteten. Im Lebensbild, das die Kinder kurz nach dem Tod des Vaters zeichneten, wirkte er als milder, aber strenger Förderer. Das Interesse des Vaters an den schulischen Leistungen der Töchter mochte zusätzlich auch ein Interesse am Schulbetrieb im Allgemeinen gewesen sein: «Welche Aufmerksamkeit schenkte er immer unseren Schulerlebnissen, besonders seit wir in die Sekundarschule gingen, an welcher er Präsident war. Da interessierte er sich für die kleinste Tatsache.»53

Der Vater, Präsident der Schulkommission, konnte mit der Berichterstattung der Kinder nicht nur deren Betragen und Leistungen kontrollieren, sondern hatte zugleich guten Einblick in die Unterrichtstätigkeiten des Lehrpersonals. Den Pfarrerskindern kam dadurch wohl eine oft schwierige Rolle zu – sie standen zwischen dem Pfarrer und den Schulkameradinnen und Schulkameraden. Vorbild für die einen und Informanten für den anderen zu sein, muss auch anstrengend gewesen sein. Darüber wird aber nicht geschrieben.

Die Erziehung und Bildung der Pfarrerskinder war exemplarisch. Denn wenn der Pfarrer seine eigene Familie zum vorbildlichen christlichen Leben führen konnte, so vertraute ihm die Gemeinde und glaubte seinem Wort.54 Pfarrerskinder gelangten so, ob sie wollten oder nicht, auf den Präsentierteller. «Um sein eigenes Leben mit seiner Verkündigung in Einklang zu bringen, blieb dem Pfarrer kaum ein anderes Feld als das der Kindererziehung. Hier konnte man die innere Stimmigkeit seiner Lehre, die Fruchtbarkeit seines Glaubens messen.»55 Die besondere Nähe des Pfarrers als Vater mochte für die Kinder zum Teil bedrückend gewesen sein. Beschrieben wird aber – gerade in den Texten der Kinder kurz nach dem Tod – die besondere Nähe zu einem Vater, dessen geistliche Aufgabe ihnen Schutz bedeutete. Dies wird in der Geste des väterlichen Segens besonders deutlich: «Jedes Mal bevor wir wieder nach den Ferien zur Schule gingen nahm er jedes bei Seite u. segnete es u. sagte zu uns: ‹Der Liebe Gott segne dich u. gebe dir Kraft deine Arbeiten u. Pflichten zu erfüllen. Sei fleissig u. aufmerksam und mache uns (den Eltern) u. Lehrern viel Freude.› Er sprach dann gewöhnlich noch Aarons Segen über uns u. wir waren dann neu gestärkt u. fröhlich gingen wir wieder in die Schule.»56

Der zu diesem Zeitpunkt 13-jährige Karl beschrieb diesen Segen als eine Stärkung. Gertrud erwähnte dasselbe Ritual und ergänzte es durch die Information, der Vater habe ihr den Segen ins Ohr geflüstert. Die explizite Zuwendung, die jedes einzelne Kind erfuhr, muss die Jugendlichen beeindruckt haben. Der Vater, der als Pfarrer den direkten Zugang zu Gottes Segen hatte, konnte ihnen damit einen mächtigen Schutz mitgeben. Auch wenn er seine Kinder zu Hausbesuchen mitnahm, wird er als grosse, schützende Figur beschrieben. Dies kommt in den beinahe zu einer Legende verdichteten «Lebensbild eines lieben Entschlafenen» von Ernst Schnyder zum Ausdruck: «Abends stand oft schon der Mond überm Walde und beleuchtete den Heimweg, da tönte es denn auf der einsamen Strasse aus frischen Kinderkehlen von Vaters tieferer Stimme begleitet: Der Mond ist aufgegangen etc. Die Kleinsten durften Ihre Hände in Vaters grosse Taschen stecken und er führte sie durch Nacht und Nebel heim, wo Mutter ihrer schon wartete um die kleine müde Garde möglichst bald unter die warme Decke zu versorgen.»57

Zu Kranken- und Hausbesuchen in der weit verzweigten Gemeinde nahm Johannes Schnyder immer wieder seine Kinder mit. Wieweit dies auch zur Entlastung der Gattin geschah, die wohl mit den Kleinsten zu Hause blieb, geht aus den Quellen nicht hervor. Glaubt man dem Zitat, so war der Pfarrer auch mit den jüngeren Kindern unterwegs, die dann ihre Hand in seine Tasche stecken durften. Dies wird auch von Rosa betont, wenn sie schreibt, er habe oft seine ganze Kinderschar nach Hauptwil, Gottshaus und auf den Tannenberg zu Hausbesuchen mitgenommen. Rührend mutet die Stimmung an, die Ernst in seiner Beschreibung heraufbeschwört, wie der grosse Vater seine Schar «durch Nacht und Nebel» heimbringt. Während der Vater als grosser Beschützer in den Erinnerungsbildern auftaucht, sind die Kinder gleichzeitig seine Helfer. Auf den Touren zu Haus- und Krankenbesuchen gab es immer wieder Gaben der Besuchten, die der Pfarrer, seiner Zuckerkrankheit wegen, nicht annehmen konnte: «Immer gab es Leute, welche die allezeit hungrigen Schnäbel mit Freuden fütterten. Ihm selbst war es oft unangenehm, wenn er das freundliche Anerbieten der Leute abschlagen musste seines Leidens wegen. Desto lieber sah er uns dann zu, wenn es allen so gut schmeckte.»58 Die Kinder übernahmen so die Aufgabe des Pfarrers, sich bewirten zu lassen.

Die Beteiligung der Kinder an den Aufgaben des Vaters war immer auch Erziehung. Verstärkt wurde dies durch die unscharfe Trennung zwischen pfarrherrlicher Arbeit und dem Familienleben im Pfarrhaus. Der Pfarrer studierte zu Hause, er schrieb seine Predigt zu Hause, die seelsorgerischen Fälle kamen zu Hause vorbei. Dies bewirkte, dass die Kinder – wie die Pfarrfrau ohnehin – Aufgaben für den Vater oder für die Mutter zu übernehmen hatten. So liess Johannes Schnyder seine Töchter Klavierstunden nehmen, da sie baldmöglichst die Mutter, die oft im Wochenbett war, am Harmonium bei der Morgenandacht ersetzen mussten. Auch nahm er Lilly, Rosa und Sophie als Organistinnen zu verschiedenen Anlässen mit. In der Sonntagsschule wirkten die Töchter massgebend mit. Die kleineren Kinder hatten Botengänge für den Vater zu machen und beteiligten sich beim Sammeln der Kollekte. Die grosse Kinderschar war für den Pfarrer eine Stütze in der Gemeinde.

Das Arbeitspensum, das sich der Pfarrer auferlegte, war, nach den Worten seines Sohnes, der die Bestattungspredigt hielt, mit der Losung zusammenzufassen: «Ich muss wirken die Werke dess, der mich gesandt hat, so lange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.»59 Zu diesem Werk gehörte es, die Kinder auf den rechten Weg zu führen, sowohl die eigenen wie auch die Gemeindemitglieder, die als Gotteskinder verstanden wurden. Die Worte, die an Johannes Schnyders Beerdigung von ‹einem Freund› gesprochen wurden, zeigen die Nähe der Rollen des Vaters und des Pfarrers noch einmal:

«Vater und Pfarrer, das geht in einem:

Ihr Kinder, weint an des geliebten Vaters Grab.

Ihr Ehepaare, dankbar denket noch an ihn,

Ihr Herzen all’ verdankt was er im Herrn Euch gab,

Da tröstend er Euch wies zum Heiland hin.

Doch ob Ihr weint um diesen Vater der Gemeinde,

Der alle liebte, Freunde, wie die Feinde,

So gönnt ihm doch das Glück beim Herrn daheim

Ja er ging heim!»60

INNERE UND ÄUSSERE MISSION – PIETISMUS IM PFARRHAUS DES 19. JAHRHUNDERTS

Was Pfarrer Schnyders Schaffen in allen Bereichen prägte, war seine grosse Begeisterung für die Werke der inneren und äusseren Mission. Diese missionstheologische Überzeugung soll im Folgenden in Verbindung mit dem Begriff des Pietismus betrachtet werden, der die geistige und religiöse Haltung der Pfarrfamilie Schnyder zusätzlich charakterisierte.

Der Pietismus war eine religiöse Erneuerungsbewegung des Protestantismus des späten 17. und 18. Jahrhunderts und gilt neben dem englischen Puritanismus als die bedeutendste religiöse Bewegung seit der Reformation.61 Der Beginn des Pietismus wird auf das Erscheinen von Philip Jakob Speners «Pia Desidera» 1675 datiert.62 Er war eine Reaktion auf die als totes Gewohnheitschristentum angesehene altprotestantische Orthodoxie. Die Begründer des Pietismus setzten dagegen auf Individualisierung und Verinnerlichung des religiösen Lebens und entwickelten neue Formen persönlicher Frömmigkeit und gemeinschaftlichen Lebens.63 Den Pietisten ging es um einen lebendigen, «gelebten» Glauben, es genügte nicht, die Kirche zu besuchen und eine Predigt anzuhören. «Wichtig war die persönliche Heiligung, zur Vollkommenheit zu gelangen. Diese neue Wendung ins Persönliche wird auch als ‹religiöser Individualismus› bezeichnet.»64 Nebst Spener gilt der im 18. Jahrhundert in Halle tätige August Hermann Francke als Vater des Pietismus. Dieser gründete so genannte Reformanstalten, die nach damals fortschrittlichsten pädagogischen Erkenntnissen geführt wurden. Innerhalb des Pietismus erhielten Frauen eine relativ starke Position, ihre Ausbildung wurde als unabdingbar angesehen. So waren von rund 2000 Schülern an Franckes Schule fast die Hälfte Mädchen.65 Die Kinder Gottes sollten alle ihre persönliche Beziehung zu Gott aufbauen können. «Die Schüler seiner Einrichtungen waren Träger pietistischer Ideale. Indem sie in ihren jeweiligen Ämtern diese Ideale nach aussen trugen, bildeten sie ein Netzwerk pietistischer Stützpunkte innerhalb und ausserhalb Europas. Francke war treibende Kraft für viele christliche Werke, so die ‹Innere Mission› als Kranken- und Armenfürsorge und die ‹Äussere Mission› in Südindien.»66 Diese Aufteilung setzte sich im Sprachgebrauch pietistischer Kreise durch, sodass auch Johannes Schnyder sich selbst als Verfechter der inneren und äusseren Mission bezeichnete.

Wenn ich von Johannes Schnyder als Pietisten spreche, so bedeutet dies nicht, dass er sich selbst als solchen bezeichnete. Dies spiegelt die Schwierigkeiten bei der Verwendung des Begriffes im Allgemeinen wieder. Als eine Art Sammelbegriff der geistigen Haltung protestantischer Erneuerungsbewegungen wird er relativ unscharf verwendet.67 So betonte Johannes Schnyder in seiner Schrift, dass die Mission nicht von «engen Pietisten» vertreten würde, sondern von frei- und weitdenkenden Menschen.68 Die Basler Mission, für welche sich Johannes Schnyder besonders einsetzte, war eine der deutschsprachigen Missionsgesellschaften, die durch den so genannten württembergischen Pietismus stark geprägt war. Das Selbstverständnis dieser einflussreichen Missionsgesellschaft war bis ins 20. Jahrhundert von diesem Geist geprägt.69 Wenn sich Johannes Schnyder für die Werke der inneren und äusseren Mission einsetzte, sich aber gegen die Etikettierung «pietistisch» abgrenzte, spiegelt dies diskursive Feinheiten im ausgehenden 19. Jahrhundert wider.70 Eine exakte Positionierung war gerade innerhalb der religiösen Richtungen wichtig. So zählte sich Johannes Schnyder zu den «Positiven», womit er seinem Handeln ein politisches Profil gab. In den Augen der Positiven war Francke der «positive Praktiker», während Rousseau der «negative Theoretiker» war. Wenn ich in dieser Arbeit vom Pietismus der Familie Schnyder spreche, so meine ich damit ihre durch diese religiöse Erneuerungsbewegung spezifische soziale und kulturelle Prägung und die damit zusammenhängende alltagsstrukturierende Denkweise und Weltsicht.

Johannes Schnyders Überzeugung war es, die Mission sei «das grossartigste Werk der Gegenwart»,71 und er setzte sich dementsprechend dafür ein. So muss man sich vorstellen, dass der «Basler Evangelische Heidenbote» und das «Evangelische Missions-Magazin» sowie der «Christliche Volksfreund» von den Eltern gelesen und besprochen wurden; auch die heranwachsenden Kinder lasen die Blätter und setzten sich mit den Themen auseinander. Wie bereits oben erwähnt, unterhielt Johannes Schnyder gute Beziehungen zur Basler Mission, der wohl einflussreichsten protestantischen Vertreterin der «äusseren Mission» in der Schweiz und in Süddeutschland. Zudem lag ihm das seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz aufkommende Diakonissenwesen, das im Dienste der «inneren Mission» stand, am Herzen. Seine erste Frau, Sophie Peyer, wäre Diakonisse geworden, hätte sie nicht den jungen Vikar kennengelernt, ihre Schwester war Diakonisse in St-Loup, deren Vater, Pfarrer Peyer, war ein engagierter Mann im Diakonissenwesen. Auch eine Schwester von Caroline, der zweiten Frau Johannes’, wurde Diakonisse.

Wie stark diese Netzwerke weiterwirkten, zeigen die Lebensläufe der Nachkommen von Johannes Schnyder. So wählten zwei seiner Töchter den Beruf der Diakonisse, wobei eine entgegen ihrem Wunsch ihre Schwesterntracht wieder ablegen musste. Ernst, der älteste Sohn, wurde nicht nur Pfarrer, sondern auch Präsident des Missionsvereins Thurgau sowie Präsident der so genannten Heimatgemeindevertretung der Basler Mission, der eigentlichen Synode des ganzen Missionswerks im In- und Ausland. Ernsts Frau Luise war die Tochter des Hausgeistlichen und Vorstehers des Diakonissenhauses Neumünster in Zürich. Sophie arbeitete als Sekretärin bei der Basler Mission, die übrigen Geschwister waren an Bazaren tätig, sammelten und spendeten selbstredend sowohl für die innere wie für die äussere Mission. Zwei von Johannes Schnyders Enkeln fuhren mit der Basler Mission für Jahre nach Übersee.

Ein Überblick über die veröffentlichten Schriften von Johannes Schnyder spiegelt seine Überzeugungen: ein Lebensbild des Zürcher Antistes Breitinger,72 eine volkstümliche Biografie des Johann Hinrich Wichern, des Vaters der inneren Mission,73 eine Abhandlung über Recht, Pflicht und Erfolg der Mission74 und eine abgedruckte Rede zum Buss- und Bettag im Jahresbericht des Thurgauer Missionsvereins.75

Was den Pfarrer am Missionsgedanken faszinierte, kann anhand seiner 1882 veröffentlichten Schrift «Der Evangelischen Heidenmission Recht, Pflicht und Erfolg» erläutert werden: Schnyder teilte mit dem Sprachforscher Max Müller die Religionen in missionierende und nicht missionierende ein. Die nicht missionierenden Religionen, so Schnyder weiter, erstarrten zu Mumien, während die missionierenden Religionen lebendig seien. Müllers wie Schnyders Überzeugung war es, dass das Christentum im höchsten Mass missionierend sein müsse, da es die Offenbarungsreligion des lebendigen Gottes sei.76 Der Auftrag, die Botschaft Gottes an alle weiterzugeben, wurde dementsprechend nicht nur als ein Werk der Barmherzigkeit gegenüber der Heidenwelt angesehen,77 sondern auch als «eine Pflicht der Selbsterhaltung für die alte Christenheit».78 Die Mission – so die Erklärung – erneuere den eigenen Glauben, indem sie ihn ausbreite und verkünde. Dass es bei dieser Ausbreitung nicht nur um Glauben ging, sondern auch um territoriale Ansprüche der expandierenden Wirtschaftsmächte Europas, wird aus dem durchaus pragmatischen Fortschrittsdenken des Missionsfreundes schnell deutlich: Die Mission helfe nämlich dem rasenden Fortschritt, neue Gebiete erschlössen sich dem Weltverkehr und dem Handel, denn die Mission erziehe die Heiden zur Arbeit und zum Pflichtgefühl.79 Diese Argumentation macht sichtbar, dass 1882 der wirtschaftliche Faktor der Mission durchaus in Betracht gezogen wurde und als Argument gegen das den «engen Pietisten» anhaftende altertümelnde Bild verwendet wurde.

Die Erfolge der Mission dienten nach der Ansicht ihrer Förderer nicht nur und vor allem der Expansion der Kolonialmächte, sondern führten vor allem zu einer Erneuerung und Erfrischung des eigenen Glaubens: «Wie es Freiheit wirkt statt der Sklaverei, friedliches Beisammenwohnen statt des endlosen Kriegens und Mordens; Freude und Hoffnung statt der trotzigen Furcht und Angst, die sonst ihr Leben beherrschte; wie Gerechtigkeit waltet, wo sonst der Stärkere rücksichtslos seiner Laune folgte – da muss auch über die alte Christenheit ein neuer Geist freudiger Zuversicht kommen in die sieghafte Kraft des jungen Evangeliums; ja manche heidnische Gemeinde wird uns ein Spiegel zu heilsamer Beschämung.»80

Die Verknüpfung von innerer und äusserer Mission wird hier sichtbar. So argumentierte der Missionsfreund, dass die äussere Mission den Blick für das Elend in den eigenen Ländern schärfe. Schnyder erinnerte daran, dass die in Afrika oder Indien tätigen Missionswerke eng verbunden seien mit den Werken der inneren Mission im eigenen Land. In Basel seien die gleichen Männer, die sich für die äussere Mission in aller Welt einsetzten, auch die, welche Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder gründen oder einsame Fabrikarbeiterinnen schützen und Handwerksburschen- und Mädchenherbergen errichten würden: «Württemberg, das dicht durchzogen ist von einem Netz von Anstalten der rettenden und bewahrenden Liebe für die Unglücklichen, für Kinder, die sonst ordentlicher Erziehung ermangeln müssten – für Blinde, Taubstumme, Epileptische, hilflose Alte, von Diakonissenhäusern zu Gunsten der Kranken – es ist zugleich das Land der Mission.»81

Sein Engagement für die Werke der Mission war dem Pfarrer auch als Familienvater ein wichtiges Anliegen. Ernst schreibt in seinem Lebensbild des Vaters, dass dieser, angesprochen auf seine acht Töchter, schlagfertig zu antworten wusste: « ‹Für jedes Diakonissenhaus eine Schwester› pflegte er seinen Freunden lächelnd zu sagen, auf seinen Segen hindeutend.»82

Tatsächlich handelte der Vater bei seinem zehnten Kind Gertrud in diesem Sinn, wenn er verkündete, es sei eine kleine Diakonisse geboren worden. Dass dieser Wunsch des Vaters nicht einfach so weggesteckt werden konnte, wird aus den Aufzeichnungen der durch diesen Spruch geprägten Tochter klar: Bei ihrem Eintritt in das Diakonissenhaus Riehen und bei jedem Jubiläumsbericht stellte sie des Vaters Bestimmung als unausweichlichen Weg dar: «Es begann mit meinem ersten Lebenstag, als mein lieber Vater, Pfarrer in Zofingen, sein 10. Kind im Besonderen seinem Herrn weihte, indem er allen Verwandten u. Freunden per Karte mitteilte, dass eben eine kleine, muntere Diakonissin zur Welt gekommen sei. So legte er seinen brennenden Wunsch durch die Hingabe der kleinen Gertrud Klara an die Diakonie seinem Kinde in die Wiege. Mein Vater war ein eifriger Förderer der äussern und innern Mission u. hätte gerne alle seine Kinder im Dienste am Reiche Gottes gewusst. Als er dann mit 56 Jahren in Bischofszell rasch heimgerufen wurde, war es mir ein heiliges Vermächtnis dem Wunsch meines Vaters zu folgen. Ich war ja erst ein Kind von 11 Jahren, aber der Gedanke an sein Vermächtnis begleitete mich beständig.»83

Der brennende Wunsch des Vaters und die über den Tod hinaus wirkende Autorität seines schicksalsbestimmenden Spruches zeigt, wie ernst ihm die Sache mit der Mission war. Die Töchter, so könnte man meinen, waren alle Bräute Gottes, die sich in der Verbreitung des lebendigen Glaubens, wie er von den Pietisten verstanden wurde, für eine bessere Welt einsetzten. Dass christlicher Glaube weitergepflanzt werden sollte, war für die Kinder tägliches Brot. Ihre zukünftigen Lebensaufgaben als Erzieherinnen, als Pfarrer, Arzt oder Diakonisse wurden nicht zuletzt in diesem Sinn verstanden.