Читать книгу Geschwistergeschichten - Arlette Schnyder - Страница 9

METHODE

ОглавлениеIch möchte im Folgenden die methodischen Grundlagen vorstellen, denen ich mich in meiner Arbeit verschrieben habe. Ich stelle mich dabei in vier verschiedene wissenschaftstheoretische Kontexte, die ich grob mit 1. Geschlechtergeschichte, 2. Alltagsgeschichte, 3. Politics of Location und 4. Geschichte als Kunst der Textinterpretation überschrieben habe. Mein eigenes Verständnis dieser vier Bereiche, das ich im Folgenden erläutern werde, ergibt die Methode, die mich durch diese Arbeit leitet.

GESCHLECHTERGESCHICHTE: LEDIGE FRAUEN – VERHEIRATETE MÄNNER

Geschlechtergeschichte zeichnet sich nicht durch eine einzelne Methode aus, sondern durch eine bestimmte Perspektive: dass das Geschlecht einer Person, ebenso wie die Klasse oder die Ethnie, zu der sie zählt, Lebensbedingungen und Handlungsspielräume prägt, politische und wirtschaftliche Wirkungsmacht entfaltet. Geschlecht stellt somit in jedem untersuchten Gegenstand der Sozialwissenschaften eine massgebende Kategorie dar.

«Versteht man Geschlecht als soziale und komplexe Beziehung, so heisst das, dass die Suche nach Frauen in der Geschichte nicht einfach die Suche nach einem bisher vernachlässigten Gegenstand ist, sondern die Frage nach bisher vernachlässigten Beziehungen zwischen Menschen bzw. Menschengruppen.»31 Gisela Bock fasste zusammen, was die feministische Geschichtswissenschaft in den 1980er-Jahren bewegte. Es ging nicht mehr um eine Anhäufung berühmter Frauen, auch nicht mehr um die Betrachtung der «Frau im Bürgertum» oder der «Frau der Arbeiterklasse». Das Ziel war es nun, Geschlecht als eine komplexe Kategorie darzustellen, die soziale und politische Diskurse hervorbringt und durch diese selbst wieder beeinflusst wird. Joan Wallace Scotts Aufsatz «Gender: A Useful Category of Historical Analysis» hat das Verständnis von Geschlechtergeschichte auch im europäischen Raum durch den Begriff «gender» nachhaltig geprägt.32 Geschlecht als eine ebenso konstruierte wie allgemein prägende Kategorie wie Klasse und Rasse zu verstehen, bedeutete, dass die unterschiedlichen Kategorien nicht mehr als jeweils unterschiedliche ideologische Richtungen des Feminismus verstanden werden konnten (Marxismus, Black-Feminist-Movement), sondern in komplexer Wechselwirkung entlang der verschiedenen Achsen der Macht betrachtet werden mussten. In der aktuellen Geschlechterforschung, insbesondere den «postcolonial studies», hat sich das Konzept der «Intersectionality», diesen mehrfach verschränkten, komplexen Beziehungen zwischen sozialen Determinanten wie Geschlecht, Klasse, Rasse, Religion oder Ethnie zugewandt.33

Judith Butler betont, dass universelle Aussagen nicht mehr objektiv wahr sein können, wenn Klasse, Rasse, Ethnie und Geschlecht mit in Betracht gezogen werden.34 Geschlechtergeschichte vertritt ein Wissenschaftsverständnis, das universalistischen Ansätzen kritisch gegenübersteht.

Sowohl Butler als auch Scott sind amerikanische Wissenschaftlerinnen, die in ihrer eigenen Forschungstradition stehen. Ob wir in der Debatte um feministische Theorie und Genderstudies vor allem amerikanische Gender-Konzepte verwenden, ob wir französische Theorien anwenden oder uns in eine deutsche Forschungstradition stellen, ist von Bedeutung. Die Philosophin Rosi Braidotti schlägt vor, so viele unterschiedliche Ansätze wie möglich zu reflektieren: «This is no mere cultural pluralism but rather the awareness of the equal relevance of theoretical traditions that may appear very far from each other. To remain within Western Europe, for instance: whereas ‹sexual difference› theories are mostly French-oriented, ‹gender› theories are closer to English-speaking feminism.»35 Kulturelle Differenzen innerhalb der feministischen Theorie können und müssen fruchtbar gemacht werden.

In meiner Arbeit versuche ich den Begriff «gender» wo möglich zu vermeiden. Dies liegt nicht nur an seiner zurzeit bis zur Unkenntlichkeit strapazierten Verwendung, sondern auch an der Schwierigkeit einer Übersetzung des Begriffs in die deutsche Sprache.36 Der englische Begriff «gender», der das grammatische Geschlecht bezeichnet und damit innerhalb des Englischen immer schon die Konstruiertheit von Geschlecht durch Sprache bedeutet, ist im Deutschen (wie auch in den romanischen Sprachen) nicht adäquat vorhanden. Deshalb wird der englische Terminus oft bevorzugt.37

Ich habe mich für den Gebrauch des Begriffs «Geschlecht» entschieden, da ich der sprachlichen Unschärfe des kaum übersetzbaren «gender» in unserem Sprachraum misstraue.38

Geschlechtergeschichte fordert dazu auf, das Geschlecht von Frauen und Männern in ihrem jeweiligen Umfeld mitzudenken. «Als ‹Geschlechterfrage› oder überhaupt als ‹Frage› hat man meist nur das weibliche Geschlecht, bzw. die ‹Frauenfrage› bestimmt. Männer schienen ausserhalb des Geschlechterverhältnisses zu stehen im gleichen Mass, wie sie es dominierten. Es erscheint als selbstverständliches Erfordernis, Frauengeschichte immer (auch) auf die Geschichte von Männern zu beziehen, aber bisher noch kaum, Männergeschichte auf die Geschichte von Frauen zu beziehen.»39

In den letzten Jahren hat die Geschlechtergeschichte gerade in der Diskussion um Methoden die Rolle von Metanarrationen und die epistemologischen Grundlagen einer neuen Historiografie eine zentrale Rolle gespielt.40 Geschlechtergeschichte mit ihrem pluralistischen Verständnis von Geschichte stellt eine historiografische Herausforderung dar, die neue Ansätze nicht nur ergänzend zur allgemeinen Geschichte versteht, sondern die Einbindung der Pluralität der Ansätze als Programm fordert.41 Karin Hausen verlangte in diesem Zusammenhang, «endlich die Nicht-Einheit als Programm genauer zu reflektieren, offensiv zu bearbeiten».42

ALLTAGSGESCHICHTEN UND FALLSTUDIEN VON FAMILIEN

Sowohl Alltagsgeschichte als auch Fallstudien sind Formen der Mikrogeschichte. Den oft mit der Alltagsgeschichte in Verbindung gebrachten Begriff der Mikrogeschichte hat Jacques Revel erhellend beschrieben. Die Mikrogeschichte lässt, durch einen mit dem optischen Trick der Vergrösserung zu vergleichenden Perspektivenwechsel, durch die Technik des Zooms, etwas ganz Kleines, eine Person, eine Situation, einen Moment, ganz gross erscheinen und macht dadurch neue Einsichten möglich.43 Ich werde im Folgenden zeigen, wie ich methodische Ansätze, die von Fallstudien ausgehen, und Überlegungen der Alltagsgeschichte für meine Studie fruchtbar mache.

FALLSTUDIEN

Die zwölf Geschwister stammen aus einer reformierten Pfarrfamilie, ihre Erziehung ist geprägt durch die Wertesysteme eines reformierten, gläubigen bildungsbürgerlichen Haushalts. Die biografische Studie der zwölf Lebensläufe, die für sich selbst genommen ohne jede historische Relevanz sind, kann gerade wegen ihres Durchschnittscharakters die Charakteristika einer ganzen sozialen Schicht einer bestimmten historischen Periode wie in einem Mikrokosmos darstellen.44 Die vorliegende Fallstudie betrachtet die Lebenswege eines Geschwisterkollektivs. Eine interessante Methode für Fallstudien wurde von Catherine Delcroix und Daniel Bertaux anhand von Familiensystemen entwickelt. Die mit oral history arbeitenden Soziologen begannen jeweils ein Setting von Lebensgeschichten aufzunehmen: Immer drei Generationen einer Familie wurden nach ihren Lebensgeschichten befragt. Damit erweiterte sich das Informationsmaterial von Lebensgeschichten nicht nur in der zeitlichen Dimension, sondern auch durch deren Relativität. Die unterschiedlichen Erzähler von verschiedenen Generationen massen den jeweiligen Zeiterscheinungen und Begebenheiten unterschiedliche Bedeutung zu.45 Der Reichtum einer solchen Studie liegt genau in dieser Bezogenheit der einzelnen Familienmitglieder aufeinander und auf das gesamte System. Die Aussagen erhalten kontextuelle Tiefe, und die Handlungsspielräume erscheinen in Verknüpfung mit denen der anderen Familienmitglieder.

Ein ähnliches Setting zeigt sich innerhalb der Quellen der zwölf Geschwister, die zwei Generationen abdecken. Der Einbezug von Briefen der Mutter, von Onkeln und Tanten macht Traditionen und Brüche sichtbar und lässt vieles innerhalb dieses einen Systems verständlicher werden. Die im Schlusskapitel dargestellten Familienerzählungen, die mir, der Grossnichte und Enkelin, von meinem Vater, von Onkeln und Tanten erzählt wurden, lassen zwei weitere Generationen zur Sprache kommen. Dieses Patchwork unterschiedlicher Stimmen einer Familie kann als Spiegel von grösseren kulturellen und sozialen Entwicklungen und Mustern innerhalb der Dynamik historischer Prozesse gesehen werden.46

Auch wenn meiner Arbeit keine soziologische Fragestellung zugrunde liegt, scheint mir besonders ein Aspekt des Ansatzes von Delcroix und Bertaux interessant: Familie wird von ihnen als «Produktionseinheit» definiert.47 Dies nicht in einem traditionellen Sinn, sondern als Gruppe, die nebst gemeinsamen materiellen Werten auch Schicksal, Ideale und Glaube produziert. Innerhalb dieser familiären Produktionseinheit ist eines der zentralen Elemente die Funktion von Geschenken. Jede Art von Geschenken hat eine wichtige Funktion. Als Erstes jedoch das Geschenk des Lebens. Dieses Geschenk von den Eltern an das Kind kann per definitionem nicht an die Gebenden zurückerstattet werden. Das «Geschenk des Lebens» kann nur durch die Geburt einem nächsten Kind gegeben werden: Eine Tochter oder ein Sohn kann durch das neue Leben, das die Familie weiterführt, Leben im übertragenen Sinn an die Grosseltern zurückgeben. Enkel fungieren nach den französischen Soziologen als Vermittler.48 Was mich an diesem Ansatz zu interessieren begann, und durch die Arbeit hindurch begleitete, war die Frage: Was geschieht, wenn alle weiblichen Geschwister einer Generation dieses «Geschenk» nicht an die Eltern zurückgeben? Welche Auswirkungen hat dies auf die Netzwerke, wie sie in den Erzählungen repräsentiert werden?

ALLTAGSGESCHICHTE

In den 1970er-Jahren übten Vertreter der Mikro-Historie, der Alltagsgeschichte49 und der historischen Anthropologie50 Kritik an einer Geschichte der grossen Strukturen aus. Alltagsgeschichte versteht sich als eine problemorientierte Detailanalyse des Ganzen; ihr dezidiert mikroskopischer Blick untersucht konkrete Lebensbedingungen und Lebensweisen und fragt nach Aneignungsprozessen.51 Die «Materialität» der Menschen, einer uns fremden Zeit und Kultur, soll mitgedacht werden: Sie rochen, fühlten, hörten anders als wir. Alltagsgeschichte fragt danach, wie sich Individuen Welt aneignen. Gleichzeitig macht sie sichtbar, dass diese Aneignungsstrategien die Umgebung prägten. Alltagsgeschichte versteht Menschen als handelnde Subjekte – nicht als Objekte übergeordneter Strukturprozesse: «Im Zentrum steht, wie Menschen in ihrer sozialen und kulturellen Praxis gleichermassen Objekt und Subjekt von Welt und Geschichte sind, oder: wie sie ihre Wirklichkeit erfahren und immer auch produzieren.»52 Diese handelnden Subjekte werden innerhalb der Alltagsgeschichte auch historische Akteure genannt.53 Der Begriff des historischen Akteurs ist der Versuch, dem Dilemma der Subjekt-Objekt-Dichotomie zu entfliehen. Die Akteure sind nicht Marionetten politischer Geschehnisse und nicht staatsregelnde Individuen, die Welt schaffen. «Sie erkunden und nutzen Handlungschancen und Spielräume, schaffen sie aber auch selbst.»54 Die persönliche Aneignung und Interpretation von sinngebenden Institutionen, Werten und Normen lässt neue Nuancen in den Realitäten der Lebenswelten entstehen. Das Sprechen und Handeln jedes Einzelnen ist von anderen Personen beeinflusst, gleichzeitig bewegt und verändert dieses die Handlungsmöglichkeiten der anderen. Es ist eine komplexe Bewegung, die in keiner Weise dualistisch begriffen werden kann.55 Der Begriff des historischen Akteurs, der an die Welt des Theaters erinnert, spiegelt zudem die Konstruktion einer Bühne, auf der sich Figuren bewegen, die wir aus der Distanz betrachten.

Der Sozialhistoriker David Sabean, der über 20 Jahre im süddeutschen Neckarhausen geforscht hat, betont, wenn unsere Arbeit sich darauf konzentriert, wie Bewusstsein in sozialem Austausch geprägt wird, dann sind wir auf einzelne, konkrete Kontexte angewiesen.56 Wie Sabean heben auch Leonore Davidoff und Catherine Hall die Wichtigkeit von lokal gebundenen, spezifischen Studien hervor: «The focus of study then becomes activities, structures, processes and logics that simply are not visible outside the local context.»57 Ihre 1987 erschienene und 2002 sorgfältig überarbeitete Studie «Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class 1780–1850» zeigt, wie ein alltagsgeschichtlicher Ansatz neue Einblicke in strukturelle historische Daten geben kann.58

FORSCHUNGSGESCHICHTEN UND DER BLICK DER HISTORIKERIN

Eine historische Analyse steht auf einem wankenden Gelände: Der Blickpunkt der Analyse sind Menschen in einem bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Situation. Diese eignen sich Zeichen und Codes, materielle Möglichkeiten und soziale Beziehungen an. Sie interpretieren die Welt je unterschiedlich und verändern sie durch ihr eigenes Verständnis. Sobald wir rückblickend über diese Menschen etwas sagen, geraten wir als interpretierende Historikerinnen und Historiker in ihr System von Zeichen und Interpretationen, wir werden von der Umlaufbahn ihres Weltverständnisses angezogen. Wir können uns nicht ausserhalb dieser Diskurse und Zeichensysteme bewegen, sondern befinden uns immer schon im Kontext.59 Zudem schiebt sich die Sprache, unser Erkenntnisinstrument, zwischen uns und die Wirklichkeit, die wir im Gegenstand unserer Forschung zu erkennen hoffen. «Damit verwehrt die Sprache selbst den Zugang zur ‹Wirklichkeit›, sie reguliert diese und lässt sich aus dieser Position nicht mehr verdrängen.»60

Eine Möglichkeit, mich diesem Dilemma zu stellen, ist, dass ich mich innerhalb meiner Arbeit als einen Teil der historischen Analyse positioniere. Wie ich bereits in der Einleitung geschrieben habe, erzählt die vorliegende Forschungsarbeit einen Teil meiner eigenen Familiengeschichte. Mein Grossvater war das jüngste der zwölf Pfarrerskinder, deren Quellen hier betrachtet werden sollen. Meine so offensichtliche Verwandtschaft mit den hier untersuchten Menschen hat mich gezwungen, die Beziehung zwischen mir als Forscherin und meiner Arbeit zu reflektieren. Die Chance eines solchen Projekts liegt darin, dass sich die eigene Geschichte und daher das eigene Selbst gleichzeitig mit dem eigenen Wissen über die Vergangenheit ändern.61 Das vorliegende Forschungsprojekt gibt nicht nur den Blick auf die Quellen der Geschwister frei, sondern macht gleichzeitig meinen Blick sichtbar. Dies mit dem Ziel, die dialogische Situation zwischen Text und Fragestellung, Lesen und Schreiben in der Produktion der Arbeit sichtbar zu machen.

Innerhalb der feministischen Wissenschaftstheorie im Allgemeinen und in den Geschichtswissenschaften im Besonderen wurde im Lauf der 1980er- und 1990er-Jahre eine intensive Debatte um Erfahrung und Reflexion geführt.62 Leora Auslander schrieb über Erfahrungen und Erleben und deren Auswirkung auf die akademische Produktion von Geschichte im Zusammenhang mit ihrer eigenen Biografie und Familiengeschichte.63 In «Autobiography of a Generation», einem der wohl gelungensten Beispiele seiner Art, folgt Luisa Passerini den Erinnerungen von AktivistInnen der italienischen Studentenbewegung und schliesst die eigene Geschichte mit ein. Passerini ergänzt ihr Quellenmaterial, Interviews und Lebensgeschichten, mit ihrem Tagebuch aus den 1968er-Jahren. Die abwechselnden Kapitel – mal die Erinnerungen und Geschichten der interviewten Personen und Memoirenschreiber, mal die Texte der Forscherin selbst, geben einen einzigartigen Einblick in die Auswirkung und Dynamik, die zwischen unserer eigenen Lebensgeschichte und dem Forschungsgegenstand stattfindet.

POLITICS OF LOCATION

Das Anliegen feministischer Wissenschaftstheorie, wissenschaftliche Objektivität in ihrer universalistischen Form zu hinterfragen, muss im Zusammenhang mit Widerstandsbewegungen der 1970er-Jahre verstanden werden. Die Kritik an der Hegemonie der Wissenschaften und der konservativen Politik der Institution der Universitäten, deren wohl berühmtester Vertreter Michel Foucault war, bot für die zweite feministische Welle Möglichkeiten, neue Perspektiven innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses einzubringen und dabei auch gehört zu werden.64

«Politics of Location» ist einer der prägenden Begriffe, der aus dieser Debatte hervorging. Adrienne Rich betonte in «Notes Toward a Politics of Location», wenn der Feminismus des späten 20. Jahrhunderts irgendeine neue Erkenntnis brachte, so war es die, dass Begriffe wie «immer» oder «alle» dasjenige unsichtbar machen, was von Bedeutung ist: Wann, wo und unter welchen Umständen ist eine Aussage wahr?65 Die schmerzhafte Erkenntnis der feministischen Bewegung der 1970er-Jahre, dass «Frauen» nicht gleich «Frauen» sind, war für diese Debatte bedeutend. Die Vorstellung der weissen Mittelklasse-Studentin, was Emanzipation bedeute, war weit von den Wünschen und Bedürfnissen der emigrierten Putzfrau entfernt. Rosi Braidotti hebt in «Nomadic Subjects» besonders zwei Punkte der «Politics of Location» hervor: «1. Um nicht Gefahr zu laufen, die Differenzen unter Frauen zu übersehen, muss transparent gemacht werden: Wer ist das schreibende Ich? Wo ist dieses angesiedelt? Wer ist gemeint, wenn der Terminus ‹wir› verwendet wird? 2. Damit klar ist, dass ich nicht als ‹Mensch› spreche, sondern als Person, die zu einer bestimmten Gruppe gehört, muss ich mein Sprechen als ein historisches und gruppengebundenes Sprechen sichtbar machen.»66 Auch Sandra Harding, die Ende der 1980er-Jahre die Frage einer feministischen Methode ausführlich diskutiert hat, betont die Wichtigkeit der sichtbaren forschenden Person im Zusammenhang mit der Forderung wissenschaftlicher Objektivität: «Thus the researcher appears us not as an invisible, anonymous voice of authority, but as a real historical individual with concrete, specific desires and interests. [...] Introducing this ‹subjective› element into the analysis in fact increases the objectivity of the research and decreases the ‹objectivism› which hides this kind of evidence from the public.»67 In den 1990er-Jahren entwickelt die feministische Theoretikerin Donna Haraway den Ansatz der «Politics of Location» weiter. In ihrer Kritik einer Wissenschaft, die sich objektiven Ansprüchen verpflichtet, ohne die eigene beschränkte Sicht mit in Betracht zu nehmen, verweist sie auf unser jeweiliges In-einer-Situation-Sein als Forschende und schreibt: «Feminist objectivity is about limited location and situated knowledge.»68 Mit diesem Begriff plädiert Haraway für Wissenschaft jenseits von binären Systemen, im Sinn einer exakten und genauen Positionierung der eigenen Wahrnehmung und Umgebung in Bezug zu derjenigen der erforschten Themenkreise. «I am arguing for politics and epistemologies of location, positioning, and situating, where partiality and not universality is the condition of being heard to make rational knowledge claims. These are claims on people’s lives; the view from a body, always a complex, contradictory, structuring and structured body, versus the view from above, from nowhere, from simplicity.»69

Den Ort, von dem aus ich als Forscherin spreche, werde ich während der Arbeit nicht dauernd reflektieren. So interessant das Projekt wäre, es führte zu einer zu komplexen Textflut, bei welcher die Geschichten der zwölf Geschwister stark in den Hintergrund rückten. Meine Methode ist es, meinen Standpunkt im Voraus sichtbar zu machen. So können sich die Leserinnen und Leser bei der Lektüre eine Person vorstellen, die aus einer bestimmten Perspektive und Motivation schreibt: die Enkelin eines Mannes, der der Jüngste in einer grossen Geschwisterreihe war. Ein Nachkomme einer Familie, in welcher die Tradierung von Familiengeschichte eine bedeutende Rolle spielte. Mit diesem Wissen mag das Gelesene immer wieder in ein Verhältnis gesetzt werden. Zum Schluss der Arbeit komme ich auf die dialogische Situation der historischen Arbeit zurück. Die Beschreibung der dynamischen Prozesse zwischen Fragestellung und Text, Lesen und Schreiben, mündlichem Anekdoten-Erzählen und schriftlichen Quellen, meiner eigenen Erfahrung und den Erinnerungsstrukturen meiner Sippe bildet die Auswertung der vorliegenden Studie. Die Veränderungen und Varianten der Erzählungen kontextualisieren die schriftlichen Quellen, die Interviews und meine narrative Arbeit als forschende Person.70

GESCHICHTE ALS KUNST DER TEXTINTERPRETATION

Die wissenschaftliche Arbeit von Historikerinnen und Historikern ist die Interpretation von Quellen und deren schriftliche Darstellung. Bei der Interpretation der Quelle gilt es sorgfältig zu überprüfen, wer zu wem spricht und in welcher Absicht gesprochen wird. Auch ist wichtig, welche Sprache verwendet wird, ob sie dem jeweiligen Medium entspricht, ob Brüche entstehen und was diese bedeuten. Auch die Umstände der Produktion liefern wichtige Informationsfaktoren auf der Suche nach den Stimmen von Frauen und Männern innerhalb ihrer möglichen Handlungsfelder und innerhalb bestimmter Mentalitäten.71 Zu welchem Zweck wurde der Brief, das Tagebuch, das Gedicht geschrieben?72 Es ist von Belang, ob ein Schreiben an mehrere oder an nur eine Person gerichtet ist oder gar an sich selbst.

Die Quellen sind gleichzeitig Konglomerate verschiedener Diskurse. Bücher und Zeitungen, Zeitschriften und Verse, Bibeltexte und Lieder, die die schreibende Person gelesen hat, prägen Stil und Inhalte. Sie bilden den Rahmen, in welchem das Sagbare stattfindet. Der Text zeigt mir aber nicht nur die Diskurse, die der schreibenden Person dieser Zeit zur Verfügung standen, sondern auch, worüber diese Person zu ihrer Zeit nicht schreiben konnte oder wollte. Was schrieb die junge Lehrerin und Pfarrerstochter um 1914, was schrieb sie nicht? Verwendete ihr Bruder, Pfarrer einer Gemeinde, dieselbe Sprache? Brauchten die Geschwister jeweils unterschiedliche sprachliche Register, je nach dem, an wen sie schrieben? Innerhalb dieses Systems von Bedeutungen und Texten ist es wichtig, meine eigene zeitliche Distanz zu den Texten zu reflektieren und zu überlegen, welche Bedeutungen und Inhalte die Texte durch mein eigenes Lesen erhalten.73

DIE MATERIALITÄT DES TEXTES

Nicht zu vernachlässigende Informationen enthält die Materialität einer Quelle. Eine Postkarte hat einen anderen Informationsradius als ein Brief, der auf ein liniertes Papier geschrieben wurde. Was bedeuten die unterschiedlichen Quellen in ihrer Erscheinungsform – auch im Bezug auf die Wichtigkeit, die ihnen von den historischen Akteuren zugeschrieben wurden? Tagebücher enthalten Bilder oder liebevoll eingeklebte Blumen und Gräser. Gedichtsammlungen wurden in herzförmige Büchlein übertragen, deren Einbände man in hübsche Stoffe schlug.

Die gleichen Gedichte finden sich aber auch in Schreibmaschinenabschriften wieder. Sowohl die Materialien, mit welchen die Gedichte veredelt wurden (schöner Stoffeinband mit besonderer Form), als auch deren wiederholte Erscheinung in verschiedenen Abschriften – vor allem in späteren Jahren in Schreibmaschine – betonen, wie wichtig diese Texte für die historischen Akteure selbst waren. Dagegen sind Briefe oft auf einfachem, liniertem Papier geschrieben. Sie sind momentanes Kontakt- und Kommunikationsmittel. Zu Geburtstagen wird durch die Menge des Geschriebenen die Besonderheit des Anlasses betont. Erste schreibmaschinengeschriebene Briefe in den 1920er-Jahren ernten Lob und Bewunderung. In den 1940er-Jahren entschuldigen sich die Männer bereits, wenn sie sich nicht mit der Maschine an ihre Geschwister wenden. Die Briefe wurden oft in einem Doppel aufbewahrt, damit man noch wusste, worauf sich die Antwort im Rückbrief beziehe. Diese «Materialität des Textes» möchte ich als historisch bedeutende Komponente mit in die Analyse der Quellen einbeziehen.74 Die historischen Akteure waren sich der Materialität ihrer Briefe durchaus bewusst, wie das folgende Zitat der Chefsekretärin Sophie sichtbar macht: «Während dem Üben kam mir in den Sinn, dass ich Dir den ersten Teil dieses Briefes jetzt schreiben wollte aus verschiedenen Gründen: 1. Geht es eben entschieden schneller mit der Maschine als von Hand, wobei ich immer das Gefühl habe, als ob mir die Hand zitterte in letzter Zeit, weil ich so selten und eigentlich nicht mehr gern Schreibschrift von Hand schreibe, Steno oder Debatten sehr gern; 2. Habe ich dann ein besseres Duplikat, als ich jedenfalls dann vom Tintenbleistift bekommen werde, denn mit Tinte kann ich keinen Durchschlag machen und es ist für Dich wenigstens dieser Teil des Briefes leichter leserlich.»75

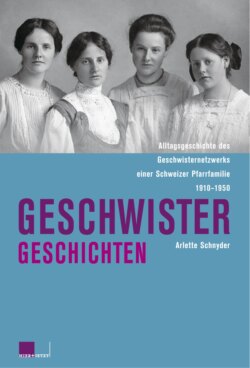

2 Auszug aus Sophie Schnyders Tagebuch, 1926.

Sophie reflektierte sowohl die veränderten Produktionsbedingungen beim Schreiben als auch die Bedeutung, die dem Geschriebenen beigemessen wird, und setzte ihr Schreiben und das gewählte Material gezielt ein. Diese Tatsache soll – sofern immer möglich – in ...der Interpretation der Quellen berücksichtigt werden.

Ich werde im Folgenden vier Textformen vorstellen, welche mir hauptsächlich als Quellen der Geschwister dienen: Brief, Tagebuch, Memoiren und Gedicht. Während sowohl von den Schwestern als auch von den Brüdern Briefe überliefert sind, liegen von den Männern nur Memoiren, von den Frauen dagegen Gedichte und Tagebücher vor

DER BRIEF – BEZIEHUNGSNETZE UND FEHLENDE STIMMEN

Der weitaus grösste Teil der vorliegenden Quellen besteht aus Briefen. Diese wurden zu unterschiedlichen Zwecken geschrieben: Zur Kontaktpflege und Überwindung von Distanzen, zum Zeichen des Andenkens und der Zugehörigkeit, zum Zweck der Information. 1934, nach dem Tod der Mutter Caroline Schnyder-Wyttenbach, schlugen der jüngste Bruder und eine seiner Schwestern ihren acht noch lebenden Geschwistern einen Rundbrief vor. In monatlichem Turnus sollten von nun an alle Geschwister an je eines schreiben. Die Organisation und Durchführung dieses Rundbriefes wurde vom Jüngsten übernommen und überwacht. Zufrieden blickte er nach den ersten zehn Monaten auf die neue, familienverbindende Institution zurück:

«Trotz der ungewöhnlichen Umstände haben sich die lieben Briefe fast alle zeitig eingestellt, die 2 fehlenden werden wohl morgen kommen. Ich bin wirklich erfreut, dass das von Rösy und mir auf der Vogesenwanderung im April ausgeheckte Rundbriefsystem sich nach aller Meinung so gut bewährt hat. Wir sind nun einmal rundum [...]. Wir wollen auch der Klarheit halber die Altersreihenfolge beibehalten, ausser wenn Geburtstage in die Quere kommen. Denn Geburtstagbriefe sind doch oft persönlicher u. sollen durch solchen Nachrichtendienst nicht beeinträchtigt werden. Da Ernst im Februar Geburtstag hat, nehmen wir also auf 1. Februar nicht ihn, sondern Hedy, auf 1. März Hans, auf 1. April Ernst, auf 1. Mai Hanny u. dann wieder normal. Ich will das schon immer wieder auf den 1. anordnen. Also auf 1. Februar schreiben wir alle an Hedy, merkt es Euch, bitte.»76

Die beim Adressaten angekommenen und gesammelten Briefe wurden nach einem bestimmten Modus weitergeschickt, damit die Informationen jedes einzelnen Schreibers auch alle Geschwister erreichten. Briefe waren im Allgemeinen eine öffentliche Familienangelegenheit und hatten nicht den vertraulichen Charakter, der ihnen heute zukommt.77

Die unterschiedlichen Personen und Orte, wohin die Briefe geschickt wurden, machen sichtbar, dass die Briefe an manchen Orten von mehreren Personen gelesen wurden:

«Dieser Brief zirkuliert also: 1. Juni, Hans, Trudy 3. Ernst 5. Hedy 7. Hanny 8. Horgen 11. Karl Paula 14. Walter. Die Daten bezeichnen den Empfangstag. Auf 1. Juli schreiben wir alle an Hedy, bitte merkt es Euch.»78

Die Einhaltung des zeitlichen Turnus («merkt es Euch») war bei einer solch grossen Briefrunde wichtig. Auch wenn Walter die Briefe als «Nachrichtendienst» bezeichnete, hatten diese, wie die aufwändige Organisation ahnen lässt, eine weit grössere Bedeutung. Die Schreibenden konnten sich in den Briefen schriftlich selbst darstellen, ob sie fern voneinander wohnten oder nicht, und so an einer gemeinsamen geschwisterlichen Identität bauen.79 Die Briefe dienten den Schreibenden und Empfangenden sowohl zum Zweck der Familienpflege als auch als Informations- und Kommunikationsmittel. Bei der Interpretation ist also nicht nur der Kontext wichtig, in welchem ein Brief geschrieben wurde, sondern auch die Tatsache, dass der Brief ein Mittel war, sich selbst in einem bestimmten Umfeld zu definieren. Mit der dichten Korrespondenz wurde die Familienidentität stabilisiert, partnerschaftliche Identitäten aufgebaut oder auch eigene, literarische Formen eines brieflichen Ichs geschöpft.80

Als historische Quellen, gesammelt und aufbewahrt, sei es als Korrespondenz oder als eine Sammlung eines Briefschreibers, entfalten die Briefe ein Eigenleben. Liest man sie hintereinander, erhalten sie einen anderen Rhythmus als zu der Zeit, da die Empfänger sie sehnlich erwarteten. Dadurch verselbständigen sich die Briefe unabhängig von ihren Autoren und Autorinnen, werden zu Texten, die selbst Geschichte machen und eine Geschichte haben.81 Die schillernde Grenze zwischen Authentizität und Fiktionalität in Briefen wie auch die Eigenart von Briefsammlungen, eine von ihrer historischen Zeit unabhängige Eigendynamik zu entwickeln, müssen mitgedacht und reflektiert werden.82

EGO-DOKUMENTE: WEIBLICHE TAGEBÜCHER – MÄNNLICHE MEMOIREN?

Nebst der Fülle von Briefen liegen Quellen vor, die allgemein als Ego-Dokumente bezeichnet werden können. Unter Ego-Dokumenten versteht die neuere, vorwiegend westeuropäische Forschung «solche Quellen, die Auskunft über die Selbstsicht eines Menschen geben».83 Texte also, in denen sich ein Ich absichtlich oder unabsichtlich enthüllt oder verbirgt, in denen sichtbar wird, was die schreibende Person beschäftigte, erregte oder betroffen machte.84 Briefe können ebenso zu Ego-Dokumenten gezählt werden wie Autobiografien. Ich vereine hier die beiden Gattungen Memoiren und Tagebuch unter diesem Begriff, da sie beide eine absichtliche Darstellung des Ichs in unterschiedlichen Formen zum Ziel haben. Während ich die Memoiren zu den Texten zähle, in denen sich die Autoren mit einer bestimmten Absicht für ein bestimmtes Publikum in einer einheitlichen Erzählung darstellten, rechne ich die Tagebücher zu den Texten, in welchen sich das Ich in fragmentarischen Momentaufnahmen an sich selbst wendete. Memoiren haben, im Hinblick auf ein zukünftiges Publikum und als rückblickende Erzählform, die Tendenz, eine Lebensgeschichte in einem Strang zu erzählen. Tagebücher hingegen werden in stillen Momenten geschrieben, in welchen sich das schreibende Ich über sein Tagewerk, bestimmte Erlebnisse und Gedanken beugt und seine Beziehung zur Welt, und im pietistischen Tagebuch im Speziellen zu Gott, reflektiert. Tagebücher wurden zwar als ganz persönliche Dokumente geschrieben, deren Einsicht, wenn überhaupt, nur intimen und vertrauten Personen erlaubt wurde. So sind Tagebücher zunächst intime Partner, in welchen offen gesprochen werden soll, wo das Selbst kritisch befragt und «ins Gebet genommen» wird. Es handelt sich also um eine Art Beichte. Diese unterliegt allerdings einer Zensur – dem Wissen um die Möglichkeit eines plötzlichen Gelesenwerdens. Diese Möglichkeit der Aufdeckung der innersten Gedanken und der privatesten Handlungen macht vieles selbst im Tagebuch kaum benennbar.

Tagebücher

Die Tagebücher, die mir zur Verfügung stehen, stammen von drei der acht Schwestern. Sie unterscheiden sich in ihrer Art, da ihre Verfasserinnen sie in gänzlich verschiedenen Lebensphasen schrieben. So gleicht das Tagebuch der jungen Haushaltlehrerin Martha, das sie als Gouvernante in London und während ihrer ersten Stelle als Kochlehrerin und Hausvorsteherin eines Kurhauses schrieb, einer Aufzählung von Tätigkeiten. Es spiegelt eine junge Frau, die sich über ihr Schreiben in ihrer Welt zurechtzufinden versucht. Das daran anschliessende Tagebuch hatte Martha im Nachhinein überarbeitet. Der Text, eine eigentliche Liebesgeschichte, erzählt von der Freundschaft zwischen einem deutschen internierten Offizier und Martha 1919. Im Schreiben versuchte Martha, die Bedeutung ihrer Begegnung mit dem Mann, den sie liebte, aber nicht heiraten konnte, zu ergründen und die schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten.

Das Tagebuch der krebskranken Primarschullehrerin Paula, das diese in den 1930er- und frühen 1940er-Jahren während Klinikaufenthalten schrieb, lässt die kranke Person sichtbar werden, die von ihrer Arbeit und ihrem sozialen Umfeld getrennt wird. Sie spricht ganz andere Themen an. Auch hat sich die Zeit geändert, was sich in ihrer Schrift, in der Sprache und in den gewählten Themen niederschlägt.

Fragmente des Tagebuches der Lehrerin und späteren Sekretärin Sophie zeigen eine besondere Form der Selbstreflexion: Durchsetzt mit Gedichten, sind die Tage zusammengefasst als kurze Berichterstattungen von kulturellen Programmbewältigungen, Auflistungen von Büchern, die gelesen, Gedichten, die auswendig gelernt, oder Konzerten, die besucht wurden. Diese protokollähnlichen Dokumente lassen die Freizeitgestaltung und die Disziplinierung durch Kultur sichtbar werden und machen diese besondere Form eines Tagebuchs zum Beweisstück erbrachter Leistungen.

Leider stehen mir nur von den Schwestern Tagebücher zur Verfügung. Soweit dies bekannt ist, schrieben die Brüder kein Tagebuch. Wie stark Vorstellungen einer weiblichen introvertierten Stimme für das Schreiben der Schwestern prägend waren, kann hier nur in Erwägung gezogen werden. Es ist möglich, dass die Tradition des Tagebuchschreibens als ein expliziter weiblicher Handlungsspielraum, in dem die innersten Gedanken einem stummen und geduldigen leeren Buch anvertraut werden dürfen, der Vorstellung des Schreibens von Männern widersprach.85 Selbsterfahrung, Selbstfindung, Sinnstiftung und Erbauung in geschriebener Reflexion stellten im 19. Jahrhundert und bei den in dieser Tradition stehenden schreibenden Schichten im beginnenden 20. Jahrhundert spezifische Orte weiblicher Handlungsspielräume dar.86 Im reflektierten Schreibstil, der das Ich in seinen Gefühlen befragt und in ein Verhältnis zu seiner Umwelt setzt, werden Brüche zwischen dem allgemeingültigen Konzept einer natürlichen Weiblichkeit und dem realen Leben benennbar.87

Memoiren

Die vorliegenden Memoiren stammen aus der Feder der Brüder. So die vielfältigen Lebensdarstellungen des Ältesten, Ernst Schnyder,88 und die Erinnerungen des jungen Assistenzarztes Karl Schnyder an seine Studienzeit.89 Diese autobiografischen Dokumente rekonstruieren aus der Rückschau die eigene Vergangenheit. Die Autoren beugen sich – wie die Tagebuchschreiberinnen über eine kleine Sequenz ihres Lebens – über einen grossen Lebensabschnitt und zeichnen einen fortschreitenden, abgeschlossenen Prozess ihrer Identitätsbildung. Wieweit das Bedürfnis nach einer einheitlichen Historisierung der persönlichen Lebensgeschichte vor allem den männlichen Familienmitgliedern eigen war, kann hier nicht beantwortet werden. Jedoch ist die literarische Form, für die sich die historischen Akteure entschieden, wenn sie über sich schrieben, ebenso aussagekräftig wie der Inhalt des Geschriebenen. Die unterschiedlichen Formen der Ego-Dokumente geben Einblick in das Bedeutungssystem, das den beschriebenen Erlebnissen und Handlungen zugemessen wurde. «Die Bedeutung autobiographischen Erzählens liegt nicht in der Abbildung der Wirklichkeit, in der Rekonstruktion vergangenen Lebens, sondern in der Konstitution von Sinn.»90

Es geht mir dabei nicht darum, besondere literarische Gattungen dem «Weiblichen» beziehungsweise dem «Männlichen» zuzuweisen, sondern die Spielarten der schriftlichen Inszenierung auch in Bezug auf die Kategorie Geschlecht genau zu beobachten.

DAS LAIENGEDICHT ALS HISTORISCHE QUELLE

Laiengedichte wurden oft in intimen Momenten geschrieben, konnten später aber an andere verschenkt werden. Frauen und Männer dichteten für Familienfeste, zur Unterhaltung oder als Geschenke zu Geburtstagen, Hochzeiten oder Weihnachten in der Familiengemeinschaft.91 Im Gegensatz zum Tagebuch fand beim Gedicht bereits in der Anlage eine Verschiebung des intimen Moments hin zum öffentlichen statt. Gedichte wurden in unterschiedlichen Formen weitergegeben. So kann ein und dasselbe Gedicht in handschriftlichen Geschenksammlungen, Schreibmaschinenfassungen und korrigierten Originalversionen gefunden werden. Die Personen, die die Gedichtbändchen und Sammlungen erhielten, bewahrten diese sorgfältig auf. Dichterische Begabungen wurden hoch geschätzt. Der «Dichter» und die beschenkte Person wurden durch ein solches Geschenk besonders ausgezeichnet. Der Austausch von Gedichten kann als Treuezeichen, als Symbol der seelischen Verbindung, verstanden werden.92 Das Papier, auf welches die Gedichte geschrieben, der Anlass, an welchem ein Gedicht vorgetragen wurde, und der Akt des Schenkens der Gedichte sind wichtige Komponenten in der Analyse von Laiengedichten als historischen Quellen.

Auch die lyrische Versform des Gedichts birgt historisch relevante Informationen. So verwandte die Haushaltslehrerin Martha klassische Metren wie beispielsweise das Distichon.93 Die Verwendung dieser Versform, deren Tradition über die grossen Dichter der Klassik zurück in die Kunst der römischen Metrik verweist, kommt einem Statement gleich. Martha sagte damit, dass sie erstens überhaupt dichten kann, zweitens, dass sie eine gewisse Technik kennt. Das Wissen dieser Technik bewies, dass sie zu einer gewissen Schicht, zu einer gewissen Gruppe innerhalb dieser Schicht gehörte. Wer hatte das Wissen um römische Metrik? Vor allem Männer. Martha zeigte, dass sie sich in den erwarteten Formen auskannte, also nicht nur gemütvoll ihr Inneres zusammenreimte, sondern sich selbstbewusst in eine Tradition stellte.

Die überlieferten Gedichte stammen von zwei Schwestern, Sophie und Martha. Auch die Brüder dichteten. Vor allem bei Familienanlässen dürften ihre dichterischen Beiträge kaum gefehlt haben. Die beiden Schwestern aber schufen sich auf diesem Feld einen ebenso wichtigen Platz,94 ja, sie verteidigten ihn strategisch so geschickt, dass ihre Dichtung bis heute erhalten blieb.

Nebst Laudatio oder Festgedichten schien sich die poetische Form vor allem dafür zu eignen, schwierige Themen zur Sprache zu bringen, die in Briefen oder Tagebüchern kaum berührt wurden. Die kleine sprachliche Einheit des Gedichts, das Kondensieren und Verhüllen von Sinn in wenigen kunstreichen Worten, die Verwendung von mehrdeutigen Metaphern erlaubt inhaltliche Freiheiten wie sonst kaum eine schriftliche Form.

In der Analyse des Inhalts der Gedichte interessiert mich vor allem die Begegnung der «realen» schreibenden Person mit dem lyrischen Ich, das im Gedicht dargestellt wird. Die zwei Subjekte repräsentieren verschiedene Welten – eine reale und eine virtuelle. Wir haben nur Zugang zum lyrischen Ich, zur virtuellen Welt der schreibenden Person.

Die Autorinnen verstehe ich besonders in den Gedichten als durch Schreiben handelnde Frauen, die persönliche Aporien sichtbar machen und mit der Gestaltung eines lyrischen Ichs ihr eigenes Bild der Welt, die eigene Interpretation ihres Erlebens übernahmen. So dienten mir die Gedichte oft als Wegweiser in verschwiegenen Gebieten, als Tiefengrabungen einzelner Stimmen.