Читать книгу Geschwistergeschichten - Arlette Schnyder - Страница 8

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN

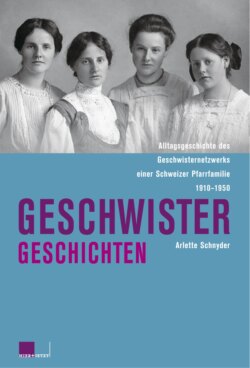

ОглавлениеErnst, Marie, Hedwig, Hans, Hanna, Sophie, Rosa, Martha, Karl, Gertrud, Paula, Walter. Zwölf Geschwister, geboren in der Schweiz, zwischen 1873 und 1897. Acht Schwestern, sieben blieben unverheiratet, nur eine – Sophie – heiratete und liess sich zehn Jahre später wieder scheiden. Keine hatte Kinder. Vier Brüder, alle waren verheiratet und hatten Kinder. Sie standen in wichtigen offiziellen Ämtern: Pfarrer, Posthalter, Arzt und Gymnasiallehrer. Auch alle Schwestern lernten einen Beruf. Alle hatten eine Ausbildung als Lehrerin, Kindergärtnerin oder Erzieherin. Einige entschieden sich später für andere Wege: Eine wurde Diakonisse, eine andere Sekretärin und eine gar Institutsleiterin.

Die erste Frage, die sich bei dieser Fallstudie aufdrängt, ist die, weshalb alle diese Frauen ledig blieben. Diese schwierige Frage soll zunächst zurückstehen und der Frage, wie sie alle ledig blieben, weichen.1 Dieses Wie zeigt sich in unzähligen Geschichten. Ich erzähle also Geschichten. Denn Geschichte ist immer Geschichten erzählen. Geschichte ist eine Auswahl von Geschichten im Geschehen eines bestimmten Zeitraumes, einer bestimmten Personenkonstellation. Geschichte ist eine Perspektive. Von einem späteren Zeitpunkt auf einen früheren Zeitpunkt.2 Bereits 1978 verwies Hayden White mit seinem Artikel «The Historical Text as Literary Artifact» auf die narrative Arbeit der Historiker. Er wollte der Arbeit mit historischen Quellen neue Perspektiven öffnen. White sieht Geschichte als ein Instrument, welches uns hilft, öffentliche und persönliche Vergangenheit zu erklären.3 Das Bewusstsein, dass diese Erklärungen einem narrativen Stil verpflichtet sind, ist wichtig bei der Produktion einer historischen Arbeit.

Mein Ziel ist es, die Erzählungen der Geschwister über ihren Beruf und ihren Alltag, über ihre Familie und ihre Umwelt in verschiedenen Quellen zu verfolgen. Es ist eine Suche auf der Schwelle zwischen Geschichte als erzählter Handlung und Leben als gelebter Erfahrung, wie dies Paul Ricœur in «Narrative and Interpretation» beschreibt.4 Eines meiner Hauptinteressen gilt dabei dem Akt des Erzählens als einer Konstruktion gelebter Realitäten, die in den Quellen erscheinen. Wenn individuelle Erfahrung ernst genommen werden soll als Erkenntnisquelle für historische Forschung, so ist es wichtig, unterschiedlichen Erzählungen und Erzählstrategien einzelner Personen zu folgen, die den individuellen Geschichten Raum geben. Zum Teil bestehen diese aus purem Zufall, zum Teil sind sie strukturiert, aber sie zeigen die Spuren der Wahrnehmungen und Bedeutungsmuster einer bestimmten Person.5 Diese einzelnen Spuren übereinandergelegt ergeben ein Netz von Geschichten, das kaleidoskopartige Einblicke in die Handlungsspielräume und Vorstellungswelten eines Geschwisterkollektivs gibt.

Die vorliegende Geschwisterkonstellation ergibt eine eigenartige Kombination von Kategorien: Frau–Schwester–ledig. Mann–Bruder–verheiratet. Die Kategorien scheinen die dualistischen Schemen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft Europas im 19. Jahrhundert festgemacht wurden, gleichzeitig zu stören und zu parodieren. Die Arbeit erzählt Geschichten entlang der unterschiedlichen Linien dieser Kategorien und fragt nach den Weisen, wie diese Familiengeschichten, Frauengeschichten, Männergeschichten erzählt, tradiert und verhüllt werden.

Familie ist als System definiert durch verschiedenste Diskurse. Was Familie sei und wie sie zu verstehen sei, wandelt sich je nach Zeit und Kontext.6 «Familie» als ein soziales System kann als Einlassstelle in vergangene Gesellschaften verstanden werden: «Jede historische Gesellschaft, jede gesellschaftliche Schicht wird die für sie typischen Familienformen hervorbringen.»7

Der Blick auf Geschwister und deren besondere Beziehungsstruktur innerhalb der bürgerlichen Familie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fokussiert ein bestimmtes Familienmodell. Prägend für die bürgerlichen Vorstellungen der idealen Familie sind die literarischen Bilder von Schutz und Geborgenheit, von Stabilität und Harmonie, die sich in Romantik und Biedermeier boomartig verbreiteten.8 Dabei ist es interessant, welche Rolle Geschwister innerhalb dieser Vorstellungen spielen, und zwar nicht nur während ihrer geteilten Kindheitszeit, sondern auch und vor allem durch die Jahre ihres Erwachsenenlebens.9 Das nähere Eingehen auf die Tatsache, dass die meisten Menschen in Geschwisterkonstellationen gelebt haben und leben, bringt wichtige Motivationen innerhalb von Handlungsspielräumen historischer Akteure zutage und ergänzt oder relativiert bisher stärker beachtete Kategorien, wie zum Beispiel Heiratsstrategien oder Eltern-Kinder-Beziehungen.10 Frauen als Schwestern innerhalb von Geschwisterbeziehungen treten in der vorliegenden Studie in einer ungewöhnlichen Weise hervor. Sie sprechen als Beraterinnen ihrer jüngeren Brüder, als Vorbilder ihrer kleinen Schwestern, als Anwältinnen ihrer Mutter oder ganz einfach als Berufsfrauen. Gleichzeitig werden ihre verheirateten Brüder nicht in erster Linie als Familienoberhaupt, Ernährer oder Amtsperson sichtbar, sondern in ihrer Herkunftsfamilie, das heisst in den geschwisterlichen Rollen des renitenten Aussenseiters, des überwachenden Ältesten oder des harmonisierenden Jüngsten. Diese ungewöhnlichen Stimmen erhalten durch die Kategorie der Geschwister Raum. Die Frage nach der Funktion von Geschwistern ist bislang historisch wenig untersucht. Das stellte Bärbel Kuhn in ihrer Studie zu unverheirateten Frauen und Männern im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland fest. «Zwar ist die ledige ‹Tante› ein vertrauter Typus als die Verwandte, die flexibel, weil ungebunden, dort einspringen konnte, wo sie gebraucht wurde: als Ersatzmutter, Erzieherin, Krankenpflegerin, Reisebegleiterin u. v. m. Die dieser Beziehung unter Geschwistern inhärente Bedeutung von Verwandtschaft für ledige Menschen ist selten thematisiert worden. Unverheiratete Geschwister lebten oft zusammen. Ihre Beweggründe, ihr gemeinsames Auftreten nach aussen, Dominanzen und Konflikte verweisen sowohl auf eine Form der Bewältigung des Ledigseins als auch auf die Relevanz verwandtschaftlicher Beziehungen.»11

UNVERHEIRATETE FRAUEN ...

Die spezielle Position lediger Frauen machte sich im 19. Jahrhundert vor allem durch den bürgerlichen Diskurs ihrer Zeit bemerkbar, der die Kernfamilie als Heiligtum ernannte.

«Kein anderer Zivilstand, [...], hat seit der Mitte des 19. Jahrhunderts einen ähnlichen Deutungswandel erfahren, wie der lediger Frauen.»12 Während noch in Goethes «Faust» Gretchen den Titel Fräulein nicht für sich beanspruchen wollte, da dieser Titel für Adlige vorbehalten war, mussten später ledige Frauen ausdrücklich den Titel Fräulein tragen. Heute sollte niemand mehr so heissen. «Die mit der Industrialisierung einhergehende Veränderung von Moralvorstellungen, sozialen Praxen und persönlichen Lebensentwürfen ist dabei mit grossem diskursivem und emotionalem Aufwand betrieben, beständig neu ausgehandelt und rechtlich umgeschrieben worden. Fräuleingeschichte, so zeigt sich, ist Gesellschaftsgeschichte im klassischen Sinn.»13

Die acht alleinstehenden, kinderlosen Frauen öffnen einen Blick auf bisher wenig beachtete Frauenräume.14 Wer waren die selbstlosen «Fräuleins»,15 wo wohnten sie, welche Beziehungen lebten sie? Sichtbar werden hier nicht engagierte Frauenrechtlerinnen und Ehefrauen, die innerhalb der Bürgertumsforschung einen wichtigen Platz einnahmen seit der «Entdeckung» der «femme couverte»,16 auch nicht Arbeiterinnen oder Frauen, die durch Armut im Gesetz oder in Wohlfahrtsorganisationen auftauchten, sondern die in der blinden Mitte liegenden Frauen des Bürgertums, die den Makel an sich hatten, keine Heirat einzugehen. Sie wahrten Prinzipien des Bürgertums und tradierten diese in ihren Rollen als Erzieherinnen. Gleichzeitig lebten sie ihren Schülerinnen und ihrer Umwelt alternative Lebensmodelle jenseits der Rolle der Hausfrau und Mutter vor. Ziel des Projektes «Geschwistergeschichten» ist es, mit einem neuen Blick auf horizontale Familienverknüpfungen17 die Rolle der ledig gebliebenen Schwestern innerhalb der Familie und im öffentlichen Raum festzumachen.

Die so genannte Ledigenfrage beschäftigte das Bürgertum zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch wenn statistisch nicht belegt werden konnte, dass immer mehr Frauen und Männer unverheiratet blieben, so wurden Ledige doch vermehrt in ihrem Verhalten genau beobachtet.18 «Schon kurz nachdem sich das bürgerliche Familienideal mit seiner Trennung von Privat- und Erwerbsleben, der Zuschreibung von männlichen und weiblichen Geschlechtscharakteren und den entsprechenden Funktionen in Familie und Gesellschaft zu einer wichtigen gesellschafts- und staatsstabilisierenden Ideologie entwickelt hatte»,19 sah das aufstrebende Bürgertum die Familie als Kern schon wieder bedroht.20 Alleinstehende und berufstätige Frauen bildeten eine der beunruhigenden Komponenten. Die Kranken- und Altersversicherung, Freizeitgestaltung für alleinstehende Frauen, Wohnungsbau für Einzelpersonen oder Vereinsamung von alten Menschen sind Themen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr und mehr zu sozialpolitischen Problemen wurden. Wie reagierte ein Geschwisternetzwerk auf diese moderne Welt? Kann die Aussage, wie sie von Jürgen Schlumbohm und von David Sabean für ländliche Gegenden in Deutschland gemacht wird, auch auf die Schweiz übertragen werden: dass nicht eine lineare Entwicklung von grossen Hausgemeinschaften zu kleinen Kernfamilien ausgemacht werden kann, sondern vielmehr verwandtschaftliche Beziehungen im Verlauf des 19. Jahrhunderts stärker aktiviert wurden, um die Probleme der Modernisierung zu bewältigen?21

Die vorliegende Fallstudie der zwölf Geschwister gibt Einblick in ein eng geknüpftes, bürgerliches Familiennetzwerk in der Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wenn bisher vom Bürgertum die Rede war, so muss betont werden, dass dieses keine einheitliche Gruppe bildet. Je nach historischer Konstellation gehören wechselnde Teile der Bevölkerung zum Bürgertum.22 Auch erhält der Begriff unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, ob er rechtlich, normativ oder aufklärerisch verwendet wird. So kommt selbst die radikale Errungenschaft der Gleichheit aller Bürger, wie sie in der schweizerischen Verfassung von 1848 durchgesetzt wurde, einer Fiktion gleich: Sie bedeutete gleichzeitig den Ausschluss von Frauen und Niedergelassenen und kam so einer Aufrechterhaltung von gesellschaftlichen Unterschieden gleich. Aber selbst innerhalb der Schicht der Männer, die Bürger waren, gab es Unterschiede in der Zugehörigkeit. Namen, Habitus oder Feste sind symbolische Strukturen, die Hierarchien etablieren. «Natürlich wussten die Bürger/innen, was zu tun sei, um auch auf dem Feld des Symbolischen die Unterschiede zwischen ihnen und den Anderen zu markieren. Dabei aber folgten sie Regeln, die sie zu Handlungen und Gesten zwangen – und zwar unabhängig davon, ob ihnen der Sinn dieser Gesten bewusst war, ob sie die Regeln durchschauten oder gar, ob sie sich diese Regeln selbst auferlegen würden, wenn sie die Wahl gehabt hätten.»23

... VERHEIRATETE MÄNNER

Der Fokus der Arbeit liegt bei den Quellen der acht Schwestern. Die Fülle des Materials zwingt zu einer Einschränkung. Die Dokumente der Brüder werden jedoch immer vergleichend beigezogen und geben Einblicke in Handlungsspielräume verheirateter Männer als Brüder. Studien, die Männer in einer vielschichtigen und sorgfältigen Weise in ihren privaten Räumen sichtbar machen, helfen ein differenziertes Verständnis von historischen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu erhalten und den Mythos der Trennung des Öffentlichen und des Privaten aufzudecken.24

DIE HISTORIKERIN ALS TEIL DER GESCHICHTE

Wenn ich zu Beginn betonte, dass Geschichte immer Geschichten erzählen bedeute, so wollte ich damit einen erkenntnistheoretischen Ansatz in den Vordergrund rücken, der die Perspektive der Historikerin zu einem wissenschaftlichen Projekt werden lässt. Die Beziehung von mir als Forscherin zu meinen Quellen ist immer eine spezielle, persönliche Beziehung, die sich im Lauf der Zeit intensiviert und verändert, Brüche erleidet und Hochzeiten feiert. Aus dieser persönlichen Beziehung entsteht Geschichte. Mein Verhältnis zu den hier untersuchten Quellen der zwölf Geschwister ist tatsächlich persönlich, da ich selbst eine Position innerhalb dieser Familie habe: Der jüngste der vier verheirateten Brüder war mein Grossvater, die acht ledigen Schwestern meine Grosstanten. Persönlich kannte ich nur meinen Grossvater und eine der Grosstanten.

Als Kind hatte ich meine besondere Freude an den Anekdoten über meine Grosstanten (während mich die Geschichten über meine Grossonkel entweder weniger interessierten, oder – wie ich mich zu erinnern glaube – vor allem auch, weil sie weniger erzählt wurden). Ich hörte, wie Paula Fahrrad fahren lernte oder Rosa Bibeln nach Spanien schmuggelte und aus fahrenden Zügen sprang und wie Martha schön singen konnte. Diese «Mythen» über die acht ledigen Schwestern meines Grossvaters haben mich später misstrauisch gemacht und meine Neugierde geweckt: Wer mögen diese Frauen gewesen sein, wenn sie nicht gerade von Zügen sprangen, von Fahrrädern fielen oder sangen? Welche Geschichten erzählt man sich nicht? Welche wurden vergessen?

Um in meiner Arbeit meiner eigenen Befangenheit als Forscherin methodisch Raum zu geben, machte ich mich auf die Suche nach einer Epistemologie, die den Prozess des Forschens sichtbar macht: die Bewegung zwischen mir als Leserin und Autorin und den Texten, auf welche ich mich beziehe.

Die überzeugendsten Vertreterinnen eines solchen Ansatzes fand ich in der feministischen Wissenschaftstheorie. Prominente Vertreterin ist Sandra Harding, die Ende der 1980er-Jahre die Frage einer Methodik der feministischen Wissenschaft ausführlich diskutierte. Sie betonte die Wichtigkeit der sichtbaren forschenden Person im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Objektivität. Erst wenn das subjektive Element jeder Forschung – nämlich die forschende Person selbst – sichtbar gemacht wird, kann eine gewisse Objektivität in einer Studie behauptet werden.25 Verschiedene Historikerinnen wie Luisa Passerini oder Leora Auslander haben sich ähnlichen Ansätzen verschrieben.26 Es ist dieser Anspruch von Objektivität, dem ich mich verpflichte, wenn ich meine Position als Forscherin und Familienmitglied in meiner Spurensuche der Erzählungen eines Geschwisternetzwerks reflektierend mit einbeziehe.

AUFBAU

In einem der Untersuchung vorangestellten Methodenteil stelle ich den wissenschaftlichen Ansatz der Arbeit dar. Das Kapitel «Zeitliche und örtliche Hintergründe und die Familie im Überblick» informiert über die regionalen, historischen und politischen Hintergründe, in welchen die Geschichten der zwölf Geschwister ausgebreitet werden, und positioniert die historischen Materialien. Die biografische Kurzbeschreibung der Geschwister sowie eine Familientafel helfen als Einstieg in das komplexe Familiennetzwerk.27 In den drei darauf folgenden Teilen beleuchte ich die Handlungsspielräume der Geschwister aus unterschiedlichen Perspektiven und entlang verschiedener Erzählstränge.

Der erste Teil «Bauernsohn und höhere Töchter: Wurzeln und Werte der bildungsbürgerlichen pietistischen Pfarrfamilie» fragt nach dem Einfluss der elterlichen Generation auf Erziehung, Ausbildung und Kulturverständnis der Geschwister. Dabei wird sichtbar, wie vielfältig die Beziehungen zwischen Religion, Klasse und Geschlecht innerhalb einer Familie sein können. Ein Exkurs stellt Geburt und Tod als massgebende Kindheitserlebnisse dar, die die Biografien der Geschwister prägten. Ein zweiter Exkurs über Musik und Literatur als bürgerliche Kunst, sich selbst zu erkennen und anerkannt zu werden, widmet sich der Frage nach der Bedeutung von Bildung und Kultur. Den Abschluss dieses ersten Teils bilden zwei kurze Kapitel zur Bedeutung der familiären Gemeinschaft. Aus den Memoiren und Briefen des ältesten Bruders wird die Stimme des Normbewahrenden und Normschaffenden hörbar. Die Gedichte und Briefe der Schwester Sophie zeigen die Zwänge und die Strafen, die bei Normüberschreitungen drohen, und was es bedeutete, nicht mehr zur Gemeinschaft zu gehören.

Der zweite Teil folgt der Frage nach «Beruf, Berufung, Schicksal und Ökonomie». Die Rolle von Schwestern und Brüdern in Beruf und Lebensaufgabe unterscheidet sich je nach Position in der Geschwisterfolge und nach Geschlecht. Die Ausbildung der Brüder darf kosten, der Beruf wird als Standessicherung angesehen, da bleibt für den Beruf der Schwestern nur wenig übrig. Wichtig ist, dass sie sich selbst versorgen können, falls «Plan B» eintritt, das heisst, sie nicht heiraten können. Sieben Fallbeispiele zeigen, wie sich die Schwestern und Brüder innerhalb ihrer beruflichen Aufgabe ergänzten, beeinflussten und unterschieden.

Die Vielzahl der möglichen Lebensformen soll in einem dritten Teil durch Erzählungen von «Alltagsleben und Alltagserleben» ergänzt und vertieft werden.28 Das Zuhause, die Räume, Hausarbeiten, Mahlzeiten und Musik sind ebenso Thema wie Freunde und Freundinnen, Sexualität, Geselligkeit und Feste. Die Liebe zur Heimat im Reisen und Wandern zeigt eine alltagsstrukturierende Beschäftigung als neue Errungenschaft der arbeitenden Menschen. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit Politik im Alltag während der beiden Weltkriege. Rationierung, Mobilmachung und Flüchtlingsfragen zeigen sich anhand familiärer Diskussionen um Krieg und helvetische Positionen.

Mit den Überlegungen in «Tradierte Familiengeschichten und der Blick der Forscherin» schliesst Geschwistergeschichten ab. Hier wird die mündliche Überlieferung der Familiengeschichte in ein Verhältnis zu den geschriebenen Quellen gestellt. Anhand von Interviews mit Nachkommen der hier untersuchten Geschwister versuche ich, den narrativen Mustern auf die Spur zu kommen, die mein Bild der Vorfahren prägten. Dabei wird von Bedeutung sein, wie sich Geschichten wiederholen, welche Geschichten abweichen und wer sie erzählte. Auch meine eigenen Techniken bei der Produktion dieser historischen Narration werden zum Schluss reflektiert und durchleuchtet. Erzähltradition und Erinnerungsmuster der Nachkommen der Geschwister öffnen eine zusätzliche Perspektive auf die Quellen und machen meinen eigenen Blick sichtbar.

QUELLENLAGE

Ausschlaggebend für das Projekt war die einzigartige Quellenlage: In über 300 Briefen, mehreren Tagebüchern und rund 300 Gedichten werden die Stimmen der acht Schwestern laut. Rund 500 Exemplare eines institutionalisierten Familienbriefes, in dem regelmässig eines der Geschwister an die anderen elf schrieb, von dem aber nur die Briefe der Brüder übrig geblieben sind,29 macht die Brüder im (schriftlichen) Gespräch mit ihren Geschwistern sichtbar. Hinzu kommen Tagebücher von zwei Schwestern, Erinnerungsblätter von allen Geschwistern und Memoiren von einem Bruder. Briefe der Mutter, von Tanten und Schwägerinnen, von Freunden und Freundinnen ergänzen die Quellen. Publizierte Artikel und Schriften der Brüder, des Vaters und eines Onkels helfen beim Verständnis religiöser und politischer Debatten. Da die Frauen zum Teil in öffentlichen Anstellungsverhältnissen arbeiteten, finden sich auch Spuren in öffentlichen Quellen wie Schulinspektionsberichten, Schul- und Kirchenratsprotokollen sowie Anstellungsberichten.

Die Quellenlage erlaubt es mir ausserdem, sichtbar zu machen, wer welche Dokumente aufbewahrte und welche Stimmen heute fehlen. Ein grosser Teil der Briefe findet sich im Stadtarchiv von Schaffhausen. Sie wurden im Sommer 2001 von der jüngsten Tochter des ältesten Bruders unter Verschluss abgegeben. Seit ihrer Pensionierung hatte sie sich ausschliesslich dem Sammeln und Ordnen des schriftlichen Erbes ihres Vaters gewidmet. Die Quellen wurden unter dem Namen des ältesten Bruders im Archiv abgelegt. Weitere Briefe, Tagebücher und Gedichte kommen mir von einer ledig gebliebenen Nichte der zwölf Geschwister zu. Sie hat die kostbaren Ego-Dokumente ihrer Tanten aufbewahrt und mir zur Verfügung gestellt.30