Читать книгу Bettý - Arnaldur Indridason - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2

ОглавлениеLo peor es el silencio.

La soledad y el silencio y todo este tiempo sin fin en el que no ocurre nada. No tengo ni idea de cuánto llevo en prisión preventiva. Se lo pregunté a mi abogado cuando vino hace dos días —o lo que a mí me parece que han sido dos días— y me dijo que íbamos por la segunda semana. Como si estuviéramos detenidos los dos. Yo habría preferido defenderme sin su ayuda, pero no sé prácticamente nada de asuntos criminales.

Solo de este.

El tiempo, que transcurre en ese profundo silencio, lo paso agudizando el oído en busca de algún sonido. De alguien que recorra el pasillo. En busca de los pasos de algún carcelero. Cada uno de ellos tiene su forma de caminar. El gordo lo hace con un andar más pesado y a veces se le oye resollar cuando llega a la puerta. Nunca dice nada. Abre, me da la bandeja de la comida y vuelve a cerrar. No sé ni cómo se llama.

Sé que hay uno que se llama Finnur. Prácticamente no deja de hablar mientras me conduce a los interrogatorios. Luego está Guðlaug. Nunca había pensado que podía haber carceleras. Al fin y al cabo, ¿quién piensa en los carceleros? Me ha hablado de sus dos hijos. Una vez también me explicó que los carceleros tienen prohibido hablar conmigo o con cualquiera que esté en prisión preventiva. No es que Guðlaug se atenga mucho a esa norma. Cuando se acerca a la puerta resuenan sus zapatos, clic-clac, clic-clac. Cuento los clic-clac. Desde el momento en que comienzan a escucharse hasta que desaparecen oigo sesenta y ocho pasos.

Un día, Guðlaug me habló de un hombre que había estado en prisión preventiva sin ninguna razón. Lo tuvieron retenido siete semanas. Cuando lo soltaron era capaz de separar sus manos un metro exacto. Ni un milímetro más ni un milímetro menos. Podía estar callado sesenta segundos justos. No fallaba ni por una fracción de segundo.

Yo pensaba que la prisión preventiva se cumplía en Reikiavik, pero se cumple fuera, en la cárcel de Litla Hraun. Estoy en Litla Hraun. ¿Acaso hay algo más desolador?

Pienso en los míos. En lo que mi madre piensa de mí. En todos los quebraderos de cabeza que le he causado. No solo ya por este caso. Sino por todo. Y en la reacción de mi hermano. No nos llevamos bien. ¿Habrá vuelto de Gran Bretaña? Según mi abogado, mi hermano tenía la intención de coger un avión a Islandia, pero, si realmente la hubiera tenido, ya habría venido. ¿Qué habría dicho mi padre? También pienso en lo que estarán diciendo los medios, aunque tampoco tiene mucha importancia. Hacía tiempo que no se encontraban con algo así. Hacía tiempo que no tenían entre manos una noticia semejante. Dicen que se trata de un caso sin precedentes. Con toda esa premeditación. Casi nunca ha ocurrido algo así en Islandia.

No sé. Como ya he dicho, no sé nada de asuntos criminales.

Y paso el tiempo pensando en el pasado.

Pensando en Bettý.

Mi charla era la última del día y ella me invitó a tomar un café. Miré el reloj fingiendo que tenía otras cosas mejores que hacer, pero ella parecía saber que no había nada esperándome en mi despacho. Traté de buscar una excusa, pero no se me ocurrió ninguna, así que asentí. Por el modo en que me sonrió, pensé que debía de haberse percatado de mi indecisión. No se rendía. Era insistente, pero sin dejar de ser la amabilidad personificada. Mantuvo su sonrisa ante mí, esperando a que dijera: «De acuerdo».

—De acuerdo —dije—. Un café rápido, quizá.

Estaba acostumbrada a que la gente le dijera «De acuerdo».

Nos trasladamos al hotel Saga. Allí la conocían. Me dijo que todos los armadores de renombre que no vivían en Reikiavik se alojaban en el hotel Saga. Daba el mejor servicio. Y no mentía. Los camareros se desvivían en atenciones. La tarde llegaba a su fin y Bettý pidió dos cafés acompañados de un buen licor y un pequeño trozo de tarta de chocolate. Lo dejaron todo encima de la mesa sin que nos diéramos cuenta.

—¿Lo anotamos en la cuenta de su habitación? —preguntó el maître. Se frotaba las manos, pero reparé en que era un gesto involuntario.

—Sí, muchas gracias —respondió ella—. Tenemos una casa aquí en Reikiavik —me explicó—, pero la están renovando. Está en el barrio de Þingholt. Mi marido la compró hace dos años, pero nunca la hemos usado. Su idea era derribarla y construir una nueva en la misma parcela, pero luego se replanteó las sugerencias del arquitecto de interiores y...

Se encogió de hombros, como si le diera igual que la casa de Þingholt siguiera en pie o se viniera abajo.

—Mmm... —mascullé mientras saboreaba un delicioso trozo de tarta.

Empecé a pensar en mi pequeño apartamento. Mis compañeros de la Facultad de Derecho se habían mudado enseguida a una casa unifamiliar. Tenían cochazos, iban a esquiar a Austria, a tomar el sol a Italia o a comprar a Londres. Quizá a mí también me apeteciera seguir sus pasos y hacer fortuna. Quizá fuera esa la razón por la que estoy aquí. Nunca he sabido manejar bien el dinero. Cargaba a mis espaldas con enormes préstamos universitarios. También pagaba mi diminuto apartamento a base de préstamos. Mi coche no siempre arrancaba cuando yo quería.

La situación tenía que cambiar.

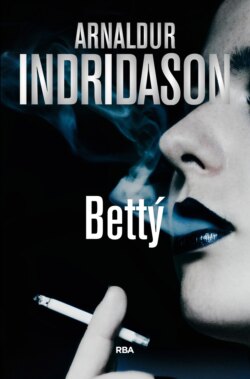

—Pasamos mucho por Reikiavik —dijo Bettý. Abrió una pitillera y sacó un cigarrillo sin filtro. Más tarde me comentó que eran unos cigarrillos griegos que importaban especialmente para ella. Los fabricantes se negaban a colocar una advertencia en las cajetillas aunque sus cigarrillos contuvieran una mayor cantidad de sustancias tóxicas que los estadounidenses. Lo encendió con un mechero de oro. Al retirárselo de la boca se quedó marcado en la boquilla el rojo de sus labios.

—¿Dónde vivís, por cierto?

—En el norte, en Akureyri. Mi marido es dueño de una naviera. Es del este. Yo soy de Reikiavik. Llevamos viviendo juntos siete años.

—¿Y es él quien busca asesoramiento jurídico?

—Sí. Ahora está reunido con los de la asociación de armadores islandeses. Vendrá en cualquier momento.

—Y, para hacer tiempo, te vas a un congreso sobre gestión pesquera y la Unión Europea.

Se echó a reír.

—Mi marido sabía que ibas a estar en ese congreso y me pidió que hablara contigo. A veces hago algo de utilidad para su empresa. Sobre todo cuando a él le toca entretener a otros armadores o a los copropietarios de todas esas sociedades anónimas. O a los extranjeros con los que negocia, casi todos alemanes.

—¿Y te pidió que te pusieras en contacto conmigo?

—¿Lo podrías ver hoy? Mañana nos vamos al norte, pero esta noche se celebra un baile de la asociación. Aquí en el hotel. Si te interesa, puedo... Aunque a lo mejor no tienes tiempo. O quizá no te apetezca...

—¿Por qué le hace falta asesoramiento jurídico?

—Por los extranjeros. Necesita tener clara su posición ante la Unión Europea. Ya conoces todo ese rollo burocrático. Además, no comprende los acuerdos. Están redactados en ese lenguaje jurídico que solo saben descifrar los expertos en el tema. Tú ya me entiendes. Apenas sabe inglés.

Apagó el cigarrillo.

—Paga bien —comentó. El cigarrillo debía de ser fuerte. Su voz se había vuelto más ronca. Tenía esa clase de voz áspera, grave y sexi—. No tienes que preocuparte por eso —continuó—. Perdona, ¿fumas? Debería haberte ofrecido.

—No, gracias, no fumo.

—¿Más café?

—No puedo —dije—. Tengo que irme.

—¿Te veré esta noche?

La misma insistencia educada. Quería decirle que lo dejara correr, levantarme y marcharme; había algo en ella que me irritaba. Me daba la impresión de que yo no tenía nada que ver con ella. Y de que tampoco tenía nada que ver con su marido ni con su enorme naviera en el norte de Islandia; ni con su riqueza ni con su casa en el barrio pudiente de Þingholt, esa que podrían derribar tranquilamente. De que no pintaba nada en aquel mundo donde los camareros se desvivían por servir platitos de tarta.

—Sé que mi marido tiene muchas ganas de conocerte —dijo.

Seguía insistiendo.

—Es que... —dije tratando de buscar las palabras adecuadas—. Agradezco todo esto, pero no entiendo a qué viene. No sé quién eres, nunca te he visto antes. Tengo una ligera idea de quién es tu marido y conozco por encima su empresa, probablemente como todo el mundo en Islandia. Si tiene interés en que trabaje para él o en darme algún proyecto, puede contactar conmigo en mi despacho, como los demás. Gracias por el café.

Me levanté y ella me dio la mano mientras también se levantaba.

—¿Entonces no vas a ir al baile esta noche? —preguntó. Me miró con sus ojos marrones como si le hubiera pasado desapercibida mi tentativa de hacerle ver que no necesitaba nada ni de su marido ni de su dinero.

—No conozco a nadie.

—Me conoces a mí —dijo sonriéndome con los ojos, como si ya compartiéramos un pequeño secreto.

He declarado una y otra vez mi inocencia en los interrogatorios. Mi abogado me había recomendado hacerlo desde el principio.

No sé qué piensa él del caso. He dejado mi vida y mi honor en sus manos, así que debo confiar en él. Sé que ha llevado importantes casos criminales. Una vez fue a la Facultad de Derecho para hablarnos de algunos de ellos en las clases de Derecho Penal. Ha defendido a traficantes de drogas, ladrones, agresores y asesinos. La policía lo conoce muy bien. Es casi como un viejo amigo de los carceleros. Es delgado y calvo, tiene unos sesenta años y su bigote caído le da un innecesario aire de tristeza.

—¿Qué dice la gente? —le pregunté un día—. ¿Qué piensa la gente?

—No te preocupes por eso —dijo mientras abría su gran maletín.

—¿Cómo va el recurso?

—El Tribunal Supremo lo ha denegado. Estarás aquí todo el tiempo que quiera la policía.

—Supongo que no colaboro lo suficiente —admití.

—Ni siquiera has querido hablar conmigo —dijo acariciándose el bigote.

Era verdad. Me costaba hablar de lo sucedido. Me costaba reconocerlo. Mi abogado afirmaba ser una persona paciente. Decía que al fin y al cabo era mi vida. Pero también insistía en que mi actitud no mejoraba mi situación. Que debía cooperar más con él y con la policía. Sé muy bien a qué se refería. La prisión preventiva te hace reflexionar y poner las cosas en su contexto.

—De todas maneras —dijo—, te he traído algunos libros para que tengas algo para leer.

Me dio una novela, la biografía de un político y la historia de un hombre inocente que había pasado semanas y meses en prisión preventiva.

—He pensado que podrían ayudarte un poco —me explicó.

—Todavía tendré que pasar mucho tiempo aquí dentro, ¿no? —dije.

Se encogió de hombros.

—No tiene buena pinta —reconoció—. Ojalá quisieras contar exactamente lo que ocurrió.

—¿Qué dice la gente? —pregunté de nuevo.

—No te preocupes por eso —insistió—. Hay otras cosas que me preocupan más que el qué dirán.

Los agentes que llevan la investigación son al menos cuatro. Aunque doy por hecho que les estará asistiendo todo un ejército de policías. Son ellos cuatro los que me interrogan, de dos en dos. Como en las películas. Siempre se piensa que la vida no es como en las películas, pero luego sí lo es. En la sala de interrogatorios hay un espejo enorme y sé que en ocasiones hay gente detrás, aunque no pueda verla. Seguramente altos cargos. Pero no siempre hay alguien observando. Según el comportamiento de los agentes, puedo deducir cuándo hay alguien al otro lado. Se les ve más inquietos y están más alerta. Cuidan su lenguaje. Muestran algún tipo de síntoma. También están mucho más preocupados que yo. Cuando sus superiores no están al otro lado del cristal, bajan la guardia. Los cuatro pertenecen a la policía judicial y me interrogan siempre en pareja, como por turnos.

Entre ellos hay una mujer. Me causa algo de recelo. Guarda cierta distancia. Los otros tres hacen bromas, aunque se esté hablando en serio. Ella, en cambio, no sonríe nunca. Quizá sea solo su manera de ser. Quizá me tenga miedo. Me mira con dureza y me hace preguntas que lleva escritas en una hoja, lo que le da a la escena un aire teatral. El interrogatorio en sí no es más que una gran función teatral. El escenario está delimitado, hay pocos actores, mucho drama y, como siempre, la paga el que peor lo hace.

Cuando les pregunté acerca del espejo me dijeron que lo acababan de poner, igual que la grabadora. Se había celebrado un juicio contra la policía y a partir de entonces grababan todos los interrogatorios.

—¿Quién hay detrás del espejo? —pregunté.

—Nadie —me respondieron.

—Entonces ¿por qué tenéis aquí un espejo tan grande?

—Somos nosotros los que hacemos las preguntas —cortaron.

—¿Y no os parece raro? ¿Un espejo de esas dimensiones en una sala tan pequeña?

—Eso no es asunto nuestro.

Una vez trataron de montar el numerito que sale en todas las películas de policías. Su investigación no avanzaba y volvieron a llamarme para interrogarme. Cuando llegué, saltaba a la vista que no había nadie detrás del espejo porque no cuidaban especialmente su lenguaje y se les veía relajados; entonces uno de ellos comenzó a exaltarse haciendo como que me iba a atacar mientras el otro trataba de tranquilizarlo.

Al verme sonreír parecieron perder fuelle y lo dejaron.

Es la única vez que me he reído aquí.