Читать книгу Bettý - Arnaldur Indridason - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4

Оглавление¿Cómo he llegado hasta aquí?

¿Qué tiene que ocurrir para que alguien como yo termine en un sitio como este?

No arrastro un pasado delictivo. Nunca he tenido problemas con la justicia, como suele decirse. Supongo que soy como el resto de la gente: respeto la ley, pago los parquímetros y nunca me salto los semáforos. Como mucho, cuelo en la aduana una botella de alcohol más de lo permitido. Casi todos somos así.

¿Qué es lo que se ha torcido? ¿Cómo he pasado de llevar una vida tranquila y monótona a vivir este infierno?

Tal vez llevara una vida más solitaria de lo que creía. Tenía muy pocos amigos y seguramente ahora no me quede ninguno después de lo ocurrido. Nunca he necesitado tener amigos. Mi familia es pequeña y tiene muchos defectos de los que prefiero no hablar. Quizá no presto mucha atención a la gente. Quizá...

Bettý rompió mi aislamiento. Quizá fuera esa otra razón por la que me parecía una mujer interesante. Apareció en el momento adecuado, detectaba enseguida el punto débil de la gente y era peculiarmente resuelta y atrevida. Bettý no tenía escrúpulos.

Puede que yo fuera una presa fácil y seguramente no opusiera demasiada resistencia al principio. No tengo ninguna excusa, salvo el hecho de que no sabía ni de dónde soplaba el viento. Bettý me pilló por sorpresa. No me esperaba en absoluto que fuera tan atrevida. Sin apenas conocernos. Y eso la hacía irresistible. Aquella desinhibición.

Sé que era todo por deseo.

El deseo que habitaba en ella y el deseo que habitaba en mí.

No dejó de llamarme durante las semanas siguientes.

Le costó conseguir que volviéramos a vernos. Su voz griega podía aparecer al otro lado del teléfono en cualquier momento. A veces pasaba varios días sin llamarme y a veces recibía dos llamadas suyas la misma tarde. Quizá me irritaba menos de lo que yo creía. Su insistencia y su tenacidad no me molestaban. Bettý nunca podía molestar. Es más, a veces, cuando me aburría por las tardes, deseaba que me llamara. Y entonces pensaba en cómo se le marcaban sus pequeños pezones bajo el vestido.

Una tarde me rendí finalmente tras una conversación telefónica un tanto arisca.

Acababa de entrar por la puerta de casa cuando comenzó a sonar el teléfono. El trabajo en el bufete me había quitado todas las ganas de cogerlo. Los dueños del bloque de Breiðholt llevaban todo el día quejándose porque todos veían algún tipo de pega en el contrato. Reconocí su número en la pantalla. Dejé que sonara. Entré en el cuarto de baño y abrí el grifo de la bañera. Busqué un disco de Bob Dylan, lo puse en el tocadiscos, me metí en el agua caliente y dejé que el cansancio se disipara. El teléfono volvió a sonar en el salón. Sabía que era ella.

Nunca debí haberlo cogido. Si hubiera sabido todo lo que sé ahora, jamás habría respondido. Pero ¿qué sabemos del futuro? Eran las nueve pasadas y ya había llamado dos veces más. Pensé que no me dejaría dormir, así que lo cogí. Quería colgar pronto.

—¿Quieres dejar de llamarme? —pregunté sin darle tiempo a que dijera quién era.

—¿Sabías que era yo? —dijo.

—Déjame en paz.

—¿Has dejado que te llamara toda la tarde sin cogérmelo?

—Deja de llamarme. No te conozco de nada. No sé qué quieres de mí. Tu marido es un mamarracho que, a la vista está, no tiene ninguna intención de contratarme, así que no entiendo cuáles son tus propósitos y ¡quiero que me dejes en paz!

No se inmutó.

—¿Podemos vernos? —preguntó—. Tozzi quiere que trabajes para él. En el hotel solo se estaba haciendo el chulo. Siempre tiene que andarse con chulerías. Solo quería ver cómo reaccionabas. No lo decía en serio.

Decidí preguntarle por su ojo morado. Todavía no lo había hecho y, de pronto, me pareció que era un buen momento.

—¿Por qué no cogiste el teléfono del baño? —le pregunté.

Tardó un poco en responder. Cuando por fin entendió la pregunta, trató de eludir el tema.

—No sé de qué estás hablando. ¿Podemos vernos?

—De cuando te diste contra la puerta —expliqué—. Dijiste que estabas saliendo del baño para coger el teléfono del salón, pero había otro teléfono en el mismo baño que también había sonado y podrías haber cogido.

Silencio de nuevo.

—Te lo contaré si quedas conmigo.

Me estaba empezando a irritar.

—Déjalo —dije—. No tengo ningún interés en saberlo. No tengo ningún interés en tus secretitos con «Tozzi». Déjame en paz. No vuelvas a llamarme.

Acto seguido colgué el teléfono. Pasó una media hora hasta que volvió a sonar. Lo miré fijamente. Era el mismo número que había estado llamando toda la tarde. Sonreí. Y respondí.

—No piensas darte por vencida —dije.

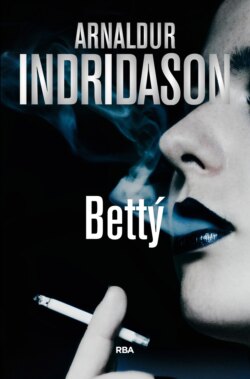

—No hasta que me prometas que vas a quedar conmigo —insistió. Pude oír su bocanada de humo griego; me imaginé el rojo de sus labios y la marca del carmín sobre el papel del cigarrillo.

—¿Dónde? —pregunté.

Su casa de Þingholt era inmensa. Había salido en las noticias el día en que la había comprado su marido porque había competido con un vendedor de coches por su adquisición. Al finalizar la puja, había pagado por la propiedad veinte millones de coronas más de lo que costaba inicialmente. Por dentro solo quedaba lo que creo que se llama la obra bruta. Hasta habían arrancado las puertas. Habían demolido una pared para ampliar la cocina y habían tirado todos los equipamientos. En el resto de las estancias y habitaciones solo se veía un suelo de piedra desnudo. Habían abierto vanos para colocar puertas nuevas y habían agujereado el suelo para construir una escalera de caracol que llegaría hasta el sótano, todavía por hacer. Las ventanas estaban cubiertas con trapos para protegerlas de la pintura.

Cuando llegué, Bettý estaba fumando en uno de los tres salones de la casa. La puerta de la entrada estaba abierta. Llamé y la oí decir que pasara. Lucía un elegante conjunto beis. Llevaba una falda corta que apenas le cubría la mitad de los muslos y unos zapatos claros de tacón alto. Nos dimos la mano y se ofreció a enseñarme la casa. Recorrimos las habitaciones y me pareció una casa fría y desolada. Recuerdo haber pensado que, por mucho que el rey de las cuotas invirtiera otros cien millones en ella, seguiría siendo una casa fría y desolada.

—¿Tenéis hijos? —le pregunté.

Negó con la cabeza.

—Aquí vais a tener mucho sitio para los dos —comenté.

Estábamos en la cocina y me enseñó dónde iban a instalar la cocina de gas. Mostraba un especial interés en describirme la casa y me explicaba detalladamente cómo eran las baldosas y el parqué. Me dijo que, aun así, la casa era sobre todo cosa de Tozzi. Toda aquella construcción monstruosa.

—Dice que los hijos ya llegarán. Ahora no está para otras cosas que no sean ganar dinero —explicó.

Daba la impresión de que su marido no tenía tiempo para ella. Hablaba en un tono desganado y triste. No me sentía a gusto en aquella cocina y no tenía claro si quería conocer a aquel matrimonio. Tenían algo de despiadado, una especie de falta de escrúpulos, algo de descarado, como si no conocieran límites. Los dos tenían algo de repulsivo y burdo, pero al mismo tiempo poseían un extraño encanto.

—¿Te gustaría tener hijos? —pregunté.

—Lo hemos intentado —dijo—. Quizá ocurra algún día.

Siguió mostrándome la casa hasta que llegamos a la estancia más grande del piso de arriba. Dijo que iba a ser el dormitorio de matrimonio y me describió cómo lo amueblaría ella si estuviera en su mano decidirlo.

Asentí sin mostrar más interés del necesario.

—¿Vas a trabajar para nosotros? —preguntó.

—Creo que no tengo ningún...

—Ya lo creo que sí —interrumpió. La palabra volvió a venirme a la cabeza: «majestuosa». No sabía qué perfume usaba, pero nos había seguido por toda la casa como si fuera la advertencia de algo peligroso y a la vez excitante.

—Hazlo por mí —pidió acercándose a mí.

—En cualquier caso, necesito el dinero —dije por decir algo.

Se me acercó todavía más con sus tacones de aguja y su falda ajustada, que hacía sus muslos tan seductores que me costaba apartar la vista de ellos. La miré sin moverme del sitio. Miré el brillo de sus ojos castaños, sus labios gruesos y su bello rostro, casi sureño.

Llegó hasta mí.

—Te prometo que no te arrepentirás —dijo bajando la voz.

No había nadie en la casa salvo ella y yo. Me había contado que las obras comenzarían al día siguiente y que esperaban la llegada de una horda de obreros para decorar el palacio del rey de las cuotas. Me invadía la confusión. No sabía si debía quedarme allí, si debía disculparme y despedirme amablemente o salir corriendo para no volver jamás a aquel lugar.

Tuve la impresión de que me estaba leyendo el pensamiento.

—No te preocupes —dijo en un tono casi imperceptible.

Entonces hizo algo que no podré olvidar en mi vida.

Me recorrió con la mirada de arriba abajo, me cogió la mano y la dirigió hacia su muslo. Yo no le quitaba los ojos de encima. Guio mi mano hacia arriba hasta alcanzar el dobladillo de su falda, la introdujo por debajo y continuó deslizándola. No llevaba pantis sino unas medias altas de nailon con liguero. Mis dedos acariciaron el elástico. No sabía qué hacer. Nunca me había ocurrido nada semejante. Su boca se abrió y dirigió mi mano por el interior de su muslo hasta que pude sentir su dulce calor. Entonces me di cuenta de que no llevaba ropa interior.

Iba a retirar mi mano, pero ella lo notó y me agarró con fuerza de la muñeca.

—No te preocupes —repitió con suavidad.

Su rostro se acercó al mío y me besó. Casi instintivamente abrí la boca y sentí su lengua penetrar en mí, ligera, prudente y temblorosa.