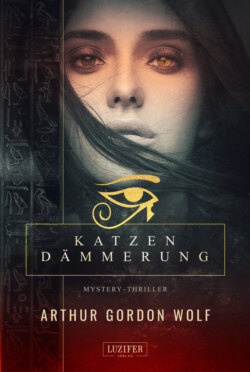

Читать книгу KATZENDÄMMERUNG - Arthur Gordon Wolf - Страница 17

2. Kapitel »Schwarze Sterne«

Yucca Springs, 1989

Оглавление»… die Katze ist kryptisch und

vertraut mit seltsamen

Dingen, die den Menschen

verborgen sind …«

(H.P. Lovecraft: Die Katzen von Ulthar)

»Ich fragte mich, ob ich mir

nicht den schwersten Weg

ausgesucht hatte, ob mit

einer Frau zusammen

zu leben nicht die

schrecklichste Erfahrung

war, die ein Mann nur

machen konnte, ob das

hieß, seine Seele dem

Teufel zu vermachen …«

(Philippe Djian: Betty Blue 37,2' am Morgen)

Ich liege wach in meinem Zimmer und zähle apathisch die zäh dahinkriechenden Sekunden. Der Schlaf will einfach nicht kommen. Der Wecker neben mir auf der Kommode tickt sich gerade in die dritte Stunde der Nacht. Aber ist es überhaupt Nacht? Trotz der fortgeschrittenen Zeit herrscht eine seltsame Helligkeit. Keine totale Finsternis, eher das trübe Nachmittagslicht während eines Gewitters im November. Aber es ist später Mai. Ob heute Vollmond ist? Frühe, viel zu heiße Sommernächte sind grausam.

Da mich das sinnlose Hin- und Hergewälze noch nervöser macht, stehe ich schließlich auf. Ich trete ans weit geöffnete Schlafzimmerfenster und atme die milde Nachtbrise. Warm, seiden, streichelnd. Sie liebkost die unbedeckten Stellen meiner Haut. Die Luft ist nicht kühl oder frisch. Ich bezweifle, ob sie es vermag, mir die nötige Bettschwere zu verleihen. Im Gegenteil. Sie erregt mich, wühlt mich auf. Ich rieche den zarten Duft von Blüten; wie ein dezentes, unaufdringliches Parfüm schmeichelt es meiner Nase. Seide und Blütenduft. Der Nachtwind ist eindeutig weiblich. Wie eine zärtliche Frau umhüllt er mich, wie eine Geliebte, wie … eine Katze.

Ihr Fell schimmert silbern, als sie lautlos über das Vordach an mir vorbei schleicht. Zwei winzige, nadelkopfgroße Sterne blicken mich drei, vier Herzschläge lang durchdringend an. Sie scheint etwas zu wittern. Ich weiß, was es ist. Noch immer haftet er an mir, an jedem Kleidungsstück, an jedem Gegenstand der Wohnung: jener Geruch. Eigentlich nur noch eine schwache Erinnerung an ihn. Aber die Katze dort hat feinere Sinnesorgane. Für sie ist er noch derart stark ausgeprägt, dass sie stutzig wird. Keine Vergangenheit, sondern Gegenwart. Für sie ist er noch lebendig. Ihr Geruch. Nataschas Geruch. Für die Katze ist Natascha noch lebendig. Glückliche Katze.

Nach einem abschließenden prüfenden Blick setzt mein nächtlicher Besucher seinen Streifzug fort; mit drei eleganten Sprüngen entschwindet er meinen Augen. Ich betrachte die einsame Straße, die Lichtflecken der Laternen. Zerknülltes Papier trudelt im Wind. Leises Rascheln. Alles scheint verändert. Mein Blick wandert zurück auf das nun wieder leere Vordach. Die Katze ist nicht völlig verschwunden. Auch sie hat etwas hinterlassen. Etwas, das nur ich allein spüren kann, trotz meiner mittelprächtigen Sinne. Es ist die Erinnerung an einen Traum. Ein Traum, in dem Natascha und ich die Hauptrollen spielten.

Wie viel Zeit ist seitdem verstrichen? Monate? Jahre? Jahrzehnte? Kann es sein, dass unser gemeinsames Glück vor erst sechs Wochen erlosch? Ich beginne zu zweifeln. Mir kommt diese Spanne wie eine Ewigkeit vor, beinahe ähnlich lang wie die Dauer unseres Zusammenseins.

Unbeweglich stehe ich vor dem Fenster und starre in den sich nur allmählich aufklarenden, neuen Tag. An Schlaf ist nun nicht mehr zu denken. Wieder eine von diesen Nächten. Vor allem böse und finstere Erinnerungen drängen sich ständig in mein Bewusstsein, breiten sich dort aus wie ein unaufhaltsamer Steppenbrand. Diese Erkenntnis erfüllt mich mit Bitterkeit. Wenn es doch wenigstens die wenigen wundervollen Momente unserer Liebe wären, die mich nicht ruhen ließen. Aber nein, stets ist es das Ende, an das ich denken muss. Das hässliche Ende. Aber wie sollte ich es auch je vergessen können; schließlich gibt es für Nataschas grausamen Tod nur einen Verantwortlichen: Mich! Ja mich. Nicht die schwüle Nacht ist der Feind meines Schlafes, es ist das entsetzliche Wissen um meine Schuld. Warum musste ich auch so neugierig sein; wieso suchte ich alles im Verborgenen Schlummernde ans grelle Licht des Tages zu zerren, warum verschonte ich selbst Natascha nicht von dieser Sucht? Schöne, rätselhafte Natascha. Ich verfluche mich und mein Handeln, aber welchen Sinn kann dies jetzt noch haben. Jetzt, wo alles zu spät ist. Manche Dinge sollten für immer ihr Geheimnis wahren.

Nur mühsam bewege ich mich in Gedanken weg von jenen letzten unheilvollen Geschehnissen. Zurück. Immer weiter zurück. Bis hin zu dem Moment, an dem ich Natascha das erste Mal begegnete. Das innere Auge liefert nur verschwommene Eindrücke. War es ein flüchtiger Blick in einer überfüllten Straßenbahn oder stießen wir auf dem Markt zusammen? Ich kann mich einfach nicht mehr entsinnen. Etwas in mir will mich leiden sehen, ohne Hoffnung auf Gnade. Es versagt mir nahezu jeden Gedanken, der mir ein wenig Trost spenden könnte. Während mein Blick im ersten hellen Grau am Horizont herumirrt, kommt dieses böse Gespenst der Vergangenheit langsam aus seinem Versteck. Mein Schmerz ist ihm nicht genug; es dürstet nach mehr. Ich spüre, wie sich meine Kehle zusammenschnürt, wie meine Knochen und Gedärme unter dem Druck aufschreien. Es ist in mir, über mir.

Mein röchelnder Atem geht immer stoßhafter, das Bild der schlummernden Stadt verschwimmt zusehends, mein Körper beginnt zu schwanken.

Über die Brüstung des Fensters hinweg. Das ist es also, was es beabsichtigt: Meinen eigenen Tod als einzig annehmbare Sühne. Ein Zittern durchläuft mich. Ist meine Schuld wirklich so groß; hätte Natascha dies gewollt? Mit aller Kraft stemmen sich meine schweißfeuchten Hände gegen die Fensterbank. Ich beginne zu kämpfen …

Langsam lichtet sich der Nebel, der meine Erinnerungen umfangen hielt. Ich erkenne zunehmend einen mir vertrauten Ort; zahllose Wege durchschneiden gepflegte Grünflächen. Hohe, teilweise mit exotischen Palmen durchsetzte Vegetation filtert grünes Licht. Zäune. Gitter. Hinter den Gittern Bewegung. Tiere. Der Platz, den ich vor meinem geistigen Auge sehe, befindet sich im Sherman-Zoo. Natürlich. Wie hatte ich dies nur je vergessen können. Der Zoo, jener schicksalhafte Ort, an dem alles begann, und … Nein! Ich will an den Anfang denken, nicht an das Ende.

Es war im Spätsommer letzten Jahres, als mir Schuster & Wolfton den Auftrag für eine Fotoserie gaben. Ein Eilauftrag, wie so oft. Wie man mir mitteilte, hatte sich der Entwurf der neuen Kollektion unplanmäßig verzögert, weswegen erst jetzt der aktuelle Modekatalog ›Winter/Frühjahr '88/'89‹ in Angriff genommen werden konnte. Ganze drei Tage wurden mir zugestanden. Als seriösen Fotografen, als den ich mich nun einmal verstand, hätte ich den Leuten den Auftrag vor die Füße werfen müssen. Unter einem derartigen Zeitdruck konnte einfach keine gute Arbeit gelingen. Aber wie so oft im Leben sind Kompromisse einfach unumgehbar, selbst wenn sie den eigenen Grundprinzipien zuwider laufen.

Da ich zu dieser Zeit mit entsprechenden Kunden nicht gerade gesegnet war, nahm ich an. Die künstlerischen Arbeiten, die ich privat nebenher machte, hatten zwar bereits gute Kritiken eingeheimst, der erhoffte Geldsegen war aber ausgeblieben.

Wie ich wenig später feststellen sollte, hatte ich meinen Entschluss nicht zu bereuen, Schuster & Wolfton waren dafür jedochnicht verantwortlich. Aber der Reihe nach …

Ich rief Molly an und ließ mir von ihr etwa zwanzig Modelle in mein Atelier schicken. Molly führt eine kleine aber feine Modell-Agentur. Sie kennt mich schon seit meiner ersten Ausstellung ›Private Faces‹ vor über zehn Jahren, und ohne ihre teilweise oft kostenlose Vermittlung wäre meine Karriere sicher weniger glatt verlaufen. Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team; Molly kennt meinen Stil sowie meine Vorlieben bezüglich der Modelle. Ich brauche ihr oft nur das Thema einer Serie zu nennen, schon bekomme ich die gewünschten Körper und Gesichter. So war es auch diesmal. Bereits mit Nummer 10 war meine Mode Crew – bestehend aus sechs Mädchen – komplett.

Die Kollektion, die es zu präsentieren galt, setzte sich ausnahmslos aus teuren Pelzen und Pelz-Accessoires zusammen. Keine Tierart, deren Haut selten und gefragt war, schien zu fehlen. Gefleckter Ozelot wechselte sich mit sibirischem Silberfuchs ab; Wolf, Jaguar, Tiger und Leopard waren ebenso vertreten wie Zebra, Otter oder Bisam. Zwei modern geschnittene Zobelmäntel bildeten den krönenden Abschluss.

Alles lief glatt; ich arbeitete konzentriert und die Mädchen agierten nach meinen Wünschen. Wir kamen so gut voran, dass mir noch Zeit für Versuche mit Schatten, farbigen Filtern und Gegenlichtaufnahmen blieb. Ich war gerade dabei, die Aufnahmen zu entwickeln, als mich George Dreyer, seines Zeichens Marketing-Direktor von Schuster & Wolfton, anrief. Er unterbreitete mir in seiner nonchalanten Art, dass das letzte PR-Briefing den Entschluss gefasst habe, eventuell auch Freilichtaufnahmen für den Katalog in Betracht zu ziehen. Ich möge dies doch bitte bei meiner Arbeit berücksichtigen. Ich berücksichtigte dies, oder vielmehr unternahm den Versuch. Zusammen mit meinem Kamera-Assistenten, einer Visagistin, den sechs Mädchen und einem Kofferraum voller unbezahlbarer Pelze fuhr ich mit einem gemieteten Mitsubishi-Kleinbus in die Hügellandschaft rund um Farley. Die raue Gegend schien mir für meine Aufnahmen wie geschaffen. Aber es kam anders. Wir hatten noch nicht einmal unsere Lichtverstärker aufgebaut, als die ersten Tropfen fielen. Mit schwülen Sommergewittern musste man halt rechnen. Wir zogen uns in den Bus zurück und warteten; es konnte nicht lange dauern. Regengüsse im Sommer waren in unserer Gegend eher selten. Sie fielen meist heftig aber kurz aus.

Diese hier kannten die Bauernregel anscheinend nicht. Stunde um Stunde saßen wir neun zusammengepfercht wie die Sardinen und versuchten bei Laune zu bleiben. Bei dem nervtötenden Geprassel auf dem Wagendach war das allerdings ein hoffnungsloses Unterfangen. Schließlich bemerkte Phil, mein langjähriger Berater in Sachen Film und Foto, dass das Tageslicht nun auch ohne Regen für gute Aufnahmen zu schlecht wurde. Wortlos startete ich den Motor. Ich kochte. Zwischen den unermüdlich kreisenden Scheibenwischern hindurchblinzelnd, suchte ich den Weg zurück zur Stadt. Als ich Dreyer am späten Nachmittag anrief, um ihm von der 'gelungenen Aktion' zu berichten, ließ er mich kaum zu Wort kommen. Unsere heutige Regenpanne sei halb so schlimm, versicherte er mir. Die PR-Leute hätten ohnehin einen weitaus besseren Standort für die Aufnahmen erarbeitet. Diese so genannten PR-Leute fingen an, mir gehörig auf die Nerven zu gehen. Wollten mir diese Kerle am Ende noch vorschreiben, welche Blende oder welchen Film ich zu verwenden hatte? Woher ich die Ruhe nahm, ist mir schleierhaft; es gelang mir jedenfalls, weiter zuzuhören. Der Zoo, prustete Dreyer mir ins Ohr. Der Zoo und vor allem die Raubtiergehege seien doch ideal als Hintergrund. Was gab es besseres, als die noch lebenden Lieferanten der Ware Pelz zusammen mit den Modellen auf ein Bild zu bringen, fragte er mich. Ich musste ihm zustimmen, konnte ich mich auch eines morbiden, makabren Gefühls nicht erwehren.

Dreyer hatte die ganze Sache bereits eingefädelt (der Kerl war offensichtlich sein Geld wert); Stadtverwaltung und Zoodirektion hatten auf sein Bitten und Drängen hin (was sicher mit einer kleinen, privaten Spende verbunden war) einer fünfstündigen Fotoaktion zugestimmt. Ab sechs Uhr morgens stand mir das Raubtier-Areal zur freien Verfügung. Dreyer wünschte mir viel Glück und legte auf, bevor ich auch nur einen Einwand hätte vorbringen können. Ich liebte Klienten, die Verständnis für die Vorstellungen des Fotografen aufbrachten. Aber was sollte es; bei dem vereinbarten Honorar hätte ich die Aufnahmen auf Wunsch auch auf einer Mülldeponie gemacht.

Der Himmel war wolkenverhangen, als ich den Mitsubishi durch die am frühen Morgen noch schwach befahrenen Straßen Richtung Sherman-Zoo lenkte. Im Wageninneren herrschte drückende Stille. Alle Insassen blinzelten mit halb geöffneten Augen nur stumm vor sich hin. Besonders die Modelle waren es scheinbar nicht gewohnt, vor zehn Uhr morgens zu einem Aufnahmetermin zu erscheinen. Ich dagegen war aufgedreht, als hätte ich acht Liter Kaffee getrunken. Wie konnte man einen Tag nur so miesepetrig beginnen? Ich suchte im Radio einen Sender mit fetziger Pop-Musik und ließ die Lautsprecher dröhnen. Bis wir ankämen würde jeder hellwach sein, ob er wollte oder nicht. Pfeifend trommelte ich auf dem Lenkrad den Takt der Melodie nach. Ohne ersichtlichen Grund verspürte ich an diesem Morgen ein Übermaß an guter Laune. Vielleicht war der Wetterbericht daran schuld, der gnädigerweise für den Tag einmal keine Niederschläge erwartete, vielleicht lag es auch daran, dass heute mein Job für die dumme Pelz-Firma beendet war, mochte kommen, was wollte. Vielleicht gab es aber auch eine dritte Ursache, an die ich jetzt erst denke. Vielleicht war es eine Art Vorahnung. Das unbestimmte Gefühl, dass dieser Tag mein Leben verändern sollte.

Obwohl die Arbeit bei den gegebenen Lichtverhältnissen nicht gerade einfach war, hielt ich mit Phils Unterstützung meinen selbst erstellten Zeitplan gut ein. Wir hatten eine Sondergenehmigung bekommen, näher als gewöhnliche Besucher an die Gehege heranzugehen. Mit Hilfe einer kleinen transportablen Bühne konnten die Mädchen auf gleicher Höhe mit den Raubtieren ihre Pelze vorführen. Ich machte Aufnahmen vor Panther-, Geparden- und Löwenkäfigen. Manchmal musste man geraume Zeit warten, bis sich eines der meist noch dösenden Tiere dazu bequemte, sich nahe der Absperrung zu zeigen. Phil imitierte ihr Knurren und machte wilde Hampeleien, damit möglichst ein geblecktes Gebiss mit aufs Foto kam. Einige Male hatte er mit seinem Blödsinn sogar Erfolg.

Die Wildkatzen zeigten sich mit der Zeit erfreulich kooperativ. Neugierig schnuppernd beobachteten sie die seltsame Szenerie vor ihrer Behausung. Mehr Probleme gab es mit den Mannequins. Trotz des gestrigen Regens herrschte nun wieder eine drückende, subtropische Schwüle. Unter ihren Pelzen schwitzten die Mädchen wie in einer Sauna. Nach jeder Aufnahme musste die Visagistin die Gesichter vom Schweiß befreien und verlaufene Lidschatten und Rouge erneuern. Notgedrungen wurden die Pausen zwischen den Serien immer länger.

Ich nutzte die Zeit, um nochmals die Beleuchtung und den gewählten Hintergrundausschnitt zu kontrollieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich fast ausschließlich durch den Sucher meiner Kamera geblickt; alles, was rechts und links davon lag, wurde von mir einfach nicht wahrgenommen. Das Objektiv trat an die Stelle meiner Augen. Dieses Ausblenden von anscheinend Nebensächlichem war eine notwendige Berufskrankheit. Nur das zu fotografierende Objekt hatte Substanz, alles andere verflüchtigte sich zu imaginären Schemen.

Erst als ich jetzt zur Bühne hinüber ging, bemerkte ich die kleine Ansammlung von neugierigen Besuchern, die uns bei den Aufnahmen zusahen. Ich war so in meine Arbeit versunken, dass mir überhaupt nicht bewusst wurde, wie sich der Tierpark langsam mit Menschen gefüllt hatte. Seit über einer Stunde war der Zoo nun auch der Öffentlichkeit zugänglich.

Während ich mit dem Lichtmesser hantierte, beobachtete ich nun meinerseits verstohlen die Gruppe der Schaulustigen. Ältere Frauen in kitschig geblümten Kostümen und Strohhüten auf dem Kopf tuschelten untereinander oder mit noch älter erscheinenden Herren in khakifarbenen Sommeranzügen; Rentner, die sich einen schönen Morgen in den weitläufigen Grünanlagen des Parks machen wollten. Jüngere Besucher konnte man zu dieser frühen Stunde an einem normalen Werktag auch kaum erwarten.

Ich wollte mich gerade wieder meinem eigentlichen Aufgabenfeld widmen, als ich etwas in der Menge aufblitzen sah. Etwas Weißes. Das Aufleuchten dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, mein fotografisch geschultes Auge fand jedoch ohne Mühe seinen Ausgangspunkt. Im Schatten zweier recht beleibter älterer Damen sah ich sie stehen. Eine Frau, deutlich jünger als die sie umgebenden Menschen. Fast noch ein Mädchen. Augenblicklich verwandelten sich meine Pupillen in zwei Zoomobjektive. Die beiden fetten Alten zerfielen zu undeutlichen Farbflecken, nur die Gestalt der jungen Frau zeichnete sich gestochen scharf in meinem Gehirn ab; so, als stünde sie direkt vor mir und nicht in zehn Metern Entfernung. Und nun erkannte ich auch, was mich abgelenkt hatte.

Ich weiß nicht, worauf Männer im allgemeinen zuerst bei Frauen achten, ob es ihr Haar ist, oder ihr Busen, ihre Lippen oder ihre Stimme, ihr Gang oder ihre Art, sich eine Zigarette anzuzünden, ihre Beine oder ihr Lächeln; es gibt unzählige dieser manchmal so ausschlaggebenden Körpersignale und nicht einmal ich selbst bin mir sicher, worauf ich mein Augenmerk lenke. Bei Natascha habe ich allerdings keinen Zweifel, was die Kette meiner Emotionen auslöste.

Es waren ihre Augen, diese grünlich-grau schimmernden Kreise, die durch eine beinahe dreieckige dunkle Pupille durchzogen wurden (dies konnte ich allerdings erst später aus nächster Nähe erkennen.) Sie waren es gewesen, die mich kurzzeitig geblendet, mich an sie gefesselt hatten. Alles Licht schien sich in ihnen zu sammeln; blickten sie einen an, sah man tausende winziger Reflexionen in ihnen tanzen. Licht war dort, aber auch Schatten. Es konnte geschehen, dass nach einem einzigen Blinzeln das Funkeln plötzlich verschwand, so, als sei es nie da gewesen. Was dann von ihren langen Wimpern enthüllt wurde, war von einer undurchdringlichen Schwärze; dunkel und verborgen, geheimnisvoll. Man wähnte sich, in finsterste Abgründe hinabzublicken.

Gerade dieses Wechselspiel war es wohl, was sie so heraushob, sie derart von allen sie umgebenden Menschen unterschied. Ein gleißender Heiligenschein hätte nicht auffälliger sein können.

Hypnotisiert machte ich kehrt und taumelte fast gegen meinen Willen auf die Reihen der Zuschauer zu. Ich sah nur noch diese Augen, diese Zwillingssterne, die trotz des verhangenen Himmels hell leuchteten. Je näher ich kam, desto deutlicher wurde meine Vision. Noch bevor ich ein Wort mit ihr gewechselt hatte, war ich ihrer Aura verfallen. Wie ein Netz schlangen sich ihre Blicke, die den meinen in beunruhigender Weise standhielten, um mich. Sie entzückten mich, erregten und verwirrten mich. Sie beunruhigten mich aber auch und gaben mir Rätsel auf. Rätsel über Rätsel.

Wer war diese außergewöhnliche Frau, was tat sie hier, warum starrte sie mich so eindringlich an? Nie zuvor bedrängten mich so viele Fragen an einen mir fremden Menschen. Ich wollte – nein, ich musste – sie einfach kennenlernen. Sie war eine fleischgewordene Sphinx, deren Geheimnis ich unbedingt ergründen musste.

Ein bitteres Lächeln umspielt meine Lippen. Damals konnte ich nicht ahnen, wie teuflisch dieser Vergleich war. Erst heute schleicht sich diese Erkenntnis in meine Erinnerung. Erst jetzt, wo schwere, feuchte Erde auf Nataschas zartem Körper lastet, sehe ich klar. Was für ein elender Narr ich doch gewesen bin! Starr blicke ich über die grauen Schemen der Stadt. Noch immer ist kein Leben in ihr zu entdecken. Nur der Nachtwind spielt eine leise, einsame Melodie. Ich spüre, wie mich die Erinnerung immer mehr aufwühlt, wie sie meine Glieder zum Zittern bringt. Die Fensterbank ist der einzige Halt, der mir noch geblieben ist. Schwitzend vor Anstrengung versuche ich mich auf den Beinen zu halten. Ich will diese tote, trostlose Stadt nicht sehen, die ihre Fänge ausstreckt, ihre noch freien Gräber mit Fleisch zu füllen. Wonach ich mich sehne, ist Licht und Leben – und vor allem ein Gesicht. Ihr Gesicht.

Ein Schleier legt sich gnädig über meine Augen; Tränen sammeln sich in ihnen und rinnen über meine Wangen. Aus meiner verzerrten Optik erwächst langsam wieder das Bild einer entflohenen Zeit.

Einer ferngesteuerten Maschine nicht unähnlich, bahnte ich mir meinen Weg. Mit meinen weit aufgerissenen Augen und einem vor Erstaunen sicher recht dummen Gesichtsausdruck, muss ich eine völlig lächerliche Figur abgegeben haben. Aber Gedanken dieser Art kamen mir erst gar nicht in den Sinn. Ich dachte eigentlich an überhaupt nichts. Nur der unerklärliche Sog, der von der Unbekannten ausging, trieb mich vorwärts. Mit sportlichem Elan überstieg ich das rote Flatterband, das als provisorische Absperrung diente.

Die junge Dame zeigte sich auch jetzt, da ich in ihrer unmittelbaren Nähe war, sichtlich unbeeindruckt. In ihrem Blick paarte sich Kühle mit Herausforderung. In meinem Zustand hätten mich selbst eine Schar Nonnen nicht von meinem Plan abbringen können. Als Mann, der ich es gewohnt war, mit attraktiven Frauen umzugehen, sah ich kein Problem, sie anzusprechen. »Hallo«, war aber alles, was ich krächzend über meine Lippen brachte. Sie schaute mich nur gelangweilt an; ihr Blick ging förmlich durch mich hindurch. So, als ob sie meine Stimme nicht bemerkt hätte. Mehr hilflos als mutig setzte ich nach. »Mein Name ist Thomas Trait. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich mich gerne einmal mit Ihnen unterhalten. Haben Sie nachher noch etwas Zeit? In einer knappen Stunde bin ich hier fertig. Ich habe vielleicht ein interessantes Angebot für Sie.«

Erneut blieb sie stumm; nur ihre Augen bewegten sich unmerklich. Schwarze Höhlen starrten mich an, bar jeder glitzernden Helligkeit, die ich noch vor wenigen Augenblicken dort zu sehen geglaubt hatte. Sollte ich mich etwa dermaßen getäuscht haben? Dies war nicht das Gesicht mit den strahlenden Sternen. Dies hier war dunkel, vielleicht sogar böse. Lange hielt ich diesem unheimlichen Blick nicht stand. Fast ehrfurchtsvoll senkte ich daher meinen Kopf vor ihr.

»In einer Stunde also«, flüsterte ich dem Boden vor ihren Füßen zu. »Bitte warten Sie auf mich. Ich würde mich freuen.«

Ohne auf eine Antwort zu warten und ohne ihrem Blick ein zweites Mal zu begegnen, drehte ich mich um. Ich hatte es verpatzt. Verärgert über meinen jämmerlichen Auftritt stapfte ich zurück zur Bühne. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wo waren nur mein viel gerühmter Witz, meine unwiderstehliche Eloquenz geblieben; wie ein vertrottelter Bauerntölpel hatte ich mich aufgeführt.

Dieser Vorfall grub tiefe Wunden in mein Selbstwertgefühl. Meine gewohnt lockere Art (»Hey Girls, it's SHOWTIME again!«) erschien mir plötzlich aufgesetzt und mit meinem Wesen unvereinbar. Nur ein förmliches »Bitte Aufstellung, meine Damen!« klang in meinen Ohren erträglich.

Der Auslöser der Kamera ratterte mit der Kadenz eines Schnellfeuergewehrs, aber die Bilder, die der Film konservierte, waren nicht mehr wirklich meine Bilder. Etwas Entscheidendes hatte sich verändert. Die Aufnahmen wurden um eine Nuance uninspirierter, ärmer, glanzloser. Die kreative Verbindung ›Mensch - Maschine‹ war zerstört. Es gelang mir einfach nicht mehr, mit dem Objektiv zu denken. Meine Augen führten mit einem Mal ein beunruhigendes Eigenleben. Wann immer sich eine Gelegenheit bot, strichen sie suchend über die Köpfe der Zuschauer, hielten Ausschau nach nur einer Person. Nach zwei dunklen Augen inmitten der Menge.

Anfangs meinte ich, meine Unbekannte noch als teilweise verdeckten Umriss zu erkennen, die Bewegungen innerhalb der kleinen Ansammlung verhinderten aber eine sichere Bestimmung. Ständig verließen einige der Schaulustigen ihren Platz, neue kamen hinzu. Als ich nach einer kurzen Bildfolge wieder in ihre Richtung spähte, war der schweigsame Engel verschwunden. An seiner Stelle machte sich nun ein schwitzender, glatzköpfiger Fettwanst in einem weitgeschnittenen, für seine Maße aber immer noch zu engen Hawaii-Hemd breit. Ständig wischte er mit einem Taschentuch über seinen schweißtriefenden Schädel.

BINGO!, rief ich mir innerlich zu. Mein unwiderstehlicher Charme hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Ich drückte den Auslöser mit einer solchen Wut, als könnte ich dadurch tatsächlich tödliche Geschosse abfeuern.

Jetzt, da es nahe der Mittagszeit war, lastete die feuchte, sonnenlose Hitze immer stärker auf Mensch und Tier. Die Katzen wurden nervös und reizbar, nicht selten fauchten sie nun den indirekten Blitz der Kamera grimmig an. Ein schwarzer Panther warf sich sogar wie wild gegen die Gitterstäbe. Seine gelbschwarzen Augen glühten wie brennende Lava. Geifer sprühte aus seinem weit aufgerissenen Maul bis auf den Laufsteg. Obwohl sie sich durch das massive Eisengitter in Sicherheit wussten, sprangen zwei der Mädchen kreischend vom Podest. In ihren Gesichtern war nicht nur Furcht, sondern auch Erschöpfung und Unwille zu lesen. Die warmen Kleider quälten sie bis an die Grenze des Erträglichen.

Ich litt in ähnlicher Weise; auch mir lag daran, die restlichen Aufnahmen so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Künstlerisch wertvolle Fotos waren bei der mittlerweile herrschenden angespannten Atmosphäre ohnehin illusorisch. Um mich und die Crew zu entlasten, ließ ich kurzerhand zwei noch geplante Serien wegfallen. Mir war egal, was Dreyer oder die ominöse PR-Meute davon halten mochten, für Thomas Trait war die Sache jedenfalls gelaufen.

Nachdem alle Utensilien wieder sorgfältig verstaut waren, drückte ich Phil die Wagenschlüssel in die Hand und bat ihn, ohne mich zurückzufahren. »Schau' schon mal nach, ob sich auf den Filmen was Brauchbares findet«, wies ich ihn an. »Wir sehen sie uns heute Abend dann gemeinsam an. Ich brauch' erst mal einen Spaziergang durch den Park, vielleicht auch ein kleines Nickerchen auf einer schattigen Bank.«

»Geht klar; schau' dich nur in aller Ruhe um«, erwiderte Phil mit einem vielsagenden Grinsen, »vielleicht inspiriert dich ja das eine oder andere. An interessanten Dingen mangelt es hier ja wirklich nicht.«

Da ich mir nicht sicher war, ob dies eine Anspielung auf meine missglückte Rolle als Don Juan sein sollte, zeigte ich keine Reaktion. Ich verabschiedete mich, nicht ohne allerdings vorher noch allen meinen Dank für ihre Geduld und Ausdauer ausgesprochen zu haben. Mit Erleichterung sah ich den Kleinbus die schmale Teerstraße hinunter verschwinden.

Meine Gefühle waren widersprüchlicher Natur, als ich nun allein vor dem Leoparden-Gehege stand. Der Vormittag hatte mich ermüdet und ausgezehrt, für einen erfrischenden Schlaf fehlte mir jedoch die innere Ruhe. Zu tief hatte sich das Bild jener rätselhaften Frau in meinem Bewusstsein eingebrannt, zu sehr hatten mich ihr Schweigen und ihr finsterer Blick getroffen. Was konnte ich also tun? Unentschlossen blickte ich mich um. Die Gruppe der Zuschauer hatte sich längst verlaufen. Ältere Paare flanierten nun auf den Wegen, kein sonderliches Interesse an den Tieren, geschweige denn an mir zeigend. Von meiner Verabredung war selbstverständlich weit und breit nichts zu sehen. Ziellos schlenderte ich einfach drauflos.

Der Sherman-Zoo hatte sein Gesicht seit der Gründung im Jahre 1856 nur recht behäbig und widerstrebend geändert. Ähnlich einem alten, engstirnigen Eigenbrötler schien er jeder Neuerung mit großer Skepsis gegenüber zu stehen. Viele der Tierhäuser, an denen ich auf meinem Weg vorüber kam, waren imposante Zeugen des Klassizismus; massive dorische oder korinthische Säulen erhoben sich vor ihren Portalen. Das aufmerksame Auge fand nur wenige Indizien dafür, dass die Zeit seit damals nicht stehengeblieben war. Kunstvoll geschwungene Eisenzäune um Rasen- und Teichanlagen sowie farbige Blumen- und Tierornamente in einigen bleigefassten Glasfenstern kündeten schüchtern von der Zeit des Jugendstils. Weitere Architektur gab es nicht. Mein Erstaunen war daher groß, als ich plötzlich vor einem modernen Flachbau aus Glas und Stahl stand. ›Neues Raubtierhaus‹ las ich auf einem Messingschild am Eingang.

Ich seufzte. Wohin ich auch ging, traf ich auf diese bepelzten Kollegen. Die Biester schienen mich an diesem Tag regelrecht zu verfolgen. Dennoch siegte meine Neugier. Geschürt wurde sie aber mehr durch die auffallende Form des Hauses als durch dessen vermeintliche Bewohner.

Das Innere der Halle war in dämmrig-grünes Licht getaucht. Beißender Gestank nach Wildheit und Dschungel erfüllte die Luft. Ich hatte den halben Tag über in unmittelbarer Nähe der Katzen gearbeitet und mich dabei an ihre besondere Duftnote gewöhnt; hier im abgeschlossenen Innenraum des Hauses erhielten ihre Ausdünstungen allerdings eine fast mit Händen greifbare Intensität.

Außer mir hatten sich noch drei weitere Zoobesucher in den Neubau verirrt; undeutlich erkannte ich ihre Umrisse am gegenüberliegenden Ende, nahe dem zweiten Ausgang. Leise Gesprächsfetzen und ein kurzes, scharfes Knurren hallten zu mir herüber. Sonst war es verhältnismäßig still. Den Grund dafür entdeckte ich schnell; nur jeder zweite oder dritte Käfig war belegt. Die leeren Betonnischen, in denen jeweils nur ein verkeilter Baumstamm die geometrische Strenge durchschnitt, ließen mich frösteln. Mir drängte sich sofort das Bild einer sterilen, entmenschlichten Todeszelle auf. Ich fragte mich, ob die Tiere nicht ähnlich empfanden. Offensichtlich lag die Fertigstellung des Baus erst wenige Tage zurück, so dass bisher noch nicht alle Großkatzen die Gelegenheit hatten, ein Urteil über ihr neues Domizil zu fällen.

Der Anblick einer Tigerin mit ihren vier Jungen verdrängte für kurze Zeit meine morbiden Gedanken. Während das Muttertier auf einer erhöhten, steinernen Bank döste, tapste ihr Nachwuchs eine Etage tiefer unbeholfen aber neugierig in jeden nur erreichbaren Winkel. Die größte Attraktion für die Kleinen bot allerdings der herabbaumelnde Schwanz der Mutter; als habe er ein Eigenleben, pendelte er unregelmäßig in weiten Bögen von links nach rechts. Die Katzenbabies versammelten sich unter der pelzigen, gelben Schlange und versuchten sie durch lustig anzuschauende Sprünge mit Pfoten oder Zähnen zu fangen. Die Mutter ließ diese manchmal sicher nicht schmerzlose Prozedur in stoischer Gelassenheit über sich ergehen. Nur wenn es einer der wilden Racker gar zu weit trieb, stieß sie ein ermahnendes Grollen aus. Die Kleinen stoben dann vor Schreck jedes Mal in alle Richtungen auseinander, beobachteten aus sicherer Entfernung die Lage und trotteten schließlich zaghaft wieder an ihren Spielplatz zurück.

Eine Tür fiel ins Schloss. Das metallische Klicken brach den Bann. Ich schaute auf und erkannte, dass ich mich nun fast allein im Raubtierhaus befand. Nur ein einzelner Besucher stand jetzt noch unbeweglich vor einem der Käfige. Die fröhliche Ausgelassenheit der Tierkinder, die sich auf mich zu übertragen begonnen hatte, war plötzlich verschwunden. Wieder erfasste mich eine unerklärliche Abneigung der Halle gegenüber; das Licht und die schrillen Geräusche verbargen etwas, was ich nicht zu sehen begehrte. Etwas Lauerndes. Etwas Böses.

Langsam wandte ich mich dem anderen Ausgang zu; das Hallen meiner Schritte war lauter, als mir lieb war. Es durchbrach die Stille, ohne sie jedoch zu verdrängen. Eher noch betonte das Geräusch meiner Sohlen die leblose, unwirkliche Atmosphäre. Ich wusste, dass sich nur wenige Tiere in den Gehegen befanden und die Türen ausbruchsicher verschlossen waren; dennoch überkam mich selbst vor leeren Käfigen eine sprunghaft ansteigende Angst. Auch aus den verlassenen Nischen heraus fühlte ich mich beobachtet; gerade hier vermutete mein irrationaler Verstand Augen, die nur zu dunkel waren, als dass man sie hätte entdecken können. Ich spürte eine unbestimmte Gefahr, der es zu entkommen galt. Ein kaum wahrnehmbares Flüstern drang an mein Ohr. Vergeblich versuchte ich, bekannte Worte darin zu erkennen. Vielleicht war es ja nur das Geräusch eines surrenden Ventilators oder existierte am Ende gar nur in meinem Kopf. Vielleicht aber – und dieser Gedanke überzog meinen schweißnassen Körper mit einem feinen Frösteln – kam es auch aus dem Schatten eines leerstehenden Käfigs. Eine nicht fassbare Ahnung von drohendem Unheil verdrängte jede Vernunft in mir und beschleunigte meine Schritte. Das aufdringlich hallende Stakkato der Absätze schien den noch verbliebenen Tierfreund nicht weiter zu stören. Wie versunken starrte er in das von mir aus nicht einsehbare Innere einer Betonzelle. Meter um Meter rückte ich dem hellen, verheißungsvollen Licht des Ausgangs näher. Wie gehetzt flackerten meine Augen unstet von einer zur anderen Seite, dabei jeden Augenblick darauf gefasst, etwas Erschreckendes zu erblicken. Was ich dann aber sah, war weniger angsteinflößend, als vielmehr überraschend. Atemberaubend war es so oder so.

Gekleidet in eine schwarz-weiß gestreifte Bluse, einen eng anliegenden, schwarzen Seidenrock, schwarze Strümpfe und Schuhe, stand niemand anderes als meine unbekannte Schöne vor dem Raubtiergitter. So, als sei ich ungebremst vor eine unsichtbare Mauer gerast, brach meine panikartige Flucht mitten im Lauf ab. Bis jetzt hatten mich nur ihre beunruhigend strahlenden Augen gefesselt, die sich binnen eines Wimpernschlages zu schwarzen Obsidianen verwandeln konnten; nun, da sie mir halb den Rücken zukehrte, gab sie mir die Gelegenheit, ihre ganze Erscheinung zu bewundern. Matt schimmernd floss ihr langes, schwarzes Haar hinab zur makellos geschwungenen Taille. Der dort ansetzende Seidenstoff spannte sich so straff über die wohlgeformten Rundungen ihres Gesäßes, dass er mehr entblößte als verdeckte. In ähnlicher Weise unterstrich auch die mittig verlaufende weiße Naht der Strümpfe die graziöse Länge ihrer Beine. Alles an ihr schien schwarz und geschmeidig zu sein. Selbst ihre Arme, die die Bluse unbedeckt ließ, bildeten keinen sichtbaren Kontrast. Das diffuse Licht des Raumes verlieh ihrer Haut einen impressionistischen Ton aus Grau, Braun und Grün.

Zögernd kam ich näher. Warum reagierte sie nicht; sie musste doch spüren, wie sich mein Abstand zu ihr verringerte? Jetzt musste sie sogar meinen Atem hören. Nichts geschah.

Plötzlich vernahm ich wieder jenes unverständliche Flüstern. Ich zögerte. Es klang so nah, als müssten die Lippen des unsichtbaren Sprechers mein Ohr berühren. Aber auch jetzt war es mir unmöglich, auch nur eine Silbe zu verstehen. Verwirrt schaute ich auf den dunkel glänzenden Schopf der Frau. Mit ausgestrecktem Arm hätte ich nun ihr seidiges Haar berühren können. Nichts deutete darauf hin, dass die unheimlichen Töne aus ihrem Munde kamen; auch klang die Stimme alt und brüchig. Und doch. Das Flüstern war so nah. So nah.

Erst jetzt fiel mein Blick auf jenes Tier, welches die Schweigende in seinen Bann gezogen hatte. Wie erstaunt war ich, als ich im Käfig nur ein einzelnes Löwenweibchen entdeckte. Kein Schneeleopard oder eine andere seltene Art zog dort seine ruhelosen Kreise, nur ein gewöhnlicher afrikanischer Löwe. Bei nochmaligem Betrachten stellte ich doch eine Besonderheit fest. Das Tier wirkte noch recht jung und war trotzdem schon ausgewachsen. Mehr noch. Selbst für eine alte Löwin war diese hier enorm groß. Mit anderen Worten: Sie war riesig.

Bernsteinfarbene Augen musterten mich kurz durch das Gitter hindurch (Es lag in ihnen eine schon beängstigende Ruhe und Gelassenheit. Eigenschaften, die nur aus dem Bewusstsein der absoluten Macht erwuchsen. Etwas in ihnen war mir seltsam vertraut.), dann wandten sie sich wieder der vor mir stehenden Person zu. Der breite Kopf der Katze senkte sich ein wenig, um dann in dieser Stellung zu verharren, wie eine aus Marmor geschlagene Skulptur. Nur die langen Schnurrbarthaare zitterten. Die Löwin machte auf mich den Eindruck, als ob sie träumte oder angestrengt einem Geräusch lauschte.

Das Flüstern. Auch das Tier musste es hören. Das unablässige Spiel seiner Ohren verriet hohe Aufmerksamkeit. Ich fragte mich, ob die Raubkatze aus dem undeutlichen Zischen eine Bedeutung heraushören konnte. Ihr sonderbares Verhalten deutete jedenfalls darauf hin.

Unschlüssig trat ich von einem Bein aufs andere. Die Szene vom Vormittag wiederholte sich. Jetzt, da meine Traumfrau direkt vor mir stand, wollte mir partout kein sinnvoller Satz einfallen. Die Situation war einfach grotesk. Wieso drehte sie sich aber auch nicht nach mir um? Sie musste mich doch fast aus ihren Augenwinkeln heraus sehen. Wie das rätselhafte Geschöpf eines Wachsfigurenkabinetts war sie jedoch starr mit ihrer Umgebung verschmolzen. Fasziniert und ratlos zugleich bewegte auch ich mich so ungezwungen und gelöst wie eine tausendjährige Eiche. Ich konnte beobachten, wie mein unregelmäßiger Atem eine ihrer hauchdünnen Haarsträhnen sacht vibrieren ließ. Dies schien die einzig sichtbare Bewegung außerhalb der Käfige zu sein. Nur die Tiere wirkten echt und lebendig. Für einen Moment war mir, als ob sie es waren, die uns reglose Wesen begafften, und nicht umgekehrt.

Ein fremder Duft strömte mir entgegen, er roch natürlich und auch wieder eigenwillig; ihm fehlte die dichte Süße eines Parfüms aber auch die rohe Herbe der Raubtierluft, vielleicht verband sich auch beides zu einer gelungenen Komposition. Etwas tief in mir vereitelte den Drang, seinen Ursprung weiter aufzuschlüsseln. Ohne zu wissen warum, hielt ich die Luft an. Ein weiteres meiner Sinnesorgane hatte Alarm geschlagen. In meinen Ohren dröhnte ein dumpfes Pfeifen; ein beunruhigendes Phänomen, wusste ich doch instinktiv, dass nichts im weiten Umkreis diesen Ton erzeugte. Mit Beklemmung erkannte ich die Quelle meiner Sinnestäuschung; tatsächlich war es totenstill um mich geworden. Das Flüstern und die tiefen, kehligen Tierlaute lebten nur noch in meiner Erinnerung weiter. Jeglicher Laut war verklungen, so als habe plötzlich eine fremde Macht jede lebende Kehle mit einer Drahtschlinge erdrosselt. Selbst die Luft war tot. Im abgeschlossenen Inneren der Halle sehnte ich mich vergeblich nach dem beruhigenden Säuseln einer leichten Brise. Nichts zeigte mir an, ob ich mich überhaupt noch in einem realen, fassbaren Raum befand. Kein Molekül schien seine vorgegebene Position zu verändern. Und doch war da dieses anhaltende, aus jeder Richtung auf mich eindringende Pfeifen. Es war nur für mich vorhanden. Die alptraumhafte Stille hatte meine Sinne derart geschärft, dass ich den Blutstrom in meinen Adern hören konnte. Mein eigenes Blut hatte mich genarrt. Wie Elektrizität in einer Hochspannungsleitung sang es schrill in meinem Kopf, überflutete gleich einem Strom aus geschmolzenem Blei mein Bewusstsein.

Völlig hilflos versuchte ich, etwas zu tun, irgendetwas, aber allein der geistige Befehl für eine Tat wollte sich in meinem berstenden Gehirn nicht formulieren.

Ich weiß nicht mehr, wie lange mich diese grauenvolle Stille umklammert hielt. Mögen es nur Bruchteile von Sekunden gewesen sein, für mich aber vergingen Ewigkeiten, zerdehnte Augenblicke – losgelöst von den Gesetzen der Zeit –, in denen kalter Schweiß meine Haut bedeckte, meine Zunge gefühllos wie ein Stück Pappe hinter fest verschlossenen Lippen lag, unfähig, einen alles erlösenden Schrei auszustoßen.

Auch jetzt, im Anblick der trostlosen Häuser, die wie graue, namenlose Grabsteine aus einem vom Lichtgitter der Straßen durchzogenen, dunklen Sumpf emporragen, kann ich diese Stille erahnen. Für winzige Momente nur, aber sie ist da. Vielleicht ist sie jetzt auch immer öfter um mich; seit Nataschas Tod. Vielleicht lerne ich nun langsam besser mit ihr umzugehen, sie vielleicht sogar ein wenig zu mögen.

Eine Polizeisirene reißt mich wieder in die Welt der Geräusche, zurück zu den Lebenden, vor allem zu den Opfern. Irgendwo in diesen trügerisch glitzernden Straßen wurde in dieser Nacht betrogen und gestohlen, vergewaltigt und gemordet. Sicher laufen in dieser Minute einige der Opfer ziellos und desillusioniert umher. Verzweifelt und weinend, zerschunden an Leib und Seele. Andere, denen es noch schlechter erging, liegen mit verdrehten Gliedmaßen in rußigen Kellereingängen oder hinter Sperrmüll versteckt in einer schmalen Gasse, ihre Körper von Messern oder Kugeln durchbohrt. Mit offenen, glasigen Augen betrachten sie regungslos diesen Maihimmel. Verständnislos. Unempfänglich für den sanften Wind, der durch ihr Haar fährt, ohne jedes Wiedererkennen des Blütendufts, mit dem die Luft angereichert ist. Für diese Namenlosen brach mitten im Frühling ein eisiger, ewig währender Winter an. Ich kann und will nicht glauben, dass auch Natascha nie mehr die wärmenden Strahlen der Sonne auf ihrer Haut spüren kann.

Bin ich nun Opfer oder Täter? Diese so verrückt klingende Frage frisst sich von Tag zu Tag tiefer in mich hinein, höhlt mich soweit aus, bis ich nur noch ein mit Haut bespanntes Gerippe sein werde.

Ich leide und bin verzweifelt; wie kann ich da etwas anderes als ein Opfer sein? Welcher Mörder wäre schon über seine Tat bekümmert und entsetzt, wünschte gar sehnlichst, dass sie nie geschehen wäre. Nur ein Wahnsinniger könnte grundlos den Menschen töten, den er über alle Maßen liebt. Diese Tatsache überzeugte auch die argwöhnischsten Polizisten. Und doch … Wie sehr ich die Sache auch drehe, der Gedanke an meine eigene Schuld will und will einfach nicht verschwinden.

Trotz der milden nächtlichen Temperaturen durchläuft mich ein Frösteln. Wenn es mir nicht gelingt, meinen Kopf von diesen marternden Vorwürfen zu befreien, werde ich tatsächlich noch wahnsinnig. Viel fehlt nicht mehr; nur noch ein kleiner Schritt. Ich muss mich erinnern, an alles genauestens entsinnen; nur dieses schmerzliche aber reinigende Nachvollziehen der Ereignisse kann meine Sinne entwirren. Nur so kann es mir gelingen, mit meiner Lage fertig zu werden. Vollständig bewältigen werde ich sie wohl niemals.

Das graue Licht der alternden Nacht wird zunehmend grünlich, der laue Wind macht einer unbeweglichen, drückenden Schwüle Platz. Alles verändert sich. Brutal unterdrückt ein wilder, roher Gestank den Duft der Blüten. Nur meine Hände, die sich noch immer eisern um die Fensterbank krallen, vermitteln mir die reale Umgebung der Wohnung, alle anderen Sinne meines Geistes befinden sich längst auf einer Reise zurück durch die Zeit. Zurück zu ihr.

Sie war es, die die Stille durchbrach. »Sie sind auffallend nervös«, bemerkte sie zum Käfig gewandt. »Sie spürt Ihre Unruhe. Haben Sie etwa Angst vor großen Katzen?«

Statt ihr eine Antwort zu geben, wich ich nun vollends verwirrt einige Schritte zurück. Ich atmete mehrere Male krampfhaft ein und aus, bevor ich die Worte und deren Sinn begreifen konnte. Wie eine aufgestaute Welle überschwemmte mich nun die wiedererwachte Welt der Geräusche. Sie hatte mich also bemerkt, vermutlich schon seit ich das Raubtierhaus betreten hatte. Keine meiner Bewegungen war ihr entgangen; nicht ich hatte sie, sondern sie hatte mich beobachtet. Was bezweckte sie nur mit diesem Katz-und-Maus-Spiel? (In dieser Umgebung ein überaus treffender Vergleich.)

Noch ehe ich meine Gedankenfetzen sinnvoll geordnet hatte, fuhr die fremde Schöne fort, als sei ihre Frage nur rein rhetorischer Natur gewesen: »Schauen Sie sich nur ihr prächtig glänzendes Fell an, wie es bei jeder Bewegung um eine Farbnuance heller oder dunkler wird. Beobachten Sie, wie sich dort die verschiedensten Gelb-, Rot-, ja sogar Blautöne vermischen. Kein noch so stolzer Pfau hätte mehr zu bieten.« Ihre zunehmende Begeisterung war unüberhörbar. »Und dann die Muskeln«, schwärmte sie weiter, »gibt es etwas Schöneres, als ihr geschmeidiges, ästhetisches Spiel beobachten zu können? Das ganze Tier ist eine einzige tänzelnde, weiche Bewegung. Sehen Sie es? Nichts kommt in dieser Hinsicht einer Katze gleich. Ich verstehe nicht, wie eine so vollendete Schönheit abschreckend wirken kann.«

Noch immer drehte sie mir ihren Rücken zu.

»Nein … so ist es nicht«, verteidigte ich mich mühsam, überrascht darüber, meine Stimme wiedergefunden zu haben. »Es ist nicht die Löwin, die mich – sagen wir – beschäftigt. Sie sind es, die–«

»Zweimal falsch!«, unterbrach sie mich.

Endlich wandte sich ihr berauschendes Gesicht mir zu. Die funkelnden Augen hielten mich sofort wieder gefangen. Ein feines, unmerkliches Lächeln umspielte ihre Lippen. Nur einen Wimpernschlag lang. Als sie weitersprach, glaubte ich es mir nur eingebildet zu haben. »Erstens ist ›SIE‹ ein ›ER‹«, wurde ich belehrt, »und zweitens handelt es sich hierbei um keinen Löwen, um keinen reinrassigen zumindest. In seinen Adern fließt zu gleichen Teilen das Blut eines Löwen und einer Tigerin. Diese seltene Kreuzung trägt den Namen ›Liger‹.«

Hierbei wies sie mit der Hand auf ein seitlich am Käfig angebrachtes Schild, welches ich bis jetzt übersehen hatte. In großen Lettern war der Name, der wie ein Druckfehler anmutete, eingraviert. Darunter las man: ›Elterntiere: Serengeti-Löwe Bengalischer Königstiger Alter: 1 1/2 Jahre – Schenkung des Zoos von Chicago‹.

Jetzt verstand ich auch das ungewöhnliche Aussehen des Tieres. Ein männlicher Löwe ohne Mähne, dafür aber von der Größe eines gewaltigen Tigers. Unweigerlich drängten sich mir die Bilder von verschiedenen, so genannten Zuchterfolgen auf: Schweine, die eine zusätzliche Rippe hatten und ihr Futter kniend einnehmen mussten, da ihre kleinen, arthrosezerfressenen Beinchen das immense Körpergewicht nicht mehr tragen konnten; Shar-Peis, deren Haut aussah, als sei sie für einen Hund von dreifacher Größe gedacht. Nur zwei Beispiele, die die wunderbare Macht des Menschen über das Spiel der Gene demonstrierte. Bei diesem Liger hatte die Kreuzung auf den ersten Blick betrachtet aber weder zu einem unästhetischen, noch zu einem für das Wohlbefinden des Tieres bedenklichen Resultat geführt. Die Katze machte einen durchaus gesunden und munteren Eindruck. Gefährlich war wohl die treffendste Beschreibung.

»Sie scheinen die Tiere ja sehr zu mögen«, bemerkte ich höchst geistreich. Wieder das Aufblitzen eines Lächelns; auch in ihren Augen blitzte es. Als Antwort schien ihr das auszureichen. Halb hatte sie sich schon wieder ihrer Lieblingskatze zugewendet. Wollte sie mir damit etwa andeuten, für sie sei das Gespräch beendet? Für mich hatte es jedenfalls gerade erst begonnen. »Ich habe Sie überall gesucht; warum haben Sie nicht auf mich gewartet?«

Erneut gewann ich ihre volle Aufmerksamkeit. »Sie haben mich gefunden«, stellte sie lakonisch fest, so, als sei damit alles erklärt. Sie schien nicht gerade ein Freund vieler Worte zu sein, das Thema ›Katzen‹ einmal ausgenommen. Ihr erwartungsvoller Blick, der sich nun auf mich heftete, unterstützte mich nicht eben dabei, einen klaren Gedanken zu fassen.

»Sie sind mir eben aufgefallen«, begann ich, »… unter all den anderen Menschen. Ihr Gesicht … ich glaube, es könnte mit der Kamera flirten.« Ihre Augenbrauen hoben sich fragend.

»Das ist äußerst wichtig«, erklärte ich. »Ein Foto darf nicht nur einfach abbilden. Es muss eine Beziehung mit seinem Betrachter eingehen. Ist es gelungen, wird eine Art Liebesbeziehung daraus, wenn Sie so wollen. Ohne dieses besondere Etwas bleibt ein Bild eben nur ein flaches Stück Papier.« Ich verlor einen Teil meiner Scheu und sah ihr fest in die Augen. »Ich bin sicher … die Kamera wird Sie mögen. Was halten Sie davon, wenn ich ein paar Probeaufnahmen von Ihnen mache?«

Nun war es endlich heraus. Ängstlich gespannt wartete ich auf ihre Reaktion. Die große Katze gab ein unruhiges, drohend klingendes Knurren von sich. Die Wände der Halle wirkten wie ein riesiger Verstärker. Mein Gegenüber war ähnlich ungehalten.

»Aufnahmen von mir … in diesen … diesen widerlichen Fetzen?«, fuhr sie mich an. Bei ›widerlich‹ verzerrten sich ihre hübschen Züge, als habe sie in ein Stück Seife gebissen. »Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Jeder, der diese Sachen trägt oder sich an ihrem Verkauf beteiligt, ist in meinen Augen ein verantwortungsloser, wilder Barbar. Ich verachte die Menschen, die diese wundervollen Geschöpfe aus Profitgier ausrotten. Wie können Sie nur solche Fotos machen und das ausgerechnet noch mit den Tieren hier als Hintergrund. Sind Sie auf diese geschmacklose Idee gekommen?«

Ihr Gefühlsausbruch erfolgte mit einer derartigen Heftigkeit, dass ich mir unsicher darüber wurde, wer aggressiver war: Sie oder die Raubkatze.

»Hören Sie«, konterte ich, »alles, was ich mache, sind Modefotos, nichts weiter. Ich bin weder ein wilder Barbar, noch rotte ich irgendwelche Tiere aus. Wenn ein Kunde von mir die Präsentation einer Pelzkollektion vor Raubtierkäfigen wünscht, so bekommt er sie. Von etwas muss nämlich mein Atelier bezahlt werden, die kleinen Dinge fürs alltägliche Leben nicht mitgerechnet. Leider gehöre ich nicht zu jenen beneidenswerten Kollegen, die sich die Themen ihrer Bilder frei wählen können.« Jetzt war ich es, der – in seiner Berufsehre gekränkt – aufbrausend wurde. Um einen möglichen Einwand schon gleich zu entkräften, schob ich sofort ein weiteres Argument hinterher. »Und letztendlich«, meine Stimme klang vielleicht eine Idee zu scharf, »sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Wenn jemand etwas für den Artenschutz tun kann, so vielleicht der WWF oder noch besser die UNO. Nur international anerkannte Gesetze können den Handel unterbinden. Nicht ein kleiner Fotograf wie ich. Es ist alles eine Frage des Marktes: kein Angebot – keine Nachfrage. Ganz einfach.«

»Ganz einfach, ja, ja. Es wäre schön, wenn alles so einfach wäre.« Herausfordernd stemmte sie ihre zur Faust geballten Hände in die Hüften. In den finsteren Augen war wieder eine schwache Glut. Sah ich tatsächlich die Andeutung eines Lächelns?

»Immerhin spricht es für Sie, dass Sie schon einmal etwas vom WWF gehört haben; viele halten die drei Buchstaben für die Abkürzung eines Baseballclubs oder eines Mittelwellensenders.« Tatsächlich ein Kompliment! Sie machte eine kleine Pause, ihr Körper straffte sich wieder. »Aber dennoch beteiligen Sie sich an diesem schändlichen Geschäft!«

Diese letzte Spitze musste sie mir wohl geben. Da ich einer endlosen Diskussion aus dem Weg gehen wollte, überhörte ich sie geflissentlich. »Ihre Aufregung ist eigentlich vollkommen unbegründet. Ich habe nie die Absicht gehabt, Sie mit einem Pelz vor der Kamera posieren zu lassen.«

»Sondern?«

»Rein privat interessiere ich mich in erster Linie für Gesichter. Interessante, aussagekräftige Gesichter. Ungeschminkt. Nichts ist ehrlicher und natürlicher. Kleider verhüllen nur. Sie täuschen.«

»Klingt, als seien Sie ein Aktfotograf.«

»Zuweilen mache ich auch das, vorausgesetzt das Gesicht dominiert das Bild.«

Sie lächelte, aber auf eine eher ironische Art.

»Verstehen Sie mich nicht falsch«, erklärte ich schnell. »Ich möchte nur Ihr Gesicht ablichten. Keine Nacktaufnahmen oder was immer Sie befürchten mögen. Ehrensache.«

Sie wirkte ernst und belustigt zugleich. Zu gerne hätte ich jetzt auf den Auslöser gedrückt. »Ist es wirklich das, was Sie wollen?«

Diese einfache Frage ließ mich innerlich taumeln. Es war, als sei mein Geist von ihren zarten Fingern abgetastet worden, als wüsste sie Dinge über mich, die selbst mir noch nicht klar waren. Sie hatte Recht. Ich wollte etwas anderes von ihr, etwas ganz anderes. Gnädigerweise kostete sie den nun entstandenen Moment peinlicher Stille nicht allzu lange aus. Mein Schweigen war auch eine Antwort.

»Wie sieht es eigentlich mit der Beziehung zwischen dem Fotografen und seinem Modell aus?« Wieder ein Treffer.

»Ich … ich weiß nicht, was Sie meinen«, wand ich mich mühsam.

»Sie sprachen doch von der notwendigen Beziehung zwischen Bild und Betrachter, eine Verbindung, die doch sicher nur dann entstehen kann, wenn Kamera und Modell in ähnliche Weise zusammenarbeiten. Nun, da Kamera und Fotograf identisch sind, so müsste doch zwangsläufig zwischen Fotograf und Modell eine Art … wie nannten Sie es …?«

»Nicht unbedingt«, entgegnete ich, wohlwissend, nach welchem Ausdruck sie suchte. »Kein Profi-Model oder Dressman sieht hinter dem Objektiv das Auge des Fotografen. Bei vielen Aufnahmen wäre dies nur störend. So können Fotos zufällig und intim wirken, obwohl ihnen ein bis ins einzelne durchdachter Plan zugrunde liegt. Gerade darin besteht die Kunst des Fotografierens; Kamera und Fotograf müssen eine Symbiose eingehen, identisch sind sie aber keinesfalls.«

»Aha.« Sie nickte, was aber wohl bedeutete, dass sie mir kein Wort glaubte. »Ich jedenfalls bin kein Berufsmodell. Vorausgesetzt ich stimmte zu, dann nur unter einer Bedingung: Ich muss mehr über Sie erfahren. Wenn ich etwas von mir gebe, dann nur, wenn ich auch etwas von Ihnen dafür bekomme.« Wieder dieses ironische Grinsen. »Auch ich habe meine Grundsätze«, verkündete sie. »Mich interessiert nicht die Kamera, sondern der Mensch dahinter. Könnten Sie das akzeptieren?«

Warum fragte sie überhaupt; sie wusste doch, dass ich zu allem Ja und Amen gesagt hätte. Ich konnte es kaum fassen. Diese so unnahbar scheinende Frau hatte doch tatsächlich zugesagt. Oder fast wenigstens.

»Selbstverständlich!«, prustete ich los. »Wir werden alles so machen, wie Sie es wollen. Nur …«

»Wie wir uns näher kennenlernen?«, brachte sie meinen unausgesprochenen Gedanken auf einen Punkt. »Nun, hier ist zugegebenermaßen nicht der geeignete Ort dafür. Sie könnten mich aber heute Abend zum Essen einladen. Alles andere wird sich schon finden.«

Es war schon beschämend, wie sie mich in nahezu jeder Situation wie ein unreifes Kind aussehen ließ. Verletzter Stolz war jetzt aber unangebracht; ich hatte später noch ausreichend Zeit, ihr Bild von mir wieder zurechtzurücken. Wenn es ein später überhaupt gab. Fieberhaft ging ich in Gedanken die in Frage kommenden Restaurants der Stadt durch: ›Blue Lion‹ – gutes Essen, aber zu laut; ›The Empress‹ – fast ausschließlich versteckte Zweiertischchen, für ein erstes Treffen vielleicht zu offensichtlich, zu plump.

»Wenn Sie nichts gegen asiatische Küche einzuwenden haben, wäre es mir eine Ehre, Sie heute in den ›Floating Dragon‹ einzuladen. Sagen wir um 20 Uhr?«

»20 Uhr wäre okay.«

»Und wo darf ich Sie abholen?«

»Nirgendwo.«

Noch bevor ich wusste, wie mir geschah, war meine Verabredung schon zum Ausgang geeilt. Die Tür in der Hand drehte sie sich nochmals zu mir um, wie in einem kitschigen Liebesfilm.

»Ich werde da sein«, versicherte sie mir, wobei zum ersten Mal ein regelrechtes Strahlen auf ihrem Gesicht lag. Dann schloss sich die Tür. Jenes Bild prägte sich fest in mein Bewusstsein, so als hätte ich es auf einem Stück Zelluloid belichtet: Ihr schlanker Körper, der sich gegen die Metallkante der Tür schmiegte, ihr Haar, welches durch den Windzug leicht zerzaust wurde, ihre Grübchen, ihre Lippen, auf denen es feucht schimmerte. Und ihre Augen. Ihre wundervollen, tiefen, unergründlichen Augen. Ich hoffte, dieses Bild niemals zu vergessen. Es würde mir gehören, wie ein kostbares Geschenk, selbst wenn ich diese Frau in meinem Leben nie mehr wiedersehen sollte.

Nachdem das Zischen der schließenden Tür verhallt war, stand ich allein im stickigen, knurrenden Rachen der Halle. Noch berührte es mich nicht. In meinem Inneren explodierte ein Feuerwerk. Wie ein psychedelischer Film flimmerte es vor meinen Augen. Hatte Glück so viele Farben? Nur langsam kam ich wieder auf den Boden der Tatsachen, nur widerstrebend wollte ich erkennen, wo ich mich befand. Ich war in einem Dschungel. Nur ich und die Katzen.

Auch jetzt war es ruhig. Und doch war die Stille um mich herum nicht so durchdringend, so vollkommen, wie ich sie in IHRER Gegenwart erlebt – ja, erlitten – hatte. Vereinzeltes Knurren und Laufgeräusche erfüllten die Luft. Irgendwo kratzten ausgefahrene Krallen über Zementboden. Die Gegenwart der Tiere war jederzeit präsent. In Gedanken versunken drehte ich mich zu jenem Käfig um, dessen Bewohner so überaus anziehend zu sein schien – für eine bestimmte Person wenigstens. Wieder wurde ich von diesen großen Bernsteinmurmeln aufmerksam fixiert. Hatten sie es etwa die ganze Zeit über getan? Hatte dieser ungewöhnliche 'Löwentiger' unsere Unterhaltung ähnlich interessiert verfolgt? Was stellte ich mir nur für dumme Fragen. Selbst wenn das Tier jedes Wort verstanden hätte, so konnte es mir eines gewiss nicht sagen … In meiner Aufregung hatte ich völlig vergessen, meine dunkelhaarige Schöne nach ihrem Namen zu fragen.

Stumm standen wir voreinander – der mächtige Liger und der kleine Fotograf. Auge in Auge. »Du musst etwas besitzen, alter Bursche, um das Dich so mancher Mann beneiden würde«, murmelte ich vor mich hin. Der unbewegliche Blick bewahrte sein Geheimnis. Schulterzuckend machte ich kehrt. Ich war gerade zwei Schritte gegangen, als mich ein gewaltiges Brüllen zusammenschrecken ließ. War das die Antwort? Ohne mich umzudrehen, ging ich hinaus.

Mich befiel eine seltsame Erleichterung, als ich endlich wieder im Freien war. Die Wolken waren aufgerissen und ließen die Sonne hindurch. Ihre wärmenden Strahlen auf meiner Haut wirkten beruhigend. Ich wusste nicht, woran es lag, aber etwas war in dieser grünlich schimmernden Finsternis der Käfige, was mich ängstigte; etwas, was ein Esoteriker wohl mit unheilvollen Schwingungen umschrieben hätte.

Der Krampf in meinen Händen lockert sich ein wenig, der Boden unter mir ist wieder so fest wie eh und je. Kein Schwanken mehr. Langsam und tief atme ich die Nachtluft durch meine Nase; wie kühles Menthol rinnt sie durch mich hindurch. Sonderbar. Die genaue Rekonstruktion meiner ersten Begegnung mit Natascha, nur in zähem Kampf meinem Unterbewusstsein abgerungen, wirkt wie ein Schub Adrenalin, der plötzlich meine Blutbahnen überflutet. Ein gutes Gefühl.

Alles, was mich an Natascha erinnert, hat eine ähnlich positive Wirkung auf mich. Fast alles. Wie auch immer; ich bin jetzt fest dazu entschlossen, jedes noch so schwache Bild von ihr in mir wachzurufen.

Wie ein Blinder durchstreife ich das Zimmer ohne anzustoßen. Ich muss nicht lange in den Schubladen des alten Sekretärs stöbern; fast alle sind überfüllt mit angebrochenen Zigarettenschachteln, Zeugen meiner kläglichen Versuche, das Rauchen aufzugeben. Der glühende Tabak knistert laut, als ich zwei tiefe Züge nehme. Im Spiegel vor mir kann ich mein Gesicht nur als dunklen Schemen erkennen, unheimlich beschienen von der glühenden Spitze der Zigarette. Ein pulsierender Stern inmitten eines Kosmos, der einst Nataschas Reich umschloss und in dem ich nun verloren bin.

Ein zorniges Fauchen und Knurren zerstört meine Melancholie. Raufende Katzen. Überall scheine ich von ihnen umgeben zu sein. Aber sie stören mich nicht. Sie sind willkommen, sind sie es doch, die mich bis ans Ende meiner Tage an Natascha erinnern werden. Sie hat meine Einstellung diesen Tieren gegenüber stark beeinflusst. Ich lernte die Katzen mit ihren Augen sehen, verstand sie als das zu akzeptieren, was sie waren: unabhängige, stolze Individuen, frei zu tun, was sie begehren; an nichts und niemanden gebunden. Ein Lebensstil, den auch Natascha zu verwirklichen suchte. Wenn sie damals zu unserer Verabredung erschien, dann geschah dies nur, weil sie es wollte, nichts anderes gab den Ausschlag dafür. Sie tat nichts aus Höflichkeit oder Mitleid, oder weil alle es taten; ihre einfache, aber kompromisslose Lebensphilosophie kannte keine Ausnahmen.

Der Geschmack von Zigarettenfilter brennt auf meiner Zunge. Hastig fingere ich nach einer neuen Zigarette und entzünde sie an der winzigen Kippe; eine Geste, die eines Winos aus Harlem würdig gewesen wäre. Ich konzentriere mich auf die grau-blauen Rauchschwaden, die träge zum offenen Fenster ziehen. Lange blicke ich nur in waberndes Dunkel; erst als ein stechendes Brennen meine starr geweiteten Augen zum Schließen zwingen will, nimmt das Nichts Formen an.

Nach und nach sehe ich sie wieder vor mir stehen, so wie sie mir an jenem Abend im Restaurant entgegen trat, Natascha in einem schlicht geschnittenen schwarzen Kleid mit weißer Weste, das Gesicht von einem leichten, breitkrempigen Sommerhut verschattet, die Haare mit einer roten Spange nach oben gesteckt.

Wie ich später noch feststellen sollte, setzte sich jedes ihre Kleider fast ausschließlich aus zwei Farben zusammen: Schwarz und Weiß. Sie liebte diese klare Trennung, die Einfachheit, den deutlichen Kontrast zwischen hell und dunkel. Ich meinte damals in ihrem Wesen bereits einen ähnlichen Kontrast festgestellt zu haben: Licht und Schatten. Aber für sie war der Ausdruck ›Kontrast‹ falsch gewählt; ihre beiden so verschiedenen Seiten stießen sich nicht ab, sondern ergänzten sich, verlangten nacheinander, so wie ihr wundervoll geformter Körper nach Schwarz und Weiß verlangte; jede andere Farbe hätte nur von ihrer eigentlichen Erscheinung abgelenkt. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die es nötig hatten, mit bizarrer, ungewöhnlicher Mode auf sich aufmerksam zu machen.

Ich war bereits eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit im ›Floating Dragon‹ eingetroffen; um einer trockenen Kehle vorzubeugen, ließ ich mir ein Glas Perrier bringen. Unruhig brütete ich vor mich hin. Auch jetzt noch hatte ich nicht zu meiner alten Ruhe und Gelassenheit zurückgefunden. Als Phil mir an diesem Nachmittag die Fotos gezeigt hatte – sie waren gottlob recht brauchbar – wollte es mir einfach nicht gelingen, mich länger auf einzelne Bilder zu konzentrieren. Unter dem grellen Licht der Leuchtplatte verschwamm die Körnung der Aufnahmen zu einem einzigen Farbbrei. Der Blick durch die Lupe bereitete mir unerträgliche Kopfschmerzen. Schließlich gab ich auf und überließ es Phil, eine erste Auswahl für Schuster & Wolfton zu treffen. Auf sein Urteil hatte ich mich bis jetzt immer verlassen können. Ich entschuldigte mich mit einem angeblich wichtigen Kundengespräch, welches ich noch zu führen hätte; ob er mir die Ausrede abnahm, ist fraglich. Auch ihm konnte nicht entgangen sein, wie abgelenkt und nervös ich war. Er vermied es aber taktvoll, mich daraufhin anzusprechen. Guter, alter Phil.

Ich hatte mich so platzieren lassen, dass ich den Eingang des Restaurants gut im Blick hatte. Bei jedem Öffnen der Tür war ich versucht, mir ein wenig Mut anzutrinken. Mit Perrier. Es war schon komisch, aber zu keinem Zeitpunkt beschlich mich die Befürchtung, die ganze Sache wäre nur ein Scherz. Es gab unzählige attraktive Frauen, die es als köstlichen Spaß empfanden, einen “heiß gemachten” Verehrer eiskalt abblitzen zu lassen. Instinktiv spürte ich jedoch, wie ernst es meiner Verabredung war. Sie machte keine Späße, wenigstens nicht in dieser Beziehung. Und so war es auch. Pünktlich auf die Minute betrat sie das Lokal. Als sie in ihrer graziösen, schwingenden Art durch den Mittelgang auf meinen Tisch zusteuerte – zielbewusst und selbstsicher, in ihren Bewegungen niemals affektiert oder überheblich – war ich mit Sicherheit nicht der einzige Mann im Raum, der diese außergewöhnliche Frau mit seinen Blicken verschlang.

Obwohl wir beide alles andere als ›der Fotograf‹ und ›das Modell‹ waren, gelang mir eine recht lockere Begrüßung. Mit weltmännischem Elan bot ich ihr einen Stuhl an und bestellte beim Ober zwei Aperitifs zum Warmwerden. Die berufliche Erfahrung mit schönen Frauen zahlte sich möglicherweise doch aus. Aber eigentlich war alles ganz anders; ähnlich wie sie, war auch ich weit davon entfernt, irgendeine Rolle zu spielen. Wir waren ganz einfach ein Mann und eine Frau, die mehr voneinander wissen wollten. Die uralte Geschichte.

Hatte ich erwartet, eine einseitige Unterhaltung bestreiten zu müssen, bei der ich ihr nur mühsam Wort für Wort entlocken konnte, so überraschte sie mich nun mit einer verblüffenden Gesprächigkeit. Endlich verriet sie mir auch ihren Namen: Natascha. Es klang wie Samt.

Während wir auf unser Essen warteten, verriet sie mir etwas Interessantes über den Zoo. Sie empfand es als ein gutes Omen, dass wir uns ausgerechnet dort begegnet waren. Dieser Ort hatte für sie eine besondere Bedeutung, er war zu einer Art Zuflucht für sie geworden. Wann immer sie traurig oder glücklich war, hier fand sie stets die nötige Ruhe und auch die Abgeschiedenheit, um ihre Gedanken zu ordnen. Sie kannte einige Plätze, wohin sich nur selten Besucher verliefen.

»Tiere sind wunderbare Zuhörer«, versicherte sie mir ernsthaft. »Sie können einfach nur zuhören, ohne Vortäuschung von Mitgefühl oder Anteilnahme. Sie müssen nicht antworten. Du spürst auch so, dass sie dich verstehen.«

Der Zoo musste für Natascha die Eltern ersetzen, die sie nie gehabt hatte. Sie war gerade zwei Jahre alt gewesen, als Vater und Mutter bei einem Autounfall ums Leben kamen. Sie selbst hatte wie durch ein Wunder überlebt. Da keine Verwandten ausfindig gemacht werden konnten, war das Los des kleinen Kindes besiegelt. Jahre in Waisenhäusern und bei wechselnden Pflegeeltern folgten. Sie sprach über dieses dunkle Kapitel ihres Lebens in einer so unbekümmerten, ja freundlichen Art, als habe sie unter dem Fehlen der Eltern nie wirklich gelitten. Ich meinte, hinter dieser offenbar so heilen Fassade mehr zu entdecken. Die selbstsichere, unabhängige Natascha, wie ich sie hier vor mir sah, besaß nur eine sehr dünne Haut; darunter verbarg sich ein empfindsamer, unsicherer Mensch, der sich nach Geborgenheit sehnte. Warum sonst kam eine so attraktive Frau wie sie mehrmals in der Woche in den Zoo, um den wilden Tieren ihr Leid zu klagen? Auch ihr Redefluss war nichts weiter als eine Abwehrmaßnahme; ohne eigentlich viel von sich preiszugeben, wollte sie jedem überdeutlich zeigen, wie eigenständig – ja, wie erwachsen – sie war.

Da ich spürte, wie schnell Nataschas Schutzwall zusammenbrechen konnte, vermied ich es bewusst, auf diese Tatsache näher einzugehen. Bei einem ersten Rendezvous boten sich passendere Themen an. Selten zuvor hatte ich mich so bemüht, eine Beziehung derart feinfühlig anzugehen.

Wenn ich es auch vom ersten Augenblick an gefühlt hatte, nun wusste ich es: Ich begehrte diese Frau mit jeder Faser meines Körpers. Es machte mich schon glücklich, einfach dort zu sitzen und ihrer Stimme zu lauschen. Allein ihre Gegenwart vermittelte mir ein Hochgefühl, als sei ich ohne Alkohol betrunken. Betrunken? Ich war stock-besoffen.

Aber ein falsches Wort konnte das sich zögernd bildende Band zwischen uns gewaltsam zerreißen. Ich tat alles, um das zu verhindern. Nur gelegentlich gab ich ein verstehendes »Ehhh … Mhmm …« von mir, ansonsten war ich nichts weiter als ein schweigender Zuhörer, der an ihren Lippen hing. Wie eine ihrer Katzen. Ich achtete kaum mehr auf den Inhalt; ihre weiche, betörende Stimme spielte eine Melodie, die schöner nicht sein konnte.

Als der Kellner zwei dampfende Reisschalen vor uns abstellte, verstummte Natascha plötzlich. Ihre Züge verrieten Verwirrung, wenn nicht sogar leichte Bestürzung. Die in Falten gezogene Stirn zeigte mir für einen kurzen Moment ein völlig anderes Gesicht, ein erneuter Beweis für ihre außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit. Hatte sie mir doch mehr über sich erzählt, als ihr lieb war? Wenn ja, so gelang es ihr bravourös, dieses Missgeschick zu überspielen.

Mit einem lässigen Lächeln auf den Lippen verzierte sie ihren Reis mit süß-saurer Sauce. Das Essen bot ihr eine willkommene Abwechslung.

»Fütterung der Raubtiere«, grinste sie mit einem Augenzwinkern.

Die Geschwindigkeit, mit der Natascha daraufhin ihre Portion verspeiste, besser verschlang, bewies, wie sehr dieser eigentlich spaßige Vergleich für sie zutraf. Sie aß, als habe sie gerade an diesem Abend eine dreimonatige Hungerkur beendet. Ich konnte ein ungläubiges Schmunzeln einfach nicht unterdrücken. Gebannt starrte ich auf ihre Gabel, die in unvermindertem Tempo zwischen Teller und Mund hin und her wanderte. Beinahe hätte ich vergessen, selbst etwas von meinem Gericht anzurühren. Mein fortwährend kauendes und schlingendes Gegenüber schien nichts Besonderes an seiner Art der Nahrungsaufnahme zu finden. Die Fortsetzung unseres Gesprächs musste also bis zum Dessert warten.

Nach einer geraumen Zeit der Stille, die nur vom Klappern des Bestecks untermalt worden war, sah ich, wie Nataschas Blick von meiner noch halb gefüllten Reisschüssel zu mir, von dort zum Reis und dann wieder zu mir wanderte.

»Dasch Eschen isch wirklisch köschtlich«, nuschelte sie mit vollem Mund. Sie kaute ein großes Stück, schluckte und kaute weiter. »Aber recht knapp bemessen«, fuhr sie fort. Ein kurzes Zögern folgte. »Mhmmm, wenn Sie Ihren Reis nicht mehr mögen, so hätte ich dafür Verwendung.«

Ich lachte nun ganz offen; bereitwillig schob ich ihr auch die Schale mit meinem restlichen gebratenen Schweinefleisch zu. »Bitte bedienen Sie sich nur! Heute habe ich sowieso keinen großen Appetit«, log ich.

Sie war nicht die Spur peinlich berührt. Ungeniert entleerte sie den Inhalt beider Schalen auf ihrem Teller und ließ dann alles so schnell wieder in ihrem Mund verschwinden, als gelte es einen neuen Guiness-Rekord im Sweet-and-Sour-Pork-Essen aufzustellen.

»Wo tun Sie das alles nur hin«, staunte ich kopfschüttelnd. Ich tupfte meinen Mund mit einer Serviette ab, nach dem eher kargen Mahl mehr eine Geste der Gewohnheit als der Notwendigkeit. »Nach Ihrer Figur zu urteilen, dürften Sie kaum mehr als ein Spatz verzehren.«

Für drei, vier Herzschläge vergaß sie zu kauen, ein Zeichen, wie sehr sie meine Bemerkung beschäftigte. Sie wollte mir direkt antworten, besann sich aber und schluckte die Reste nun nur noch schneller herunter. Mit einem Schluck Perrier spülte sie gründlich nach. Ihre Augen funkelten schalkhaft. »Sie würden sich wundern«, sagte sie, »wenn ich zu Hause für mich alleine koche, ist das hier nur ein kleines Hors d'oeuvre. Eigentlich bin ich immer hungrig. Auf alles.«

Es gehörte nicht viel Fantasie dazu, diesen direkten, gierigen Blick zu deuten. Mir war, als gleite langsam ein Eiswürfel meinen Rücken hinab, während sich in der Gegenrichtung ein Schneidbrenner seinen feurigen Weg bahnte.

»Aber befürchten Sie denn nie, sich manchmal den Magen zu verderben?«, ging ich scheinbar arglos auf ihre Zweideutigkeiten ein.

Natascha legte ihren Kopf zur Seite und betrachtete mich eingehend, so als ob sie abschätzen wollte, wie naiv ich nun tatsächlich war.

»Warum sollte ich?«, fragte sie keck zurück. »Bis jetzt gab es nichts – in welcher Menge auch immer – was meinen Hunger vollständig gestillt hätte.«

Wir waren bereits beim Nachtisch angelangt (Cup Denmark und Mousse-au-Chocolat), als ich mich an den eigentlichen Grund unseres Treffens entsann.

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Natascha, dann wollten Sie mich doch etwas besser kennenlernen«, rief ich ihr ins Gedächtnis. »Mittlerweile weiß ich, dass Sie eine tierliebende Waise sind, die den Pelztierhandel verurteilt, fast täglich in den Zoo geht und einen Appetit für sechs ausgewachsene Holzfäller hat. Von mir dagegen wissen Sie nichts; höchstens, dass ich ein unbedeutender Fotograf bin, der sich für Geld auch zu – sagen wir – unpopulären Aufträgen verpflichten lässt und gerne Porträtaufnahmen von Ihnen machen würde. Der 'Status quo' also.«

Sie blickte mich über den Rand ihres Eisbechers stumm an.

»Was ist«, forderte ich sie auf, »fragen Sie mich etwas. Geburtsort, Elternhaus, Hobbies, Größe, Gewicht … wenn Sie wollen verrate ich Ihnen sogar mein Alter. Was wollen Sie von mir wissen?«

Ihre linke Hand machte eine beschwichtigende Geste, wie zufällig berührten dabei ihre Finger die meinen.

»Warum so eilig; haben Sie etwa keine Zeit?«

»Nein, das ist es nicht, aber …« Sie hatte ihre Hand nicht weggezogen; zuerst meinte ich es mir nur einzubilden, aber ich fühlte deutlich, wie meine Haut gestreichelt wurde, ganz langsam, unendlich sanft.

»Man muss nicht immer nur reden, Thomas«, lächelte sie ernst. Zum ersten Mal hatte sie mich bei meinem Vornamen genannt. »Sie würden sich wundern, was Sie mir heute Abend schon alles über sich erzählt haben, auch ohne viele Worte.«

Ich erwiderte ihren Händedruck, so als sei damit ein Vertrag zwischen uns beiden geschlossen worden. Und eigentlich war dem auch so.

Das, was von nun an zwischen uns passierte, bedurfte keiner langen Erklärungen mehr. Schweigend verließen wir das Restaurant, schweigend gingen wir zurück zu meinem Wagen. Und fast ebenso schweigsam verlief die Fahrt zu ihrer Wohnung. (Natascha gab nur einige knappe Richtungsanweisungen.) Die ganze Zeit über “unterhielten” sich dafür unsere Augen und Hände so angeregt miteinander, dass jedes zusätzliche Wort einer rohen Störung gleichgekommen wäre. Mein alter Chevy fuhr wie auf Schienen; nachdem ich den Motor in einer spärlich beleuchteten Seitenstraße abgestellt hatte, wusste ich nicht einmal, in welchem Stadtteil ich mich befand.

Natascha führte mich durch eine dunkle Hofeinfahrt, vorbei an zerbeulten Müllcontainern, deren aufgesperrten Mäulern ein bestialischer Gestank entwich. Mir blieb kaum Gelegenheit, mich über die schäbige Wohngegend zu wundern, so schnell zog sie mich weiter. Nur knapp wich ich in der Dunkelheit den skelettartigen Überresten eines Fahrrades aus; bei der Scherbe einer zerbrochenen Flasche hatte ich weniger Erfolg, laut klirrend beförderte sie meine Schuhspitze über den Asphalt. Natascha drehte sich abrupt zu mir herum, den Zeigefinger auf ihren Lippen. »Schhhhhht!« Wozu diese Heimlichkeit? Ich bezweifelte, ob es hier Mieter gab, die sich wegen nächtlicher Ruhestörung beschweren würden. Meine Begleiterin bewegte sich allerdings so lautlos über dieses Minenfeld aus Abfall, als sei der einzig begehbare Weg hell mit Neonlampen markiert. Sie musste erstaunlich gute Augen haben.

Ich folgte ihr über einen kleinen Hinterhof zu einem in rotes Licht getauchten Hausflur. Eine hohl klingende Eisentreppe wand sich in Spiralen die Stockwerke hinauf. Nataschas Wohnung lag direkt unter dem Dach. Obwohl ich die Umgebung nicht genau identifizieren konnte, glaubte ich mich in einem alten Fabrikgebäude zu befinden. Es roch leicht nach Staub und Maschinenöl.

Vor einer grauen Metalltür, von der der Lack in gezackten Mustern abblätterte, blieb Natascha stehen und suchte nach ihrem Schlüssel. Sie musste nicht weniger als vier Schlösser öffnen, bevor sich die Tür leise quietschend bewegte.

»Man kann nie vorsichtig genug sein«, erklärte sie und gewährte mir dabei den Zutritt zu ihrem ›Allerheiligsten‹. Ich nickte, obwohl ich nichts verstand. Was befand sich in diesen heruntergekommenen Industrieräumen, was derartige Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigte; hatte sie sich etwa aus Angst vor Einbrechern so verbarrikadiert? Ich konnte es nicht glauben. Welcher Gauner war schon in einer solchen Gegend auf Beutezug, und selbst wenn, was erhoffte er sich hier zu finden? Nein, es musste andere Gründe dafür geben.

Bereits im Vorraum ereilte mich so etwas wie eine Antwort. Wie angewurzelt blieb ich stehen, das Schließen der Tür hinter mir vernahm ich kaum. Hätte ich nicht gewusst, auf welchem Wege ich hier herauf gelangt war, so hätte ich diese Wohnung sicher nicht in dieser finsteren Gegend der Stadt vermutet. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich dies hier nicht einmal auf dem Boden der Vereinigten Staaten erwartet. Es waren keine ausgefallenen Designer-Stücke, die meine Aufmerksamkeit erregten, ähnliches war man von ausgeflippten Yuppies ja gewohnt, hier war es die völlige Fremdartigkeit, das Geheimnisvolle des Raumes, das mich gefangen hielt. Auf den ersten Blick wirkte der Raum trotz einigem Inventar unbewohnt – oder unbewohnbar. Vor mir, auf dem unebenen weißen Zementboden, lagen drei kleinere Teppiche. Fremdartige, miteinander verschlungene Symbole waren in sie eingewoben. Da sie den Boden jedoch an keiner Stelle vollständig bedeckten, konnten auch sie den Eindruck von Kühle, von Rohheit nicht unterdrücken. Die ebenso kahlen, weißgetünchten Wände rundeten das Bild ab; nur an zwei sich gegenüberliegenden Stellen konnte ich große Steintafeln oder Reliefs erkennen. Im indirekten Licht schimmerten sie grau-braun. Sie wirkten bruchstückhaft, herausgebrochen. Ihre unregelmäßigen Ränder zeigten deutlich Spuren von Werkzeugen. Antike Überreste einer mir unbekannten Kultur. Ich schaute von den Tafeln wieder zurück auf die Teppiche; das dort waren keine gewöhnlichen Perser oder Isfahans, Teile ihrer Muster ließen sich auch in den Reliefs wiederfinden: ungewöhnlich geometrische Gebilde, um die sich wirr und ungeordnet erscheinende Linien schlängelten. Mir wurde vom kurzen Hinsehen schon schwindlig. Nie zuvor hatte ich Vergleichbares gesehen.

Ich spürte nun auch, was das vielleicht Unheimlichste an diesem Ort war. Diese wenigen, spärlich arrangierten Artefakte erfüllten den Raum mit einem nicht fassbaren Alter. Es war nicht vergleichbar mit der Aura, wie ich sie auf meinen Reisen in alten Südstaatler-Domizilen erfahren hatte. Dies hier reichte weiter zurück. Sehr viel weiter. Etwas, was sich nur in Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden bemessen ließ.

Natascha, die meine Verwunderung offensichtlich nicht verstand und diese Relikte als so gewöhnlich wie eine leuchtende Plastik-Freiheitsstatue oder die Kopie eines Hopper-Gemäldes über dem Kamin-sims ansah, zog mich ohne jeden Kommentar weiter durch die dämmrige Wohnung. Beim Vorübergehen schaute ich unwillkürlich auf eine der Steintafeln. Was gerade noch wie eine unregelmäßige Erhebung gewirkt hatte, stellte sich nun als das Halbrelief eines Kopfes dar. Ein schmaler, spitzer Schädel schien die Oberfläche des Steins gewaltsam von innen nach außen zu zwingen. Böse, zu schrägen Schlitzen zusammengezogene Augen starrten mich an. Der Kopf ähnelte einem Wasserspeier, einem Gargoyle; sein weit aufgerissener, mit spitzen Zähnen versehener Rachen ließ jedoch die schrecklichsten Figuren Notre Dames wie lustige Teddybären wirken. Ein in Stein gehauener Albtraum.

Die übrigen Teile der Wohnung bewahrten vorläufig noch ihr Geheimnis; meine Führerin verzichtete einfach darauf, weitere Lampen einzuschalten. Der silber-graue Schein der Fenster reichte ihr aus, um zielstrebig den richtigen Weg zu finden. Trotz ihrer unmittelbaren Nähe, befiel mich ein nicht zu erklärendes Unbehagen. Die verrücktesten Gedanken gingen mir durch den Kopf. Die Atmosphäre, die diese Wände ausstrahlten, erinnerte mich an die kühle Stille einer Gruft; nur roch es hier anders. Keine Ausdünstungen von feuchter Erde oder von alten, zu Staub zerfallenen Knochen. Ich sog vielmehr einen leicht süßlichen Duft durch meine Nase ein; er besaß nichts von der aufdringlichen Süße, die eine jegliche Verwesung kennzeichnet. Wie ein dezentes, teures Parfüm durchsetzte er die Luft.

»Machen Sie es sich bequem, Thomas.« Sie legte beide Hände auf meine Schultern und drückte mich sanft aber bestimmt auf ein niedriges, rahmenloses Bett. Wir waren ein langes Stück durch einen finsteren Flur gegangen, bevor sie mich schließlich in diesen Raum geführt hatte. Ich genoss meine Passivität; willenlos ließ ich mich von ihr leiten.

Nur mein heftiger Atem war im Raum. Und ein seidiges Knistern von Stoff. In atemberaubender Schnelle entledigte sich Natascha ihrer Kleider. Kein Zweifel, was sie unter ›bequem‹ verstand. Schmeichelnd floss das Dämmerlicht über ihren vollendeten Körper, malte mit Hell und Dunkel jede Rundung nach; wie eine Statue schimmerte ihr Leib an einigen Stellen in bronzenen Bahnen. Ein Akt, stilllebenhaft komponiert. Von einer solchen Aufnahme hätten selbst die ganz Großen meiner Branche geträumt. Aber das hier war keine Fotografie, kein Ölgemälde und auch keine Skulptur; dies hier war das Leben selbst, in seiner erregendsten, vollendetsten Dimension.