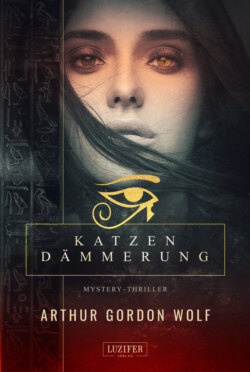

Читать книгу KATZENDÄMMERUNG - Arthur Gordon Wolf - Страница 18

ОглавлениеIhre Arme hielten meine Schultern nur für Sekunden umklammert, dann schnellten sie vor und ergriffen die Krawatte. Einen Moment lang hatte ich die wahnwitzige Befürchtung, von ihr erdrosselt zu werden, als Opfer für einen finsteren, blutrünstigen Gott. Sie beschäftigte sich jedoch nicht lange mit diesem unnützesten aller Bekleidungsstücke; mit einem scharfen Ruck löste sich der Knoten, und das längliche Textil verschwand in der Dunkelheit. Das Hundehecheln wurde lauter. Erneut umfasste sie meinen Hals. Fiebrige Finger verkrallten sich im Hemdkragen. Mit einer einzigen, fließenden Bewegung rissen sie ihn mir bis zum Bauchnabel auseinander, so als sei es nichts weiter als ein locker übergeschlagener Bademantel. Hohes Sirren von reißendem Baumwollstoff, dazwischen das dunkle ›Ploppen‹ der explodierenden Knöpfe. Manche landeten weit entfernt auf dem Steinboden, wo sie wie Backerbsen klickerten.

DREIFACH GENÄHT, schoss es mir durch den Kopf. MIT EXTRA REISSFESTEM DRALONZWIRN. DAS BUSINESS-HEMD, MIT DEM SIE DURCH DICK UND DÜNN GEHEN KÖNNEN. Als ich mir das teure Stück Monate zuvor in einer kleinen Herren-Boutique in der Drapers Lane für besondere Anlässe zugelegt hatte, wäre ich nie im Traum darauf gekommen, jemals den Wahrheitsgehalt der Werbung überprüfen zu können. 150 Dollar in den ›zarten Händen einer Frau‹! Aber sie konnte mitunter wirklich zärtlich sein. Und in welchem Ausmaß! Wenn auch auf ihre recht eigenwillige Art.

Kaum hatte Natascha meine Designer-Kreation in einen Putzlumpen verwandelt, da überschüttete sie meine Brust mit einer wahren Flut von Küssen; manchmal hauchten ihre samtenen Lippen kaum spürbar über die Haut, dann wieder pressten sie sich fest auf eine Stelle, saugten mit wechselnder Stärke, ließen die Zunge jeden Quadratmillimeter meines Körpers erkunden. Ihr lüsterner Mund schien oft an drei Stellen gleichzeitig zu sein.

Langsam, Kuss für Kuss, fiel die Verkrampfung, die Starre, die mich gepackt hatte, von mir ab. Endlich gelang es mir, ihre Gegenwart zu genießen: Ihre schweren Brüste auf meiner Haut, ihr weiches Haar, das wild hin und her schleuderte, ihren erregenden Geruch, ihr unbändiges Keuchen und Hecheln.

Noch während ihre Lippen weiter meinen Brustkorb liebkosten, hatten die erfahrenen, quirligen Finger meine Hose bis zu den Knien befördert. Mit kräftigen Tritten befreite ich mich vollends von dieser lästigen Haut; zum Teufel mit den Knitterfalten. Die Schuhe hatte ich vorher schon verloren.

Ich konnte kaum glauben, dass erst weniger als eine Minute verstrichen war, seitdem ich mich ahnungslos auf das Bett gesetzt hatte; von der Intensität der Gefühle ausgehend, hätten es schon Stunden sein müssen – Tage.

Die Zeit der Untätigkeit war nun vorbei. Endlich erinnerte ich mich wieder des Gebrauchs meiner Arme. Bis jetzt hatten sie nur schwer und taub neben mir gelegen, so als sei es mir nach einem Autogenen Training misslungen, sie erneut mit Leben zu füllen. Zaghaft umfasste ich ihre schlanke Hüfte und ließ dann meine Hände weiter nach oben gleiten. Ich hatte das lebhafte Bild vor Augen, einem wilden Mustang über die Blesse zu streicheln, jederzeit der Gefahr bewusst, von ihm niedergestampft zu werden.

Wenn Natascha auch nicht ruhiger wurde, so ließ sie es wenigstens ohne Gegenwehr mit sich geschehen. Auch so war es schon schwer genug, den sich windenden Leib festzuhalten.

Ihre Haut war nicht feucht; sie war nass, so schlüpfrig, als habe sie gerade erst geduscht. Meine Finger badeten erregt in diesem einzigen heißen See.

Nach einigen Fehlversuchen gelang es mir schließlich, ihr Gesicht auf gleiche Höhe mit meinem eigenen zu ziehen, meine Muskeln zitterten vor Kraftanstrengung.

Die Überraschung schien geglückt; mit einem Schlag verrauschte die Hochspannung, die soeben noch jede ihrer Fasern machtvoll durchströmt hatte. Fast leblos lag plötzlich ihr ausgestreckter Körper auf mir. Nur das Hundehecheln war geblieben, in unregelmäßigen Abständen von langsameren, tieferen Zügen unterbrochen. Der Atem, der mir direkt entgegenschlug, roch leicht säuerlich aber nicht unangenehm. Heiße Wellen.

Etwas – Speichel oder Schweiß – benetzte mein Kinn und rann kitzelnd den Hals hinunter. Behutsam strich ich ihr die wild zerzausten Strähnen aus der matt glänzenden Stirn. Ihr Gesicht blieb eine dunkle, geheimnisvolle Maske. Mit beiden Händen umfasste ich entschlossen ihren Kopf, meine Daumen auf ihren ausgeprägten Backenknochen ruhend. Stück für Stück zog ich sie näher. Die Maske wurde in ein noch tieferes Schwarz getaucht, der Atem drohte meine Haut zu verbrennen. Aber ich wollte sie jetzt; mehr, als ich jemals eine Frau gewollt hatte. Ich wollte mich verbrennen.

Ihre leicht geöffneten Lippen zitterten, als ich sie zärtlich küsste. In immer schnelleren Rhythmen trafen unsere Münder aufeinander, leidenschaftlicher, fordernder. Ein leises Beben durchlief ihren Körper, doch nur ihr Kopf wand sich in Erregung. Auch dieses Spiel war ihr vertraut; gemeinsam rangen wir darum, die jeweils eigenen Regeln durchzusetzen. Ich atmete ihren Atem, trank von ihrer Zunge. Gerade fing ich an, mich als ebenbürtiger Partner zu fühlen, da zeigte sie mir schon, dass ich dieses Spiel nie gewinnen konnte.

Der Schmerz fuhr wie eine glühende Nadel unter meine Haut, Kupfergeschmack belegte meine Zunge. Natascha hatte mich so fest auf die Unterlippe gebissen, dass ich mit Bestürzung feststellte, wie sich mein Mund langsam mit Blut füllte. Aber ich ließ sie nicht los; jetzt erst recht nicht. Fester als zuvor zog ich sie an mich heran. Das Brennen in der Lippe konnte meine aufgewühlten Sinne nicht mehr verwirren. Ich war zu allem bereit. Wenn sie nach diesen Regeln spielen wollte, so sollte sie es haben. Hart und unerbittlich zwang ich meinen Mund auf den ihren. Natascha sollte mein Blut schmecken, meinen Schmerz spüren. Der Tanz ging jetzt erst richtig los. Mit ungeheurer Macht brach ihre Wildheit wieder aus ihr heraus. Sie war nicht gezähmt, sie hatte nur auf den richtigen Augenblick gelauert. Der stolze Mustang bäumte sich auf und zerschnitt die Luft mit seinen scharfen Hufen.

Es war ihr ein leichtes, meinen festen Griff zu lösen; sie machte einen Buckel wie eine angegriffene Katze. Das Hecheln wurde tiefer, dröhnender, wuchs an zu einem zornigen Knurren. Um mich herum war ein einziger Wirbel aus Haaren und Gliedmaßen. Zuweilen war mir, als schliefe ich mit drei Frauen gleichzeitig. Aber keine von den dreien ließ sich zügeln. Bekam ich einmal einen Arm oder ein Bein zu fassen, so war es Augenblicke später nichts weiter wie Sand, der zwischen meinen Fingern zerrann.

Zwei Ringern nicht unähnlich, rollten wir übereinander. Mal war Natascha oben, mal ich; keiner konnte seine Position lange verteidigen. Längst war auch ich so erschöpft oder berauscht, dass ich mit in ihr Stöhnen einfiel. Das Zimmer vibrierte unter diesem barbarischen, obszönen Lied. Vergeblich wartete ich auf einen erlösenden Abpfiff, eine Spielunterbrechung; Natascha besaß eine schier unerschöpfliche Ausdauer. (›Bis jetzt gab es nichts, in welcher Menge auch immer, was meinen Hunger vollständig gestillt hätte.‹) Sie hatte nicht gelogen. Es war ihr Spiel, und wir befanden uns erst am Ende des ersten Drittels.

In unserem Rausch nahmen wir kaum Notiz davon, wie wir vom Bett auf die kühlen Steinplatten rollten. Weiter und weiter drehte sich das Karussell unserer Leiber. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir uns von Teppich zu Teppich wälzten, gegen Möbel und Wände stießen, im Dunkel verborgene Gegenstände umstürzten; als ich endlich in einen tiefen, komaähnlichen Schlaf entlassen wurde, stand die Morgensonne jedenfalls schon hoch am Himmel.

Die Sonne. Noch wird es einige Stunden dauern, bis ihre orangene Scheibe die Dunstschwaden im Osten der Stadt durchbricht. Doch selbst wenn sie später dann im Zenit stehen wird, so kann sie mir doch nie wieder das Licht und die Wärme spenden wie noch vor zwei Monaten. Zwei Monate. Seit dieser Zeit hat sich ihre Farbe in ein gefühlloses, eisiges Gelb verwandelt. Ihr Anblick macht mich schaudern. Doch es ist nicht nur das helle Licht; in Wahrheit verschafft mir auch der nächtliche Sternenhimmel keine große Erleichterung. Die Nacht ist nur ruhiger, gnädiger. Sie hält vieles vor den Augen der Menschen verborgen. Und das zu Recht.

Die Zigarette zwischen meinen Fingern ist nur noch eine längliche Asche. Keinen Zug habe ich getan. Ein bitteres Lächeln verzieht meine Lippen. Wer war es noch, der gesagt hatte, dass es nichts Schlimmeres gebe, als sich in schlechten, düsteren Zeiten an Momente des vollkommenen Glücks zu erinnern? Keats? Er hatte Unrecht; es gibt Schlimmeres. Nur an das unsagbar Schreckliche, das Grauenvolle zu denken, besonders dann, wenn das Gespenst der eigenen Schuld jede Erinnerung zusätzlich verpestet.

So mischt sich in mein Selbstmitleid auch eine Spur von Dankbarkeit. Dankbarkeit für jede winzige Sekunde, die mir vergönnt war, sie zusammen mit Natascha zu erleben.

Sei' froh über das, was Du erleben durftest, sage ich mir immer aufs Neue, viele erfahren ihr ganzes Leben über nicht einen Bruchteil deines Glücks.

Der Gedanke tröstet nur wenig, ändert er doch nichts an meiner ausweglosen Lage. Und doch: Es ist unbestreitbar wahr, so wahr wie meine Liebe zu Natascha. Wer bin ich, dass ich für mich ein ewig günstiges Schicksal verlange? Doch nur ein Mensch. Eine nicht wahrnehmbare Einheit im Getriebe der Welt, dort, wo nichts, aber auch nichts für ewig besteht. Nur Göttern gehört die Ewigkeit.

Ein Schatten huscht am Fenster vorbei. Ich meine einen menschlichen Umriss erkannt zu haben. Könnte es …? Wie von Sinnen stürze ich nach vorn; nur knapp bewahrt mich die Fensterbank davor, abzustürzen. Nichts. Nur die stille, verlassene Straße unter mir. Natürlich. Gefährlich weit beuge ich mich heraus; auch das Vordach ist leer. Was habe ich eigentlich auch erwartet? Ich befinde mich hier im vierten Stock, keine Feuerleiter ist in erreichbarer Nähe. Habe ich wirklich geglaubt, jemand würde hier oben einen Nachtspaziergang machen, nur um mich zu ärgern?

Lächerlich. Nein, eher beunruhigend. Ich habe an keinen Nachtwandler oder Einbrecher gedacht; es fällt schwer, es mir einzugestehen, aber SIE war es, die ich auf der Straße oder dem Dach zu sehen erhofft habe. Natascha, wie sie mir lächelnd zuwinkt, der Wind in ihren Haaren spielend. Der Schatten am Fenster hatte deutlich weibliche Formen gehabt. Ich bin mir jetzt ganz sicher.

Psychologen kennen das Phänomen. Menschen, die ihren Partner auf tragische Weise verloren haben, meinen noch Jahre später, sie oder ihn in einer vorüberfahrenden U-Bahn gesehen zu haben. Manchmal, wenn sie ihre nun einsame Wohnung betreten, haben sie das sichere Gefühl, die geliebte Person habe sie erst kurz zuvor verlassen, vielleicht nur, um an der Ecke Zigaretten zu holen. In meinem Fall besitze ich allerdings mehr als nur eine bewegende Erinnerung. Ich habe ein Versprechen: »Warte! Ich lass' Dich nicht allein!« Ihre letzten Worte.

Oft danach habe ich mich gefragt, ob ich im Schock nicht alles falsch verstanden habe, ob nicht mein eigenes Wunschdenken einen Streich mit mir gespielt hat. »Warte! Lass' mich nicht allein!« hätte doch viel wahrscheinlicher bei einer Sterbenden geklungen.

Aber nein, kein Selbstzweifel kann mich davon abbringen; Natascha sagte genau das, was ich gehört habe. Wort für Wort. Noch immer liege ich im Fenster. Es muss kurz nach vier sein. Wie bei einer defekten Christbaumbeleuchtung tauchen winzige Lichtpunkte in den sonst noch dunklen Blocks auf. Während ich noch kein Auge zugetan habe, macht man sich dort bereits für die Frühschicht fertig. Sicher werden die lauten Klänge eines Radios den monotonen, alltäglichen Ablauf des Aufstehens begleiten. (»Hallo Frühaufsteher!!! Raus aus den Federn! Es ist 4 Uhr 15 und ein neuer Tag erwartet uns. Nehmen Sie eine kalte Dusche; im Vertrauen: Sie sehen aus, als hätten Sie eine nötig. Gestern Abend wohl wieder ein bisschen spät geworden, na? Ha, ha, ha …«) Keiner wird darüber lachen. Es ist schon ein Fluch, ein halbes Leben hindurch einen so grauenvoll heiteren Sender ertragen zu müssen.

Ich genieße die Stille um mich herum. Niemand ist da, der mir die Ohren mit geheuchelter Fröhlichkeit vollplärrt und mich zum Aufstehen treibt. Aber es gibt auch keine Stimme, die mich sanft darum bittet, wieder zurück ins Bett zu kommen. Es ist zum Verzweifeln. Stets schleicht sich dieses ›aber‹ in meine Gedanken. Nie will es mir gelingen, eine Sache vollkommen positiv zu betrachten. Jede noch so gute Münze scheint ihre zweite, bessere Seite zu haben. Und auf diese Seite ist das Antlitz Nataschas geprägt.

Meine Augen brennen. Lange schon sehnen sie sich nach Schlaf. Ob ich will oder nicht, ich kann ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen. Matt stolpere ich zurück ins schützende Dämmerlicht des Zimmers. Meine Finger tasten in einer Schublade gerade nach weiteren Zigaretten, als ich es höre. Ganz deutlich. Vorsichtige aber dennoch leise knirschende Schritte auf dem Vordach.

Der Schatten vorhin war doch keine Halluzination, durchfährt es mich heiß. Diesmal bin ich gefasster. Mit angehaltenem Atem schiebe ich mich zentimeterweise näher, den Rücken flach gegen die Wand gepresst. Die Schritte sind nun genau unter mir. Plötzlich verstummen sie. Jemand (Sie) steht jetzt vor meinem Fenster. (Und sieht hinauf?)

Kalter Schweiß bedeckt meine Stirn. Ich unterdrücke nur soeben den Zwang, mich wie ein Lemming in die Tiefe zu stürzen. Jede Fiber meines Körpers ist gespannt. Als gelte es einem verrückten Scharfschützen auszuweichen, schiele ich unendlich wachsam nach unten. Immer mehr vom Rand des schmalen Daches kommt in mein Blickfeld. Eine grünbläulich-graue Fläche. Kalt und – verlassen.

Mit zittrigen Fingern reibe ich mir die Augen. Das kann nicht sein. Unmöglich. Ich bin nicht verrückt. Noch nicht. Ich spüre genau, dass dort etwas war (ist.) Was wie ein Schrei der Verzweiflung über die schadenfroh grinsende Stadt hallen soll, verkommt zu einem schüchternen Flüstern.

»Natascha?«, hauche ich in den sich auffrischenden Wind. Keine Antwort. Ich schließe die Augen, um meine Sinne auf jedes noch so kleine Geräusch lenken zu können. Und dann empfange ich tatsächlich etwas. Keine menschliche Stimme; ein Scharren. Ein Kratzen von Krallen auf Stein. Katzenkrallen.

»Da draußen ist nichts«, versuche ich mir einzureden, »absolut nichts. Nur ein paar streunende Katzen.« Mein Gefühl sagt mir etwas anderes. Ich habe ihr Versprechen, und Natascha war (ist?) keine gewöhnliche Frau, in keiner Beziehung. Sie war mehr. Anders. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war dabei, als sie … anders wurde.

Das Verlangen nach Nikotin ist ungebrochen. Vage erinnere ich mich, ein Päckchen fallen gelassen zu haben, als ich Natascha – falsch! – irgendetwas hörte. Mühsam keuchend suche ich den Boden nach verstreuten Zigaretten ab. Ich könnte jetzt zehn auf einmal gebrauchen.

Der beißende Rauch in meinen Lungen beruhigt. Ich liege wieder im Bett – in unserem Bett – und starre ins Leere. Tabakwolken ziehen an der Decke entlang. Ich kann jetzt nur noch an den letzten Tag denken, an das Ende. Die Ereignisse dazwischen wirbeln undeutlich in meinem Kopf umher. Vielleicht waren sie auch nichts anderes. Bunte, berauschende Wirbel. Nur kurze Episoden fallen mir wieder ein. So der Nachmittag nach unserer ersten gemeinsamen Nacht.

Als ich erwachte, lag ich nicht etwa auf dem Fußboden, sondern im Bett. Ob es meiner feurigen Geliebten allein gelungen war, mich hier herauf zu hieven, oder ob ich selbst halb träumend die bequemere Schlafstätte aufgesucht hatte, blieb mir schleierhaft. Ich fühlte mich jedenfalls so, als ob ich einen 20-Runden-Kampf im Superschwergewicht hinter mich gebracht hätte. Der Gegner musste eine Kreuzung zwischen einer Schlange und einer Dampfwalze gewesen sein. Jeder einzelne Knochen tat mir weh, meine Muskeln schrien und etwas brannte im Rücken. Und doch wollte ich dieses Gefühl um nichts in der Welt missen. Ich drehte mich herum, aber die andere Seite des Bettes war leer. Hatte ich gegen ihn – nein sie – gewonnen?

Mir kamen Zweifel.

Fühlte sich so ein Sieger?

Die Zweifel waren berechtigt. Natascha war schon lange vor mir aufgestanden, frisch und munter wie immer. Vielleicht hatte sie sogar noch einen Jogginglauf um fünf Blocks gemacht, um ihren Kreislauf wenigstens ein bisschen zu fordern. Als ich endlich die Kraft fand, aufzustehen und mit nur einem Bettlaken bekleidet durch die Wohnung schlurfte, fand ich sie jedenfalls bereits emsig arbeitend vor. Sie saß an einem Schreibtisch, fast völlig hinter hohen Stapeln von Akten und Büchern verborgen. Auch auf dem Boden um sie herum türmte sich kaum weniger Papier. Neugierig ließ ich meinen Blick wandern. An den Wänden ihres Büros hingen verschiedene unter Glas gelegte Pergamentstücke sowie gerahmte Fotografien, die meisten davon in Schwarz-Weiß.

Eine der Aufnahmen in meiner Nähe zeigte ein großes Passagierschiff im Hafen einer unbekannten südlichen Stadt. Palmen flankierten die Kaipromenade. Ein anderes Bild daneben weckte mein Interesse. Es zeigte eine Gruppe von fünf Personen, die nebeneinander aufgereiht auf einem felsigen Hügel standen. Der Mode nach zu urteilen, stammte das Bild aus der Zeit nach der Jahrhundertwende. Links stand ein ernst blickender Mann, die Lippen entschlossen zusammengepresst, den dichten Schnurrbart keck nach oben gezwirbelt. Er trug eine Art Jagdanzug, an dem keine Falte zu sehen war. Das Revers war trotz der sicherlich herrschenden Hitze korrekt geschlossen. Alles an ihm vermittelte den Eindruck von strenger Ordnung; selbst die hohen Schaftstiefel schienen zu glänzen. Sieht aus, als ob er sie sich für die Aufnahme extra geputzt hat, kam es mir in den Sinn. Mit dem rechten Arm stützte er sich auf eine Schaufel, den linken hatte er um die Schulter der neben ihm stehenden Frau gelegt. Die Frau (seine Frau?) wirkte um einiges jünger, obwohl ihr harter Ausdruck dem des Mannes glich. Ihre Haltung wirkte seltsam steif, angespannt. Die Hand auf ihrer Schulter war nur geduldet, mehr nicht. Ihre Augen – wohl gegen die Sonne gerichtet – waren zu Schlitzen verengt. Auch sie trug einen Anzug mit vielen aufgesetzten Taschen und Stiefel. Von ihr hoben sich die beiden Araber in ihren fließenden, weißen Gewändern deutlich ab. Ihre sonnenverbrannten Gesichter wirkten gelöst. Still lächelten sie in die Kamera. Einer von ihnen hatte eine Spitzhacke vor sich in den Boden gerammt. Den Abschluss bildete ein Mann, dessen Gesichtszüge wieder europäisch anmuteten. Einen Fuß hatte er lässig auf einen Felsvorsprung gestemmt. Sein Oberkörper war leicht nach vorn geneigt; er stützte ihn mit seinem Unterarm auf dem gebeugten Knie ab. Er trug ein helles Hemd, dessen Ärmel bis über die Ellenbogen nach oben gekrempelt waren und ähnliche Drillichhosen und Stiefel wie das Paar. Nur war der Stoff seiner Hose dunkler und faltiger, seine Stiefel staubiger. In der rechten erhobenen Hand hielt er ein Gewehr. Lachfalten beherrschten sein Gesicht. Es sah aus, als rufe er dem Fotografen gerade etwas zu. (»Hey Charly, vergiss' nicht, den Deckel vom Objektiv zu nehmen!«)

Ohne ersichtlichen Grund faszinierte mich der Anblick dieser fremden Menschen. Später erzählte mir Natascha, dass das Foto ihre Urgroßeltern zeigte. Sie sprach nur recht selten über ihre Herkunft; schließlich wusste sie selbst kaum mehr, als was sie in Tagebüchern, Briefen und Berichten ihrer Eltern gelesen hatte. Viele der hinterlassenen Fotos zeigten Menschen, von denen sie bis heute nicht sagen konnte, ob es Verwandte oder nur Fremde waren. Viele der zahlreichen Räume ihrer Wohnung waren angefüllt mit Erinnerungsstücken, die einst in irgendeiner Beziehung zu den ihr unbekannten Vorfahren gestanden hatten. Aber Gegenstände gaben keine Auskunft, sie wahrten ihr Geheimnis. Soweit ich von ihr erfuhr, stammte ihr Vater aus einer Familie, in der es seit Generationen nur zwei Berufe gegeben hatte: Offiziere und Archäologen. Der Aufenthalt in fremden Ländern bedingte auch, dass sich das Blut der Vorväter mit dem anderer Kontinente mischte. Ihren Namen hatte Natascha angeblich von einer russischen Großtante. Ihre Mutter war Ägypterin gewesen.

»Ich bin wie Patchwork«, hatte sie mir einmal gesagt. »Aus zwei Dutzend Ländern und einem Dutzend Rassen zusammengesetzt.«

Als ich nun halbnackt im Türrahmen lehnte und ihren schwarzen Haarschopf hinter all den Büchern hervorlugen sah, konnte ich noch nicht ahnen, wie auch Natascha der Tradition ihrer Familie in gewisser Weise treu geblieben war. Nicht aus purer Sentimentalität hatte sie die Wohnung mit antiken Fundstücken ihrer Eltern und anderer Vorfahren geschmückt; auch sie beschäftigte sich mit der Vergangenheit. Ihr Arbeitsgebiet waren alte Sprachen, besser gesagt alte Schriften. Wenn ihr ein Museum oder ein Wissenschaftler Kopien oder Abschriften von alten Pergament- oder Steinfragmenten zur Übersetzung zusandte, war sie jedes Mal so aufgeregt wie ein Entdecker, der soeben den finsteren Gang zu einer Grabkammer freigelegt hatte. Nie konnte man erahnen, was einen am Ende erwartete.

Da ich sah, wie sehr Natascha in ihre Sache vertieft war, schlich ich mich dezent zurück. Ich würde das Bad auch alleine finden; mutig machte ich mich auf die Suche. Selbst bei Tageslicht wirkte der schmale Flur unheimlich; überall fühlte man sich von toten, leeren Augen beobachtet. Tot, und doch mit etwas erfüllt, was dem Leben sehr nahe kam. An einer Biegung verfing sich mein Bettlaken in den spitzen Ohren einer am Boden hockenden steinernen Katze. Vor Schreck wäre ich fast nackt weitergelaufen. Das Biest sah aus, als wollte es mich jeden Augenblick anspringen. Auf meinem Weg, auf dem ich auch an einigen leer stehenden Räumen vorbeikam, wurde mir erst deutlich, wie groß die Wohnung war. Sie musste annähernd das gesamte Stockwerk des Hauses umfassen. Natascha schien nur einen kleinen Teil davon in Beschlag genommen zu haben.

Endlich fand ich die gesuchte Tür, umrahmt von zwei Zimmerpalmen, die in bauchige, rot-braun gemusterte Vasen gepflanzt waren. Im großen Wandspiegel des Badezimmers konnte ich mir den Grund für meinen brennenden Rücken näher betrachten. Was ich sah, durfte mich eigentlich nicht verwundern: Ein Gitter von Kratzern überzog meine Haut, meist vier parallele Furchen nebeneinander. Nataschas “Krallen” hatten ganze Arbeit geleistet.

Aber ich war süchtig geworden; die Konsequenzen – so schlimm sie auch sein mochten – spielten für mich keine Rolle. Alles würde ich auf mich nehmen für diesen einen Augenblick der totalen Ekstase. Nur ein Heroinabhängiger hätte meinen Zustand begriffen. Ich glaubte nicht, den Entzug dieser Wahnsinnsdroge überleben zu können. Noch am selben Tag bestürmte ich sie, bei ihr einziehen zu dürfen. Ich wollte ihr so nah wie möglich sein. Ihre Wohnung war groß genug, und meine persönlichen Sachen nahmen nur geringen Platz in Anspruch. Für meine Fotoarbeiten blieb mir ja immer noch das Atelier.

Natascha war von der Idee meines Umzugs nicht sonderlich angetan. Bisher hatte sie stets alleine gelebt und sie wusste nun nicht, wie sie auf die Anwesenheit einer zweiten Person in ihrem Haus reagieren würde. Der wahre Grund ihres Zögerns war jedoch ein anderer. Sie hatte Angst, einen Teil ihrer Freiheit zu verlieren. Wie ein Irrsinniger sprang ich um sie herum und versuchte alles, um ihre Bedenken zu zerstreuen. Ich versprach, ihre Gewohnheiten bedingungslos zu akzeptieren; ich versprach, nie viele Fragen zu stellen; ich versprach ihr völlige Entscheidungsfreiheit. Ich versprach ihr ALLES.

Es war ein harter Kampf, doch schließlich brach ihr Widerstand. Keine drei Wochen später richtete ich mir neben ihrem Büro ein eigenes kleines Arbeitszimmer ein. Eine Gratis-Etage im Trump-Tower hätte ich dafür sausen lassen. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden.

Das folgende halbe Jahr verflog wie ein einziger Tag und war doch so erlebnisreich wie ein ganzes Jahrhundert. Wir kamen vorzüglich miteinander aus; ich hielt mein Versprechen und ließ ihre Privatsphäre unangetastet; ebenso konnte auch ich – nur eine Wand von Natascha getrennt – ungestört meiner Arbeit nachgehen. Selbst wenn sie zur Uni oder zum Museum gefahren war, genoss ich den Atem der Wohnung. Auch in diesen Momenten der Ruhe verspürte ich deutlich ihre Gegenwart. Diese anregende Atmosphäre beflügelte mich zu ungeahnten Höchstleistungen; der Auftrag bei Schuster & Wolfton war erfolgreich abgeschlossen und nun stapelten sich die Aufträge plötzlich auf meinem Tisch. Selten zuvor waren die Kunden so zufrieden. Nataschas Einfluss machte sich überall bemerkbar.

Die Nachmittage und vor allem die Nächte gehörten uns beiden allein; nicht selten allerdings brach der eine oder andere mit diesem Zeitplan; meine Arbeit litt kaum darunter.

Mal liebten wir uns zärtlich und langsam, dann wieder wild und ungestüm, wie am ersten Tag. Die Lust überkam uns jedes Mal wie ein Rausch; nur in den wenigsten Fällen nahmen wir uns die Zeit, bis ins Schlafzimmer zu gehen. Ich lernte auf diese Weise fast jeden Winkel der Wohnung von einer recht ungewöhnlichen Perspektive her kennen. Der harte Steinboden war mir bald vertrauter als jede Matratze, mit Teppichen machte mein Rücken nur gelegentlich Bekanntschaft. Nur anhand von Form und Farbe der Zimmerdecken konnte ich manchmal bestimmen, wo wir unsere Vorstellung gaben. Mehr bekam ich oft nicht zu sehen.

Wenn endlich der trocknende Schweiß unsere Körper kühlte, stand ich zuweilen auf (sofern ich nicht zu sehr erschöpft war) und inspizierte eingehend die jeweilige Räumlichkeit. Abgesehen von den zwei, drei unmöblierten Abstellräumen gab es sonst auf der gesamten Etage keinen Fleck, der nicht Geheimnisse und Wunder für mich bereithielt. Jeden Tag entdeckte ich etwas Neues. Für einen wissbegierigen Menschen wie mich warfen die fremden Gegenstände in den Regalen und an den Wänden eine nicht enden wollende Fülle von Fragen auf; Fragen, die mir Natascha beinahe beiläufig beantwortete. (Wenn sie dazu bereit war.) Sie saß dann meist gegen die Wand gelehnt, die Arme um die zur Brust angezogenen Beine geschlungen, den Kopf leicht zur Seite geneigt und verfolgte aufmerksam jede meiner Bewegungen. Nie konnte ich beobachten, dass unsere Liebesspiele – selbst die wildesten – sie auch nur annähernd so stark beanspruchten wie mich. Sie zeigte danach eher eine Art von besonnener Fröhlichkeit, so als habe sie gerade ein erholsames Nickerchen gehalten. Besonders diese Momente waren es aber, in denen sich ihre Zunge besonders gut löste. Liebe machte sie gesprächig.

Ich zeigte nacheinander auf verschiedene eingerahmte Pergament- und Stoffbahnen, und Natascha erzählte mir dann in ihrem Plauderton von Hieroglyphen und von hieratischen, demotischen und koptischen Schriften. Viele ihrer Erläuterungen fielen bei mir auf unfruchtbaren Boden, verwendete sie doch ständig Fachtermini in so lockerer Art, als berichte sie mir gerade den neuesten Tratsch über die Nachbarn. Sie erstaunte mich. Nein, eigentlich konnte sie das nicht mehr; zu viel war schon geschehen. Sie entzückte mich. Und beunruhigte mich ein wenig. Ich fragte mich, was in diesem bezaubernden Kopf noch alles stecken mochte. Schönheit und Intellekt schienen bei Frauen alles andere als unvereinbare Pole zu sein. Natascha besaß beides im Überfluss. Und noch mehr; etwas, was sich hinter ihren dunklen, nur selten glitzernden Augen verborgen hielt.

Es musste irgendwann in der ersten Woche nach meinem Umzug gewesen sein, als ich mich mit ihr schweißüberströmt auf dem Boden eines türlosen Raumes wiederfand. Mit einem hungrigen Blick in den Augen hatte sie mich wortlos da hinein gezerrt. Die Vorhänge waren zugezogen und filterten die Nachmittagssonne nur träge hindurch. Ich lag ausgestreckt auf dem Rücken, einen Arm unter dem Kopf verschränkt. Die Kälte des Bodens wurde durch ein mir schon vertrautes heißes Stechen in meiner Schulter abgeschwächt; so sehr ich mich auch vorsah, irgendeine ungeschützte Stelle fanden ihre Fingernägel immer. Die Zeichen, die sie wie Brandmale in meine Haut grub, wurden so alltäglich wie die Schnitte beim morgendlichen Rasieren.

Behutsam zog ich mich unter dem Arm hervor, den sie um meine Hüfte geschlungen hatte, und stand leise auf. Natascha blieb wie sie war, zusammengerollt, die wirren Haare ihren ganzen Kopf verdeckend. Sollte sie tatsächlich einmal ihre Kondition verloren haben? Ich glaubte nicht daran; möglicherweise beobachtete sie mich gerade durch den Urwald ihrer Haare hindurch und heckte weitere, noch verrücktere Dinge aus. Das ruhige Heben und Senken ihrer Brust mochte nur der Tarnung dienen. Ich kannte sie besser. Es bereitete ihr einen Heidenspaß, wenn es ihr gelang, mich zu erschrecken.

Auf meinem Weg zum Fenster behielt ich das dunkle Bündel am Boden gut im Auge. Aber alles blieb ruhig. Nun gut, sie wartete wohl auf einen günstigeren Moment. Ich zog die Vorhänge zurück und ließ ein breites Lichtband über die Steinfliesen laufen. Erst jetzt erkannte ich, wo genau ich mir meine Nieren verkühlt hatte; ähnlich wie in den anderen Zimmern der Wohnung sah ich auch hier nur wenige Möbel. Natascha fühlte sich offenbar von zu vielen Tischen und Schränken eingeengt; unseren Liebesringkämpfen kam eine solche Auffassung nur zugute: ähnliches in einem Biedermeierzimmer hätte katastrophale Folgen für Mensch und Mobiliar gehabt. So gestattete mir meine Geliebte auch nur recht widerwillig, den Aktenschrank und meinen alten, klobigen Sekretär mit in die Wohnung zu bringen.

Abgesehen von einer sehr tiefen Sitzgruppe auf der rechten Seite (Warum hatten wir es nicht wenigstens bis dorthin geschafft?) mit einem ebenso niedrigen Tischchen davor, gab es in diesem Raum nichts, was vom Urzustand einer quadratisch, kalkig-weißen Höhle ablenkte. Die Wände waren dafür umso interessanter. Fast bis hinauf zur Decke liefen die langen Reihen der Regale, auf denen zahllose Gegenstände von unterschiedlicher Größe angeordnet waren. Neugierig kam ich näher. Was sich dort aus Stein, Bronze, Ton und Holz gefertigt vorfand, repräsentierte eine beachtliche Sammlung von Halbreliefs und Plastiken, denen allen ein Thema gemein war: die Darstellung von Katzen.

In jeder nur erdenklichen Variante hatten sich die Künstler bemüht, das Wesen des Tieres einzufangen. Ich sah Löwen und Panther, Tiger und Leoparde, meist jedoch gewöhnliche Hauskatzen, die spielend, schlafend, raufend, fressend, knurrend, angreifend, kletternd, schnurrend, sich gegenseitig liebend und tötend dargestellt waren. Die einfachen Formen, die aber gleichzeitig eine erstaunliche Lebendigkeit beschworen, faszinierten mich über alle Maßen. Wenn ich sah, wie Menschenhände einen Klumpen Stein oder Lehm dergestalt verwandeln konnten, dass etwas Neues, Wertvolles daraus entstand, erfüllte mich diese göttliche Gabe stets mit höchster Bewunderung. Selbst die alten Meister – und alt waren diese Gegenstände zweifellos – hatten bereits über eine ausgereifte Technik verfügt. Manche der Stücke waren nicht größer als eine Streichholzschachtel, andere wiederum maßen annähernd einen halben Meter. Ganz versunken nahm ich eine auffallend große Plastik vom Regal und betrachtete sie eingehend am Fenster, als ich endlich ein Geräusch hinter mir wahrnahm.

»Aha, der Herr spioniert hinter meinem Rücken«, sagte sie gespielt vorwurfsvoll. Natascha war scheinbar aus ihrem Schönheitsschlaf erwacht; vielleicht aber hatte sie auch keine Lust mehr dazu gehabt, mich bewegungslos wie eine Leiche anzustarren. Mit einer Geste, die nur den wenigsten Frauen natürlich und unaffektiert gelang, strich sie sich das strähnige, schweißverklebte Haar aus dem Gesicht. Langsam richtete sie sich auf und lehnte sich gegen die Wand. Alles eine einzige, geschmeidige Bewegung. Die Warzen ihrer Brüste waren so steif und fest, als habe sie sie gerade erst mit einem Eiswürfel gestreichelt.

»Sind das alles Dinge, die aus dem Nachlass deiner Familie stammen?«, fragte ich, die eindeutigen Signale ihres Körpers ignorierend.

»Nur teilweise, weißt du. Einige Stücke. Den größten Teil habe ich aber selbst zusammengetragen.«

Wieder überblickte ich staunend den Umfang ihrer Sammlung. Langsam fing ich an, ihr Verhalten im Zoo zu verstehen. »An Katzen musst du wirklich einen Narren gefressen haben«, stellte ich fest.

Natascha gähnte, während sie mit drei Fingern aufreizend ihren Bauchnabel umfuhr, kleine, langsame Kreise, bis hinab zum dunklen Dreieck ihres Schoßes. Es kostete mich einige Überwindung, nicht sogleich wieder meinen Kopf darin zu vergraben; instinktiv spürte ich, dass diese Sammlung mehr war, als eine bloße Anhäufung tönerner Skulpturen, sie war ein Teil des unergründlichen Schwarz in Nataschas Augen, vielleicht sogar ein Schlüssel.

»Es ist nichts Besonderes«, meinte sie abwertend. »Andere sammeln Briefmarken und ich eben Katzen. Ich mag diese Tiere halt, das ist alles.«

Es war viel mehr als das. Beharrlich forschte ich weiter.

»Auf eine bestimmte Weise ähneln sich die Figuren«, sagte ich in den Raum, »keine von ihnen ist schwarz oder gelb lackiert. Nirgendwo sehe ich eine Katze, die einen Aschenbecher oder einen Kerzenständer formt. Kein Nippes. Auch ohne Archäologe zu sein, schätze ich die Stücke hier auf ein enormes Alter. Liege ich da richtig?«

»Ja, obwohl …« Sie zögerte. Sie musste sich regelrecht dazu durchringen, etwas von ihrer unantastbaren Privatsphäre preiszugeben. »Die wenigsten der Teile sind Originale, hauptsächlich Nachbildungen. Stücke aus der Zeit sind selten und meist unbezahlbar.«

»Aus welcher Zeit?«

»Nun, der größte Teil stammt aus der Epoche von 900 bis 400 vor Christus, es sind aber auch ältere Stücke darunter.«

Mein Zeitgefühl geriet völlig durcheinander; einige Tage zuvor hatte mir ein Freund einen 1977er Amontillado als ›älteren Tropfen‹ verkauft. Ich musste lachen.

»Auch noch ältere, ahhh…ja«, schmunzelte ich. »Warum sammelst du aber nicht auch Stücke aus unserer Zeit, meinetwegen von Moore oder Rodin? Sind die moderneren Kunstauffassungen nicht nach deinem Geschmack?«

Sie zog die Beine zu sich heran und umschlang sie mit den Armen; ihre typische Haltung. Sie drückte eine Mischung aus Unverständnis und mitleidigem Bedauern aus. »Du weißt, welches Blut durch meine Adern fließt«, begann sie. »Ich kann und will meine Herkunft nicht verleugnen. Von der Seite meines Vaters habe ich den Hang zur Vergangenheit geerbt, von der Seite meiner Mutter den zu Ägypten. Meine Liebe zu den Katzen ist wohl das Element, mit dem ich beiden Seiten gerecht werde.«

»Ich verstehe nicht ganz«, lockte ich sie aus der Reserve.

Wieder dieser mitleidige Blick, diesmal lächelte sie aber dabei. »Du musst wissen, Thomas, dass die Katze in der langen Geschichte Ägyptens eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat.«

Nataschas durchdringender Blick rief mir in Erinnerung, dass ich noch immer splitterfasernackt durch die Wohnung spazierte. In einem Anflug von Scham wandte ich mich halb ab und benutzte die Statue als Feigenblatt. Nataschas Grinsen wurde breiter.

»Erzähl weiter!«, forderte ich sie auf.

Endlich löste sich ihr Blick von meinem Körper und verlor sich irgendwo zwischen Fenster und Universum. »Vor dreitausend Jahren ging es den Katzen besser als heute«, seufzte sie. »Besonders in Ägypten. Sie waren dort heilige Tiere. So wie die Kühe in Indien, verstehst du?« Ich nickte stumm. »Zur Zeit der 22. und 23. Dynastie erreichte die Verehrung der Katze ihren Höhepunkt«, dozierte sie weiter. »Das Töten einer Katze, auch unabsichtlich, galt als todeswürdiges Verbrechen. So weiß man aus den Schriften des Diodor, dass in jenen Tagen ein Römer, der eine Katze getötet hatte, trotz der Fürsprache ägyptischer Politiker und trotz der Macht Roms, vom aufgebrachten Volk gelyncht wurde.« Natascha kniff plötzlich die Augen scharf zusammen. »Manchmal wünschte ich den heutigen Tiermördern ein ähnliches Schicksal.« Wie aus einem überhitzten Dampfkessel zischten die Worte heraus. Sie atmete einige Male kräftig durch, bevor sie wieder im ruhigen Erzählton weitersprach: »Die Verehrung der Katze ging jedoch noch weiter. Herodot berichtet, dass bei einem Hausbrand zuerst die Katzen und dann erst die Menschen sowie ihr Hab und Gut gerettet wurden. Kaum vorstellbar, nicht wahr?«

»Vielleicht sind die Tierfänger von heute alles Nachkommen der damaligen Hausbesitzer«, witzelte ich. Natascha fand daran überhaupt nichts lustig. Sie starrte mich an, als habe ich gerade ihre Mutter aus dem Fenster gestoßen.

»Über Geschichte macht man keine Späße«, antwortete sie schroff. »Niemand hat das Recht, die Sitten und Gebräuche der Vorfahren leichtfertig zu verdammen. Wir leben in unserer Zeit und sie lebten in ihrer. Nur ein Narr würde versuchen, Epochen, zwischen denen tausende von Jahren liegen, gegeneinander abzuwägen!«

»Ja, äh … nein«, stotterte ich. »Natürlich nicht.«

Bei diesem Thema reichte es aus, einmal falsch mit der Wimper zu zucken, um sie gegen sich aufzubringen. Betreten senkte ich meinen Blick und bemerkte, dass ich zum Glück noch die Statue in Händen hielt. Es war eine etwa 30 Zentimeter große, rötlich braune Terrakotta-Figur mit deutlich weiblichen Akzenten. Auf dem wohlgeformten Frauenkörper saß allerdings ein fast schakalartiger Katzenkopf, ansonsten stimmten alle Proportionen. In der rechten Hand (Pfote?) hielt die Katzen-Frau ein vasenähnliches Gebilde, dessen oberer Rand von einem länglichen, hufeisenförmigen Ring umspannt wurde. Es mochte eine Öllampe oder aber auch eine Art Szepter sein. Den linken Arm hatte sie – zur Faust geballt – energisch gegen die Hüfte gepresst.

»Was hat es eigentlich mit dieser Figur für eine Bewandtnis?«

Mit dem rechten Arm schwenkte ich die Plastik deutlich in ihre Richtung. Wenn ich gehofft hatte, sie hiermit auf andere Gedanken zu bringen, so gelang mir das auf Anhieb. Für den Hauch einer Sekunde erblickte ich in ihren Augen das tiefste nur vorstellbare Schwarz. Die Lippen waren blutleer aufeinander gepresst.

»Thomas«, flüsterte sie kaum hörbar. Ihre Worte kamen nur stockend. »Bitte … bitte stell' … diese Figur … wieder … an … ihren Platz. Sie … zerbrechen … sehr leicht.«

Es war mir nun klar, dass Natascha erst jetzt erkannte, welches ihrer Sammlerstücke ich rein zufällig gewählt hatte. Ihr Anblick erschreckte mich; von einer Minute auf die andere schien jegliche Farbe aus ihrem Gesicht gewichen zu sein; ihre finsteren, stark geweiteten Augen starrten wie hypnotisiert auf die Stelle zwischen meinen Händen. Kleine Schweißperlen glitzerten über ihren Lippen. Als ich sie so sah, nackt und zusammengekrümmt, mit bleichem angespanntem Ausdruck, von wilden Haaren – einem zerfetzten schwarzen Schleier gleich – bedeckt, krallte sich eine bisher unbekannte Angst schmerzhaft in mir fest. In diesem kurzen, schrecklichen Augenblick hatte ich den Eindruck, einer Wahnsinnigen gegenüberzustehen.

Nataschas unerwartete Reaktion ließ mich unsicher werden. Plötzlich war mir, als habe sich die Katzen-Frau in eine Kiste mit hochexplosivem Nitroglyzerin verwandelt. Meine Hände bebten vor Nervosität, als ich die Skulptur wieder sicher im Regal deponierte. Länger als notwendig drehte ich ihr den Rücken zu; ich musste Kraft sammeln, um mich erneut dem Anblick ihrer verzerrten Züge stellen zu können. Verständnislos starrte ich in die großen, aufmerksamen Augen der Terrakotta-Skulptur.

Was hast Du ihr nur angetan?, fragte ich sie stumm. Die Schnauze der Katzen-Frau schien sich zu einem wissenden Grinsen zu verziehen.

»Du hast einen schönen Hintern, weißt du das?«, sagte Natascha plötzlich hinter mir. Ich zuckte zusammen, als habe sie mir einen nassen Waschlappen ins Genick geschleudert. Deutlich hatte ich den leisen Schalk in ihrer Stimme vernommen; keine Spur mehr von einem stockenden Flüstern. Beinahe hätte ich das halbe Regal durch meine schnelle Drehung abgeräumt.

Vor mir auf dem Boden saß Natascha und lächelte mich an. Die Wahnsinnige hatte sich in Luft aufgelöst – aber nicht in meinem Kopf. So sehr ich es auch wünschte, es war keine Einbildung gewesen; das Bild der anderen Frau, der anderen Natascha. Entgeistert blickte ich sie an; diese Frau besaß derart viele Gesichter, dass mir die Hoffnung schwand, sie jemals alle zu kennen. Weitaus beunruhigender war allerdings die Schnelligkeit, mit der sich die Wandlungen bei ihr vollzogen.

»Du machst ein Gesicht, als hättest du etwas gegen derartige Komplimente«, schmunzelte sie. »Glaubst du etwa, nur euch Männern sind solche Bemerkungen erlaubt?«

»Wie? Ja, könnte sein.« Ich wusste kaum, was sie mich gefragt hatte. Momentan fehlte mir die Geduld, mich auf ein Gespräch dieser Art einzulassen. Ständig musste ich an ihr bleiches, verkniffenes Gesicht denken und an den Auslöser dafür.

»Was soll das heißen, könnte sein?«

Anstatt ihr zu antworten, ging ich zurück zum Regal und deutete auf die schlanke Tonfigur; ich achtete sorgfältig darauf, sie dieses Mal nicht zu berühren. »Was ist das hier für ein komisches Ding, etwas Ähnliches wie diese griechischen Zentauren?«

Falls die Figur auch jetzt noch Macht auf sie ausübte, so verstand Natascha es jedenfalls gekonnt, dies zu verbergen. Ihre Stimme hob sich nur um eine Winzigkeit an.

»Das dort ist eine Darstellung der Bast.«

»Bast?«

»Ja, Bast oder Bastet. Sie ist eine Göttin und hat nichts eigentlich Menschliches wie die Zentauren. Die ältesten Götter in Ägypten waren nämlich Tiere; erst in späteren Epochen erhielten sie menschenähnliche Körper.«

»Aha«, nickte ich, »dann hat doch diese Göttin sicher etwas mit der Sonderstellung der Katze zu tun, von der du mir erzähltest.«

Natascha erhob sich und streckte sich stöhnend. Eher schnurrend. Während sie sich die Haare mit einem weißen Band hochsteckte, tasteten meine Augen ihren makellosen Körper ab. Ich kannte jedes Haar, jeden Leberfleck, jede Pore ihrer Haut, und doch war es immer wieder neu und erregend. Es gab Anblicke, an denen man sich nie sattsehen konnte. Meine schöne Venus verknotete kunstvoll ihren schwarzen Schopf und tat, als müsse sie sich erst auf den Inhalt meiner Frage entsinnen. Ich wartete.

»In der Tat«, meinte sie schließlich und verknotete die Haarschleife ein letztes Mal. »Seit der Zeit um 1000 vor Christus wird die Katze als Tier der Bastet verehrt. Es gab einen aufwändigen Kult und Feste, zu denen hunderttausende von Anhängern pilgerten.«

Sie sammelte ihre verstreut herumliegenden Kleidungsstücke vom Boden auf und ging mit ihnen auf dem Arm in Richtung Flur. Abwesend wie ich war, verschlief ich natürlich meinen Start. Ich stolperte über meine eigenen Füße, als ich ihr hinterher hastete.

»Wo hast du's eigentlich her?«, keuchte ich.

»Was?«

»Was? Natürlich diese Bastet-Figur.«

Natascha blieb stehen und drehte sich halb zu mir herum; ihre freie Hand hatte sie demonstrativ in die Hüfte gestemmt. Wie die Katzen-Frau, dachte ich.

»Du bist überhaupt nicht neugierig, Thomas, nicht wahr? Warum willst Du das alles nur wissen?«

Ich konnte ihr nicht sagen, dass ich hoffte, auf eine abgewandelte, psychoanalytische Weise den Kern ihrer Seele freizulegen.

»Ganz einfach«, antwortete ich diplomatisch, »ich interessiere mich halt für alles, was mit dir zu tun hat.«

Diese Erklärung ließ einen Teil ihres Argwohns verrauschen.

»So, so«, grinste sie mich mit einem Augenzwinkern an, »ahhhahhhh.«

Unbeirrt marschierte sie weiter den Gang hinunter. Ich blieb dicht auf ihren Fersen; ich achtete nicht auf die steinernen Reliefs an den Wänden und auch nicht (obwohl mir dies schwerer fiel) auf das sanfte Wiegen ihrer Pobacken. Nur meine Ohren hatten ihre Antennen ausgefahren.

»Ich hab' das Ding aus dem Nachlass meines Vaters«, klärte sie mich endlich auf. Das Ende des Korridors war nur noch wenige Meter entfernt. »Er hat es bei Ausgrabungen in Tell Basta gefunden.« Sie blieb vor den beiden Palmen am Eingang zum Bad stehen, ihr Blick verschleiert. »In seinen Briefen schrieb er viel über die Gegenden, durch die ihn seine Expeditionen führten, über Ismailia, den Suez-Kanal, die Wüste, aber vor allem über Bubastis, der alte Name von Tell Basta. Dort lag damals das Zentrum des Bastet-Kults.« Sie öffnete die Tür und betrat zögernd den Raum. Ich hatte mich bereits halb abgewandt, als ich sah, wie sie in der Tür stehen blieb. »Eigentlich komisch«, murmelte sie vor sich hin. Ihre Stimme war kaum zu hören.

»Komisch? Was findest Du komisch daran?«, wollte ich wissen.

»Meine Eltern. Sie haben sich in Bubastis kennengelernt.« Sie sprach auch jetzt mit dem Rücken zu mir. Es klang, als habe sie Probleme, ihre Zunge zu bewegen. Wie in Zeitlupe umklammerte sie die innere Klinke und drückte die Tür zu. »Mein Vater hat die Bastet«, den Rest hörte ich nur noch undeutlich, »meiner Mutter zum Hochzeitstag geschenkt.«

Eine ganze Weile stand ich noch nachdenklich vor der verschlossenen Tür. Lag irgendwo in ihren Worten der Schlüssel, mit dem ich das Wesen dieser rätselhaften Frau ergründen konnte? Vielleicht hätte ihn der geniale Mr. Holmes gefunden, in meinem Kopf war allerdings nur ein dumpfes Rauschen. Ein Geräusch, welches auf der anderen Seite der Tür durch das Laufen der Dusche seine Entsprechung fand.

Ich höre sie wieder, ganz deutlich. Schritte, leise, knirschend. Sie sind direkt unter dem Fenster. Gierig ziehe ich an der Zigarette, die Glut wird leuchtend orange. Diesmal unterdrücke ich den Trieb, das Vordach abzusuchen. Ich habe es schon viermal vergeblich getan. Du wirst ohnehin nichts finden, sage ich mir. Und wenn …

Vielleicht ist es dieses ›wenn‹, was mich nun wie ein schweres Gewicht auf das Bett presst. Was wäre, wenn ich dort unten die ›Andere Natascha‹ entdeckte? Der Gedanke macht mir Angst. Natascha besaß noch viele andere Gesichter (oder Masken?), und vielleicht ist es nur gut, wenn ich nicht alle gesehen habe. Ihr Versprechen: »Warte! Ich lass' Dich nicht allein!«

Ich verfluche meine Treulosigkeit, aber in meinen Ohren haben ihre Worte nun einen bedrohlichen Klang angenommen. Ich hole kräftig aus und schlage mir mit der flachen Hand übers Gesicht. Die Kippe verschwindet wie ein erlöschender Komet im Dunkel. »Verdammtes Schwein!«, brülle ich unter Tränen. Wieder schlage ich zu. »Du verdammtes, elendes Schwein!!« Niemand darf die Erinnerung an Natascha unbestraft besudeln. Vor Scham und Selbstekel heulend, vergrabe ich mein Gesicht im Kissen. »Natascha!«, schluchze ich. »Oh, Natascha, bitte vergib' mir!«

Die Schritte unter meinem Fenster werden lauter, unruhiger. Vielleicht bilde ich mir das alles aber auch nur ein. Es sind nur die Katzen. Streunende Katzen.

Ich erinnere mich, dass ich Natascha einmal fragte, warum sie bei all ihrer Katzenliebe nicht selbst ein eigenes Haustier besaß. Ich traf eine wunde Stelle.

»Ich hatte einmal eins. Calamity. Ein kleines, schwarzes Kätzchen. Sie ist mir entlaufen.« Ihr betrübter Blick hatte mich geschmerzt. »Überall habe ich nach ihr gesucht, aber vergeblich. Wahrscheinlich ist ihr etwas zugestoßen.«

Als ich sah, wie Tränen in ihren Augen glänzten, nahm ich sie ganz fest in den Arm und wiegte sie lange, wie ein kleines Kind. »Sie kommt wieder«, hatte ich ihr zugeflüstert. »Bestimmt hat sie sich nur verlaufen.« Aber sie kam nicht wieder …

»Und Natascha kommt auch nicht wieder«, spreche ich laut mit mir selbst. »Sie ist tot, Mann. Begreif' doch endlich: TOT!!«

Das Knirschen der Schritte auf dem Vordach verhöhnt meine Worte. Wenn sie mich doch wenigstens rufen würde. Mein Gott, wie sehr sehne ich mich nach dem Klang ihrer Stimme. Aber ich strenge meine Ohren vergeblich an. Nur das leise Knirschen; ausdauernd, beständig, fast monoton – sonst nichts.

Ich sprach Natascha nie mehr auf ihr seltsames Verhalten gegenüber der Katzen-Figur an. Ihr verquälter Ausdruck hatte zwar eine Warnglocke in mir zum Klingen gebracht, mit der Zeit aber vergaß ich die Geschichte. Oder wollte sie vergessen. Natascha war ein feiner, kost-barer Kristall, der zu leicht zerbrechen konnte. Unsere Beziehung hätte so bleiben können bis ans Ende aller Tage, mal bewölkt, manchmal verregnet, aber die meiste Zeit über strahlendster Sonnenschein; es wäre das Paradies gewesen. Aber wahrscheinlich sind die Dinge so beschaffen, dass nichts Vollkommenes von langer Dauer ist. Irgendwo da oben (oder da unten) musste jemand sitzen, der sich die Sache mit uns eine Zeit lang amüsiert ansah, bis er sich plötzlich dazu entschloss, den Spieß umzudrehen. (Genug Spaß gehabt, Leute. Jetzt heißt's erst mal ein paar Runden aussetzen!) Dieser verdammte Kerl musste eine Stand-leitung zu mir gehabt haben.

Es begann alles damit, dass Natascha eines Abends nicht nach Hause kam. Wir sonderten uns in der Wohnung nicht etwa vom übrigen Rest der Welt ab; Natascha war einmal für vier Tage zum Britischen Museum nach London geflogen, um alte, in den Archiven aufgetauchte Scherben zu klassifizieren, und auch ich war an einigen Wochenenden mit meiner Kamera auf Tour. Die Wiedersehensfreude – selbst nach kürzesten Trennungen – belebte unsere Liebe sogar. Dieses Mal wusste ich jedoch von nichts. Wie ein tollwütiger Hund rannte ich durch die Zimmer, rief Feuerwehr, Polizei und alle Krankenhäuser der Stadt an; alles ohne Erfolg. Ich begann wieder an den Nägeln zu kauen, eine Gewohnheit, der ich seit meinem zwölften Lebensjahr abgeschworen hatte. In meiner Hilflosigkeit krümmte ich mich auf einem Sessel zusammen und wartete. Wartete – nicht enden wollende Stunden.

Als Natascha am nächsten Morgen fröhlich lächelnd die Wohnungstür aufschloss, fand sie mich um Jahre gealtert: zitternd, gebeugt, mit kalkig-grauer Haut und tiefen Ringen unter den Augen. Ich hatte die ganze Nacht über keine Sekunde an Schlaf gedacht.

Sie verstand überhaupt die ganze Aufregung nicht. Eine Besprechung mit Bekannten von der Uni hatte sich unerwartet in die Länge gezogen, und so hatte sie sich kurzerhand dazu entschlossen, bei einer Freundin zu übernachten. Ich konnte es einfach nicht fassen.

»Es gibt Telefone!«, hatte ich sie angefahren. »Warum, verdammt noch mal hast du nicht angerufen?«

Meine Nerven waren nahe daran zu reißen.

Sie reagierte sehr kühl. »Erst einmal habe ich nicht geglaubt, dass du wegen einer solchen Bagatelle einend e r a r t i g e nAufstand machst, und zweitens …« Ihre Stimme wurde um einiges schärfer. »… brauche auch ich einmal ein paar andere Leute um mich herum. Manchmal möchte ich auch nur allein sein. Wir können uns doch nicht ständig auf der Pelle hängen! Ich beschwere mich doch auch nicht, wenn du zu deinen Foto-Sessions gehst!«

»Aber im Gegensatz zu dirS A G Eich, wenn ich für eine oder zwei Nächte weg muss. Ich verschwinde nicht einfach!«

Natascha zuckte nur verständnislos mit den Schultern. »Du hast mir etwas versprochen, erinnerst du dich? Du wolltest mich so nehmen, wie ich bin.«

Damit hatte sie jede weitere Diskussion im Keim erstickt. Betroffen starrte ich sie an. Ich war geschlagen. Doch was spielte ich mich eigentlich auf; wir waren nicht miteinander verheiratet. Von Anfang an war mir glasklar gewesen, dass Natascha alles andere als das traute Heimchen am Herd war. Sie brauchte ihre Unabhängigkeit wie die Luft zum Atmen; eine Unabhängigkeit, die manchmal auch keine Rücksicht auf unsere Liebe nahm. Ich versuchte diese bittere Pille zu schlucken, sie blieb mir jedoch im Hals stecken.

Immer häufiger blieb sie nun für eine, manchmal auch für zwei Nächte verschwunden. Ich unterließ es jetzt zwar, wie wild in der Gegend herum zu telefonieren, beruhigen konnte ich mich aber nicht. Stundenlang lag ich wach und grübelte vor mich hin. Tat sie das alles nur aus Trotz? Ich hatte die wildesten Vermutungen.

Natascha hatte mir stets verschwiegen, wer diese Freundin war, bei der sie übernachtete; keinen von ihren ominösen Bekannten bekam ich jemals zu Gesicht. Betrog sie mich etwa mit einem anderen? Oder mit mehreren? Sie schirmte diesen Teil ihres Lebens so besessen vor mir ab, als gelte es ein Staatsgeheimnis zu hüten.

Es war zum Verzweifeln.

Vielleicht hätte ich mich eines Tages auch mit dieser Situation abgefunden; Natascha kam stets wieder zu mir zurück und unsere gemeinsamen Stunden ließen mich beinahe ihre dunkle Seite vergessen. Vielleicht wäre es mir gelungen; ich weiß es nicht. Die Entwicklung der Dinge nahm jedoch einen immer rätselhafteren Verlauf.

Bald kam es vor, dass Natascha erst zur Mittagszeit oder am frühen Abend des darauffolgenden Tages wieder in der Wohnung auftauchte. Nicht selten machte sie dann einen abgespannten und erschöpften Eindruck. Nie zuvor hatte ich sie so gesehen. Mit tief in den Höhlen liegenden Augen, hängenden Schultern und gebeugtem Körper schleppte sie sich förmlich vorwärts. Sie bedachte mich allenfalls mit einem matten »Hallo« und verschwand dann bis zum nächsten Mittag im Schlafzimmer. Einige Male sahen ihre Kleider aus, als habe sie im Park übernachtet. Am meisten hatte mich der Anblick einer weißen Bluse im Abfall entsetzt; ein Ärmel war regelrecht zerfetzt, Knöpfe baumelten nur noch lose an einigen Fäden, braune und grüne Flecken überall. Vergeblich hatte ich jedoch nach einer anderen Farbe gesucht: Nach Rot, der Farbe von Blut.

Die Wohnung wurde allmählich kleiner. Stück für Stück rückten die Wände näher. Alles wurde enger, bedrohlicher. Immer längere Schatten fielen in die Flure. Die Luft wurde so dick, dass ich selbst bei geöffneten Fenstern kaum mehr atmen konnte. Manchmal, wenn ich Natascha nebenan wie tot schlafend wusste, überkam mich ein fürchterliches Gefühl von Einsamkeit. Nur wenige Zimmer weiter schlief ein Mensch, den ich über alle Maße liebte, der sich aber zunehmend von mir entfernte. Ich konnte mich unmöglich mehr auf meine Arbeit konzentrieren; viele interessante Angebote schlug ich aus. Mir war, als habe ich etwas Wertvolles verloren. Etwas Unersetzliches.

Natascha tat, als sei alles in allerbester Ordnung. Wenn sie aus ihrem Winterschlaf erwacht war, gab es keine Anzeichen mehr von Niedergeschlagenheit oder Apathie. Wie ein fröhlicher Wirbelwind fegte sie durch die Räume, stets einen kessen Spruch auf den Lippen. Aber ich lächelte meist nur gequält über ihre Anzüglichkeiten. Auch wenn wir uns nun liebten, gelang es mir nie, mich völlig gehen zu lassen. Ich konnte einfach nicht abschalten und sorglos zur Tagesordnung übergehen.

Obwohl mir hunderte Fragen wie spitze Bambusspäne unter den Nägeln brannten, blieb ich stumm. Abwartend – aber nicht ohne ein inneres Zittern – genoss ich die Luft, die für kurze Zeit wieder atembar geworden war. Jedoch nur für sehr kurze Zeit.

Das Beunruhigendste an der Sache war für mich etwas anderes; während Natascha sonst von Freunden und Bekannten sprach, mit denen sie die Zeit verbracht haben wollte, erwähnte sie ihre sichtbar aufwühlenderen Nächte mit keinem Wort. Jedes Mal, wenn ich mich – Versprechen hin oder her – dazu durchgerungen hatte, ihr das Geheimnis zu entlocken, schien sie schon vorher meine Gedanken lesen zu können. Ein einziger, kurzer Blick von ihr reichte aus, mir jeden Mut zu nehmen, Frag' mich nicht!, drohten ihre Augen. Wenn Du mich liebst, wage es nicht, mich zu fragen!

Die Stille, die sich über unser Leben stülpte, strahlte weder Geborgenheit noch Vertrauen aus. Sie war das kaum spürbare Zittern, das kaum hörbare Grollen vor dem Ausbruch eines Vulkans. Es scherte mich mittlerweile einen Dreck, was ich Natascha einmal feierlich geschworen hatte. Ich konnte einfach so nicht weiterleben. Ich musste erfahren, was mit ihr nicht stimmte, selbst auf die Gefahr hin, dass sie mich verließ.

Erfolgversprechend erschien mir nur eine Methode: Ich musste Natascha beschatten – und das so unauffällig wie möglich. Wenn sie mich entdeckte, war alles aus. Ich versorgte mich also erst einmal mit unscheinbaren Klamotten aus einem Second-Hand-Shop in der Südstadt, bevor ich meine Detektivarbeit aufnahm. Als ich ihr in diesem Aufzug das erste Mal hinterher schlich, quälten mich Scham und Selbstzweifel. Was ich da tat, war der blanke Verrat. Ich betrog Natascha um das gottgegebene Recht, frei und ungezwungen ihres Weges gehen zu dürfen. Manchmal, so redete ich mir ein, mussten kleinere Gesetze übertreten werden, damit Schlimmeres verhindert wurde. Eine billige Ausrede. Geschah tatsächlich alles nur zum Wohle Nataschas oder übersah ich geflissentlich die große Portion Egoismus, die mich zu dieser Verrücktheit trieb? Ich wollte die Antwort nicht wissen.

Die ersten Observierungen verliefen erfolglos; Natascha kaufte nur eine Kleinigkeit ein, verschwand kurz in der Bibliothek oder trank einen Kaffee in einem Straßenrestaurant. Kein einziges Mal sah ich sie mit jemandem zusammen. Mein langweiliger Job hatte jedoch auch sein Gutes, konnte ich in dieser ruhigen Phase doch ausgiebig mein Verhalten trainieren. Nach und nach gelang es mir immer leichter, mich locker und unauffällig zu bewegen.

Dann, an einem Mittwoch, war der Tag X gekommen. Ich hatte schon über fünf Stunden in einer Kneipe nahe der Uni ausgeharrt, den Blick unverwandt auf den Haupteingang gerichtet, und fragte mich gerade bei meinem neunten oder zehnten Kaffee, ob Natascha vielleicht doch ihre Nachtaktivitäten aufgegeben hatte, als ich sie die große Freitreppe herunterkommen sah. Hastig faltete ich meine Zeitung und kramte nach Geld. Ich schob drei Scheine unter den Aschenbecher und sprintete los.

Eigentlich kannte ich ihren Weg genau. Während ich ihr auf der anderen Straßenseite folgte, blickte ich auf meine Uhr. Gleich würde sie rechts abbiegen und bis zur Haltestelle an der Rose Ecke Madison gehen; wenn sie sich beeilte, konnte sie noch den 18.14er bekommen.

Natascha überquerte die Rose, ohne einmal nach rechts zu schauen. Ich war verblüfft, doch noch zeigte meine innere Warnampel grünes Licht. Sie konnte immer noch nur einen kleinen Umweg für eine letzte Besorgung machen. Zu oft schon hatte ich in den vergangenen Tagen vergeblich gehofft, ihr endlich in die Karten zu sehen. Ein Bus der Linie 14 hielt kurz auf der anderen Seite an. Zwei knutschende Teenager und ein farbiger älterer Mann stiegen aus. Für einen Moment verlor ich Natascha aus den Augen. Als der Bus wieder anfuhr, war der Bürgersteig leer. Nur das Pärchen stand da und küsste sich so hemmungslos, als befände es sich auf einer einsamen Insel.

Ich fluchte laut vor mich hin, so laut, dass sich die beiden auf der anderen Seite doch gestört fühlten. Finster starrte mich der Junge an. »Verdammter Spießer!«, hörte ich ihn schimpfen. Eng umschlungen schlurften die zwei davon.

Der Bus war schon fast verschwunden, als ich begriff, was zu tun war. In jedem zweiten Hollywood-Schinken brauchte ein Typ nur auf die Straße zu treten, den Arm zu heben oder zu pfeifen, und in garantiert weniger als drei Sekunden stand das freie Taxi vor ihm. Im wirklichen Leben musste man so ein Ding drei Monate im Voraus buchen. Ich hüpfte und sprang, aber keine der bananengelben Rostbeulen kam in Sicht. Um ein Haar hätte mich ein 30-Tonner überrollt; erst im allerletzten Moment hechtete ich zur Seite. Der Klang seiner ›Achtfach-Fanfare‹ riss mir fast die Ohren weg.

Nach Ewigkeiten erwischte ich endlich einen Wagen. Der Fahrer war ein bulliger Dickwanst, der mich mit seinen Schweinsaugen anglotzte, als ob ich ihm die Füße dafür küssen müsste, in seinem Taxi mitgenommen zu werden. In meinen Ohren dröhnte noch immer die widerliche Hupe.

»Nach Norden, der 14er Buslinie hinterher«, rief ich dem Kerl zu. Ich sprach so laut, als hätte ich einen voll aufgedrehten Walkman getragen; ein Teil war sicher auch meiner wachsenden Erregung zuzuschreiben. Ich durfte Natascha jetzt einfach nicht verlieren.

Erst nach einem letzten abschätzenden Blick bequemte sich der Fahrer, das Gaspedal zu bedienen. Ich war erleichtert, nirgendwo im Wagen ein Schild mit der Aufschrift: ›VERRÜCKTE ZAHLEN DAS DOPPELTE‹ zu finden. Behäbig reihte sich das Taxi in den Strom der Pendler ein. Das Ganze dauerte mir viel zu lang. Besorgt fragte ich mich, wie viele Stationen der Bus seitdem angefahren hatte; zwei, drei … vier? Ich musste einfach darauf hoffen, dass Natascha bei keiner ausgestiegen war.

An jeder Haltestelle der Linie 14 bat ich den Fahrer, langsamer zu fahren. Ihr Gesicht war nicht unter den Passanten. Je weiter wir nach Norden kamen, umso mysteriöser wurde die Angelegenheit. Was hatte meine Freundin in dieser Gegend hier verloren? Unsere Wohnung lag im Westen der Stadt, mindestens 7 Meilen entfernt. Wohnte hier der unbekannte Fremde, mit dem sie sich heimlich traf? Meine schweißnassen Finger krallten sich fest in den speckigen Kunststoffbezug der Rückbank. Wer oder was immer es auch sein mochte; heute würde ich es erfahren. Diese unerklärliche Zuversicht konnte mir kein Siegerlächeln entlocken. Ich empfand eine Heidenangst. Niemand zwingt Dich, hinter ihr her zu spionieren, sagte ich mir. Niemand zwingt Dich, in den dunklen Keller hinabzusteigen.

Ich wollte den Fahrer gerade zum Wenden veranlassen, als das blaugraue Heck des Busses vor uns auftauchte. Ich hörte, wie eine eiserne Tür hinter mir ins Schloss fiel. Es gab kein Zurück mehr. Zögernd nahm ich die erste Stufe der Treppe, deren Ende sich in unergründlichen Tiefen der Finsternis verlor.

»Bleiben Sie hinter dem Bus«, raunte ich dem Dicken zu. Von jetzt an konnte mir kein Fahrgast mehr entwischen. Bei jedem neuen Halt fuhren wir rechts ran und warteten. Haltestelle für Haltestelle das gleiche Spiel. Meine Nervosität nahm schmerzhafte Züge an. Irgendwann musste sie doch einmal aussteigen.

»Sind'se hinter wem her?«, fragte mich der Fahrer plötzlich. Der Kerl war wirklich ein Ausbund an Intelligenz.

»Nein«, sagte ich, »ich komme von den Verkehrsbetrieben und kontrolliere, ob die Busse ihre vorgeschriebenen Wartezeiten einhalten. Wir hatten 'ne Menge Beschwerden deswegen.«

»Ahh so«, machte der Dicke. Für die nächsten beiden Haltestellen war er bedient.

Als sein Gehirn die Information endlich verarbeitet hatte, kratzte er sich umständlich das rechte Ohr. »Komischer Job, so was«, murmelte er sich in seinen Bart. Der Bus hielt gerade zum x-ten Male vor uns. »Da vorn is' übrigens die Endstation von der 14.« Seine Augen bekamen einen gierigen Glanz. »Wollen'se nich' auch die Tour zurück kontrollieren, jetzt wo'se die ganze Strecke haben?«

»Nein, nein«, wehrte ich ab. »Wir machen nur Stichproben.« Zerstreut drückte ich ihm ein paar Scheine in seine Wurstfinger. »Stimmt so, vielen Dank.« So schnell es eben ging, kroch ich aus dem Wagen. Im Schutz eines uralten Ahornbaumes wartete ich gespannt ab.

Natascha war eine der letzten, die den Bus verließ; überall um sie herum strömten die Menschen zielstrebig in alle Richtungen. Nur, sie schien sich im Unklaren darüber zu sein, wohin sie wollte. Lange stand sie einfach nur wie verloren da und bildete eine kleine Insel inmitten des wirbelnden Strudels der Nach-Hause-Eilenden. Schließlich war sie allein auf der Straße. Niemand kam, um sie abzuholen. Hatte ihre Verabredung sie versetzt? Oder war sie einfach in einen Bus eingestiegen, ohne zu wissen, wohin die Reise ging? Ihre Unentschlossenheit konnte für beides ein Indiz sein. Hinter meinem Baum trat ich ungeduldig von einem Bein aufs andere; Natascha tat alles, um einen Verfolger zur Weißglut zu bringen.

Endlich hörte ich ihre Absätze auf dem Asphalt des Wendeplatzes. Ich beobachtete, wie sie im Eingang der winzigen Bar, die quer auf der gegenüberliegenden Seite lag, verschwand. Grüne ›Coors‹-Reklame flackerte im Inneren. Was nun? Sollte ich in den Laden stürmen, um sie in flagranti mit einem anderen Typen zu erwischen? Das Risiko war zu groß. ›Abwarten‹ hieß die Devise aller guten Detektive. Ich tauschte den Baum mit den Überresten eines ehemaligen AmPm-Mini-Markts ein und richtete mich so gut es eben ging dort ein. Die Zeiger meiner Uhr waren mittlerweile auf 19 Uhr 3 weitergewandert.

Die Minuten krochen dahin wie schleimige Schnecken. Über zwei Stunden musste ich in der übelriechenden Laden-Ruine ertragen, bis Natascha wieder auf der Bildfläche erschien. Auch jetzt war sie allein. Ich begriff einfach nicht, bei was ich sie hier beobachtete.

Sie schlug nun eine andere Richtung ein; links von der Haltestelle bog sie in eine schwach beleuchtete Straße ein. An ihrem Tempo konnte man ablesen, dass sie nun ein festes Ziel vor Augen hatte. Ich stöhnte. Die Reise ins Unbekannte war also noch nicht vorüber. Sie hat soeben erst begonnen, flüsterte mir eine dunkle, innere Stimme zu.

Wie ein starkes Metronom schlugen ihre Absätze den Takt, dem die weichen Sohlen meiner Turnschuhe lautlos gehorchten. Je weiter wir gingen, umso verlassener wurde die Gegend. Die Häuser standen jetzt nur noch vereinzelt an beiden Seiten der Straße; dazwischen gähnten breite Lücken, die teilweise notdürftig mit Bretterverschlägen abgetrennt waren.

Der Verdacht eines heimlichen Rendezvous schmolz mit jedem weiteren Schritt dahin. Langsam überlagerte eine zähe Müdigkeit meine Anspannung. Ich war das stundenlange, meist unbequeme Warten nicht gewohnt; jedes meiner Beine wog einen Zentner. Natascha eilte voraus, als wollte sie die Spätnachrichten nicht verpassen. Es war kurz vor elf.

Obwohl die Lichtmasten in regelmäßigen Abständen gelbe Flecken auf den Boden warfen, wurde es zunehmend dunkler. Hohe, schlanke Palmen saugten von den Rändern her durstig jede Helligkeit. Ohne jeden Zweifel hatten wir soeben die Ausläufer des Freedom-Hill-Parks erreicht. Mir kam die Gegend seltsam bekannt vor, etwas anderes lag noch hier oben im Norden. Ein Ort, an dem ich schon gewesen war. Es fiel mir aber nicht ein, was es war.

Als mich Natascha an einem hohen Maschendrahtzaun entlang führte, blieb ich plötzlich wie vom Donner gerührt stehen. Ein kleines Blechschild ließ mich erstarren. ›SHERMAN TIERPARK‹ las ich, ›TÄGLICH GEÖFFNET‹.

Das war es also. Hier hatte alles begonnen, vor zehntausend Jahren.

Ich schloss die Augen, um klarer denken zu können. Erst jetzt fiel mir auf, dass wir seitdem nie wieder hier gewesen waren. Eine merkwürdige Sache, wenn man bedachte, wie sehr Verliebte einen derartigen Ort für gewöhnlich verehrten. Aber wir waren kein normales Liebespaar, wir waren zwei wilde, rücksichtslose Süchtige, die nie genug voneinander bekommen konnten. Wir brauchten keine Orte der Erinnerung, um unsere Gefühle aufzufrischen. Unsere Liebe war für das Hier und Jetzt bestimmt. So war es jedenfalls bis vor kurzem noch gewesen.

Doch Natascha lebte auch in der Vergangenheit, sagte ich mir. Ihre Wohnung war ein einziges Museum der Erinnerungen. Ein anderer Gedanke kam mir in den Sinn: Hatte mir Natascha damals bei unserem ersten Treffen nicht erzählt, sie besuche recht häufig den Zoo, um Ruhe und Abgeschiedenheit zu finden? Ich war mir mit einem Mal sicher, dass sie diese Gewohnheit nie aufgegeben hatte. Doch was machte sie um diese Zeit hier? Der Tierpark hatte seit über fünf Stunden geschlossen. Beunruhigt blickte ich den Zaun entlang. Die Straße lag verlassen im kalten Schein der Sterne. Ich wollte schlucken, aber kein Speichel sammelte sich in meinem Mund.

Es war, als sei sie in ein tiefes Loch gefallen; nicht einmal das hohe Klicken ihrer Absätze war mehr zu hören. Während ich keuchend den Zaun ablief, verfluchte ich mein jämmerliches Unvermögen. Ich hatte mich ablenken lassen. Selbst einem Amateur-Spion wie mir durfte das nicht passieren. Das Stechen in meiner Seite war eine viel zu milde Bestrafung. Kopflos irrte ich umher.

Eine helle Schachtel am Zaun weckte mein Interesse. Als ich sie näher betrachtete, nickte ich mir zu. Mein Spürsinn hatte mich noch nicht gänzlich verlassen. Es war keine Schachtel; vor mir auf dem Bürgersteig lag ein hochhackiger, weißer Damenschuh; die Sorte, die Natascha bevorzugte. Ich fühlte mich wie der Prinz in ›Cinderella‹. Würde Natascha nach Mitternacht etwa auch zur armen Magd werden? Der Gedanke war nicht einmal so abwegig, die ganze Sache bekam immer mehr märchenhaft unwirkliche Züge.

Mit dem Schuh in der Hand äugte ich ungläubig zum oberen Rand des Maschenzauns. Ich schätzte seine Höhe auf über drei Meter. Um Eindringlinge abzuschrecken, hatte man zusätzlich Stacheldraht angebracht. Ich schüttelte den Kopf. Unmöglich, sagte ich mir, dennoch krallte ich meine Finger in die Drahtmaschen und zog mich hinauf. Ich musste etwas tun, so verrückt es auch sein mochte und dies hier war meine einzige Spur. Ich dachte nicht mehr nach über ›warum‹ oder ›wieso‹; ich handelte einfach.

Der Draht riss mir zwei tiefe Schrammen in die Handflächen, aber ich spürte es kaum. Mein Körper hatte von nun an störende Empfindungen wie Schmerz und Müdigkeit vollkommen ausgeschaltet. Auf der anderen Seite wurde mein Sprung von weichem Grasboden abgefedert. Ich war auf der richtigen Fährte: neben einem Busch, keine zwei Meter von mir entfernt, lag das Gegenstück zu Cinderellas Glaspantoffel. Wie in einem Traum lenkte ich meine Schritte über die Wiese. Es gab nur einen Ort, an dem sie sein konnte.

Das Raubtierhaus war ein langer, stumpf glänzender Silberbarren. Ruhig. Erstarrt.

Langsam kam ich näher. Eine beinahe unwirkliche Stille umfing mich; selbst das Zirpen der Grillen war verstummt. Kurz vor dem Eingang blieb ich stehen. Da war doch etwas. Undeutliche brummende und kreischende Töne. Sie kamen direkt aus dem Inneren des Hauses.

Meine Hände zitterten so stark, dass ich sie erst eine Weile auf dem breiten Aluminiumgriff zur Ruhe kommen ließ. Erst dann drückte ich dagegen. Die Tür war offen, ohne Widerstand schwang sie nach innen. Eine Kakophonie aus Grunzen, Brüllen, Knurren, Kreischen und noch vielen anderen Lauten schlug über meinem Kopf zusammen. Ein infernalischer Lärm. Während der Nacht glommen in der Halle nur einige wenige grünlich schimmernde Lämpchen; das Licht reichte jedoch aus, um die Urheber dieses Teufelskonzerts aufgeregt hinter ihren Gitterstäben hin und her laufen zu sehen. Seit meinem letzten Besuch hatte sich einiges geändert. Nun schien jeder Käfig eine oder mehrere Katzen zu beherbergen, und alle schrien sie wild durcheinander.

Nur sehr widerwillig löste ich mich von der Tür. Ich atmete mit offenem Mund. Ein Kopfschmerz von seltener Intensität pochte in meinen Schläfen. Ich blinzelte zum anderen Ende des Raumes und blieb stehen. Ich war allein in der Halle. Wie schon einmal – nur die Katzen und ich. Doch jetzt war etwas anders; alles sah zwar aus wie immer, aber ich wusste es besser: ETWAS STIMMTE HIER NICHT! Etwas war in dieses Haus gedrungen, was die Tiere erregte und beunruhigte. Ängstigte?

Ich hatte die Halle halb durchquert, als ich die Sachen am Boden liegen sah. Es waren nur zerknüllte Kleider, aber sie erzählten mir eine ähnlich schreckliche Geschichte wie die stehengebliebenen Uhren im Museum von Hiroshima. Der Alptraum begann. Fast ohnmächtig vor Angst und Grauen starrte ich auf den Boden. Ein weißer Rock lag dort, etwas weiter eine schwarze Seidenbluse. Zwei Knöpfe waren abgerissen; wie zwei böse, schwarze Augen funkelten sie mich von unten an. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, taumelte ich weiter. Ich trat auf die Überreste zerfetzter Nylonstrümpfe, ohne sie richtig zu sehen. Das Schreien um mich herum wurde immer lauter. Ein kleines, weißes Höschen hing halb über dem Rahmen der Besucherabsperrung. Ich nahm den seidigen Stoff an mich und drückte ihn fest an mein Gesicht. Wie ein Bluthund schnüffelte ich daran. Nataschas Duft war auch inmitten der Ausdünstungen dieses Dschungels unverkennbar. Sie war es tatsächlich. Vielleicht war es diese Erkenntnis, die mich weinen ließ. Dann stand ich plötzlich vor dem Käfig des Ligers.

Die Katze war nicht allein. Zitternd wischte ich mir die Tränen aus den Augen.

Wie eine Klette hing etwas Dunkles, Schwarzes unter dem Bauch des Tieres. Die mächtige Katze brüllte und knurrte und warf sich von einer Seite auf die andere. Das andere Wesen ließ sich jedoch nicht abschütteln und stieß ähnliche, aber höhere Laute aus. Wild schleuderte seine schwarze Mähne durch die Luft. Aber es war keine Mähne …

… es waren Haare.

Das Wesen dort war ein Mensch oder besaß zumindest menschliche Formen. Ich hatte keine Stimme, um ihren Namen zu schreien. Unfähig, auch nur einen Muskel zu bewegen, stand ich bloß da, wie ein Zuschauer, der in einer Live-Satelliten-Übertragung machtlos die Ermordung des Präsidenten mit ansehen musste. Ich war tausende von Meilen entfernt.

Das dort konnte nicht Natascha sein! Ich starrte in ihre Augen. Es war ihr Gesicht und doch erkannte ich es nicht. Es war, als habe sich ein wildes Tier unter die fleischliche Hülle meiner Geliebten gewühlt. Die weit aufgerissenen Augen glühten so hell – weißlich-gelb – wie ich es noch nie gesehen hatte. Ihre aufgeblähten Nasenflügel zitterten, als seien es die Nüstern eines tobenden Pferdes. Zwei kleine, gelbe Rinn-sale liefen über ihren Mund; zwischen ihren verzerrten Lippen vermischten sich Schleim und Speichel zu einem schäumenden Strom. In langen Fäden floss er ihr über Kinn und Hals.

Nataschas brauner, nass glänzender Körper presste sich so fest wie möglich gegen das Fell der Katze. Ungläubig sah ich, wie sich ihre zu Krallen verzogenen Hände tief in den Rücken des Raubtiers gruben. Der Liger rollte sich auf die Seite und umklammerte nun seinerseits ihren Körper: unter seinen gewaltigen Pranken drohte er ihn förmlich zu zermalmen. Nataschas Schreie reichten von tiefem Grunzen bis hinauf zu hohem, spitzem Kreischen.

Auch die Katze hatte Schaum vor dem Maul. Als das Tier einmal halb auf den Rücken gerollt war, zog sich das Wesen mit dem Aussehen Nataschas an den riesigen Kopf heran und begann, den Speichel von seiner Schnauze zu lecken. Der Liger erwiderte die Geste; langsam glitt seine breite, rosige Zunge über ihren Hals, ihre Schultern, ihre Brüste, ihr Gesicht.

Selbst in diesem Moment war es mir unmöglich, Ekel, Angst oder Hass zu empfinden; ich war wohl der festen Überzeugung, dies hier könne nicht die Wirklichkeit sein. Alles war nur ein Märchen (Cinderella), ein Traum. Ein Traum? Endlich, nach wahnsinnigen Minuten, fand ich meine Stimme wieder … und tötete Natascha.

Ich schrie und schrie und schrie. Bald war nur noch meine Stimme in der Halle. Schrill übertönte sie jeden anderen Laut: »NATAAAAAAASCHAAAAAAAA!!!!!«

Die wilden Bewegungen des ungleichen Paares wurden zunehmend stockender, abgehackter. Dann hörten sie plötzlich ganz auf. Für eine Weile lagen beide schwer keuchend nebeneinander; schließlich löste sich die Frau aus der Umarmung der Bestie und kam zitternd auf allen Vieren zum Gitter gekrochen. Immer noch schrie ich verzweifelt ihren Namen. Ich schrie, obwohl – oder gerade – weil ich in diesem Gesicht wieder die richtige Natascha erkannte. Machte sie auch äußerlich den Eindruck einer Wilden, so spürte ich doch in ihrem Inneren wieder den Menschen. Das Tier war aus ihren Augen verschwunden.

Völlig verwirrt und entsetzt starrte sie mich an. »Thomas, oh, nein«, flüsterte sie. »Was hast Du nur getan!«

Ich erwachte aus meiner Erstarrung und sprang über die hüfthohe Absperrung auf sie zu. Durch das Gitter hindurch streichelte ich ihre Wange.

»Komm' da raus! Schnell!«, brüllte ich unter Tränen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich nach dem Eingang des Käfigs suchen musste.

In Nataschas Augen las ich blankes Entsetzen. »Thomas!«, schrie nun auch sie. Ihr Ruf wirkte wie ein Signal für die große Katze. Auch sie hatte die Wandlung gespürt. Plötzlich war ein Feind, eine Beute, in ihr Reich eingedrungen.

Mit einem gewaltigen Sprung warf sie sich auf Natascha. Krallen wühlten sich tief in weiches Fleisch. Meine Geliebte brach stöhnend zusammen. Blut und Haut spritzten durch die Luft.

Mit hervorquellenden Augen streckte sie mir ihren Arm entgegen. Mit einem Schmerz, der dem ihren kaum nachstand, ergriff ich ihre Hand. Ich hielt sie fest und konnte sie doch nicht retten. Meine Verzweiflungsschreie dröhnten wie irrsinnig in meinen Ohren.

»Warte!«, röchelte sie. Zwischen ihren Lippen war Blut. Etwas wie ein Lächeln lag auf ihnen. »Ich lass' Dich nicht allein.«

Nur Augenblicke später vergrub der Liger seine Zähne in ihrem Hals. Ich spürte nicht, wie er mir dabei mit einer vorschnellenden Pranke den halben Unterarm aufriss. Ich starrte nur auf Fontänen von Blut, in denen sich die Bestie suhlte. In Agonie nahm ich Nataschas schreckgeweitetes Gesicht wahr, aus dem das Leben fast entwichen war. Mit einem mächtigen Ruck zog das mörderische Tier seine Beute vom Gitter weg. Unsere Hände glitten auseinander. Meine letzte Verbindung zu Natascha war zerstört. Auf ewig.

Kurze Zeit später fand mich ein Nachtwächter, der durch meine Schreie alarmiert worden war. Noch heute habe ich seine Worte im Ohr. »Oh, Gott!!« hatte er gekeucht. »Oh, mein gütiger, allmächtiger Gott!!« Immer wieder.

Ich halte die Hände vors Gesicht geschlagen. Tränen rinnen zwischen den Fingern hindurch. Mir ist, als wenn ich alles erst gestern durchlitten hätte. Der Schmerz in meiner Seele ist nicht geringer geworden. Ich betrachte meinen linken Arm. Er sieht wieder ganz passabel aus. Die Narben sind kaum mehr zu sehen. Manche Wunden heilen schnell, andere dafür nie.

Unter Tränen blicke ich auf eine gerahmte Fotografie; ich weiß eigentlich nicht, warum ich gerade dieses Bild aus Nataschas Büro geholt habe. Es ist die Aufnahme ihrer Urgroßeltern. Ich drehe das Bild zum Fenster, um es genauer betrachten zu können. Noch immer schaut mich der schnurrbärtige Mann ernst an, noch immer lächeln die Araber und noch immer schwenkt der rufende Bursche auf dem Felsen sein Gewehr. Nur die Frau wirkt seltsam verändert. Sie steht nun deutlich vor der Gruppe und lacht der Kamera (mir) zu. Sie hat ihren Hut abgenommen und lässt ihr volles, schwarzes Haar im Wind wehen. Es ist Natascha, freudig strahlend winkt sie mir zu. Natascha. Einen Herzschlag später ist die Vision verschwunden. Ich lache laut auf. Ein hässliches, krächzendes Geräusch. Es entbehrt sicher nicht einer gewissen tragischen Komik, dass ich, der Fotograf, niemals auch nur ein einziges Foto von meinem schönsten Modell gemacht habe. Mein Lachen wandelt sich in Schluchzen. Nicht einmal ein Foto ist mir geblieben.

Die Schritte sind noch immer unter meinem Fenster. Ich bilde mir ein, dass sie immer lauter werden. Wie lange wird dieser Spuk noch an meinen Nerven zehren? Kennen die Schicksalsmächte denn gar kein Erbarmen? Das leise Knirschen hat aufgehört. Zum letzten Mal? Bin ich endlich befreit?

Ein Flüstern lässt mich zusammenschrecken. Die Worte klingen angenehm und zärtlich. Steh' auf, Thomas, rufen sie. Geh' ans Fenster. Ich warte auf Dich.

Das Flüstern ist nur in meinem Kopf,k a n nnur in meinem Kopf sein. Trotzdem gehorche ich. Wie ein lächerlich naiver Charlie Brown habe ich die Hoffnung, dass mir dieses eine Mal niemand den Football wegziehen wird, dass ich dieses eine einzige Mal Glück haben werde.