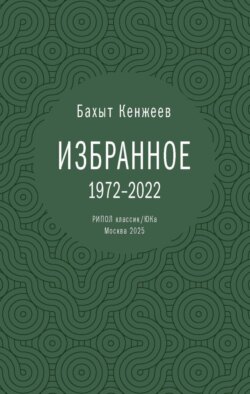

Читать книгу Бахыт Кенжеев. Избранное - Бахыт Кенжеев - Страница 2

Из первой книги

Оглавление«Под ветром сквозь ночные стекла…»

под ветром сквозь ночные стекла

под ним душа моя продрогла

как весело и как давно

сирени веточка засохла

в стакане вымерло вино

неслышно бегают минуты

в ночные тапочки обуты

один мышонок в шесть минут

и дремлет человек как будто

слепые ангелы поют

а главный видит через щелку

как он плутует втихомолку

бутылку тащит с ледника

и жизни медную иголку

вытаскивает из виска

ах счастье веточка сирени

застывшая в прощальном крене

когда разъехались друзья

чужим садится на колени

ночная музыка моя

а мы чужих детей качали

на пьяных праздниках молчали

не умирали никогда

зачем же майскими ночами

печальны наши города

«Откочевали братья мои на запад…»

Откочевали братья мои на запад.

Снимались утром, смеялись громко,

Когда выводили коней, когда гнедых седлали,

Ладили к седлам мешки соленого мяса,

Тугие бурдюки, тяжелые луки,

Длинные стрелы в узорных медных колчанах.

Унеслись на запад смелые люди мои.

Унеслись сыновья узкоглазые, молодые

К просторам славянским, землям венгерским,

Оставили степи сухие, к озерам голубооким

Унеслись, к женщинам с бледною белою кожей,

Русскому золоту, шведскому серебру.

Нет, не умрем мы до срока в рыжих степях.

Оставили нам и овец, и коней черногривых,

Оставили нам ножей тяжелых стали дамасской,

И звезд молочных, и женщин юных.

Но не могу я спокойно спать под пустынным

небом —

С кем разделю я радость кровавого боя,

С кем разделить мне сладость вечернего мяса…

1976

Из Дилана Томаса

Зажгутся фонари, и милое лицо

В восьмиугольнике предательского света

Увянет, и любой любовник дважды

Подумает, зачем ему все это.

Для нежной темноты давнишние черты

И теплая щека – а день введет в обман,

Осыплет краску с губ, заставит различить

В покровах мумии две ссохшиеся груди.

Мне сердца слушаться велели, а оно

Ничуть не лучше разума; напрасно

Соразмерял я жизнь с его биеньем,

Противореча собственному пульсу,

По косточкам раскладывая страсть.

Лети вне времени, спокойный господин,

Продрогший на египетском ветру.

Мне столько лет велят повиноваться,

Пора бы хоть немного измениться.

Но детский мяч, подброшенный в саду,

Еще не скоро упадет на землю.

1976

«Лета к суровой прозе клонят…»

Лета к суровой прозе клонят

лета шалунью рифму гонят

ее прозрачные глаза

омыла синяя слеза

она уже другому снится

диктует первую страницу

и

радуясь его письму

ерошит волосы ему

чужие души ветер носит

то в небеса то в яму бросит

они до самой тишины

минувшей осени верны

а мне остался безымянный

вокзал и воздух голубой

где бредит мальчик самозванный

помятой медною трубой

Когда в беспечном море тонет

житейской юности челнок

полночный ветер валит с ног

к суровой прозе годы клонят —

душа качается и стонет

и время погибать всерьез

шалунью рифму годы гонят

из теплой кухни на мороз

а мальчик с гулкою трубою

так ничего и не сказал

когда вступал вдвоем с тобою

на переполненный вокзал

в глаза мне сыплется известка

сухая музыка быстра

и ни веревки нет

ни воска

ни ястребиного пера

1976

«Прошло, померкло, отгорело…»

Прошло, померкло, отгорело,

нет ни позора, ни вины.

Все, подлежавшие расстрелу,

убиты и погребены.

И только ветер, сдвинув брови,

стучит в квартиры до утра,

где спят лакейских предисловий

испытанные мастера.

А мне-то, грешному, всё яма

мерещится в гнилой тайге,

где тлеют кости Мандельштама

с фанерной биркой на ноге.

1974

Охотники на снегу

Уладится, будем и мы перед счастьем в долгу.

Устроится, выкипит – видишь, нельзя по-другому.

Что толку стоять над тенями, стоять на снегу,

И медлить спускаться с пригорка к желанному

дому.

Послушай, настала пора возвращаться домой,

К натопленной кухне, сухому вину и ночлегу.

Входи без оглядки и дверь поплотнее прикрой —

Довольно бродить по бездомному белому снегу.

Уже не ослепнуть и можно спокойно смотреть

На пламя в камине, следить, как последние угли

Мерцают, синеют, и силятся снова гореть,

И гаснут, как память, – и вот почернели, потухли.

Темнеет фламандское небо. В ночной тишине

Скрипят половицы – опять ты проснулась и встала,

Подходишь на ощупь – малыш разметался во сне

И надо нагнуться, поправить ему одеяло.

А там, за окошком, гуляет метельная тьма,

Немые созвездья под утро прощаются с нами,

Уходят охотники, длится больная зима,

И негде согреться – и только болотное пламя…

1975

И. Ф.

Уходит город на покой,

ко лбу прикладывая холод,

и воздух осени сухой

стеклянным лезвием расколот.

Темные воды – кораблю,

безлюдье – сумрачной аллее.

Льет дождь, а я его люблю

и расставаться с ним жалею.

А впрочем, дело не в дожде.

Скорее в том, что в час заката

деревья клонятся к воде,

бульвары смотрят виновато,

скорее в том, что в поймах рек

гремит гусиная охота,

что глубже дышит человек

и видит с птичьего полета:

горит его осенний дом,

листва становится золою,

ладони, полные дождем,

горят над мокрою землею…

1977

«Собираясь в гости к жизни…»

собираясь в гости к жизни

надо светлые глаза

свитер молодости грешной

и гитару на плечо

собираясь в гости к смерти

надо черные штаны

снежно-белую рубаху

узкий галстук тишины

при последнем поцелуе

надо вспомнить хорошо

все повадки музыканта

и тугой его смычок

кто затянет эту встречу

тот вернется слишком пьян

и забудет как играли

скрипка ива и туман

осторожно сквозь сугробы

тихо-тихо дверь открыть

возвращеньем поздним чтобы

никого не разбудить

1978

«Я все тебе отдам, я камнем брошусь в воду…»

Я все тебе отдам, я камнем брошусь в воду —

но кто меня тогда отпустит на свободу,

умоет ноги мне, назначит смерти срок,

над рюмкою моей развинтит перстенек?

Мелькает стрекоза в полете бестолковом,

колеблется душа меж синим и лиловым,

сырую гладь реки и ветреный залив

в глазах фасеточных стократно повторив.

О чем ты говоришь? Ей ничего не надо,

ни тяжести земной, ни облачной отрады,

пусть не умеет жить и не умеет петь —

одна утеха ей – лететь, лететь, лететь,

пока над вереском, над кочками болота

Господь не оборвет беспечного полета,

покуда не ушли в болотный жирный ил

соцветья наших глаз, обрывки наших крыл…

1978

«…А жизнь лежит на донышке шкатулки…»

…а жизнь лежит на донышке шкатулки,

простая, тихая – что августовский свет.

Уходит музыка в глухие переулки,

в густую ночь, которой больше нет.

Раскаяния с нею не случится,

затерянной в громадах городов.

Чернеют ноты. Вспархивают птицы

с дрожащих телеграфных проводов.

Когда б я был умнее и упорней,

я закричал, я умер бы во сне —

но тополя, распластывая корни,

еще не разуверились во мне.

Там церковь есть. Чугунная ограда

бросает наземь грозовую тень,

и прямо в детство тянется из сада

давнишняя продрогшая сирень.

Я всматриваюсь – в маленьком приделе

три женщины сквозь будущую тьму

склонились над младенцем в колыбели

и говорят о гибели ему.

Они поют, волнуясь и пророча,

проходит жизнь в разлуке и труде,

и добрый воздух предосенней ночи

настоян на рябине и дожде…

1978

«Когда захлопнется коробка…»

когда захлопнется коробка

и студенистая вода

с огромным шумом выбьет пробку

глухого слова никогда

себя я дрожью в пальцах выдам

я вспомню детское тепло

и над подъездом угловатым

венецианское стекло

так удивительно и просто

над переулком той поры

взлетало облако-подросток

в голубоватые миры

и в ночь великого улова

на молчаливое родство

вели старьевщика слепого

дворами детства моего

а жизнь мерещилась вполсилы

сухими листьями шурша

и тихо помощи просила

неизлечимая душа

простые дни ее доныне

когда я высох и исчез

на золотистой паутине

свисают с медленных небес

плывут бутылка и котомка

из распростертого окна

опять замедленная съемка

и камню падать допоздна

и вены времени вскрывая

в каком-то невозможном сне

плывет дорожка звуковая

вдогонку световой волне

1979

«До горизонта поля полыни…»

До горизонта поля полыни

до горизонта поля полыни

а за полынью поля сирени

а за сиренью поля беглеца

до самой смерти попытка жизни

до самой смерти возможность жизни

до самой жизни возможность смерти

и так без конца без конца

Я сам не знаю чего мы ищем

паря меж церковью и кладбищем

чего мы ищем о чем мы помним

когда плывем в небосвод ночной

в полях пшеницы в полях сирени

убегают в прошлое наши тени

ускользают в прошлое наши тени

надеждой мучаясь и виной

До горизонта вместе с грозою

сизые ночи гневные зори

вплоть до подземного дома грома

до расставанья а дальше врозь

дальше на выбор – свист соловьиный

шелест совиный явка с повинной

в полях несжатых дорога к дому

покуда сердце не сорвалось

А с двух сторон с двух сторон пригорка

снежная оземь легла скатерка

где полыхали поля полыни

полынья протяжная глубока

заснежено сердце а в небе ночами

не замерзает речка печали —

не замерзает эта река

1977

«Неизбежность неизбежна…»

неизбежность неизбежна

в электрической ночи

утомившись пляской снежной

засыпают москвичи

кто-то плачет спозаранку

кто-то жалуясь сквозь сон

вавилонскую стремянку

переносит на балкон

хочешь водки самодельной

хочешь денег на такси

хочешь песни колыбельной

только воли не проси

воля смертному помеха

унизительная кладь

у нее одна утеха

исцелять и убивать

лучше петь расправив руки

и в рассветный долгий час

превращаться в крылья вьюги

утешающие нас

1978

«В краях, где яблоко с лотка…»

В краях, где яблоко с лотка

бежит по улочке наклонной,

где тополь смотрит свысока

и ангел дремлет за колонной

облезлой церкви, в тех краях,

где с воробьем у изголовья

я засыпал, и вечер пах

дождем и первою любовью,

в тех, повторю, краях, где я

жил через двор от патриарха

всея Руси, где ночь моя

вбегала в сумрачную арку

и обнимала сонный двор,

сиренью вспаивая воздух,

чтоб после – выстрелить в упор

огромным небом в крупных звездах,

давай, любимая, пройдем

по этой улице, по этим

дворам, где детство под дождем

по лужам шлепало, просветим

пласты асфальта, как рентген

живое тело, ясным взглядом —

чугунный дом стоит взамен

истлевшего, но церковь рядом

не исчезает, и зима

сияющая входит в силу —

здесь триста лет назад чума

гуляла, и кладбище было,

а двадцать лет тому назад,

один, без дочери и сына,

здесь жил старик, державший сад —

две яблони да куст жасмина…

1980

«В России грустная погода…»

В России грустная погода

под вечер дождь наутро лед

потом предчувствие распада

и страха медленный полет

струится музыка некстати

стареют парки детвора

играет в прошлое в квадрате

полузабытого двора

а рядом взрослые большие

они стоят навеселе

они давно уже решили

истлеть в коричневой земле

несутся листья издалёка

им тоже страшно одиноко

кружить в сухую пустоту

неслышно тлея на лету

беги из пасмурного плена

светолюбивая сестра

беги не гибни постепенно

в дыму осеннего костра

давно ли было полнолуние

давно ль с ума сходили мы

В России грустной накануне

Прощальной тягостной зимы

она любила нас когда-то

не размыкая снежных век

но если в чем и виновата

то не признается вовек

лишь наяву и в смертном поле

и бездны мрачной на краю

она играет поневоле

пустую песенку свою

1979

«Ах город мой город прогнили твои купола…»

ах город мой город прогнили твои купола

коробятся площади потом пропахли вокзалы

довольно довольно навозного злого тепла

я тоже старею и чувствую времени мало

тряхну стариною вскочу в отходящий вагон

плацкартная сутолка третий прогон без билета

уткнулся в окошко попутчик нахмуренный он

без цели особенной тоже несется по свету

ну что ты бормочешь о связи времен и людей

имперская спесь не броня а соленая корка

мы столько кривились в мальчишеской линзе

дождей

что смерть на миру постепенно вошла в поговорку

а рядом просторы и вспухшие реки темны

луга и погосты написаны щедрою кистью

и яблоки зреют и Господу мы не нужны

и дуб великан обмывает корявые листья

ах город мой город сложить не сойдутся края

мне ярче огней твоих свет керосиновой лампы

в ту долгую осень, которую праздновал я

читая Державина ржавокипящие ямбы

сойду на перрон и вдыхая отечества дым

услышу гармонь вдалеке и гудок паровоза

а в омуте плещется щука с пером голубым

и русские звезды роняют татарские слезы

1979

«В Переделкине лес облетел…»

В Переделкине лес облетел,

над церквушкою туча нависла,

да и речка теперь не у дел —

знай, журчит без особого смысла.

Разъезжаются дачники, но

вечерами по-прежнему в клубе

развеселое крутят кино.

И писатель, талант свой голубя,

разгоняет осенний дурман

стопкой водки. И новый роман

(то-то будет отчизне подарок!)

Замышляет из жизни свинарок.

На перроне частушки поют

про ворону, гнездо и могилу.

Ликвидирован дачный уют —

двух поездок с избытком хватило.

Жаль, что мне собираться в Москву,

что припаздывают электрички,

жаль, что бедно и глупо живу,

подымая глаза по привычке

к объявленьям – одни коротки,

а другие, напротив, пространны.

Снимем дом. Продаются щенки.

Предлагаю уроки баяна.

Дурачье. Я и сам бы не прочь

поселиться в ноябрьском поселке,

чтобы вьюга шуршала всю ночь,

и бутылка стояла на полке.

Отхлебнешь – и ни капли тоски.

Соблазнительны, правда, щенки

(родословные в полном порядке)

Да котенку придется несладко.

Снова будем с тобой зимовать

в тесном городе, друг мой Лаура,

и уроки гармонии брать

у бульваров, зияющих хмуро,

у дождей затяжных, у любви,

у дворов, где в безумии светлом

современники бродят мои,

словно листья, гонимые ветром.

1981