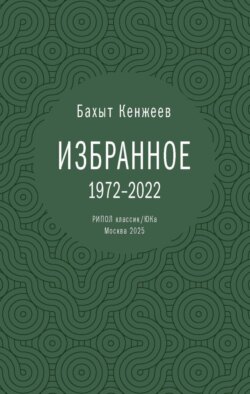

Читать книгу Бахыт Кенжеев. Избранное - Бахыт Кенжеев - Страница 21

Век обозленного вздоха

|1987–1989|

Оглавление«Говори – словно боль заговаривай…»

Говори – словно боль заговаривай,

бормочи без оглядки, терпи.

Индевеет закатное зарево

и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.

За рекою казенный завод

крепким запахом хмеля и солода

красноглазую мглу обдает

до сих пор – но ячмень перемелется,

хмель увянет, послушай меня.

Спит святой человек, не шевелится,

несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится

от подрубленного ствола —

дунет скороговоркой, нелепицей

в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,

догорающий сорной травой —

все равно говори, переписывай

розоватый узор звуковой…

«Раз, заехав в Баден-Баден…»

Доктору гуманитарных наук Александру Садецкому, предложившему автору беспроигрышный способ игры на рулетке

Раз, заехав в Баден-Баден

и оставшись на ночлег,

убедился я, как жаден

современный человек.

Там с пучками ассигнаций

муж, подросток и жена

с гнусным шулером толпятся

у зеленого сукна,

там иной наследник пылкий,

проигравшись в прах и пух,

смотрит с завистью в затылки

торжествующих старух.

И выигрывает шарик

миллионы в полчаса,

И Меркурий, как фонарик,

озаряет небеса.

Саша! Метод твой искусный

покорил меня давно,

почему же с видом грустным

я покинул казино?

Нет, к другой меня рулетке

тянет, тянет без конца!

Там покинутые детки

венценосного отца

без особенной охоты

покоряются судьбе

и проигрывают с ходу

не фортуне, а себе.

И царит над ними дама,

седовласа, как зима.

Кто она, мой друг упрямый?

Смерть? Гармония сама?

Улыбаясь, ставит крупно,

глядя в будущую тьму

по системе, недоступной

просвещенному уму.

Даже если Баден-Баден

наградит иной азарт,

если выиграть у гадин

вожделенный миллиард,

не ликуй, профессор Саша,

не гляди удаче в рот —

все равно царица наша

ту наживу отберет.

Лучше бедно жить и гордо,

добиваясь до конца

превращенья грешной морды

в вид достойного лица.

Памяти Арсения Тарковского

Пощадили камни тебя, пророк,

в ассирийский век на святой Руси,

защитили тысячи мертвых строк —

перевод с кайсацкого на фарси —

фронтовик, сверчок на своем шестке

золотом поющий что было сил —

в невозможной юности, вдалеке,

если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал —

и по книжкам тощим, и наизусть,

по Москве, по гиблым ее местам,

а теперь молчу, перечесть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,

утолявший жажду из тайных рек,

на какой ночевке ты так озяб,

уязвленный, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой

разбивался медленно, в такт стихам.

И за кадром голос немолодой

оскорбленным временем полыхал.

А. Величанскому

Век обозленного вздоха,

провинциальных затей.

Вот и уходит эпоха

тайной свободы твоей.

Вытрем солдатскую плошку,

в нечет сыграем и чет,

серую гладя обложку

книги за собственный счет.

Помнишь, как в двориках русских

мальчики, дети химер,

скверный портвейн без закуски

пили за музыку сфер?

Перегорела обида.

Лопнул натянутый трос.

Скверик у здания МИДа

пыльной полынью зарос.

В полупосмертную славу

жизнь превращается, как

едкие слезы Исава

в соль на отцовских руках.

И устающее ухо

слушает ночь напролет

дрожь уходящего духа,

цепь музыкальных длиннот…

«Киноархив мой, открывшийся в кои-то веки…»

Киноархив мой, открывшийся в кои-то

веки – трещи, не стихай.

Я ль не поклонник того целлулоида,

ломкого, словно сухарь,

Я ли под утро от Внукова к Соколу

в бледной, сухой синеве…

Я ль не любитель кино одинокого,

как повелось на Москве —

документального, сладкого, пьяного —

но не велит Гераклит

старую ленту прокручивать заново —

грустно, и сердце болит.

Высохла, выцвела пленка горючая,

как и положено ей.

Память продрогшая больше не мучает

блудных своих сыновей.

Меркнут далекие дворики-скверики,

давнюю ласку и мат

глушат огромные реки Америки,

темной водою шумят.

И, как считалку, с последним усилием

бывший отличник твердит —

этот в Австралию, эта – в Бразилию,

эта – и вовсе в Аид.

Вызубрив с честью азы географии

в ночь перелетных хлопот,

чем же наставнику мы не потрафили?

Или учебник не тот?

«Каждому веку нужен родной язык…»

Каждому веку нужен родной язык,

каждому сердцу, дереву и ножу

нужен родной язык чистоты слезы —

так я скажу и слово свое сдержу.

Так я скажу, и молча, босой, пройду

неплодородной, облачною страной,

чтобы вменить в вину своему труду

ставший громоздким камнем язык родной.

С улицы инвалид ухом к стеклу приник.

Всякому горлу больно, всякий слезится глаз,

если ветшает век и его родник

пересыхает, не утешая нас.

Камни сотрут подошву, молодость отберут,

чтоб из воды поющий тростник возрос,

чтобы под старость мог оправдать свой труд

неутолимым кружевом камнетес.

Что ж – отдирая корку со сжатых губ,

превозмогая ложь, и в ушах нарыв,

каждому небу – если уж век не люб —

проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь

в каждом живом предутренний сон глубок,

чтобы сливались ненависть и любовь

в узком твоем зрачке в золотой клубок.

А. Ц.

Запрокинувший голову раб

застывает в восторге. Над ним

виноградные кисти горят

темно-розовым и золотым.

Хорошо. И свобода близка.

Но шестнадцать столетий подряд

звуков варварского языка

сторонился имперский закат.

И куда в эти годы ни кинь

одинокого взгляда – везде

обреченная славе латынь

распростерта в родильном труде.

Улетел несгораемый дым,

ослепив византийских детей.

И всю ночь твои пасынки, Рим,

голосят на могиле твоей.

«Не горюй. Горевать не нужно…»

Не горюй. Горевать не нужно.

Жили-были, не пропадем.

Все уладится, потому что

на рассвете в скрипучий дом,

осторожничая, без крика,

веронала и воронья,

вступит муза моя – музыка

городского небытия.

Мы неважно внимали Богу —

но любому на склоне лет

открывается понемногу

стародавний ее секрет.

Сколько выпало ей, простушке,

невостребованных наград.

Мутный чай остывает в кружке

с синей надписью «Ленинград».

И покуда зиме в угоду

за простуженным слоем слой

голословная непогода

расстилается над землей,

город, вытертый серой тряпкой,

беспокоен и нелюбим —

покрывай его, ангел зябкий,

черным цветом ли, голубым, —

но пройдись штукатурной кистью

по сырым его небесам,

прошлогодним истлевшим листьям,

изменившимся адресам,

чтобы жизнь началась сначала,

чтобы утром из рукава

грузной чайкою вылетала

незабвенная синева.

«Ледяной синевой обделенный…»

Ледяной синевой обделенный,

лепит дерево слепорожденный

в разумении темном своем.

Хорошо ему жить, властелину

влажной, серой, фисташковой глины,

хорошо ему с Богом вдвоем.

Создавая на ощупь, по звуку

воплощение шумного бука,

и осины, и мглистой луны

на ущербе, он счастлив до дрожи, —

так творения эти похожи

на его сокровенные сны.

Двадцать лет уже он, не робея,

лепит дупла и листья – грубее

настоящих, но веруя в труд

ради вечности, в глиняный воздух —

жаль, что даже бездомные звезды

подаянья его не берут.

А учитель его терпеливый

шелестит облетающей ивой,

недовольною воет трубой,

обещая на обе сетчатки

навсегда наложить отпечатки

небывалой беды голубой.

Нам-то что? Мы и сами с усами.

Глина, глина у нас под ногтями,

мой читатель – попробуй отмой.

Не ощупать поющей синицы —

и томится в трехмерной темнице

червоточина речи прямой.

«И темна, и горька на губах тишина…»

И темна, и горька на губах тишина,

надоел ее гул неродной —

сколько лет к моему изголовью она

набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копаться в словах,

что словарь мой до дна перерыт,

что морозная ягода в тесных ветвях

суховатою тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы

сирый воздух дыханием греть,

напевать, наливать, усмехаться в усы,

в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает – что с птицы возьмешь.

Видишь, жизнь оказалась длинней,

и куда неожиданней смерти. Ну что ж,

начинай, не тревожься о ней.

Вен. Ерофееву

Расскажи мне об ангелах. Именно

о певучих и певчих, о них,

изучивших нехитрую химию

человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы

изнываем от смертных забот, —

слабосильный товарищ невидимый

наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,

чудный голос неведомо чей —

эта вера от века посеяна

в бесталанной отчизне моей.

Нагрешили мы, накуролесили,

хоть стреляйся, хоть локти грызи.

Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,

лебединые крылья в грязи?

«Над огромною рекою в неподкупную весну…»

Над огромною рекою в неподкупную весну

Книгу ветхую закрою, молча веки разомкну,

Различая в бездне чудной проплывающий ледок —

Сине-серый, изумрудный, нежный, гиблый холодок.

Дай пожить еще минутку в этой медленной игре

шумной крови и рассудку, будто брату и сестре,

лед прозрачнее алмаза тихо тает там и тут,

из расширенного глаза слезы теплые бегут.

Я ли стал сентиментален? Или время надо мной

в синем отлито металле, словно колокол ночной?

Время с трещиною мятной в пересохшем языке

низким звуком невозвратным расцветает вдалеке.

Нота чистая, что иней, мерно тянется, легка —

так на всякую гордыню есть великая река,

так на кровь твою и сердце ляжет тощая земля

тамады и отщепенца, правдолюбца и враля.

И насмешливая дева, темный спрятав камертон,

начинает петь с припева непослушным смерти ртом,

и, тамбовским волком воя, кто-то долго вторит ей,

словно лист перед травою в небе родины моей.

Е. И.

Уходит звук моей любимой беды, вчера еще тайком

зрачком январским, ястребиным горевшей в небе

городском,

уходит сбивчивое слово, оставив влажные следы,

и ангелы немолодого пространства, хлеба и воды

иными заняты делами, когда тщедушный лицедей

бросает матовое пламя в глаза притихших

площадей.

Проспекты, линии, ступени, ледышка вместо

леденца.

Не тяжелее детской тени, не дольше легкого

конца —

а все приходится сначала внушать неведомо кому,

что лишь бы музыка звучала в морозном вытертом

дыму,

что в крупноблочной и невзрачной странице,

отдающей в жесть,

и даже в смерти неудачной любовь особенная есть.

А кто же мы? И что нам снится? Дороги зимние

голы,

в полях заброшенной столицы зимуют мертвые

щеглы.

Платок снимая треугольный, о чем ты думаешь,

жена?

Изгибом страсти отглагольной ночная твердь

окружена.

И губы тянутся к любому, кто распевает об одном,

к глубокому и голубому просвету в небе ледяном…

«Пой, шарманка, ушам нелюбимым…»

Пой, шарманка, ушам нелюбимым —

нерифмованный воздух притих,

освещен резедой и жасмином европейских садов

городских,

подпевай же, артист неречистый со зверьком на

железной цепи,

предсказуемой музыке чистой, прогони ее или

стерпи,

что ты щуришься, как заведенный, что ты

слышишь за гранью земной,

в голосистой вселенной бездонной и короткой, как

дождь проливной?

Еле слышно скрипят кривошипы, шестеренки и

храповики,

шелестят елисейские липы, нелетучие ноты легки,

но шарманщику и обезьяне с черной флейтою

наперевес

до отчаянья страшно зиянье в стреловидных

провалах небес,

и сужается шум карнавала, чтобы речь, догорая

дотла,

непослушного короновала и покорного в небо вела.

С. К.

Земли моей живой гербарий! Сухими

травами пропах

ночной приют чудесных тварей – ежей,

химер и черепах.

Час мотыльков и керосинок, осенней нежности пора,

пока – в рябинах ли, в осинах – пропащий

ветер до утра

листву недолгую листает,

и под бледнеющей звездой

бредут географ, и ботаник, и обвинитель молодой.

Бредут в неглаженой рубахе

среди растений и зверей,

тщась обветшалый амфибрахий

и архаический хорей

переложить, перелопатить, – нет,

я не все еще сказал —

оставить весточку на память родным

взволнованным глазам,

и совы, следуя за ними и подпевая невпопад,

тенями темными, двойными над рощей

волглою летят.

Чем обреченнее, тем слаще. Пространства

считаные дни

в корзинку рощи уходящей не пожалеют

бросить ни

снов птичьих, ни семян репейных,

ни ботанических забот.

Мятежной твари оружейник сапожки новые скует,

на дно мелеющего моря ложится чистый,

тонкий мел

и смерти тождество прямое ломает правильный

размер.

Не зря ли реки эти льются? Еще вскипит

в урочный час

душа, отчаявшись вернуться в гербарий,

мучающий нас.

Пустое, жизнь моя, пустое – беречь, надеяться,

стеречь.

Еще под пленкой золотою долгоиграющая речь

поет – а луч из почвы твердой жжет, будто

молнии прошли

сквозь кровеносные аккорды угрюмых

жителей земли.

«Седина ли в бороду, бес в ребро…»

Седина ли в бороду, бес в ребро —

завершает время беспутный труд,

дорожает тусклое серебро

отлетевших суток, часов, минут,

и покуда Вакх, нацепив венок,

выбегает петь на альпийский луг —

из-под рифмы автор, членистоног,

осторожным глазом глядит вокруг.

Что случилось, баловень юных жен,

удалой ловец предрассветных слез,

от кого ты прячешься, поражен

чередой грядущих метаморфоз?

Знать, душа испуганная вот-вот

в неживой воде запоздалых лет

сквозь ячейки невода проплывет

на морскую соль и на звездный свет —

за изгибом берега не видна,

обдирает в кровь плавники свои —

и сверкают камни речного дна

от ее серебряной чешуи.

«Обманывая всех, переживая…»

Обманывая всех, переживая,

любовники встречаются тайком

в провинции, где красные трамваи,

аэропорт, пропахший табаком,

автобус в золотое захолустье,

речное устье, стылая вода.

Боль обоймет, процарствует, отпустит —

боль есть любовь, особенно когда,

как жизнь, три дня проходят, и четыре,

уже часы считаешь, а не дни.

Он говорит: «Одни мы в этом мире».

Она ему: «Действительно одни».

Все замерло – гранитной гальки шелест,

падение вороньего пера,

зачем я здесь, на что еще надеюсь?

«Пора домой, любимая». – «Пора».

Закрыв глаза и окна затворяя,

он скажет: «Ветер». И ему в ответ

она кивнет. «Мы изгнаны из рая».

Она вздохнет и тихо молвит: «Нет».