Читать книгу Lost & Dark Places Schwarzwald - Benedikt Grimmler - Страница 10

ОглавлениеREVOLUTION IM PFLEGEWESEN – Großherzog Leopold von Baden (1830–1852) hatte selbst einen sogenannten geisteskranken Sohn, den Kronprinzen Ludwig, und war deshalb gegenüber Neuerungen in der Pflege dieser ansonsten in abgeschotteten Siechenhäusern und »Narrenanstalten« oft ohne Aussicht auf Heilung dahinvegetierenden Menschen offensichtlich besonders aufgeschlossen. So entstand die Idee zur 1842 nahe Achern gelegenen Heil- und Pflegeanstalt Illenau, deren Name schon ein völlig neues Konzept verriet: Hier wurde gepflegt und geheilt, leichte Fälle und Unheilbare nicht mehr getrennt. Überhaupt setzte der neue Anstaltsleiter Christian Roller gleich mehrere Reformschritte durch: Die riesige, schlossartige, sich durch ihre Symmetrie auszeichnende Anlage war zwar unterteilt nach Männern und Frauen, stand aber beiden Konfessionen offen – die im Mittelpunkt des Baues eingerichtete Kirche war ökumenisch. Auch die Lage der Illenau war bewusst gewählt: Nahe der Stadt, um nicht isoliert zu sein, aber auch etwas abseits, um in Ruhe und ohne Trubel die Heilung ermöglichen zu können. Große, helle Räume und Zimmer, eine autarke Versorgung, Werkstätten und Küche, in der die Insassen mitarbeiten konnten – der Patient stand stets im Mittelpunkt. Direktor Roller sah in seinen Mitarbeitern und den ihm Anvertrauten eine große familiäre Gemeinschaft, geführt unter humanitären Gesichtspunkten (nach den damaligen Maßstäben). Das war schlicht neu – und wurde vorbildlich für viele. Zahlreiche Leiter anderer Anstalten kamen, um sich das Konzept, sowohl den Bau als auch Rollers Idee von der Führung einer solchen Institution, anzusehen, namhafte Ärzte bewarben sich für Stellen in der Illenau, etwa Bernhard von Gudden, der später mit dem bayerischen König Ludwig II. im Starnberger See ertrinken sollte, oder Richard von Krafft-Ebing, der bedeutende Sexualwissenschaftler. Und dann waren da noch die Patienten: Die Illenau genoss einen so guten Ruf, dass sie immer mehr Prominente und Gutbetuchte mit Nervenschwächen anzog.

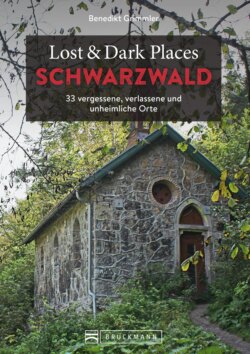

Eingangstor zum alten Friedhof Illenau

ENDE NACH 100 JAHREN – Die Tradition der Illenau als humanitär geführte, vorbildliche und auch immer wieder sich erneuernde innovative Heilanstalt lebte auch bei den Nachfolgern Rollers fort, erst mit den 1930ern änderte sich das Klima. Im letzten Anstaltsdirektor Hans Roemer (1929–1940) zeigten sich schon die Ambivalenzen der Zeit: Auch er folgte progressiven Ideen, wozu jedoch unter anderem die Sterilisation von unheilbar Kranken gehörte. Der Euthanasiebewegung allerdings verweigerte er sich; als die Nationalsozialisten auch Zugriff auf seine Patienten haben wollten, leistete er im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten passiven Widerstand, was jedoch den Abtransport oder die Verlegung von Insassen zum letztendlichen Zweck der Tötung nicht verhindern konnte. 671 Menschen lebten damals in der Illenau, gut 260 von ihnen wurden ermordet. 1940 schlossen die braunen Machthaber die Heil- und Pflegeanstalt, Humanität war ihre Sache nicht. Stattdessen zogen erst Mädchen aus Südtirol ein, in einer Heimschule sollten sie auf das Leben im (nationalsozialistischen) Deutschland vorbereitet werden. Ihnen gesellte sich eine Napola, eine Eliteschule für NS-Kader hinzu, auch sie für Mädchen, doch war der Staat an der Ausbildung von Frauen weniger interessiert, sodass diese den Status einer Napola verlor. Den wiederum bekam die Illenau wieder, als dort 1943 zusätzlich Jungen einzogen, doch diese vorletzte Napola-Gründung war wenig erfolgreich und ziemlich kurzlebig. Nach dem Krieg übernahmen die Franzosen die Illenau als Kaserne, nach deren Abzug 1994 engagierten sich viele Bürger für eine Neunutzung des Areals. Mit Erfolg – heute sind dort Behörden, Wohnungen und kulturelle Begegnungsstätten untergebracht, die Illenau ist ein Schmuckstück für Achern.

Stilvoll gestorben wurde auch noch nach 1900

IN ALLER STILLE – Direktor Roller kämpfte ziemlich lange um einen eigenen Friedhof für seine Anstalt. Anfangs wurden die verstorbenen Patienten – da es sich um eine medizinische Einrichtung handelte, war die Sterblichkeit natürlich durchschnittlich höher – auf dem Acherner Friedhof beerdigt. Der galt jedoch, abgesehen von der Entfernung, trotz Neuanlage 1844 als schlecht gepflegt und unansehnlich, Roller fürchtete deshalb Beschwerden der Verwandtschaft seiner bessergestellten Patienten. Doch erst 1856 drang Roller endgültig durch, schließlich wurde nach mehrmaligen Versuchen mit einem Grundstück am Rand des Langenforder Wäldchens ein geeignetes Plätzchen gefunden. Selbst hier verfuhr Roller nach seinem ursprünglichen Konzept: Der Friedhof sollte nahe der Illenau sein, aber nicht zu nah, um Ängste auszulösen, er sollte Ruhe und Behaglichkeit ausstrahlen, ein auch für die Lebenden angenehmer Ort sein. Im Mai 1858 wurde das Friedhofskreuz aufgestellt, schon Ende des Monats erfolgte die erste Beerdigung: Das Grab der Arztgattin Mathilde Kast, gemeinsam mit ihrem Sohn Hermann bei der Geburt verstorben, existiert noch. In kurzen Abständen mussten Erweiterungen erfolgen, was nicht unbedingt an einer hohen Sterblichkeit lag, sondern an dem Willen, den Charakter des Friedhofs als Parkanlage zu erhalten, das heißt, dass zwischen den einzelnen Grabmälern ausreichend Raum verbleiben sollte. Zu der Idee gehörte auch das Anlegen von Spazierwegen in der Umgebung und das Pflanzen von zum Teil exotischen Pflanzen, das Botaniker noch heute erfreut. Mit der Auflösung der Heilanstalt drohte der Friedhof zu verwildern, zudem wurde er teils geplündert, der Zahn der Zeit nagte an vielen Grabstätten. Durch das Erreichen des Denkmalschutzes 1971 trat Besserung ein, gleichwohl wirkt der alte Illenauer Friedhof heute gewissermaßen liebevoll vernachlässigt, die zahlreichen Grabstätten aus der Zeit des Biedermeier bis in den Jugendstil und die frühe Moderne, leicht krumm, vermoost oder angerostet, zeugen vom individuellen Gestaltungswillen ihrer oft vermögenden Besitzer und fügen sich perfekt ein in die Anlage irgendwo zwischen Wild- und Schauerromantik.

Die Patienten erhielten mehr Pflege als manches Grab heute.

Das besondere Erlebnis

Innovativ und damit ihrem Ruf treu ist die Illenau auch in ihrer Nachnutzung geblieben. In den Illenau-Arkaden im Haupthof der früheren Heilanstalt findet man das kombinierte Bistro und Museum, die Geschichte des Ortes kann dort somit »genussvoll« nachvollzogen werden. Ein Förderkreis sorgt zudem immer wieder für zusätzliche Veranstaltungen, vor allem für die weitere Erforschung der Illenauer Historie unter vielen Aspekten, woraus bereits ein umfangreiches Schrifttum hervorging. Ein Besuch des Friedhofs und des Bistros lassen sich also perfekt verbinden: www.illenau-arkaden.de.