Читать книгу Lost & Dark Places Schwarzwald - Benedikt Grimmler - Страница 23

ОглавлениеAUFSTIEG EINES KURBADS – Wie hat es nur so weit kommen können? »Kein Gefühl des Bedauerns«, so schrieb der Schwarzwaldverein 1985, habe man mit den Betreibern Bad Bolls in der Wutachschlucht. »Niemand hat sie gerufen und niemand gezwungen, im abgelegenen Talgrund zu siedeln. Ihr Engagement ist keineswegs erwünscht.« Das war schon einmal ganz anders, als aus dem 1467 erstmals erwähnten »Badhof« der Burg Boll mit Beginn des 19. Jahrhunderts ein renommierter Kurbetrieb wurde. Als heilkräftig galt die kleine Quelle schon den umliegenden Bewohnern im Mittelalter, die Besitzer des Hofes, Johann und später sein Sohn Anton Kramer, ließen sich dies nun 1840 durch Gutachten vom Bonndorfer Apotheker und Arzt wissenschaftlich nachweisen. Und tatsächlich: Die Untersuchungen fielen äußerst positiv aus, Vergleiche mit Marienbad und Vichy wurden gar gezogen. Kramers errichten ein Bad- und ein Gasthaus. Bad Bolls Aufstieg zum – noch – lokalen Kurort begann, nach einem Brand wurde das Ensemble vergrößert, nun gab es ein Kurhaus und einen Tanzsaal neben der Landwirtschaft der Besitzer, die Quelle wurde gefasst. 1877 übernahm der Staat kurzzeitig die Anlagen, ein Fahrweg bis kurz vor das Bad wurde eingerichtet, 1887 kaufte der Freiburger Oberbürgermeister Karl Schuster die Kurstätte und läutete eine neue Phase ein. Im modernen Jugendstil wurde das Kurhaus nicht nur vergrößert, sondern auch mit neuester Technik ausgerüstet, es gab elektrischen Strom dank eines eigenen kleinen Kraftwerks, dazu ein Telegrafenbüro. Ein aufwendiger naturnaher Park wurde gestaltet, Alleen, Wasserspiele, eine Kapelle und ein Kanal für Gondelfahrten zum nahen Wasserfall eingerichtet. Bad Boll erregte nun nicht nur reichsweit, sondern international Aufmerksamkeit. Dieser Ruf erhöhte sich noch, als der »Fishing Club London« nach Schusters Tod das Areal übernahm. Unter Leitung des Pächters Paul Bogner blühte Bad Boll richtig auf: Internationales Großbürgertum, Adel und Militär suchten die Wutachschlucht zur Erholung – und zum Gesehenwerden – auf, Konzerte und Aufführungen lockten weiteres Publikum nach Bad Boll.

DER ABSTIEG – Internationalität war schon kurz darauf nicht mehr gefragt. Der Erste Weltkrieg traf Bad Boll hart, der Kurbetrieb kam zum Erliegen. 1918 kaufte die AOK Göppingen die Gebäude und richtete dort ein Erholungsheim ein, kurz darauf, 1925, übernahm die Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime aus Wiesbaden. Die Heilkraft der Quelle war ebenfalls versiegt, der Mineralwasserverkauf schon vor dem Krieg eingestellt worden. Der nächste Krieg setzte dem Heimbetrieb erneut ein Ende, im Anschluss beschlagnahmten die Franzosen Bad Boll und brachten hier Kinder unter. 1960 erwarb der Freiburger Arzt Werner Schütze das Gelände und beantragte die Zulassung einer Privatklinik, die sich ganzheitlicher Medizin widmen sollte. Trotz Bedenken erhielt er die Genehmigung, um kurz darauf für deutschlandweite Beachtung zu sorgen. Leider negativer Natur: Er wurde verdächtigt, in Bad Boll Abtreibungen vorgenommen, aber auch, sich an Patientinnen vergangen zu haben. Trotz rechtskräftiger Verurteilung des »Liebesdoktors« aus dem Schwarzwald blieb er in Besitz Bad Bolls, wo er nun gemeinsam mit seiner Frau eine Entziehungsanstalt für Drogensüchtige einrichtete.

Stege haben in der Wutachschlucht oft eine kurze Lebensdauer.

Nach einem anfänglichen Streit um die Ausrichtung etablierte sich ab 1972 der »Freie Therapiehof Bad Boll«, wo etwa 20 Patienten durch Abschottung und Arbeit ohne Druck von ihrer Sucht befreit werden sollten. Während manches Gesundheitsamt außerhalb hiervon durchaus überzeugt war (und die Schützes tatsächlich den ein oder anderen Erfolg aufweisen konnten), blieb Bad Boll den örtlichen Behörden ein Dorn im Auge. Als 1975 das ehemalige Kurhaus aus ungeklärten Gründen abbrannte, für einen Neuaufbau das Geld fehlte und die Ämter durch Kontrollen immer wieder die Missstände betonten, zeichnete sich nach dem Tod des Arztes das Ende des Therapiehofes ab. Im Frühjahr 1977 war er Geschichte.

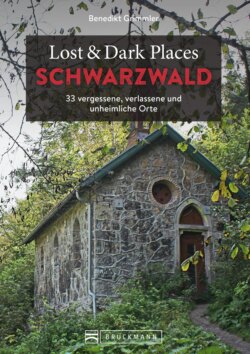

KAMPF UM DEN ABBRUCH – Was noch übrig war, stand nun einige Jahre lang leer, das zerstörte Kurhaus wurde abgetragen. Erst 1981 fanden sich Käufer, zwei Brüder aus Heidenheim wollten in kleinerem Rahmen ein Übernachtungshaus und eine kleine Wanderwirtschaft einrichten – Anlass für die oben zitierten erbosten Worte des Schwarzwaldvereins, der gemeinsam mit Umweltverbänden das Vorhaben als »Störfaktor im Naturschutzgebiet« anprangerte und das Bild eines »Rummelplatzes mit Menschenansammlungen und Würstchenbuden« zeichnete. Mit Erfolg: Die Naturschutzverordnung für die Wutachschlucht wurde geändert; als die Brüder Burr entnervt aufgaben und Bad Boll verkaufen wollten, griff das Land Baden-Württemberg zu und brachte die Gebäude 1990 zum Abbruch in seinen Besitz. Zwar gab es noch weitere Auseinandersetzungen, unter anderem, weil der Denkmalschutz Bad Boll aufgrund seiner Bedeutung als erhaltenswert eingestuft hatte, doch 1993 rückten die Bagger an und räumten im Wutachtal gründlichst auf. Nicht einmal die Grundmauern sollten noch erkennbar sein. Der Überlieferung nach aber weigerte sich der Baggerfahrer, die Kapelle einzureißen – so steht sie noch heute, wenn auch ungenutzt und schwer renovierungsbedürftig. Initiativen zur Sanierung scheiterten bislang am Geld und dem Desinteresse von Kirche und Gemeinden. Neben dem spinnennetzumwobenen Eingang der Kapellentür findet sich ein unscheinbares Wasserloch – es ist die Quelle Bad Bolls, der Ort, wo einst alles begann.

Das besondere Erlebnis

»Von der Kuranstalt steigt man zur Burgruine Boll empor«, empfahl schon 1877 der Besucher Samuel Pletscher in seinem Reiseführer. Dies ist noch immer möglich, der Weg hoch zur bereits um 1460 aufgegebenen Ruine lohnt sich, denn dort ist mehr erhalten als unten im weit jüngeren Bad Boll. In der anderen Richtung besuchten dessen Gäste gern den erwähnten Tannegger Wasserfall, auf dem Weg dorthin finden sich an der Felswand die Überreste des einstigen Gondelkanals, inzwischen nur noch sumpfige Wasserlöcher. Einzelne parallel gepflanzte Bäume bilden die nun fast schon wieder natürlich erscheinenden Hinterlassenschaften der um das Bad angelegten künstlichen Alleen und Parkanlagen.