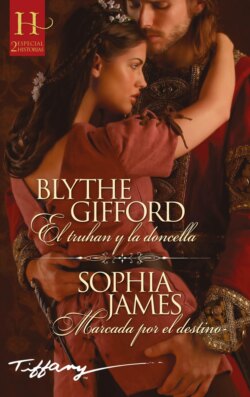

Читать книгу El truhan y la doncella - Blythe Gifford - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Cuatro

ОглавлениеÉl era el Salvador…

Garren sofocó una carcajada. La gente hasta se atrevía a hacer chistes sobre Dios.

La luz de la mañana se reflejaba en los diez rostros que esperaban su respuesta. Garren ya podía reconocerlos a todos sin problemas. La pequeña monja. La pareja que siempre iba de la mano. La rolliza esposa del mercader. Los hermanos. El hombre con el rostro marcado. Un escudero demasiado joven para demostrar su valía. Un hombre alto y delgado al que el viento parecía que iba a derribar de un momento a otro.

Dominica, con los labios entreabiertos y el rostro ardiéndole de fe.

En él.

Ninguno de ellos podía esgrimir un arma contra los salteadores de caminos ni encontrar comida en el bosque. Ninguno sabría cómo sobrevivir. Él sí. Lo había aprendido en Francia.

—Os guiaré —dijo—, porque puedo llevaros hasta allí sanos u salvos —y traerlos de vuelta lo bastante rápido para ver a William—. Pero no porque sea el Salvador de nadie.

—¿El Salvador? ¿A quién ha salvado? —preguntó el hombre de las cicatrices. Al menos había uno que no parecía reverenciarlo. Una blanca e hirsuta pelambrera le enmarcaba el curtido rostro—. Ningún hombre puede salvarme. Ni siquiera Dios.

Se alejó a grandes zancadas y un murmullo incómodo recorrió al grupo como un soplo de viento sobre la mies lista para la siega.

—¿Qué ha dicho? —gritó la mujer rolliza—. Repita, por favor. Estoy sorda de este oído —se tocó la oreja derecha—. Hable alto. ¿Alguien ha hecho antes este viaje? Cuando fui de peregrinación a Santiago de Compostela teníamos un guía nuevo y nos perdimos en los Pirineos. Tardamos una semana en entrar en España y a punto estuvimos de…

Mientras hablaba, Garren sintió el peso de la venera que llevaba al pecho y se preguntó si Dios y el Apóstol Santiago habrían respondido a sus oraciones.

Dominica le tocó el brazo a la mujer para llamar su atención sin necesidad de gritar.

—La hermana Marian ha visitado el santuario de santa Larina, y más de una vez.

La monja le tiró de la manga a Dominica.

—Nica, por favor…

Nica. La llamaban Nica. Garren lo pronunció en silencio y se hizo cosquillas con la lengua en el cielo de la boca.

La esposa del mercader miró de arriba abajo a la pequeña monja, a la que doblaba en tamaño.

—¿Más de una vez? Entonces debería ser ella quien nos guiara en vez del Salvador este.

Garren se unió a la carcajada que soltó el hombre de las cicatrices.

La mujer, riendo también, se acercó a Garren. La venera de Santiago de Compostela resonaba al chocar con la cruz y la insignia que representaba al santo Thomas Becket montado a caballo. Agarró a Garren por el brazo y se puso a palpar sus músculos como si estuviera examinando una bestia de carga.

El gemido ahogado de Dominica le hizo gracia a Garren.

—Pareces estar bien formado… Anchos hombros, fuertes brazos… ¿Luchaste en Poitiers?

Garren apretó el puño. Aquel nombre evocaba el hedor de la sangre en suelo francés.

—Sí.

—Fue una gran victoria. Y devolviste a la vida al conde de Readington… Si Dios te ha protegido hasta ahora, cuidará de todos nosotros.

Dios no tenía nada que ver con aquello, pensó Garren mientras se sacudía de encima la mano de la mujer.

—Soy un soldado, no un santo. Vuestras almas son asunto vuestro —la espalda le dolía por el peso de una responsabilidad indeseada—. Recoged la comida y despedíos de vuestros seres queridos. Partiremos dentro de una hora.

Todos se dispersaron como una bandada de palomas, salvo Dominica y la monja. La chica tenía la culpa de que lo tomasen por un santo.

—Dominica…

Ella retrocedió ante su ceñuda mirada.

—Voy a por tu comida, hermana —le dijo por encima del hombro a la monja, y echó a correr hacia las cocinas con el perro peludo pisándole los talones.

—Me parece que su fe es una carga indeseada para ti —comentó la monja.

Garren la examinó con atención. Su hábito era largo y holgado y le daba el aspecto de una niña con la ropa de su madre. Una expresión de cansancio y desánimo entrecerraba sus pálidos ojos azules.

«La hermana Marian quiere que la chica cumpla su promesa», le había dicho la priora, y Garren se preguntó si sería cierto.

—Gracias por aceptar ser nuestro guía —continuó hablando la monja—. Esto no debe de ser fácil para ti.

Garren se estremeció como si le hubiera hablado un espíritu. No quería que aquella monja pensara que era un devoto peregrino. Si hacía aquello era por William, no por buscar la gloria de Dios.

—No soy lo que ellos creen, hermana.

—Nadie es lo que cree ser, hijo mío —respondió ella con una voz melódica y sosegada, como si hubiera oído los pensamientos de Garren—. Solo Dios sabe quiénes somos realmente.

—Entonces Dios sabe que soy un impostor —dijo él con una bravuconería que estaba lejos de sentir—. Un mentiroso. Un fraude. Soy un palmero, hermana —declaró en voz alta, como si se sintiera orgulloso de ello—. Me van a pagar por hacer esta peregrinación.

Y por otras cosas que no quería revelar.

—Muchos son los peregrinos que ocultan sus motivos —repuso ella—. Pero Dios nos quiere a pesar de nuestros secretos.

Garren intentó extraer algún significado oculto de sus palabras, pero decidió que aquella monja no sabía los planes de la priora para su preciosa Nica.

—Te has pasado toda tu vida apartada de las tentaciones mundanas. ¿Qué secretos puedes tener tú, hermana?

—Los que Dios me ha ayudado a guardar.

Garren sintió envidia por la fortaleza de su fe, forjada, no mediante un ritual litúrgico, sino por un pacto entre ella y Dios. Y Dios había mantenido su promesa. Hasta el momento.

Si los eclesiásticos que él había conocido hubieran sido como ella, Garren seguiría seguramente en el claustro.

—La has llamado Nica —observó, intentando reprimir el remordimiento por lo que iba a hacer.

El rostro de la monja se puso aún más pálido de lo que era.

—¿Qué has dicho?

—Has llamado Nica a la chica. ¿Por qué?

Una sonrisa suavizó las arrugas alrededor de sus ojos.

—La conozco desde que nació, y ella misma se puso ese diminutivo cuando aprendió a hablar.

—¿Desde que nació? Creía que… —se detuvo a tiempo para no decirle que había hablado con la priora.

—¿He dicho eso? Quería decir desde que Dios la dejó a nuestro cuidado —le tocó suavemente el brazo, siendo demasiado baja para alcanzar su hombro—. Y ahora estará al tuyo.

Garren no quería que le siguieran recordando su traición.

—De modo que ya has hecho antes este viaje…

—Tres veces. Fui el año de la peste para rezar por todas las almas que estaban al cuidado del conde. Solo murieron el conde y la hermana que viajaba conmigo —sus ojos aún arrastraban la sombra de aquellas muertes—. La santa nos protegió al resto, y desde entonces hemos enviado a alguien todos los años para agradecérselo. Yo volví a ir el primer año del pontificado de Inocencio.

—¿Y la tercera vez?

La monja desvió la mirada hacia las cocinas.

—Fue años antes —recogió su cayado y se apoyó rígidamente para dar el primer paso—. Si me disculpas, debo ir a recoger mis cosas.

Garren la observó alejarse y sintió en sus carnes el esfuerzo que le suponía cada pisada. Tal vez hubiera hecho el viaje otras veces, pero siendo mucho más joven.

—Hermana, quisiera pedirte un favor.

—¿A mí? ¿De qué se trata, hijo mío?

—Ya sé que quieres hacer el viaje a pie como los demás, pero… —¿pero qué? ¿Qué excusa podía darle para que se ahorrara el suplicio de la caminata?—. Pero mi caballo, Roucoud, está acostumbrado a llevar un peso encima y le resultará muy duro caminar sin nadie —en realidad, su caballo de guerra apenas notaría la diferencia entre caminar sin jinete y con la pequeña monja en el lomo—. Además, como ya has hecho esta ruta podrías observar el camino desde el caballo y ayudar a guiar al grupo.

—Que Dios te bendiga por tu amabilidad, señor —un hoyuelo apareció en su mejilla al sonreír—. Estaba rezándole a Dios para que me brindase un poco de ayuda y apareces tú con un caballo que necesita el peso de un jinete.

—No confundas mi ayuda con la de Dios, hermana. Son dos cosas completamente distintas —y ella no tardaría en descubrirlo.

—A veces la ayuda de Dios aparece donde menos te lo esperas.

Y también el castigo de Dios, pensó Garren.

Dominica entró en la cocina, oscura y cargada de humo, seguida de cerca por Inocencio. De las vigas colgaban más conejos, pichones y ocas de los que había visto en su vida. El olor de la sangre seca se mezclaba con el pan recién hecho, y los mozos corrían a obedecer las furiosas órdenes del cocinero tan rápidamente como ella había escapado de la ira del Salvador.

Le había recordado a un Moisés furibundo. Seguramente sabía que ella les había dicho al simpático joven y a su mujer que había rescatado a lord William de la muerte. Pero ¿y qué? Si ella hubiese hecho algo tan milagroso querría que todo el mundo lo supiera. Aunque, por otro lado, la priora siempre le decía que el orgullo solo conducía a la destrucción. Era una de las máximas favoritas de la madre Juliana.

—¡Guardad cola! ¡Dadme un minuto! —gritaba el cocinero. Un joven mozo entró corriendo y añadió una hogaza del pan del día anterior a la abigarrada colección de quesos y verduras cubiertas de tierra que se amontonaban en la mesa y que el cocinero, sin dejar de mascullar, trataba de dividir en once partes iguales.

—El conde podría haber avisado de su generosidad con un día de antelación.

Dominica aguardó pacientemente al final de la cola, junto a la mujer medio sorda y su capa de exquisita calidad. La mujer agachó la cabeza y le sonrió al hombre alto y delgado que tenía delante, quien le devolvió la sonrisa. Dominica bajó la mirada para que no la descubrieran mirando y se sorprendió al ver las calzas rojas en los amplios tobillos de la mujer. A pesar de todas las insignias que llevaba al pecho no parecía una peregrina. ¿Podría ser una prostituta arrepentida?

—La comida es importante —dijo el hombre alto—. Ayuda a equilibrar los humores.

La mujer se llevó la mano a su oreja buena.

—¿Es usted médico, buen señor?

—Soy James Ardene —hizo una reverencia—. Médico de St. John’s.

—Vaya, nos alegrará contar con su compañía en el viaje.

—¿Dónde vive usted, buena mujer?

—En Bath. Y soy viuda. Agnes Cropton —el médico hizo otra reverencia antes de alejarse con su ración correspondiente, y ella movió los dedos a modo de despedida.

Una viuda… Dominica se arrepintió de haber sacado conclusiones precipitadas y recordó las palabras del Mesías: «No juzguéis y no seréis juzgados».

—Lamento su pérdida.

—¿Cuál?

—La de su marido. Y la de su oído también —Dominica suspiró, echando de menos el silencio del convento. Era mucho más fácil hablar con Dios que con desconocidos.

—Me refiero a qué marido —la mujer se llevó un trozo de queso a la boca aprovechando que el cocinero estaba de espaldas—. Y en cuanto a la sordera, me la provocaron las palizas de mi segundo marido. Dios lo castigó con una muerte temprana… Pero de eso hace muchos años.

—¡El siguiente! —gritó el cocinero—. Vamos.

Dominica dio un respingo.

—Me alegra contar con un médico en el grupo —continuó la viuda—. En el viaje podemos contraer enfermedades horribles. Cuando yo estaba en…

El cocinero le tiró de la manga.

—He dicho «vamos». ¿Es que está sorda?

—Pues sí, lo estoy —respondió la mujer, arqueando las cejas—. Dios lo guarde por su interés.

El cocinero le arrojó de malos modos la bolsa de comida.

—¡Mantén a ese chucho lejos de la mesa! —le gritó a Dominica—. ¡Ya se ha comido un trozo de queso! No pienso alimentar animales también.

La viuda hizo un guiño.

Inocencio no podría alcanzar la mesa ni estirándose sobre sus patas traseras. Dominica lo levantó con el brazo izquierdo y con el derecho agarró las tres últimas bolsas de comida.

—Para la hermana Marian y El Salvador —le dijo al ceñudo cocinero mientras salía de la cocina junto a la viuda Cropton—. En días como hoy no me importaría estar sorda de un oído…

—Puede ser muy útil cuando no quiero aburrirme. ¿Cómo te llamas, querida? ¿De dónde eres?

—Dominica —escudriñó el patio en busca de la hermana Marian y El Salvador mientras dejaba a Inocencio en el suelo—. Y vivo en el priorato.

—No pareces una monja.

—Todavía no lo soy, pero lo seré —afirmarlo ya la hacía sonreír.

La viuda carraspeó.

—Con esa cara no parece que vayas a serlo…

Dominica se llevó la mano a la cara y se tocó las mejillas, la frente, la nariz y las orejas. La priora le había dicho que sus ojos eran aterradores. ¿Qué más defectos tendría? ¿Estaría deformada y nunca lo había sabido?

—¿Qué le pasa a mi cara? No tenemos espejos en el priorato.

—No le pasa nada, querida… —la viuda le pellizcó cariñosamente la mejilla—. Deberías sonreír más a menudo y enseñar ese hoyuelo tan delicioso. No te preocupes… Encontrarás un buen marido.

—Pero yo no quiero un marido. Quiero ser monja.

La viuda Cropton sacudió la cabeza con incredulidad y desaprobación.

—Ser monja es el último recurso para una mujer, querida. Una joven guapa y lozana como tú no tiene que desaprovechar su vida en un convento.

Difundir la palabra de Dios no sería desaprovechar su vida, pensó Dominica, pero decidió que no le correspondía a ella explicarle los planes divinos a la viuda Cropton.

—¿Va a peregrinar para pedirle a santa Larina que la cure del oído?

La viuda resopló con desdén y se tocó las insignias que colgaban sobre su amplio busto.

—Supongo, aunque ni San Santiago el Apóstol ni Santo Tomás Becket hicieron nada. A lo mejor una buena santa puede echarme una mano…

—Entonces, ¿ya ha ido antes de peregrinación? —vio al Salvador y a la hermana Marian junto al gran caballo zaino.

—Cinco veces —se echó a reír—. Una después de cada marido.

—¿Cinco? —Dominica se volvió hacia la viuda, asombrada—. ¿Qué fue de ellos?

—Todos murieron. Eran mucho mayores que yo… Los hombres son unas criaturas muy débiles, querida. Si no mueren en la guerra se caen de un caballo, se ahogan en un río o contraen la viruela.

Dominica intentaba escucharla, pero seguía mirando a sir Garren. El Salvador no parecía débil. Se había arremangado la camisa y el sol calentaba sus musculosos brazos mientras ataba una alforja a la silla del caballo. No se parecía en nada a los retratos de santos que colgaban de las paredes de la iglesia. Se asemejaba más bien a un roble fuerte y recio.

Pero, obviamente, la viuda sabía mucho más de hombres que ella.

—¿Ahora no está casada?

—Si lo estuviera no tendría que hacer este viaje —respondió la viuda con un guiño—. Siempre hay más de una razón para visitar a los santos, querida… En Bath nunca ocurre nada.

—Tampoco en el priorato, pero me gustaría quedarme allí —a salvo con Dios y el silencio—. Nunca había salido al mundo.

—Vaya, pues prepárate para una emocionante aventura. Nunca se sabe lo que puedes encontrarte en el camino, aunque si hubiera sabido lo que me esperaba quizá me habría quedado en casa… ¡Todo el mundo ha de ir a pie y llevar capas grises! Cuando fui a la tumba de Santiago, en España, viajé a lomos de un burro todo el trayecto y nadie se quejó de que no mostrase la devoción debida.

Dominica asintió y volvió a mirar con preocupación a la hermana Marian. Con suerte estarían de regreso antes del día de san Suituno, pero los pasos de la hermana Marian eran cada vez más lentos y se había negado a montar en el burro del priorato.

—Y dime… ¿cómo se llama El Salvador? —le preguntó la viuda, arrancándola de sus divagaciones.

—Sir Garren.

—Me recuerda a mi cuarto marido —le dio una palmadita en el brazo—. Era mi favorito. Todos los maridos tienen algo bueno, querida, incluso los peores. A veces gusta tener a un hombre que te caliente la cama y te susurre palabras bonitas en tu oído sano.

—¡Pero es El Salvador! —exclamó Dominica, horrorizada por las blasfemas palabras de la viuda, pero aún más por las sensaciones que le provocaba pensar en sir Garren calentando su lecho.

Quiso recordarle a la viuda que su intención era convertirse en monja y que no necesitaba a ningún hombre en su vida. Pero la viuda advirtió la presencia de James Ardene al otro lado del patio y levantó la mano para llamar su atención.

—Discúlpame… creo que voy a preguntarle al médico si ha traído algo de mejorana. Necesitaré un buen emplasto para mis pies hinchados antes de que lleguemos a Exeter.

Dominica se volvió y vio a Garren sentando a la hermana Marian en el caballo. El cuidado y la delicadeza con que la acomodó en la silla le recordaron sus atenciones con lord William.

Suspiró con alivio al comprobar que la hermana Marian haría el viaje a caballo, y se preguntó cómo habría conseguido sir Garren convencerla. Pero, claro, era El Salvador. No le resultaría difícil que una monja devota lo escuchara.

Tendría que agradecérselo, aunque para ello tuviera que enfrentarse a su ceño fruncido.

Y a sus miedos…