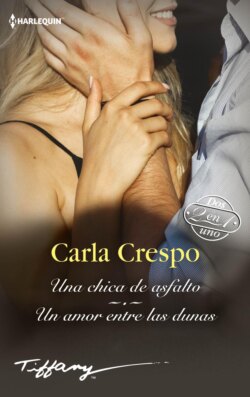

Читать книгу Una chica de asfalto - Un amor entre las dunas - Carla Crespo - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

5

ОглавлениеClaudia

Ha pasado casi una semana desde que llegué a este pueblo perdido en medio de la nada. Una semana en la que mis jornadas laborales se me han hecho largas, tediosas y aburridas. Una semana en la que me han servido las raciones de comida más grandes que he visto en mi vida. Una semana en la que, si no fuera porque tengo conexión a Internet en el caserío, me olvidaría que formo parte del mundo.

La vida aquí es tranquila, demasiado. Al menos para mí, que trabajo en la oficina del banco. Los ganaderos y agricultores se levantan temprano y trabajan como bestias; Elena, la posadera, no para en todo el día para alimentarnos bien a todos los que pasamos por allí y, así, un largo etcétera. En cambio, para Juan Ignacio y para mí las jornadas no son iguales. Él parece estar encantado con la calma que se respira en el banco, pero, no me extraña, ¡porque llega con cada resaca a la oficina!

Por suerte, hoy es sábado y tengo un plan.

Voy a coger el coche y pasaré el día en Pamplona. Nada como un poquito de asfalto, tiendas y gentío para animarme.

Me preparo un bol de leche desnatada con cereales integrales y me arreglo. A ver si encuentro algún sitio en el que comer ligerito hoy. Aunque yo no sea de esas, mi estómago me pide a gritos una ensaladita y un batido de frutas porque todavía no se ha repuesto del goxua.

Miro mi reflejo en el espejo antes de coger el bolso para salir: botas altas planas para patear la ciudad, pantalones pitillo beis y suéter oversize de lana porque, ¡menudo frío hace aquí! Acostumbrada como estoy al cielo azul y al sol de Valencia, estos días grises, con llovizna y frío me tienen encogida.

Abro la ventana y me asomo a ver qué tal día hace hoy y, así, coger un abrigo u otro en función del clima.

¡¡¡Está nevando!!! Vale, ya sé que estamos en invierno y que antes o después caería una nevada, pero… ¿justo tenía que ser hoy?

Uf, espero que haya pasado el quitanieves, no pienso ni por asomo quedarme un día más encerrada en este valle. No me apetece nada tener que ponerle las cadenas al coche, pero, si gracias a eso puedo pasar un día en la ciudad, lo haré.

Me pongo el anorak más gordo que tengo y trato de abrir la puerta que da al prado. Sí, digo «trato» porque la montaña de nieve que hay al otro lado no me permite abrirla. Vaya, me temo que esto es peor de lo que yo pensaba.

Salgo por la otra puerta y bajo con rapidez las escaleras que me comunican con la casa de Arturo. A ver qué me dice. Espero que sepa si va a pasar el quitanieves o que, al menos, él pueda desbloquearme la puerta.

Llamo a la puerta y espero paciente. Lo cierto es que no terminamos de llevarnos bien. Hemos comido juntos casi todos los días en la posada y aunque hemos tenido un trato cordial no puedo evitar que sus hirientes palabras me vengan a la mente cada vez que estoy con él. ¡Qué manera de juzgar a la gente!

Vale, me gusta vestir bien y odio el campo, pero eso no significa que sea una pija materialista a la que solo le importa el dinero. ¡Nada de eso!

Yo soy trabajadora y todo lo que me compro me lo he ganado con el sudor de mi frente. Me parece increíble que se crea mejor persona que yo solo por el hecho de ser de campo.

Interrumpe mis pensamientos al abrir la puerta de golpe y sin preguntar.

–¡Vaya! –exclama sorprendido al verme en la puerta–. Justo iba a buscarte. Si has llamado ni te he oído.

–¿A buscarme?

–Sí, acaban de decretar alerta. Parece ser que esta nevadita solamente es el principio del temporal que se avecina.

–¿Temporal?

–Así es. Y durará, por lo menos, hasta el domingo. Me temo que si tenías prevista alguna salida –comenta al percatarse de mi atuendo–, tendrás que cancelarla.

–Estás de broma, ¿verdad?

–Me temo que no. Con un poco de suerte el domingo por la tarde habrá amainado algo, pero prepárate porque va a caer una buena, ¡esto no ha sido nada!

–¡Y yo que estaba dispuesta a pasarme el día de tiendas por Pamplona! –me lamento–. Por no hablar de que tengo la nevera vacía. Como he comido en la posada me había despreocupado del asunto y si ahora no puedo salir a comprar…

–Tranquila, mujer, no dejaré que desfallezcas –me dice con amabilidad–. Yo tengo la despensa llena. Puedes comer conmigo.

Me quedo bloqueada ante esta especie de invitación. No sé muy bien qué decir. No me apetece pasar el rato con alguien que me tiene en tan baja consideración, pero, por otra parte, tampoco quiero morir de hambre.

–No me mires con esa cara que tampoco es para tanto, al fin y al cabo, hemos comido juntos en la posada todos los días, ¿no?

–Sí, es cierto –admito.

–Pues vuelve por aquí a las dos y la señorita tendrá lista su comida. –No puedo evitar irritarme ante su tono condescendiente, pero no dejo que el mal humor se apodere de mí. Ya tengo bastante con estar encerrada en esta casa todo el fin de semana.

–¿Y si bajo un poco antes a ayudarte a prepararla? Todavía es temprano y me voy a aburrir como una ostra si me paso toda la mañana sin nada que hacer.

–Está bien –concede poco convencido–. Como tú quieras.

Me doy la vuelta, subo los escalones de dos en dos y entro de nuevo en mi casa.

¿Temporal? ¿Todo el fin de semana? No puedo creer que vaya a tener que pasarme encerrada mis días libres. Enciendo el ordenador y trato de conectarme a Internet, pero parece que los astros han decidido conjurarse contra mí. No hay conexión. Miro el móvil. Ni 3G, ni cobertura. Y la casa no tiene teléfono fijo.

Vale, está visto que las cosas siempre pueden ir a peor.

Incomunicada y encerrada. Y la única persona con la que puedo mantener una conversación es un tipo que me mira como si fuera una princesita que no sabe valerse por sí misma. Está muy equivocado.

¿Quién se ha creído que es? No es más que un ganadero. Puede que sea atractivo, pero no es más que un tipo de pueblo que ha heredado el negocio y el caserío de sus padres. Y necesita tener una inquilina para que le salgan las cuentas. Pues no veo de qué tiene que enorgullecerse.

Me dejo caer sobre una silla y una vocecita interior que, indudablemente, es mi conciencia me dice que no debo juzgar a las personas a la ligera.

Tiene razón. A mí me duele que él lo haya hecho, así que no debo caer en el mismo error. Además, ¿a mí qué me importa cómo sea él? Solo es mi casero.

«Eso, solo es mi casero» me repito a mí misma por si no me ha quedado claro.

No debe molestarme lo que él piense. Yo sé que está equivocado y eso debería bastarme. Decidida a demostrárselo me dirijo de nuevo hacia su casa.

Llamo al timbre y espero.

–¿Qué pasa? –pregunta–, ¿no es un poco pronto para empezar a hacer la comida?

–¡Estamos incomunicados!

–¿Qué quieres decir?

–Estamos rodeados por la nieve, sin teléfono ni Internet, ¡creo que no va ni la toma de televisión!

–Es lo normal con un tiempo así.

–¿No vas a invitarme a pasar?

Se echa hacia atrás un tanto descolocado por mi pregunta y abre la puerta para que entre.

–Gracias.

–¿Quieres un café?

–Claro. Con leche y dos de azúcar, si es posible. Creo que ya es hora de que nos conozcamos un poco mejor.

–¿Tú y yo?

–Sí.

–¿Por qué?

–¿Y por qué no? Vivimos en el mismo caserío, comemos juntos casi todos los días…

Parece dudarlo, pero, al fin, asiente con la cabeza.

–Tienes razón. Un amigo nunca viene mal.

–Amiga, en este caso.

–Anda, ven, será mejor que nos tomemos el café en la cocina. Es la estancia más cálida de la casa y ya sabemos los dos que no estás hecha para los climas fríos.

Sonrío y lo sigo. Puede que en el fondo no sea tan mal tipo.

Arturo

Mientras la cafetera chisporrotea sobre el fuego de la cocina de gas saco unas pastas para acompañar. Claudia está sentada frente a mí y, como ya viene siendo habitual, no puedo evitar que mis ojos recorran su cuerpo de arriba abajo.

¡Con lo tranquilo que vivía yo antes de que llegara!

No sé qué me pasa cuando estoy con ella que no puedo evitar ponerme un poco nervioso. Bah, solo es porque me atrae físicamente. Ya está. Me gusta el envoltorio, pero no lo que hay en el interior. En realidad, tampoco es que la conozca tanto, pero sé cómo son las chicas como ella.

Ya lo viví con Lucía.

Y no pienso repetir. Claudia y yo solo seremos amigos, me digo con convicción una y otra vez, repitiéndolo como un mantra. Y, tan concentrado estoy que no me doy cuenta de que la cafetera lleva un huevo de rato pitando, de que el café se ha salido y de que Claudia corre horrorizada a apagar el fuego y limpiar el desastre. Todo bajo mi atenta mirada porque no soy capaz de reaccionar. ¡Menuda he liado!

–¿En qué estabas pensando? –me increpa–. ¡Adiós café!

–Trae, déjame a mí –digo mientras intento arrebatarle el viejo trapo de cocina que está utilizando.

Aparta el trapo de golpe y me impide cogerlo.

–¡Quieto ahí!

–¿Qué pasa?

–No pasa nada. Pero no se me van a caer los anillos por limpiar un poco de café. No soy tan señorita como te crees –me espeta–. A ver si te vas a pensar que yo tengo servicio en casa o algo.

No sé qué responder a eso.

–Si fuera tan pija como dices no habría tenido que aceptar el traslado y venirme a este pueblo apartado de la civilización.

–En eso tienes razón.

–Mira, dejemos las cosas claras.

–¿Y el chocolate espeso? –no puedo evitar bromear.

Ella sonríe.

–No me gusta el campo, nunca he sido de esas a las que les gusta salir de excursión o ir de senderismo. Me gusta vestir bien, ir de tiendas, ir a la playa y, si salgo de viaje, ir a una gran metrópoli. No me gustan los pueblos, las posadas, las granjas ni nada de esto, pero ni soy una señoritinga ni soy una mala persona.

¡Joder con la niñita de ciudad! Menudo carácter. Me gustaría contradecirla, decirle que eso no es así, que sé cómo son las mujeres como ella, pero no puedo. No puedo porque no la conozco y, aunque me jode reconocerlo, parece sincera.

–Está bien, si insistes en limpiarlo, hazlo.

–No es que insista. Es que no me cuesta nada.

–Venga, mientras tú lo aseas yo pondré otra cafetera al fuego.

–Eso es, trabajo en equipo.

Nos tomamos el café con pastas y charlamos mucho más a gusto que los otros días en la posada. Sin quererlo, descubro que me cae bien. Más que bien. Es un poco pija, sí. Pero muchas otras cosas y, las pocas que veo, me gustan. Lástima que esto le guste tan poco. Es simpática, pero no creo que tengamos mucho en común.

–Venga, vete al salón a leer un rato, que yo me ocupo de la comida.

Enarca una ceja.

–Eres mi invitada –insisto–. Déjame que te sorprenda. Cuando falte poco te aviso y me ayudas a poner la mesa mientras nos tomamos una copa de vino.

–De acuerdo. ¿Tienes revistas o algún libro para que me entretenga?

–Sí –señalo con la cabeza una estantería que hay junto al sofá–. No soy ningún analfabeto.

–¡Yo no he dicho eso! –protesta.

–Anda, ve y deja que me concentre. No querrás que pase con la comida lo mismo que con el café.

Sale de la cocina en silencio y la oigo revolver los libros. De pronto, oigo sus pasos y me giro para verla asomar la cabeza por la puerta de la cocina.

–¿Quieres decir que yo te desconcentro? –pregunta traviesa.

¡Joder!, ¿tan transparente soy? Antes de que tenga tiempo de responder da media vuelta y, con una sonrisa en los labios, regresa al salón para sentarse a leer una de las novelas románticas que tanto gustaban a mi madre.

«En fin, será mejor que me centre en preparar la comida».

Un par de horas más tarde me acerco a Claudia con una copa de vino tinto en la mano.

–Gracias –me dice al tiempo que levanta la mirada del libro–. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo cuando lees.

–Yo no suelo leer mucho, la verdad –confieso avergonzado–. A mi madre le encantaba y todos los libros que ves ahí eran suyos. Mis aficiones son…, ¿cómo decirlo? Menos tranquilas.

Se pone en pie y me sigue a la cocina de nuevo.

–¡Mmm, qué bien huele! No daba yo un duro por que cocinaras tú, pero he de reconocer que me has sorprendido.

–¡Si es que soy como un huevo Kinder!

–¿Un huevo Kinder? –Me mira sin comprender.

–Claro, tú solamente ves lo que hay por fuera, pero tengo sorpresa en el interior. –Joder, que yo también tengo mi corazoncito. Igual que a ella no le gusta que la tome por una esnob a mí no me gusta que solo vea al tío de pueblo que se ocupa de las vacas. Soy mucho más que eso.

–Ajá –parece divertida por mi afirmación–, y, dime, ¿qué más sorpresas tienes dentro, Humpty Dumpty?

–Ya las irás descubriendo. Anda, ve poniendo la mesa que yo voy a preparar el cordero.

–¡Cordero! Qué bueno. Me encanta. Mi abuela siempre lo preparaba al horno para Nochebuena.

–Pues mira, no estamos en Navidad, pero vamos a darnos un buen festín.

–Pero nada de goxua de postre, ¿eh? No creo que pueda volver a probarlo mientras esté por aquí.

–¿Mientras estés por aquí?

–¡Hombre! No pienso quedarme en este pueblo toda la eternidad. Antes o después volverán a trasladarme a Valencia ¡o eso espero!

–Ah.

Parezco estúpido. Odia vivir en el campo y, cuando me alquiló la casa, ya me avisó de que no sabía con seguridad cuánto tiempo estaría aquí. De todas formas, ¿a mí qué más me da que esté ella aquí o no? Ya encontraré otra persona a la que alquilarle la casa. O igual he conseguido solventar mis problemas económicos y no me hace falta. ¡Y podré vivir solo otra vez! Como a mí me gusta.

–Bueno, venga –me dice mientras da un sorbo a la copa de vino–, ¿me sirves ese cordero?

Fijo la mirada en la fuente que he sacado del horno y reposa sobre la encimera tratando de volver a la realidad.

–Qué menos para una señorita como tú.

Pongo dos buenas raciones de cordero con patatas, relleno de vino las copas y saco una barra de pan.

–¿De dónde has sacado esa barra? ¡Si estamos aquí encerrados!

–La he descongelado. Sin pan no se come.

Nos sentamos tranquilamente a la mesa y comemos en silencio. Desde luego, ambos somos buenos comedores. ¡Qué raro en una chica como ella! Estamos terminando el plato cuando, de golpe, se va la luz. A pesar de ser mediodía, el cielo está tan nublado por la nevada que cae que nos quedamos en penumbra.

Me pongo en pie y, con torpeza porque no veo bien, recojo la mesa como puedo mientras la señorita se queda inmóvil en su sitio.

–¡Te juro que si hubiera luz te ayudaría! –profiere con voz de niña buena–. Es que así, a oscuras, tengo miedo de liarla…

–Tranquila, mujer, hoy eres la invitada. No voy a echártelo en cara.

–Pues muchas gracias. Oye… ¿Esto de la luz… durará mucho? Anochecerá pronto.

–Con estos temporales no se sabe. Estábamos en alerta máxima. ¡Igual nos quedamos a oscuras hasta mañana! Dame la mano, que te ayudo a llegar al comedor. No vayas a tropezar con algo y en tu segunda semana de trabajo tengas que pedirte la baja.

La tomo de la mano y no puedo evitar recrearme acariciando su suave piel. Es casi como la de un bebé.

–Crema de manos –me susurra al oído como si me leyera la mente–. Hace maravillas.

Mira que soy descarado, peor que un crío. A saber cuánto rato he estado manoseándola para que se percatase. Y encima ella, ahí, dejándome clarito que sabía lo que estaba haciendo. Qué vergüenza. ¿Se puede saber qué me pasa?

¡A partir de ahora las manos quietas! O no respondo de mí mismo.