Читать книгу La muchacha del ajenjo - Cecilia Domínguez Luis - Страница 15

ОглавлениеIV

Acostumbrada a mi antiguo instituto, al que se accedía atravesando un pequeño jardín, este estaba al final de una gran plaza casi cuadrada, flanqueado por árboles que, en aquella época, habían perdido gran parte de sus hojas, y las restantes, amarillas y ocres, parecían estar despidiéndose de nosotros. Solo un gran árbol, plantado frente a la entrada, desafiaba los rigores de la estación. Era –me enteraría más adelante– un pino de Calabria, cuya altura sobrepasaba ya la segunda planta del instituto, un edificio en forma de U, cuya fachada sobresalía un cuerpo y estaba coronada por una armazón de hierro que sostenía una claraboya. Pasada la entrada, un gran vestíbulo de grandes ventanales –aunque a pesar de ello tenía las luces encendidas–, donde se encontraban las oficinas de administración, algunas salas para reuniones, la biblioteca, las aulas de audiovisuales, de tecnología y la de artes aplicadas, un salón de actos y las escaleras y rampas que daban acceso a la primera y a la segunda planta, donde se encontraban las clases. En la parte trasera, un enorme patio en cuyo fondo se alzaba un polideportivo.

Ya las aulas se parecían más a las de cualquier instituto, si exceptuamos las de los cursos superiores, cuyos asientos escalonados recordaban a las aulas universitarias. Yo ya estaba acostumbrada a tener compañeros de diferentes países, pero aquello me sobrepasaba. Me volví a sentir perdida entre aquella algarabía de voces de las que apenas podía entender alguna palabra suelta. Mi hermano parecía mucho más seguro gracias a la presencia de Eduardo y de otros amigos de la pandilla. Busqué a Jamila y a Ruth, casi con desesperación. Al final fue Jamila la que me localizó y entramos en clase.

–¿Ya has elegido las optativas? –me preguntó, después de haberme presentado a otros compañeros.

Le contesté que no porque aún no sabía cuáles se ofertaban. Al final me decidí por artes aplicadas, no porque me atrajera mucho, precisamente, sino porque era la que habían elegido ella y Ruth y era una forma de sentirme más acompañada. Una decisión que también daría un nuevo rumbo a mi vida.

No puedo decir que fuese una jornada feliz. Entendía muy poco, a pesar de que Jamila intentaba explicármelo lo mejor que podía, y tenía la impresión de que todos me miraban intentando averiguar algún posible secreto oculto, algún fallo, algún defecto. Durante el periodo de recreo me dediqué a observar. Allí algunos llevaban enormes transistores, como en las películas americanas. El rap se mezclaba con músicas africanas, con las que parecía competir, hasta que llegaban los profesores de turno. Algunas parejas se besaban y algún coro de voces jaleando indicaba el inicio de alguna competición, una canasta o un gol gritado hasta el desfallecimiento.

Ruth notó mi aturdimiento y se acercó.

–¡Tonterías! No tienes por qué preocuparte por «encajar». Aquí, la mayoría somos inmigrantes, así que los franceses «auténticos» se tienen que portar bien, por la cuenta que les trae. Y se rio.

Luego me dijo que se sentía feliz porque mi hermano se había acercado a hablar con ella. ¡Fíjate, hasta ha dejado a sus amigos y el partido…!

Tenía la esperanza de que Adel estuviese esperándome a la salida del instituto, pero no fue así. Estaba en el último curso de una carrera profesional y salía una hora más tarde, según me dijo unos días después, cuando lo vi en el centro.

Fingí que no me había importado, que me había ido muy bien y había conocido a varios compañeros cuya amistad me ayudaría mucho a terminar de adaptarme. Así que, si te apetece –continué–, este fin de semana puedes unirte a nosotros. Creo que también irá mi hermano, sus amigos y Ruth. Formaremos un buen grupo, aunque tal vez demasiado numeroso. Bueno, ya veremos.

Él no dijo nada. Solo sonrió y, esta vez, me molestó su sonrisa. Sospechaba que había adivinado que mi euforia no era del todo real.

Pasaron los días y, aunque en mi casa me esforzaba por aparentar que todo iba bien, sobre todo al ver en el rostro de mi madre el esfuerzo que le suponía aquella nueva vida, ya en mi habitación el ambiente pesaba como una losa. Mi hermano se está adaptando de forma asombrosa. ¿Por qué a mí, sin embargo, me cuesta tanto? Me defiendo mejor en francés que él, tengo amigos que me apoyan, pero creo que existe algo en mí que falla y aún no sé lo que es. No es Adel, aunque es verdad que me desconcierta, que su actitud me resulta a veces extraña. Me digo a mí misma que es normal que se comporte así, que su mundo es muy diferente al mío, por más que diga que tanto él como su familia, aunque no olvidan sus tradiciones, se han adaptado a las nuevas costumbres. Además, el haber nacido aquí lo hace sentirse integrado a los demás, «casi un francés auténtico», dice bromeando. Yo no estoy tan segura.

Quiero convencerme de que el problema está en mí, que me siento una advenediza, que no encajo, que echo demasiado de menos lo que dejé atrás y eso me impide llevar una vida, al menos, tranquila.

Me cuesta dormir, como casi todas las noches. Enciendo mi móvil y pongo música. Procuro dejar mi mente en blanco. Imágenes de la isla se mezclan con las gárgolas de Notre Dame y el rostro de Adel.

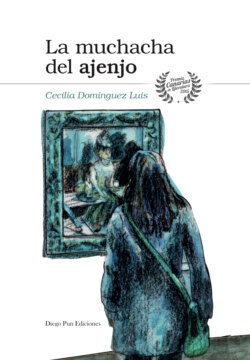

Desde el primer día en que entré en el aula donde se nos iba a impartir artes plásticas, me di cuenta de que Danielle, nuestra profesora, tenía claras preferencias por los pintores impresionistas. Las paredes del aula estaban decoradas con láminas que reproducían cuadros de Manet, Renoir, Degas y sus bailarinas –debo confesar que este fue el único cuadro que identifiqué–, Van Gogh… Y pronto mis ya pocas dudas se disiparon cuando ella misma nos lo confirmó, al mismo tiempo que nos dijo que había programado, para el mes de noviembre, una visita al Museo de Orsay y quería prepararnos para que tuviésemos una idea de lo que nos íbamos a encontrar allí.

Yo aún no entendía mucho el francés, a pesar de que, según la señorita Badía y el propio Adel, había hecho grandes adelantos, pero el entusiasmo de aquella profesora de arte me contagió. Empezó a explicarnos que aquel museo era una antigua estación de ferrocarriles, convertida hoy en una de las pinacotecas más famosas del mundo. Para ilustrar lo que decía –lo que agradecí porque así pude comprenderla mejor–, proyectó unas imágenes de la antigua estación y de las obras de reforma que la habían convertido en museo. Luego, a lo largo de los días, nos fue hablando de los pintores y proyectándonos también algunas de sus obras más representativas.

–Algunos de estos cuadros no pertenecen al museo y hay otros que sí están pero que no les muestro, porque siempre me ha gustado reservarles la sorpresa del descubrimiento.

Nos aclaró que la visita no iba a ser todo lo completa que ella hubiese querido, porque no había tiempo.

–A algunas obras solo les daremos una mirada rápida y nos detendremos en aquellos que, para mí, sean las más representativas de cada autor, lo que no quiere decir que esté acertada, ya que, como en todo, los gustos influyen en la elección. Ah, y les recuerdo que cada uno de ustedes elegirá un cuadro que, por supuesto, no será ninguno de aquellos de los que yo les hable, pues eso sería darles parte del trabajo hecho.

Esa quizá fue la parte que menos nos gustó, sobre todo a los que pensaban que aquella visita era una forma de perderse un día de clase. A mí no es que me gustara demasiado la idea del trabajo, pero sentía curiosidad por ver aquel museo, ya que sabía que tendría pocas oportunidades de visitar este o cualquier otro, dadas nuestras circunstancias. Lo que no imaginé ni por un momento fue la repercusión que aquella visita iba a tener en mi vida.

–¡Menudo rollo! Desde luego, cuando llegue a tu curso, si es que llego, que esa es otra, no se me va a ocurrir coger la rama de artes plásticas ni loco. A mí lo que me va es… Bueno, lo de estudiar ya sabes que lo hago porque no hay más remedio, que si no los viejos… Porque a mí lo que me gustaría es tener un curro de esos que haces siempre lo mismo, sin pensar, y al final te dan unos euros y… Sí, sí, que ya lo sé. Me vas a decir que soy menor y todas esas mandangas, así que me adelanto para que no me comas más el tarro.

–¡Vaya, Carlitos, eres todo un crack, hermano! Mucho coleguita, mucho flipar con la peña, pero a ver cómo vas a conseguir un curro si no terminas la secundaria.

–¡Qué, ¿te estás vacilando o es que te has decidido a hablar como tiene que ser y no como si fueras una pija dándome lecciones?!

–Mira, niño, lo que tienes es un cacao mental que no te enteras. Mira a ver si se te mete en esa olla que tienes por cabeza que…