Читать книгу Der Mensch als Rohstoff - Christian Blasge - Страница 11

Der echte Circle: Alphabet Inc.

Оглавление»Mit ihrer Erlaubnis geben sie uns Informationen über sich selbst, über ihre Freunde und wir können die Qualität unserer Suche verbessern. Sie brauchen nicht einmal zu schreiben. Wir wissen, wo sie sind. Wir wissen, wo sie waren. Wir können mehr oder weniger wissen, was sie gerade denken.«30

»Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft versteht, was passiert, wenn alles zugänglich ist, man alles wissen kann und alles von jedem ständig aufgezeichnet wird.«31

»Wir versuchen herauszufinden, wie die Zukunft der Suche aussieht. Ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht wollen, dass Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen.«32

Eric Schmidt (*1955), ehem. CEO von Google, jetzt Executive Chairman bei Alphabet

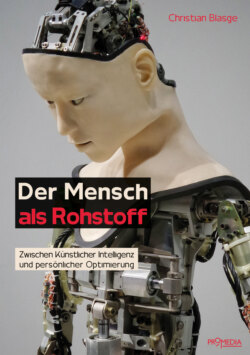

Auf den folgenden Seiten möchte ich anhand eines Beispiels aus Der Circle einen Bezug zur Gegenwart herstellen. So verstörend und dystopisch die erzählte Geschichte auch wirken mag, sie enthält wesentliche Elemente, die den Status quo einer technisch modernen, aber gedankenlosen Gesellschaft wie der unseren beschreiben. Die hierarchische Struktur des Circle erinnert bewusst an die Führung beim Suchmaschinengiganten Google: Auch dort haben drei Personen die Geschicke eines der größten Unternehmen der Welt gelenkt und tun es jetzt in einem noch größeren Zusammenhang.33 2015 wurde das für viele noch unbekannte börsennotierte Unternehmen Alphabet Inc. gegründet. Alphabet ist eine Dachorganisation, bestehend aus neun Tochterfirmen, von denen Google den prominentesten Teil darstellt. Die Schwerpunkte der einzelnen Unternehmen liegen in den Bereichen der Glasfasernetze, der Bio- sowie Gentechnik, des Verkehrsmanagements, der Thermostaten, der Überwachungskameras und der Investitionsgeschäfte. Von besonderem Interesse dürfte die Abteilung X sein, die mit ihrer Forschung zu »disruptiven Ereignissen« auf den Weltmarkt abzielt. Der Begriff der »Disruption« meint Unterbrechung, Störung und Unordnung. Er beschreibt in einem Wort das Motto des bedeutendsten Technologieparks der Welt: Silicon Valley. Es handelt sich um eine Methode, mit welcher man mit voller Wucht in bestehende Geschäftsmodelle eindringt und letztlich Konkurrenten vom Markt verdrängt. Der Journalist Christopher Keese schildert die Glorifizierung dieses Begriffes nach seiner eigenen Erfahrung auf einer entsprechenden Konferenz folgendermaßen:

Die Konferenz heißt TechCrunch Disrupt. Aus dem Konzertlautsprecher hämmert ein Jingle in Endlosschleife: »Disrupt«, ruft eine tiefe Rapperstimme in den abgedunkelten Saal, der Schriftzug Disrupt beginnt psychedelisch auf den Leinwänden zu flackern. Immer wieder ertönt dieser monotone, mitreißende Ruf, so eindringlich vorgetragen wie die Zauberformel eines Indianerstammes: Disrupt, Disrupt, Disrupt. Irgendwann hat der Begriff das Unterbewusstsein jedes Kongressteilnehmers erreicht. Auch ich kann den Namen TechCrunch nicht mehr denken, ohne die Stimme des Disrupt-Rappers gleich mit zu hören. Disrupt ist das Mantra des Silicon Valley. Wichtigstes Wort und zentraler Schlachtruf.34

Disruption ist in aller Munde. Sie fasst ein spezifisches Lebensgefühl zusammen. Laut Keese handelt es sich um eine Art Gehirnwäsche, die gleichzeitig als Aufputschmittel der Avantgarde des Silicon Valley fungiert, die Tag und Nacht arbeitet und sich irgendeinen Sinn einreden muss, um den Stress körperlich und mental auszuhalten. Ergänzend beschreiben der CEO von Google, Eric Schmidt, und der ehemalige Senior Vice President Jonathan Rosenberg in ihrem Buch Wie Google tickt ihre erfolgversprechende Firmenkultur, in welcher die besondere Arbeitsplatzgestaltung einen entscheidenden Faktor einnimmt. Demnach werden die Büros so gestaltet, dass sie maximalen Energiefluss und maximale Überschneidungen fördern.35 Es gibt keine Privilegien, keinen Status und somit keinen Neid. »Zusammen arbeiten, essen und leben«36 – ein Versuch, seine Mitarbeiterinnen an das Unternehmen zu binden, wie wir ihn bereits im Circle kennengelernt haben?

Zurück zur Abteilung X von Alphabet: Dort wird an Projekten gearbeitet, deren Realisierung als sogenannte »Moonshots« alles bisher Dagewesene übertrumpfen soll. Bisher sind nur einige Forschungsvorhaben öffentlich bekannt, aber selbst die in der Öffentlichkeit diskutierten dürften das gewaltige Potenzial offenlegen. So befasst sich das ambitionierte »Project Loon« mit der Versorgung sämtlicher Regionen auf dieser Welt mit Internet. Zu diesem Zweck sollen solarbetriebene Ballone in der Stratosphäre in 20 km Höhe zum Einsatz kommen, um den Großteil der Landesfläche mit LTE-Signalen zu versorgen.

Sri Lanka wäre im Jahre 2015 das erste Land weltweit gewesen, das durch dieses Projekt einen landesweiten Internetzugang erhalten hätte sollen. Gerade ein Drittel der 21 Millionen Einwohner verfügt über einen Netzzugang. Die Verträge wurden bereits bilateral unterzeichnet und seit Februar 2016 ist der erste Ballon zwar in die Luft gelangt, aber laut einer großen singalesischen IT-Nachrichtenseite ist die weitere Implementierung aufgrund von internen politischen Turbulenzen und Kontroversen zwischen der Regierung und Google ins Stocken geraten. Die Daily Mail berichtet von diesem besagten Test-Ballon, der bereits nach einem Tag in der Luft auf eine Teeplantage in der Region Gampola abgestürzt ist, was von offizieller Seite jedoch als kontrollierte Landung bezeichnet wurde.37

Bis zum Ende des Jahrzehnts – wir sprechen von spätestens 2020 – soll die ganze Menschheit online sein, so der Google-Gründer Larry Page.38 Eine Herkulesaufgabe, deren Umsetzung zumindest in Sri Lanka aus technischen Gründen und aufgrund diverser politischer Unstimmigkeiten bislang jedenfalls als gescheitert betrachtet werden muss.39

Zwar beteuert Google – das scheint die nächste Parallele zum fiktiven Circle zu sein – stets altruistische Motive: Der Internetzugang soll Millionen Menschen in Afrika und Asien Zugang zu Bildung und Freiheit ermöglichen, so Mike Cassidy, Hauptverantwortlicher des (Wohlfühl-)Projekts. Dahinter verbergen sich jedoch Geschäftsinteressen des Konzerns. Denn je mehr Menschen Zugang zum Internet erhalten, desto mehr kommt die hauseigene Suchmaschine zum Einsatz. Durch die digitalen Fußabdrücke, die die Besucher im Netz hinterlassen, werden sie (ungewollt) Empfänger personalisierter Werbung über passende Produkte – mit Anzeigen von Google-AdWords. Kurz: Jede Internetkonsumentin hinterlässt Daten, die kommerziell weiterverarbeitet werden. Project Loon kann eine Nation im Worst-Case-Szenario in die Abhängigkeit von einem Monopol treiben, das prinzipiell über Druckmittel verfügt, Preise zu diktieren, steuerliche Privilegien einzufordern oder sogar bei politischen Entscheidungen mitzumischen.

2014 wurde »Google Glass« für ein Jahr auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um eine hochentwickelte Brille, die sich optisch kaum von einer herkömmlichen unterscheidet. Ihre primäre Funktion besteht jedoch darin, den Träger mit Informationen aus dem Internet oder anderen Datenträgern zu versorgen. Zusätzlich sind benutzerfreundliche Videoaufnahmen sowie blitzschnelle Fotos vorgesehen. Durch leichte Kopf- und Augenbewegungen und durch Sprachbefehle kann die Brille bedient werden. Erste Kritikpunkte an dieser Technologie wurden bald laut, da Datenschützerinnen die Gefahr der verdeckten Ausspähung anderer Menschen erkannten – vor allem deshalb, weil sämtliche Aufnahmen an die Google-Server übermittelt werden. Google ist durch die GPS-Erfassung grundsätzlich in der Lage, Bewegungsprofile der Benutzer zu erstellen sowie durch Gesichts- und Spracherkennungssoftware Personen gezielt ausfindig zu machen. Auch werden sämtliche Aufnahmen auf unbestimmte Zeit gespeichert. »Weder Orwell noch Hitchcock hätten sich in ihren schrecklichsten Dystopien Google Glass einfallen lassen können«, sagte der Journalist Andrew Keen von CNN, als er 2013 von dem ursprünglichen Plan erfuhr, wonach die Brille – ohne Zutun der Nutzerin – automatisch alle fünf Sekunden ein Bild knipst.40

Grundsätzlich sollte man sich bei der Markteinführung einer neuen Technologie als verantwortungsvoller Konsument die Frage stellen, ob überhaupt ein Bedarf für dieses Produkt besteht und wie sich das eigene Verhalten durch die Nutzung langfristig verändern könnte. Unsere Haltung sollte also eine prinzipiell kritische sein. Man stelle sich im Blick auf die Nutzung von Google Glass – mit besonderer Berücksichtigung der Beliebtheit von Datingportalen und den damit verwandten Applikationen für Smartphones – folgendes hypothetisches Szenario vor:

Sie sitzen in einem Café, trinken genüsslich eine heiße Schokolade und blättern in der Tageszeitung – nichts ahnend, dass Sie in diesem Moment von einem Benutzer der Google Glass »gescannt« werden. Dieser verfügt über eine Software, die ihm mithilfe eines Gesichtserkennungsprogramms Auskunft über den Beziehungsstatus der jeweils »ins Visier genommenen« Person gibt. Da die meisten, vor allem jüngeren Menschen in den Sozialen Medien ihren Beziehungsstatus offenlegen und für die Gesichtserkennung genügend Bildmaterial hochladen, dürfte einem schnellen Suchergebnis nichts im Weg stehen. Nach der Analyse werden Sie – und bei noch effizienterer Software gleich alle Personen – im Blickfeld schemenhaft mit Farben umrahmt. Die Farbe Grün könnte beispielsweise für »alleinstehend«, Gelb für »in einer Beziehung« und Rot für »verheiratet« stehen. Aus den Sozialen Netzwerken gewonnene Zusatzinformationen über hetero- bzw. homosexuelle Vorlieben, Hobbys oder den ausgeübten Beruf dürften Ihrem »Jäger« ausreichend Datenmaterial für eine anschließende Nutzenkalkulation zur Verfügung stellen: Nimmt er das Risiko einer Zurückweisung (und damit potenziellen Kränkung) in Kauf, um mit Ihnen in Kontakt zu treten? Passen Ihre sexuellen Vorlieben, Hobbys, Einkommensverhältnisse und der daraus resultierende sozioökonomische Status mit seinen Vorstellungen zusammen?

Ein solches Szenario würde das spontane Kommunikationsverhalten, das sich bereits durch die Nutzung des Smartphones einschneidend gewandelt hat, erneut verändern. Wir werden dem anderen mit Skepsis begegnen: Spricht sie mich an, weil sie gerade meine Bikinifotos aus dem letzten Urlaub überflogen und Gefallen daran gefunden hat? Wirft mir die Frau gegenüber der Ladentheke ihre zugeneigten Blicke nur deshalb zu, weil ich Bankmanager bin und mich auf einem Seitensprungportal befinde? Auch wenn sich manche Menschen solche Fragen nicht stellen, eines steht fest: Die Zahl der spontanen Begegnungen, der etwaigen Überraschungen und der prickelnden Momente der Unsicherheit dürften zurückgehen. Von nun an wird man im Lokal angesprochen, weil man den spionageartigen Auswahlkriterien eines anderen genügt – eine möglicherweise schmeichelhafte, jedoch befremdliche Art der Kontaktaufnahme.

Faktisch wurde der Einsatz der Google Glass in manchen Lokalen oder auf öffentlichen Plätzen verboten. Google sah sich überdies gezwungen, sogenannte »Benimm-Regeln« zu veröffentlichen: »Sei kein Glasshole!« dürfte für viele Brillennutzerinnen die eingängigste sein. Seit Anfang 2015 lag das Projekt Google Glass auf Eis. 2017 meldete sich Google unter dem Namen »Glass Enterprise Edition« damit zurück und ging diesmal gezielt auf Unternehmen zu. Mithilfe der Brille können nun Mitarbeiter ihren Kollegen per Livestream übertragen, woran sie gerade arbeiten. Auf diese Weise erhalten sie Tipps oder Anleitungen. Hilfreich könnte eine solche Brille bei Reparaturen oder chirurgischen Eingriffen, aber auch als Eins-zu-Eins-Dokumentation sein.41 Glass Enterprise Edition – ein emanzipiertes Produkt, das durch sein neues Einsatzgebiet nun größere Akzeptanz genießen könnte?

»Deep Learning« ist der Überbegriff für ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt, das eine leistungsstarke künstliche Intelligenz entwickelt, die je nach Programmierung unterschiedliche Aufgabenfelder abdecken soll. Hier werden Computer- und Neurowissenschaften nach der Hypothese miteinander verschmolzen, dass Maschinen klüger gemacht werden können, bringt man ihnen »menschliche Verstehensweisen« bei. Neben Google investieren auch Facebook, Apple und Microsoft in diese Technologie. Wer zurzeit den Vorsprung hat, lässt sich nur vermuten, aber eines ist sicher: Dieses Projekt erfüllt alle Kriterien, um es als »Moonshot« zu bezeichnen.42 Bei dem daraus abgeleiteten Projekt »DeepMind«, das 2014 von Google übernommen wurde, handelt es sich um eine komplexe Software, welche die Strukturen des menschlichen Gehirns nachbildet. Je mehr Ebenen einander überlagern, desto effektiver arbeitet das neuronale Netz unseres Gehirns. Während der menschlichen Informationsverarbeitung natürliche Grenzen gesetzt sind, verfügt die Software über beinahe unbegrenzte Kapazitäten und eine ununterbrochene Energiezufuhr. Der Spiegel-Journalist Thomas Schulz war über einen längeren Zeitraum Gast bei Google und hat mit den kreativen Köpfen des Konzerns zahlreiche Gespräche geführt. Menschliche Intelligenz, so Schulz, wird hier lediglich als eine komplexe Software wahrgenommen, die es zu verstehen und anschließend zu simulieren gilt.

Ihr Ansatz basiert dabei auf einer radikalen Idee: dass die menschliche Intelligenz auf einige sehr wenige Algorithmen, vielleicht sogar nur auf einen einzigen Algorithmus zurückgeht.43

Ein Ableger dieser Technologie beschäftigt sich mit der Spracherkennung. Das Ziel besteht darin, eine Software zu entwickeln, welche die menschliche Stimme »versteht« und auf diese Weise eine tiefergehende, komplexe Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Das maschinelle Sehen ist ein weiterer Aspekt dieser Forschung: Danach sollen Computer so programmiert werden, dass sie Bilder ihrer Umgebung – ob Sonnenuntergänge, Katzen oder ein Fußballspiel – richtig interpretieren. In einem nächsten Schritt werden Maschinen einen Film analysieren oder ein Buch zusammenfassen lernen, doch dafür reiche die Rechenkraft noch nicht.

»Google Translate« stellt eine weitere folgenreiche Facette dieser Technologie dar. Mithilfe dieser Software lassen sich Texte aus und in nahezu 100 Sprachen übersetzen.44 Ein derartiger Universalübersetzer soll in Zukunft alle Sprachbarrieren in Luft auflösen – und einmal mehr wird von dem Entwickler des leistungsfähigen Übersetzungscomputers Franz Josef Och gepredigt: Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser funktioniert das System.

Vereinfacht gesagt, setzt der Computer existierende Übersetzungen in Beziehung zueinander und lernt eigenständig aus diesen Milliarden und Abermilliarden von Wörtern, wie er das am besten zu machen hat. […] Am Ende berechnen wir die Wahrscheinlichkeit einer Übersetzung.45

Das Verständnis und die richtige Interpretation von Humor, Sarkasmus oder Ironie liegen offenbar in greifbarer Nähe. Bei einer gelungenen Fertigstellung des Projekts soll das Sprachverständnis einer künstlichen Intelligenz – so die Entwicklerinnen – dem unseren haushoch überlegen sein. Werden möglicherweise ab diesem Zeitpunkt Maschinen unsere Bücher, Gedichte oder informativen Zeitungsberichte verfassen? In einem fortgeschrittenen Stadium soll die künstliche Intelligenz laut Geoffrey Hinton, einem führenden Forscher im Feld der künstlichen neuronalen Netze, in der Lage sein, uns je nach Suchanfrage in der Suchmaschine brauchbare wissenschaftliche Aufsätze zu liefern, die z. B. ein bestimmtes Medikament als wirksam einstufen. Zusätzlich könnte sie sämtliche Studien herausfiltern, bei denen die Verfasser offenkundig von der Pharmaindustrie bezahlt worden sind – und das in einem Bruchteil der Zeit, die ein Mensch für diese Aufgabe benötigen würde.46 Man vergegenwärtige sich die Fähigkeiten einer derartigen Maschine: Sie könnte die Bedeutung aller oben erwähnten Aspekte und den jeweiligen Kontext, in dem diese zum Einsatz kommt, verstehen und richtig interpretieren. Das gelingt nur, wenn diese Intelligenz das menschliche Denken nachahmt oder tatsächlich vollzieht. Der führende Entwickler in diesem Bereich stellt sich grundsätzlich nicht mehr die Frage, ob so etwas überhaupt möglich (oder gar sinnvoll) wäre, sondern nur noch, wann wir so weit sein werden. Googles Chefingenieur und bekanntester Vertreter wie Befürworter der »Maschinenherrschaft«, Ray Kurzweil, hat diesbezüglich bereits eine Voraussage getroffen:

Ende der 2020er werden wir das menschliche Gehirn komplett erforscht haben, was uns ermöglichen wird, nichtbiologische Systeme zu erschaffen, welche dem Menschen an Komplexität und Raffinesse in nichts nachstehen – dies schließt auch die emotionale Intelligenz ein.47

Um die dafür notwendige Rechenleistung zu erhalten, wird seit einigen Jahren an sogenannten Quantencomputern geforscht. Google hat 2013 – neben der NASA und dem Rüstungskonzern Lockheed Martin – von der kanadischen Firma D-Wave Systems Inc. einen Quantencomputer erworben. Dieser Rechner sollte in der Lage sein, einige der größten Herausforderungen der Informatik zu lösen. Google und Co. wenden dabei die Gesetze der Quantenmechanik in der Computerwissenschaft an. Das bedeutet, den Binärcode von 0 und 1, der die Grundlage der digitalen Informationsverarbeitung darstellt, zur gleichen Zeit, also in einem sich überlagernden Zustand zu berechnen. Die daraus resultierende Rechenkraft dürfte nach Aussage der Experten um ein Vielfaches schneller sein als die der klassischen Rechner und eine zweite Computerrevolution einleiten.48 Mithilfe dieser – mit einer vollständig erprobten, aber rechenintensiven Software ausgestatteten – Computer sollen nicht nur alle oben erwähnten Aufgaben gemeistert und zur Perfektion gebracht werden. Es kann überdies eine Maschine entwickelt werden, die aufgrund ihres Zugriffs auf sämtliche Daten der Welt in der Lage sein wird, stichhaltige Prognosen über künftige Ereignisse abzugeben.49 Der D-Wave Quantencomputer ist gegenwärtig nur bei bestimmten Aufgaben schneller als konventionelle Computersysteme, weswegen Google an der Entwicklung einer eigenen Version arbeitet.

Ein weiterer Teilbereich der künstlichen Intelligenz beschäftigt sich mit selbstfahrenden Autos. Dutzende fahrerlose Google-Autos sind regelmäßig auf den Straßen von San Francisco oder den kalifornischen Highways zu finden. Ein auf dem Dach angebrachtes Radarsystem schießt 64 Laserstrahlen in alle Richtungen und misst durch das reflektierte Licht des Lasers die Distanz zu einem Ziel. Der Software-Chef des Projekts, Dmitri Dolgov, reduziert die Komplexität dieser Technologie auf folgende Aussage:

Am Ende funktioniert das System ganz einfach: Der Computer wird mit einer Riesenmenge an Daten gefüttert. Heraus kommen zwei Zahlen, eine für Geschwindigkeit und die zweite für das Lenken.50

Analysiert man diesbezüglich einschlägige Zitate des zweiten Google-Gründers, Sergey Brin, so lassen sich einige Parallelen zu den jeweiligen Aussagen der drei Weisen aus dem Roman The Circle festhalten. Brin erwartet sich von dieser Technologie mehr Verkehrssicherheit und damit einhergehend eine Reduzierung der Unfalltoten – da die fahrenden Roboter niemals betrunken, abgelenkt oder unaufmerksam seien. Er möchte uns zudem mehr Zeit schenken, die wir nicht am Steuer vergeuden müssen – es soll uns ermöglicht werden, während der Fahrt unseren Interessen nachzugehen.51 Übrigens bräuchten nicht alle Menschen ein Fahrzeug. Dieses würde auf Bestellung angefahren kommen, uns abholen und zum gewünschten Ort transportieren. Verkehrsprobleme, fehlende Parkplätze, verstopfte Straßen und die daraus resultierende Umweltverschmutzung könnte man dadurch erheblich reduzieren. Man bedenke, dass ein herkömmliches Auto nur einen Bruchteil seiner »Lebenszeit« von seiner Besitzerin aktiv genutzt wird. In der restlichen Zeit steht das Fahrzeug herum – vergeudetes Potenzial. Selbstfahrende Autos befinden sich noch in der Testphase. Vier Millionen Meilen sind bereits auf einem Testgelände, auf dem Google bestimmte Straßen- und Verkehrssituationen durchspielt, zurückgelegt worden. Die Software lernt mithilfe von Sensoren das optimale Fahrverhalten bei Schnee und Regen. Sie lernt, Menschen, Tiere und Objekte voneinander zu unterscheiden und im Ernstfall den geringsten Schaden zu verursachen. Eine große Menge an Daten wird auf diese Weise gesammelt – je mehr, desto besser, denn die Software entwickelt sich ständig weiter. Bis zum Sommer 2015 war ein selbstfahrendes Auto 13 Mal in einen Unfall verwickelt – schuld war jedes Mal der menschliche Fahrer auf der Gegenseite.52 Dass das selbstfahrende Auto bereits in politischen Debatten erörtert wird, bewies die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Fragerunde im Juni 2017 in Argentinien. Danach sollen wir in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbst mit dem Auto fahren dürfen, da wir, also der Mensch, das größte Risiko im Verkehr darstellen.53 In den letzten Jahren – mit dem vorläufigen Höhepunkt im Sommer 2017 – ereigneten sich mehrere Terroranschläge, die mit Lastkraftfahrzeugen oder einfachen Pkw durchgeführt wurden. Das Argument der Sicherheit im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos gewinnt daher zunehmend an Gewicht.

Die biowissenschaftliche Abteilung der Dachorganisation Alphabet, »Verily Life Sciences«, beschäftigt sich mit weiteren potenziellen »Moonshots«, die an den Circle erinnern: Nanopartikel, also winzige Teilchen, sollen als Sensoren in den Körper geschleust werden und nach Krankheiten suchen bzw. Vitalwerte aufzeichnen – die Informationen werden an ein Armband weitergeleitet. Eine Kontaktlinse soll den Blutzucker von Diabetikerinnen messen und somit die ständige Blutabnahme durch einen Stich in den Finger ersetzen. Roboter werden menschliche Chirurgen ablösen, da sie präziser, ermüdungsfrei und permanent arbeiten können. Für Menschen, die an der Parkinsonkrankheit leiden, soll ein löffelartiges Gerät (»spoon«) entwickelt werden, welches die beschleunigte Muskelkontraktion feststellen und wieder normalisieren kann. In einer groß angelegten Studie werden Informationen über die genetische Ausstattung zahlreicher Menschen gesammelt, die es ermöglichen sollen, sich ein konkretes Bild von den genetischen und molekularen Eigenschaften eines gesunden Menschen zu machen. Die Abteilung »Calico« geht im Ausbau von technischen Möglichkeiten noch einen Schritt weiter, um das menschliche Altern zu verlangsamen und altersbedingte Krankheiten zu verhindern. Diese ambitionierten Projekte, zumindest manche von ihnen, haben ohne Zweifel das Potenzial, unser Leben von Grund auf zu verändern.

Der Autor des Circle, Dave Eggers, hat seinen Roman bewusst auf der Basis einer womöglich baldigen Realität konzipiert – doch liegt er mit seiner Warnung, ein Konzern könnte mächtiger als die Politik werden, ja diese sogar vereinnahmen, richtig? Betrachten wir Alphabet, das 2015 – und damit zwei Jahre nach Eggers’ Roman – gegründet wurde und den Zusammenschluss der oben erwähnten Forschungsabteilungen darstellt, müssen wir einräumen, dass sich in dieser Dachorganisation von Anfang an eine große intellektuelle, aber auch politische Macht in den Händen weniger Personen konzentriert hat. Im Januar 2017 ließ Dänemark diesbezüglich verlautbaren, als erstes Land der Welt einen digitalen Botschafter zu ernennen, der die Beziehungen zu den Magnaten Apple, Microsoft und zum Tochterunternehmen von Alphabet, Google, pflegen wird. Die Wirtschaftskraft dieser Firmen hat einen derart hohen Börsenwert erreicht, dass sie nur knapp den Einzug in die Gruppe der 20 weltweit größten Volkswirtschaften (G-20) verpassen dürften. Eine Aussage des dänischen Außenministers Anders Samuelsen bringt den politischen Einfluss der digitalen Großkonzerne auf den Punkt:

Diese Konzerne sind eine Art neue Nationen geworden, und dazu müssen wir uns verhalten. […] Das sind Firmen, die Dänemark genauso beeinflussen wie ganze Länder.54

Dänemark erhofft sich bei neuen technologischen Entwicklungen sowie den darauffolgenden politischen und ethischen Herausforderungen die Nase vorn zu haben und für digitale Investoren ein attraktives Land zu werden. Die Anbiederung der Politik an die großen Hightechkonzerne lässt tief blicken – erste Anzeichen eines Abhängigkeitsverhältnisses sind deutlich zu erkennen. Gegenwärtig haben viele europäische Regierungen eigene Ministerien eingerichtet, die sich ausschließlich mit der Digitalisierung beschäftigen.

Jedes Teilunternehmen von Alphabet stellt an sich schon ein Ballungszentrum an Know-how bzw. Brainpower dar. Es ist aber die Synthese aller neun Töchter, die sich gegenseitig befruchten, unterstützen und ihre Daten zusammenfügen, die dem Unternehmen erst das Fundament verleihen, weitreichende Veränderungen unseres Lebens zu bewirken. Google bzw. Alphabet verfügt über ausreichend flüssiges Kapital – 2017 betrug der reine Gewinn des Unternehmens 16,6 Milliarden Dollar –, um aufstrebende Start-up-Unternehmen mit ihren revolutionären Ideen aufzukaufen. Mit Stichtag 31. Dezember 2019 arbeiteten 118.899 Personen für Alphabet und im Geldspeicher des Unternehmens liegen heute ca. 120 Milliarden Dollar. Die Liste der seit der Gründung von Google 1998 gekauften Unternehmen wäre zu lang, um sie hier abzudrucken. Heute, im Jahr 2020, rangiert Alphabet auf Platz vier der größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung – davor liegen Microsoft, Apple und Amazon. Fraglich bleibt, ob der Börsenwert eines Unternehmens mit seiner faktischen Macht und seinem politischen Gestaltungspotenzial gleichzusetzen ist.

Auf einen zentralen Aspekt muss in diesem Kontext noch hingewiesen werden: Google kann durch seine Suchmaschine und seine Videoplattform (YouTube) den weltweiten Prozess der Meinungsbildung durch inhaltliche Selektion beeinflussen. So musste sich der Konzern gegenüber der Kritik verteidigen, bei Suchanfragen bezüglich der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 die Ergebnisse manipuliert zu haben, um Clinton in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.55 In seinem Transparenzbericht dokumentiert Google Anfragen von Regierungen, gezielt bestimmte Inhalte aus der Suchmaschine, YouTube oder anderen Google-Produkten zu löschen.56 Ohne einen Einzelfall untersucht zu haben – diese Fälle sind öffentlich nicht zugänglich –, kann es einen Laien verwundern, dass Regierungen mit ihren Staatsanwälten bei Google entscheiden, welcher Inhalt als glaubwürdig bezeichnet werden kann und welcher nicht. Selbstverständlich sollten staatliche Behörden ein Interesse daran haben, den Jugendschutz ernst zu nehmen, die Privatsphäre seiner Bürgerinnen und Bürger zu achten oder hetzerische Beiträge bzw. Videos gegenüber Minderheiten beim Betreiber zu melden. Jedoch geht in der Kategorie der nationalen Sicherheit jegliche Transparenz verloren. Wenn laut Google eine Regierung per gerichtlicher Anordnung verfügen kann, dass bestimmte Inhalte, die gegen sie selbst gerichtet sind, gelöscht werden sollen, muss man als mündige Bürgerin für das Recht der Meinungsfreiheit eintreten. Ohne irgendeiner Institution Boshaftigkeit oder Zensur unterstellen zu wollen – das Missbrauchspotenzial von Instrumenten der Meinungsbildung ist immer zu bedenken.

Auf den letzten Seiten wurde eine Entwicklung dokumentiert, die aufzeigt, dass aus der Symbiose zwischen Regierungen, die an der Macht bleiben und ihre Fehltritte kaschieren wollen und Großkonzernen, welche prinzipiell in gewissen Sparten über Monopolstellungen verfügen und diese lukrativ nützen wollen, gefährliche Szenarien entwachsen können. Der Zwiespalt zwischen Privatsphäre und Sicherheit spielt gegenwärtig eine wichtige Rolle. Aufgrund der Vielzahl an terroristischen Anschlägen wird der Aspekt der Sicherheit zunehmend an Bedeutung gewinnen – auf Kosten der Privatsphäre.

Die neuen Technologien von Alphabet, aber auch von anderen Hightechunternehmen bieten faszinierende Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft. Gleichzeitig bergen manche von ihnen die Gefahr, unsere zwischenmenschliche Kommunikation zu verändern, uns von ihren Produkten abhängig zu machen, jeden Mausklick auf unbestimmte Zeit zu dokumentieren und Regierungen Instrumente der Kontrolle in die Hände zu geben. Wir sollten diesen Trend also mit Argusaugen beobachten.