Читать книгу Der Mensch als Rohstoff - Christian Blasge - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einleitung

Оглавление»Es war die beste und die schlimmste Zeit, ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns, eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis: es war der Frühling der Hoffnung und der Winter der Verzweiflung; wir hatten alles, wir hatten nichts vor uns; wir steuerten alle unmittelbar dem Himmel zu und auch alle unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung – mit einem Wort, diese Zeit war der unsrigen so ähnlich, daß ihre geräuschvollsten Vertreter im guten wie im bösen nur den Superlativ auf sie angewendet wissen wollten.«1

Charles Dickens (1812−1870)

Jedes Sehen ist ein perspektivisches Sehen und wir leben in einer Zeit voller Paradoxien. Während die Gegenwart dem einen als die beste aller Zeiten erscheint, kann sie für einen anderen die schlimmste bedeuten. Wer liegt näher an der Wahrheit? Es hängt von der Perspektive ab: Sinn und Unsinn, Besonnenheit oder Risikobereitschaft, Chancen und Gefahren – diese Begriffe lassen sich nicht voneinander trennen. Trotzdem neigen wir dazu, uns entweder für das eine oder das andere zu entscheiden. Unserem Verstand fällt es schwer, mehrere, einander womöglich widersprechende Realitäten auf ein und denselben Sachverhalt zu beziehen. Dabei hat kein Geringerer als Friedrich Nietzsche eindringlich darauf hingewiesen, dass sich im Guten stets etwas Böses, im Bösen stets etwas Gutes verberge.

Dieses Buch soll gleichwohl nicht als ein Aufruf zur »Umwertung aller Werte« verstanden werden – im Gegenteil: In einer postfaktischen Welt müssen wir uns vielmehr als Einzelne und in der Gesellschaft immer wieder neu fragen, wie wir eigentlich leben wollen, welche Werte für uns als zentral gelten und was wir für gut und erstrebenswert erachten. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die technischen Errungenschaften, die Achtsamkeit, analytischen Scharfsinn und interpretatorische Fähigkeiten verlangen. Technik schafft neue Welten, sie erzeugt neue und transzendiert alte Werte. Der nahezu alle Lebensbereiche beherrschende Umgang mit ihr einerseits und ihr rasantes Fortschreiten andererseits prägen unser alltägliches Verhalten wie unsere Sicht auf die Welt. Die Technik an sich stellt womöglich eines der ambivalentesten Phänomene überhaupt dar, lassen sich doch mit ihr Wunder und Zerstörung gleichermaßen vollbringen – Menschen können geheilt oder geknechtet, befreit oder kontrolliert, sozial eingebettet oder ausgeschlossen werden. Die Technik steht daher im Zentrum des vorliegenden Buches. An ihre Seite soll die Philosophie treten, die durch ihre große Geschichte eine Fülle an fundierten Perspektiven bereithält, die dem einen oder anderen Orientierung, Halt, hoffentlich Zweifel und bestenfalls Stärke vermitteln kann. Philosophie ohne Kontext und ohne Kritik am Status quo bleibt allerdings theoretisch, freischwebend und zahnlos. Es wird daher der Versuch unternommen, an aktuelle Entwicklungen im Bereich der Technik anzudocken und sie mit dem Instrumentarium der Philosophie zu einem besseren Verständnis des Hier und Jetzt aufzuschlüsseln.

Was erwartet Sie als neugieriger Leser, neugierige Leserin? Am Anfang steht ein Einblick in das philosophische Denken, in dem zugleich die Grundprinzipien vorgestellt werden, die diesem Buch zugrunde liegen: Offenheit, Mut und ein kultiviertes Staunen über die Welt. Begleitet und vertieft wird dieser Einblick durch biografisch-philosophische Exkurse zu Sokrates, Immanuel Kant und Karl Jaspers.

Im ersten Kapitel trete ich zunächst ins Gespräch mit Günther Anders, dessen Interpretation der Technik in Die Antiquiertheit des Menschen (Band 1 1956, Band 2 1980) nach über 60 Jahren immer noch für Nachdenklichkeit, Faszination und manches Kopfschütteln sorgt. Anschließend springe ich in die Gegenwart und schlage über den dystopischen Roman Der Circle (2013, deutsch 2014) eine Brücke zu einem der einflussreichsten Konzerne der Welt, beheimatet im Silicon Valley. Was passiert eigentlich in diesem »Silicium-Tal«? Und wie ist die sogenannte »kalifornische Ideologie« zu interpretieren, die sich aus dem abenteuerlichen Rebellentum junger Menschen und aus deren Glauben, durch Technik sei schlechthin alles machbar, zusammensetzt?

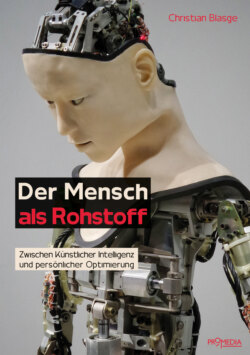

Im zweiten Kapitel vergegenwärtige ich einige Aspekte von Nietzsches Konzeption des »Übermenschen»sowie die Ideen Ray Kurzweils zum »Transhumanismus« und der »Singularität«. Schließlich bringe ich dieses Sammelsurium mit aktuellen Entwicklungen aus Gentechnik, Nanotechnik und Robotik zusammen.

Im dritten Kapitel möchte ich die subversiven Kräfte aufdecken, die uns dazu motivieren oder gar nötigen, uns selbst, unsere technischen Mittel und unsere Umwelt kontinuierlich zu optimieren. Wir begeben uns auf einen Ausflug tief in die menschliche Psyche, betreiben Gesellschaftskritik und klären die Frage, ob sich unsere Gesellschaft zunehmend in einem Modus der Konkurrenz und immer weniger in Kooperation befindet. Angestoßen werden diese Fragen durch folgende Problembereiche:

1. Die Stigmatisierung des Menschen als »Mängelwesen«, das überwunden werden soll.

2. Die Digitalisierung und Automatisierung menschlicher Arbeitskraft und deren Auswirkung auf den Arbeitsmarkt und den Menschen selbst.

3. Die Zunahme an Freiheiten, die einerseits begrüßt werden muss, andererseits zu Überforderung, Entwurzelung und Entfremdung führen kann.

4. Der Mythos, Probleme ließen sich durch Konsum lösen, gekoppelt mit dem Trend, sich (freiwillig oder unfreiwillig) zum Vermarkter einer Ware und gleichzeitig selbst zur Ware zu machen.

Sie haben Zweifel? Vielleicht kann die philosophische Auseinandersetzung mit Beispielen aus den Sozialen Medien, den Partnerbörsen und dem Arbeitsmarkt Sie umstimmen.

Das vierte Kapitel befasst sich vorwiegend mit dem technischen Fortschritt, der zu einer buchstäblichen »Selbstaufgabe des Menschen« führen kann. Wir werden uns mit der Wahrscheinlichkeit auseinandersetzen müssen, dass uns auf lange Sicht künstliche Intelligenzen ablösen werden. So manche Expertin ist der durchaus streitbaren Ansicht, dass sich Eigenschaften, die unsere Biologie auszeichnen, technisch generieren lassen. Ich stelle milliardenschwere Forschungsprojekte vor, spiele Zukunftsszenarien durch und frage, ob die Möglichkeit, Superintelligenzen zu entwickeln, unser Leben, so wie wir es kennen, für immer verändern wird. Achtung: Die Erschaffung einer Superintelligenz könnte die letzte Erfindung sein, die wir machen – ob dies positiv oder negativ zu bewerten ist, bleibt offen.

Im letzten Kapitel setze ich mich mit dem leiblichen Aspekt der menschlichen Selbstaufgabe auseinander. Sie betrifft unmittelbar unseren Körper. Konkret beschäftige ich mich mit den philosophischen Richtungen des Transhumanismus und mit dem darauf aufbauenden Posthumanismus, deren Ziel darin besteht, den Menschen per se zu etwas Höherem, Besserem zu transformieren. Nach dem Motto »Ist es nicht besser, besser zu sein?« werden neueste Fortschritte in Genetik, Medizin, Pharmakologie, Nanotechnik und Robotik es uns langfristig erlauben, länger zu leben, schneller zu denken und leistungsfähiger zu sein. Was mit einfachen Brillen, Herzschrittmachern, Prothesen und Cochlea-Implantaten begann, findet in Gentherapien, Nanorobotern im Körper, Gehirn-Computer-Schnittstellen usw. seine Fortsetzung. Die schleichende Verschmelzung von Mensch und Maschine hat unseren von Smartphones und anderen technischen Intelligenzen beherrschten Alltag bereits erfasst. Doch wie weit wollen wir in den westlichen, wohlhabenden Gesellschaften gehen? Soll alles technisch Machbare tatsächlich umgesetzt werden? Welche Rolle kann und soll in diesem Zusammenhang die Ethik spielen – sofern sie hier in ihrer klassischen Form überhaupt noch greifen kann? Die Debatte rund um den Trans- bzw. Posthumanismus wirft zahlreiche Fragen auf: Wie lässt sich eine Gesellschaft gestalten, in der »Cyborgs«, virtuelle Entitäten und Menschen neben- bzw. miteinander leben? Wie werden Trans- und Posthumanisten den Menschen betrachten? Als etwas Schützenswertes, als bloßen Rohstoff oder gar als obsolete Belastung? Oder provokant mit Nietzsche gesprochen: »Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham.«

1 Dickens, Charles: Eine Geschichte aus zwei Städten, Insel Verlag: Berlin 2011 [1859].