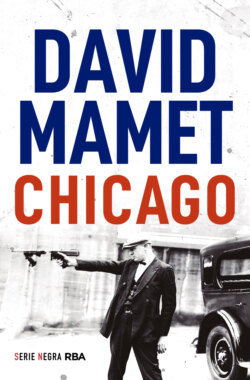

Читать книгу Chicago - David Mamet - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4

ОглавлениеJackie Weiss, escribió Mike Hodge, había muerto por un corazón roto; un corazón roto por las balas de un .45.

Su funeral fue sonado porque la viuda había mostrado la ropa interior al saltar encima del ataúd, momento en el cual empezó a gritar «Jackie, no me dejes» y se resistió a los esfuerzos de los principales dolientes por sacarla de la tumba.

Fue, decía Mike, tan predecible como una boda gitana, con su intento ritual de secuestro por parte del novio y la correspondiente oposición de los hermanos de la novia.

Al ver el texto, Parlow había comentado que Mike tenía a la chica irlandesa en mente y que, si deseaba «contar la historia de su amor», debía solicitar la columna del consultorio sentimental y mantenerse alejado de la sección local.

Si creemos a los vieneses, añadió, la mente la controlan varios timoneles independientes, todos ellos enfrentados entre sí, y el jefe era aquel que se complacía en gritar al mundo los secretos que los otros vivían para esconder.

Mike encendió un cigarrillo.

—En este caso... —prosiguió Parlow.

—De acuerdo —dijo Mike.

—La idea de que vas a arrebatar a la chica, sin duda muy rubia, a su familia y el temor aún más profundo de que te vayan a matar por ello ES UNA FANTASÍA DE CASTRACIÓN.

—Déjate perilla —le espetó Mike.

—Sí, sí, tengo mis manías —dijo Parlow—, y también mis aficiones. Una de ellas es la contemplación de lo que denominaré naturaleza humana. Porque, ¿no es el hombre la medida de todas las cosas?

—Nunca he sabido qué significa eso —respondió Mike.

—Nadie lo sabe. Es un misterio.

La mujer de la tumba había gritado el tiempo justo para observar las exequias y no superó la tolerancia de los dolientes al frío de febrero. Rodeaban el sepulcro quince judíos, cinco irlandeses del Chez y dos forasteros. Apartados del grupo había dos hombres con abrigos no autóctonos. Parlow comentó que no le gustaban aquellos abrigos.

—Jack, Jack forjó una máquina en Chicago —gritó la mujer— y creará otra ahí arriba.

Mike consideró que la escena entrañaba suficiente sublimidad y patetismo como para incluirla en su artículo.

Parlow discrepaba.

—Fue por poco margen —dijo Mike—, pero lo hizo bien y me pareció que merecía ser contado, qué coño.

Por respeto, había omitido el comentario del rabino, según el cual, Jackie no había tocado a su mujer desde hacía treinta años, excepto cuando le pegaba de vez en cuando. Pero Mike se lo contó a Parlow.

—Qué triste —dijo este—. Además, ¿cuál es esa máquina que supuestamente forjó aquí abajo? Si no me equivoco, era propietario de dos confiterías y parte de un bar.

—Como mucho —había respondido Mike, porque el bar, llamado Chez, aunque era regentado por Weiss, pertenecía nominalmente al hombre de paja, Morris Teitelbaum, y en realidad era propiedad, como todos sabían, del North Side, es decir, de Dion O’Banion. Y nadie excepto la viuda, en su comprensible tristeza, había verbalizado jamás la idea de que el señor O’Banion fuera copropietario de nada con nadie.

—Es más, hay gente que ha muerto por esa idea —afirmó Mike.

—Y con razón —subrayó Parlow—, porque, ¿qué es la propiedad?

—La propiedad es un robo —sentenció Mike.

El teléfono de Mike empezó a sonar.

—Discúlpame —dijo. Luego cruzó la sección local y lo cogió.

Mike Hodge y Clement Parlow trabajaban en el Rincón de los Ataúdes de la sección local del Chicago Tribune.

Lo llamaban el Rincón de los Ataúdes porque era el lugar donde iban morir los artículos.

La pared norte estaba revestida de corcho y el corcho revestido de numerosas capas de noticias consideradas insuficientemente acuciantes —y el interés humano considerado demasiado culto— como para difundirlas entre el público lector: la muerte de un caballo de polo que, después de huir de su establo en el North Shore, irrumpió en una tienda de antigüedades y fue abatido; sus compañeros del reino animal, perros perdidos y gatos capaces de advertir a sus propietarios del riesgo de un incendio; gemelos separados al nacer y reunidos tiempo después; limusinas de lujo que desaparecían del garaje y no se encontraban nunca más; alguna Virgen llorosa, crías de ocelote, un niño prodigio del ajedrez y cosas por el estilo.

Los periodistas sospechaban que los directivos mantenían la pared a rebosar como lección práctica para las abejas obreras.

Sin embargo, Parlow y Mike habían estado en Francia y se preciaban de gozar de inmunidad contra insinuaciones y profecías, y habían adoptado el viejo escritorio de la esquina como lugar de retiro y ocio.

Parlow estaba recostado en su silla giratoria, con la panza cómodamente apoyada sobre sus piernas cortas. Sacó un fósforo de cocina del bolsillo de la vieja americana de tweed y lo encendió en la suela del botín. Luego lo acercó a la pipa. El fósforo se apagó y Parlow sacó otro, negó con la cabeza y se puso a jugar con la varilla.

—No se enciende porque la pipa está rota —dijo Mike.

—Rota... —respondió Parlow—. Roto acabas después de una noche en el Levee, y lo sabes.

A sus treinta años, Mike parecía una década más joven que Parlow, que tenía treinta y dos. Observó a Parlow encender el segundo fósforo en la suela desgastada del botín, un recuerdo de su guerra, que se había pasado como controlador ferroviario en Vesy-le-Duc. Mike, que había sido piloto en Francia, consideraba los botines una afectación y así se lo había hecho saber a Parlow. Este encendió por fin la pipa y le indicó a Mike que empezara.

—Jackie Weiss —dijo— cometió el clásico error de confundir su posición con sus intereses. Porque, cuando los tíos entran por la puerta, la respuesta correcta no es «he trabajado toda mi vida por este negocio y no os debo nada», sino «pum, pum, pum». Sin embargo, Jackie pagó por lo que consideraba una práctica financiera segura, pero resultó que era una economía falsa.

—Iba justo —dijo Parlow.

—Iba más justo que el culo de Wilson, te lo garantizo. Y eso contribuyó al desastre. Su error, su verdadero error, fue la falta de esa perspicacia para los negocios que te permite elegir entre dos caminos putrefactos.

—¿Y cuáles son esos caminos? —preguntó Parlow.

—Bueno, la elección estaba clara —dijo Mike—. Al final tendría que pagar los intereses o pedir a Teitelbaum que hablara con O’Banion. No había una tercera opción.

—Si es que realmente se había atrasado con los intereses —precisó Parlow.

—¿Y por qué se lo cargaron, sino? ¿Qué pensaba que iba a conseguir cuando entraron los dos matones y se puso a hablar de Voltaire o lo que fuera y del derecho del hombre a regentar un restaurante y alguna puta que otra sin pagar tributos? No lo entiendo, porque la cosa va a acabar en enfrentamiento, joder. Por el contrario, si Jackie, que Dios lo tenga en su gloria... —Mike bajó los pies de la mesa. Se inclinó hacia Parlow y cogió el maltrecho encendedor plateado de encima de un paquete de Camel, sacó un pitillo y lo encendió. Después volvió a dejarlo en su sitio y puso los pies encima de la mesa—. Por el contrario, si, desdeñando los cobardes consejos de la indecisión, hubiera...

—¿Quién dijo eso? —preguntó Parlow.

—Napoleón dijo que lo único que lo diferenciaba de los generales de menor rango era que sabía a qué dedicar cinco minutos —respondió Mike.

—¿Y Jackie? —dijo Parlow.

—Los matones entran por la puerta del Chez —continuó Mike—, el más atrevido va a buscar la pistola antidisturbios que hay detrás de la barra y «pum, pum, pum». Luego se dirige a Teitelbaum, lo saca de allí a rastras, le pega un tiro y le echa la culpa de todo a él.

»Su problema ahora no es de dónde saca cuatrocientos o quinientos pavos a la semana que no tiene para pagar intereses, sino cómo tratar con O’Banion, una responsabilidad que, por lo visto, Jack no estaba dispuesto a asumir.

—Lo cual es comprensible —dijo Parlow.

—Puede —dijo Mike—. Pero piensa en la alternativa. No sé. ¿Yo haría lo mismo? Ni idea.

—¿Y qué haces con la poli?

—Venga, hombre. Disparas a los matones con el Winchester. Luego coges el arma que seguro que llevan en la funda sobaquera, acribillas la barra, rompes el espejo, les pones la pistola en las manos, ahora inertes, y alegas defensa propia.

—¿Y por qué disparas a Teitelbaum?

—Teitelbaum es el lameculos de Weiss y el títere de O’Banion. Le pegas un tiro a Teitelbaum, lo incluyes en el tableau vivant y ¿qué tienes? Un culpable. Cuando entraron los matones fue Teitelbaum quien cogió la pistola, porque era el que debía dinero. Por tanto, queda demostrado que Weiss es un testigo inocente.

—¿Y ahora...?

—¿Y ahora? Todo va sobre ruedas. Esa excreción maloliente, ese ladrón confeso que es Teitelbaum, ha sido eliminado.

—¿Y la policía?

—A la policía le da igual.

—Es fascinante —dijo Parlow—. Guárdatelo para el Sally Port. Además, ¿quién sabe que Jackie Weiss se había retrasado en el pago de intereses?

—Entonces ¿por qué lo mataron? —preguntó Mike.

—Por liberadoras que sean, limitemos las conjeturas al terreno de la filosofía y sometámonos a la tiranía de los hechos —dijo Parlow.

Mike suspiró y volvió a bajar los pies. Abrió el cajón superior derecho del escritorio y sacó dos hojas de papel. Sin cerrar el cajón, alineó las hojas y las introdujo en la máquina de escribir.

—¿«Jackie Weiss falleció ayer noche en una lluvia de disparos»?

—Muy gracioso —dijo Parlow.