Читать книгу Abara Da Kabar - Emil Bobi - Страница 8

2

ОглавлениеIch muss sagen, die Suche nach Wörtern hat mich immer schon mehr beansprucht als das Leben selbst. Ich habe schon zu viel nachgedacht, als ich noch für alles zu jung und zu klein war und von allem so beeindruckt, dass ich, solange ich nicht schlief, hauptsächlich staunte. Ich denke, mein kleiner Fehler könnte gewesen sein, dass ich irgendwie falsch geliebt habe. Sehr, ja, aber falsch. Ich habe gestaunt und geliebt und das war vielleicht irgendwie zu wenig. Man halte sich vor Augen: Ich habe einen Bleistift mittlerer Härte geliebt. Ich habe mein leeres Tagebuch geliebt, in das ich nie auch nur ein einziges Wort schrieb. Und bitte, im Ernst: Ich war in eine Hominidin verliebt. Was soll man dazu sagen? Okay, sie war unglaublich attraktiv, aber eine Hominidin? Und ich war ja nicht ein bisschen in sie verknallt, sondern unsterblich verliebt bis ich fast erwachsen war. Während also meine Geliebte etwa eine Million Jahre weit weg war, erlebte ich den Höhepunkt meiner Teenager-Karriere, als ein Homo-Sapiens-Mädchen mir sagte, ich würde sie an Van Morrison erinnern, wie er auf einen Bus wartet und einstweilen an einem Zahnstocher kaut. Genau wie beim jungen Van Morrison würde mein Oberkörper oft ein bisschen schräg vornüber hängen und mein Kopf skeptisch zur Seite gelegt sein, als würde ich abwägen, was ich nun von der Situation halten sollte, obwohl sie mich nicht sonderlich betraf. Und das Homo-Sapiens-Mädchen sagte, manchmal käme ihr vor, ich würde in die Sonne lächeln und dabei nichts sehen, kein Gesicht, keine Augen, in die ich lächeln könne, weil ich geblendet wäre und es sei ihr nicht klar, ob ich bloß schüchtern wäre, oder lauerte. Da flackerte etwas heiß in mir auf, aber ich begriff kein bisschen, was sie meinte. Ich fühlte mich nur als Van Morrison, ließ meinen Oberkörper noch ein bisschen stärker zur Seite hängen und lächelte lässig in die Sonne.

Also gut.

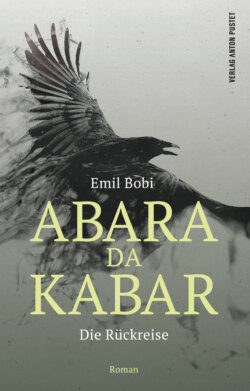

Das mit den Raben, um zur Geschichte zurückzukommen, war wie der erste Blitz eines Gewitters, der gelb und lautlos am Horizont aufflackert wie eine kaputtgehende Glühbirne. Dann wurden die Blitze heller und schärfer und bald ging es Schlag auf Schlag: Zwei Tage nach der Rabensitzung entdeckte ich die Kluft. Am Tag darauf erkannte ich, dass ihre Überbrückung unmöglich war. Und noch am selben Tag wurde alles anders.

Die Kluft. Sie war überall, wo Menschen sprachen. Sie verlief unabänderlich und ausnahmslos durch jedes einzelne Menschen-Gespräch und hielt das, was gesagt wurde, von dem fern, was gemeint war. Die Kluft, das war die Kluft zwischen Gesagtem und Gemeintem. Die Kluft war ein ganzes Netz aus Klüften. Ich meine, gespürt hatte ich sie immer schon, aber jetzt erschien sie mir in dem grafischen Muster, in das sich eine Stadt verwandelt, wenn man sie von hoch oben sieht. Ich befand mich auf einem Spaziergang am Kahlenberg und blickte hinunter auf die Stadt, die weichgezeichnet von bläulichem Dunst mit ihren Kästchen und Linien dalag wie ein riesiger Schaltplan. Und da sah ich sie.

Alle spürten, dass es die Kluft gab. Alle spürten, dass es in Sachen Verständigung kein Gelingen gab. Jemand sagte etwas und die anderen erstarrten irritiert oder gar beschämt und alle wussten, dass etwas anderes gemeint war, während das Gemeinte wortlos über dem Gesagten schwebte. Du siehst den Menschen, der etwas gesagt hat und so vertraut war mit dem, was er sagte und so fremd zu dem, was er sagen wollte und du siehst: Das Gesagte ist vertraut und harmlos und wirkungslos, das andere, das Gemeinte, ist fremd und unheimlich. Die Kluft ist ein dichtes Netz aus Klüften. Die Kluft ist wie ein Schaltplan aus schwarzen Bahnen, die wie ein Gitter aus Klüften im Ausgesprochenen liegen und das Gesagte vom Gemeinten trennen. Wenn jemand etwas sagt, ist es, als hätte jemand anderer es gesagt. Wenn jemand etwas sagt, ist er selbst verblüfft wie die anderen, weil er, wie die anderen, selbst doch weiß, dass er etwas anderes sagen wollte. Er hört sich selbst und es ist so fremd, sich zu hören, als wäre er sich fremd, als kennte er den wahren Sprecher nicht, der sich vornüberbeugt, um zu lauschen, nachdem er etwas gesagt hat und nun stutzt, als hätte er im Nebenraum Geräusche gehört. Als hätte jemand anderer mit seiner Stimme gesprochen und etwas anderes gesagt, als er selbst sagen wollte. Und dann blickt er drein, fragend, verwirrt, so, als würde er vor einer Maschine stehen, die nicht funktioniert. Die, wenn er auf den Knopf drückt, etwas anderes macht, als er dachte. Etwas anderes, als zu erwarten war, wenn er davon ausging, dass die Maschine machte, was er dachte, dass sie machen würde, weil alle es dachten und er nur dachte, was alle dachten und nur sagte, was alle sagten, ein bisschen anders als die anderen vielleicht, aber nicht viel anders.

Die Kluft machte es sichtbar: Wer spricht, wird belauscht. Das Gesagte wird vom Gemeinten beschattet. Wer etwas sagt, ist betreten. Beschämt. Einsam. Er spricht, doch er erreicht sich nicht. Er hat gar nicht gesagt, was er sich da sagen gehört hat, er hat es nur ausgelöst mit seinen Lauten, mit denen er versucht hat, etwas anderes auszulösen, etwas, das nur in ihm selbst war, was nur er sagen hätte können, aber er hat ein mechanisches Ergebnis bekommen wie von einem blinkenden Automaten im Prater, der immer nur eines derselben wenigen Ergebnisse auswirft, über die er verfügt.

Es ist peinlich. Es ist so offensichtlich. Ein unverhülltes Vergehen. Es ist wie Missbrauch mit Augenkontakt. Beschämend. Es nötigt dich, den Blick zu senken. Alle sind fremdbestimmt und alle wissen, dass alle fremdbestimmt und missbraucht sind und jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, also etwas Fremdes von sich gibt, etwas von etwas Fremdem vorgefertigt zur begrenzten Auswahl Gestelltes von sich gibt, ist er betreten von der Offensichtlichkeit des Vergehens und er schämt sich unterwürfig für seine Behinderung, für seine Machtlosigkeit, für die Ausweglosigkeit und die nicht verhinderbare und nicht aufschiebbare und unaufhörliche Wiederholung des Vergehens, welches ein Vergehen am Gemeinten ist.

Die Kluft, das bist du. Die Kluft ist der Schatten, der neben dir steht wie dein Unterschied. Als wärst du ausgeschnitten und zur Seite verschoben und würdest die Sicht auf einen dunklen Eingang hinter dir zur Hälfte freigeben. Die Kluft ist der Zwischenraum, das Maß des Danebenen, der Raum des Ungesagten, der Hort des Gemeinten. Der Kern. Dein Unterschied.

Du sagst etwas und alle nicken nur, als würden sie verstehen. Aber, genauer gesagt, nicken sie, als würden sie nichts verstehen und nur signalisieren wollen, sie verstünden etwas. Sie nicken realitätskonform nichts verstehend. Und was sie sagen, klingt so verdächtig, liegt so daneben, dass du spürst, wie das Gemeinte auf der Strecke bleibt, in der Kluft, wo sich das Gemeinte wie ein Restbestand sammelt, ausgesondert von einem Gitter, das nur durchlässt, was durchpasst. So landet das Gemeinte verlässlich in der Kluft, während das Nichtgemeinte verlässlich durch- und ankommt, weil es vom Aussonderungsgitter positiv auf Nichtgemeintheit geprüft wurde.

Das Gemeinte aber, das ist der Kern. Das bist du. Du bist das Gemeinte. Das von der Sprache nicht bewältigte und vom Gitter nicht bewilligte. Das nicht Sagbare. Das entsorgte Gemeinte. Das bist du wirklich. Das, woraus deine Alleinheit gemacht ist. Die Einsamkeit zwischen Gesagtem und Gemeintem. Im Schatten, in der Kluft, wo das Gemeinte hängen bleibt, da bist du wirklich. Draußen im Licht und in den Farben bist du nur, was die Sprache aus dir macht, im Schatten aber, in der Kluft, dort bist du wirklich. Dort liegt alles auf Halde, was du meinst. Die Sprache macht aus dir dunkle Materie. Sie macht aus dir Gegenmaterie. Na ja, egal.

Am Tag nach meinem Kahlenberg-Spaziergang wurde mir also klar, dass die Kluft selbst nicht das große Problem war. Das große Problem war, dass ihre Schließung nicht funktionierte. Diese Kluft zu überbrücken war unmöglich. Die Menschen verwendeten den größten Teil ihrer Gespräche darauf, die Kluft zwischen Gesagtem und Gemeintem zu schließen, aber mit immer mehr Gesagtem statt Gemeintem. Was hätten sie auch tun sollen.

Da saß ich in dieser Routinebesprechung in der Redaktion und plötzlich, wie nebenbei, hörte ich es mich aussprechen: Die Sprache funktioniert nicht. Und kaputte Sprache ist mit kaputter Sprache nicht zu überwinden.

Die Sprache war kaputt. War immer schon kaputt gewesen. Die Sprache, dieses mit Lautbildern aus modulierter Atemluft operierende Kommunikationssystem, das den Menschen zu einem geistigen Wesen gemacht hat, war defekt wie ein Funkgerät, das zwar blinkte und zischte, aber nichts übermittelte. Man konnte hineinbrüllen so oft und so deutlich man wollte, am anderen Ende war nur ein elektrisches Sieden zu hören, zerfetzt von durchbrechenden Schleifgeräuschen, die man für Botschaften hielt und die man mit weiteren Schleifgeräuschen näher erörtern wollte. Doch die Sprache der Menschen warf nicht aus, was man ihr eingab und das bedeutete, dass alles, was Menschen je gesagt hatten und alles, was Menschen je gehört hatten, falsch war. Dafür gab es so viele Beweise, wie jemals von Menschen gemachte Aussagen.

Das hatte nebenbei auch etwas Tröstliches. Ich hatte entdeckt, dass es nicht am Menschen lag. Nicht die Menschen erzeugten das Chaos, weil sie unfähige Raubtiere waren, sondern ihr Informationsübermittlungssystem, weil es schlicht defekt war. Das war mehr als eine Begnadigung. Es war eine Enthaftung wegen erwiesener Unschuld.

Doch das half mir wenig, ich meine, diese Amnestie traf mich nicht. Die Menschen waren nicht schuld, ich aber schon. Die Menschen wurden enthaftet, ich aber wurde verbannt. Der Rest der Menschheit wurde entlastet, ich aber enteignet. Ich nahm zur Kenntnis: Keine einzige der Botschaften, die ich verschickt hatte, war je angekommen. Ich hatte noch nie in meinem Leben etwas gesagt, wie ich dachte, es gesagt zu haben. Ich hatte die Sprache für eine Gefährtin gehalten, für eine befreundete Riesin, die Zauberkräfte besaß und mit der man Himmel und Hölle bereisen konnte. Doch diese geheiligte, verdammte Wortsprache konnte einfach nicht, was ich ihr zugeschrieben hatte.

Diese Erkenntnis verdankte ich meinem Talent zum Hinschauen und meinem Hang zum Verwerflichen, ohne den ich heute noch an der Kluft stehen, in den Wind rufen und mir einbilden würde, drüben auf der anderen Seite verstünde jemand etwas.

Ich bin in diese Erkenntnis bei heiterem Himmel hineingestolpert. Das ging so: Ich saß also in dieser Redaktionssitzung und verdrehte die Tatsachen, damit sie mir passten. Ich verbog sie ein bisschen, damit man einen schöneren Titel für meine Geschichte machen konnte, die sich im Vorfeld der Nationalratswahl um Wahlkampf-Sprache drehen sollte, genauer gesagt um die erstaunlich mangelhaften Sprachkompetenzen mancher Spitzenkandidaten.

Der Wahlkampf war in die heiße Phase gekommen und besonders einer der Spitzenkandidaten hatte begonnen, Nerven zu zeigen. Er begann öffentlich um sich zu schlagen wie ein kreischendes Kind, das wegen angeblicher oder tatsächlicher Gemeinheiten seine Arme hin und her um den Oberkörper schleudert und dabei egozentrische Grimassen schneidet. Dabei handelte es sich um den amtierenden Bundeskanzler der Republik Österreich, der während seiner gesamten Amtszeit Erklärungsbedarf angehäuft hatte. Nun war auch der Wahlkampf desaströs verlaufen, es hatte überall zu brennen begonnen und alle, besonders seine eigenen Parteifreunde, schauten regungslos zu wie Ehrengäste bei einer Einäscherung. Selbst jene Billigblätter und billigen Gratisblätter waren auf Distanz gegangen, aus denen er in großer Regelmäßigkeit als Macher herausgestrahlt hatte, sowohl aus dem redaktionellen Teil wie aus den ganzseitigen Partei-Inseraten. In seiner Partei wollte niemand mehr verstehen, warum er es wieder geschafft hatte, aufgestellt zu werden, wo er doch längst drauf und dran gewesen war, das Gleichgewicht zu verlieren, was in der Politik bedeutete, dass das Gleichgewicht schon verloren war. In dieser Situation ließ der Gerade-Noch-Regierungschef mit einer erstaunlichen Behauptung aufhorchen: »Dieses Land braucht einen Kanzler, wo die Partei hinter ihm steht.«

Mit diesem Satz des Regierungschefs begann ich meine Ausführungen in der Sitzung. Gelächter brach los. Ein Fotograf äffte den Kanzler nach: »Also braucht man nirgendwo in diesem Land einen Kanzler, denn die Partei steht nirgends hinter ihm.« Heiterkeit. Überlegenes Schmunzeln.

Ich fuhr fort. Dahinter stecke ein großes Zeit-Thema. Wir hätten es mit einer schleichenden Sprachverarmung zu tun, die sich durch alle Schichten ziehe und viele Ursachen habe. Sätze wie »du verstehst mich nicht« oder »das habe ich nicht gesagt« zählten zu den statistisch am öftesten verwendeten Sätzen überhaupt. Für die Existenz einer Sprachkrise gebe es nicht nur zahlreiche frei beobachtbare Indizien, sondern auch viele eindeutige Beweise: Unlängst habe etwa eine Studie gezeigt, dass Kinder ihre motorischen Fähigkeiten zunehmend einbüßten, ein Schreibgerät so zu führen, dass lesbare Buchstaben zurückblieben. Sie würden die körperlichen Voraussetzungen zur Aneignung von Schrift verlieren. Die Menschen würden immer analphabetischer. Wir hätten eine neue Sprachkrise. Ein Babel 4.0.

Die Diskussion dauerte mehr als eine halbe Stunde. Sarkastische Wortspiele wurden erfunden, Beispiele sprachlicher Verwerfungen Prominenter zitiert. Weitere Aspekte der Sprachverarmung wurden erwähnt, wie die Chat-Sprache, die nur noch Satzfetzen und Abkürzungen kannte und auf das Denken selbst zurückwirke, denn die Leute begannen ihre Gedanken ihren Ausdrucksmöglichkeiten anzupassen. Es entstünde etwas wie eine Chat-Denke. Die Betroffenen erinnerten dabei an körperlich Lädierte, die schmerzhaften Stellungen auswichen und erst dadurch behindert wirkten.

Der stellvertretende Chefredakteur, der die Sitzung leitete, hatte nur schweigend zugehört und sagte jetzt: »Das ist eigentlich eine eigene Cover-Geschichte für nach der Wahl.« Ich nickte.

»Wie lautet der Titel?«, fragte er, »was steht im Vorspann?«

Ich blickte in die Luft: »Keine Ahnung. Vielleicht: ›Der Sprachfehler‹. Oder ›Sprache sprachlos‹. Oder ›Was kann Sprache?‹ Oder ›Das Babel-Gebrabbel‹.« Und nach einer Pause: »›Das Muss-Verständnis‹?«

»Das versteht man nicht«, sagte der Art-Direktor und kaute an seinem Bleistift.

Der rauflustige Fotograf schlug vor: »›Die Sprecher-Verbrecher‹!« Ein anderer: »›Die Sprach-Blase‹? Oder ›Die Entsprachung‹? Oder vielleicht straight: ›Das Ende der Sprache‹?«

Nein. Das war alles nichts. Eine Cover-Geschichte musste eine echte These haben. Dass Sprache nicht beherrscht und dennoch missbraucht wurde, war einfach nichts Neues. Dass sie Missverständnisse erzeugte und Verwirrung stiftete, dass Politiker sich wanden und nichts sagen wollten und dabei stotterten, war altbekannt und das wollte niemand lesen. Man müsse, sagte ich, viel weiter gehen und nach vorne gerichtet zuspitzen, vielleicht so: »Sprache funktioniert nicht.«

Das klinge schon eher nach etwas. Das sei eine klare Mitteilung. Etwas völlig Neues. So etwas wolle man lesen. Das habe man noch nie gehört. »Die Sprache funktioniert nicht. Sie ist defekt.« Zu sagen, die Menschen würden lügen, sei langweilig. Aber neu sei: Nicht die Menschen sind schuld, sondern die Sprache. Das betreffe jeden einzelnen und entlaste ihn von der großen Beschuldigung. Toll. Dagegen wäre »Das Ende der Sprache« ein platter Slogan, den niemand ernst nehme.

Der stellvertretende Chefredakteur biss sich auf die Unterlippe. »Kann man das?«, fragte er, »kann man sagen, Sprache funktioniert nicht?«

»Sicher«, sagte ich. »Sie funktioniert jedenfalls sicher nicht so, wie man sich das als Laie vorstellt.«

»Wie stellt man sich das als Laie vor?«

»Na, dass der eine etwas ausspricht, dieser Inhalt sodann durch die Luft fliegt und zugestellt wird und der Empfänger diesen übermittelten Inhalt zur Verfügung hat.«

»Nein?«

»Nein, absolut nicht.«

Der stellvertretende Chefredakteur wollte die Diskussion abgeschlossen haben, ohne sich in jedes Detail zu vertiefen und sich dem Rest des Programmes zuwenden. »Also dann vielleicht doch«, sagte er, hielt kurz inne, und fuhr fort: »Titel: Der Sprachfehler. Untertitel: Das Kommunikationssystem, das den Menschen zum Menschen macht, funktioniert nicht. Geht das?«

Ich nickte.

Damit war eine große Titelgeschichte über die neue Sprachkrise beschlossen und meine kleine Wahlkampf-Story über analphabetische Spitzenkandidaten entfiel. Mein Magen fühlte sich lau an. Von der anderen Straßenseite blitzte reflektiertes Sonnenlicht vom Fenster des Führerhäuschens eines Baukranes, der sich gedreht hatte. Ich starrte auf die eisengraue Kunststoffplatte des Konferenztisches und hörte nicht mehr, worüber nun geredet wurde. Nach einiger Zeit erhob ich mich, nickte in die Runde und verließ die Besprechung. Wohl niemand dachte, auch ich nicht, dass ich nie wieder zurückkehren würde.

Ich ging zum Lift. Ich war mit etwas völlig anderem aus der Konferenz gekommen, als ich hineingegangen war. Ich hatte mich sprechen gehört und gestaunt. Als ich mich sagen hörte »die Sprache funktioniert nicht« war mir, als hätte sich die Raumakustik verbogen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Meine nach vorne gerichtete These war durch bloßes Aussprechen lebendig geworden. In knallige Titel-Sprache verpackt, war ihr Inhalt in Kraft getreten.

Als die Lifttür aufschwang, blickte ich in das Gesicht einer bestens gelaunten Mitarbeiterin aus der Abo-Abteilung, die nach unten wollte, was ich nicht bemerkte. Ich stieg ein, quittierte ihr Strahlen mit einem Lächeln und lehnte mich gegen den großen Spiegel gegenüber der Tür, ohne mein Ziel-Stockwerk einzutippen. Dann ging es wie im freien Fall nach unten. Ich fuhr wieder hoch und ging in mein Zimmer.

Ich setzte mich an meinen Schreibtisch. Das halbe Büro lag wie nach Schneefall unter einer weißen, hügeligen Decke aus herausgerissenen Notizzetteln, Zettelteilen und geglätteten Papierfetzen und zeigte die weiß schimmernde Gelöschtheit einer Winterlandschaft, in der selbst die Stille noch etwas Gedämpftes hatte. Ich beugte mich über die Notizen, aber die Textstelle, auf die mein Blick fiel, war unleserlich. Ich wandte mich von ihr ab und einer anderen zu, fixierte eine dritte und dann noch eine. Nichts. Ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen. Ich weitete meine Augen um zu prüfen, ob geweitete Augen am Ergebnis etwas änderten. Aber da waren nur abstrakte Muster, verbogene Haken, Schleifen und Kurven, sinnlos bekleckert mit abgerutschten Punkten, da und dort unterstrichen. Ein psychotisches Gekritzel, dessen einzige Systematik eine zeilenartige Anordnung war. Fremd wie ein archäologischer Fund starrte mich ein schriftähnliches Muster an und versperrte den Zugang zu meiner eigenen Erinnerung. Ich stand wie vor zugeknallten Türen. Meine eigenen Informationen waren zu einem Geheimnis geworden. Mein Wissen hatte sich in Unwissen verwandelt. In verschmutztes Unwissen, denn herkömmliches Unwissen war sauber wie ein leeres Blatt Papier, man wusste ja nicht, was man nicht wusste. In meinem Fall aber war es ein konkretes Unwissen, ein gewusstes Unwissen, ein verschuldetes Unwissen, ein strafbares Unwissen, das wie Sauerstoffmangel wirkte.

Ich betrachtete die Berge aus Altpapier, die ich mein Büro nannte. Die verbogenen Türme aus Akten, Ordnern, losen Papierpacken, noch original verpackten und längst verstaubten Sachbüchern, die Tassen mit den ausgetrockneten Kaffeeresten, den vor Jahren vertrockneten Gummibaum, den Teppich aus Notiz-Zetteln, die Kartons in der Ecke. Jetzt sah es nicht mehr nur aus wie eine Müllhalde, jetzt war es zu einer Müllhalde geworden. All das Geschriebene, das herumlag, ob lesbar oder nicht, war unecht und leer wie das totenbleiche Licht, das, obwohl es heller Tag war, aus den Neonröhren von der Decke starrte wie eine synthetische Behauptung von Licht. Und fast völlig lautlos war es auf einmal geworden, sodass ich meinte, das Knistern der elektronischen Geräte zu hören, die nach einem Stromausfall abkühlten und nun nach Strom und schwarzem Kunststoff stanken.

Ich schloss die Augen. Sie war kaputt. Unsere schöne Sprachmaschine warf schadhafte Produkte aus, die nicht nur wertlos waren, sondern auch hochgiftig. Man hatte immer schon gesehen, dass ihre Produkte seltsam unpassend waren und man drehte und wendete sie ratlos, als hätte man in der Anwendung etwas falsch gemacht, ohne dahinterzukommen, was. Aber es war nur ein diffuser Verdacht, und so lebte man mit diesen Ergebnissen und hielt das Falsche für richtig, weil man weder das Falsche noch das Richtige je gesehen hatte, sondern immer nur dachte, es zu sehen. Nie war jemand auf die Idee gekommen, die Maschine zu hinterfragen. Sie lief ja.

Die Sprache war defekt und das bedeutete Unermessliches. Die Geschichte der Menschheit war eine Geschichte der Missverständnisse. Sie war eine Geschichte des Suchens nach den richtigen Wörtern und den Konsequenzen dafür, sie nicht gefunden zu haben. Der Gesamtzustand der Welt war das Abbild einer gescheiterten Sprache, das Sittenbild einer an der Sprache gescheiterten Menschheit. Funktionierende Sprachkommunikation war pure Illusion.

Das war doch der Grund, warum auf der Welt ständig Dinge passierten, die niemand wollte, dachte ich. Wenn ein Friedensabkommen nicht hielt, was hielt da nicht? Doch nicht der Friedenswille, sondern das Abkommen. Und ein Abkommen war das Ergebnis eines Tauschhandels mit Wörtern. Was nicht hielt, waren natürlich verhandlungsstrategisch in Stellung gebrachte Wortkombinationen. Es war doch sonnenklar: Konflikte eskalierten, weil die richtigen Worte nicht gefunden wurden und keiner wusste, dass es die gesuchten Wörter gar nicht gab. Kriege brachen aus, nicht weil die Menschen so gerne Krieg führten, sondern weil die Sprach-Kommunikation nicht ausreichte, sie zu verhindern. Es ging hier nicht um österreichische Innenpolitik, sondern um den Zustand, in dem sich die Welt befand. Dieser Zustand war insgesamt das Ergebnis erfolgloser Kommunikation. Die Geschichte der Menschheit war eine Geschichte der sprechenden Fäuste, die in Aktion traten, wenn die Wörter ausgingen. Dieses Prinzip reichte von der Sandkiste über den Kaffeehaus-Tratsch bis zur Paar-Therapie und bis ins weltpolitische Gipfeltreffen. Dieses Prinzip war allgegenwärtig.

Keine von Menschen gemachte Aussage hatte jemals die Wirklichkeit abgebildet. Und das war nur das eine. Das andere war, dass auch nichts zutreffend sein konnte, was Menschen mit ihren Gedanken im Kopf machten, denn selbstverständlich bestanden auch Gedanken aus sprachlichen Begriffen. Was der Mensch dachte, konnte nur falsch sein. Er hatte alle seine Wahrnehmungen falsch verpackt, in eine Sprache gehüllt, die den Packungsinhalt nicht wiedergab. Er lebte in einer Scheinwelt, die von einer Scheinsprache projiziert wurde. Ok, dachte ich, na lustig: Die Welt, wie ich sie sehe, gibt es nicht. Sie ist ein Produkt der kollektiven Einbildung, wir würden uns verständigen. So war das. Vorausgesetzt, ich war nicht wahnsinnig geworden. Und das war ich nicht. Ich war nicht wahnsinniger als davor.