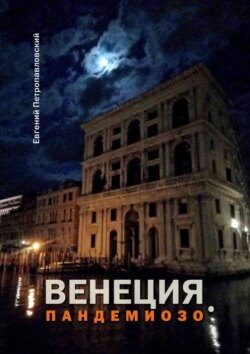

Читать книгу Венеция. Пандемиозо - Евгений Петропавловский - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

5 марта, 2020.

Большой канал,

Сан-Марко, Сан-Поло и Санта-Кроче

Оглавление***

После площади Сан-Марко этот мост – пожалуй, самое растиражированное место в городе, можно сказать, один из его культурных мемов. Не счесть живописцев, изображавших изогнуто-надломленный силуэт Риальто на своих полотнах, а уж на сувенирных поделках он запечатлён миллионократно. Каждый турист считает священным долгом оцифровать свой неповторимый фэйс над каменной балюстрадой знаменитого сооружения, на фоне канала и выстроившихся вдоль воды старинных палаццо, растворяющихся в глубине кадра (ваш покорный слуга не составил исключения, тоже сподобился).

Некогда здесь стоял деревянный арочный мост, который в центральной части мог размыкаться, когда требовалось пропускать высокие суда. Пересечение моста было платным. За многовековое своё существование он и горел, и дважды обрушивался под тяжестью толпившегося на нём народа (это место исстари являлось очень оживлённым, ведь рядом расположен рынок Риальто, да и на самом мосту – по всей длине, от одного берега до другого – разрослись ряды торговых лавок).

В шестнадцатом веке – после очередного обрушения деревянного моста – дож Паскуале Чиконья решил не пожалеть золотых дукатов, дабы возвести наконец каменный мост через Гранд-канал. Был объявлен конкурс на лучший проект – в нём приняли участие многие известные архитекторы, в том числе Якопо Сансовино, Микеланджело Буонаротти, Андреа Палладио, Джакомо да Виньола. Победил же, как ни странно, архитектор с весьма символической фамилией: Мост (таково её значение, если переводить на русский язык, а по-итальянски это звучит как «Понте»).

По проекту Антонио де Понте в конце шестнадцатого века мост Риальто построили в том виде, в каком он существует поныне. В рядах лавок, расположенных вдоль него, теперь торгуют всевозможными сувенирами. Невзирая на отсутствие туристической саранчи, некоторые из этих лавок оставались открытыми, когда наша компания шествовала по мосту – мы заглянули в одну-другую-третью, полюбопытствовали, но обнаружили то же, что и повсюду в городе: брелоки, открытки, магнитики, майки, флаги, крылатых львов из силумина и бронзы, путеводители на английском языке, вазы и бижутерию из муранского стекла, незамысловатые керамические поделки, маски из папье-маше китайского производства, наборы игральных карт, чашки и рюмки надписью «Venezia», миниатюрные бутылочки с граппой, разнокалиберные тарелки с аляповатыми изображениями городских достопримечательностей, апофеоз шопоголика выездного, малокритичного, блуждающего под небогатой звездой… Сей простецкий ассортимент нас не заинтересовал, и мы, оставив сувенирные лавочки в покое, продолжили свой путь вдоль каменного парапета моста, созерцая теснившиеся вдоль канала палаццо.

Я уже видел все эти дворцы, проплывая мимо них утром на вапоретто, однако отсюда, с высоты, это было ещё более впечатляющее зрелище. После такого впору самодовольствоваться по-кушнеровски:

Живущий где-нибудь в Чите,

Прости меня за хвастовство,

За этот город на воде —

Мою любовь и баловство…

Разумеется, Александр Кушнер слегка иронизировал по собственному адресу, когда писал вышеприведённые строки. Тем более что и родным Петербургом он гордится, и посильным образом пытается совместить его с Венецией в другом своём стихотворении – «Под мостами»:

Мы проплыли, наверное, под двадцатью мостами,

Может быть, тридцатью, почему бы не сорока?

Мы проплыли такими блистательными местами,

Что в Венеции их оценили б наверняка…

Мне понятна биполярная модальность, иной раз (не только в упомянутых стихотворениях) сквозящая в поэтическом голосе Александра Кушнера, я и сам люблю Питер, он величественнее и шире Венеции, это полномерно-имперский город – холодный, а всё же ухитрившийся не мутировать в живой памятник. Серениссима же, напротив, дышит таким упадочным уютом, такой болезненной, я бы даже сказал призрачной красотой, что даже не знаю, какими сторонами можно приложить друг к другу Питер и Венецию, чтоб отыскать области сходства; разве только набережными да каналами, да тем, что оба города возведены на зыбкой почве болотистых островов. Впрочем, это уже немало.

Не счесть российских служителей муз, сравнивавших нашу северную столицу со Светлейшей и находивших в них несомненное сходство. Но это – взгляд с севера. А если посмотреть с противоположной стороны? Вот как, например, оценивал Петербург посетивший его в 1764 году Джакомо Казанова (изрядный враль, но славный малый; тоже, между прочим, не чуравшийся писательства в самых разнообразных жанрах):

«Петербург поразил меня своим странным видом. Мне казалось, что я вижу колонию дикарей среди европейского города. Улицы длинны и широки, площади громадны, дома – обширны; всё ново и грязно. Известно, что этот город построен Петром Великим. Его архитекторы подражали европейским городам. Тем не менее в этом городе чувствуется близость пустыни и Ледовитого океана. Нева, спокойные волны которой омывают стены множества строящихся дворцов и недоконченных церквей, – не столько река, сколько озеро…»

Таков был взгляд венецианца на Питер два с половиной века тому назад. Сравнивать город с Венецией тогда, конечно же, никому в голову прийти не могло. Любопытно, каким оказалось бы суждение старика Казановы на сей счёт, доживи он до наших дней.

Впрочем, через семьдесят четыре года после посещения Казановой нашей северной столицы нашёлся путешественник, решившийся на подобное сравнение. Да не простой путешественник, а человек, которому сам Бальзак предрекал великую славу на поприще описания различных стран и народов. Этим человеком оказался маркиз Астольф де Кюстин, выразившийся следующим образом:

«Я мысленно сравнивал Петербург с Венецией. Он менее прекрасен, но вызывает большее удивление. Оба колосса возникли благодаря страху. Но в то время как Венеция обязана своим происхождением страху, так сказать в чистом виде, ибо последние римляне бегство предпочитали смерти, и плодом их ужаса явилось одно из чудес нашего времени, Петербург был воздвигнут под влиянием страха, одетого в ризы благочестия, ибо русское правительство сумело превратить послушание в догмат. Русский народ считается очень религиозным. Допустим, но что это за религия, в которой запрещено наставлять народ? В русских церквах нет проповедей. Крестные знамения – плохое доказательство благочестия. И мне кажется, что, вопреки земным поклонам и прочим проявлениям набожности, русские в своих молитвах думают больше о царе, чем о боге…» И далее в подобном духе. В общем, гора родила мышь.

Даже немного обидно за маркиза, что он с такой уверенностью попал пальцем в небо. Подобным манером расплываясь мыслью по древу, можно ведь и до первородного греха добраться или ещё куда похуже. Ну да бог с ним, не стану по примеру нашего поэта Василия Жуковского называть де Кюстина собакой. Всё-таки жизненные невзгоды крепко подкосили маркиза – может, потому мозги у него и свернулись набекрень. За шестнадцать лет до поездки в Россию он потерял жену и сына, а затем случился грандиозный скандал: на дороге в Сен-Дени обнаружили де Кюстина в чём мать родила, без сознания; рассказывали, будто он назначил в парижском предместье любовное свидание молодому солдату, но в условленный час тот явился с друзьями, которые избили и ограбили несчастного. После этого маркиза перестали принимать во многих домах, а в обществе он сделался предметом постоянных насмешек. Неудивительно, что ко времени написания «России в 1839 году» Астольф де Кюстин был готов видеть весь мир в чёрном свете. Но каковой бы ни оказалась причина того, что его пером водил злохулительный Момос, факт остаётся фактом: ни о реальной Венеции, ни тем более о Петербурге имярек ничего толком не сказал – лишь попытался по-школярски ретранслировать фоновые шумы истории. Незачёт.

Зачем же я упомянул здесь об этом человеке, если его мнение не представляется мне авторитетным? Да, пожалуй, ради собственного оправдания в глазах читателя: ведь если столь признанный прости-господи травеложец может зайти столь далеко в своих умопостроениях, то какой с меня спрос? Что вижу – то пою.